Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 36

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6987

Содержание материала

Катер Венделя (1945)

В январе 1945 г. к проектированию катеров на ПК был привлечен ещё один специалист, корабельный инженер обер-лейтенант Фридрих Вендель (Friedrich H. Wendel). За три с половиной месяца до окончания войны он успел разработать три проекта крылатых торпедных катеров.

Последний из них был полупогружным, с устройством РДП и выдвижным перископом.

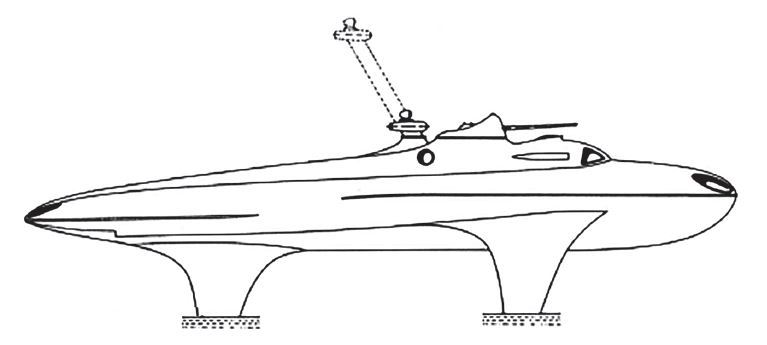

Проект катера Венделя

Длина всех 15 м, ширина 3 м (с ограждениями гребных винтов — 4,1 м), высота 1,8 м, осадка на плаву по крыльям 3,1 м, в движении 0,9 м. Два дизель-мотора полного хода по 800 л. с., один мотор экономического хода — 600 л. с. (в сумме 2200 л. с.)

Проектная скорость — не менее 50 узлов (92,6 км/ч). Дальность плавания на 25 узлах — 600 миль.

В отличие от Шертеля, Вендель размещал гребные винты непосредственно в крыльях, а сами крылья разместил по схеме треугольника: два в носовой части и одно в кормовой.

Вооружение катера состояло из двух 450-мм авиационных торпед F5b и спаренной установки 20-мм зенитных автоматов. Экипаж — 6 человек.

Послевоенный катер Венделя (в Морском музее Бремерхафена)

«Seeteufel» («Elefant»)

В 1943–1944 гг. командование Кригсмарине (Kriegsmarine) начало уделять все большее внимание тактике «малой войны».

По мнению немецких военных специалистов, небольшие штурмовые отряды со специальным вооружением, в первую очередь, мини-подлодками могли бы нанести серьезный ущерб британскому флоту в портах и на якорных стоянках. Основой для появления таких суждений стали успешные операции итальянских и британских морских диверсантов.

Вдохновляясь подобными суждениями, немецкие инженеры создали ряд интересных проектов. Один из них представлял собой гибрид подводной лодки и трактора. Это сверхмалая подводная лодка-амфибия «Seeteufel» (нем. «Морской чёрт») с гусеничным движителем. Она предназначалась для торпедных атак и для транспортировки небольших групп лёгких водолазов-диверсантов.

Человеко-торпеды «Neger» и «Marder», а также СмПЛ типа «Biber» было трудно запускать из любого места, кроме гавани.

Специальная подготовка, необходимая для этого, ограничивала их оперативную гибкость, требовала дополнительного времени и ресурсов. Алоис Лёдиге (Alois Lödige) и несколько его коллег из центра испытаний торпед в пригороде Киля Экернфёрде разработали мини-субмарину с гусеницами, чтобы она могла самостоятельно перемещаться по берегу и покидать его.

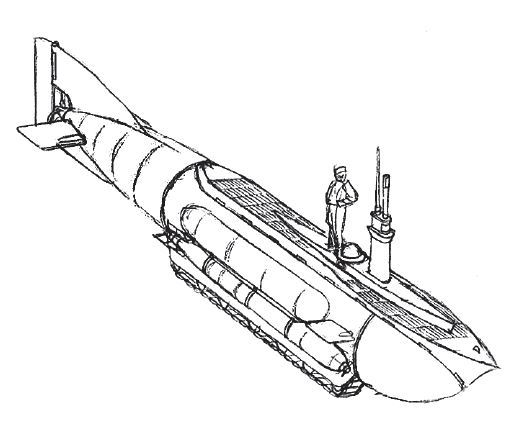

Так выглядел «Морской чёрт» в проекте

«Seeteufel» как будто сошел со страниц книг писателя-фантаста Жюля Верна. Исходной концепцией для конструкторов явно послужил итальянский торпедный катер с гусеницами, построенный в 1918 г. Он назывался «Grillo» и был предназначен для прорыва в главную базу австрийского флота Пола (Пула) через боновые заграждения.

«Grillo» в ночь с 13 на 14 мая 1918 г. попытался атаковать австрийский линкор «Вирибус Унитис». При этом катер успешно преодолел 3 линии бонов и противоторпедных сетей, однако не выпустил свои торпеды. Ряд авторов пишет, что итальянцы выпустили торпеды, но «забыли поставить их на боевой взвод».

Это выдумка. На фотографиях «Грилло», поднятого со дна, прекрасно видно, что торпеда левого борта находится в захвате.

То же самое было и со второй. По какой-то причине держатели торпед не удалось разблокировать.

Неудачная атака показала, что сама концепции «катера-трактора» вполне жизнеспособна. Впрочем, немецкие конструкторы взяли за основу не катер, а миниатюрную субмарину с дизель-электрической силовой установкой, оснащённую гусеницами. Привод на гусеницы от дизеля, привод на гребной винт — от электромотора.

Назначением «Чёрта» были диверсии. По замыслу конструкторов, он мог днем принять вид цистерны и ждать возле пирса наступления темноты. Ночью принять экипаж, сползти в воду и отправиться в рейд. Амфибия должна была без проблем выезжать на сушу из воды и спускаться оттуда в воду. Ей не требовалась ни специальная тележка, ни вспомогательный персонал.

В начале 1944 г. группа Лёдиге спроектировала и построила экспериментальную машину, которая прошла испытания в марте. Одноместное судно «Sonderfahrzeug» (специальное судно) имело длину 9,82 м и водоизмещение 16 т (без торпед). Две торпеды размещались внизу корпуса, чуть выше гусениц.

Прототип «Seeteufel» разработали за 4 месяца и в июле 1944 г. он был готов к испытаниям.

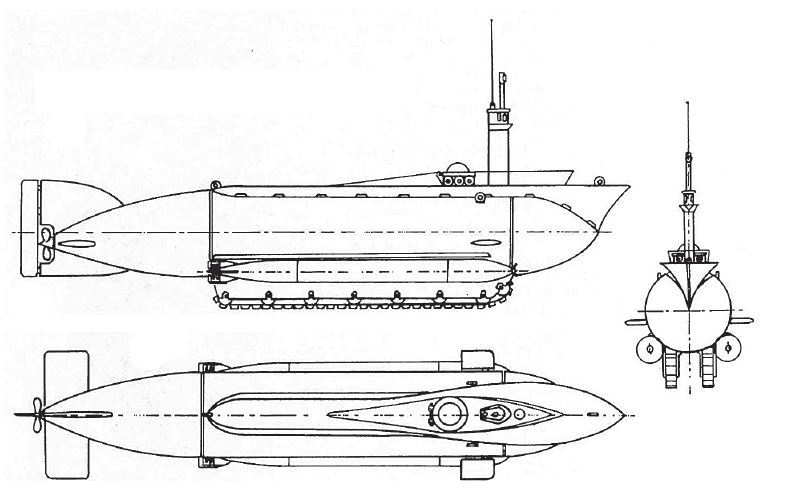

Проектный вид «Морского чёрта»

Длина аппарата 13,2 м, длина 2 м, полное водоизмещение 35 т. Экипаж 2 человека. Бензиновый двигатель «Отто» в 80 л. с. (2,23 л. с. на тонну массы) обеспечивал движение в надводном положении со скоростью до 10 узлов, ехать на суше по твёрдому грунту со скоростью до 8 км/ч. Дальность плавания со скоростью 10 узлов — 300 миль, на 5 узлах — 500 миль.

Под водой электромотор в 25 л. с. от СмПЛ «Seehund» обеспечивал скорость 8 узлов. Прототип свободно погружался на глубину до 21 м (предельной глубиной назвали 25 м).

В погружённом положении запаса кислорода экипажу хватало на 100 часов (4 суток).

Двигатель находился в носовой части, прямо под неподвижной мачтой для подводного плавания, на которой также находились перископ, радиоантенна и магнитный компас. За ней находился пост управления с низкой боевой рубкой и входным люком. Аккумуляторы и топливный бак располагались в середине, электродвигатель «AEG» — в корме. Передние рули глубины были неподвижными, а курсовым рулём и кормовым рулями глубины управлял водитель с помощью самолетной ручки управления.

Торпедозаместительная цистерна компенсировала вес двух торпед G7e и не позволяла аппарату выскочить на поверхность при пуске торпед. Вместо торпед он мог нести 4 донные мины.

Для самообороны на суше мог быть оснащен ранцевым огнемётом или пулеметом.

На испытаниях аппарат хорошо себя показал на воде и под водой, но его двигатель оказался недостаточно мощным, а гусеницы слишком узкими для движения по песку прибрежных мелей.

Для серийной модели запланировали дизель-мотор в 250 л. с., электромотором в 100 л. с., а также более широкие гусеницы для снижения давления на грунт.

Прототип был представлен Карлу Боргварду (Karl F. W. Borgward; 1890–1963), владельцу и главному инженеру автомобильного завода в Бремене, с целью постройки там трёх предсерийных судов для проверки вносимых изменений.

Но «Oberkommando der Kriegsmarine» в начале 1945 г. решило ограничиться производством уже выпускавшихся моделей сверхмалых подводных лодок. Прототип отправили в Любек и там в конце апреля взорвали.

Вице-адмирал Хельмут Хайе (Hellmuth Heye; 1895–1970), командир немецкого морского спецназа «K» (Kleinkampfverbände, букв. «Малые боевые подразделения»), заявил в 1944 г.:

"Я считаю «Морской дьявол» перспективным оружием для использования в диверсионных рейдах. Он независим от базового корабля и личного состава базы, может высаживаться на чужих берегах, совершать диверсии, уклоняться от преследования на берегу или на плаву. Его можно доставить на место на плавбазе, оснащенной большим краном. При двигателе большей мощности, чем у экспериментальной лодки, можно получить скорость от 8 до 10 узлов. Скорость и радиус действия можно дополнительно увеличить за счет установки двигателя замкнутого цикла. Предназначен для использования в прибрежных водах при не слишком суровой погоде, а также на реках, озерах и искусственных водоемах".

А таким он был в своей короткой жизни

Проект 1231 «Дельфин»

В те времена, когда «страной великой правил» невысокий лысый толстяк по фамилии Хрущёв, вооружённые силы СССР с его подачи возвели в абсолют ракетное оружие. Ракетами стремились вооружить всё, что летало, ездило, плавало. Это неуёмное стремление вызвало к жизни целый ряд странных проектов.

Кратко рассмотрим один из них*.

* Я поместил проект «Дельфин» в эту главу, так как он — на принципиальном уровне — находится в одном ряду с проектами Энгельмана, Шертеля и Венделя.

В 1958 г. Н. С. Хрущев посетил Севастополь и Балаклаву. Когда он увидел в Балаклаве стоящие рядом подводные лодки и ракетные катера, ему в голову пришла идея универсального корабля-ракетоносца. Такой корабль должен плавать по воде, погружаться под воду и... летать в воздухе. Партия сказала — «надо», конструкторы ответили —«есть»! Но уговорили Никиту Сергеевича согласиться с тем, что корабль будет летать только по волнам — на подводных крыльях.

Важную роль в принятии решения о запуске проекта сыграл сын Н. С. Хрущёва инженер Сергей Хрущёв, работавший в ОКБ-2 у В. Н. Челомея. Это КБ разрабатывало ракету П-25, к которой не проявил интереса никто из потенциальных заказчиков. И тут пошли разговоры о ракетном катере принципиально новой конструкции. Ракетчики обратились к проектантам, а те, услышав фамилию, согласились!

Суть проекта

В соответствии с заданием, следовало спроектировать малый полуподводный корабль для нанесения ракетных ударов по боевым кораблям и транспортным судам в «узкостях» (проливах, шхерах), а также на подходах к портам.

Общий замысел был тот же, что у Бжезинского, Энгельмана, Шертеля. Ныряющие катера прибывают в заданный район, погружаются на дно и в подводной засаде ждут появления вражеских кораблей. Обнаружив цели средствами гидроакустики, они всплывают по принципу «все вдруг» и полным ходом выходят на рубеж ракетного залпа. Выпустив ракеты, катера полным ходом в надводном положении уходят от преследования. Или же — как вариант — снова погружаются и прячутся кто как сумеет.

Его рабочую глубину погружения техническое задание определило в 70 м. А подводное крыло нужно для того, чтобы развивать высокую скорость.

Проектирование

Для реализации идеи, предложенной не каким-то «гнилым интеллигентом», а генеральным секретарём коммунистической партии Советского Союза, срочно объединили два конструкторских бюро — ЦКБ-19 (начальник Игорь Костецкий) и ЦКБ-5 (начальник Евгений Юхнин). Получилось Центральное морское КБ «Алмаз». Генеральным конструктором проекта назначили Е. Юхнина (1912–1999).

Проекту под номером 1231 дали шифр «Дельфин».

Главная проблема, которую пришлось решать проектировщикам, состояла в том, что требования к надводному кораблю и подводной лодке противоречат друг другу. Чтобы быстро, легко и глубоко погружаться, подводная лодка должна быть тяжёлой, а катер, чтобы мчаться по волнам подобно ветру, должен быть лёгким. Кстати говоря, подводные крылья для речных и морских судов тоже разные. Совмещение противоположностей оказалось очень сложной технической задачей.

Всё же конструкторам удалось за 6 календарных лет (с января 1959 г. по декабрь 1964 г.) создать технический проект. Им было приказано построить опытный корабль не позже 1966 г. Вероятно, так бы и было, но проект закрыли.

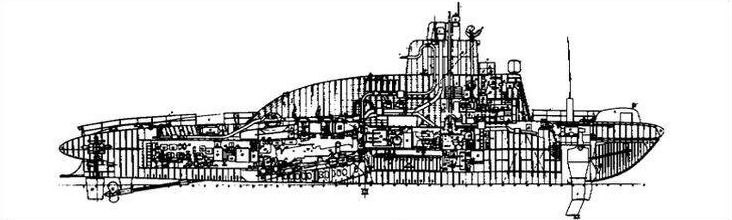

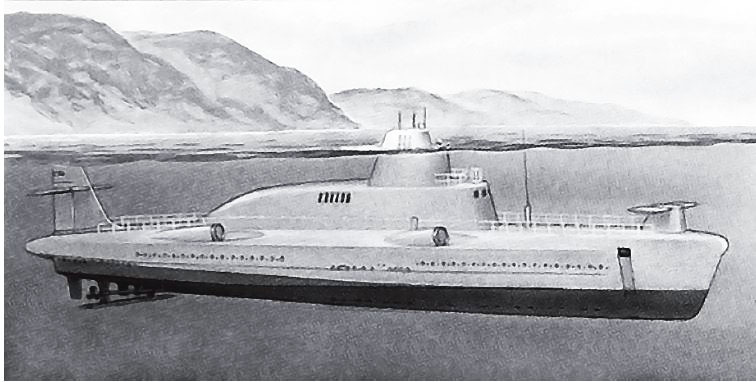

Устройство катера пр. 1231 «Дельфин»

Конструкция катера

Водоизмещение 440 т. Размеры 50,69 × 9,12 (по крылу 13,02) м.

У него два корпуса — прочный и лёгкий (водопроницаемый), как у подводной лодки, а также надстройка. Материал для прочного корпуса — алюминиево-магниевый сплав, для крыла — титан и сталь. Прочный корпус рассчитан таким образом, чтобы выдержать ударную волну ядерного взрыва в 2-х км от эпицентра.

Он состоит из двух отсеков. В носовом — центральный пост, управление двигателями и электрооборудованием, посты радиста, радиометриста и акустика, аккумуляторы. В кормовом отсеке — двигатели, дизель-генератор, насосы гидравлики, прочее оборудование.

В надстройке в прочном контейнере расположены жилой отсек с койками на 6 человек (экипаж — 12 человек), камбуз, запасы еды и питьевой воды. Кроме того, в надстройке находятся ходовая рубка (проницаемая для воды), шахты воздухозаборников и выхлопных труб, выдвижные антенны.

Четыре противокорабельные ракеты П-25 размещены в четырёх герметичных контейнерах, установленных на палубе катера с постоянным углом наклона. Ракета, завершённая к 1962 г. имела фугасно-кумулятивную боевую часть и двигатель на твёрдом топливе. Дальность её полёта — до 40 км (при сильном встречном ветре значительно меньше).

Никаких средств самообороны от воздушного, надводного и подводного противника катер не имел. Защитой должны были служить: во-первых, движение на крыле полным ходом; во-вторых, погружение в глубину.

Энергетика: два дизеля М504 (в сумме 24 тысячи л. с.) для движения на поверхности воды полным ходом, электромоторы для подводного хода.

Проектная дальность хода на крыле со скоростью 38 узлов (70,3 км/ч) — 105 миль (194,7 км). Дальность плавания на корпусе (в режиме экономического хода) 700 миль (1296 км) на 14 узлах (26 км/ч).

Погрузившись, катер, используя РДП на вспомогательном дизеле М-50 (700 л. с.) мог пройти (по расчётам) 200 миль (370 км) на 4 узлах (7,4 км/ч). На электромоторе его дальность 25 миль (46,3 км) со скоростью 3,8 узла (7 км/ч).

Автономность в надводном положении (по запасам воды и провианта) — 5 суток, в подводном — 2 суток (по запасам воздуха и кислорода).

Электроника: РЛС 1231 «Рангоут», «Нихром-М» и «Накат-М», гидролокатор МГ-10 «Хариус».

Полуподводное положение катера

Гладко было на бумаге...

В результате шестилетних стараний и страданий конструкторов получились маленькая плохая подводная лодка (максимальная скорость под водой 3,8 узла, фактическая глубина погружения не более 25 м) и плохой ракетный катер. Если ракетный катер проекта 205 проходил на 30 узлах 800 миль, то «Дельфин» на 14,5 узлах ходил бы на 100 миль меньше!

Движение катера на крыльях

Глубина погружения 70 метров осталась «голубой мечтой».

А на глубине 15–20 метров пилоты вертолётов видели бы катер невооружённым глазом и прицельно применяли глубинные бомбы и самонаводящиеся торпеды. После всплытия — обстреливали бы катер ракетами и малокалиберными автоматическими пушками.

Мореходность оставляла желать много лучшего. Напомню, что у довоенных торпедных катеров типа Г-5 (полное водоизмещение 15–16,5 тонн), мореходность была 3 балла. Водоизмещение «Дельфина» составило 440 тонн (больше в 29 раз), но мореходность возросла лишь на один балл!

Находиться под водой без движения «Дельфин» мог не более 48 часов. В случае движения время пребывания на глубине значительно сокращалось. Следовательно, длительная подводная засада исключалось.

Экспериментальная ГАС «Хариус» в подводном положении катера без хода могла засекать движущиеся надводные цели класса «эсминец — фрегат», в зависимости от гидрологических условий, на удалении от 60 до 120 км. Но эту станцию на вооружение не приняли, так как она оказалась практически бесполезной при движении корабля-носителя.

А РЛС «Рангоут-1231» могла обнаружить цели на удалении не более 25–28 км, тогда как ракета летела на 15 км дальше!

Корпус, сделанный из алюминиево-магниевого сплава, в морской воде быстро ржавеет. Для пуска ракет требовалось всплывать на поверхность моря.

Конструкция в целом оказалась сложной. Например, система погружения/всплытия состояла из 29 клапанов вентиляции и 54 кингстонов, но при этом запаса сжатого воздуха не хватило бы для всплытия в аварийной ситуации!

Глиссирующие обводы корпуса (обеспечивающие высокую скорость надводного хода) и контейнеры с ракетами на палубе создали избыточный запас плавучести. Поэтому катер погружался медленнее, чем подводные лодки.

В общем, боевая эффективность гибрида выглядела крайне сомнительной. Не удивительно, что как только в октябре 1964 г. «товарищи по партии» отправили «кукурузника» на пенсию, проект 1231 через пару месяцев закрыли. Конструкторы вздохнули с облегчением: больше не надо было «скрещивать ежа и ужа».