Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 34

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6968

Содержание материала

Часть IV

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Глава 10

ЭПОХА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

«Блоха» (1934/1939)

В 1934 г. советский конструктор Валериан Бжезинский (1894–1985) разработал в одном из ленинградских конструкторских бюро оригинальный проект, получивший условное обозначение «Блоха».

По его замыслу, катер «Блоха» сочетал свойства торпедного катера и подводной лодки. Теоретически были возможны два варианта его применения.

В первом случае он мог незаметно подобраться к цели в подводном положении, внезапно всплыть на поверхность, произвести торпедную атаку и стремительно уйти. Второй вариант выглядел точно наоборот: приблизиться к цели в надводном положении, затем погрузиться и нанести торпедный удар из-под воды.

Поскольку радиус действия судна водоизмещением менее 35 тонн в любом случае был невелик, предусматривалось размещение его на верхней палубе крейсера типа «Х», проектировавшегося в то время*.

* В окончательном виде получился проект крейсера типа «Киров», с главной артиллерией в виде трех башен с тремя 180-мм орудиями в каждой и 50-мм броней, справедливо названной «картонной» (защищала башни, максимум от осколков авиабомб и снарядов среднего калибра).

Силовая установка: дизельный мотор для надводного хода (наибольшая скорость по проекту 30 узлов), электромотор для движения под водой (полный ход 9 узлов, экономический — 4 узла). Корпус стальной, глубина погружения не более 15 метров, лишь бы спрятаться от вражеских наблюдателей.

Вооружение — две 457-мм торпеды. Бугельное крепление торпед к тому времени уже выходило из употребления, его применили из-за простоты и малого веса.

Двигатели были установлены под углом «задом наперёд» (угловая передача на гребные винты).

Доставив «Блоху» в заданный район, крейсер должен спустить катер на воду с помощью специальных шлюпбалок, а после выполнения задания поднять на палубу тем краном, которым он поднимал гидросамолёты-разведчики КОР.

По ряду причин проект не продвинулся дальше эскиза. Но в 1938 г. к идее гибрида снова вернулись.

Бжезинского к томувремени уже арестовали по стандартному обвинению во «вредительстве» и направили в Особое техническое бюро НКВД («шарашку») при заводе № 196 в Ленинграде. Там он вместе с другими «врагами народа», «вредителями» и «шпионами иностранных разведок» должен был «искупить» несовершенные им преступления ударным трудом на конструкторском поприще.

Бжезинскому приказали спроектировать усовершенствованный вариант «Блохи». Тактика будущего применения гибрида была приблизительно такой же, как у послевоенного «Дельфина» — внезапные для противника атаки в надводном положении из подводных «засад».

Главное новшество заключалось в двигателе единого хода РЕДО (Регенеративный Единый Двигатель Особый). Его сконструировал и долго пытался сделать работоспособным ещё один «вредитель», инженер Сергей Базилевский (тот самый, что проектировал подводный линкор, авианосец и крейсер).

При движении гибридного катера на поверхности моря двигатель использует атмосферный воздух, а в подводном положении вместо воздуха подаётся смесь кислорода с углекислым газом.

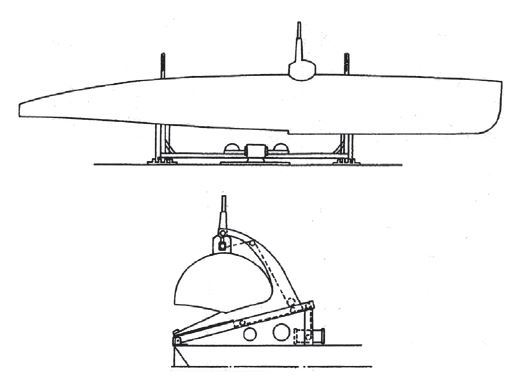

Первая «Блоха». Торпеды сбрасывались из лотка назад, как на катерах типов «Ш» и «Г»

Большевики, как известно, вдохновлялись лозунгами типа «мы не можем ждать милостей от природы» и «для нас нет неразрешимых задач». «Вертухаи» гигантской «зоны», именовавшейся СССР, не сомневались в том, что «спецы-вредители», под угрозой получения пули в затылок, обязательно найдут способы решения любых, даже самых сложных технических проблем. Если не за пару месяцев, то уж за пару лет — наверняка.

В 1936–38 гг. была построена экспериментальная подводная лодка С-92 (она же Р-1, она же М-92) с двигателем РЕДО. Лодка проходила испытания 14 лет (!), с осени 1938 по весну 1952 года, но довести двигатель «до ума» не удалось. Использование чистого кислорода часто приводило к авариям, тогда как его эксплуатация оказалась весьма трудной задачей.

Впрочем, это отдельная история. Бжезинский получил своё задание. Массу и габариты двигателя РЕДО ему сообщили, остальное его не касалось. Он разработал сначала эскизный, затем технический проект «Блохи» № 2.

Осенью 1939 г. её начали строить в Ленинграде на заводе имени Андре Марти (№ 194, ныне — Адмиралтейский завод), под обозначением «спецсудно № 551». В списках флота она значилась

подводной лодкой М-400.

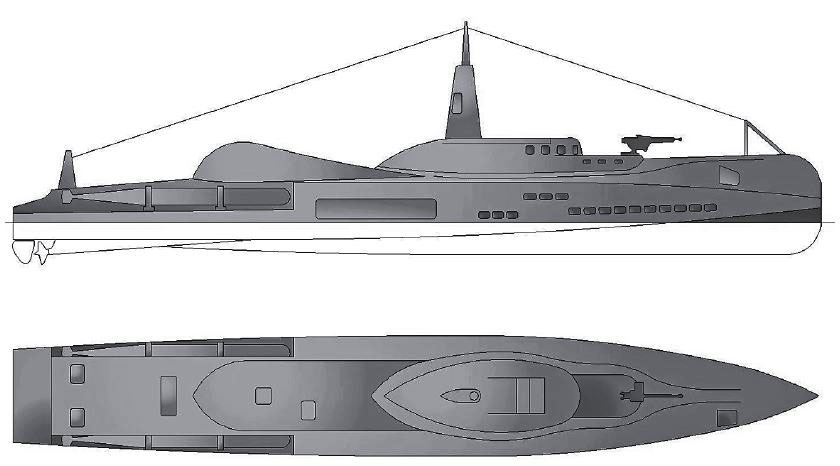

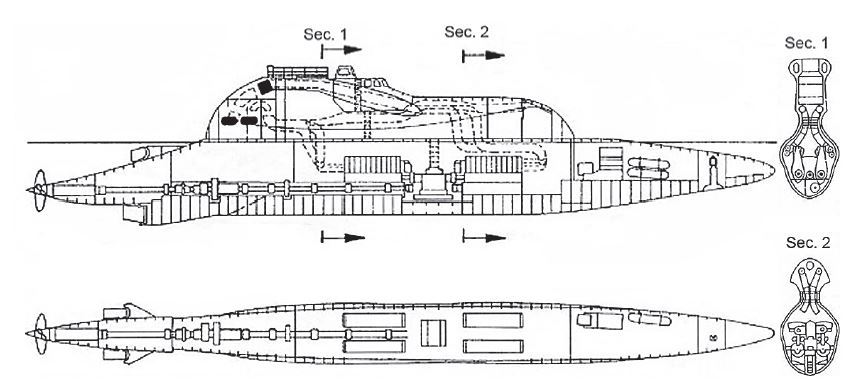

«Блоха-2» в двух проекциях

«Блоха-2» (М-400) в представлении художника. Компьютерная графика

ПРОЕКТНЫЕ ТТХ ГИБРИДА:

Длина наибольшая — 21,4 м, ширина — 3,41 м, осадка — 1,26 м. Водоизмещение надводное 35,3 т, подводное 47 т. Два дизеля под водой должны были получать кислород из баллонов высокого давления.

Наибольшая скорость хода — 35 узлов (в течение одного часа), крейсерская скорость 30,5 узлов (дальность 110 миль), экономическая скорость 19,5 узлов (дальность 670 миль). Под водой полный ход — 11 узлов (в течение 45 минут), крейсерский — 7,5 узлов (25 миль), экономический — 4 узла. Экипаж — 3 человека. Предельная глубина погружения — 30 м. Время пребывания под водой — до 100 часов.

Вооружение — две 457-мм торпеды образца 1912/27 года в бугельных аппаратах бортового сброса и пулемёт ДШК калибра 12,7 мм. Экипаж — 3 человека. Набор приборов весьма скромный: неподвижный перископ, магнитный компас, коротковолновая радиостанция.

Очень мало информации сохранилось об этой разработке.

Чертежей и фотографий нет. Только рисунок общего вида катера.

Весной 1941 г. корпус был готов. Дальнейшие работы задерживало отсутствие двигателя. Но в 1942 г. в М-400 попал 280-мм снаряд немецкой осадной артиллерии и серьезно её повредил.

Установленное оборудование за время войны пришло в негодность (проще говоря, заржавело). А двигателя по-прежнему не было.

Поэтому правительственным постановлением от 24 марта 1947 г. спецсудно № 551 сдали в металлолом.

Заодно скажу о судьбе Бжезинского. Отбыв 18 лет в «шарашке», он в 1955 г. вышел на волю и стал главным конструктором в институте имени академика А. Н. Крылова. Умер через 40 лет, на 96 году жизни!

VS-5 (1938–1942)

В начале 1930-х гг. зубного врача Рудольфа Энгельмана (R. Engelmann), жившего в Берлине, осенила «гениальная идея». Суть её в том, что благодаря особой форме корпуса можно значительно увеличить скорость любого корабля, не увеличивая мощности двигателей. В то время самые быстрые океанские лайнеры и миноносцы развивали, соответственно, не более 30 и 40 узлов (56 и 74 км/ч). Энгельман хотел достичь скорости 40–50 узлов (74–93 км/ч), сохраняя её даже в бурном море.

Энгельман испытывал на озёрах и в басcейнах макеты различных форм. 25 марта 1934 г. он подал заявку на патент.

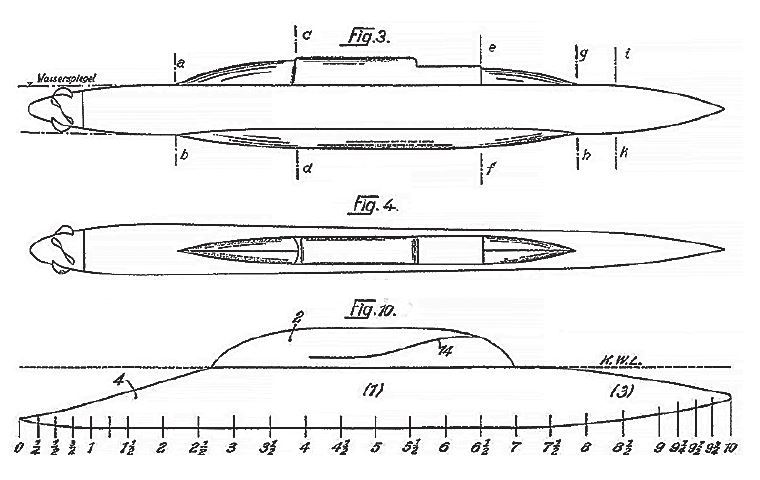

Его корабль имел форму, похожую на современную подводную лодку — веретенообразный (сигарообразный) корпус с гребным винтом в корме и обтекаемой надстройкой в середине. Весь корпус скрыт в воде, а надстройка расположена выше ватерлинии.

Поперечное сечение корпуса грушевидной формы, его самая узкая часть (A — B) расположена на ватерлинии. Полностью погружённый корпус не только увеличивает скорость корабля, но и его остойчивость в бурном море. А надстройка за счёт обтекаемой формы сможет рассекать волны.

Получив патент (№ 651390), Энгельман продолжил разработку полуподводного судна. В 1935 г. он подал заявку ещё на два патента. Дело в том, что испытания макетов показали: в свежую погоду надстройка сама образует волну, вместо того, чтобы рассекать воду. Чтобы исправить эти проблемы, Энгельман сделал

Оригинальная концепция ППС Энгельмана видна на рис. Fig.3 и Fig.4 из его первого патента (№ 651390). На рис. Fig.10 показан новый вариант из его второго патента (№ 651,892), за исключением линии 14 (это «скулы», добавленные в третьем патенте (№ 651,893)

переднюю часть надстройки более узкой, а над ватерлинией добавил к ней «скулы». Они сужались в сторону кормы и переходили в боковые части надстройки, направляя воду с неё вниз, а не вверх.

Эксперименты Р. Энгельмана привлекли внимание флота.

Моряки пришли к выводу, что надстройка в роли единственной надводной части корабля уменьшает его заметность и является трудной целью для поражения. В сочетании с высокой скоростью такой корабль может незаметно подобраться к кораблю противника, пустить торпеды, а затем быстро удалиться на безопасное расстояние.

В 1938 г. флот заказал экспериментальный прототип. Задание определило его назначение следующим образом: «погружающийся торпедный катер для истребления коммерческих судов противника в прибрежной зоне».

Его вооружение — две 533-мм торпеды в аппаратах в носовой части корпуса, один над другим, и две 20-мм пушки на надстройке. Однако до установки вооружения дело не дошло.

В отличие от Бжезинского, Энгельман движение катера в подводном положении не планировал. У него не было ни электромотора, ни РДП для дизелей.

Устройство V-5. Профиль построенного катера очень похож на изображённный во втором и третьем патентах Энгельмана.

Обратите внимание, как корабль сужается к ватерлинии, где соединены корпус и надстройка (рубка)

Изобретатель предполагал, что катер, практически полностью погрузившись в воду (на поверхности останется лишь смотровой колпак рубки), будет высматривать потенциальную жертву. Увидев её, либо получив по радио данные авиаразведки, катер всплывет в крейсерское положение (то есть надстройка выйдет из воды), и полным ходом устремится в атаку. А скорость полного хода, по расчетам изобретателя, в спокойную погоду достигнет 50 узлов (92 км/час)!

Столь высокий показатель Энгельман надеялся обеспечить сочетанием двух конструктивных особенностей. Во-первых, узкий «зализанный» корпус, напоминавший торпеду. Длина корпуса вместе с гребным винтом была 48,84 м, тогда как наибольшая ширина — 2,82 м (отношение ширины к длине — 1 : 17,3).

Киль находился примерно на 3,6 м ниже ватерлинии.

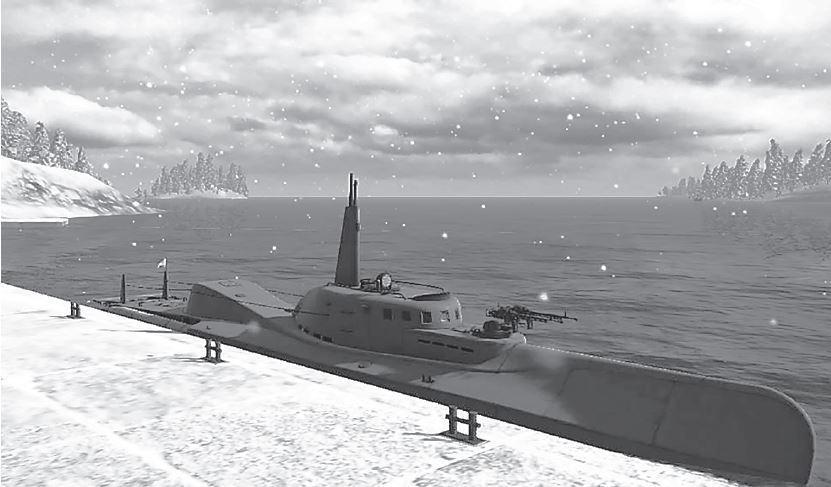

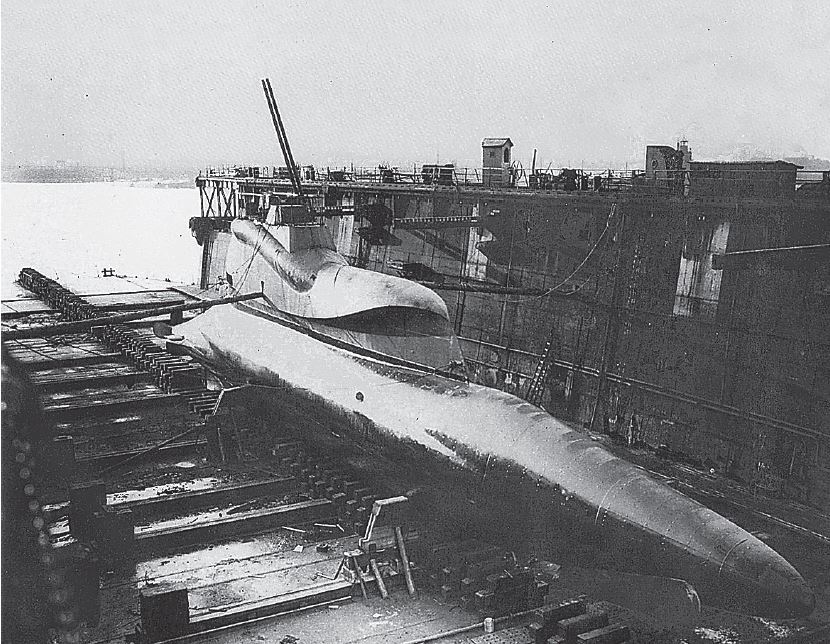

Катер VS-5 перед спуском на воду в январе 1941 г.

Он похож на подводную лодку. Обратите внимание: верхняя часть рубки имеет «скулы», а её передняя кромка отклонена назад. Такая конфигурация уменьшает захлестывание рубки волнами

Во-вторых, исключительно мощная энергетическая установка: 4 дизель-мотора фирмы МАN. (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) L11Z 19/30. Это были 11-цилиндровые двухтактные двигатели двойного действия мощностью по 2050 л. с. при 1050 об/мин или 1400 л. с. при 900 об/мин. Четыре дизеля стояли в два ряда в средней части корпуса и соединены с общей коробкой передач, приводившей в движение один гребной винт.

Удельная мощность силовой установки — 28 «лошадей» на тонну водоизмещения.

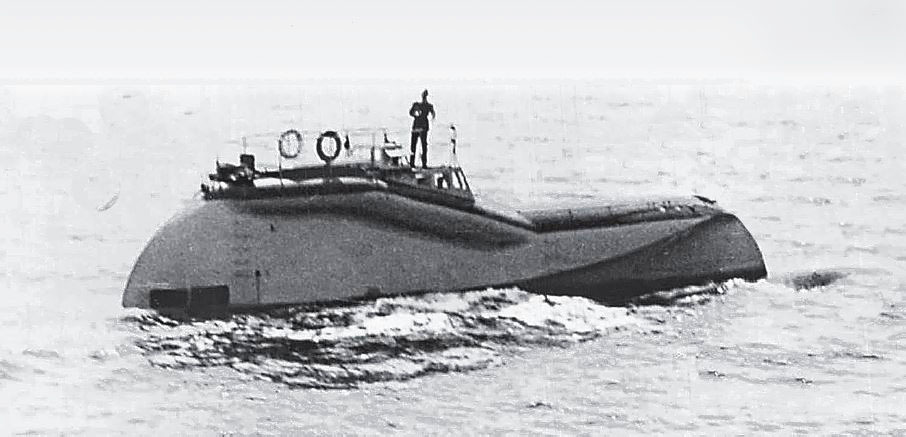

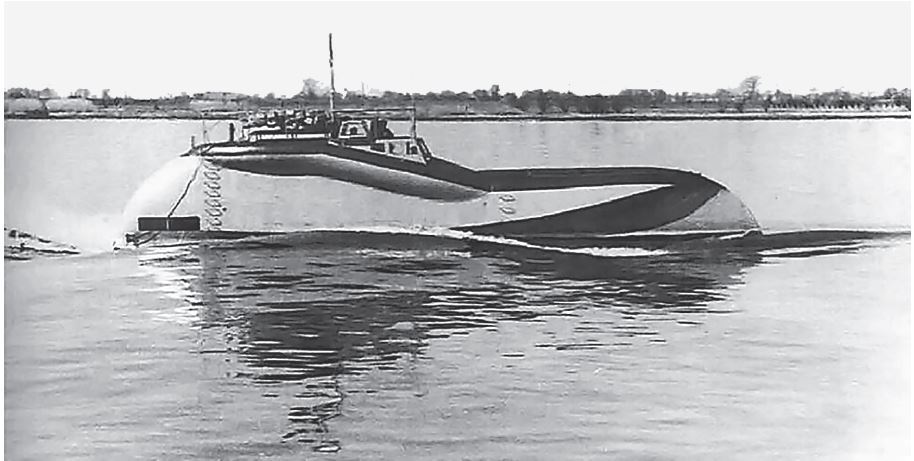

Двигаясь полным ходом, VS 5 кренился набок

Строительство катера начала в апреле 1940 г. верфь «Weser», одна из 8-и верфей, входивших в объединение «Deutsche Schiff und Maschinenbau Aktiengesellschaft» (Deschimag) в Бремене. Его спустили на воду 14 января 1941 г., присвоив обозначение VS-5 (Versuchs Schnellboot — экспериментальный быстроходный катер № 5).

Катер V-7 на ходовых испытаниях. При нормальной эксплуатации корпус VS 5 был полностью погружен в воду, и только надстройка находилась над ватерлинией. Надстройку высотой 12 футов 6 дюймов (3,82 м) и длиной 66 футов (20 м) было бы трудно обнаружить и поразить с вражеских кораблей.

Надстройка имела длину около 15 м и возвышалась над водой примерно на 3,8 м. Полное водоизмещение катера в крейсерском положении — 292 тонны, в том числе 12,5 тонн воды в коробчатом киле, служившем балластной цистерной. Экипаж — 17 человек.

С 10 апреля 1941 г. приступили к испытаниям в Данцигском заливе. И сразу обнаружилась проблема. Крутящий момент гребного винта заставлял катер крениться примерно на 14 градусов при движении полным ходом. Из-за крена нельзя было двигаться быстрее 28 узлов.

Проект закрыли в октябре 1942 г. Постройку более крупного корабля в 660 тонн отменили. Хотя на нём планировали применить два гребных винта, что исключило бы крен.

Причиной утраты интереса к проекту стало сосредоточение всех усилий флота на подводных лодках и торпедных катерах.

VS-5 сочетал качества торпедного катера и подводной лодки, но не имел преимуществ ни перед первыми, ни перед вторыми.

Катер превратили в понтон.