Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 24

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6980

Содержание материала

Таранный миноносец «Alarm» (1873)

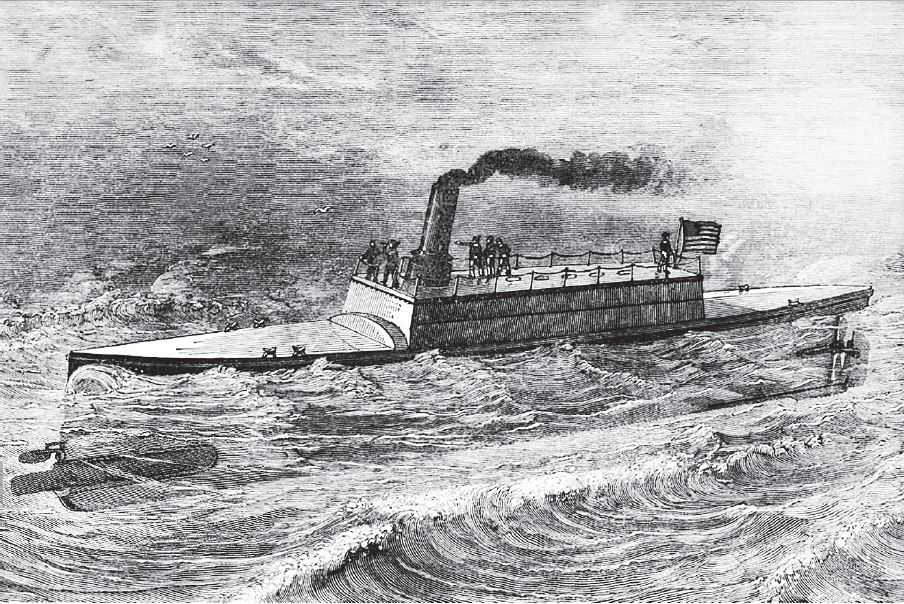

В 1865 г. Департамент флота США решил построить два мореходных таранных корабля для ночных атак на корабли противника. Они должны были иметь мощные форштевни с таранами, способными пробивать корабельные борта, и трубы для выдвижения шестовых мин.

Но тут гражданская война кончилась, финансирование флота сократилось до минимума, и постройку пришлось надолго отложить. Лишь весной 1873 г. на казённых верфях начали строить эти корабли — «Alarm» (Тревога) и «Intrepid» (Отважный).

Они имели одинаковую конструкцию, практически одинаковые размерения, и были похожи друг на друга как родные братья.

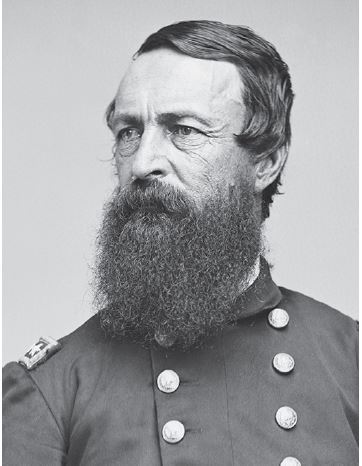

Минно-таранное судно «Alarm» спроектировал адмирал Дэвид Портер. Оно представляло собой развитие проекта полупогружного миноносца «Spuyten Duyvil».

Его заложили на верфи в Нью-Йорке весной 1873 г., спустили на воду 11 ноября того же года, завершили строительство в 1874 г.

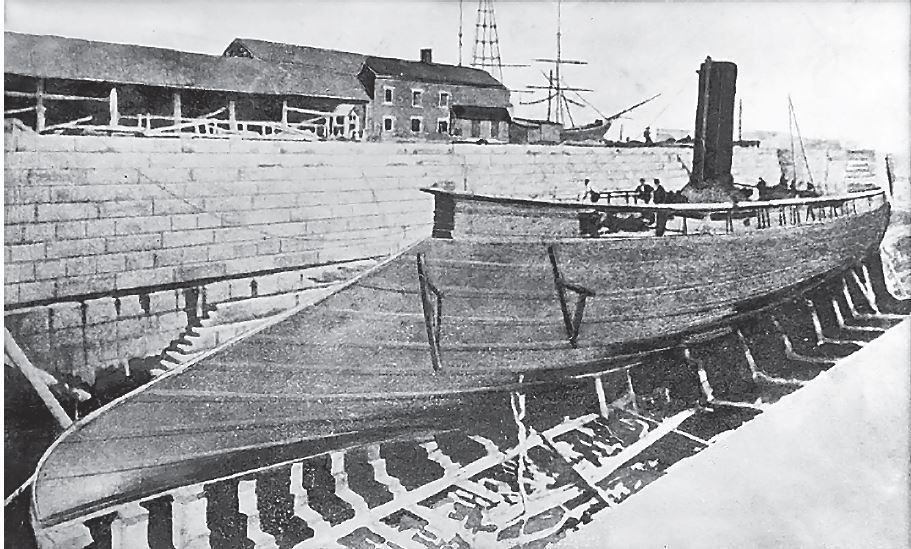

«Alarm» имел водоизмещение 745 т, машину в 600 л. с., длину 52,73 м (считая и таран длиной 4,57 м) ширину 8,53 м, осадку 3,2 м.

Вместо обычного винта на корабле установили горизонтальное гребное колесо конструкции Фоулера (Fowler). За счёт этого корабль обладал высокой маневренностью, но низкой скоростью.

На испытаниях он не ходил быстрее 9,7 узлов.

Носовую часть корабля защищал широкий броневой пояс толщиной 37 мм. От миделя до кормы брони не было.

Адмирал Д. Портер

Таран, выкованный из железа, задней частью упирался в броневой пояс. В таране снизу было сделано выходное отверстие трубы, предназначенной для выдвижения железного шеста с пороховой миной на конце. Её надо было подвести к подводной части борта корабля противника и взорвать электрическим импульсом. Железный шест длиной 9,14 м (30 футов) выдвигала из тарана специальная паровая машина.

Но к 1873 г. уже появилось более совершенное оружие — самоходные торпеды Уайтхеда. Поэтому трубу для шестовой мины под тараном переделали, чтобы через неё выстреливать торпеды.

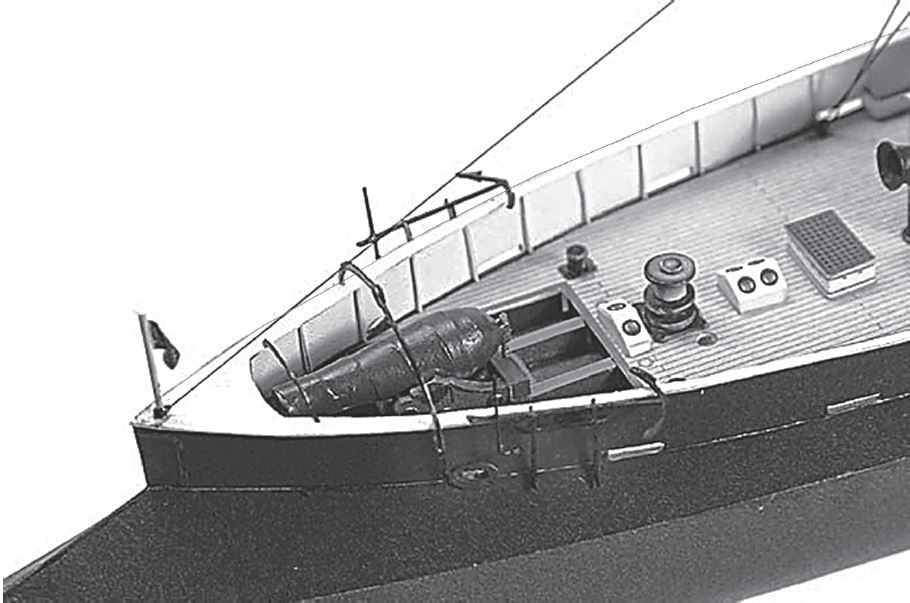

В носовой части корабля было установлено 15-дм (381-мм) дульнозарядное гладкоствольное орудие Дальгрена. Кроме того, по бортам поставили 4 картечницы Гатлинга для расстрела расчётов малокалиберных противоминных орудий противника во время сближения.

Корабль «Тревога» в доке. На первом плане — таран

Приняв воду в балластные цистерны, «Alarm» сокращал высоту надводной части до 46 см, что значительно увеличивало его защищённость от вражеского огня. Однако о скрытности довольно крупного судна (извергавшего, к тому же, густой дым из трубы) не могло быть и речи. Между тем, малая заметность — одно из преимуществ полупогружных судов в сравнении с надводными кораблями.

Носовая часть макета таранного корабля «Аlarm». Показано орудие Дальгрена

А тихоходность не позволяла кораблю осуществлять ни торпедные, ни таранные атаки. Принятые на вооружение в 1870-е годы казнозарядные орудия расстреляли бы его ещё до выхода на дистанцию пуска торпеды*.

* Дальность хода торпед в 1880-е годы не превышала 500–600 метров.

Поэтому в 1885 г. его превратили в учебный артиллерийский корабль. В 1898 г. был продан на слом.

Таранный миноносец «Intrepid»

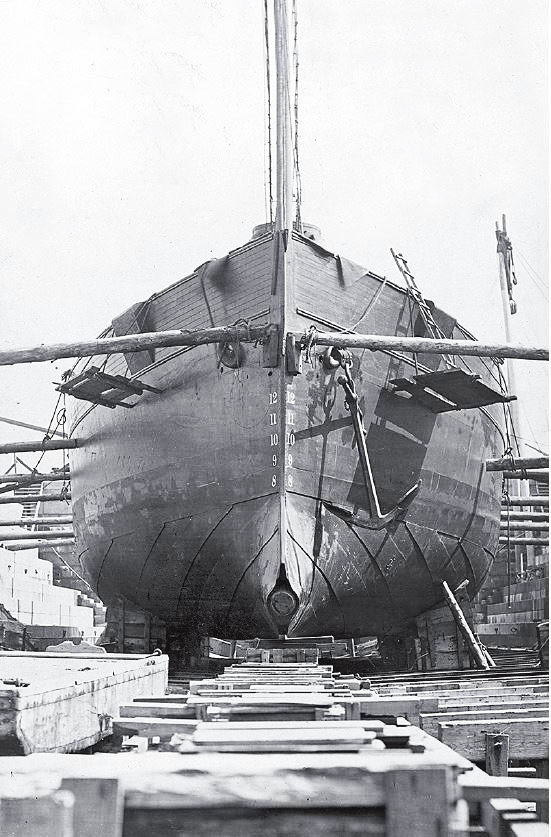

Проект корабля разработал контр-адмирал Исайя Хэнском (Isaiah Hanscom) из Бюро вооружений Департамента флота. Заказанный 23 декабря 1871 г. корабль заложили только в 1873 г. на казённой верфи в Бостоне. Спустили на воду 5 марта 1874 г. Через 5 месяцев, 3 августа, он вступил в строй.

Машину для него спроектировали и построили на заводе «Morgan Iron Works» в Нью-Йорке.

Водоизмещение 1168 т. Размерения 51,89 × 11 × 3,7 м. «Intrepid» был тяжелее «Alarm» на 405 т, длиннее на 1,07 м, шире на 2,22 м; имел 6 паровых котлов вместо 4-х. Кроме того, он был бронирован: пояс толщиной 127–102 мм, палуба 37 мм, основание дымовой трубы 229 мм**.

** ТТХ «Intrepid», указанные в русскоязычной Википедии, не соответствуют реальным.

Вооружение:

▶ таран длиной 6,1 м (20 футов);

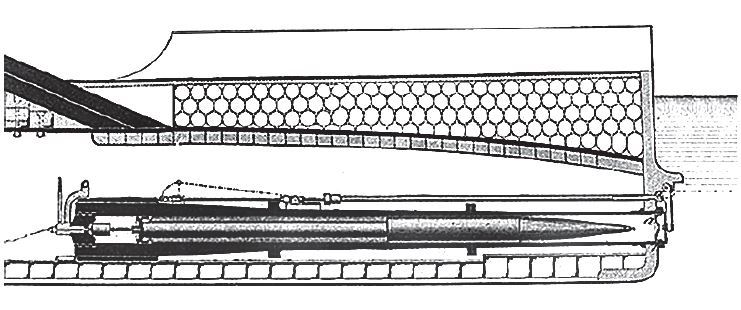

▶ аппарат для запуска самодвижущихся торпед Уайтхеда калибра 356 мм (аппарат находился в таране и снаружи закрывался крышкой);

▶ две бортовые трубы для выдвижения шестовых мин (длина шестов 9,14 м) под углом 45 градусов от борта;

▶ четыре 24-фнт гаубицы (масса снаряда 10,9 кг) для обстрела палубы вражеского корабля во время сближения с ним (корабли в то время обычно не были защищены от навесного обстрела).

Паровая машина мощностью около 900 л. с. работала на два винта. Хотя она была мощнее, чем у «Аларма», а винты эффективнее горизонтального гребного колеса, скорость на испытаниях не превысила 11 узлов (20 км/ч).

Неясно, мог ли он частично погружаться. В имеющейся литературе ничего об этом не сказано.

Для экономии угля корабль получил две мачты с парусами шхуны, которые демаскировали миноносец в светлую ночь.

Морские испытания в сентябре и октябре 1874 г. наглядно показали, что большой тихоходный таранный миноносец не способен атаковать ни торпедой, ни тараном. «Intrepid» фактически был экспериментальным судном и не имел реальной боевой ценности. Поэтому 30 октября его вернули на верфь, где он стоял на приколе до конца 70-х годов.

Всё же Департамент флота, постоянно испытывавший недостаток средств, искал способ использования

корабля.

Торпедный аппарат в нижней части тарана корабля «Intrepid»

Появилась идея переоборудовать «Intrepid» в канонерскую лодку для службы в китайских водах.

22 августа 1882 г. его отправили на верфь в Нью-Йорк на переделку. Но из-за крайне скудного финансирования работы шли очень медленно, а в 1889 г. полностью остановились.

Обследование, проведенное в начале 1892 г., показало, что корпус корабля проржавел.

«Intrepid» исключили из списка флота и 9 мая 1892 г. продали на слом.

Миноносец «Истребитель» (1878)

Создатель знаменитого «Монитора» Джон Эриксон весной 1877 г. увлёкся идеей создания реактивной торпеды. Изобретатель назвал её «наступательной миной большой скорости». Видимо, слово «torpedo» ему не нравилось.

Он немедленно спроектировал для применения будущей торпеды небольшой полупогружной корабль с подводной пушкой, под названием «Destroyer» (Истребитель) и профинансировал его постройку. Корабль сошел на воду в конце 1878 г., Эриксон получил его в 1879-м.

Это было судно водоизмещением 165 т (с водным балластом — 259 т). Длина 39,62 м, ширина 5,18 м, осадка 2,7 м без балласта, с балластом 3,35 м. Имея машину мощностью 1000 л. с. он развивал скорость до 15 узлов, в полупогруженном виде — 10 узлов. В литературе его обычно называют миноносцем, хотя правильнее считать опытовым судном.

Высота надводной части борта не превышала 2-х метров.

«Истребитель» Эриксона (фото около 1890 г.)

Носовую часть корпуса защищали броневые плиты. В средней части верхней палубы стояла водонепроницаемая надстройка высотой 1,4 м. Приняв в трюм 94 тонны воды, судно погружалось так, что на поверхности оставалась лишь часть надстройки высотой около метра, и устремлялось в атаку. Впрочем, при скорости 18,5 км/час говорить об «устремлении» можно лишь в переносном смысле. Зато защита (броня + вода) была неплохая. Но вооружение...

«Истребитель» Эриксона

Палубная артиллерия отсутствовала. Внутри корпуса, в носовой части, сверху и спереди прикрытой броней, находилась стальная пушка длиной вместе с затвором около 800 см и калибром 40,6 см, закрываемая снаружи крышкой. Приходится говорить о пушке, так как для торпедного аппарата ствол был слишком массивным.

Воспламенение порохового заряда в казенной части пушки происходило от электрической искры. Пламя этого заряда, в свою очередь, зажигало пороховые шашки ракетного двигателя. Газовая струя выходила через центральное отверстие в поддоне и толкала торпеду вперед.

Она вылетала в диапазоне от 3-х до 7 футов (0,91–2,13 м) ниже поверхности воды, в зависимости от того, насколько погрузился корабль. Перед этим наружную крышку ствола следовало открыть рычагом (он показан на рисунке), а через герметичный орудийный затвор забортная вода не проникала.

Торпеда («наступательная мина») представляла собой деревянный цилиндр «из твёрдой желтой сосны». Спереди к нему было прикреплено медное боевое отделение конусообразной формы, содержащее 400 фунтов (181,44 кг) пироксилина.

Реактивная торпеда в аппарате.

Рисунок Эриксона (1881 г.)

Стальная труба, заправленная пороховыми шашками (ракетным топливом), внутри деревянного цилиндра соединяла боевое отделение с металлическим поддоном.

Длина торпеды неизвестна, но если судить по рисунку и фотографиям, то в пределах 650–760 см. Стабилизаторы, скорее всего, отсутствовали (во всяком случае, на рисунке они не показаны, на фотографиях не видны).

По сообщению российского журнала «Морской сборник» в 1882 г., эта «наступательная мина» в ноябре 1881 г. была доставлена на Торпедную станцию ВМФ США в Ньюпорте — для испытаний.

Реактивная торпеда Эриксона в доке верфи ВМФ в Нью-Йорке (ок. 1890 г.)

Первые 300 футов (91,44 м) она проходила за 3 секунды, то есть на скорости 1882 м/мин (61 узел) и успевала заметно отклониться от курса. После отметки 300 футов из-за выгорания топлива скорость быстро уменьшалась, торпеда уходила в глубину, одновременно поворачивая в сторону. Общая дистанция от пускового аппарата до точки падения на дно составила 214 м (700 футов), но говорить о возможности прицельного поражения цели на расстоянии более 100 метров не приходилось.

Из-за столь малой прицельной дальности торпеды и её склонности к отклонению от заданного курса она была опасна для корабля-носителя, который не успевал после поворота отойти далеко назад. Американский историк торпедного оружия Джеоф Кирби (Jeoff Kirby) в статье, посвященной истории создания реактивных торпед, привел цитату из отчёта специалистов Ньюпортской станции: «торпеда капитана Эриксона опаснее для запускающего её корабля, чем для мишени». Не удивительно, что они её отвергли. После этого провала реактивная торпеда Эриксона никого больше не интересовала, как и его «Истребитель».