Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 27

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6969

Содержание материала

Водобронные миноносцы Джевецкого

Стефан Казимир Джевецкий (Stefan Kazimierz Drzewiecki; 1843–1938) был сыном богатых польских помещиков из Подольской губернии. Образование он получил в Париже, где окончил иезуитский лицей, а затем Центральную школу инженерных искусств и промышленности. Получив диплом инженера-механика, два года работал в Вене, столице Австро-Венгерской империи.

В биографии Степана Карловича (так его называли в России) есть много интересных эпизодов: служба добровольцем на вооружённом пароходе «Веста» в 1876–77 гг.; создание в 1878–81 гг. трёх маленьких подводных лодок с мускульным приводом (последнюю из них построили серией в 50 единиц!); активное участие (с 1882 г.) в работе отдела воздухоплавания Российского технического общества; изобретение рамочного торпедного аппарата, принятого на вооружение во Франции и России; постройка в 1904–07 гг. по его проекту подводной лодки «Почтовый» с двигателем единого хода; создание нескольких аэропланов, а также многое другое. Но в рамках данной книги нас интересуют проекты полуподводных («водобронных») миноносцев.

На Всемирной выставке 1873 года в Париже были представлены несколько его изобретений. Они привлекли внимание великого князя Константина Николаевича (1827–1892), бывшего в то время управляющим Морского министерства и главным начальником флота. Он предложил Джевецкому должность постоянного члена Морского Технического Комитета. Тот согласился и переехал в Санкт-Петербург, где жил до 1892 г., когда вернулся во Францию.

Идея водобронного миноносца

Сознавая недостатки своих подводных лодок с мускульным приводом, Джевецкий обратился к идее полуподводного корабля, которую он заимствовал из проекта Антуана Лаганя 1881 года.

Такой корабль, используя паровую машину, способен плавать на поверхности воды и в полуподводном положении (когда на поверхности остаётся только верхняя палуба). А если добавить электромотор, питаемый от аккумуляторной батареи, он сможет полностью погрузиться и какое-то время плыть под водой.

Первый проект (1887)

В 1887 г. Джевецкий представил на рассмотрение МТК проект «надводного и подводного миноносца».

Хотя этот миноносец в три раза длиннее его серийной лодки образца 1880 г., всё же он невелик. Надводное водоизмещение 55 т, подводное 63 т. Длина 18 м (больше на 12,2 м), высота от киля до верхней палубы 4 м (больше на 2,2 м), ширина в миделе 2,3 м (больше на метр)*.

* Мои поиски схемы устройства миноносца 1887 года оказались безуспешными.

Вооружение — два рамочных торпедных аппарата конструкции Джевецкого. Экипаж 10 человек.

Такие размерения имели первые российские миноноски «Бычек» (именно так, а не «Бычок») и «Черепаха», построенные в 1877 г. на заводе Берда в Петербурге: длина 18,3 м; ширина 2,3 м; осадка 1,1 м.

Для движения по воде и в полуподводном положении служит машина мощностью в 300 л. с. (проектная скорость 15 узлов). Паровой котёл — с нефтяным отоплением. Под водой миноносец на электромоторе в 100 «лошадей» будет плыть со скоростью до 10,5 узлов. Расчётная дальность плавания в надводном положении — до 600 миль (1112 км), под водой — 30 миль (55 км).

Следует отметить, что и в этом проекте, и в последующих, Джевецкий сильно завышал скорость своих водобронных миноносцев. В этом убеждает простое сравнение.

Лучшие миноноски российского флота типа «Лук» (11 единиц), построенные немецкой фирмой Фердинанда Шихау (F. Schichau; 1814–1896), имели водоизмещение 20 тонн, длину 20 м, ширину 2,5 м, машину мощностью 200 л. с.

На тонну водоизмещения — 10 «лошадей». Их скорость не превышала 12 узлов.

С. К. Джевецкий

У миноносца Джевецкого на тонну приходится только 5,45 лошадиных сил, тем не менее он надеялся на абсолютно нереальную скорость 15 узлов. Не удивительно, что МТК забраковал проект.

Второй проект (1892)

К концу 1892 г. Джевецкий разработал, и в следующем году представил в МТК новый проект «надводного и подводного миноносца».

Его корпус имеет (по проекту) двойную обшивку набора (промежуток между внутренней и внешней обшивкой составил 20 см).

При этом главная палуба разделяет корпус на две неравные части: верхнюю (высотой 183 см, то есть 6 футов) и нижнюю.

В верхней части устроены помещения для офицеров и команды, затапливаемые водой при переходе из надводного положения в «водобронное». Весь остальной объём этой части заполнен пробковой массой, служащей своеобразным «поплавком». Поплавок выполняет двойную функцию: удерживает миноносец возле поверхности воды и улучшает его остойчивость*.

* Должен отметить, что в многочисленных публикациях, посвящённых водобронным миноносцам Джевецкого, перепутаны тактико-технические характеристики различных вариантов проектов. Невозможно понять, что к чему относится. Поскольку архивных документов по этим проектам я никогда не видел, прошу извинить, если допустил ошибки.

Но для общего понимания сути проектов конкретные цифры значения не имеют.

Для перехода миноносца в «водобронное» положение требуется принять в балластные цистерны около 60 т воды. После того как корпус «осядет», через шпигаты в его верхней части вода заполнит всю верхнюю часть (до главной палубы) и над водой останется лишь верх «поплавка» толщиной 61 см (2 фута). Он обеспечит запас плавучести около 80 тонн.

А все жизненно важные части корпуса в водобронном положении защитит большой слой воды.

МТК одобрил расчёты и чертежи корпуса. Их, по просьбе Джевецкого, выполнил 29-летний Алексей Крылов (1863–1945), будущий генерал по флоту, будущий действительный член Академии Наук СССР, а в то время выпускник Морского инженерного училища, продолживший своё образование в Николаевской Морской академии.

Однако члены МТК всё же отклонили проект.

Во-первых, «ввиду затруднений, представляемых паровым котлом предложенной системы, да и всякой другой, при переходе из надводного плавания в подводное».

Во-вторых, они сравнили характеристики водобронного миноносца с обычным миноносцем типа «Поти», имевшим почти такие же размерения (38,9 × 3,66 × 2,2 м; водоизмещение 75 т; скорость 15 узлов; два торпедных аппарата, две 37-мм пушки,) и пришли к выводу, что детище Джевецкого уступает ему по всем параметрам.

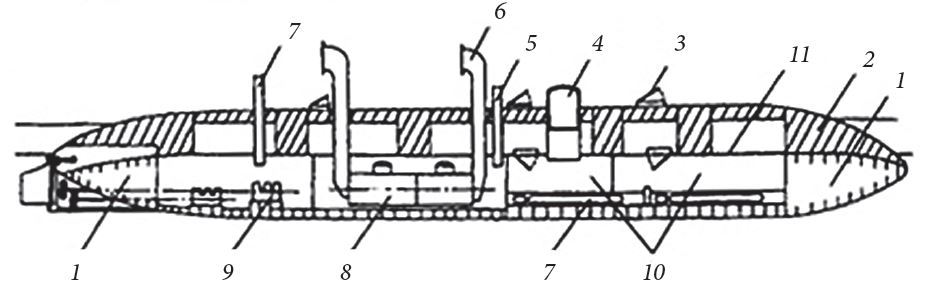

Проект 1892 года:

1 — балластные цистерны; 2 — объём, заполненный пробкой; 3 — герметичные люки; 4 — бронированная рулевая рубка; 5 — вентиляционные трубы; 6 — дымовые трубы; 7 — торпеды; 8 — паровые котлы; 9 — паровые машины; 10 — жилые помещения (в погружённом положении); 11 — главная палуба

Тогда ещё никто не понимал, что главное преимущество подводных и полуподводных судов в их незаметности, а не в скорости или дальности плавания, в вооружении и прочем. Такое понимание пришло только во время Мировой войны 1914–1918 гг.

Третий проект (1897)

Летом 1892 г. Джевецкий продал квартиру в Петербурге (а также большую коллекцию произведений искусства) и купил в пригороде Парижа участок земли, где построил отличную виллу. В ней он прожил 45 лет.

В соседней вилле жил Гюстав Эйфель (Gustave Eiffel; 1832–1923), тот самый, кто спроектировал и в 1889 г. построил в Париже всемирно известную решётчатую башню, ставшую символом не только города, но и всей Франции. Хотя француз был на 11 лет старше поляка, изобретатели подружились.

В конце 1893 г. Джевецкий продал Морскому министерству Франции лицензию на производство рамочных торпедных аппаратов своей конструкции.

А в феврале 1896 г. французский министр флота Эдуард Локрой (Edouard Lockroy) объявил конкурс на лучший проект подводного миноносца. Из 50 участников только 6 представили проекты, полностью соответствующие условиям конкурса. Джевецкий был в их числе.

Он переделал (при участии А. Н. Крылова, приехавшего к нему в Париж) свой проект 1892 года и перевёл его на французский язык. Ему присудили вторую премию, которую можно считать первой, так как первую премию никто не получил.

И в этом проекте миноносец состоит из двух частей: двухпалубной стальной нижней (более широкой), разделённой на 5 отсеков, и узкой деревянной надстройки с мостиком. Промежуток между нижним стальным и верхней деревянной надстройкой, заполненный пробкой, служит «поплавком». Внутри его устроен коридор для перехода через водонепроницаемые люки в минное и машинное отделения.

Для погружения в «водобронное» положение надо принять в балластные цистерны 60 тонн забортной

воды. Одновременно открыть шпигаты в надстройке, чтобы вода заполнила «коридор» и на поверхности осталась только верхняя палуба с пушкой, дымовой и вентиляционными трубами.

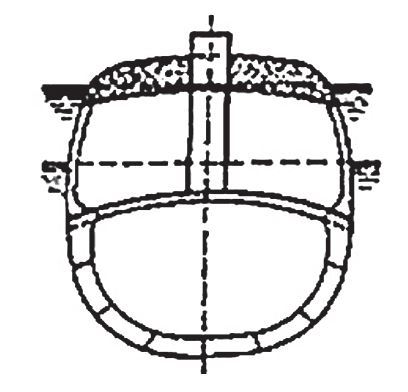

Разрез по миделю

Трубы снабжены автоматическими затворами, чтобы вода не могла попасть внутрь корпуса, если корабль вдруг нырнёт.

В таком положении нижний корпус» защищён почти двухметровым слоем воды. По мнению Джевецкого, это делает его неуязвимым при артиллерийском обстреле. Корпус рассчитан на погружение до глубины 65 футов (19,8 м).

В этом проекте удельная мощность 15,78 л. с. на тонну. Сравним с подводной лодкой «Нарвал» (117 т) Максима Лобёфа: 10,7 л. с. на тонну, скорость на испытаниях 11 узлов.

У Джевецкого удельная мощность больше в 1,47 раза, а скорость (на бумаге) выше в 2,27 раза! Так не бывает. Каждый узел увеличения скорости требует роста мощности не линейно, а по экспоненте (y = exp x)!

***

Узнав, что реализовывать его проект французы не намерены, Джевецкий с их согласия передал чертежи и объяснительную записку в российское Морское министерство.

В объяснительной записке Джевецкий отметил недостатки подводных лодок того времени: ограниченный район плавания, малый ход, трудность управления под водой, а также «угнетенное нравственное состояние команды» при подводном плавании. Решение этих проблем изобретатель видел в своём «водобронном» (то есть полуподводном) миноносце.

24 февраля 1898 г. проект рассмотрели члены МТК под председательством вице-адмирала Ивана Дикова (1833–1914). Рассмотрели и заявили, что надо проверить сам принцип «водяной брони».

А. Н. Крылов писал в своих мемуарах: Проект был Техническим комитетом принят, но предстояло испытать самый принцип стрельбою из орудий. [...] Испытание должно было производиться стрельбою 75-мм снарядами, снаряженными пироксилином. Эти снаряды почти никакого вреда не приносили.

Испытания затянулись на несколько лет. За это время была японская война, после неё было выработано применение, вместо пироксилина, увеличенных зарядов более сильного взрывчатого вещества — тола [тротила. — А.Т.] В отмену первоначального задания стали испытывать действия 120-мм снарядов, снаряженных толом; затем перешли на 6-дюймовые, также снаряженные толом.

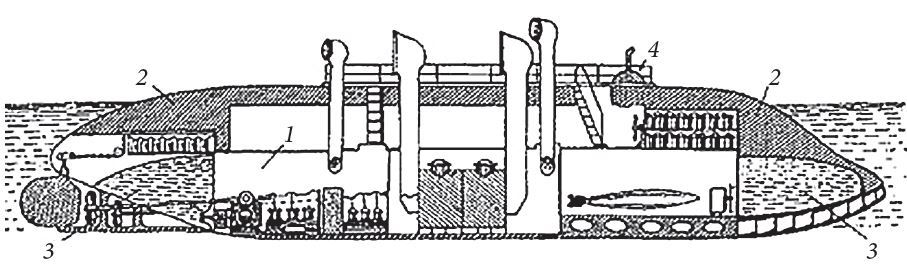

1 — корпус, разделенный на 5 отсеков; 2 — надстройка, заполненная пробкой; 3 — балластные цистерны; 4 — бронированная боевая рубка

Хотя водобронный миноносец и эти снаряды выдержал, — всё отменили, ибо ход был признан недостаточным, а углубление и погруженная боковая площадь судна столь большими, что по нему можно было действовать торпедами Уайтхеда, и было решено судов этого типа не строить.

Действительно, для проверки идеи был построен отсек (кессон), копирующий среднюю часть стального корпуса (длина 7,5, ширина 5,2, высота 3,6 м). По нему в 1902–03 гг. крейсера «Аврора» и «Паллада» стреляли возле Кронштадта с различных дистанций. Испытания показали, что вода надёжно защищает корпус от 75-мм и даже 152-мм снарядов.

Снаряды проникали в воду на глубину не более 30 см, при этом борт и главная палуба кессона остались невредимыми.

Таким образом, идея «водяной брони» получила реальное подтверждение.

Четвертый проект

Этот проект получил одобрение МТК, однако реализован не был, хотя изобретатель дорабатывал его 5 лет.

По-прежнему «миноносец» имел две палубы: главную (водонепроницаемую), а над ней — лёгкую, промежуток между которыми заполнен пробкой. Толщина броневой защиты 25 мм, объем пробки — 60 кубометров.

Водонепроницаемые переборки разделяют стальной корпус под главной палубой на 10 отделений: 1) дифферентное, 2) мокрой провизии, 3) боевое (с компасом, штурвалом, приводом к торпедным аппаратам), 4 и 5) два котельных (4 котла системы Дю-Тампля с нефтяным отоплением, общей производительностью 40 т/ч, и вспомогательные механизмы), 6) турбинное (турбины Парсонса), 7) топливное (30 т мазута), 8) рулевое (паровая рулевая машина, динамо-машина, багаж и койки команды), 9) патронный погреб, 10) ахтерпик.

Дымовые трубы, вентиляционные шахты и люки для входа/выхода людей прикрыты бронёй и снабжены автоматическими затворами, чтобы вода не могла попасть внутрь, если миноносец вдруг «нырнёт».

В пространстве над главной палубой при «обыкновенном» плавании живут офицеры и команда, при погружении её заполняет вода. В результате все жизненно важные части миноносца защищает «водяная броня» — слой воды в 1,8–2 м.

Под всеми отделениями, кроме котельных, находятся цистерны для водного балласта. Над плоской верхней палубой возвышаются две броневые рубки (над выходами из 3-го и 8-го отделений), дымовые трубы, раструбы вентиляторов, выдвижные тумбы для прожекторов. На крыше носовой рубки размещен ходовой мостик со штурвалом, компасом и машинным телеграфом, на крыше кормовой — 47-мм орудие.

Перед «затоплением» надо убрать в трюм все вещи из жилых помещений и принять 25 тонн балластной воды. Затем закачать её в межпалубное пространство и начать «водобронное плавание». Для всплытия водный балласт удалят две водоотливные турбины производительностью по 600 т/ч.

Одобрив проект в целом, члены МТК потребовали от изобретателя, чтобы «детальный» (то есть технический) проект удовлетворял следующим условиям:

▶ водоизмещение не более 300 т;

▶ бронирование надпалубных частей не менее 20 мм;

▶ скорость полного хода при обычном плавании не менее 25 узлов, при «водобронном» — не менее 20 узлов;

▶ осадка в «боевом положении» (то есть «водобронном») не более 5,5 м;

▶ способность плавания «во взволнованном море».

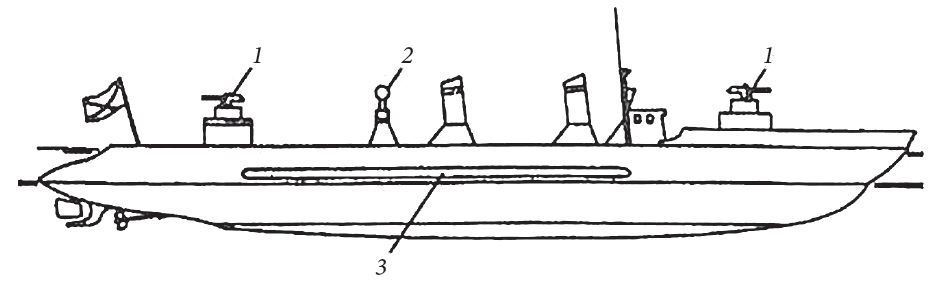

Водобронный миноносец в проекте 1905 года совсем не похож на подводное судно. 1 — пушки калибра 57 мм; 2 — прожектор; 3 — бортовые ниши откидных торпедных аппаратов

В назначенный срок Джевецкий представил проект в МТК.

Но война с Японией отвлекла морское ведомство от проекта Джевецкого. Только 7 декабря 1904 г. МТК вернулся к нему и постановил «признать постройку водобронного миноносца желательной и, по предложению изобретателя, на Металлическом заводе в Санкт-Петербурге».

На этом заседании Джевецкий сам предложил: увеличить скорость «надводного» хода до 26 узлов,

толщину брони вдвое, число торпедных аппаратов до 8, усилить артиллерию до пяти или даже шести 57-мм орудий. Всё это вызвало рост водоизмещения до 560 т. Также он предложил применить котлы фирмы «Солиньяк и Грилль» (Solignac et Grill).

Однако в январе 1905 г. выяснилось, что постройка такого корабля «программой не предусмотрена».

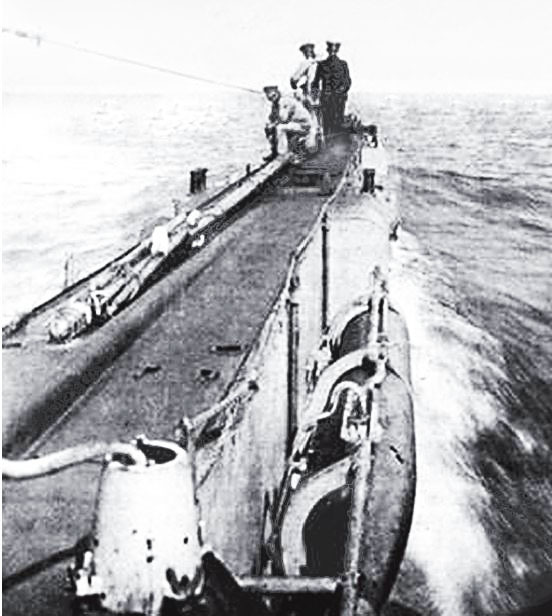

Рамочный торпедный аппарат Джевецкого на российской подводной лодке

Не помог и совместный доклад председателя МТК вице-адмирала Фёдора Дубасова (1845–1912) и главного инспектора кораблестроения генерал-лейтенанта Николая Кутейиикова (1845–1906), направленный управляющему Морским министерством 26 апреля 1905 г.

Всё же они добились разрешения приступить к постройке «обоих миноносцев по проектам Джевецкого». Однако средства нашлись только на «Почтовый» — подводной лодки с единым двигателем для надводного и подводного хода.

Тем не менее, Джевецкий продолжал совершенствовать проект водобронного миноносца. И 13 июля 1906 г. новый вариант эскизного проекта поступил в МТК «для утверждения и переговоров о заключении контракта.

Однако быстрое улучшение тактико-технических характеристик подводных лодок поставило крест на самой идее водобронных миноносцев. В 1910 г. Морской генеральный штаб принял решение:

По существу намеченной судостроительной программы надобности в водобронном миноносце г. Джевецкого не встречается.

***

Нет смысла рассматривать все варианты, тем более, что ни один з них не был воплощён в металле. Отмечу только, что в последнем варианте водобронный миноносец и внешне, и по своим тактико-техническим характеристикам стал очень похож на миноносец традиционной конструкции (см. рисунок).

Вариант 1892 г.

Водоизмещение 140/155 т. Размерения: 39,62 × 4 × 3,86 м (водобронная осадка 4,65 м). Паровые машины 3 × 800 л. с. Скорость 24 узл. надводная/19,5 узл. водобронная. Дальность 980 миль на 14 узлах, 1200 миль на 10 узлах. Вооружение: 2 трубных аппарата для 356-мм торпед (боекомплект 6 торпед). Экипаж 12 человек.

Вариант 1897 г.

Водоизмещение 300/325 т. Размерения: 46,8 × 5,06 × 4,4 м (водобронная осадка 5,38 м). 4 котла Дю Тампля. Паровые турбины Рато 3 × 1500 л. с. Скорость 25 узл. надводная/20 узл. водобронная. Дальность 1200 миль на 10 узлах, полным ходом 500 миль. Вооружение: 4 трубных аппарата для 381-мм торпед, 1—47-мм орудие. Экипаж 15 человек.

Вариант 1905 г.

Водоизмещение 560/615 т. Размерения: 63,7 × 6,53 × 4,1 м (водобронная осадка 5,73 м). Броня дымовых и вентиляционных труб 25 мм. 6 котлов на жидком топливе фирмы «Солиньяк и Грилль».. Паровые турбины Рато 2 × 3000 л. с. Скорость 26 узл. надводная/21 узел водобронная. Дальность 2000 миль на 14 узлах, 700 миль на 26 узлах. Вооружение: 6 рамочных аппаратов для 406-мм торпед, 5—57-мм орудий.

Экипаж 20 человек.

Вариант 1907 г.

Водоизмещение 610/690 т. Размерения: 76 × 6,73 × 3,8 м (водобронная осадка 5,6 м). Броня дымовых и вентиляционных труб 50 мм. 8 котлов фирмы «Солиньяк и Грилль». Паровые турбины Парсонса 2 × 3500 л. с. Скорость 25 уз. надводная/20 узл. водобронная. Дальность 3000 миль на 15 узлах, 600 миль на 25 узлах (запас топлива — 140 т мазута). Вооружение: 8 рамочных аппаратов для 457-мм торпед, 4—75-мм орудия, 6 пулемётов. Экипаж 20 человек.