Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 21

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6966

Содержание материала

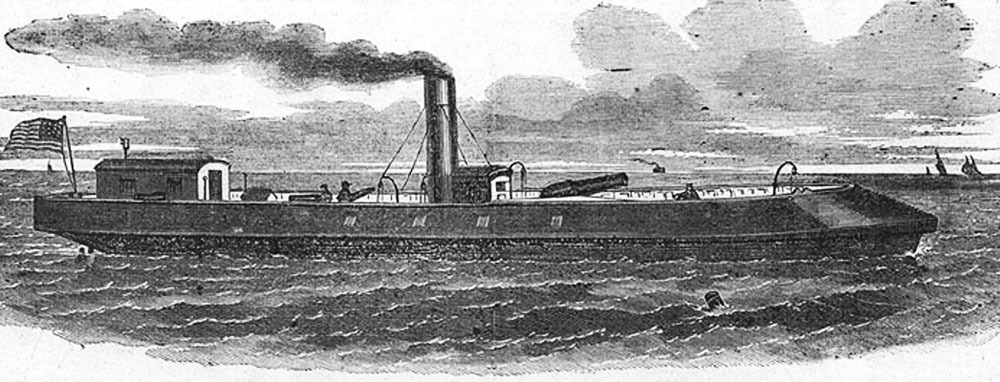

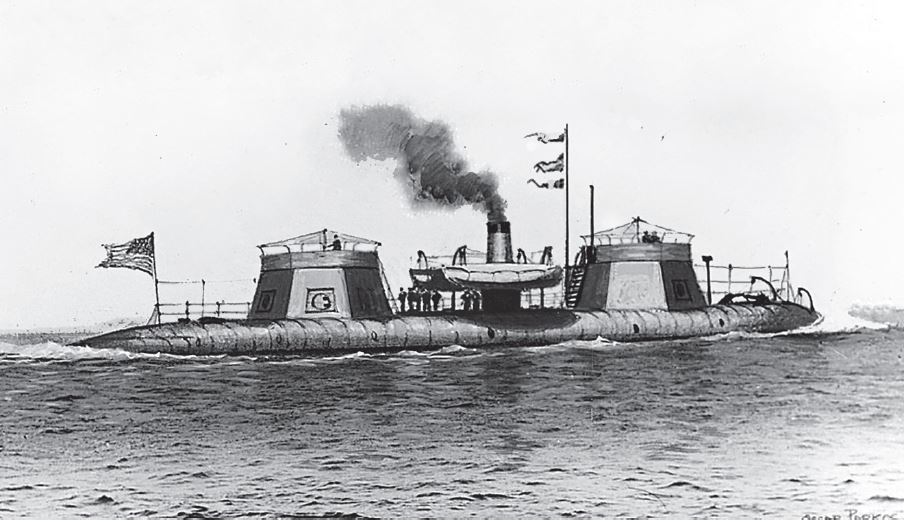

«Naugatuck»

Но Э. Стивенс не сдался. Пытаясь доказать флоту преимущества проекта, он в 1862 г. купил за свой счёт небольшой железный пароход ««Naugatuck», и превратил его в «действующий макет» батареи.

На корабле водоизмещением 190 тонн был установлен «бронированный» каземат (из-за отсутствия броневых листов его просто обшили толстыми бревнами), в верхней части которого стояла одна нарезная пушка Пэррота, стрелявшая 100-фунтовыми (45,4 кг) снарядами, наводившаяся поворотом

всего корабля.

«Наугутук»

Корпус оснастили балластными цистернами, чтобы перед боем уменьшать силуэт. Перестроенный корабль получил название «E. A. Stevens».

ПОЛУПОГРУЖНАЯ КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА «E. A. STEVENS».

Водоизмещение 192 т. Размеры 33,53 × 6,28 м (110 × 20,6 футов).

Осадка без балласта 2,38 м (7,8 футов), с балластом 2,77 м (9,1 фут). Два винта. Одно 100-фнт орудие Пэррота (Parrott), два 12-фнт гаубицы. Скорость до 18 узлов. Экипаж 24 человека.

«Naugatuck» продемонстрировал морякам некоторые качества батареи: высокую маневренность, достойную скорость, полупогружаемость, а также большое орудие на палубе, заряжаемое из-под верхней палубы артиллерийским расчётом, защищенным бронёй.

Но флот отказался иметь дело с ним. Тогда Стивенс подарил корабль таможенной службе США. Там от подарка отказываться не стали. Под флагом таможенной службы USCR (United States Revenue Cutter — Таможенный Катер Соединенных Штатов) «E. A. Stevens» принял участие 15 мая 1862 г. в бою отряда кораблей c береговыми батареями конфедератов при Дрюрис-Блафф (Drewry’s Bluff).

Почти в самом начале боя орудие «Стивенса» разорвало, хотя вины конструктора в этом не было. Артиллерийский расчёт от взрыва не пострадал, но флот эта канонерка ни в чём не убедила.

Корабль отремонтировали, вернули ему название «Naugatuck», и он служил в таможенной службе ещё 27 лет, до 1889 г.

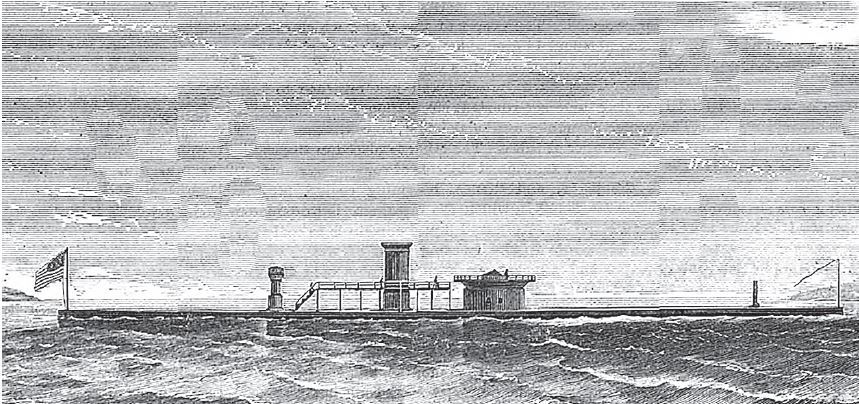

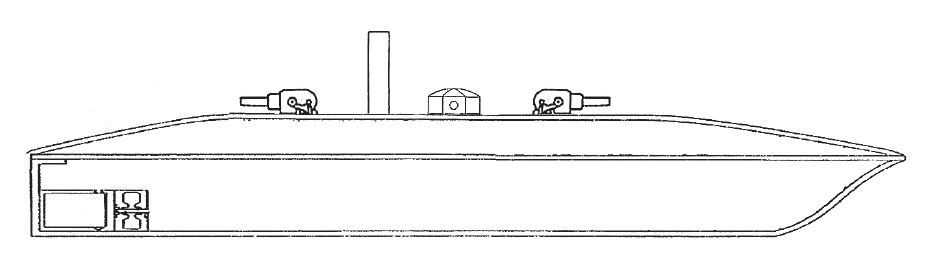

Проект 1869 г.

17 июля 1862 г. Конгресс проголосовал за передачу всех прав на плавучую батарею семье Стивенсов.

Гражданская война закончилась в мае 1865 г. Но не закончилась история долгостроя в Хобокене.

Эдвин Стивенс умер в 1868 г., завещав «батарею» штату Нью-Джерси и 1 млн долларов, чтобы закончить её. Губернатор штата Теодор Ф. Рэндольф назначил комиссию по надзору, а генерал-майора в отставке Джорджа Б. Макклеллана (George McClellan) главным инженером. Вместе с несколькими инженерами он ещё раз перепроектировал корабль.

Теперь батарея должна была превратиться в большой монитор (длина 122 м, осадка 6,7 м), аналог огромных «Диктатора» (1863 г.) и «Пуритана» (1864 г.) Эриксона. С целью улучшения живучести обшивка корпуса должна быть двойной, внутри его следует установить 7 поперечных водонепроницаемых переборок.

Спроектированную Стивенсами силовую установку признали слишком сложной и неэффективной. Вместо нее МакКлеллан заказал две вертикальные двухцилиндровые машины компании «Maudsley & Field», работающие на два трехлопастных винта, и 10 паровых котлов большого диаметра. По расчетам, общая мощность машин достигнет 5600 л. с., а скорость корабля 15,7 узлов (29 км/ч) — резкий контраст с фантастическими цифрами Стивенсов.

Вместо орудий в каземате или на палубе — одна вращающаяся башня с двумя орудиями: либо два гигантских 508-мм (20-дм) гладкоствольных орудий Дальгрена, либо две 305-мм (12-дм) нарезные пушки.

Битва при острове Лисса 1866 года, в которой важную роль сыграл таран, оказала сильное влияние на конструкции броненосных кораблей во всем мире в следующие 25 лет. Поэтому в проекте 1869 г. появился острый железный таран.

Бронирование башни — 16 или 18 слоёв дюймовой железной брони, в сумме 406 или 457 мм. Броневой пояс борта — три слоя 3-дм броневых плит (в сумме 229 мм), он крепится к выступающей за пределы борта толстой деревянной подкладке.

Проект 1869 года. Похож на монитор «Диктатор»», спущенный 26 декабря 1863 г.

Конец

В 1874 г. МакКлеллан подсчитал, что требуются еще около 100 тысяч долларов и 3 месяца работ, чтобы вывести корабль на воду, и 450 тысяч — чтобы установить на нем броню и орудия.

В своем итоговом отчёте МакКлеллан привёл длинный список необходимых работ, включая герметизацию переборок, прорезку люков, изготовление и установку руля и винтов, соединение машин с котлами, и многое другое.

Но все деньги на достройку были исчерпаны, а семья Стивенсов потратила на него 1,5 млн долларов (!). Роберт и Эдвин Стивенсы умерли, и последней надеждой получить хоть что-то от проекта, стала продажа корабля Пруссии. Но сделка не состоялась, а других потенциальных покупателей не нашлось.

Большую часть корабельного оборудования продали в 1874 и 1875 гг., а в 1881 г. продали на металл и корабль. Для разборки корпуса пришлось использовать взрывные работы.

За 44 года батарея поглотила совершенно абсурдную сумму в 2,2 млн долларов. Из этой огромной суммы 500 тысяч составили государственные средства, остальные были личными средствами Стивенсов, включая завещанный миллион. Для сравнения, полностью снаряженный «Monitor» Эриксона обошелся в 275 тысяч, большой броненосный фрегат «New Ironsides» (4120 т, 20 орудий) стоил 780 тысяч.

После неудачной попытки заинтересовать иностранных покупателей (включая Пруссию), правительство штата решило пустить батарею с молотка. В 1874-1875 гг. двигатели демонтировали. Они ещё долго работали на шахтах. Множество болтов из стали хорошего качества передали оружейным заводам. Корпус батареи разобрали в 1881 г.

И только изготовленный в 1841 г. судовой колокол, хранящийся в музее Стивенсов в Хобокене, напоминает о большом корабле, не увидевшем моря.

Проект батареи Стивенса в 1842 г. намного опередил своё время и долго оставался революционным. Но этот проект оказалась неадекватным ввиду быстрого развития артиллерии, реализация второго заняла слишком много времени, а третий проект появился слишком поздно.

Если бы «Батарея» вышла в море в 1840-е, 1850-е, даже в 1860-е годы, она установила бы новый стандарт в военном кораблестроении.

Стивенсы были серьёзными и уважаемыми людьми, компетентными инженерами. Они верили в свой проект, поэтому вложили в него огромные деньги.

Их проект погубил излишний оптимизм в новой, ещё никому не известной области строительства железных броненосных кораблей. Катастрофически недооценив масштабы и сложность работ, Стивенсы объявили немыслимо оптимистичные сроки и затраты, а их неспособность выполнить обещания привела к быстрой утрате доверия со стороны флота.

Другой причиной провала стал перфекционизм Стивенсов.

Их стремление вносить все новые и новые улучшения, направленные на то, чтобы «идти в ногу со временем», приводили к новым задержкам.

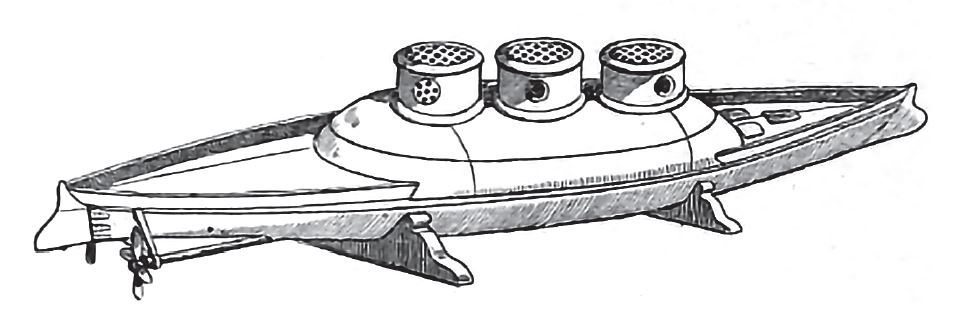

Башенная батарея Леграна (1862)

Не только в Америке некоторые изобретатели проектировали полупогружные боевые корабли. В 1862 г. морской префект портового города Тулон (Франция) объявил конкурс на разработку эскизных проектов кораблей береговой обороны «для защиты наших портов и гаваней».

Они должны представлять собой своего рода бронированные тараны, снабженные железной крышей. Массивные, но быстрые, они предназначены для атаки вражеских кораблей сильными ударами, способными потопить или, по крайней мере, серьезно повредить корпуса этих врагов.

На конкурс были представлены 5 проектов, 4 из которых поступили от инженерного департамента порта Тулон, и один от инженера из Марселя.

Все они имели обтекаемые формы, облегчающие ускорение, необходимое для таранной атаки, а также неглубокую осадку, позволяющую уходить от противника на мелководье. Так как им предстояло действовать на небольшом удалении от своих портов, запас угля был сокращен.

Конкурсная комиссия признала наиболее интересным проект корабельного инженера Леграна (Legrand), предложившего «амфидром» (amphidrome), полупогружаемый двухвинтовой корабль с тремя орудийными башнями и двумя таранами (в носу и корме)*.

* В биологии слово «амфидром» обозначает круглую ротовую часть морских ежей, имеющую сложный механизм для захвата и перемалывания пищи. В переносном смысле эллины так называли таран.

После того как он наберёт воду в балластные цистерны и «осядет» до уровня изогнутой верхней палубы, противнику будут видны только эти башни.

Но для строительства комиссия выбрала проект Станисласа Дюпюи де Лома. В итоге появился таранный корабль «Taureau» (Бык), заложенный в сентябре 1863 г. в Тулоне, спущенный в июне 1865, вошедший в строй в 1866 г. Но он был низкобортным, а не полупогружным.

Батарея-таран Леграна

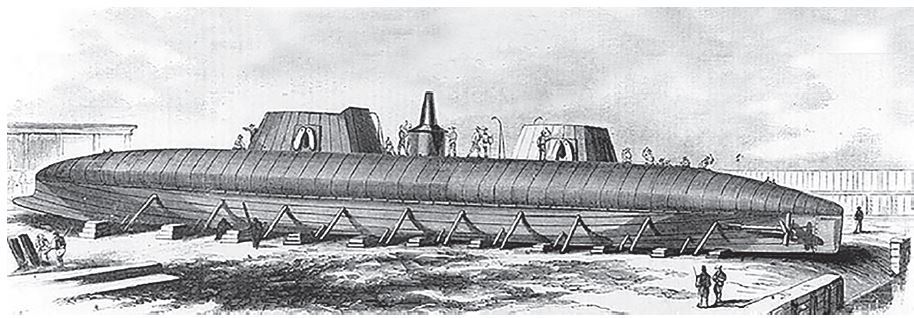

Броненосец «Keokuk» (1864)

Этот полупогружной броненосец для федерального флота США спроектировали инженеры Чарльз В. Уитни (Charles W. Whitney) и Томас Роуленд (Thomas Rowland).

Два первых варианта проекта департамент флота в 1861 г. отклонил. Но весной 1862 г., после боя «Монитора» и «Вирджинии» на Хэмптонском рейде, чиновники согласились. К тому же Уитни обещал построить корабль за 5 месяцев.

Корабль, названный «Moodna», заложили на стапеле верфи «J. S. Underhill Shipbuilding» в Нью-Йорке 13 апреля 1862 г. Перед спуском на воду (6 декабря, то есть через 8 месяцев, а не 5) его переименовали в «Keokuk», в честь города в штате Айова.

«Кеокук» на стапеле

Броненосец построили из железа. Его собрали на стапеле из 5 больших отсеков, построенных отдельно. Полное водоизмещение составило 677 т. Длина корабля была 48,61 м (159 футов).

наибольшая ширина — 10,97 м (36 футов). Во время обычного плавания осадка не превышала 2,6 м (8,5 футов).

Корпус своей формой походил на сигару. Он наполовину скрывался в воде. Чтобы в бою стать ещё меньшей мишенью (заодно сократить площадь и вес брони), корабль имел балластные цистерны в носовой и кормовой оконечностях. Перед боем их за 40 минут самотёком заполняла вода, перед походом за 15 минут осушали паровые насосы.

На покатой верхней палубе (покрытой 15-мм бронёй) стояли два бронированных каземата для пушек (как в проекте канонерки конфедератов «Wilmington»), между ними — дымовая труба.

Боевую рубку прикрепили к задней стенке носового каземата, она чуть-чуть возвышалась над его крышей. Издали корабль выглядел как двухбашенный монитор.

В каждом каземате находилась одна 279-мм (11-дм) гладкоствольная пушка Дальгрена. Пушки стояли на вращающихся основаниях, и могли стрелять через три порта: вперёд/назад (в носовом/кормовом казематах) и на оба борта. Порты были достаточно широки, поэтому для огня были доступны все секторы обстрела. Порты можно было закрывать подвешенными над ними двойными бронированными ставнями.

Орудия стреляли ядрами (весом до 81,7 кг), бомбами (весом до 70 кг), шрапнелью и картечью. При стрельбе бомбами наибольшая дальность достигала 3,65 км с углом возвышения ствола 14–15 градусов. Ядра могли пробивать с небольшой дистанции наклонную броню толщиной до 102 мм.

Дополнительным вооружением служил чугунный таран. Его подпирали продольные балки.

Экипаж насчитывал 92 человека.

У этого уникального корабля очень короткая боевая карьера, и способность погружаться в воду не спасла его от серьёзных повреждений.

Причиной гибели «Кеокука» оказалась его броня. Она состояла из чередующихся железных и сосновых брусков шириной 25 мм, толщиной 114 мм, расположенных вертикально. Сверху их накрывали два слоя железных листов, толщиной по 15 мм.

«Кеокук» в море

Общая толщина составила 144 мм. Броня защищала борта, казематы и боевую рубка; стенки казематов были наклонными для рикошета ядер.

Две двухцилиндровые машины работали на два винта. Общая мощность — 500 л. с.; но благодаря обтекаемому сигарообразному корпусу «Кеокук» развивал скорость 9 узлов (16,7 км/ч).

Конструкторы хотели создать простой корабль, более дешёвый в постройке, чем мониторы типа «Пассаик». При этом он не должен был уступать им по огневой мощи и защите от снарядов.

Броненосец вступил в строй 11 марта 1863 г. Его сразу отправили из Нью-Йорка в Норфолк, для участия в атаке на порт Чарлстон. «Кеокук» пришел из Норфолка 26 марта в Порт-Ройял, главную базу федерального флота на юге. Его включили в отряд вице-адмирала Дюпона (броненосный фрегат «New Ironsides» и 7 мониторов типа «Пассаик»).

7 апреля северяне пошли в атаку на Чарлстон. Около 15 часов федеральные броненосцы начали обстрел форта Самтер, ответившего мощным огнём. При этом действиям броненосцев сильно мешали мины и подводные заграждения конфедератов, а также приливные течения.

Во время боя «Кеокук», чтобы избежать столкновения с потерявшим управление монитором «Nahant» (на котором снаряд убил рулевого), вынужден был приблизиться к батареям конфедератов, сократив дистанцию до 350 метров. И получил около 90 попаданий. Его броня оказалась неспособной противостоять тяжёлым ядрам. Они пробили казематы и борта, повредили оба орудия. Однако никто из экипажа не погиб, хотя почти все были ранены.

Рулевой-негр Роберт Смоллс вывел корабль из-под огня и ушёл на безопасное расстояние. Команда удерживала «Кеокук» на плаву откачкой воды, но ночной бриз поднял волны, захлёстывавшие корабль, и экипажу пришлось его оставить. Он затонул 8 марта, ровно через месяц после вступления в строй.

«Кеокук» был хорошим кораблём, за исключением брони. Задуманная как дешёвая замена сплошным плитам, она оказалась неработоспособной. Конструкторы корабля считали, что двухдюймовые броневые листы будут передавать удары ядер чередующимся брусьям из дерева и металла, равномерно распределяя их силу. Но в бою сотрясение от ударов ядер расщепляло и выбивало деревянные бруски, после чего оставшиеся без поддержки железные плиты сдвигались или ломались.

Зато «Кеокук» был маневренным, дешёвым и простым в изготовлении. В морском сражении, а не в дуэли с тяжёлыми береговыми орудиями он показал бы себя намного лучше. Но моряки, разочарованные гибелью корабля после одного месяца службы, отказались от этого проекта.

Броненосец Фогеля (1868)

Фридрих Отто Фогель (Friedrich Otto Vogel; 1844–1914) был родом из Дрездена. Вскоре после окончания университета он начал разрабатывать проект корабля, в котором хотел использовать паровую машину в качестве двигателя единого хода для плавания на поверхности воды и в пополугружённом положении. Фогеля, несомненно, вдохновили успехи мониторов в США и таранные атаки в битве при Лиссе.

В 1867 г. он представил в адмиралтейство Пруссии проект железного корабля с выпуклой (карапасной) верхней палубой, покрытой бронёй.

По проекту, на палубе стояли две вращающиеся башни с одной пушкой крупного калибра в каждой. Кроме того, погрузившись настолько, чтобы из воды выступал только смотровой колпак рулевого, этот корабль мог атаковать вражеский корабль шестовой миной либо тараном.

Источником энергии для движения являлась трехцилиндровая паровая машина замкнутого цикла, подобная машине Ламма, появившейся немного позже*.

* В 1872 г. Юджин Ламм (Eugene Lamm) создал паровую машину для омнибусов-паровиков в Сан-Франциско, а также для поездов метрополитена Нью-Йорка и Лондона.

Кораблю Фогеля были присущи следующие особенности:

▶ Бронирование надводной части корпуса и башен;

▶ Таран;

▶ Паровые котлы, аккумулирующие пар;

▶ Балластные цистерны для уменьшения силуэта.

По сути, это был монитор.

Адмиралтейство Пруссии заинтересовалось проектом, но предложило изобретателю построить сначала за свой счет экспериментальное судно небольших размеров (без вооружения).

Зимой 1867–68 гг. в слесарной мастерской Фридриха Рашке (F. Raschke) в пригороде Дрездена (Фридрихштадте) была построена железная лодка (5,3 × 1,3 × 1 м) с паровой машиной, работавшей на жидком топливе.

В 1868 г. «Берлинская биржевая газета» (Berlin Borsenzeitung) опубликовала репортаж об этом проекте.

Корреспондент писал:

"Судно, покрытое прочной обшивкой из металлических листов, полностью находится ниже поверхности воды, за исключением палубы, увенчанной сводчатой железной крышей огромной прочности. Под нею размещены тяжелые орудия, так что все это очень напоминает первоклассный броненосец. Говорят, однако, что, помимо преимуществ таких военных кораблей, новый корабль может полностью погружаться в воду и в этом положении он сохранит полную управляемость, так что сможет выдержать шторм или атаку врага пушками или минами. Господин Фогель сейчас делает 24-футовую (7,32 м) модель".

Но во время испытаний экспериментальное судно едва не затонуло. Сын Фогеля вспоминал по этому поводу:

[...] его железный корпус оказался протекаемым в результате недостаточно надежного исполнения клёпки и не обеспечивал герметичность.

После испытаний лодку разобрали. Фогель, уверенный в том, что причина неудачи кроется исключительно в недостаточной герметизации корпуса, заказал судостроительному заводе Отто Шлика в Дрездене вторую лодку, длиной 10 метров. Но, поскольку его средства подошли к концу, он обратился с просьбой о финансовой помощи в Министерство внутренних дел Саксонии и в Адмиралтейство Пруссии. Оба учреждения отказали.

А в следующем 1870 году была издана книга французского писателя Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», в которой он описал подводную лодку «Наутилус», оснащенную мощным источником электроэнергии.

Двигатель для подводного плавания оставался головной болью на протяжении десятилетий. Концепция, казалось, находилась в руках изобретателей, но так и не достигла нужной степени развития.

Хотя инженеры положительно оценили новый проект, её постройка осталась незавершенной. Фогель пытался добыть деньги для окончания работ. В частности, 17 апреля 1869 г. он выступил с платной публичной лекцией, о которой рассказал «Dresdner Journal». Фогель сообщил слушателям, что непрерывное движение его лодки должно длиться 3 часа, с использованием для работы машины под водой перегретого пара.

Полупогружной броненосец Фогеля

Сын Фогеля позже вспоминал:

[...] поскольку у изобретателя иссякли средства, а верфь-исполнительница тоже не имела достаточно капитала, чтобы закончить корабль за свой счёт, корабль остался незавершенным и позже был демонтирован, в результате чего изобретатель финансово разорился [...]

После провала нескольких попыток собрать нужные средства Фогель отказался от своих планов и в 1876 г. устроился преподавателем в высшую школе в Дрездене. Позже он жил в Лейпциге и Берлине, где и умер 22 октября 1914 г.

Для 60-х годов XIX века проект был революционным, но... увы!