Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 29

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6986

Содержание материала

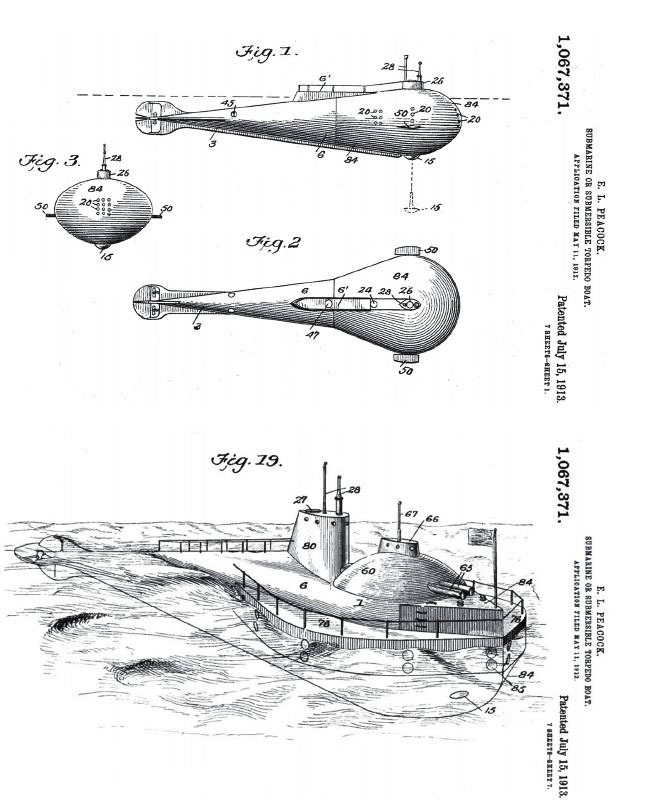

Торпедная батарея Э. Пикока (1913)

Эдвард Ласиус Пикок (Edward Lasius Peacock) был британским инженером, но работал в США, в компании «Lake Torpedo Boat Company» (Бриджпорт, штат Коннектикут). В 1913 г. он получил патент на «Подводную лодку или погружной миноносец» (Submarine boat or submersible boat).

Изображённый на чертежах полуподводный корабль, похожий на головастика, с торпедными аппаратами, направленными во все стороны, на первый взгляд кажется безумным. Но в компании С. Лейка работали нормальные люди. В то время она была одна из самых опытных в мире компаний, строивших подводные лодки. И проект вовсе не сумасшедший.

Корабль предназначался для обороны рейдов и портов. Его главная особенность — шарообразная носовая часть корпуса, внутри которой установлены торпедные аппараты. Они расположены по кругу, чтобы можно было стрелять торпедами в разных направлениях без маневрирования корабля. Он должен стоять на якоре для обеспечения точной стрельбы.

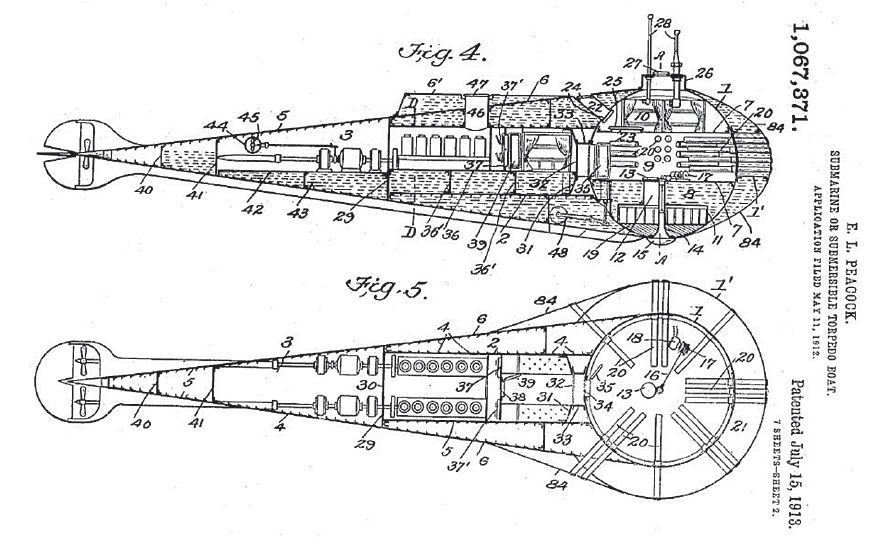

Патент содержит два варианта конструкции.

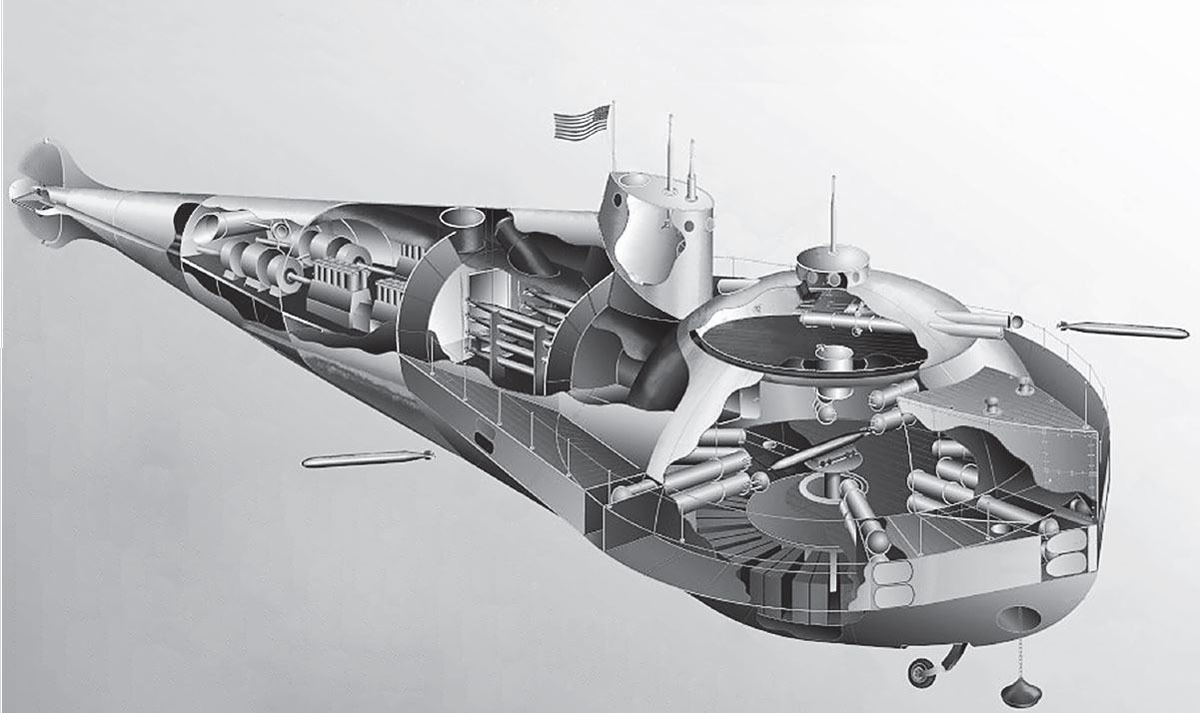

Разрез батареи Пикока. Рисунок Х. Саттона

В первом из них у корпуса корабля шарообразная носовая часть и в ней не менее 36 торпедных аппаратов. Для сравнения: подводные лодки типа «L», которые компания «Lake Torpedo Boat» строила для флота США с 1914 г., имели 4 торпедных аппарата, а к ним 8 торпед.

Две страницы из патента Пикока на торпедную батарею

Два дизель-мотора работают на два гребных вала. Рубка купольного типа с иллюминаторами и перископами расположена по центру сферы. Грибовидный якорь падает на дно из нижней части шара, а горизонтальное подруливающее устройство рядом с хвостовым оперением используется для ориентации во время стоянки на якоре.

Во втором варианте корабль крупнее, имеет 4 дизель-мотора.

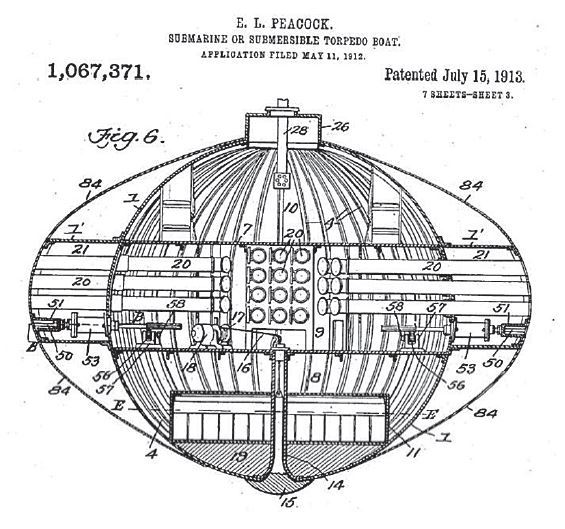

Но главное отличие от первого варианта состоит в том, что верхняя часть сферического отсека представляет собой отдельную секцию, способную вращаться как турель.

В этой части стоят два торпедных аппарата, напоминающие стволы орудий.

Второй вариант торпедной батареи

А в нижней части сферы находятся ещё 16 торпедных аппаратов с круговым расположением и к ним 8 запасных торпед, поэтому общее количество торпед составляет как минимум 26.

Второй вариант торпедной батареи

Британские полуподводные мониторы

Во время Первой мировой войны многие подводные лодки были вооружены, помимо торпед и якорных мин, артиллерийскими орудиями в диапазоне калибров от 37 до 152 мм. При этом субмарины с пушками калибров от 100 до 152 мм классифицировали как «большие», «лодки дальнего действия», «подводные крейсера».

Но к условной группе подводных мониторов можно отнести только те субмарины, назначение которых соответствует определению этого класса военных кораблей в период войны 1914–1018 гг.: Монитор — низкобортный артиллерийский корабль, предназначенный для борьбы с береговой артиллерией и уничтожения других береговых целей.

Вопреки этому определению (а также вопреки определениям, которые я дал в начале книги), авторы статей в «Википедии» и на некоторых интернет-сайтах (например, на сайте «Дзен») называют полупогружными и даже полуподводными кораблями мониторы и низкобортные броненосцы. Но это неверно в принципе, так как они не изменяют высоту своего борта над уровнем моря.

Подводные лодки с артиллерией крупного калибра не являются подводными мониторами (исключение — британские субмарины типа «М»). Такие лодки были предназначены для действий на коммуникациях против коммерческого судоходства.

Иными словами — для крейсерства.

В 1916 г. Комитет по развитию подводных лодок британского Адмиралтейства решил построить 4 подводные лодки, вооруженные 12-дм орудиями, изготовленными в конце XIX века для броненосцев типа «Formidable». Их задумали на роль малозаметных артиллерийских платформ, уничтожающих береговые цели.

Вести прицельный огонь по кораблям, движущимся в море, они изначально не были способны.

А в это время британцы строили серию эскадренных лодок типа «К». При водоизмещении около 3000 тонн они были вооружены двумя 102-мм пушками, и благодаря паровым турбинам развивали в надводном положении скорость 23,5 узла (43,5 к/ч).

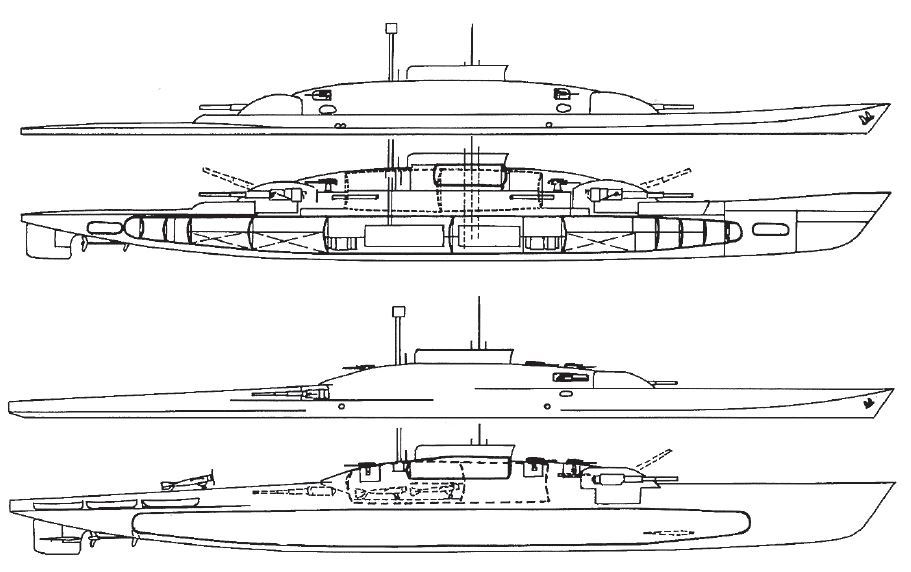

Адмиралы решили переоборудовать четыре недостроенные лодки типа «К» (К18—21) в мониторы, вооружённые двумя длинноствольными пушками калибра 190-мм с дальностью стрельбы 7,3 км. А ещё добавить гидросамолёт для корректировки огня.

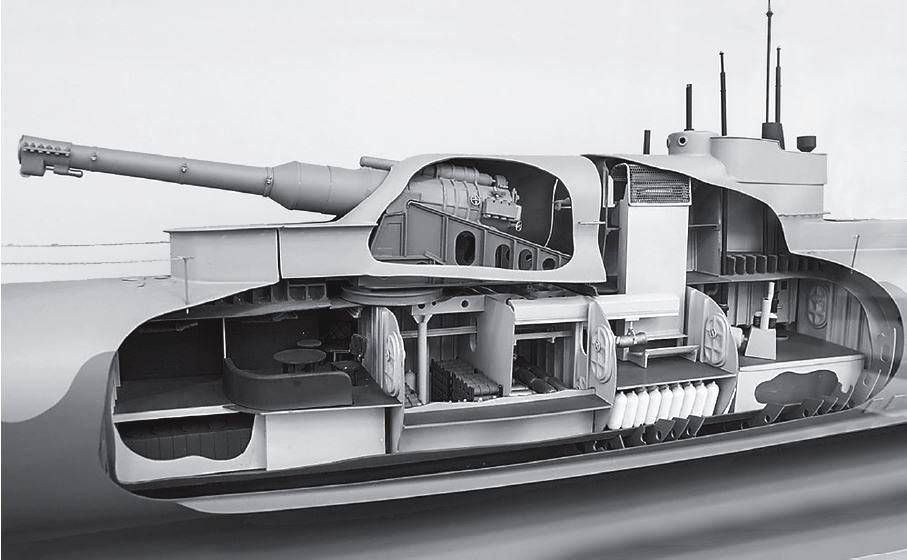

Но две большие пушки и поплавковый гидроплан не помещались на субмарине длиной 103 м. Поэтому ограничились одним 305-мм орудием весом 60 тонн, заодно уменьшив длину лодок на 12 м за счет отказа от паровых турбин.

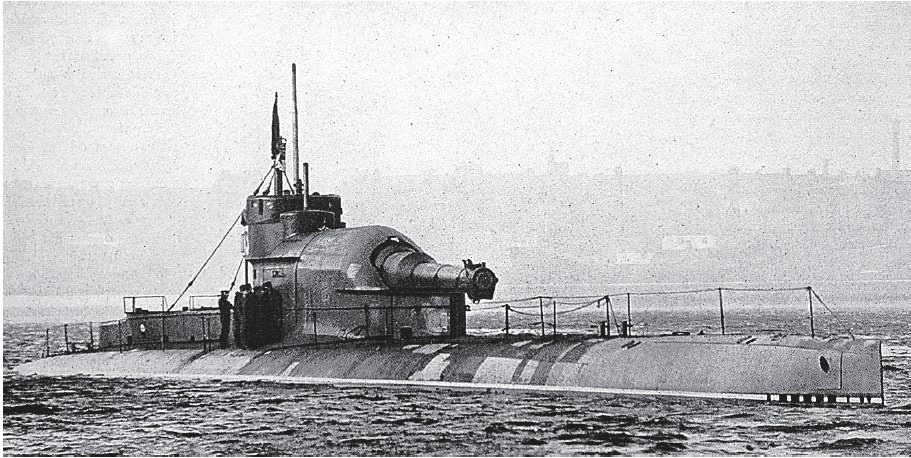

Подводный монитор типа «М»

Получились субмарины длиной более 90 м и диаметром 7,32 м. На каждой — герметичная палубная установка с 12-дм пушкой. Для самообороны оставили по четыре 457-мм ТА (с запасными торпедами).

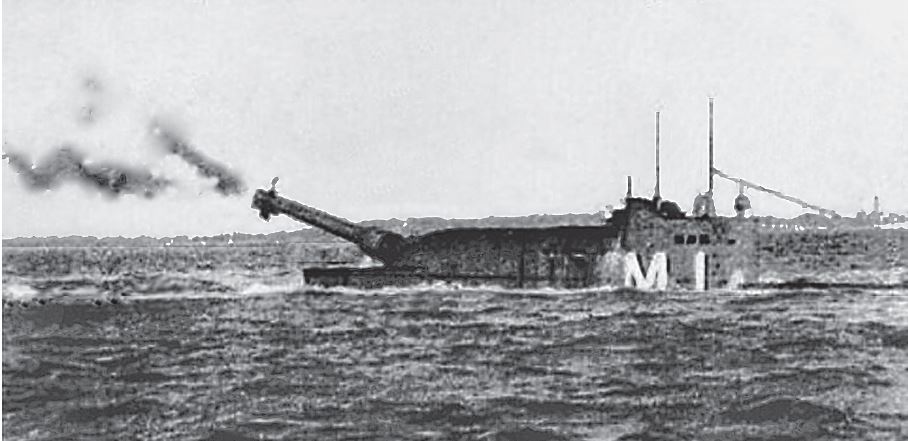

Из подводного положения субмарины могли прицельно стрелять 850-фнт (386 кг) снарядами почти на милю (1,6 км). Прицеливание и стрельба были «грубыми», зато очень простыми. Монитор наводил орудие на цель через перископ, затем всплывал, обнажая примерно 6 футов (183 см) ствола. Используя перископ, командир целился с помощью мушки на срезе ствола (как будто из винтовки), затем командовал «огонь».

После выстрела субмарина немедленно уходила в глубину.

Вся операция занимала 30 секунд. Погреб вмещал 50 снарядов, но для перезарядки орудия надо было всплыть!

Судьба этих кораблей оказалась грустной. Стрелять по немцам им не пришлось. Пока их строили и испытывали, война кончилась. М-1 в 1925 г. был случайно протаранен шведским сухогрузом, и он затонул со всем экипажем. После этого с М-2 и М-3 сняли башни, а недостроенный М-4 сдали на слом.

Выстрел из 12-дюймовки М-1

М-3 стал большим минным заградителем (100 мин на платформе внутри кормовой части). М-2 получил водонепроницаемый ангар, кран и складной гидросамолет и с 1927 по 1932 гг. изучал применение самолётов. В 1932 г. он затонул со всем экипажем во время учений.

Установка 305-мм орудия на М-1

Проект компании «Норман» (1921)

Известная судостроительная компания «Норман» (Normand) 1 августа 1921 г. представила в Национальное управление оборонных исследований проект подводного монитора надводным водоизмещением 5000 т.

Название проекта — «sous-marin de bombardement» («подводная лодка для бомбардировки; подразумевался обстрел береговых целей).

Вверху: подводный монитор с 305-мм орудиями;

внизу: подводный монитор с 240-мм орудиями и гидросамолётами

Вооружение монитора: шесть 305-мм орудий в двух трёхорудийных башнях, или же шесть 240-мм орудий и 4 гидросамолёта.

Проект был рассмотрен, признан вполне реальным, но неприемлемым для флота по целому ряду причин (высокая стоимость, слишком узкий диапазон применения и др.).

Монстры Базилевского

15 марта 1935 г. инженер Сергей Базилевский (1900–2001) представил начальнику Военно-морской академии РККА флагману 2 ранга П. Г. Стасевичу (1895–1938) проекты трёх огромных полуподводных кораблей. А именно: авианосца, линейного корабля и крейсера. Хотя сам изобретатель называл их подводными лодками, они фактически являлись полуподводными, так как главным их вооружением были беоткатные артиллерийские орудия и гидросамолёты, применение которых возможно только на поверхности моря.

Базилевский планировал установить на эти корабли паровые турбины мощностью 70 тысяч л. с. Но таких турбин в довоенном СССР не мог построить ни один завод. Для линкоров типа «Советский Союз» и сверхтяжёлых крейсеров типа «Кронштадт» турбины заказали швейцарской фирме «Boveri».

Кратко рассмотрим подвдный линкор.

Подводный линкор

Длина 185 м, ширина 13,5 м, осадка 5,5 м. Водоизмещение 6900/9315 т Броня — 75 мм. Cкорость — 24/9 узлов. Авиагруппа: 3 гидроплана-разведчика.

Артиллерия: 3 динамо-реактивные пушки Курчевского калибра 305 мм L/40 (боезапас 300 выстрелов)

и 2 спаренные 100-мм зенитные установки (боезапас 1000 выстрелов).

Длина 305-мм орудия 12 м (ствол 8,72 м, сопло 3,28 м). Длина снаряда 48 см, вес 250 кг. Боекомплект — 60 снарядов на все орудия. Дальность прицельной стрельбы 74 кабельтовых (13,7 км).

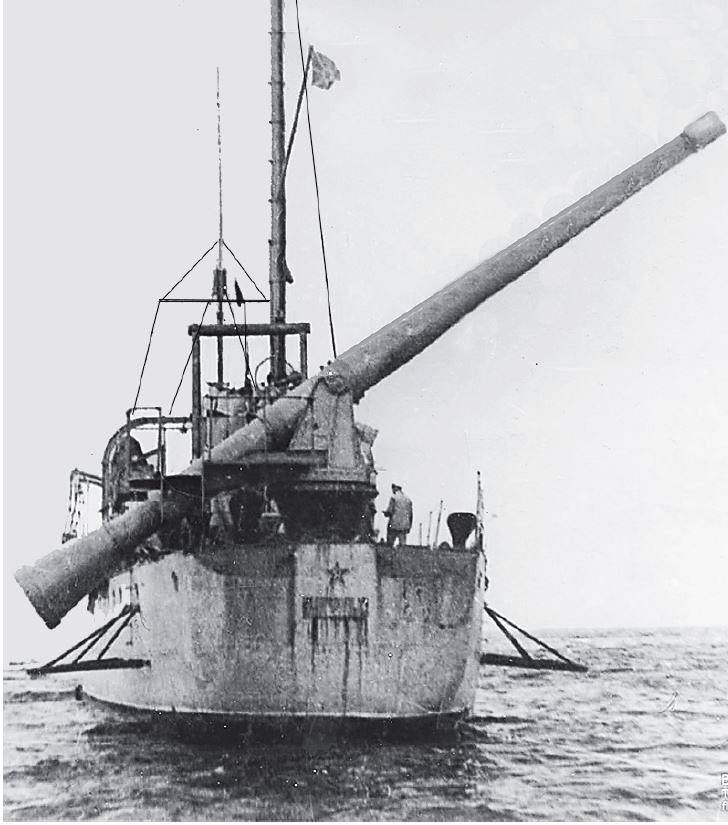

305-мм ДРП на эсминце «Карл Маркс» (1940). Представьте две двухорудийные башни с такими орудиями на верхней палубе подводного линкора (9,135 т под водой), которая не шире, чем у эсминца! Я представить не смог, а схемы этого чудовища не опубликованы.

Для обеспечения стрельбы на линкор служит дальномер-перископ с базой 4,5 м и вертикальным ходом 5,5 м.

Вместе с командирским перископом с ходом 7,8 м и двумя зенитными перископам (основным и резервным, с ходом 7,5 и 6,5 м) это обеспечивало занятие позиции и подготовку исходных данных для стрельбы ещё до всплытия линкора.

В 1940 г. на старом эсминце «Карл Маркс» (длина 107 м, ширина 9,5 м) испытали одинарную 305-мм установку. По результатам испытания идею признали неудачной, пушку с корабля демонтировали, проект закрыли. Ну, а самого изобретателя казнили ещё 26 ноября 1937 г.

Недостатки ДРП: начальная скорость снарядов почти в два раза меньше, чем у обычных пушек. Проблемы с точностью, низкая скорострельность. При стрельбе требовалось держать сопло за бортом, что существенно ограничивало углы стрельбы. Имело смысл стрелять из ДРП только по крупным береговым целям или по площадям.

В общем, все три проекта Базилевского следует отнести к категории технических курьёзов. Но ведь он проектировал всерьёз, и обсуждали его тоже серьёзно.

Проекты отклонили не потому, что сочли их фантастическими, а на том основании, что «наша промышленность такое не потянет!» Интересное было время — тридцатые годы ХХ века!