Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 20

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6975

Содержание материала

Часть II

ПОЛУПОГРУЖНЫЕ КОРАБЛИ

Глава 6

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ КОРАБЛИ

ПЛАВУЧАЯ БАТАРЕЯ СТИВЕНСОВ (1842–1874)

В 1841 г. США были на грани войны с Великобританией из-за споров о границе с Канадой. Американцы помнили о британском вторжении с моря во время Англо-американской войны 1812 года, и, чтобы избежать его повторения, президент Джон Тайлер (John Tyler) и министр флота Абель П. Апшер (Abel P. Upshur) призвали Конгресс значительно увеличить американский флот. Депутаты ассигновали на эту цель 8,5 млн долларов.

Одним из следствий решения о финансировании стало появление интересного проекта. Братья Роберт Л. Стивенс (Robert Livingston Stevens; 1787–1856)) и Эдвин А. Стивенс (Edwyn Augustus Stevens; 1795–1868), сыновья полковника Джона Стивенса (1749–1838) из города Хобокен (у него было 13 детей), 13 августа 1841 г. подали в морское министерство эскизный проект «непробиваемого военного парохода» (impenetrable war steamer). В заявке было сказано, что корпус корабля будет железным и покрыт бронёй из кованых железных плит, с гребными винтами вместо колёс, а его паровые котлы и машины расположены ниже ватерлинии.

Обсудив соответствующее ходатайство министра флота, Конгресс принял, а президент Тайлер подписал «Закон о батарее Стивенса» (Stephens Battery Act), разрешающий финансировать строительство корабля. В январе 1842 г. Совет комиссионеров (посредников) флота одобрил «проект Роберта Стивенса» (Эдвина не упомянули). А 14 апреля 1842 г. Конгресс разрешил министру Апшеру заключить контракт с ним на сумму 250 тысяч долларов для создания верфи в Хобокене, которая построит «железный противоснарядный пароход (iron cannon-proof steamer) по плану Роберта Стивенса».

Р. Стивенс весьма оптимистично считал, что стоимость постройки корабля не превысит 300 тысяч долларов. Моряков и конгрессменов такая цена вполне устраивала. Параллельно с проектом Стивенса они рассмотрели проект генерала Эдмунда Гейнса, который предложил построить буксируемую деревянную плавучую батарею за 900 тысяч долларов.

После внимательного изучения проекта корабельными инженерами министр А. Апшер 10 февраля 1843 г. подписал контракт. По его условиям Р. Стивенс обязался построить за два года железный корабль с паровыми машинами, покрытый бронёй и вооружённый тяжелыми орудиями.

Роберт Стивенс

Общую стоимость проекта специалисты флота оценили в 600 тысяч долларов. При этом они взяли за основу стоимость двух деревянных паровых фрегатов типа «Mississippi» по 3220 тонн. Но так как проект был новаторским и не имел аналогов, никто не знал ни какьего строить, ни сколько он стоит на самом деле!

Государственное казначейство немедленно выдало Р. Стивенсу 250 тысяч долларов. А в контракте было условие: завершение проекта в течение двух лет зависит от своевременных выплат по балансу. В дальнейшем именно этот пункт стал как для флота, так и для Стивенсов главным источником проблем.

Проект 1844 г.

Получив первый транш, братья доработали проект. Согласно ему, длина корабля составила 76,2 м (250 футов), ширина 12,2 м (40 футов), высота от киля до палубы 8,5 м (28 футов), водоизмещение около 1500 тонн.

В движение его должны были приводить 4 одноцилиндровые машины, развивающие мощность «наполовину больше, чем у фрегата „Миссисипи“», то есть около 450 л. с. каждая. Котлы и машины располагались ниже ватерлинии.

Чтобы читатели оценили революционность проекта, отмечу, что он появился за 15 лет до спуска на воду (24 ноября 1859 г.) первого океанского броненосца «Gloire» (5630 т) во Франции, и за 16 лет до спуска (29 декабря 1860 г.) первого океанского броненосца «Warrior» (9137 т) в Великобритании*.

* Броненосец «Gloire» был длиннее на 1,7 м, шире на 4,8 м, тяжелее на 4130 т.

Это еще не всё. Корпус французского 36-пушечного «Глуар» (что означает «Слава») был деревянный, к которому прикрепили пластины железной брони. С 1860 по 1876 гг. французы спустили на воду ещё 22 броненосца с деревянными корпусами. Все они имели один гребной винт и не ходили быстрее 13 узлов (24 км/ч).

А проект двухвинтовой батареи Стивенса с машинами общей мощностью 1800 л. с. обещал скорость 18 узлов (33,3 км/ч) — почти фантастическую в 40-е годы XIX века.

Братья Стивенсы также предусмотрели искусственную вентиляцию и форсирование тяги путем нагнетания воздуха в герметичные котельные отсеки. В то время об этом ещё никто не думал!

По проекту, в средней части корпуса находился прямоугольный, открытый сверху железный каземат, в котором с каждого борта прорезаны 8 орудийных портов (амбразур) для гладкоствольных дульнозарядных бомбических пушек (колумбиад) калибра 10 и 8 дюймов (254 мм и 203 мм).

Стены каземата наклонены кверху от палубы и покрыты в несколько слоёв железными плитами общей толщиной 4,5 дм (114 мм). Между стенами каземата и бронёй устроена «подушка» из древесины белой акации толщиной 14 дм (356 мм). В сумме — 470 мм, вполне достаточно, чтобы выдержать попадания 64-фнт (29-кг) снарядов, самых крупных орудий флота США того времени. Этот факт доказала стрельба из 64-фунтовой пушки в участок брони почти в упор.

Сочетание скорости, хорошей маневренности и сильной броневой защиты делало батарею Стивенсов почти неуязвимой.

Однако, когда пришло время начать строительство «батареи», очень скоро Стивенсы поняли, что недооценили абсолютно все аспекты своего проекта — от его стоимости до условий и сроков строительства.

Принципиальных ошибок в нём не было, но он находился на пределе возможностей техники и промышленности того времени. Так, размеры батареи делали трудным мероприятием спуск её на воду с наклонного стапеля, поэтому Стивенсы выкопали в своих владениях в Хобокене, недалеко от реки Гудзон, большой котлован (который громко назвали «сухим доком») и построили в нём специальную платформу для монтажа корпуса с креплениями для него и с несколькими ярусами мостков для рабочих.

Они планировали в конце работ прорыть канал к реке и по нему вывести свою батарею.

Проект 1844 года

Эту проблему удалось решить без особых затруднений. Хуже было другое. США в 1840-е годы оставались аграрной страной.

Заводы страны не производили нужного количества железа требуемого качества. Фактически, с 1845 по 1850 гг. братья строили не батарею, а мастерские и заказывали разным фирмам промышленное оборудование и комплектующие изделия.

Кроме того, возникла угроза проекту с неожиданной стороны. В 1841 г. Джон Эриксон (будущий создатель знаменитого «Монитора») спроектировал, изготовил и в 1842 г. испытал огромную 12-дм (305-мм) пушку-колумбиаду «Орегон»*.

* Колумбиада (Columbiad) — крупнокалиберное гладкоствольное орудие, изобретенное в 1811 г. Оно стреляло тяжёлыми снарядами по высокой или низкой траектории литыми ядрами и бомбами. Применялось только в США.

Дальность выстрела «Орегона» достигла 5 американских миль (8 км). Её снаряд массой 56,75 кг (125 фунтов) вылетал с высокой начальной скоростью и мог пробить 4,5-дм броню каземата и бортов батареи Стивенса начиная с дистанции в 2 мили (3,2 км). И хотя ни в одной другой стране таких пушек не было, Стивенсы поняли, что надо изменить систему бронирования их батареи, чтобы она действительно была «непробиваемой».

А кроме того, в марте 1845 г. Роберт Стивенс серьёзно заболел и следующие два года лечился в Европе. Его отсутствие и необходимость разработки нового проекта привели к тому, что около трех лет кораблём никто занимался.

В 1851 г. новый секретарь Департамента флота Джордж Бэнкрофт (George Bancroft) приказал остановить все работы, связанные с батареей Стивенса, а коммодор Чарльз В. Скиннер (Charles W. Skinner), начальник отдела кораблестроения и ремонта министерства заявил, что сдаст недостроенный корабль на слом и продаст заготовленные для него материалы, так как Стивенсы не предоставили его проект для изучения корабельными инженерами.

10-дм колумбиада, изготовленная в 1840 г.

Разбирательство в Конгрессе в 1852 г. прояснило ситуацию.

Оказалось, что Стивенсы представили вместе с контрактом только эскизный проект, а флот требовал рабочих чертежей. Современные историки сомневаются в том, что такие чертежи вообще когда-либо существовали!

Проект 1854 г.

Тем не менее, братьям удалось добиться от Конгресса отмены решения Бэнкрофта и Скиннера. Ещё бы! Ведь они были, во-первых, прямыми потомками первопоселенцев, с которых начинались будущие Соединенные Штаты. Во-вторых, были очень богаты. Элита Америки!

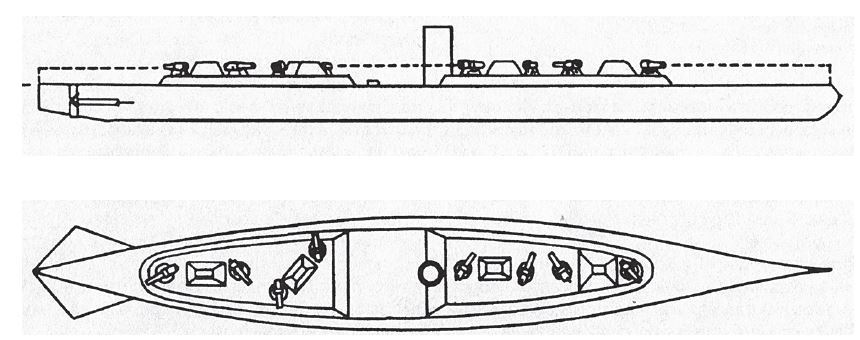

В январе 1854 г. Стивенсы представили новый проект.

В нём они значительно увеличили размеры и возможности корабля. Теперь он при водоизмещении 4685 тонн имел длину 128 м (420 футов, ширину 16,2 м (53 фута), осадку 6,4 м (21 фут).

Корпус получил фальшборты, чтобы улучшить мореходность при движении корабля в открытом море.

Для уменьшения силуэта перед боем надо опустить фальшборты вдоль бортов и набрать воды в балластные цистерны, и тогда корпус погрузится до планшира*.

* Планшир — деревянный брус по краям верхней палубы с гнёздами для стоек леерного ограждения.

Проект 1854 г. (8 орудий)

Большое внимание Стивенсы уделили усилению бронирования. Пытаясь создать корабль, неуязвимый даже для колумбиады Эриксона, они увеличили толщину брони до 6,75 дм(171,4 мм). Броня опиралась на мощную подкладку из тиковой древесины, смягчающую удары снарядов, не давая им сбить броневые плиты с креплений.

Броневой пояс начинался на один фут (30,48 см) ниже ватерлинии и шёл до верхней палубы, закрывая весь борт корабля от носа до кормы. Испытания показали, что 125-фунтовые снаряды «Орегона» не пробивают его.

Артиллерия состояла из 8-и дульнозарядных орудий. В носовой и кормовой частях палубы — два 10-дм (254-мм) нарезных орудия, установленных на шкворнях. Между ними — шесть 15-дм (381-мм) гладкоствольных пушек, стреляющих 425-фнт (193 кг) снарядами.

Такое расположение артиллерии для того времени было рациональным: сами по себе орудия не очень большие и к тому же весьма прочные. Вероятность прямого попадания в орудие ядром или бомбой невелика, а картечь и осколки лишь поцарапают мощные стволы и лафеты.

Расчёты же орудий (за исключением наводчиков, по одному на каждое орудие) находятся в бронированных казематах, частично выступающих из палубы. Артиллеристы будут заряжать орудия через люки в этих казематах. Дула орудий направят в люки, в специальные цилиндры, куда подаются снаряды, а досылатели с паровыми приводами втолкнут снаряды в стволы. Эта схема обещала существенно повысить скорострельность.

Вода автоматически впрыскивается в каждое орудие после выстрела, чтобы охлаждать стволы и предохранять их от повреждений при длительной стрельбе.

Корабль получит 8 паровых машин по 1075 л. с., общей мощностью 8600 лошадиных сил и два гребных винта. Пар в машины будут подавать 10 цилиндрических огнетрубных котлов.

Скорость корабля будет 18 узлов (33,3 км/ч), что для того времени было бы великолепно.

Однако котельные топки будут потреблять много угля, поэтому 1000 тонн в угольных отсеках не позволят кораблю уходить далеко от берега.

Вентиляторы с паровыми приводами будут удалять горячий воздух и угарный газ из котельных отделений.

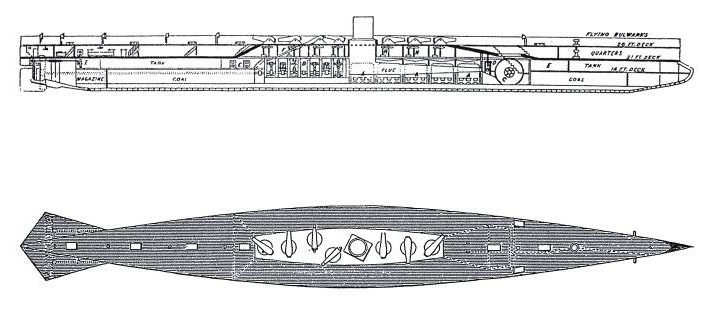

Проект 1854 г. Разрез

Понятно, что теперь не могло быть и речи о завершении строительства «за два года», как предусматривал контракт. А расходы уже превысили расчётные. Пытаясь заручиться дополнительными средствами, Стивенсы снова обратились к правительству, которое пошло им навстречу, но с двумя условиями.

Первое. Флот назначит инспектора, который будет контролировать ход работ по реализации проекта.

Второе. Средства предоставляются под залог имущества Стивенсов, то есть их промышленного комплекса в Хобокене. В случае невыполнения контракта, правительство оставляет за собой право продать на аукционе и верфь с мастерскими, и родовое поместье Стивенсов. Впрочем, эти правом власти так и не воспользовались.

В период с января 1854 по сентябрь 1855 гг. братья Стивенсы добились значительного прогресса в строительстве корабля, но затем работы снова замедлились. А в апреле 1856 г. умер Роберт Стивенс, главный «двигатель» проекта. Работы полностью прекратились и возобновились только в 1859 г.

Корпус батареи уже был более или менее построен, но изготовление котлов, паровых машин и других механизмов только началось, а к бронированию корпуса ещё не приступали. Выделенные флотом средства давно кончились, Стивенсы вкладывали в проект свои деньги, которых тоже хватило ненадолго.

Проект 1861 г.

К 1861 г. на «Stevens Battery» было потрачено 728,435 долларов, а он по-прежнему стоял в котловане. Даже оптимисты понимали, что надо вложить как минимум ещё столько же! Эдвин и его младший брат Джон К. Стивенс (John C. Stevens) предлагали завершить строительство судна; однако флот утратил интерес к нему.

Эдвин Стивенс

Начало Гражданской войны вновь привлекло внимание к огромному железному корпусу, почти 6 лет стоящему в котловане. Мятежники-южане спешно строили свои импровизированные броненосцы, федералам нужен был адекватный ответ.

Естественно, что вспомнили про проект Стивенсов. В декабре 1861 г. флот назначил комиссию для инспекции состояния корабля и оценки перспектив его достройки. В комиссию вошли: от флота — кэптен Сайлас Стрингхем, лейтенанты Уильям Инман и Томас Доркин, корабельный инженер Альбан Стимерс, а также Джозеф Генри (профессор из Смитсоновского университета, консультант флота по научным вопросам).

Эдвин Стивенс, узнав о возрождении интереса к проекту, воспользовался случаем, чтобы «подновить» его. Комиссия отметила, что представленные им чертежи батареи «несколько отличаются» от проекта 1854 г.

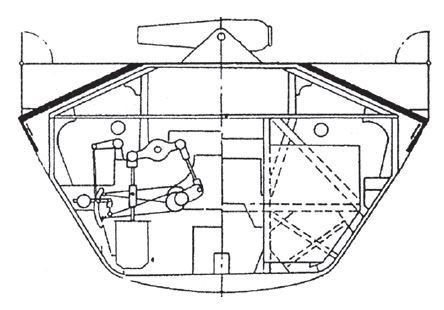

Корпус батареи теперь имел сигарообразную форму, с очень острым носом и кормой. Длина его возросла до 130 м (за счёт добавления таранного выступа), ширина до 16,5 м. Корабль низкобортный, большая часть его корпуса должна оставаться под водой. При этом, как и в предыдущих проектах в носу и корме предусмотрены балластные цистерны на 1100 тонн воды. Перед боем их надо заполнить, чтобы уменьшить высоту надводного борта. Для улучшения мореходности на переходах имеется откидной фальшборт.

Бронирование батареи приобрело необычную форму в виде выпуклого черепашьего панциря. Сходство с черепахой усиливалось тем, что выше ватерлинии броневые плиты сильно наклонены внутрь, а ниже ватерлинии наружу, соединяясь под углом.

Это должно было повысить сопротивляемость брони: 171 мм (6,75 дм) выше ватерлинии и 63 мм (2,5 дм) ниже ватерлинии.

Однако схема бронирования имела серьёзный недостаток: внутренний угол между верхними и нижними броневыми плитами остался пустым.

Артиллерию Эдвин сократил на два 15-дм и одно 10-дм орудие. Станки орудий полностью механизированы, наводятся по горизонтали и вертикали при помощи паровых цилиндров, а отдачу поглощают мощные каучуковые амортизаторы.

Силовая установка осталась прежней, но при этом Э. Стивенс непонятно на каком основании увеличил проектную скорость до 20 узлов.

В целом, проект был столь же «революционным», как и вариант 1854 г. Но впечатление на комиссию он произвел в основном отрицательное.

Расчеты Стивенса сочли чересчур оптимистичными. Моряки сомневались, что корабль указанного им водоизмещения сможет нести тяжёлую броню и орудия. Кроме того, инженеры обратили внимание на то, что если снаряд попадёт в пустой угол между верхними и нижними плитами брони, он не только легко деформирует лишенные опоры плиты, но и сорвёт часть верхнего пояса.

Проект 1854г.

А главной проблемой по-прежнему была очень низкая степень готовности «батареи». В относительно собранном виде имелись только набор (каркас), наружная обшивка и горизонтальные палубы. Продольные и поперечные переборки, а также броня отсутствовали. Машины были установлены, но валы и винты ещё предстояло изготовить, работы с котлами ещё не начинались.

К этому времени в огромный пустой корпус корабля было уже вложено около 800 тысяч долларов государственных средств, и 228,435 долларов из личных средств Стивенсов.

В том же году Эдвин Стивенс и его брат Джон К. Стивенс предложили сами оплатить достройку корабля, если флот согласится оплатить корабль после завершения, но совет комиссионеров отклонил это предложение. Было неясно, когда корабль будет завершён. В 1862 г. Э. Стивенс подсчитал, что потребуется еще 730 тысяч долларов только для того, чтобы завершить строительство корабля, достаточное для его вывода на воду.

В итоге вся комиссия (кроме профессора Генри) высказалась против достройки корабля. Главной причиной назвали большую осадку, не позволявшую использовать его против мелководных портов мятежных штатов. Кроме того, по самым оптимистичным оценкам, на достройку корабля требовались ещё 2–3 года.

А более простые и компактные мониторы Эриксона верфи строили за год.

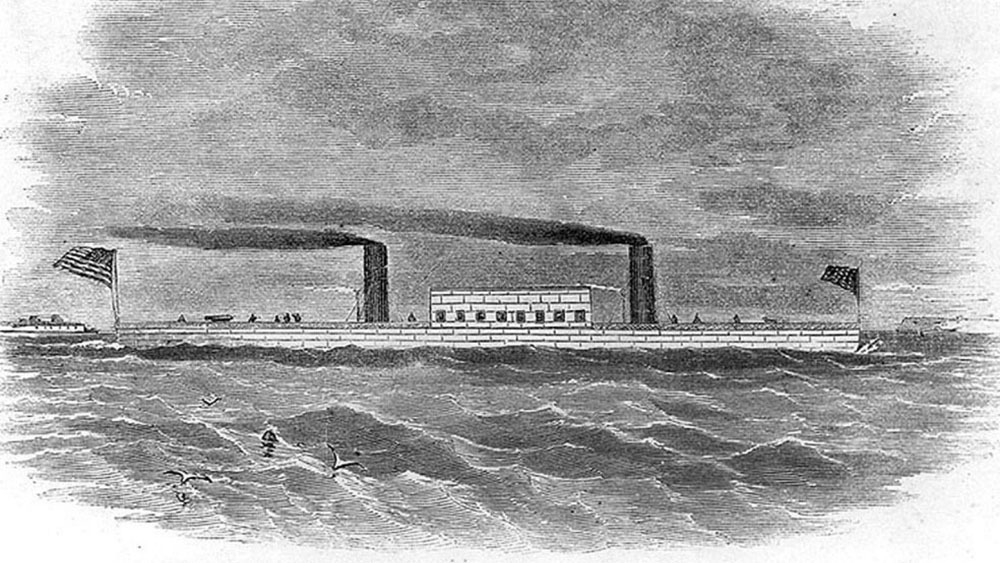

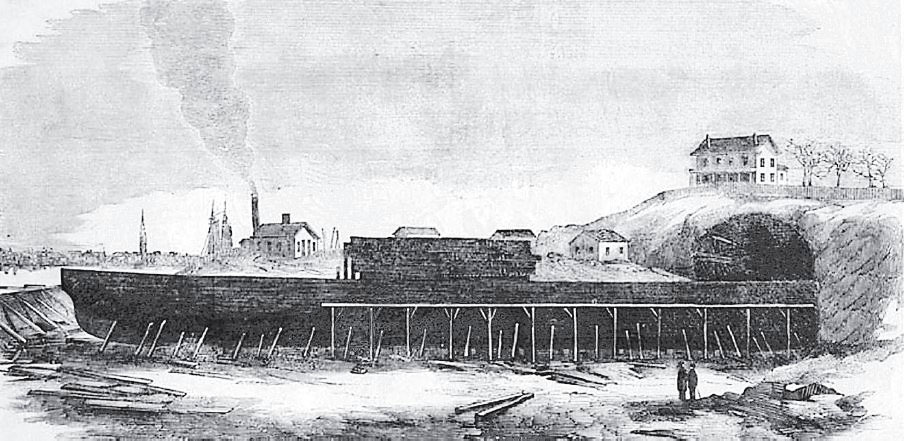

«Батарея» в котловане (конец 50-х гг.)