Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 28

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6967

Содержание материала

Миноноска Гочкиса (1880)

Американский инженер Бенджамин Беркли Гочкис (Benjamin Berkeley Hotchkiss; 1826–1885) с 1867 г. и до смерти жил во Франции.

Второе имя Гочкиса дореволюционные российские авторы приняли за фамилию его «соавтора». Поэтому писали «проект Беркли и Гочкиса».

Б. Б. Гочкис сделал много изобретений в области артиллерии и стрелкового оружия, а также порохов и взрывчатки. Наибольшую известность ему принесли одноствольная и пятиствольная пушки для армии и флота, выпускавшиеся в 4-х вариантах калибра: 37, 40, 47, 57 мм. А основанная им компания «Hotchkiss et Cie» в ХХ веке произвела десятки тысяч ручных, станковых и крупнокалиберных пулемётов для многих стран мира.

В 1880 г. (не в 1883-м, как утверждают некоторые авторы) Б. Б. Гочкис опубликовал в Париже проект погружной миноноски. Её длина 9,45 м (31 фут), ширина 1,83 м (6 футов), водоизмещение 19 тонн.

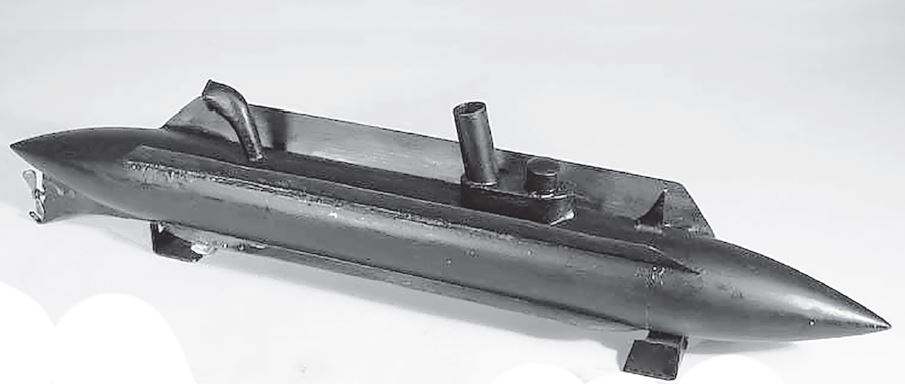

На макете поплавок имеется только с левого борта

В патентной заявке изобретатель указал: Изобретение состоит в обеспечении миноноски поплавками и средствами погружения и подъёма, с помощью которых она может плавать на воде или же преимущественно погруженной в неё. Кроме того, изобретение включает в себя новые средства подъёма и погружения лодки, а также поплавки новой конструкции. (Патент № 278,708)

Суть такова: вдоль каждого борта находится длинный жестяной поплавок, внутри заполненный пробкой. Миноноска тяжелее воды, которую вытесняет, поэтому, если предоставить её самой себе, она опустится на дно. Но поплавки удерживают её на поверхности воды.

Если же поднять их вверх поворотом специальных рычагов, миноноска погрузится в воду на 3 фута (91 см). На поверхности воды останутся только смотровая башенка рулевого, дымовая и вентиляционная трубы.

Поплавки, которые внутри разделены на части и заполнены пробкой, защищают миноноску от огня с корабля, так что потопить её достаточно трудно. Её приводит в движение паровая машина, а в носовой части расположен торпедный аппарат.

Несмотря на простоту и остроумие замысла, проект реализован не был. Остались патент и макет.

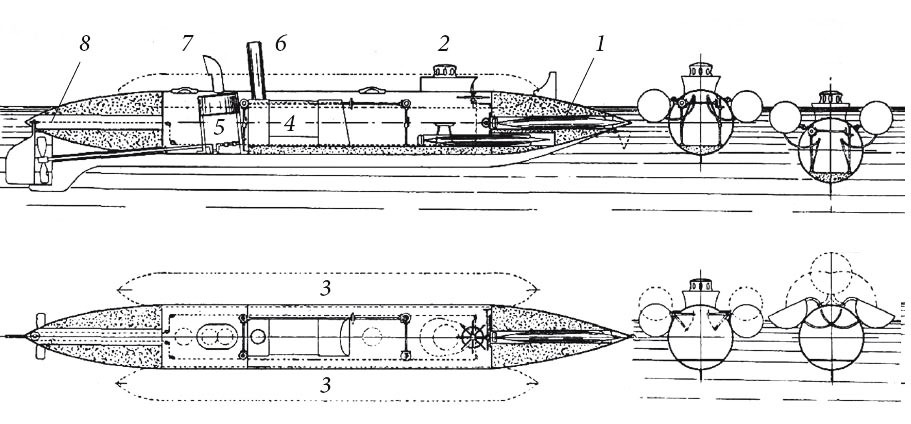

Схема устройства миноноски Гочкиса

1 — торпедный аппарат, под ним — запасная торпеда; 2 — башенка рулевого; 3 — поплавки; 4 — паровой котел; 5 — паровая машина; 6 — дымовая труба; 7 — вентиляционная труба; 8 — рулевая тяга. Пунктиром показан поднятый поплавок

«Ныряльщики» Холланда (1888/1897)

Ирландец Джон Холланд (John Holland; 1841–1914) в 1873 г. переехал на постоянное жительство в США. Здесь он к 1887 г. спроектировал 5 маленьких подводных лодок (в 1875, 1878, 1881, 1983, 1885 гг.), три из которых ему удалось построить на деньги организации «фениев» — ирландских революционеров. Они мечтали, что субмарины Холланда будут преследовать в море и топить броненосцы и крейсера угнетателей-англичан.

Естественно, скорлупки, построенные их земляком, абсолютно не годились на такую роль. Деньги были потрачены впустую.

Холланд устроился чертежником в фирму по производству землечерпалок. Но в свободное время работал над новым проектом, который в 1887 г. подал на конкурс, объявленный Департаментом флота США. Этот проект под девизом «Plunger» (Ныряльщик) занял первое место!

Флот хотел получить проект торпедной подводной лодки, пригодный для серийного строительства. Но моряки не учли, что ещё не существовали двигатели внутреннего сгорания надлежащей мощности. Все разработки, представленные на конкурс, либо имели электромоторы, работающие от аккумуляторов (соответственно, с небольшим радиусом действия), либо паровые машины, которые делали суда полуподводными.

Холланд планировал оснастить «Plunger» электромоторами, способными обеспечить прохождение 48 миль за 6 часов подводного хода, но в 1887 г. эти цифры являлись нереальными.

Так, электрическая субмарина «Nautilus», построенная в Англии в 1886 г., могла плыть под водой всего лишь 2 часа на 4-х узлах. Построенная в 1888 г. в Испании электрическая лодка «Peral» проходила на поверхности моря за 13 часов менее 40 миль, а под водой 20, хотя имела хорошо обтекаемый корпус.

Кроме того, основным вооружением «Ныряльщика» являлись две пушки, стреляющие в «водобронном» положении.

В верхней части его корпуса, в носу и в корме, Холланд разместил (под углом к линии горизонта) две пневматические пушки Залинского, стреляющие динамитными снарядами*.

* Информация о пневматических пушках Э. Залинского, стрелявших динамитными

снарядами, приведена на странице ... 31 сайта.

Для стрельбы их стволы должны были выступать из воды.

А впереди и позади вентиляционной и дымовой труб стояли бронированные башенные установки двух скорострельных пушек Гочкиса калибра 47 мм.

Трубных торпедных аппаратов для торпед Уайтхеда было только три: два в носу (по бокам форштевня), один в корме. К носовым аппаратам полагались две запасные торпеды.

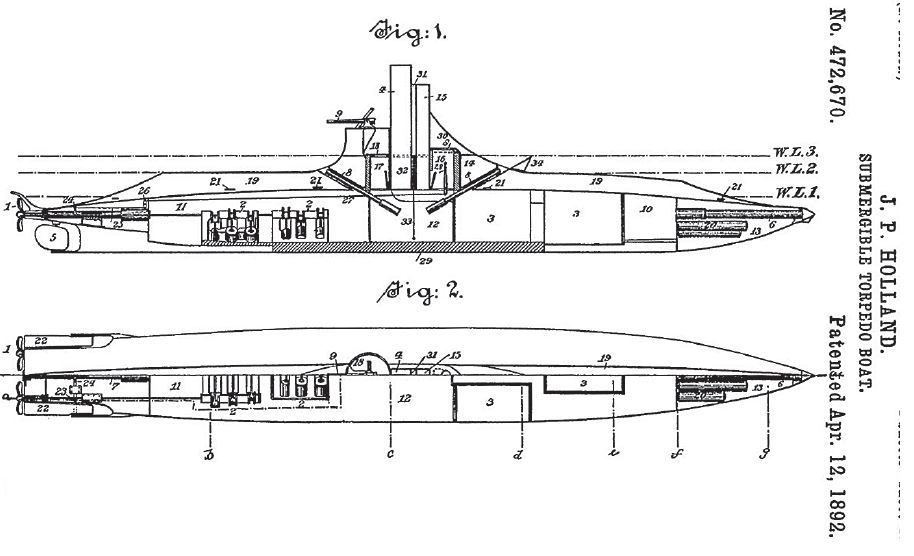

Патент 1892 г., выданный Д. Холланду на проект «Plunger».

На рисунке показаны две пневматические пушки Залинского, установленные внутри корпуса с фиксированным углом возвышения, а также 47-мм скорострельная пушка Гочкиса за дымовой трубой. В техническом проекте появилась и вторая такая пушка перед вентиляционной трубой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДВОДНОГО И ПОДВОДНОГО МИНОНОСЦА «PLUNGER»:

Длина 25,9 м (85 футов), диаметр 3,66 м (12 футов). Надводное водоизмещение 140, подводное — 168 тонн. Рабочая глубина погружения планировалась до 24–25 м (80 футов).

В средней части корпуса сверху находилась небольшая надстройка, наполненная внутри фиброй. Она играла роль поплавка, а также защищала прочный корпус от огня вражеских орудий. В середине надстройки находилась узкая бронированная рубка (броня 102 мм) высотой 1,22 м (4 фута). За ней проходили две трубы — дымовая и вентиляционная.

Две паровые машины типа «компаунд» тройного расширения, мощностью 625 л. с. каждая, работают на два гребных винта. Пар вырабатывают 5 водотрубных котлов системы Мошера, отапливаемые нефтью. Кроме двух главных машин, имеется одна вспомогательная, мощностью 300 л. с. Она предназначена для увеличения скорости на короткое время, а также для замены одной из главных машин в случае аварии.

Для подводного движения служат два электромотора мощностью 100 л. с. каждый, работающие от аккумуляторных батарей.

Батареи можно заряжать при помощи паровых машин, вращающих роторы электромоторов в режиме электрогенераторов.

Проектная скорость полного хода на поверхности 15 узлов, в полуподводном (с выступающей из воды трубой) — 14 узлов.

Расчётная дальность плавания полным ходом 180 миль, экономическим — 1000 миль.

Как видим, изобретатели того времени были большими оптимистами.

И этот проект не был реализован.

Ныряльщик-2» (1893–97)

Весной 1893 г. (3 марта) Департамент флота в третий раз объявил конкурс на лучший проект подводной лодки. Конкурс состоялся в июне, и опять его выиграл Холланд, представивший новый проект субмарины с комбинированной энергетической установкой (паровая машина + электромотор).

Он представлял собой упрощённый вариант предыдущего проекта, хотя размерения мало изменились. Изобретатель отказался от скорострельных орудий, от динамитных пушек Залинского, от кормового торпедного аппарата. Мощность электромоторов сократил до 35 л. с., от пяти паровых котлов оставил один.

Таким образом, артиллерийское полуподводное судно превратилось в торпедное.

Водоизмещение 149/168 т. Размерения 25,98 × 3,51 × 3,4 м. Скорость на поверхности 15, в полуподводном положении 8 узлов (27,8/14,8 км/ч).

Вооружение: два торпедных аппарата калибра 457 мм (18 дм). Экипаж 7 человек.

В поисках средств для строительства корабля Холланд обратился к Элиху Фросту (Elihu В. Frost), молодому адвокату в компании Ч. Морриса, друга Холланда. Он представил ему калькуляцию на 347 тысяч долларов 19 центов (19 центов стоила специальная чертежная линейка).

Фрост, впечатленный победами Холланда на трёх конкурсах подряд и точностью его финансовых расчетов, осенью того же 1893 г. основал вместе с ним акционерную компанию «Holland Torpedo Boat Company».

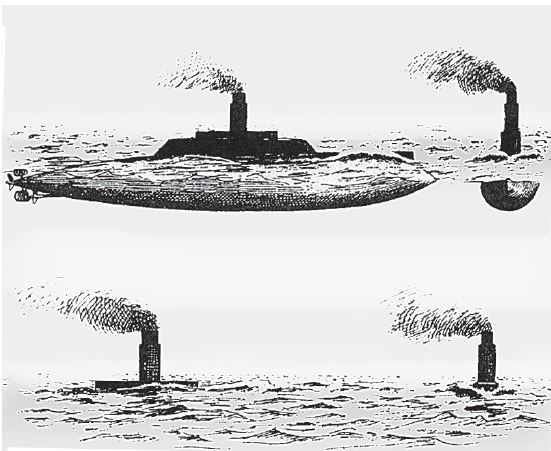

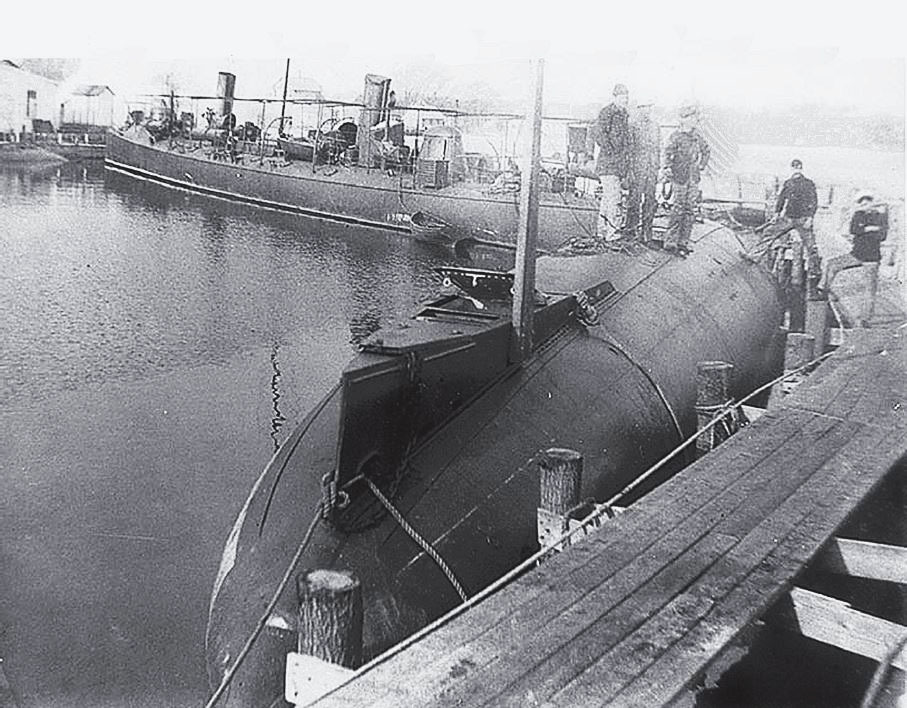

«Плунжер-2» при работе паровой машины. Разве это подводное плавание?

Фрост был талантливым бизнесменом, а кроме того имел связи с влиятельными политиками. Он сумел преодолеть все бюрократические препоны. 13 марта 1895 г. Департамент флота США заключил с компанией Фроста-Холланда контракт стоимостью 200 тысяч долларов на строительство подводной лодки «Plunger-II». Эту лодку Холланд строил на заводе «Columbian Iron Works» в Балтиморе (штат Мериленд), принадлежавшем некоему Уильяму Малстеру (William T. Malster).

«Плунжер-2» в 1901 г. в гавани Нью-Саффолка

Закладка состоялась 23 июня 1896 г., на воду судно сошло 7 августа 1897 г. Но в процессе его достройки и испытаний Холланд пришел к выводу, что паровая силовая установка является неудачным техническим решением. Так, во время испытаний в 1898 г. паровой котёл и машины, работавшие лишь на 2/3 своей мощности, подняли температуру внутри корпуса судна до 58 градусов по Цельсию!

Кроме того, по условиям заказа, субмарина должна была переходить из надводного положения в подводное за минуту. С паровыми котлами и машинами это требование являлось абсолютно невыполнимым.

Поэтому Холланд срочно разработал новый проект лодки с двигателем внутреннего сгорания, который позволял выполнить все, или почти все требования, содержавшиеся в заказе Департамента флота.

В 1899 г. Фрост предложил федеральным чиновникам вернуть уже полученные деньги (94,5 тысячи долларов) и построить другую лодку за счет фирмы (точнее, за счет её инвесторов, то есть Фроста и его компаньона Исаака Райса).

Одновременно Фрост договорился с адмиралами в Вашингтоне, что фирма «Holland Torpedo Boat» за свой счет установит на лодке «Плунжер-2» дизельные моторы вместо паровых машин и доработает конструкцию, чтобы добиться соответствия её характеристик условиям ранее заключенного контракта. В случае успеха, флот купит субмарину.

Для производства соответствующих работ лодка своим ходом отправилась в Ричмонд (штат Вирджиния), на верфь «Triggs Iron Works».

Однако приобрести дизель-моторы нужного качества не удалось, потому что их в то время просто не было. Установили керосиновые моторы. Все эти эксперименты продолжались в течение трёх лет.

Постепенно Фросту и Холланду стало ясно, что в любом случае «Plunger-2» не будет отвечать требованиям флота. Поэтому в апреле 1900 г. они поставили её на прикол в акватории верфи.

В 1917 г., уже после смерти Холланда (он умер в 1914 г.), корабль продали на металлолом.

Водобронный крейсер Дель-Пропосто (1914)

К началу 1914 г. инженер акционерного общества «Ноблесснер» (будущей «Петровской верфи»), итальянец Чезаре Дель-Пропосто разработал проект водобронного крейсера с паровой турбиной.

ТТХ. Водоизмещение 2300/2500 т. Размерения: 91 × 7,8 × 8,4 м (соотношение длины и ширины 1:11,67). Скорость 25/7,5 узлов. Дальность 2500/25 миль.

Главная идея изобретателя была такова: Подводное судно очень уязвимо, когда оно находится на поверхности. Во избежание этого дефекта в нашем судне, мы уменьшили в нём запас плавучести, доводя последний... до 9 % от водоизмещения, и для того, чтобы при этом судно имело хорошие морские качества, мы придали надстройке узкую и удлиненную форму и достаточную высоту [до 2 м].

Теперь все жизненно важные части корабля находятся в прочном корпусе, защищенным не менее чем двумя метрами воды (напомню, что опыты 1902–1903 гг. показали: достаточно 30 сантиметров!).

Глубина погружения крейсера Пропосто, считают современные специалисты, изучив его конструкцию и таблицы нагрузки, не превышала 15 м.

Ход обеспечивают две турбины, главная и «крейсерская», обе по 7 тыс. л. с. Котлы работают на жидком топливе. Дымовые трубы и вентиляционные шахты большого диаметра имеют двойные автоматические затворы. Для удаления случайно попавшей внутрь воды служат мощные циркуляционные насосы.

В подводном положении пар для турбин даёт тепловой аккумулятор, «заряжаемый» во время надводного хода. Он работает на забортной воде, что позволяет отказаться от громоздких опреснителей. По расчёту Дель-Пропосто, даже после 200 миль (370 км) хода под водой остывший аккумулятор можно вернуть в исходное состояние всего за 40 минут работы котлов.

Движителем служит особый «пропеллер» в кормовой части, хотя Дель-Пропосто упоминал о возможном применении обычного гребного винта.

Вооружение — артиллерийское, торпедное, минное.

Артиллерия состоит из шести орудий: двух 6-дюймовых (152-мм L/45) и четырёх 4-дюймовых (102-мм L/60). Такой состав артиллерии позволит водобронному крейсеру вести «на равных» бой с любым германским лёгким крейсером, у которых бортовой залп был шесть 105-мм орудий.

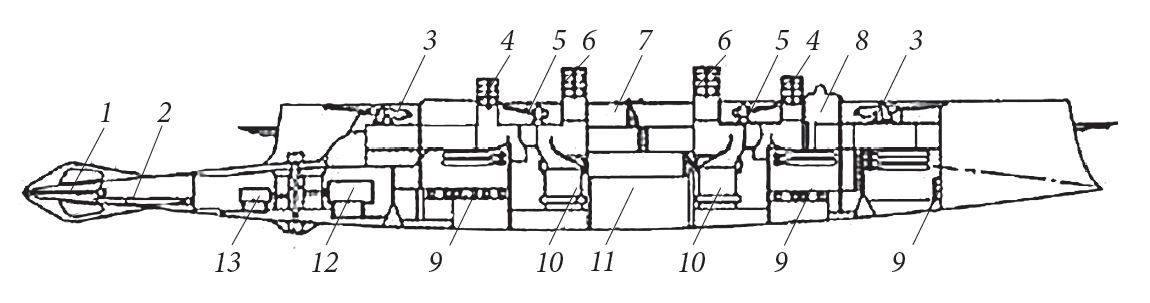

«Водобронный крейсер» Ч. Дель Пропосто

1 — вертикальный руль; 2 — торпедные аппараты в оконечностях; 3 — 152-мм орудие; 4 — вентиляционные трубы; 5 — 102-мм орудие; 6 — дымовые трубы; 7 — жилые помещения; 8 — рубка управления; 9 — траверзные торпедные аппараты; 10 — котлы; 11 — тепловой аккумулятор; 12 — главная турбина; 13 — турбина экономического хода

Пушки размещены в отсеках частично забронированной надстройки на подъёмных станках. Для боевого применения их надо выдвинуть наверх.

В этой же надстройке находятся некоторые посты и офицерские каюты. При погружении крейсера надстройку заполняет вода (как в проектах Джевецкого).

В носовом отсеке прочного корпуса расположены 6 торпедных аппаратов и запасные торпеды к ним, один аппарат находится в корме, а 10 траверзных — в выгородках средней части корпуса.

Минное вооружение — 150 якорных мин заграждения.

Однако... Выступивший на заседании МТК при обсуждении проекта генерал по флоту Алексей Крылов высказал общее мнение: Проект представляется пока только в виде... ряда идей, как бы научной фантазией в духе Жюль Верна, а известно, что в практических делах идея составляет не более 5 %, остальные же 95 % — в деталях её осуществления.

Он отверг идею «пропеллера», раскритиковал многое другое в проекте.

Всё же решили построить действующую модель. В декабре 1916 г. Балтийский завод получил заказ на эту работу, а через месяц Опытовому бассейну поручили провести буксировочные испытания модели водобронного крейсера Дель-Пропосто. Этим всё кончилось.