Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 30

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6983

Содержание материала

ДВУХКОРПУСНЫЕ СУДА

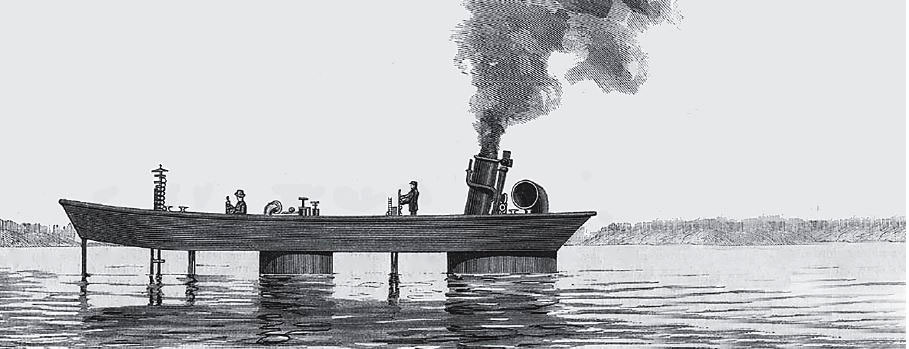

Судно Лаваля (1888)

Карл Густав Патрик де Лаваль (Karl Gustaf Patrik de Laval; 1845–1913) — шведский инженер и изобретатель. Его предки-протестанты (гугеноты), спасаясь от преследований со стороны фанатиков-католиков, переехали из Франции в Швецию ещё в XVII веке.

К.-Г. Лаваль в 1878 г. изобрел центрифугу для разделения на фракции смесей жидкостей разной плотности. Это изобретение он использовал для создания молочного сепаратора. А в 1894 г. Лаваль получил патент на доильный аппарат. Его доилка и сепаратор получили широчайшее распространение во всём мире.

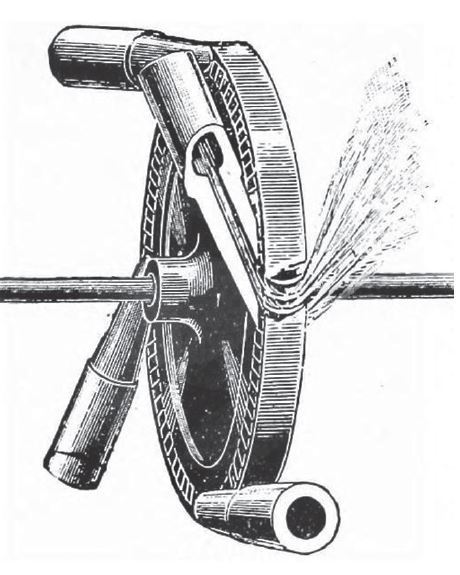

В 1883 г. Лаваль изобрёл сопло для подачи пара в турбину, названное его именем, и использующееся по настоящее время, а в 1889 г. построил первую турбину активного типа.

За свою жизнь Густав де Лаваль запатентовал 93 изобретения (кроме того, в его бумагах найдены описания и рисунки более 200 других изобретений)! Среди них есть и полупогружное морское судно с турбинной силовой установкой и паровым котлом на жидком топливе.

Английский военный журнал «The Illustrated Naval and Military Magazine» (№ 47, с. 352–353) в мае 1888 г. сообщил, что Г. де Лаваль испытал на озере Меларен двухкорпусное полуподводное судно. Автор заметки в журнале отметил, что его построил по проекту Лаваля (и за его счёт) механический завод в Людвигсберге (Ludvigsberg).

Оно состояло из двух железных частей — подводной, длиной немного более 60 футов (18,3 м), шириной 9 футов (2,74 м), и надводной, которая короче подводной примерно на треть (то есть длиной около 13 м). Оба корпуса соединяли две круглые железные трубы высотой 3,35 м: диаметр трубы в корме около 2-х м, в середине — около 1,5 м.

Кроме того, из верхнего корпуса в нижний проведены две тяги. Передняя — к горизонтальным рулям, задняя — к курсовому рулю.

Автор заметки сообщил, что в нижнем корпусе находится «паровая машина мощностью 250 л. с., изготовленная на фабрике Вулфа (Woolf factory)». «Машиной» он назвал турбину Лаваля, которую изобретатель хотел проверить на пригодность для кораблей военного флота.

Также там были размещены две цистерны с нефтью и паровой котёл, отапливаемый нефтью («изготовленный в Германии, небольшой, но высокой производительности»), насосы для подачи топлива и воздуха в топку, воды в котёл (для их привода служила маленькая вспомогательная паровая машина).

А ещё там были две койки для отдыха свободных от вахты членов эипажа.

Управление работой котла, двигателя и механизмов осуществлялось из верхнего корпуса. Он представлял собой обычную металлическую лодку, «не предназначенную для дам», по выражению автора заметки).

Лаваль предлагал свой проект для реализации судоходным компаниям и военным, но тем и другим проект показался слишком «революционным». В самом деле, сразу четыре новшества: два раздельных корпуса, турбина вместо машины тройного расширения, жидкое топливо и подача его насосами!

Турбина Г. де Лаваля

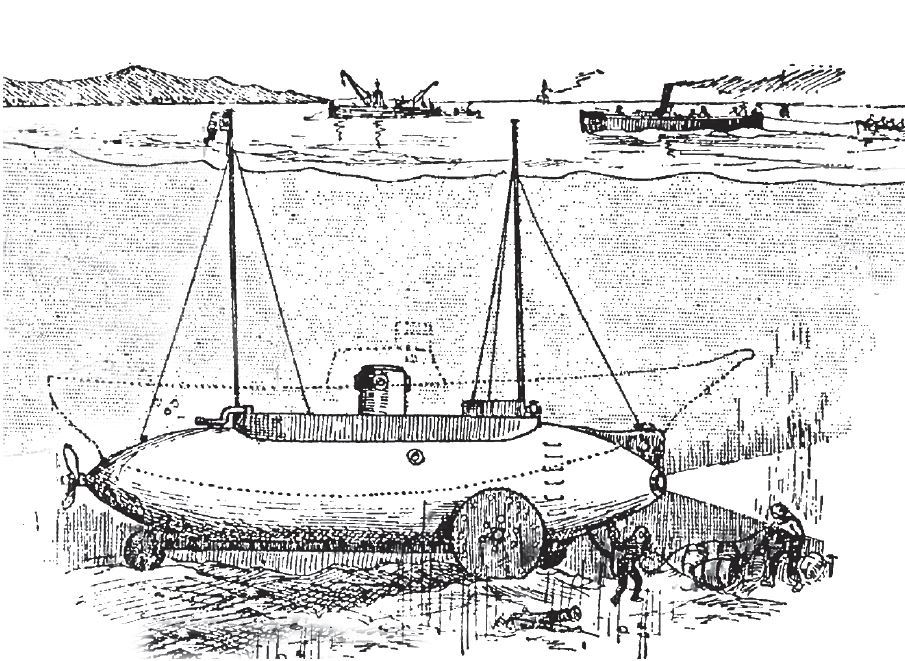

«Аргонавт-2» С. Лейка (1894–1900)

Саймон Лейк (Simon Lake; 1866–1945) в своё был очень популярной персоной. О нём, точнее, о его подводных аппаратах, много писали американские газеты. В русскоязычной литературе (в том числе в моей книге «Подводные адские машины XIX века»), а также на интернет-сайтах много информации на этой счёт. Не вижу смысла повторять пройденное.

Напомню, что в 1894 г. 28-летний Саймон своими руками построил небольшой деревянный аппарат «Argonaut Junior». Он являлся автономной самоходной водолазной станцией (длина 4,27 м, ширина 1,37 м, высота 1,52 м). Аппарат легко передвигался на колёсах по песчаному дну, водолаз свободно выходит через люк на грунт и возвращается обратно.

«Аргонавт-юниор» был рассчитан на глубину погружения до 6 м. За два года работ по подъему грузов с судов, затонувших возле побережья, Лейк окупил расходы на его строительство и прилично заработал.

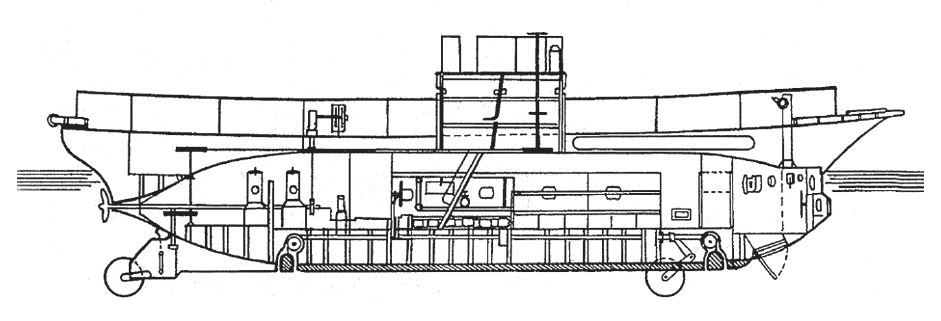

В 1897 г. Лейк построил на верфи «Columbian Iron Works & Dry Dock» в городе Балтимор стальное судно «Argonaut». Его водоизмещение 57 т (подводное 59 т), длина 11 м, диаметр 2,74 м.

Газолиновый мотор в 30 л. с. вращал два боковых чугунных колеса диаметром 2,13 м, позволявших аппарату передвигаться по морскому дну. Третье (заднее) колесо служило для управления. «Аргонавт» мог не только ехать по дну на колёсах, но и плавать на поверхности моря с помощью гребного винта, со скоростью до 5 узлов (9,2 км/ч).

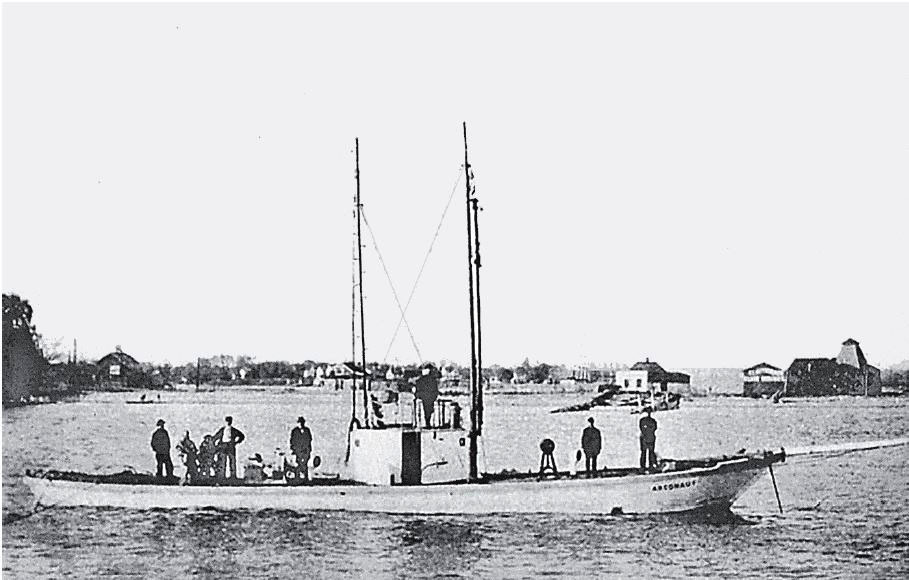

«Аргонавт-2»

Он предназначался для осмотра подводных частей корпусов судов и затонувших кораблей, выполнения всевозможных водолазных работ, а также для сбора устриц, губок или кораллов.

При нахождении на небольших глубинах газообмен осуществлялся через две длинные стальные трубы, соединявшие внутренние помещения с атмосферой (одновременно они служили мачтами для парусов в том случае, если мотор выйдет из строя).

При погружении на большую глубину экипаж использовал для дыхания сжатый воздух. Экипаж состоял из 5–6 человек.

Ориентация под водой производилась через иллюминаторы в носовой части.

Внутри корпуса имелась шлюзовая камера для выхода/входа водолазов. Следовательно, «аппарат» можно было использовать и в диверсионных целях. Связь с водолазами поддерживалась по телефону, а место их работы освещал мощный прожектор (4 тысячи свечей), установленный в носовой части корпуса.

Погружение осуществлялось путем приёма воды в балластные цистерны. Лейк неоднократно оставался под водой до 10 часов подряд. «Аргонавт» проходил по дну 5 американских миль (8 км) и более.

В 1898 г., во время Испано-американской войны, Лейк предложил своё судно флоту США. Он устроил демонстрацию боевых возможностей «Аргонавта»: погрузился на дно рядом с минным заграждением, выставленным в заливе Чесапик напротив форта Монро и оставался там несколько часов. За это время водолазы вполне могли перерезать минрепы всех мин. Но адмиралы остались безразличными к его призывам.

В 1899–1900 гг. Лейк перестроил «Аргонавт». Он разрезал корпус по миделю и вставил среднюю секцию длиной 6,1 м. После этого длина составила 17 м, а диаметр остался прежним.

Вставная секция предназначалась, в основном, для размещения пассажиров, наблюдавших за обитателями моря через бортовые иллюминаторы. Все мы читали в романе Жюля Верна как профессор Аронакс, его слуга Консель и гарпунер Нед Ленд любовались подводным миром сквозь хрустальные окна в бортах этой фантастической субмарины.

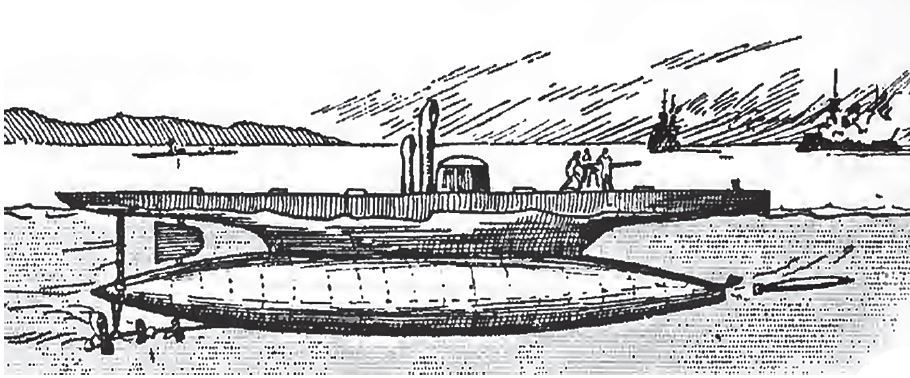

«Аргонавт-2»

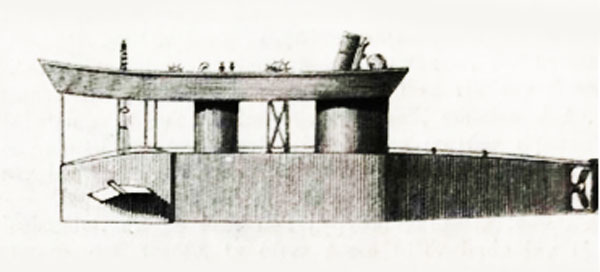

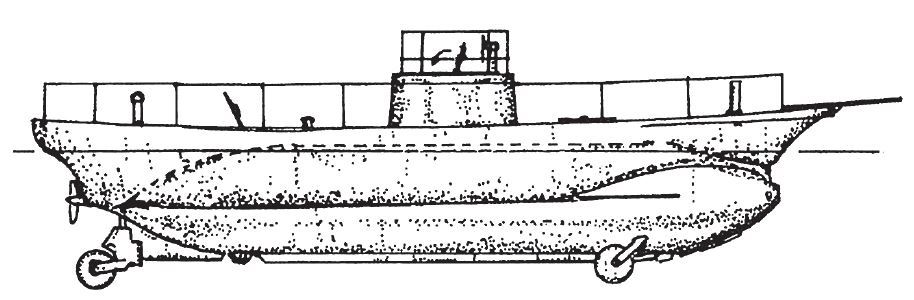

Схема двухкорпусного «Аргонавта-2»

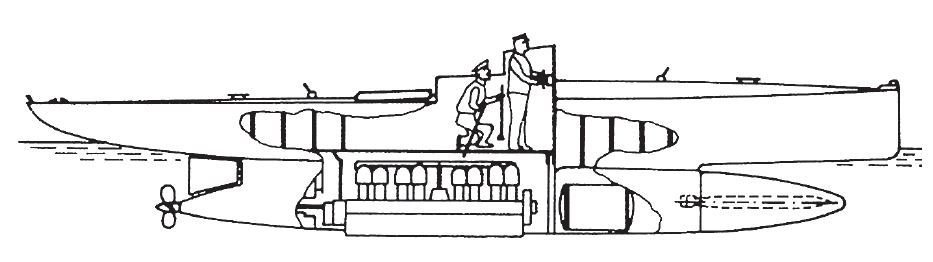

Проекция двухкорпусного «Аргонавта-2»

Сверху на корпусе «Аргонавта» Лейк сделал надстройку длиной 20,2 м и шириной 3 м, позволившую избегать заливания в свежую погоду. Внешне надстройка выглядела как прогулочная яхта. Аппарат превратился в двухкорпусный.

Газолиновый двигатель фирмы «Уайт и Мидлтон» был дополнен электромотором мощностью 60 л. с., питающимся от аккумуляторов. Он обеспечивал движение на поверхности и по дну, работу воздушного компрессора, балластных насосов, лебедок.

Вспомогательный мотор мощностью 4 л. с. приводил в действие ряд других механизмов и устройств. Запас газолина и сжатого воздуха был значительно увеличен (по расчётам, на 48 часов пребывания под водой). Для переговоров между членами экипажа, находящихся в разных отсеках служил телефон.

Так Лейк намного увеличил дальность плавания (до 2000 миль), улучшил мореходность субмарины, а также условия обитания экипажа и гостей.

В 1902 г. в печати США появились сообщения, согласно которым «Argonaut-2» работами по разгрузке затонувших судов с избытком возместил все расходы на его строительство и модернизацию.

Судно Фогта (1898)

В 1898 г. некий Фогт (Voght) получил патент на проект «быстроходной полупогружной лодки» (high-speed semisubmersible boat). Фамилия явно немецкая, но в старых книгах этот проект упоминают мимоходом. Нет ни слова о личности изобретателя.

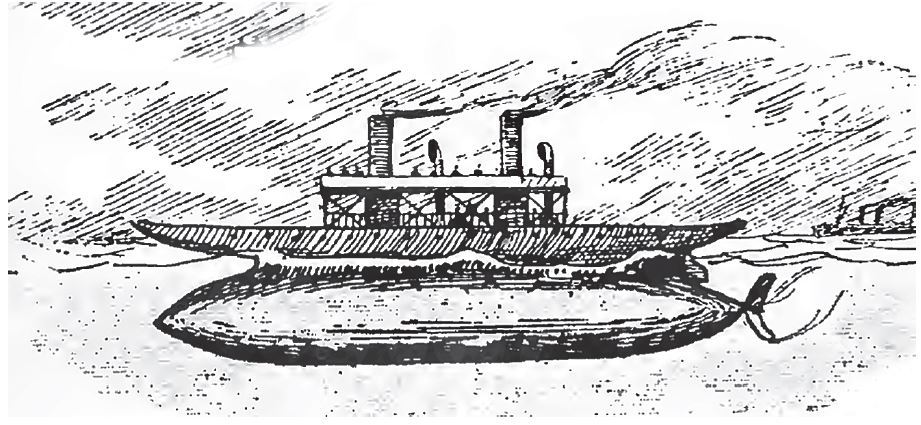

Двухкорпусное судно Фогхта

Нижняя, основная часть корпуса «лодки» имеет форму сигары, а к ней прикреплена надводная надстройка, похожая на обычную плоскодонную лодку, с навесной палубой между трубами. Однако непонятно, почему судно такой конструкции должно развивать высокую скорость. Может быть потому, что изобретатель планировал оснастить его паровой турбиной большой удельной мощности?

Катер Бургера (1902)

Американский корабельный инженер Кларенс Л. Бургер (Clarence L. Burger) в 1902 г. предложил проект полуподводного катера с двумя корпусами. По своей сути он близок к проектам Лаваля и Фогхта.

Двухкорпусный катер Бургера

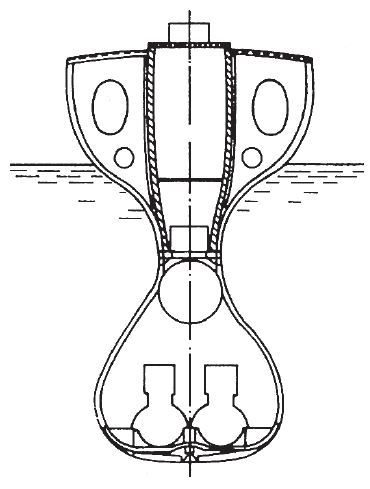

Верхний корпус, имеющий форму лодки длиной 8,08 м (26 футов), находится на поверхности воды. Его заполняет прессованная целлюлоза для защиты от повреждений и попадания воды. В середине этого корпуса стоит бронированная рубка управления шириной 76 см (2,5 фута) и длиной около 2 м. Люк соединяет её с машинным отделением. Она также служит для подачи воздуха в двигатели и удаления выхлопных газов. В рубке находятся командир (он же рулевой) и механик (он же торпедист).

В нижнем сигарообразном корпусе, длиной 6,1 м (20 футов) и высотой 1,98 м (6,5 футов) размещены два газолиновых мотора, другие механизмы, аккумулятор для привода вентиляторов, две балластные цистерны, торпедный аппарат с торпедой.

Катер Бургера

На испытаниях в опытовом бассейне в декабре 1902 г. макет катера (в масштабе 1:5) развил скорость 16 узлов (29,5 км/ч). После этого Департамент флота США отклонил проект, отметив, что скорость совершенно недостаточна для атаки современных военных кораблей в море, а одной торпеды мало для потопления броненосца или крейсера.

Изобретатель пытался убедить моряков, что катер предназначен для атак в условиях плохой видимости (ночью или в тумане), и в первую очередь тех кораблей, которые стоят на якоре, но его доводы не дали результата.

Рарез по миделю