Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 23

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6971

Содержание материала

Глава 7

ТОРПЕДНЫЕ И ТАРАННЫЕ КОРАБЛИ

В 60-е и 70-е годы XIX века во взглядах на способы морской войны произошла своего рода революция. К ней привели два фактора.

Во-первых, паровой двигатель, работающий на гребной винт (винты), позволил кораблям плыть в любом направлении, не обращая внимания на то, куда дует ветер.

Во-вторых, начался кризис артиллерии, так как гладкоствольные пушки не пробивали броню линейных кораблей, фрегатов и корветов, а нарезные орудия не скоро приобрели такую способность.

В поисках выхода из сложившейся ситуации во время Гражданской войны в США была придумана и проверена на практике тактика таранных атак и атак шестовыми минами. Специалисты вполне обоснованно решили, что мины и тараны, наносящие удары ниже ватерлинии, являются более эффективными способами атаки, чем перестрелки, не дающие желаемого результата.

Действительно, самое уязвимое место корпуса корабля — его подводная часть. Это доказал броненосец «Virginia», одним ударом тарана отправивший на дно деревянный шлюп «Cumberland». Всем стало ясно, что металлический таран можно заменить бомбой, которую надо подвести к борту вражеского корабля ниже броневого пояса, чтобы проделать в нём дыру.

Особенно усердствовали конфедераты, флот которых уступал северянам количественно и качественно.

В частности, они успешно применяли якорные мины. Так, 5 августа 1864 г. подорвался на мине и затонул монитор «Tecumseh» (2100 т); 15 января 1865 г. погиб монитор «Patapasco» (1875 т); 28 марта того же года — монитор «Milwaukee» (1300 т). А всего от мин конфедератов в море и на реках погибли три десятка кораблей федералов.

Однако идея крупных таранно-торпедных кораблей быстро себя исчерпала. В разных странах стали строить быстроходные миноноски и миноносцы (для метательных мин и самоходных торпед), а затем и подводные лодки.

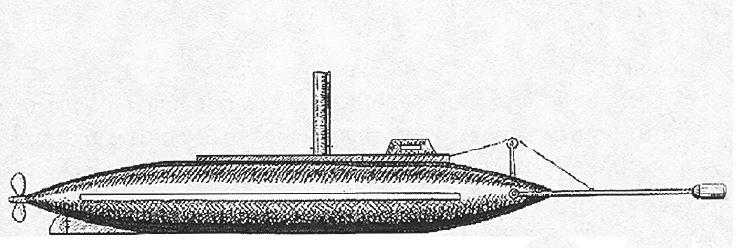

Миноноска «Давид» (1863)

Подрыв на плавучей или якорной мине во многом зависел от случая. Требовалось целенаправленно доставить её по назначению. Первыми попробовали это сделать американские конфедераты (южане) в 1863 г.

Капитан армии конфедератов Фрэнсис Ли (Francis D. Lee) спроектировал, а инженеры Теодор Стоуни (Theodor Stoney) и Дэвид Ибах (David Ebaugh) построили в Чарлстоне миноноску.

Ей назвали «Давид» — в честь библейского героя, сокрушившего великана Голиафа. Под «голиафами» подразумевались корабли федералов, осуществлявшие морскую блокаду Чарлстона.

Миноноска выглядела как металлическая сигара длиной 50 футов (15,24 м), диаметром 9 футов (2,74 м), осадкой 5 футов (1,52 м) со срезанной в центре верхней частью. Там установили паровую машину, снятую с какого-то речного парохода.

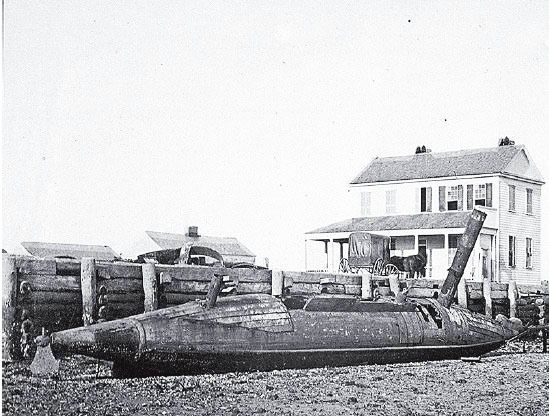

«Давид» на береговой стенке

На испытании катер развил скорость 5 узлов (9,26 км/час).

После заполнения балластных цистерн водой на поверхности оставались только дымовая труба и фальшборт, ограждавший тесный кокпит (выемку в центре «сигары»), где размещался экипаж (5 человек).

В носовой части крепился шест общей длиной 20 футов (6,1 м), из которых 5 футов (1,52 м) в корпусе, а 15 (4,57 м) — передним. На конце шеста находилась мина, содержавшая 60–70 фунтов пороха (27,2–31,8 кг) с взрывателем.

Взрывателем служил тёрочный воспламенитель. Воспламенение заряда могло происходить в момент удара мины в борт или с задержкой, чтобы катер успел отойти от места взрыва.

В последнем случае мину привязывали к стальному наконечнику, надетому свободно на шест. При ударе в борт наконечник застрянет в деревянном борту, и мина повиснет под водой на нём.

Катер отойдёт, наконечник освободится, привязанный к воспламенителю трос размотается на безопасное расстояние, затем натянется и дёрнет тёрку воспламенителя.

Поздно вечером 20 августа 1863 г. «Давид» под командованием лейтенанта Джеймса Карлина вышел из гавани для атаки броненосца северян «New Ironsides» (Новый железнобокий), водоизмещением 4277 тонн, вооружённого 14-ю короткоствольными 280-мм орудиями.

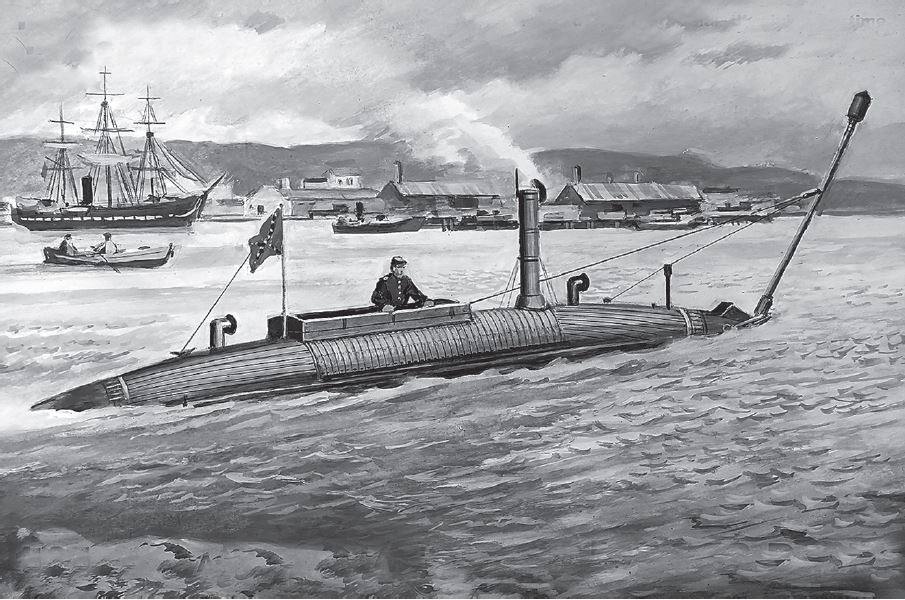

«Давид» идёт в атаку

Своей огневой мощью он превосходил любой форт конфедератов в районе Чарлстонской бухты.

Учитывая слабость изношенной паровой машины, поход спланировали так, чтобы отлив помог выбраться в море, а прилив — вернуться обратно. Около полуночи Карлин заметил броненосец, дал полный ход и тут сломалась машина. «Давид» остановился, а через некоторое время вахтенные с броненосца заметили его и обстреляли из ружей. Южанам удалось починить машину и уйти.

Срочно, за 40 дней, построили новый «Давид» с хорошей машиной и атаку повторили в ночь на 5 октября.

Кроме этого на «Давид» был назначен новый командир, лейтенант Глассел (W. T. Glassel). Кроме него, в команду входили инженер Стоуни (старший помощник), Томбс (механик), Чарлз Скемп и Джозеф Албс (матросы). Вечером 5 октября он снова отправился в поход.

Миноноску с броненосца обнаружили слишком поздно, она с ходу ударила миной в борт корабля северян. Столб воды от взрыва взметнулся до клотиков мачт и, опадая, залил на миноноске топку котла. Лейтенант Глассел, приказав команде оставить судно, вместе с двумя моряками доплыл до грузового парохода федералов и там сдался в плен.

Но матрос Скемп плавать не умел, он остался на «Давиде», который дрейфовал в темноте по воле течения и волн. Спустя час механик Томб, прыгнувший вместе с другими за борт, случайно оказался возле миноноски. Он взобрался на неё, вдвоем они сумели развести огонь в топке и благополучно вернулись в Чарлстон.

В целом, атака прошла успешно. Однако «Новый Железнобокий» мало пострадал в результате взрыва. Его спас мощный броневой пояс, тянувшийся вдоль ватерлинии. Атакующие неправильно определили нижнюю границу этого пояса и направили мину в защищённую часть корпуса. Всё же корабль на несколько месяцев вышел из строя!

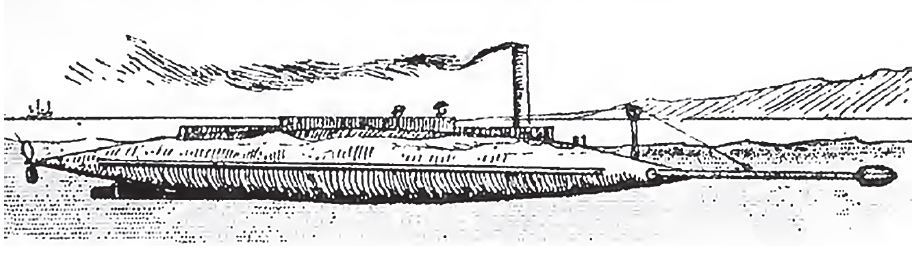

«Давид» выходит в море. Шестовая мина в походном положении

В марте 1864 г. «Давид» атаковал и повредил канонерскую лодку «Memphis», а 18 апреля — один из фрегатов федерального флота.

Под впечатлением достигнутых успехов конфедераты построили ещё 4 катера типа «Давид»: «Hornet» (Шершень), «Scorpion» (Скорпион), «Squib» (Петарда), «Wasp» (Оса). Но они не приняли участия в боевых действиях в связи с падением Чарлстона в феврале 1865 г.

«Св. Патрик» (1864)

Помимо катеров типа «Давид», конфедераты попытались использовать катер «Святой Патрик» (St. Patrick), который спроектировал Джон П. Халлиган (John Patrick Halligan) и строил на верфи в Селме (Selma NavyYard), в штате Алабама.

Он имел длину 9,14 м (30 футов) — на 6,1 м (20 футов) короче «Давида» при той же ширине (1,83 м) и высоте (3,05 м). Гребной вал вращала небольшая паровая машина, в аварийной ситуации члены экипажа могли вращать вал вручную.

Корпус был почти весь погружён в воду, на поверхности (при правильной балансировке полезного груза) были видны только дымовая труба, часть округлой «спины» и маленькая рубка для головы рулевого.

Судно спустили на воду в июле 1864 г., но Халлиган не рвался в бой, поэтому постройку закончили без него, и в октябре отбуксировали «Св. Патрика» в Мобайл. Там коммодор Фарранд (Farrand) заменил Халлигана своим офицером, лейтенантом Уокером (Walker) и приказал ему без промедления выйти в атаку против отряда кораблей федерального флота.

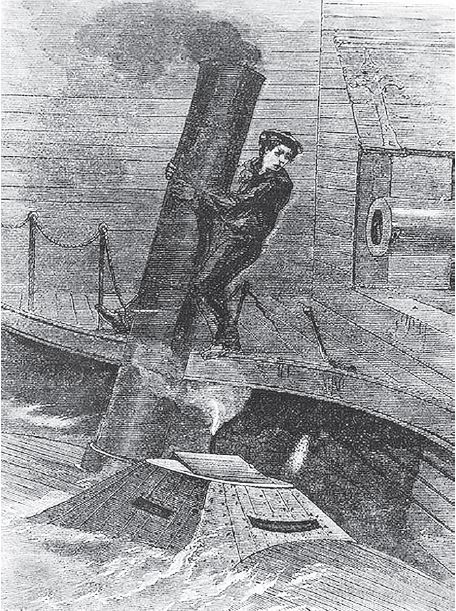

«Св. Патрик» проходит вдоль борта «Окторары»

В ночь с 27 на 28 января, между часом и двумя часами ночи «Св. Патрик», приблизился к корме канонерской лодки федералов «Octorara (около 1000 т). В этот момент его заметили и подняли тревогу. «Окторара» начала двигаться, а «Св. Патрик», пытаясь изменить курс, столкнулся с ней левым бортом и повредил его.

После обстрела с канонерки из ружей диверсант исчез в темноте и благополучно вернулся в Мобайл.

Больше он не ходил в атаки, но в апреле 1865 г. использовался в качестве прорывателя блокады, доставляя припасы защитникам Испанского форта, осажденного федералами. При капитуляции южан экипаж затопил судно.

Неудачу «атаки» обычно связывают с неисправностью шестовой мины. Но, скорее, причина в том, что миноноска подошла к цели с кормы, хотя шестовой миной надо атаковать в борт.

Вероятно, с «Патрика» слишком поздно увидели канонерку.

В январе ночи очень темные. Уокер неправильно оценил расстояние до стоянки кораблей федералов, увидел «Окторару» слишком поздно и просто столкнулся с ней бортом, отвернув в самый последний момент. Ему было не до того, чтобы ударить противника миной.

Миноносец «Дьявольская игла» (1864)

Во время Гражданской войны шестовые мины применяли паровые катера и подводные лодки конфедератов. Вследствие своей уязвимости, они атаковали ночью, пытаясь в темноте незаметно приблизиться к цели.

В отличие от конфедератов, федералы хотели применять шестовые мины не только в скрытных ночных атаках на рейдах, но и в открытом море. Небольшие катера не годились для этой цели. И тогда инженеры Уильям Вуд (W. Wood) и Джон Лэй (John Lay), предложили проект полупогружного бронированного миноносца «Stromboli» ( Стром́ боли — небольшой остров к северу от Сицилии, известный своим действующим вулканом), способного под огнём противника вплотную приблизиться к нему, и взорвать шестовой миной.

Заказ на постройку был выдан заводу Сэмуэля Пука (S. Pook) в Нью-Хэйвене (штат Коннектикут) 1 июня 1864 г. (тот самый Пук, что проектировал и строил таранные канонерки). Через пять с половиной месяцев, 18 ноября, миноносец вступил в строй, но под другим названием — «Spuyten Duyvil»*.

* «Спуйтен Дуйвил» в переводе со староголландского языка означает «Дьявольская игла» либо «Дьявол с иглой». По-английски «Devil with Syringe».

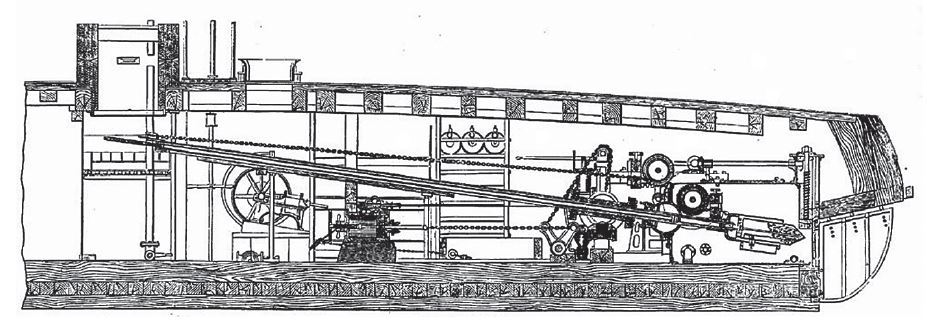

Он выглядел довольно странно: округлая палуба, покрытая пластинами брони, боевая рубка с куполообразной крышей, три шестовые мачты без рангоута.

Водоизмещение 207 т; длина 25,1 м (82,5 фута), ширина 6,2 м (20,5 футов), высота от киля до верхней палубы 3 м (10 футов).

Корпус деревянный, но верхнюю палубу покрывала броня. В середине корпуса находилась рулевая рубка высотой 91 см (3 фута) и диаметром 152 см (5 футов).

Броня была изготовлена из перекрывающих друг друга кованых железных плит толщиной 25 мм. Надводный борт прикрыли 5 слоёв плит, общей толщиной 12,5 см. Палубу — 3 слоя плит толщиной 7,5 см. Цилиндрическую рубку (диаметр 152 см, высота 80 см) — 12 слоёв плит, общей толщиной 30 см.

Внешне миноносец походил на небольшой монитор. Его надводный борт, как и у мониторов, был очень низким. На гладкой палубе стояла башнеподобная рубка, за ней — дымовая труба, в корме — втяжной патрубок вентилятора.

Обычно «Спуйтен Дуйвел» имел осадку около 2,25 м и возвышался над водой на 70–80 см. Но после заполнения водой балластных цистерны из воды выступал лишь один фут или полфута (30,5–15 см) корпуса.

При этом издали были видны только рулевая рубка, дымовая и вентиляционная трубы.

Заполнение балластных цистерн и откачку воды осуществляли насосы, работавшие от специальной паровой машины.

Паровая машина мощностью 240 л. с. вращала 4-лопастной винт. На испытаниях миноносец развил 9 узлов (16,7 км/ч), но в полном грузу и с заполненными водой балластными цистернами не ходил быстрее 4 узлов (7,4 км/ч). Были приняты меры по сведению до минимума шум машины, чтобы в ночной атаке незаметно подкрадываться к противнику.

В экипаже было 9 человек.

Вооружение состояло из шестовой мины. Сам шест представлял собой железную трубу длиной 910 см (30 футов), диаметром 12,7 см.

Нижняя часть форштевня представляла собой две подвешенные на шарнирах створки, в закрытом состоянии вписанные в обводы корпуса. Посредством цепной передачи створки могли открываться и закрываться.

Сразу за створками было сделано отверстие, закрытое герметичным клапаном. Клапан открывался в расположенный параллельно килю цилиндрический резервуар, оснащенный насосом быстрой откачки воды, и служивший шлюзовой камерой для выдвигаемой мины.

В задней части резервуара находился шаровой шарнир, служивший для подвижного удержания шеста мины. Шест был продет сквозь отверстие в шарнире. Он выдвигался из корпуса на 20 футов (6 м), причём эту наружную часть можно было поворачивать в любом направлении (повороты обеспечивал специальный шарнир). В носовом отсеке находился механизм для выдвижения и вращения шеста, состоявший из барабанов с наматывающимися на них цепями. Он работал от паровой машины.

Макет «Дьявольской иглы»

Мина на конце шеста имела форму цилиндра. Заряд пороха составлял 96,2 кг (212 фунтов), однако можно было применять и более мощные мины, массой до 400 фунтов (182 кг)!

Благодаря внутренним полостям, мина была немного легче воды, чтобы, подведя мину под днище корабля, можно было убрать шест, и всплывающая мина взорвалась бы точно под днищем. Детонацию мины осуществлял тёрочный взрыватель, приводимый в действие выдёргиванием длинного шнура, проходившего вдоль шеста. Электрический способ подрыва сочли ненадёжным.

Когда миноносец приближался к цели, клапан в его носовой части открывали, резервуар с миной затапливался. Потом открывали наружные створки, закрывавшие минный порт. Паровая машина через блок выбирала цепь, соединенную с задним концом шеста, выталкивая шест с миной наружу. В тот момент, когда мина оказывалась под корпусом неприятельского корабля, оператор выдёргивал шнур и подрывал мину. Вслед за этим наружные створки закрывали, клапан герметизировали, насос осушал резервуар.

Устройство для выдвижения мины

Если «Давид» мог находиться в боевой готовности только несколько часов подряд, то «Спуйтен Дуйвил» имел автономность 8 суток по запасам провизии и воды для команды. Он нёс 12 мин, что позволяло совершать несколько атак.

Миноносец получился коротким и широким, что обеспечило ему хорошую маневренность. А это было важно для действий в мелких прибрежных водах, узостях гаваней и руслах рек.

Командиром миноносца назначили Джона Лэя (John Louis Lay; 1833–1899), получившего впоследствии известность в роли изобретателя торпеды, управляемой по электрическому проводу.

Миноносец принял участие только в одной боевой операции в самом конце войны при блокаде столицы южан Ричмонда, но без применения своей мины.

После падения Ричмонда, столицы конфедератов, в апреле 1865 г., президент США Абрахам Линкольн именно на этом судне прибыл в побеждённый город.

Позже миноносец использовали для подрыва многочисленных речных заграждений, устроенных конфедератами. Затем более 10 лет он служил опытовым судном в Нью-Йорке. В 1880 г. его продали на слом.

«Спуйтен Дуйвил» стал первой попыткой реализации появившейся в XIX веке идеи бронированного миноносца, способного под огнём неприятельских орудий приблизиться к цели, чтобы поразить её торпедой или тараном. В различных вариантах эта идея оставалась популярной до начала Первой мировой войны.

Но, как и многие другие идеи, эффективные в теории, концепция бронированного миноносца оказалась провальной: бронирование увеличивало размеры и массу корабля, что требовало увеличения мощности двигателей, чтобы обеспечить достаточную скорость, а это снова вело к увеличению размеров корабля и веса брони.

Однако американский флот оценил этот миноносец положительно и ещё долго увлекался полупогружными кораблями.