Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 26

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6992

Содержание материала

Часть III

ПОЛУПОДВОДНЫЕ КОРАБЛИ

Глава 8

ВОДОБРОННЫЕ СУДА

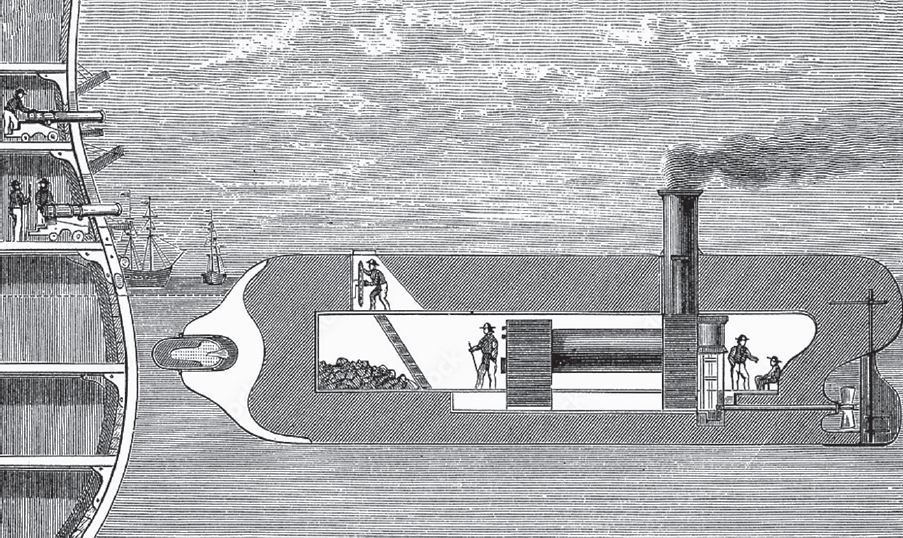

«Плавучий молот» Д. Нэсмита (1853)

Британский инженер Джеймс Нэсмит (James Nasmyth; 1808–1892) в 1853 г. спроектировал деревянное полуподводное судно с гребным винтом, работающим от паровой машины*.

* Д. Нэсмит был шотландец. Он окончил Эдинбургский университет, с 1839 г. постоянно проживал в Манчестере. Прославился как талантливый инженер-изобретатель.

В 1839 г. Нэсмит создал паровой молот, получивший широчайшее применение на заводах всего мира. Позже изобрёл машину для нарезания гаек, гибкий вал для вращения малых сверл и многое другое.

Оно известно под названиями «подводный молот» (underwater hammer», «плавучая мортира для защиты от вторжения» (antiinvasion floating mortar), «подводный паровой таран» (underwater steam ram).

Длина судна по проекту 80 футов (24,4 м), ширина 30 футов (9,14 м), высота 20 футов (6 м). Экипаж — четыре человека.

Чтобы обеспечить неуязвимость от вражеской артиллерии, стенки корпуса сделаны очень толстыми из тополя, который плохо горит и отличается упругостью. По бокам и сверху их толщина 3 м (10 футов).

По сути, это проект «водобронного» судна, то есть такого, чей корпус надёжно защищает окружающая вода. В 1850–70-е годы оно было абсолютно неуязвимо для сферических снарядов (ядер и бомб) гладкоствольных дульнозарядных орудий.

Из воды выступают лишь округлый верх деревянного корпуса, труба парового котла и небольшой купол для головы рулевого, укрывшегося в камере, вырезанной в толще корпуса в его передней части. Купол снабжен системой зеркал, отображающих водную поверхность (никаких иллюминаторов), а также приспособлениями для подачи сигналов машинной команде.

"Плавучая мортира"

Для входа/выхода экипажа служит герметичный люк с трапом внутри корпуса.

Внутреннее пространство представляет собой единый отсек шириной 3 м (10 футов), где размещены паровой котёл с машиной и три члена экипажа из 4-х.

Самая интересная особенность судна Нэсмита — «подводный молот». Это большая медная отливка, закрывающая всю носовую часть судна. Её центральная часть на 9 футов (2,74 м) выступает вперёд наподобие рыла кабана, а внутри её на уровне центральной оси корпуса судна высверлена цилиндрическая камера. В неё помещена ёмкость из латуни (снаряд), заполненная порохом. Она снабжена взрывателем ударного действия сзади и круглым фланцем спереди.

Проектная скорость судна 10 узлов (18,5 км/ч). Изобретатель считал, что силы инерции корпуса «молота», с которой фланец ударится в борт вражеского корабля, в любом случае будет достаточной, чтобы инициировать взрыватель. Взрыв порохового заряда проделает большую дыру в подводной части борта вражеского корабля.

Флот не воспринял идею Д. Нэсмита. Она была оригинальной, но недостаточно проработанной.

Например, работа парового котла, питаемого углём, в ограниченном объёме крайне отрицательно сказалось бы на условиях обитаемости (жара, трудности с воздухом для дыхания). Видимо, Нэсмит об этом не думал, иначе предусмотрел бы вентиляционную трубу с насосом.

Кроме того, «подводный молот» представлял собой одноразовое оружие. И атаковать он мог только корабли, стоящие на якоре.

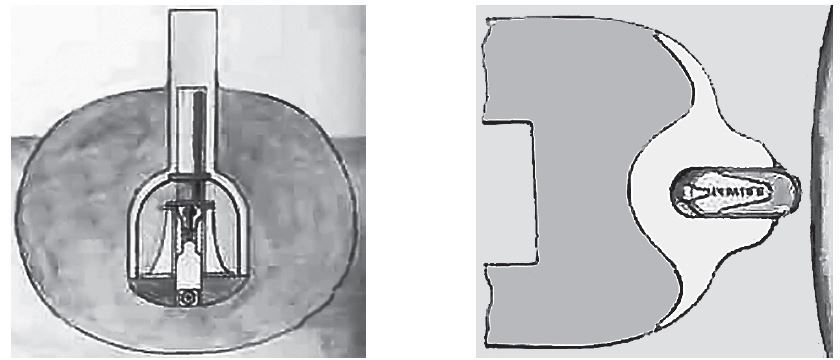

«Подводное сверло» Ван Элвена (1859)

Пауль Тетар ван Элвен (Paul Tetar van Elven; 1823–1896) из Амстердама известен как выдающийся голландский художник.

В 1859 г. он (непонятно почему и зачем) спроектировал, построил модель и запатентовал полупогружное судно с паровым двигателем, вооружённое механическим сверлом для проделывания дыр во вражеских кораблях.

Ван Элвен предусмотрел бронирование верхней части корпуса судна, паровой котёл высокого давления и качающуюся машину, вращающую гребной винт. Перед боем дымовую трубу требовалось сложить.

Экипаж 10 человек.

Поскольку его судно должно было плавать в полузатопленном состоянии, возникала проблема с ориентацией. Поэтому Ван Элвен предусмотрел наличие простейшего перископа в виде длинной трубы с зеркалами вверху и внизу, наклоненными под углом 45 градусов.

Многие зарубежные авторы пишут, что Ван Элвен изобрёл перископ для подводной лодки. В действительности он использовал перископ, изобретенный и запатентованный в 1854 г. французским учёным-физиком Ипполитом Мари-Дэви (Hippolyte Marie-Davy).

Примерно так выглядело «подводное сверло» Т. ван Элвена (реконструкция автора)

И подводное оружие в виде большого сверла (бурава) тоже придумал Мари-Дэви для своей субмарины «Herault» (читается «Эро», это название департамента с центром в г. Монпелье).

Только у него электрический привод, а не паровой.

Кроме того, российский инженер-генерал Карл фон Шильдер ещё в 1834 г. оснастил таким зеркальным перископом свою подводную лодку. Испытания показали, что он абсолютно бесполезен.

Кстати говоря, ни в одной книге столетней давности, посвящённых подводным и полуподводным судам, нет хотя бы простенькой схемы «самоходного сверла» Ван Элвена. У меня большое подозрение, что этот проект — фейк. Во всяком случае, в биографии художника на голландском языке о нём нет ни слова. И в музее его произведений в Амстердаме тоже не слыхали о таком изобретении.

Или же судно спроектировал какой-то другой Ван Элвен, однофамилец художника.

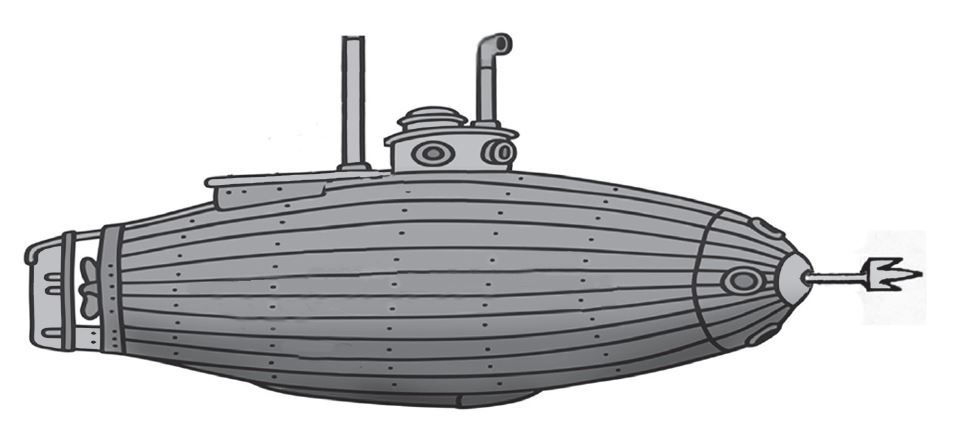

Водобронный миноносец Лаганя (1881)

Французский инженер-судостроитель Антуан Ж.-А. Лагань (Antoine Jean Amable Lagane; 1838–1910) спроектировал свой водобронный миноносец (torpilleur aquablindé) в 1881 г.*

* За 45 лет работы в Ла Сейн, сначала рядовым инженером, потом главным инженером, потом директором верфи, Лагань участвовал в проектировании и строительстве почти 300 кораблей и судов! Среди них были броненосец «Цесаревич» (спущен на воду в 1901 г.), крейсера «Баян» (спущен в 1900 г.) и «Адмирал Макаров» (спущен в 1906 г.)

Антуан Ж.-А. Лагань

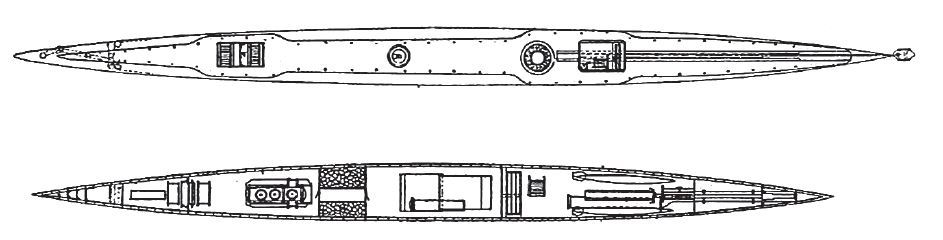

Стальной корпус этого полупогружного судна обводами напоминает броненосец того времени, но он очень узкий (соотношение длины и ширины 1:9,33).

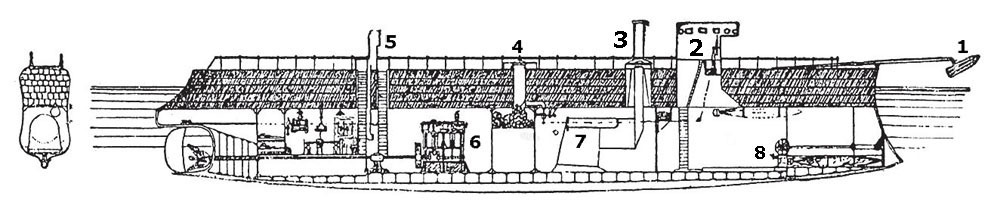

По книге К. И. Дебу (1905 г.) длина миноносца 28 м (92 фута), ширина 3 м, высота 4 м. Его верхняя часть толщиной 1,35 м является пробковым «поплавком»; высота нижней части составляет 2,65 м, в том числе 2 м обитаемое пространство, 56 см — днище и киль. Миноносец защищён «водяной бронёй» и пробкой. Кроме того, пробка улучшает плавучесть. Из воды выступает только та часть корпуса, которая заполнена пробкой («поплавок»).

В этом «поплавке» прорезаны 4 шахты: 1) для рубки управления; 2) для дымовой трубы; 3) для погрузки угля; 4) для входного люка с вентиляционным раструбом. Шахты снабжены манжетами, изолирующими от забортной воды.

Рубка и дымовая труба сделаны из толстой стали, которую не пробивают пули картечниц и снаряды противоминной артиллерии 80-х годов (калибр 37–47 мм).

Два люка с трапами обеспечивают доступ внутрь.

Один идет от рубки, где находятся командир и рулевой.

Другой трап ведёт в машинное отделение.

1- Шестовая мина, 2 — башенка рулевого, 3 — дымовая труба, 4 — труба для погрузки угля, 5 — входной люк и вентиляционная труба, 6 — паровая машина, 7 — паровой котёл, 8 — торпедный аппарат

Водобронный миноносец А. Лаганя

Миноносец вооружён трубным торпедным аппаратом в таранном выступе (к нему две запасные торпеды Уайтхеда). и шестовой миной, выдвигаемой с верхней палубы*.

* Шестовые мины в то время являлись вполне действенным оружием. Например,

французские минные катера потопили шестовыми минами 4 китайских корабля. В ночь на 23 августа 1884 г. канонерскую лодку «Фу Син» (578 т) и шлюп «Ян У» (1608 т), ночью 15 февраля 1885 г. крейсер «Ю Юань» (2630 т) и шлюп «Чен Цин» (1258 т).

В трюме устроены балластные цистерны достаточной вместимости для погружения миноносца до уровня верхней палубы.

Проект миноносца Лаганя был хорош продуман. В последующие десятилетия он послужил основой для многих других проектов. В частности, бросается в глаза сходство с ним водобронного миноносца Джевецкого.

Верхняя и нижняя палубы миноносца Лаганя