Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 31

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6978

Содержание материала

Глава 9

СВЕРХМАЛЫЕ ПОЛУПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ

Миноноска «Demon» (1883)

Эту одноместную лодку длиной 15,24 м (50 футов) и диаметром 1,98 м (6 футов), с пневматическим двигателем, спроектировал американец по фамилии Дэвис (Davies), и получил патент на проект*.

* В старых книгах, где я искал интересующим меня сведения, как правило, нет информации об авторах проектов. А интернет-сайты упоминают лишь отдельные проекты XIX века.

Описание и схему аппарата опубликовал журнал «Scientific American» в 1883 г.

Пилот находится в переднем отсеке, лёжа на кушетке. На схеме нет ни смотрового колпака, ни перископа, хотя бы примитивного. Однако на рисунке, изображающем атаку «Демона», показаны 5 небольших иллюминаторов в верхней части корпуса.

Удерживать лодку на курсе при движении со скоростью 10 узлов (30,5 м/мин) помогают, кроме вертикального руля, киль под днищем и две короткие вертикальные плоскости сверху корпуса, между которыми находится плавучая мина. Сохранение постоянной глубины погружения должна обеспечивать регулировка плавучести лодки перед выходом в атаку.

Гребной винт с четырьмя лопастями размещен в раме, к которой присоединены две подвижные тяги рулей: вертикального и двух горизонтальных. Спереди и сзади устроены резервуары сжатого воздуха.

Работая ногами, пилот через небольшой воздушный насос всасывает воздух из атмосферы, поддерживая постоянное давление в переднем и заднем отсеках. Два воздушных клапана позволяют регулировать подачу воздуха в центральный отсек.

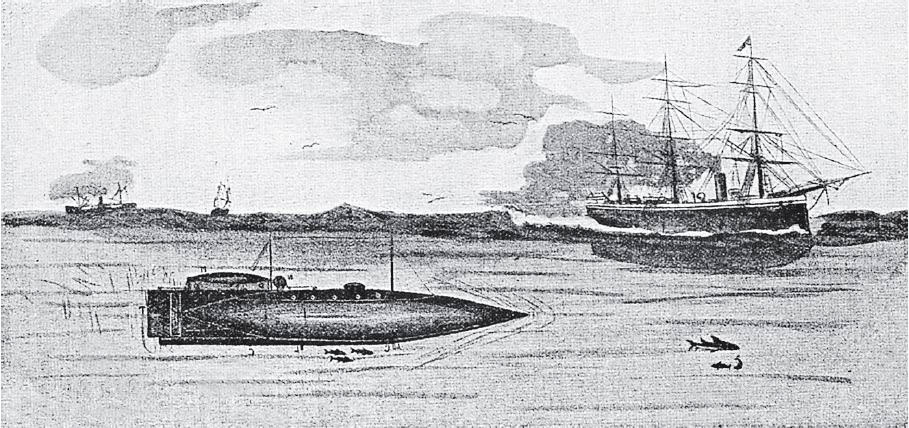

Так художник изобразил атаку «Демона»

Рычажная тяга с винтом служит для изменения угла наклона горизонтальных плоскостей при погружении или подъёме лодки в движении.

Обозначения: 1 — резервуары сжатого воздуха; 2 — верхний и нижний кили; 3 — плавучая мина; 4 — катушка с электрическим проводом для подрыва мины; 5 (разрез) — винт, регулирующий разматывание провода (и обрезающий его); 6 — отсек с кушеткой для пилота; 7 — пневматический двигатель; 8 — ножной воздушный насос (он вытягивает воздух на поверхность и поддерживает посто-

янную наполненность резервуаров); 9 — индикаторы давления воздуха в переднем и заднем отсеках; 10 — рычаг и винт для регулировки наклона плоскостей горизонтального руля при погружении или подъёме лодки во время движения; 11 — вертикальный руль

На катушку намотан электрический провод, используемый для подрыва мины. Специальный винт регулирует разматывание катушки и при необходимости обрезает провод.

По замыслу изобретателя, когда лодка окажется под вражеским кораблем (пилот должен был определить этот момент через иллюминаторы), надо освободить стопор мины и она всплывёт, так как обладает положительной плавучестью. И тогда пилот взорвёт мину электрическим током от гальванической батареи через провод, переплетённый с канатом, удерживающим мину.

Проект не был реализован. С современной точки зрения он вызывает большое сомнение. В любом случае, скорость и дальность плавания аппарата с пневматическим двигателем были бы весьма ограниченными. Испытания французской и русской подводных лодок с такими двигателями в 1860-е годы наглядно это показали.

«Zalinski boat» (1885)

Ирландец Джон Холланд, о котором уже шла речь в предыдущей главе, переехавший в США в 1873 г., в 1876–1881 гг. построил здесь по своим проектам две подводные лодки с керосиновыми моторами Брайтона (длина первой 4,42 м, мощность мотора 4 лошадиные силы, длина второй 9,45 м, мотор в 15 «сил»). Их испытания разочаровали ирландских революционеров, финансировавших постройку.

Но осенью 1883 г. Холланд получил предложение о сотрудничестве от «Pneumatic Gun Company». Эту компанию учредил отставной лейтенант конной артиллерии США, этнический поляк Эдмунд Залинский (Edmund Zalinski; 1849–1909).

Он сконструировал оригинальную пневматическую пушку для стрельбы динамитными снарядами и предлагал её армии и флоту.

СПРАВКА

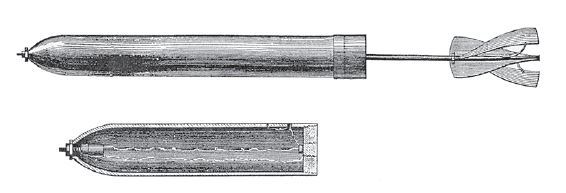

Первоначально Залинский использовал короткие латунные стволы небольшого калибра, но затем перешел к длинным стальным, калибром от 8 до 15 дюймов (203–381 мм). Так, он создал 8-дм орудие со стволом длиной 18 м, удерживаемым специальной решетчатой фермой. В нём создавалось давление воздуха в 70 атмосфер, благодаря чему снаряд массой 360 кг летел на 2 км. Динамитный снаряд имел цилиндрическую форму и был снабжён спиральным оперением, заставлявшим его вращаться во время полёта.

Этим достигалась устойчивость снаряда на траектории.

Динамитный снаряд Залинского калибра 203 мм

Эксперименты Залинского заставили говорить о пневматических пушках как о перспективном оружии. Флот США даже построил в 1888 г. динамитный крейсер «Vesuvius», водоизмещением 944 т (правильнее говорить о канонерке), вооруженный тремя орудиями калибра 381 мм.

Они выстреливали снаряды массой 444 кг, содержавшие 500 фунтов (227 кг динамита на дистанции до 5100 футов (1554 м).

Однако быстрое совершенствование взрывчатых веществ на основе динамита позволило применять их в обычных снарядах, а также в якорных и самодвижущихся минах (торпедах), поэтому вопрос о пневматической артиллерии и динамитных снарядах отпал сам собой.

В 1884 г. Холланд и Залинский учредили фирму «Nautilus Submarine Boat Company» для строительства подводных лодок.

Они намеревались продавать их на экспорт, прежде всего во Францию, которая в то время вела колониальную войну в Индокитае. Инвесторами фирмы стали друзья, знакомые и бывшие подчиненные лейтенанта Залинского.

В 1885 г. Холланд построил полуподводную лодку, вооруженную пневматической пушкой Залинского. Она вошла в историю как «лодка Залинского».

Длина 15,24 м (50 футов), ширина 2,44 м (8 футов), высота от киля до верха рубки 3,23 м (10 футов 6 дюймов). По другим данным, длина 11,89 м; ширина 2,13 м. Набор железный, обшивка деревянная. Керосиновый мотор Брайтона в 25 л. с. Две динамитные пушки длиной по 3,58 м.

При стрельбе на поверхности воды находится часть корпуса длиной 9,14 м (30 футов) — от дульного среза и за смотровой колпак рулевого.

Лодкой управлял один человек, находившийся в небольшой круглой рубке в центре корпуса. Оттуда он наблюдал за поверхностью моря через «стеклянные бычьи глаза» (glass bull’s eyes) — так корреспондент журнала «Scientific American» назвал иллюминаторы рубки в августовском выпуске журнала в 1886 г.

Основная идея устройства субмарины сводилась к тому, чтобы служить своего рода самоходным лафетом для пушек Залинского. Лодка должна была взять курс точно на цель, а затем, заполняя дифферентные цистерны, поднять нос на такой угол, чтобы снаряды из двух стволов могли пролететь необходимую дистанцию (максимум половину американской мили, то есть 800 метров).

ПП-катер с пневматической пушкой Залинского

Эта идея была хороша только на первый взгляд. Залинский и Холланд не учли, что море крайне редко бывает спокойным.

Даже небольшое волнение не позволило бы наводить пушки точно на цель.

Но до стрельбы дело не дошло. При спуске на воду 4 сентября 1885 г. в форте Лафайет (штат Нью-Йорк) под ней обрушился неправильно рассчитанный стапель. Лодка упала на сваи, торчавшие из воды, и получила серьезные повреждения днища. Эти повреждения исправили, насколько смогли, после чего лодку отбуксировали в форт Гамильтон, где летом 1886 г. её испытали в доке на погружение и всплытие. Кроме того, лодка прошла ходовые испытания. На поверхности воды она развивала скорость до 9 узлов (16,7 км/час).

После завершения испытаний корпус разобрали, мотор и остальное оборудование продали, чтобы хоть

частично возместить убытки инвесторов. Компания «Наутилус» была признана банкротом.

«Anthrotorpedo» (1898)

Американец Кастелло-и-Элиас (Castello-y-Elias) спроектировал 4-тонную лодку «Anthrotorpedo» (человеко-торпедо), способную нести одного человека и одну торпеду, находящуюся в трубе, проходящей через ось этого аппарата.

Весь корпус над торпедным аппаратом плотно заполнен пробкой, за исключением небольшого отсека для пилота, который перед выходом в атаку должен надеть водолазный костюм и шлем.

Внизу размещены несколько цилиндрических резервуаров со сжатым воздухом для работы двигателя и дыхания пилота.

В центральной трубе позади торпеды для её выброса размещён небольшой баллон с воздухом высокого давления.

Этот проект столь же сомнителен, как и «Demon» Дэвиса.

«Forelle» (1903)

В феврале 1903 г. в Киле, на верфи «Германия», принадлежавшей концерну Круппа, была начата постройка электрической субмарины по проекту испанского инженера, маркиза Раймондо Лоренцо Д’Эквиля (Raymondo Lorenzo d’Equevilley-Montjustin; 1873–1925). Её спустили на воду 8 июня того же года и назвали «Forelle».

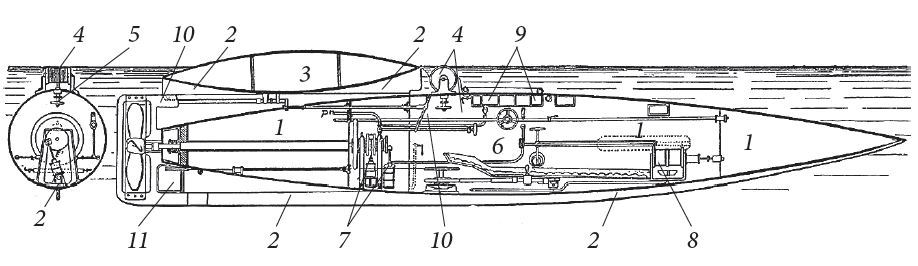

«Антроторпедо» Кастелло:

1 — отсек водителя; 2 — торпеда; 3 — резервуары сжатого воздуха для пневматического двигателя; 4 — баллон сжатого воздуха для выстреливания торпеды; 5 — пневматический двигатель; 6 — клапан

понижения давления воздуха; 7 — балластная цистерна; 8 — водяной насос; 9 — пробковый наполнитель; 10 — стержень со светящейся трубкой, служащий для прицеливания

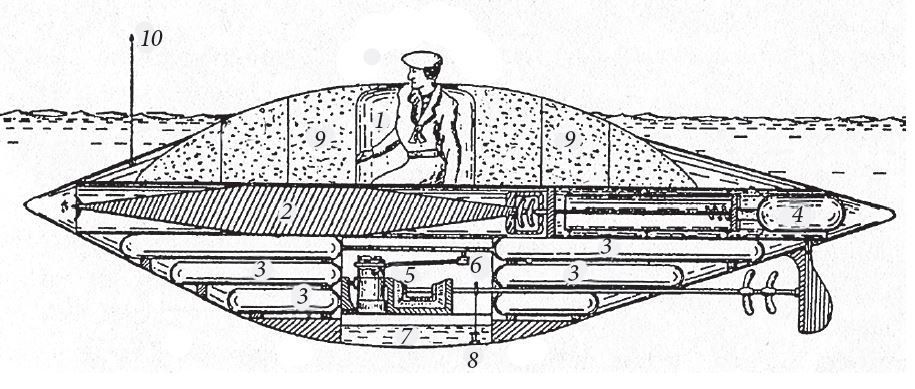

Водоизмещение «Форели» 15,5 т (в подводном положении 16,3 т). Размерения: 13,1×2,1×2,1 м. Электромотор в 65 л. с. обеспечивал скорость до 8 узлов на поверхности и около 6 узлов под водой. Его питала аккумуляторная батарея, состоявшая из 108 элементов. Она занимала почти всё пространство внутри корпуса.

Вооружение: две 457-мм торпеды в трубах вдоль корпуса.

Экипаж: один офицер, трое унтер-офицеров.

Но дальность плавания была ничтожной: на поверхности 20 миль (37 км) на 4,5 узлах, под водой — 18 миль на 3,5 узлах.

Кроме того, короткий перископ над сиденьем рулевого в принципе не мог обеспечить надлежащий обзор. Поэтому лодка могла действовать только в полуподводном положении, осуществляя наблюдение через иллюминаторы. И это было возможно лишь при отсутствии волнения на море.

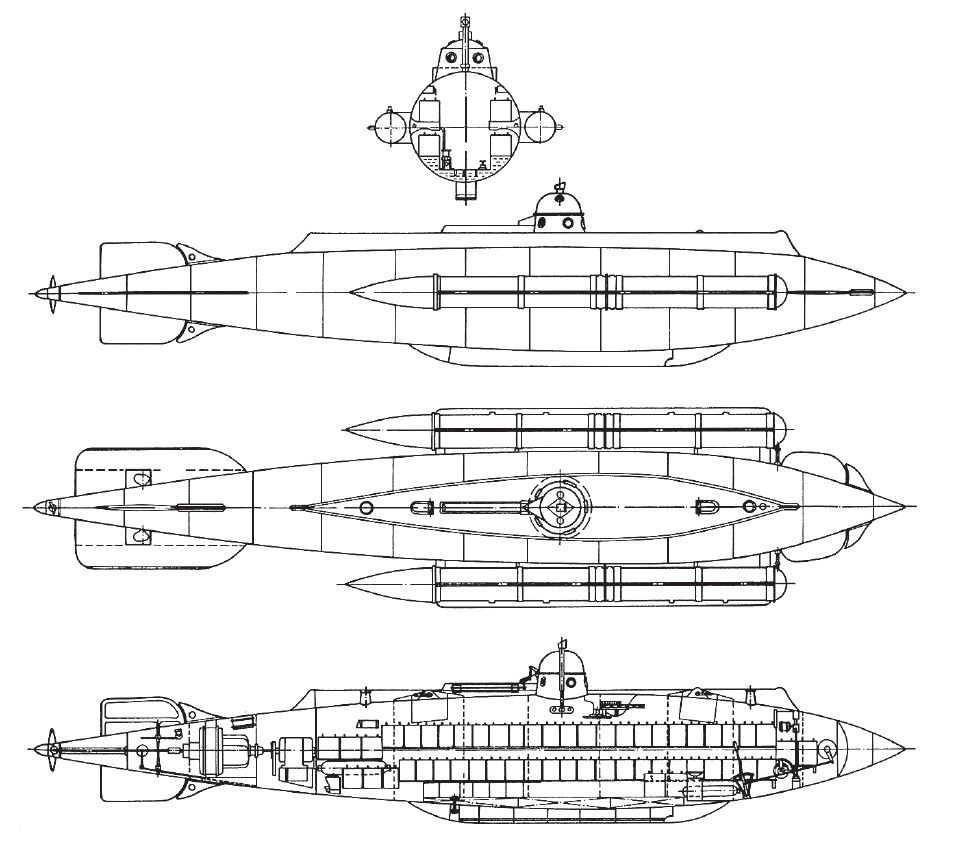

Схема общего расположения «Форели»

В июле того же года «Форель» успешно прошла под водой дистанцию в 3 морские мили (5,6 км) и выпустила две торпеды в щит-мишень, стоявший на якоре. Вскоре её показали кайзеру Вильгельму II, а 23 сентября брат кайзера, принц Генрих Прусский, совершил на ней короткий переход в подводном положении.

24 мая 1904 г. представитель российского морского министерства, капитан 2 ранга Н. М. Беклемишев подписал контракт с фирмой Круппа на строительство трёх подводных лодок типа «Карп». В знак благодарности за получение этого выгодного заказа, фирма «Крупп» подарила «Форель» российскому флоту. На ней подняли Андреевский флаг, сохранив имя.

14 июня 1904 г. по железной дороге лодку доставили в Либаву.

Спустя два месяца (22 августа), после нескольких пробных выходов в море и погружений, «Форель» отправили специальным эшелоном во Владивосток, куда она прибыла 29 сентября. Командир лодки, лейтенант Тимофей фон Тиллен, дал следующий отзыв о ней:

"Считаю миноносец «Форель» одним из самых простых и вместе с тем одним из самых удачных типов подводной лодки".

Трудно сказать, что он имел при этом в виду. Я думаю, что «Форель» (теоретически) годилась только для диверсий. Доставлять на борту быстроходного корабля-носителя (например, крейсера 2-го ранга со скоростью 23–24 узла) к портам противника, ночью спускать краном на воду, а после атаки подбирать и уходить.

«Форель» во время испытаний (фото 1903 г.)

Но в 1904–05 гг. ещё никто не мыслил категориями диверсионной войны. И вместо атак вражеских кораблей в местах их дислокации, «Форель» выходила в море для дозорной службы.

В 1910 г. (17 мая) она затонула при буксировке. Её подняли, законсервировали и хранили в порту на берегу. В 1921 г. правительство братьев Меркуловых (Дальневосточная республика) продало «Форель» на металл.