Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 25

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6970

Содержание материала

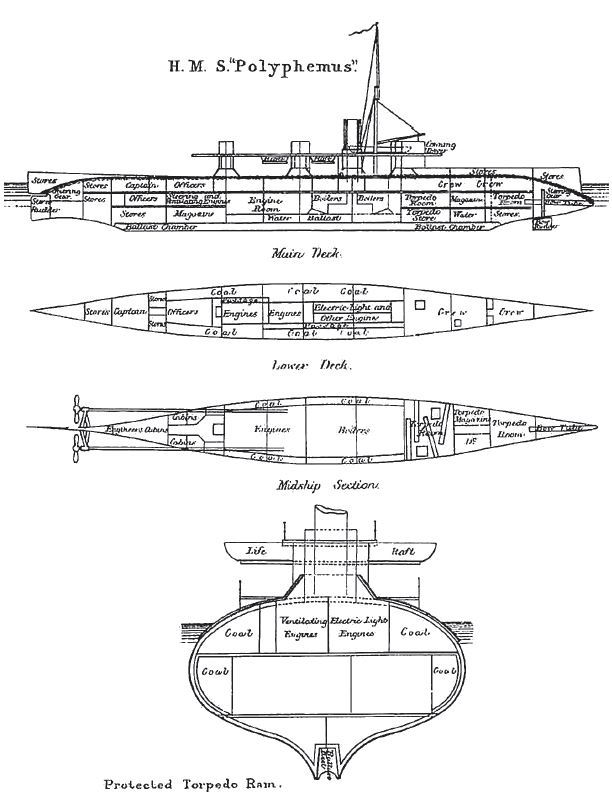

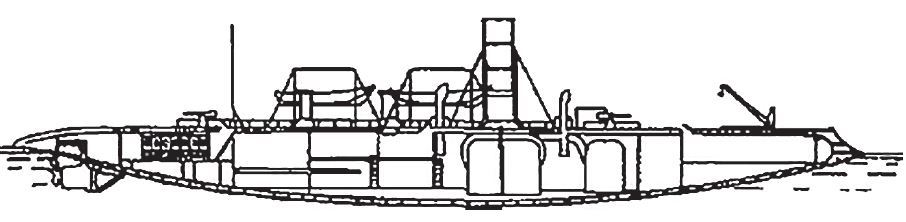

Таранный миноносец «Полифем» (1881)

В 1872 г. британское Адмиралтейство учредило «Торпедный комитет» для изучения способов применения новейшего оружия — самоходной торпеды Уайтхеда.

Первым специально построенным торпедным кораблем Королевского флота стал «Везувий» (Vesuvius) в 250 тонн, который на скорости 9,7 узлов (18 км/ч) должен был ночью сближаться с вражеским кораблём на несколько сотен ярдов для пуска торпед из носового и кормового аппаратов.

Развивая эту идею, в середине 70-х годов инженер Натаниэл Барнаби (Nathaniel Barnaby; 1829–1915) и его помощник Дж. Данн (J. Dunn) спроектировали быстроходное судно сигарообразной формы с пятью подводными торпедными аппаратами, защищенное 2-дм бронированной палубой. В конце 1875 г. решили увеличить судно и оснастить его тараном.

В начале 1876 г. конструкцию снова изменили в небронированный торпедный таран длиной 73 м (240 футов), шириной 12,2 м, осадкой 6,25 м, и скоростью 18 узлов. Потом проект ещё раз изменили, вернув палубную броню.

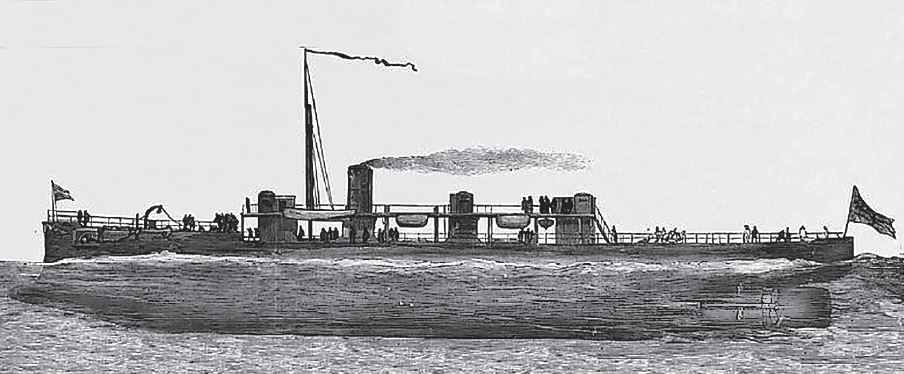

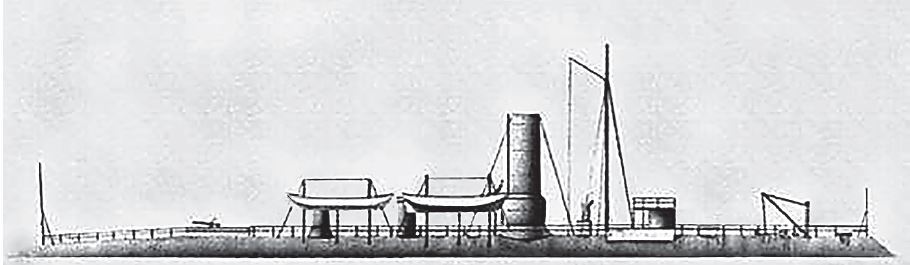

«Polyphemus» (Полифем — мифический одноглазый гигант из поэмы Гомера «Одиссея») был заложен 21 сентября 1878 г. на казённой верфи в Чатеме, спущен на воду 15 июня 1881 г., сдан флоту в сентябре 1882 г.

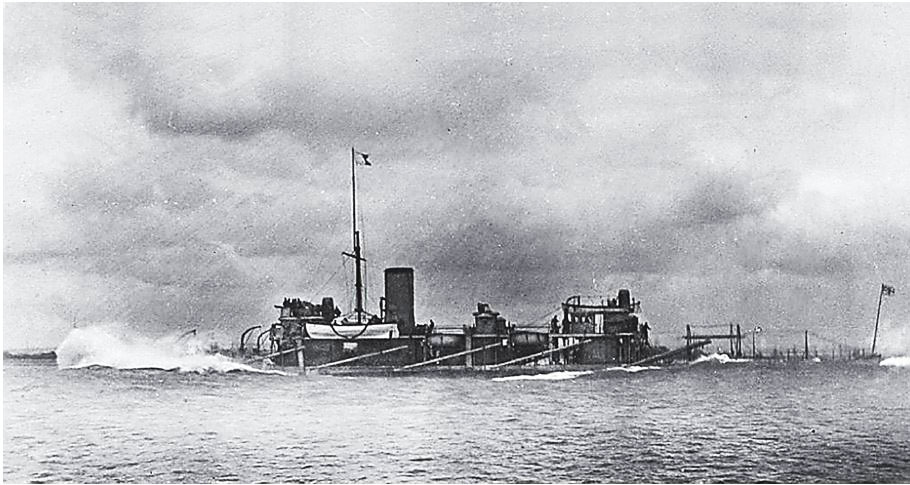

Он мог частично погружаться в воду. После этого над водой оставалась только выпуклая палуба, покрытая 76-мм (3-дм) бронёй, спускавшейся на 183 см (6 футов) ниже ватерлинии, а борта полностью скрывались в воде. Для лучшей маневренности рули установили в корме и в носу.

В случае необходимости можно было сбросить для увеличения плавучести корпуса 250-тонный чугунный киль. Его удерживали два больших шпинделя, которые нужно было повернуть, чтобы освободить киль (шпиндели проверяли через каждые две недели). Низкий корпус с черепаховой спиной почти весь погружался в воду при движении судна полным ходом. Бункер брал 200 тонн угля, в перегруз — 300 тонн.

Устройство «Полифема»

Как уже сказано, корпус, почти полностью скрытый под водой, имел вид сигары с бронированной округлой верхней палубой. Но развитая надстройка делало его похожим на канонерскую лодку. Этот бронированный миноносец получился слишком большим и неповоротливым. Да и скорость не впечатляла.

Длина — 73,15 м; ширина — 12,2 м; осадка — 6,25 м (!); водоизмещение 2642 т; максимальная скорость (при форсировании котлов и машин) — 18 узлов (33,3 км/ч).

Главное вооружение: массивный таран, а также один носовой и четырех бортовых (траверзных) подводных торпедных аппаратов. Боекомплект — 18 торпед Уайтхеда (модель Mark II) калибра 356 мм. Их дальность была всего лишь 600 ярдов (548,6 м), они имели заряд ВВ в 26 фунтов (11,8 кг) и скорость 18,3 узла, чуть-чуть быстрее «Полифема». Трубу носового аппарата вставили в таран, который оснастили литым стальным наконечником и домкратом. Чтобы открыть аппарат, наконечник поворачивали вверх.

Все жизненно важные части корабля защищала «водяная броня»

Первоначально артиллерия состояла из шести двуствольных 25,4-мм картечниц Норденфельта, но вскоре их заменили шестью одноствольными 47-мм скорострелками Гочкиса. Это вооружение соответствовало обычным миноносцам, появившимся одновременно с «Полифемом».

Таранный миноносец получил съёмную палубу, где располагались мостик и пушки. Её спроектировали таким образом, чтобы в случае затопления судна она могла превратиться в два спасательных плота.

В 1885 г. «Полифем» имитировал атаку на корабли, стоявшие в заливе Бэнтри (Bantry Bay) возле Бершейвена (Bereshaven). Задачей являлась отработка тактики нападения на гавань Кронштадта в случае войны с Россией. Поперек пролива за Бершейвеном установили боны из тяжелых брёвен, скрепленных канатами толщиной 5 дм (12,7 см), и сети для опутывания гребных винтов, а также небольшие сигнальные мины. Кроме того, акваторию защищали малокалиберные пушки и миноноски.

На полном ходу у «Полифема» бак даже в тихую погоду скрывался в воде

30 июня «Полифем» пошел в атаку. Он уклонился от 9 или 10 торпед, выпущенных 6 миноносками, затем ударил прямо в бревно и легко прошёл сквозь него, без каких-либо повреждений корпуса или механизмов.

Однотипный корабль заказали 30 декабря 1881 г., но заказ отменили 10 ноября 1882 г. Его повторили 6 марта 1885 г., кораблю даже присвоили название «Adventure», однако 12 августа заказ снова отменили.

Дело в том, что уже появились скорострельные орудия, сделавшие исходную концепцию непрактичной. Когда «Полифем» проектировали, орудия, способные пробить его броню, были слишком медленными в стрельбе, чтобы иметь шансы поразить столь быстрый корабль, а к моменту вступления в строй это уже не составляло проблемы.

«Полифем» служил, в основном, на Средиземном море.

В апреле 1902 г. его превратили в блокшив торпедной школы в Девонпорте, а в 1903 г. продали на слом — после 20 лет службы.

Таранный броненосец «Katahdin» (1893)

Идею полупогружных кораблей с паровыми двигателями американцы в конце концов довели до абсурда. Негативный опыт эксплуатации «Alarm» и «Intrepid» явно не был усвоен.

В 1891 г. было начато строительство по проекту адмирала Дэниела Эммена (Daniel Ammen; 1820–1898) полупогружного таранного броненосного корабля береговой обороны «Katahdin».

В качестве образца для подражания он взял британский «Polyphemus».

«Katahdin» сошёл со стапеля на воду в феврале 1893 г. Вступил в строй в 1895 г.

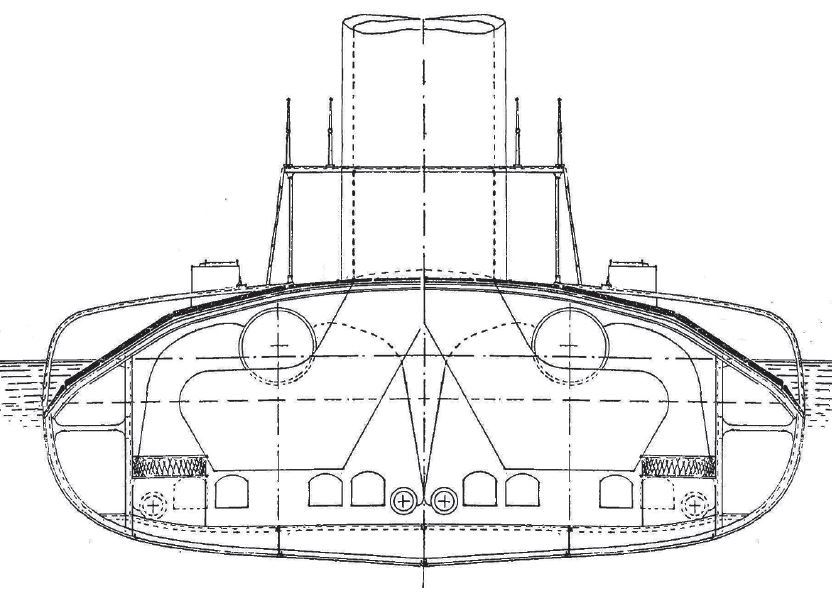

Своей необычностью и бесполезностью он не уступал знаменитым «поповкам». Его водоизмещение было 2185 т (в том числе таран — 11 т). Длина 76,5 м (251 фут), ширина 13,23 м (43 фута 5 дм), высота от киля до верхней палубы 6,4 м (21 фут).

Борт корабля возвышался над водой на 180 см. Но при выходе в атаку он мог принять воду в междудонное пространство и тогда высота надводной части борта сокращалась до 60–80 см!

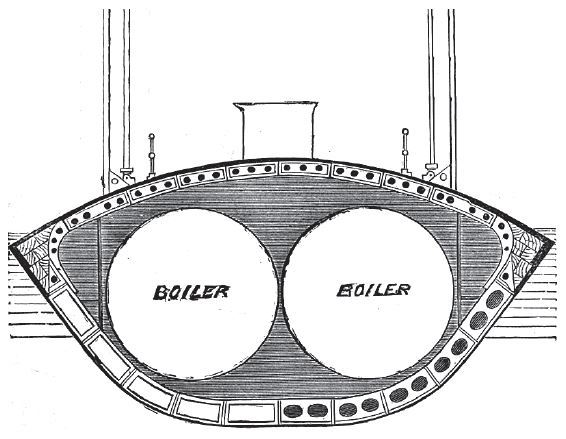

Междудонное пространство, разделенное герметичными переборками на 12 отсеков, вмещало 200 тонн воды.

Округлую палубу (whale back) защищала броня в 2,5 дюйма (63 мм), которая утолщалась к своим краям и плавно переходила в узкий пояс толщиной 6 дм (152 мм), уходивший на 6 дм ниже ватерлинии. От нижнего края этого пояса борта корабля круто наклонялись внутрь, встречаясь с узким плоским дном.

Адмирал Д. Эммен

На палубе были размещены боевая рубка, защищённая 18-дм (457-мм!) бронёй, дымовая труба, вентиляторы и два невысоких барбета, в которых стояли четыре 6-фнт (57-мм) пушки.

Две паровые машины по 2450 «лошадей» на ходовых испытаниях с трудом разогнали корабль до скорости 16 узлов (29,6 км/час). Однако корабль поднимал такую волну, что Адмирал Д. Эммен в полный штиль он не мог ходить быстрее 15 узлов, а в свежую погоду и того медленнее.

«Катадин»: с балластом: почти весь корпус ниже поверхности воды

Пар вырабатывали три цилиндрических котла. Запаса угля в 175 тонн хватало на 1000 миль при движении 10-узловым ходом. Экипаж насчитывал 98 человек: 7 офицеров, 20 матросов, 71 кочегар и машинист.

Схема устройства «Катадина»

Все 13 лет службы «Катадин» числился кораблём обороны порта и дальше рейда не плавал. В июле 1909 г. его списали и посадили на мель, превратив мишень для артиллерийских стрельб.

В общем, деньги, израсходованные на создание этого монстра, были выброшены на ветер (или утоплены в воде, подходят оба выражения).

Поперечный разрез корпуса таранного судна «Катадин»

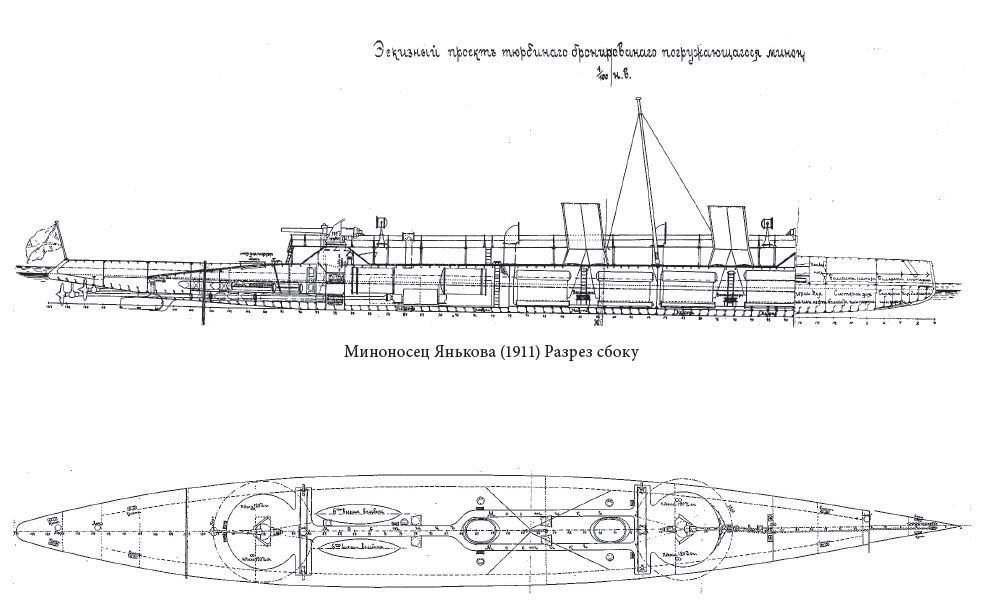

Бронированный миноносец Янькова (1911)

Корабельный инженер Павел Яньков (1888 — после 1944) разработал проект полупогружного бронированного миноносца, который опубликовал в журнале «Морской Сборник» в 1911 г. (№ 11–12).

Миноносец Янькова (1911) Разрез сбоку

Миноносец Янькова (1911) Вид сверху

Своими проектными тактико-техническими характеристиками он похож на «минный крейсер» периода 1905–1907 гг.: длина 74 м, ширина 8,6 м, водоизмещение 620 т, две турбины по 5500 л. с.

Проектная скорость до 30 узлов, а в полупогружённом положении 27.5 узлов.

Вооружение: два 120-мм орудия (как на минных крейсерах типа «Лейтенант Шестаков»), и 8 подводных торпедных аппаратов! Но, в отличие от них, у него была броня в виде карапасной (округлой) палубы толщиной 2,5 дм (63 мм) на скосах и один дюйм (25 мм) вверху, а при атаке он должен был погружаться на полметра в воду.

Понятно, что конструктор был очень большим оптимистом.

Даже без учёта веса брони, две турбины, два 120-мм орудия и 8 торпедных аппаратов никак «не влезают» в 620 тонн. У миноносца «Лейтенант Шестаков» (74 × 8,3 × 2,6 м) водоизмещение было 648 тонн и скорость всего лишь 24 узла (при мощности машин 7310 л. с.), и это без 150 тонн брони и насосов системы затопления/осушения отсеков.

А 150 тонн в данном случае составляют 24,2 % стандартного водоизмещения.

Думаю, что реальное полное водоизмещение было бы не меньше 1000 тонн, а размерения больше на четверть или даже на треть, что снизило бы скорость до 19–20 узлов. Вдобавок, судя по чертежам, на миноносце было очень мало места для размещения людей.

Известно, что для достижения характеристик, близких к надводному аналогу, водоизмещение полупогружного корабля и суммарная мощность его машин должны быть в 1,3–1,5 раза больше. Но это требование никогда не соблюдалось в проектах «водобронных миноносцев» и других кораблей, «прячущихся в воду». Все изобретатели почему-то «не знали» о таком требовании.

Впрочем, вопрос не простой. Конструкторы начала ХХ века не могли обсчитывать и моделировать свои проекты на компьютерах. А нынешние делают это в обязательном порядке. И всё равно бывают неприятные сюрпризы.

Вот, к примеру, инженеры компании «Grumman Lantana Yard» спроектировали в 1978–79 гг. ракетный катер на подводных крыльях «Flagstaff 2» стандартным водоизмещением 91,5 тонн.

В 1980 г. построили. А он мало того, что не дотянул 5 узлов до проектной скорости 52 узла (имея мощность 59 лошадиных сил на тонну), так ещё и перевернулся на ходовых испытаниях кверху дном!

Правда, людей успели спасти.

Схема бронирования миноносца Янькова