Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 32

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6972

Содержание материала

«Порт-Артурец» (1904 г.)

В осажденном японцами Порт-Артуре железнодорожный техник Михаил Налётов (1869–1935) строил полуподводную лодку.

Её корпус был цилиндрическим. Изобретатель использовал какую-то цистерну, к которой прикрепил конусообразные оконечности, ставшие носом и кормой.

Строительство было закончено осенью 1904 г. Длина корпуса составила 10 м, диаметр 1,9 м, водоизмещение 25 т*.

* В настоящее время стандартная длина ж/д цистерн составляет 11,2 м. Видимо, 120 лет назад они были короче.

Испытание корпуса погружением на глубину около 2-х метров провели в сентябре без людей. Для погружения на неё грузили чугунные чушки, для всплытия чушки снимали плавучим краном.

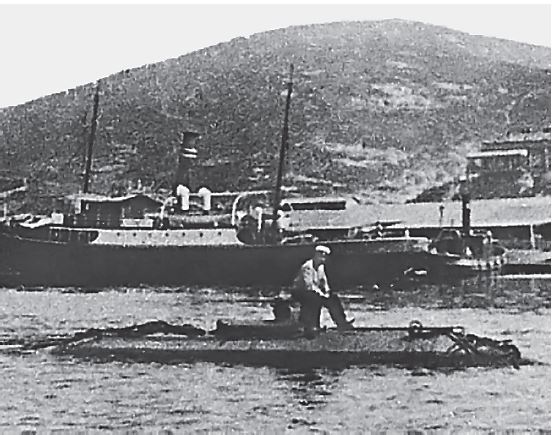

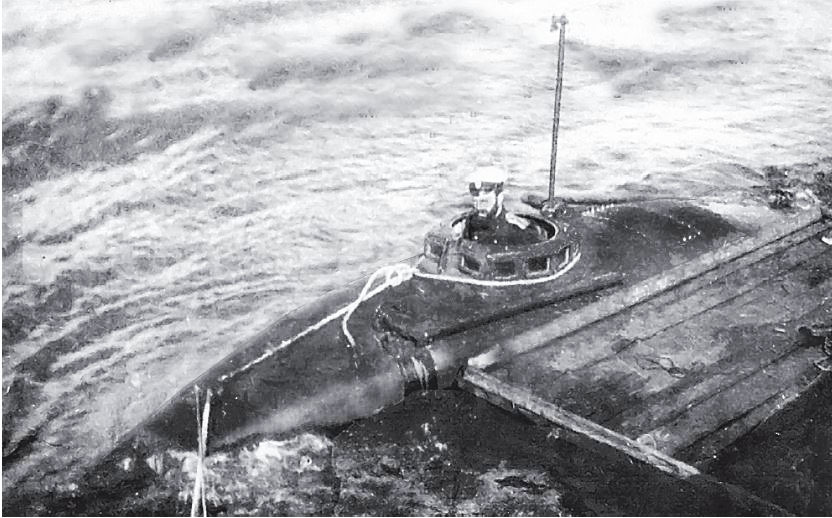

«Порт-Артурец» в Восточном бассейне Порт-Артура. На нём сидит мичман Вилькицкий

Но чтобы выйти на внешний рейд и поставить там 4 якорные мины заграждения, как планировал М. П. Налётов, требовался мотор внутреннего сгорания. Для постановки мин вниз, под корпус, служила специальная металлическая ёмкость, размещенная в середине корпуса.

Сказочники заявляют о рамочных аппаратах Джевецкого для двух торпед Шварцкопфа, но это попытки выдать желаемое за действительное. Сам Налётов в своих мемуарах торпеды не упоминал. Он хотел ставить мины.

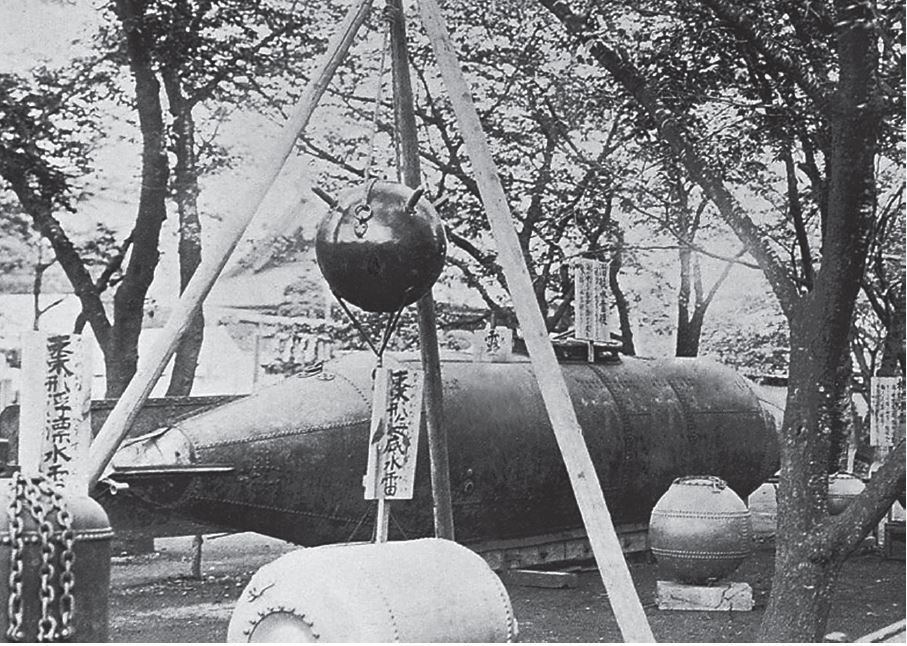

«Порт-Артурец» на выставке трофейного оружия в Порт-Артуре (с японской открытки)

(Кстати говоря, несколько позже Налётов спроектировал подводный минный заградитель водоизмещением 512/722 т, который построили для Черноморского флота на верфи «Наваль» в Николаеве. При спуске на воду в 1912 г. ему дали имя «Краб»).

Японские моряки рассматривают корпус «Порт-Артурца»

Лодка получила неофициальное имя «Порт-Артурец». На неё даже назначили командира — мичмана Бориса Вилькицкого (1895–1961). Осталось смонтировать керосиновый мотор.

Но с этим ничего не вышло. Командир порта контр-адмирал Роберт Вирен разрешил снять мотор с разъездного катера броненосца «Пересвет», однако не для лодки Налётова. Мотор поставили на лодку Джевецкого, найденную на складе, и даже испытали. При испытании двое моряков внутри крошечной лодки чуть не погибли от выхлопных газов.

«Лишнего» мотора для Налётова не нашли. А 20 декабря (по старому стилю) комендант Квантунского укрепрайона, генерал-лейтенант А. М. Стессель сдал Порт-Артур японцам.

По одной версии фантазёров лодку подорвали и она затонула, по другой — притопили на мелком месте недалеко от берега Западного бассейна. В действительности её просто бросили на пустынном берегу этого бассейна, что подтверждют фотографии.

«Кета» (1904)

Весной 1904 г. лейтенант Сергей Янович (1877–1935) предложил оснастить мотором и вооружить торпедами одну из списанных в 1883 г. подводных лодок С. К. Джевецкого.

Свой проект он подал в только что созданный «Особый комитет по усилению флота на добровольные пожертвования».

Инженеры-судостроители отнеслись к проекту скептически. Но председателем комитета был великий князь Александр Михайлович (1866–1933) и его одобрение перевесило мнения специалистов. Князь выделил 11 тысяч рублей на реализацию проекта.

Морское ведомство предоставило лодку, более 20 лет ржавевшую в Кронштадтском порту на территории водолазной школы.

Ремонт корпуса и переоборудование «малютки» произвел завод «Г. А. Лесснер» в Санкт-Петербурге в период с 12 апреля 1904 по 26 марта 1905 г.*

* Завод основал в 1853 г. немецко-шведский купец Густав Лесснер (1823–1886).

11 месяцев для пустяковых работ, которые можно было произвести за две недели! Затем её отправили во Владивосток.

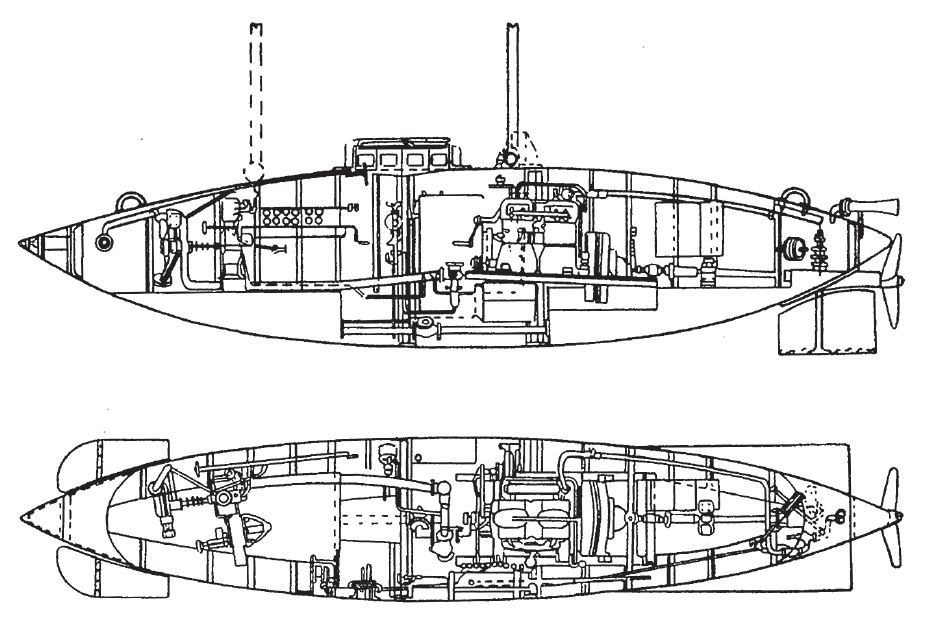

В кормовую часть корпуса вмонтировали вставку, где разместили бензиновый мотор от автомобиля мощностью 14 л. с. При этом длина лодки увеличилась с 5,8 м до 6,8 м, ширина осталась прежней — 1,2 м, водоизмещение возросло с 6 до 8 тонн. Ёмкость топливной цистерны составила 70 литров.

Помпы, вентиляторы, электролампы работали от аккумулятора. Для погружения служили две небольшие балластные цистерны (в носу и корме), соединенные между собой клапаном для

выравнивания дифферента. Установили две вертикальные трубы: выхлопную от мотора и вентиляционную.

Для перехода в полуподводное положение требовалось принять балласт и выдвинуть обе трубы. Но «вентиляция» практически не работала. Поэтому оставаться полностью погружённой лодка могла не больше 5–7 минут.

Вооружение должно было состоять из двух рамочных торпедных аппаратов конструкции Джевецкого.

Рамочный торпедный аппарат Джевецкого на российской подводной лодке

Такие аппараты российский флот принял на вооружение в 1902 г. Главными их достоинствами были простота устройства, небольшая масса, возможность пуска торпеды в диапазоне от 0 до 90 градусов по горизонтали.

Однако недостатки перевешивали: на торпеды в этих аппаратах постоянно воздействовала морская вода и они ржавели, а в холодное время обмерзали.

Внутреннее устройство «Кеты»

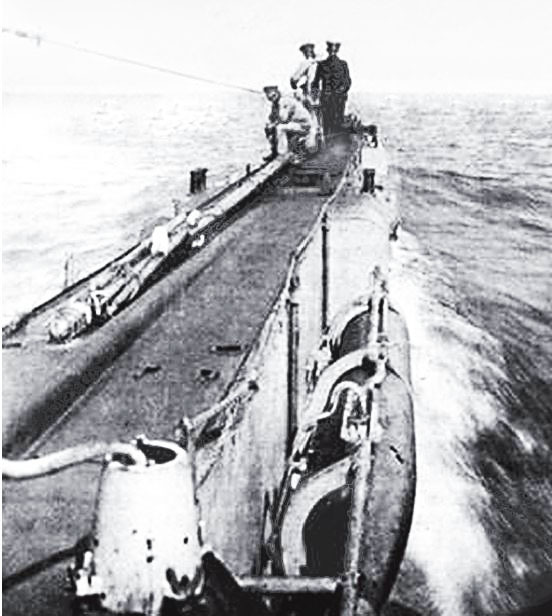

«Кета» в порту. Нет ни пушки, ни торпедных аппаратов, ни труб

Аппараты вместе с торпедами создавали значительное гидродинамическое сопротивление движению лодок. Точная наводка аппаратов на цель оказалась невозможной. Торпеды во время похода были недоступны для обслуживания*.

* Несмотря на всё это, 30 подводных лодок по 620–650 тонн, построенных в 1913–1917 гг. для Балтийского и Черноморского флотов, получили 4 или 8 рамочных аппаратов. Война показала, что они абсолютно бесполезны.

Что до типа торпед, то единственной, подходящей для «Кеты» по габаритам, была укороченная образца 1880 г., которой вооружали минные катера броненосцев и крейсеров. Её калибр 381 мм, длина 4,58 м; вес 324 кг; дальность хода 400 м на скорости 21 узлов (за 37 секунд).

В этой связи отмечу, что некоторые сказочники утверждают, будто бы и аппараты для «Кеты», и торпеды для них спроектировал сам Янович. Скажу без политкорректности, что это бред.

Торпеда очень сложный механизм. Не случайно все флоты миры более 60 лет использовали торпеды конструкции Уайтхеда, внося в них минимальные изменения.

А ещё сказочники утверждают, будто бы на «Кету» после испытаний, состоявшихся в июле 1904 г., установили 47-мм револьверную пушку Гочкиса. Но достаточно взглянуть на фотографию, чтобы понять: ещё одна выдумка.

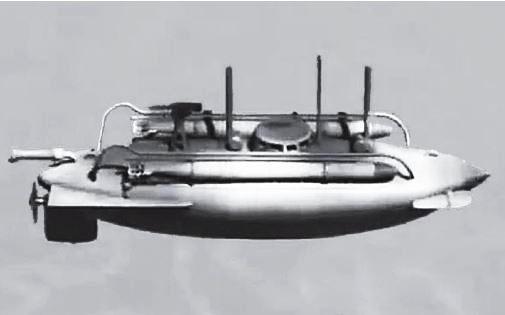

Современный фейк. Пушки на «Кете» не было. Торпедные аппараты Джевецкого выглядели иначе, а здесь торпеды просто закреплены на корпусе. Появилась третья вертикальная труба, которой нет на схеме

Пятиствольная револьверная 37-мм пушка Гочкиса обр. 1886 г., имела длину 148,5 см и вес 209 кг. Унитарный снаряд к ней (длина 16,8 см) весил 675 граммов. Он летел не далее 1,85 км. Боекомплект в 100 снарядов весил 67,5 кг, без учета упаковки. Сотни снарядов хватало (с учетом времени на смену обойм) максимум на 3 минуты непрерывного огня. Одноствольная весила вдвое меньше — 103 кг.

А пятиствольная револьверная пушка Гочкиса калибра 47 мм имела длину 200 см и вес 578 кг. Снаряд к ней весил 1,5 кг. Не о чём говорить.

Одноствольная 47-мм весила 235,5 кг. В принципе, её можно было поместить на вертлюге перед люком «Кеты» и закрепить шестью болтами. Но... В люке помещался только один человек, который управлял лодкой. Стрелять тоже пришлось бы ему, причем не только целиться, но и вращать ручку механической перезарядки! Так что не случайно пушка не показана на схеме устройства «Кеты», и отсутствует на фотографиях.

Вопрос вооружения «Кеты» чем-нибудь стреляющим обсуждался, но дальше разговоров не продвинулся. Теоретически на лодку можно было поставить 7,62-мм пулемёт, но их в наличии было очень мало, и ему тоже требовался второй номер. А в люке едва помещался один человек!

Во Владивостоке Яновичу дали одного унтер-офицера, трёх матросов и баржу, служившую плавбазой. На баржу погрузили «Кету» и отбуксировали сначала в Николаевск-на-Амуре, а оттуда к мысу Лазарева в Амурском лимане, в районе которого она плавала. Янович даже выдумал, будто бы выходил в атаку на два японских миноносца, но сел на мель. А то бы он им показал, где раки зимуют!

Вот эта выдумка:

1 августа 1905 г. моряки привели свою ПЛ в боевое состояние, установив снятые при буксировке баржи торпедные аппараты. Войдя в пролив Невельского, экипаж ПЛ «Кеты» обнаружил на траверзе мыса Погиби 2 японских миноносца. Лейтенант С. А. Янович пошел на сближение, но когда до цели оставалось около 10 кабельтовых (1,85 км), лодка неожиданно села на мель.

Момент для атаки был упущен, но с японских кораблей заметили её, корабли легли на обратный курс.

В четырёхтомном труде историков японского флота «Опи-сание военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи» (изданном в переводе на русский язык Морским Генеральным штабом в 1909–1910 гг.; в сумме 883 страницы) об этой атаке нет ни слова.

Японцы её не заметили. Почему? Да потому, что не было никакой атаки.

Может быть, Янович действительно «видел» издалека японские миноносцы. Но у них крейсерский ход не меньше 15 узлов, тогда как у «Кеты» полный — 3 узла. И как она могла атаковать миноносцы, удаленные минимум на 2,5 км?!

Это такое же враньё, как выдумка капитана 1-го ранга Всеволода Руднева о том, что «Варяг» потопил своим огнём японский миноносец и повредил крейсер «Асама». Миноносцы в бою на рейде Чемульпо не участвовали, это засвидетельствовали офицеры иностранных стационеров: английского крейсера «Talbot», французского крейсера «Pascal», итальянского крейсера «Elba», американской канонерки «Vicksburg». А в японские корабли не попал ни один из снарядов «Варяга»!

Боевая ценность «Кеты» находилась на нулевой отметке. Тем не менее, она оставалась в строю три года. Только 19 июня 1908 г. её списали «как технически непригодную к использованию» и оставили ржаветь на берегу в Николаевске-на-Амуре.

«Кета» у причала завода Лесснера. У люка рубки нет крышки