Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6993

Содержание материала

Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли

В научно-популярной литературе на разных языках имеется много упоминаний

о низкобортных, полупогружных и полуподводных судах. Однако до сих пор не было

ни одной обзорной работы по данной теме.

Эта книга — первая.

Автор отмечает, что существует путаница в классификации, из-за которой одни

и те же конструкции попадают в разные условные группы.

Автор предложил критерии для разделения этих групп.

При этом он рассмотрел почти все известные проекты за 180 лет,

не только реально существовавшие, но и оставшиеся на бумаге.

Проекты отображены в многочисленных иллюстрациях.

Книга интересна для читателей, увлекающихся историей флота и судомоделизмом.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга продолжает серию моих работ, посвященных военным кораблям и аппаратам, плавающим по морю и в его глубинах*.

* Атака под ватерлинией. Очерки истории минно-торпедного оружия XIX века. Минск, 2019. (368 c., 254 ил.). ISBN 987-9984-897-75-2.

С неба — под воду: Ныряющие летательные аппараты. Рига, 2024. (120 с., 122 ил.). ISBN 987-9984-897-86-8.

Авианесущие подводные корабли. Рига, 2025. (244 с., 272 ил.). ISBN 987-9984-897-87-5

Если они кого-то заинтересуют, вы легко найдёте их в интернете на разных сайтах (например -seatracker,ru, epizodyspace.ru, моремход, и др.)

На этот раз я рассматриваю историю военных кораблей, известных под названиями «низкобортных, «полупогружных» и «полуподводных».

В СМИ и специализированной литературе на разных языках можно найти много упоминаний о таких кораблях, но до сих пор не было ни одной работы, полностью посвященной их истории.

Вот я и попытался восполнить пробел.

Предварительно пришлось решить проблему расположения материала. Сначала пытался использовать уже апробированное мной разделение кораблей (судов) по типам двигателей. Не вышло. Потом — по водоизмещению и габаритам. И это не удалось.

В итоге избрал самый простой принцип: хронологический, несмотря на все его недостатки.

Предупреждаю читателей, что в книге нет описания современных полупогружных катеров и полуподводных транспортёров, предназначенных для скрытной доставки, высадки и эвакуации бойцов подразделений специального назначения, имеющихся в составе ВМС многих стран мира. Я планирую рассмотреть их в книге «Подводные диверсанты XXI века», над которой потихоньку работаю.

Нет здесь и многочисленных полупогружных гражданских судов, создаваемых для перевозки морем крупногабаритных грузов, либо для специальных подводных работ. Мне они неинтересны.

ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРЫ

Водоизмещение. В большинстве случаев указано «нормальное». Это масса корабля с полным комплектом боеприпасов, двумя третями топлива и пресной воды, но без экипажа и провианта.

Размерения: первая цифра — наибольшая длина, вторая — ширина в миделе, третья — осадка.

L — длина орудия в калибрах; например, 203-мм/L35 это 710 см.

ВМВ — вторая мировая война

ГАС — гидроакустическая станция (гидролокатор)

ГК — главный калибр корабельной артиллерии

Дм — дюйм; например, калибр 11 дм (279 мм), 5 дм (127 мм), 2 дм (51 мм).

л. с. — мощность механизмов в лошадиных силах

ПВО — орудия зенитной артиллерии

ПК — подводное крыло

ПМ — паровая машина.

ПТЗ — противоторпедная (противоминная) защита

РДП — устройство для снабжения двигателя атмосферным воздухом (шноркель)

РЛС — радиолокационная станция (радар)

СмПЛ — сверхмалая подводная лодка

ТВД — театр военных действий

ТТХ — тактико-технические характеристики.

Узл. — скорость в узлах (1 узел = 1852 м/ч)

фнт — 0,454 кг

Введение

ЧТО ТАКОЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ И ПОЛУПОДВОДНЫЕ КОРАБЛИ

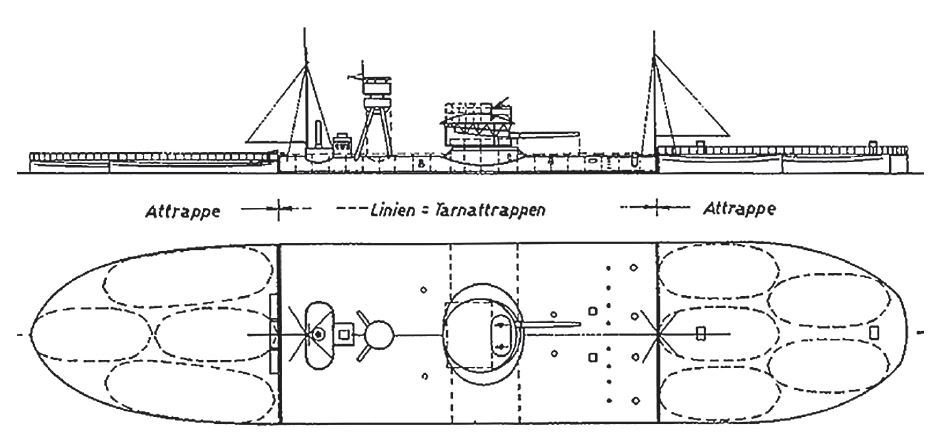

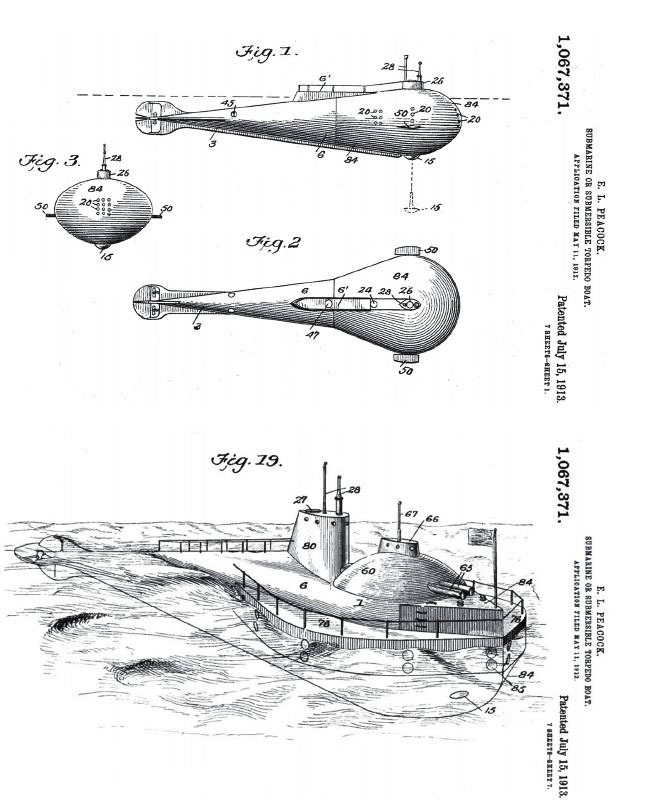

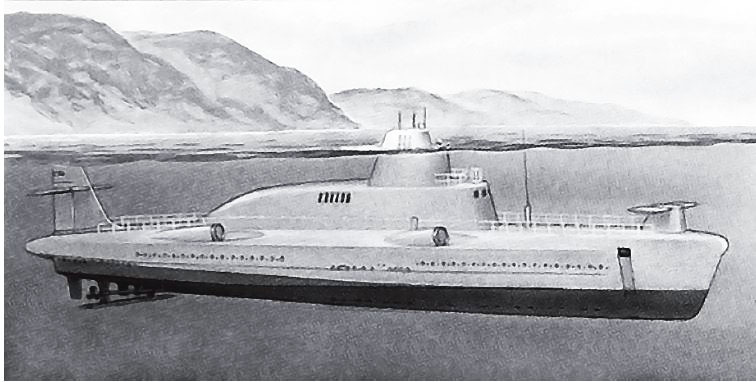

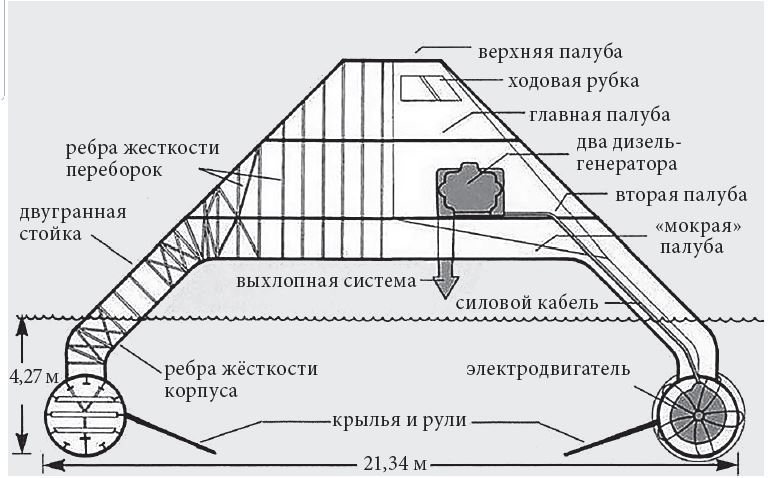

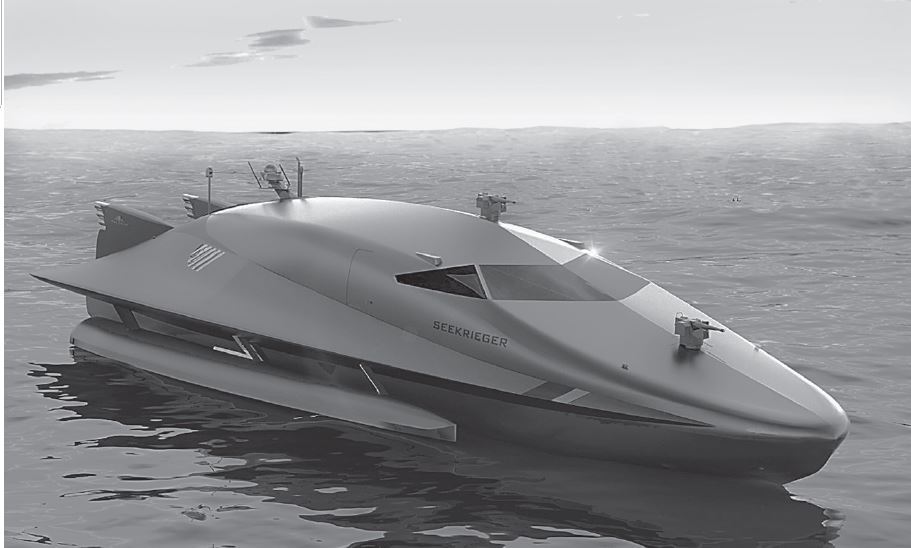

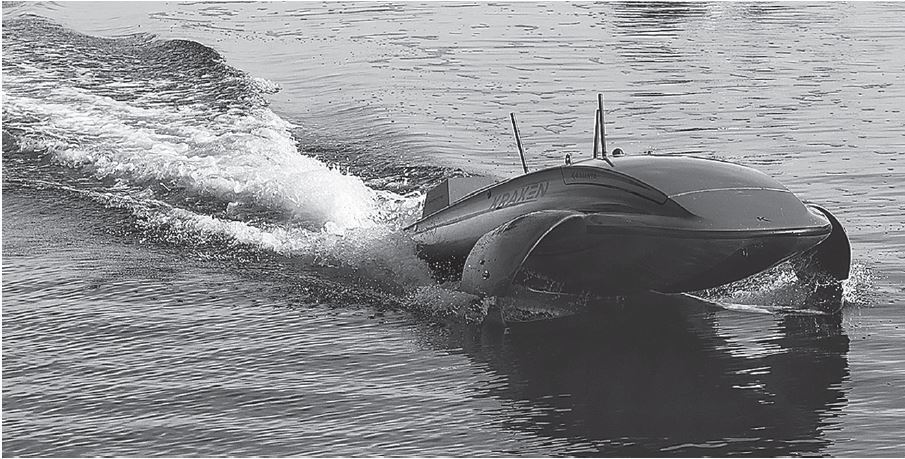

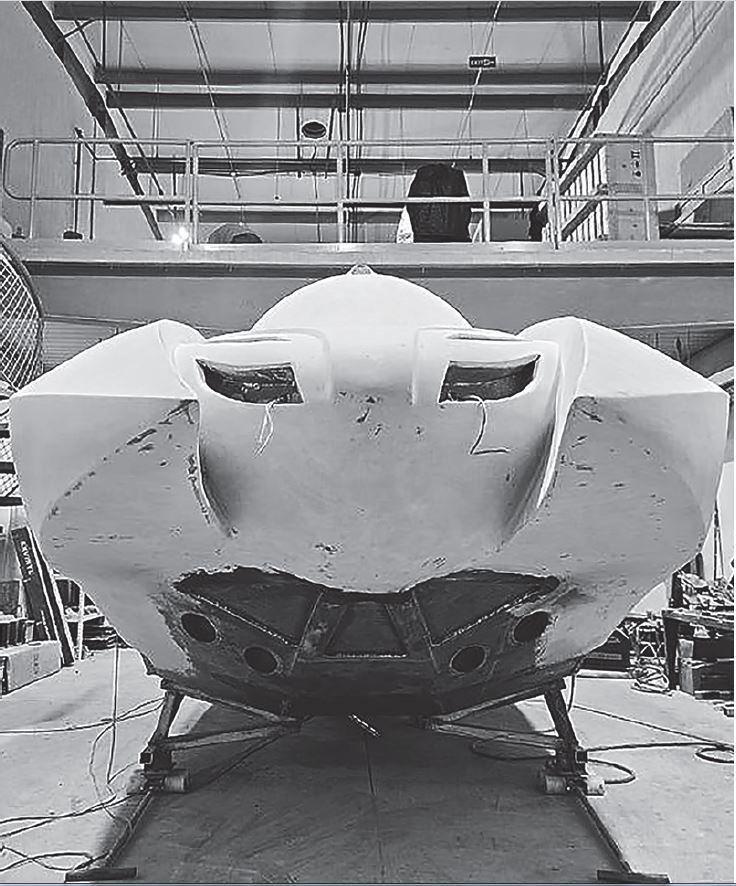

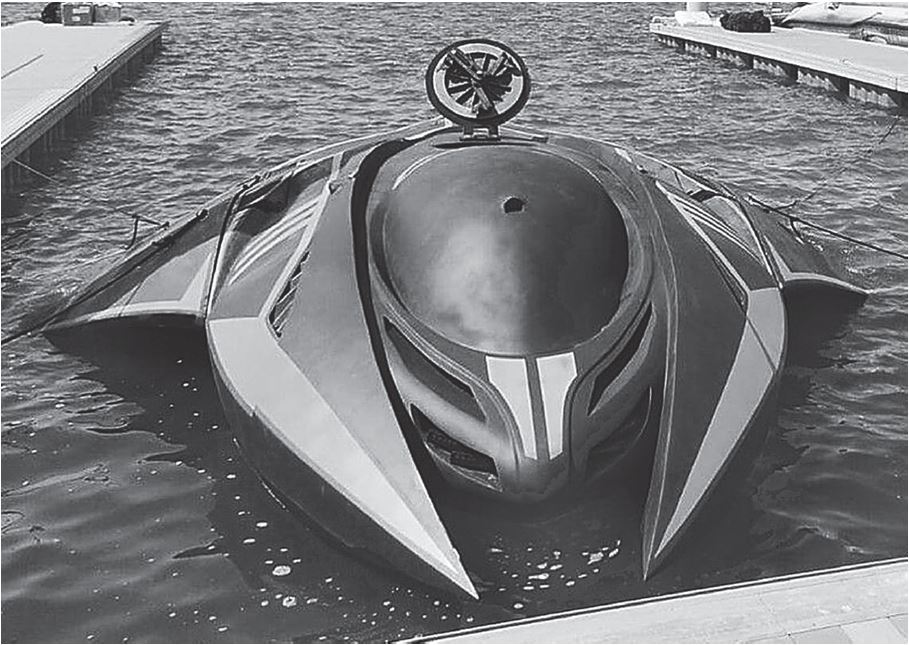

Полупогружной корабль или судно (англ. semi-submersible ship, or vessel; франц. navire semi-submersible; нем. halbtauchschiff) имеет и другие названия: надводно-подводный корабль (surface-submersible ship), ныряющий корабль (diving ship), корабль-подводная лодка (ship-submarine).

Но при использовании любого из этих названий речь идет о корабле (или судне), способном уменьшать высоту надводной части борта. Цель — сделать корабль менее заметным для оптики, а также менее уязвимым для поражения.

Начну с определений.

Низкобортный корабль (судно). У него высота надводной части борта не превышает 2–2,5 метра. Это связано с определением «свежей погоды». По шкале адмирала и гидрографа Френсиса Бофорта (1805 г.), в свежую погоду высота волн именно такая.

Полупогружной корабль (судно). Он погружается путем заполнения балластных цистерн забортной водой не глубже, чем до уровня верхней палубы. В результате корабль превращается в малозаметную цель, которую с большого расстояния трудно увидеть (особенно в свежую погоду) и которую трудно поразить снарядами артиллерийских орудий.

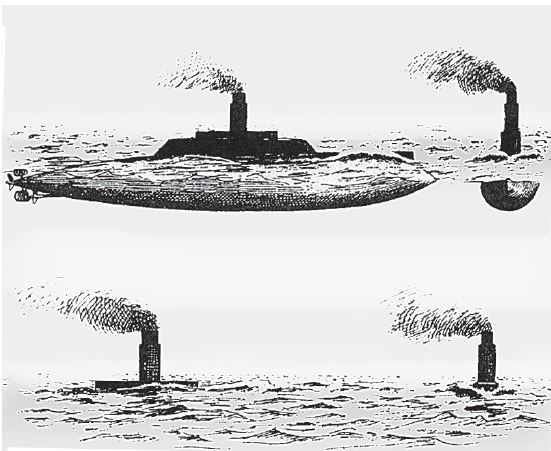

Полуподводный корабль (судно). Им является такой, у которого корпус полностью скрыт в воде, а на её поверхности остаются лишь выдвижные устройства (дымовые, выхлопные, вентиляционные трубы, перископы, антенны) и (или) рубка управления.

Размеры и водоизмещение кораблей (судов, аппаратов) для подобного разделения не имеют значения.

Попытки создания полупогружных и полуподводных кораблей (судов) периодически предпринимаются во многих странах мира с 40-х годов XIX века и по настоящее время, но в большинстве случаев они оказались мало успешными.

Причина в том, что попытки совмещения в одной конструкции качеств надводного корабля (мореходность, скорость, огневая мощь) и подводной лодки (скрытность, способность атаковать торпедами в подводном положении) приводили к появлению гибридов, недостаточно эффективных на воде и под водой.

Созданию полупогружных и полуподводных кораблей высокой боевой эффективности препятствуют проблемы, обусловленные разными требованиями к надводному кораблю и подводной лодке.

Например, форма корпуса, оптимальная для надводного хода, имеет плохую обтекаемость в подводном положении и обладает избыточной плавучестью, что замедляет процесс погружения. И наоборот, корпус, хорошо обтекаемый под водой, отличается скверной мореходностью и маневренностью.

Кроме того, надводно-подводным гибридам присуща недостаточная боевая устойчивость по сравнению с обычными кораблями, так как они не переносят попадания снарядов, торпед, авиабомб (например, пробоина в балластной цистерне осложняет погружение или делает его невозможным.

Отличить гибрид от обычного надводного корабля нетрудно, труднее разделить гибриды и «чистые» подводные лодки. По моему мнению, главным отличием гибридов от субмарин является постоянная связь с поверхностью воды (в виде надводной части корпуса или рубки, вентиляционных, дымовых, выхлопных труб). Эта связь иногда нарушается, но на небольшое время, исключительно ради скрытности.

По степени погружения гибриды можно разделить на 3 группы:

1) «оседающие в воду» своим корпусом до уровня верхней палубы;

2) способные погружать под воду весь корпус, но сохраняющие связь с надводным пространством через рубки управления, вентиляционные, выхлопные, дымовые трубы, антенны радиолокаторов или радиостанций;

2) «ныряющие» — полностью погружаемые в воду и движущиеся под водой, но значительно уступающие «чистым» субмаринам глубиной и скоростью погружения, дальностью и скоростью подводного плавания.

В чём достоинства таких кораблей? Они в трудности их обнаружения ввиду низкой высоты надводной части над поверхностью воды и в возможности использования оружия как надводного корабля, так и подводной лодки.

И всё же, несмотря на 180-летнюю историю и многочисленные проекты, перспективы надводно-подводных кораблей до последнего времени оставались туманными из-за повышенной сложности конструкции, более высокой стоимости (в пересчете на тонну водоизмещения) и в меньшей боевой эффективности по сравнению с обычными надводными кораблями и подводными лодками.

Концепция гибрида получила довольно широкое воплощение только в категории катеров сил специальных операций, а также в виде ныряющих катеров наркомафии.

Но для истории военно-морской техники низкобортные, полупогружные и полуподводные корабли очень интересны.

Часть I

НИЗКОБОРТНЫЕ КОРАБЛИ

В первой трети XIX века сначала коммерческие, а затем и военные флоты стран Европы, Северной и Южной Америки ускоренно переходили от парусных кораблей к парусно-паровым, с огромными гребными колёсами по бортам. А в 40-е годы вместо колёс начали широко внедрять гребные винты конструкции шведа Йона (Джона) Эриксона (1803–1889), работавшего сначала в Великобритании, а с 1838 г. в США.

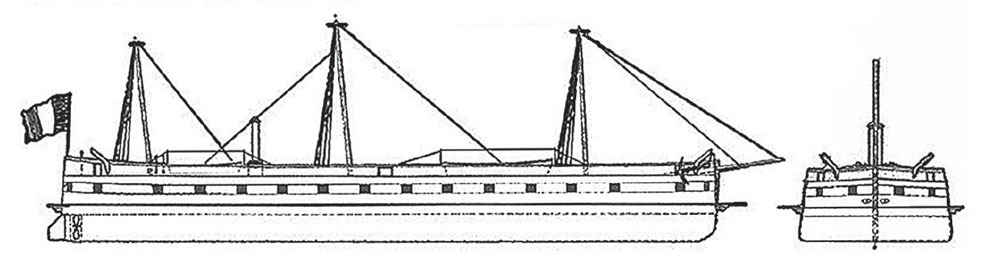

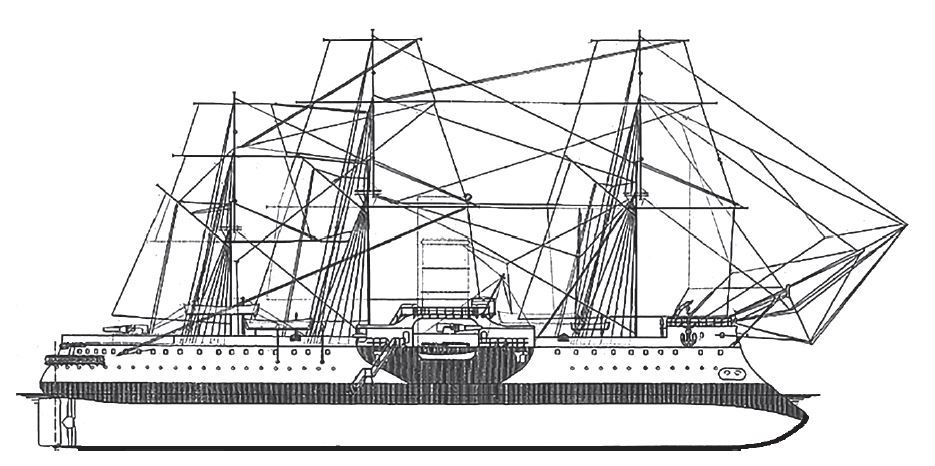

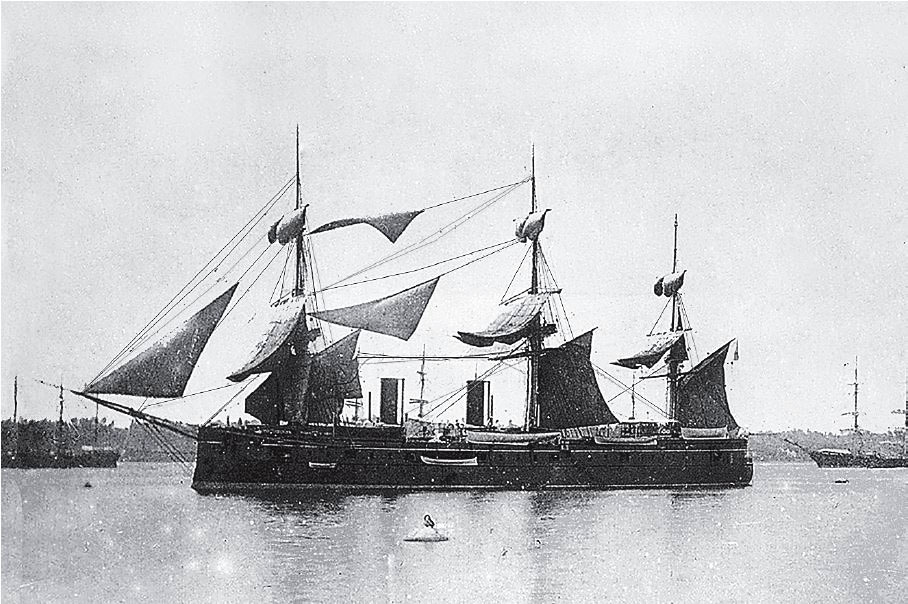

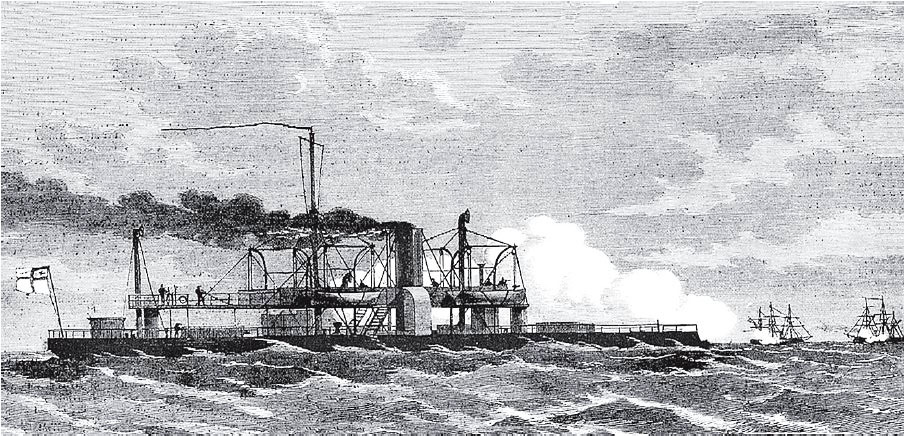

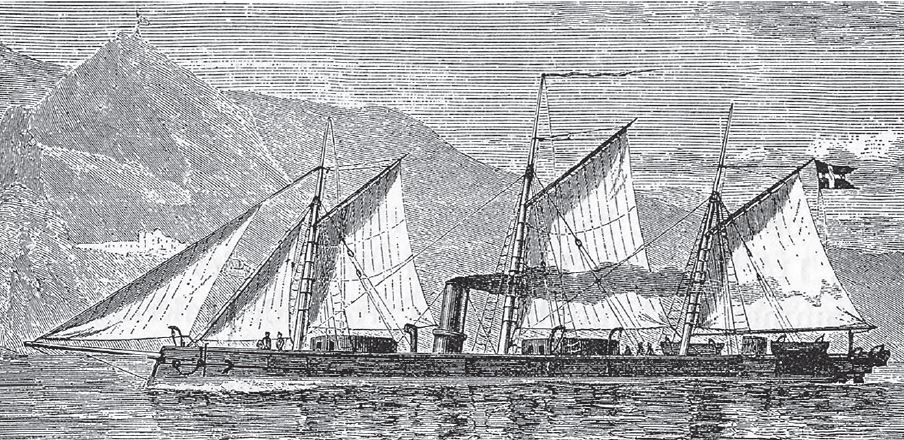

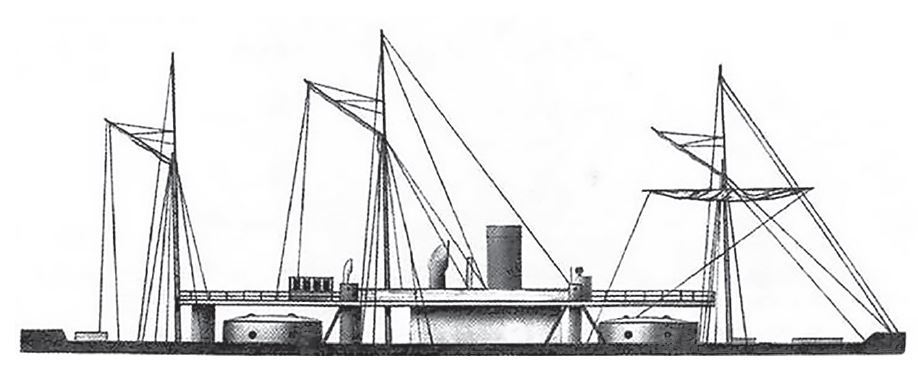

Первые французские, русские, австрийские, итальянские, датские броненосцы, большинство английских и американских были деревянными, борта которых обшивали листами железной брони.

Установка на них паровых машин с гребными винтами тоже не внесла изменений в корабельную архитектуру — они ещё долго сохраняли мачты с полным парусным вооружением. Более того, конструктивной основой для броненосцев, строившихся на протяжении 10–15 лет после появления в 1855 г. первых пяти французских плавучих батарей типа «Dévastation», служили деревянные корпуса линейных кораблей или фрегатов батарейного типа*.

* «Dévastation» (Опустошитель), «Foudroyante» (Сокрушительный), «Lave» (Лава), «Tonnante» (Гремящий), «Congrève» (Конгрев)

Только в молодом государстве за океаном (США) появлялись совершенно иные проекты. Это «Demologos» Роберта Фултона (1814 г.), батарея Стивенсов (1842 г.), «шпиндели» Винансов (1858 г.) и, наконец, «Вирджиния» с «Монитором» (1862 г.).

Глава 1

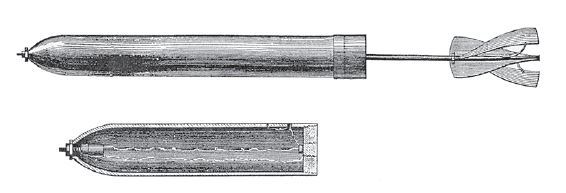

КОРАБЛИ ВЕРЕТЕННОГО ТИПА

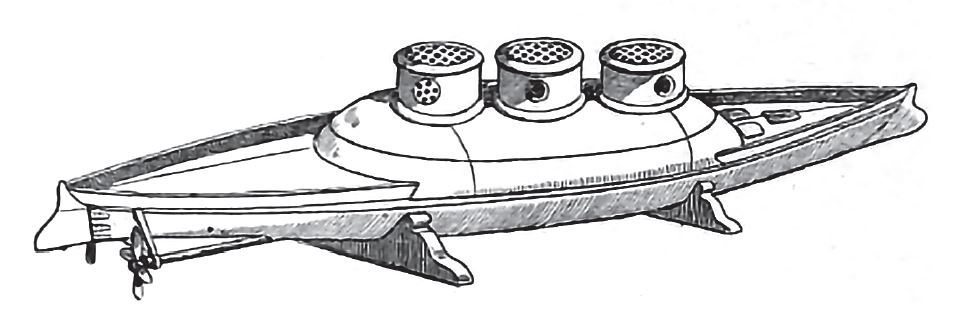

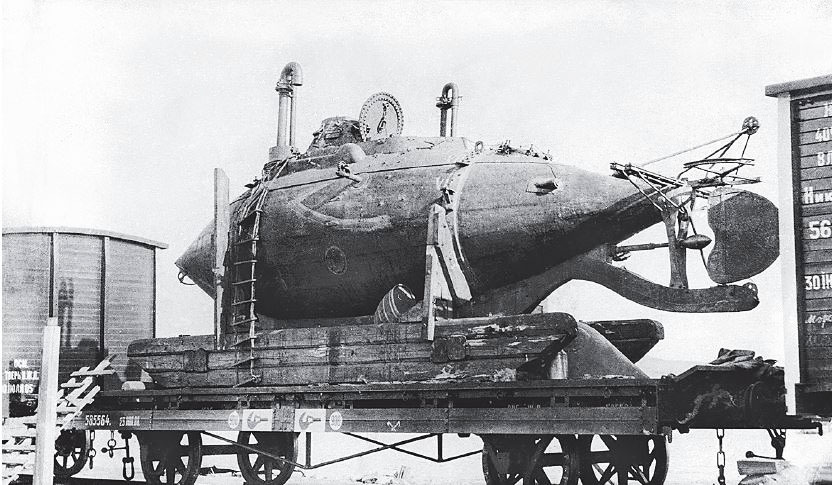

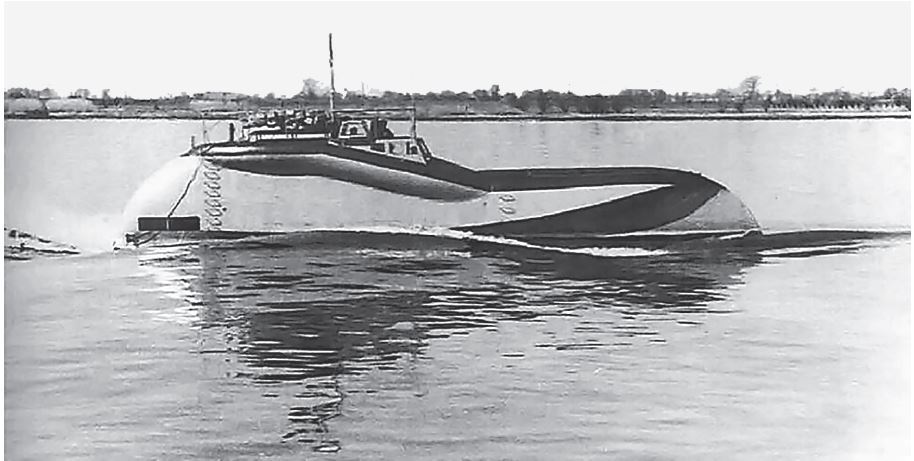

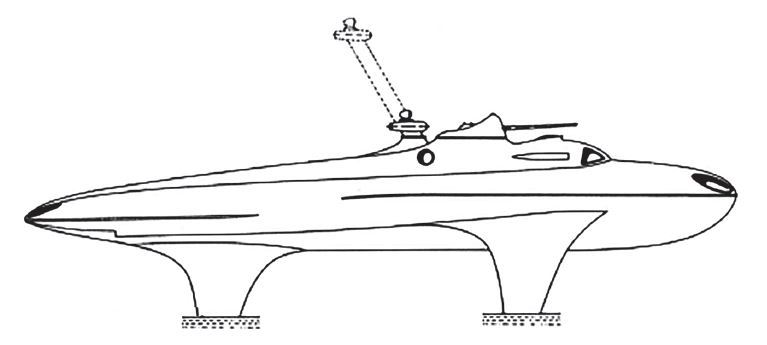

В середине XIX века инженеры Росс Винанс (Ross Winans; 1796–1877) и его сын Томас (Thomas; 1820–1878) спроектировали и построили несколько кораблей с железными корпусами в форме веретена (spindle ships) и паровыми машинами. Их также называли «кораблями-сигарами» (cigar ships).

Росс Винанс был успешным инженером-железнодорожником из города Балтимор (штат Мэриленд).

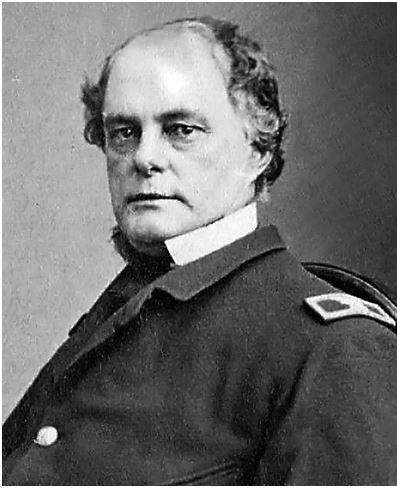

Росс Винанс

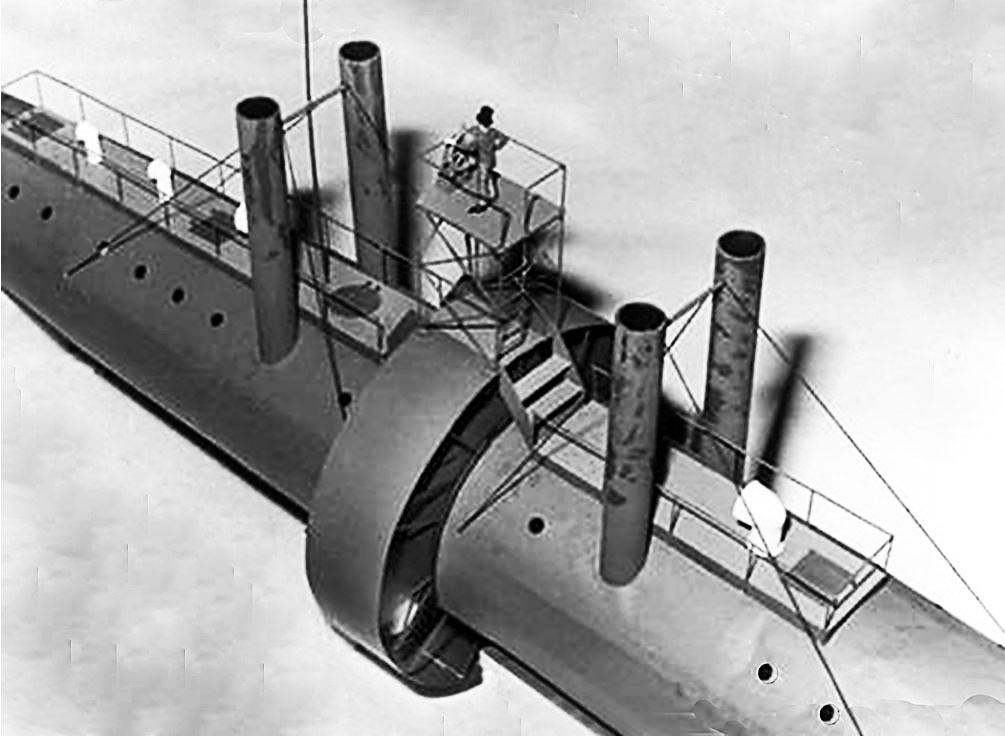

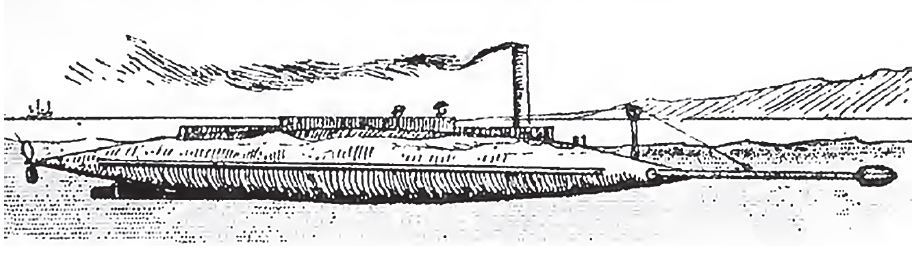

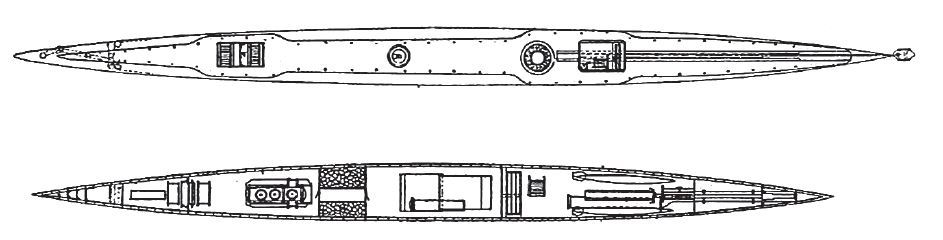

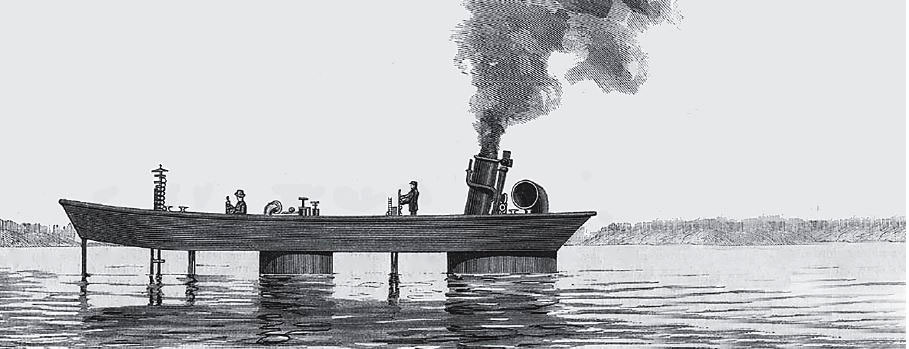

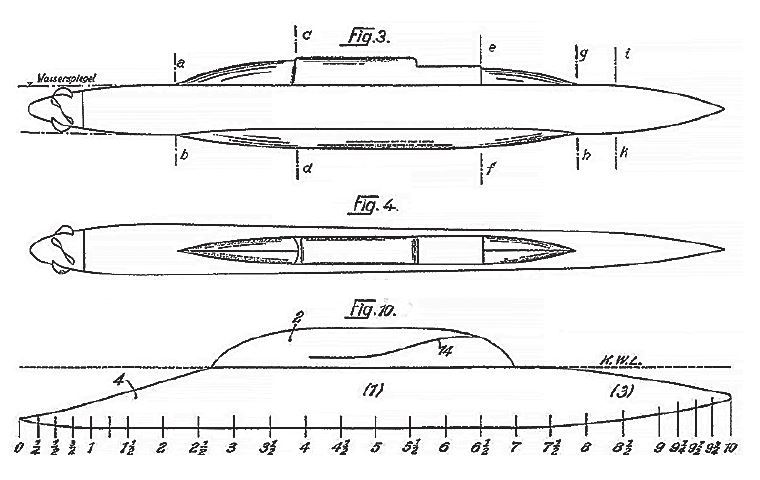

Суть его проектов кораблей заключалась в обтекаемом корпусе, имевшим форму веретена. Из корпуса выступали дымовые трубы. Надстройки отсутствовали, их заменяла платформа с леерным ограждением, расположенная по миделю.

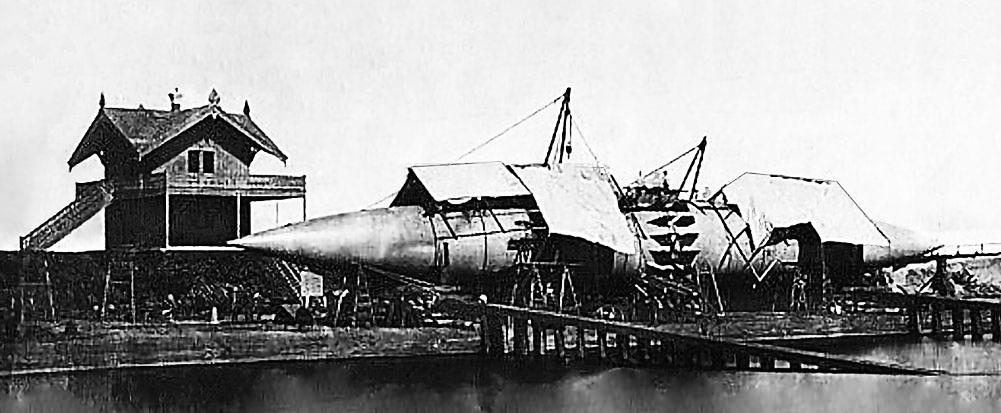

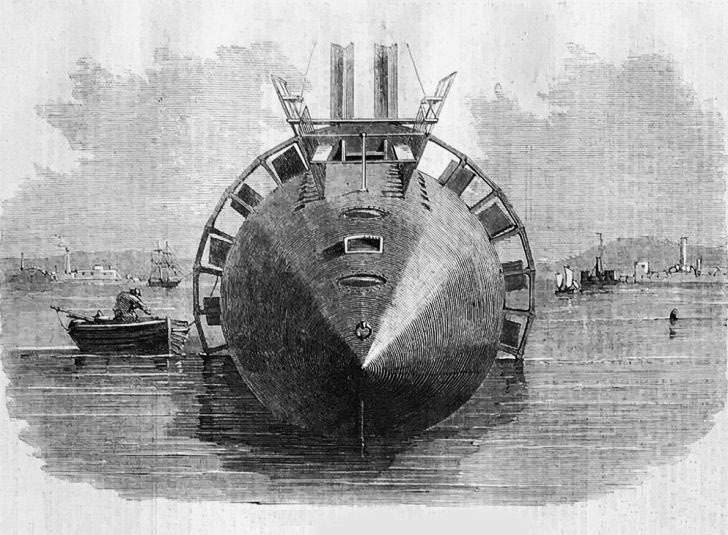

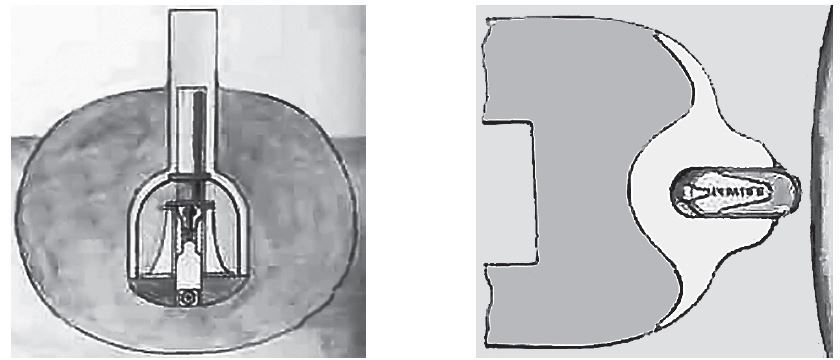

Первый такой пароход («Winans») водоизмещением 350 тонн сошёл со стапеля на воду 3 марта 1858 г. Его корпус длиной 32,92 м (108 футов) и диаметром 4,88 м (16 футов) был сделан из железа толщиной 25,4 мм (дюйм). Длина превышала ширину почти в 7 раз.

Две паровые машины высокого давления (одна в передней секции корпуса, другая в задней) вращали вокруг корпуса, точно по его миделю, большое железное колесо с гребными лопастями, заключённое в кожух. Такой движитель был уникальным, его никто никогда не применял ни до, ни после.

У корабля не было ни киля, ни палубы, ни мачт. Росс Винанс верил, что это судно легко выдержит любой шторм. Его корпус находится большей частью под водой, что позволит ему в любую погоду легко двигаться вперёд, прорезая волны и не обращая внимания на встречный ветер, сильно тормозивший тогдашние парусно-паровые суда.

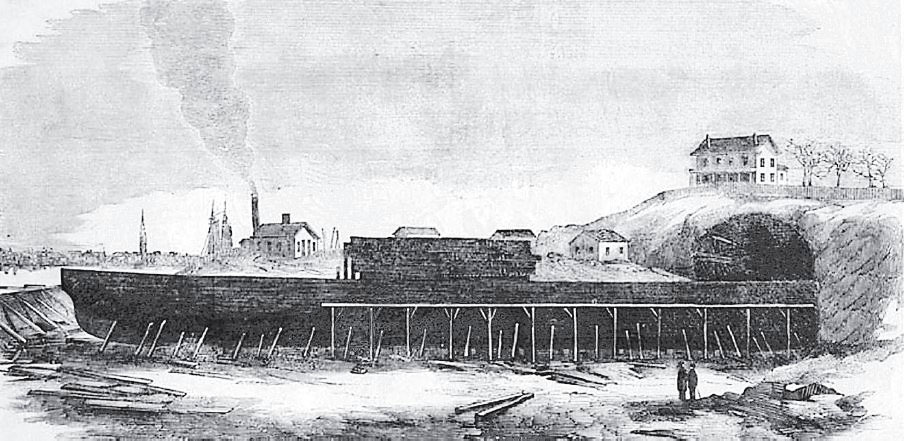

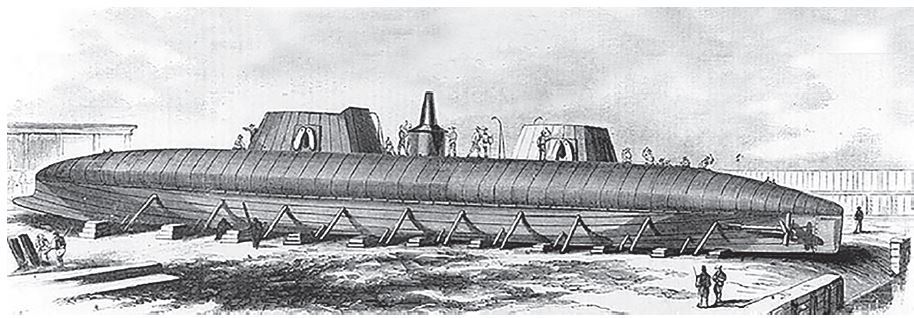

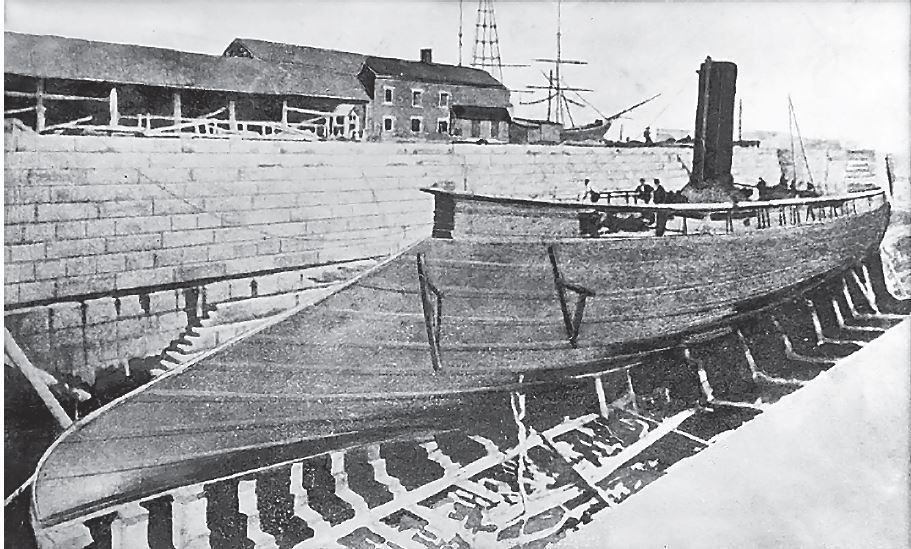

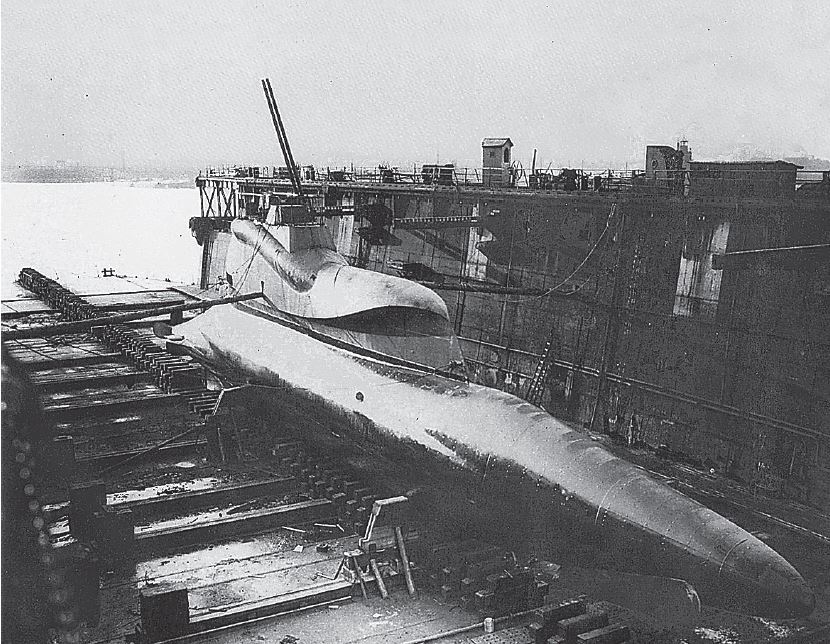

Пароход «Винанс» в постройке в Балтиморе (фото 1858 г.)

На испытаниях в Чесапикском заливе в январе 1859 г. пароход «Winans» прошел за 2 часа 24 американские мили (38,4 км), то есть на скорости 10,3 узла.

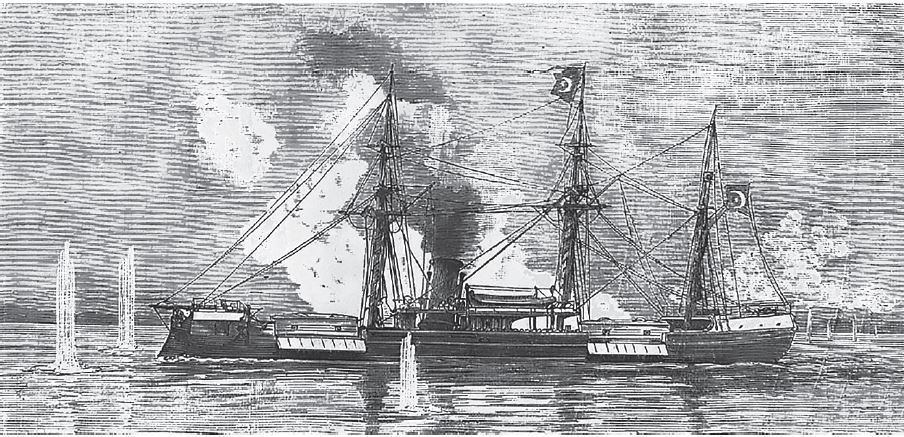

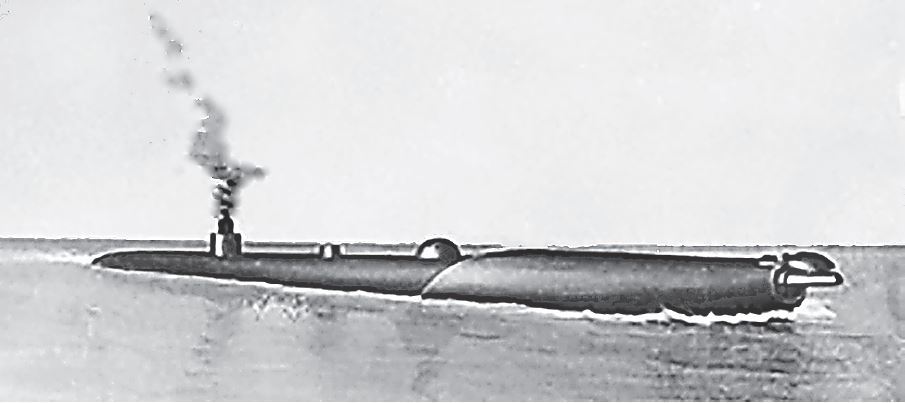

Сначала первый корабль Р. Винанса выгядел так («Illustrated London News», 1858).

Такой результат разочаровал отца и сына, и они сделали корпус ещё более «острым», удлинив его двумя симметричными вставками до 59,13 м (194 фута). Теперь длина корабля превышала диаметр круглого корпуса в 12 раз!

А ещё они добавили две паровые машины, увеличив вдвое общую мощность.

После перестройки пароход показал на мерной миле скорость 17,3 узла (32 км/ч), что в 1860-е годы являлось мировым рекордом!

Но за скорость пришлось дорого заплатить. Почти всё внутреннее пространство парохода занимали котлы, машины и отсеки с углем (прямоточные котлы пожирали огромное количество угля). Команда размещалась в тесноте, пассажирские каюты отсутствовали. Очевидец вспоминал: "Внутренности этого судна были отнюдь не привлекательны. Там было грязно, жарко и тесно, залезать туда надо было словно в какой-то цилиндрический бак.

Для размещения на верхней палубе хотя бы одной пушки места тоже не было. А чтобы попасть из одной части корпуса в другую, надо было подняться по трапу на мостик, перекинутый через кожух гребного колеса. Но во время движения корабля даже малая волна «гуляла» по всему верху корпуса, заливая и этот мостик!"

Изобретатели снова переделали пароход, довели его длину до 71,6 м (235 футов). Однако испытать в море не успели: 14 апреля 1861 г. в США началась гражданская война. Федеральное правительство приказало арестовать Росса Винанса по подозрению в том, что он сторонник сепаратистов-южан. Правда, через месяц его выпустили, но Росс и Томас сразу уплыли в Великобританию, подальше от опасности.

Пароход «Винанс» остался ржаветь на приколе в маленькой гавани Бар (Bar) на одном из многочисленных островов в заливе Бэйвью Манор (Bayview Manor), что в штате Делавэр.

В Англии (на Темзе) и во Франции (в Гавре) отец и сын построили ещё два или три судна гражданского назначения, похожих на пароход «Winans». Я их не рассматриваю.

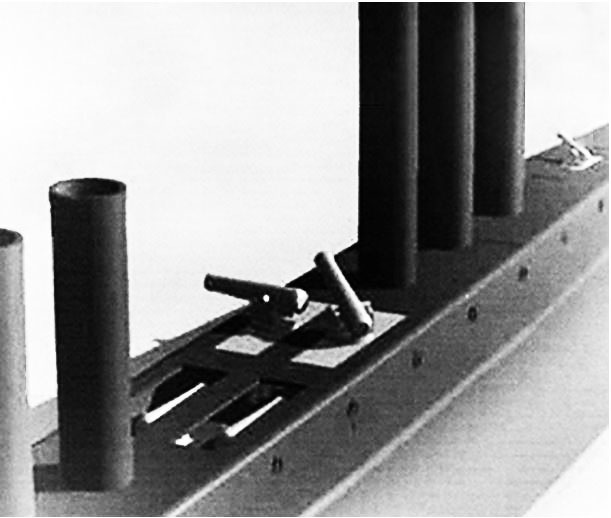

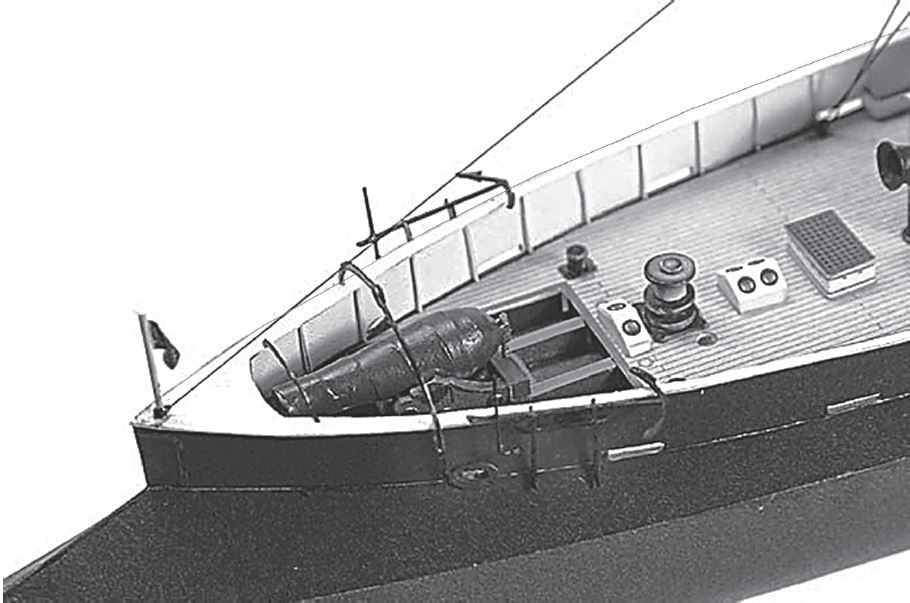

На макете показан мостик с рулевым у штурвала

В это же время третий сын Росса — Уильям Луис Винанс (1823–1897) жил в России. Он строил здесь паровозы, вагоны, платформы. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. Уильям выполнял в своих железнодорожных мастерских заказы на металлические изделия для 40 парусно-гребных канонерских лодок конструкции контр-адмирала Иоганна фон Шанца (1802–1879), которые ускоренно строили в 1854–55 гг. для защиты Кронштадта и Санкт-Петербурга с моря.

Пароход «Винанс» после перестройки для повышения скорости. В середине появилась рулевая рубка

В июле 1861 г. У. Винанс подал в российское Морское министерство предложение «Военные суда на веретенном принципе» (War Vehicles on the Spindle Principle), написанное отцом, но с карандашными примечаниями Уильяма.

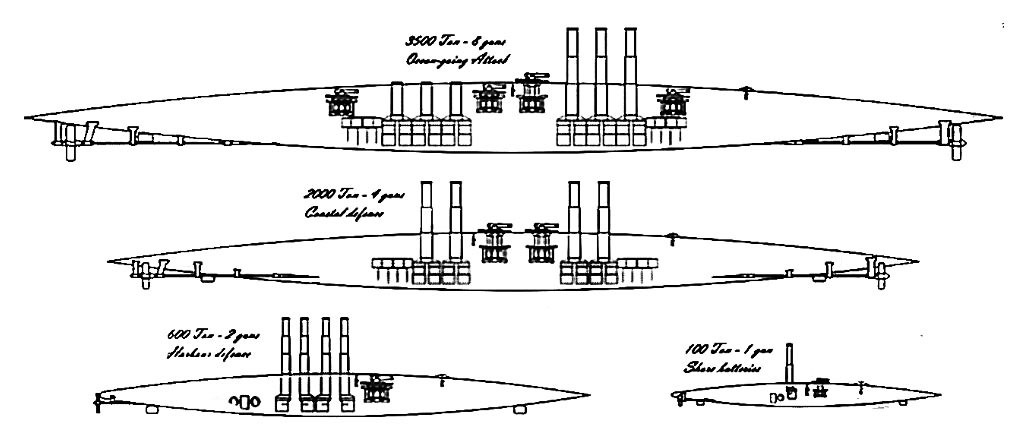

«Предложение» содержало проекты трёх кораблей береговой обороны:

▶ водоизмещением 500 тонн, длиной 44,5 м с 2-мя пушками;

▶ водоизмещением 1000 тонн, длиной 76,2 м (250 футов), диаметром чуть больше 6,3 м (20 футов), с тремя пушками; с проектной скоростью 19 узлов (35,2 км/ч).

▶ водоизмещением 3000 тонн, длиной 153,62 м (504 фута), диаметром 10,97 м (36 футов), с 6 пушка ми, с проектной скоростью 22 узла (40,7 км/ч).

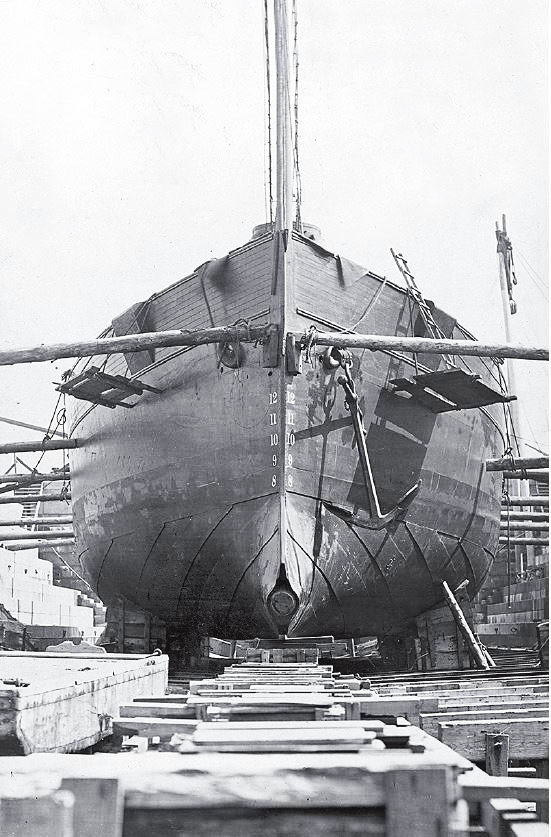

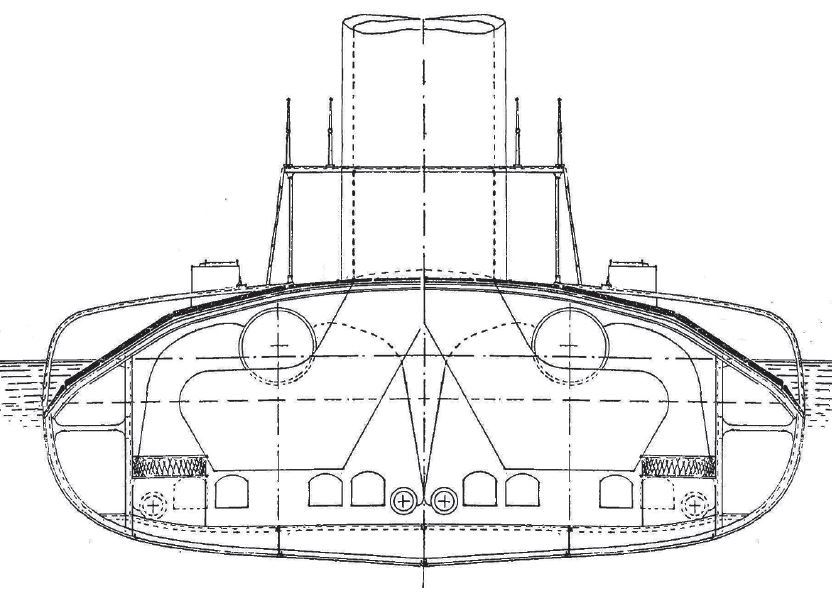

Вид спереди первого корабля Р. Винанса

По расчётам, его корпус выступал из воды на 4,57 м (15 футов), а на 6,4 м (21 фут) был скрыт в воде.

В этом документе много рисунков (в частности, схемы двух кораблей из трёх), описание технических деталей, а также карандашные примечания Уильяма Винанса. В приложении приведены оценки размеров, весов и т. п. Отец и сын старались доказать преимущества шпиндельной конструкции кораблей и отказа от мачт с парусами.

Дымовые трубы выдвижные телескопические, кроме 500-тонной канонерки, так как у неё невозможно полное втягивание.

В передней части корпусов устроены невысокие бронированные рубки для рулевых. На первых двух кораблях гребные винты и рули установлены с обоих концов корпуса.

Самый большой корабль несёт 4 пары больших орудий (8 стволов), средний — 2 пары (4 ствола), малый — одну пару.

На схемах большого и среднего кораблей изображён мостик над корпусом, смонтированный на вертикальных стойках. У малой канонерки такой мостик прикреплён прямо к корпусу.

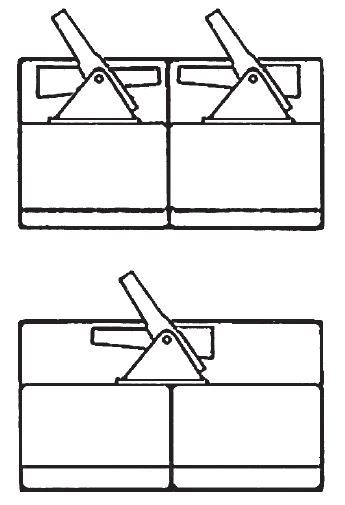

Пушки на опускаемых лафетах

Шеф флота, генерал-адмирал и великий князь Константин Николаевич (1827–1892) отнёсся к предложению благосклонно.

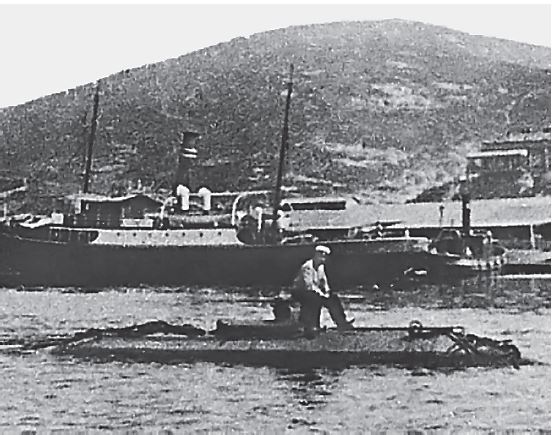

В Петербурге построили небольшое опытовое веретённое судно с паровой машиной. Судя по тому, что его поднимали на борт английского парохода «Nautilus», оно было размером с баркас*.

* Баркасы в то время чаще всего имели размеры около 12 × 3 м (40 × 10 футов).

Судно испытали сначала на Неве, потом в Финском заливе. Моряков оно не впечатлило.

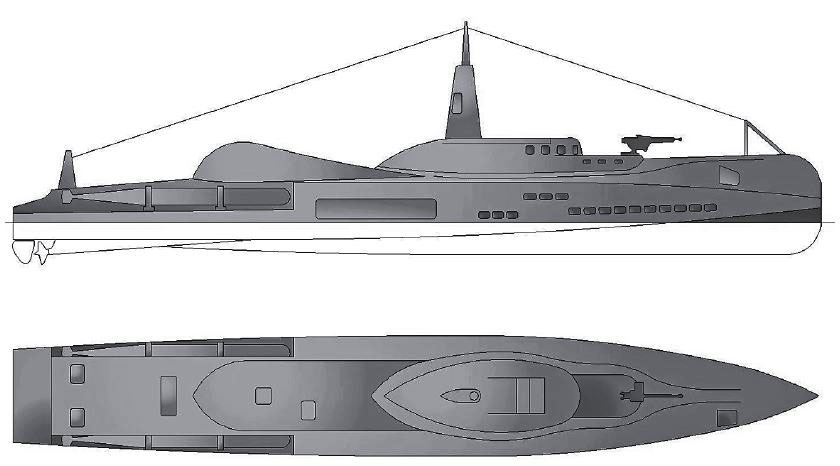

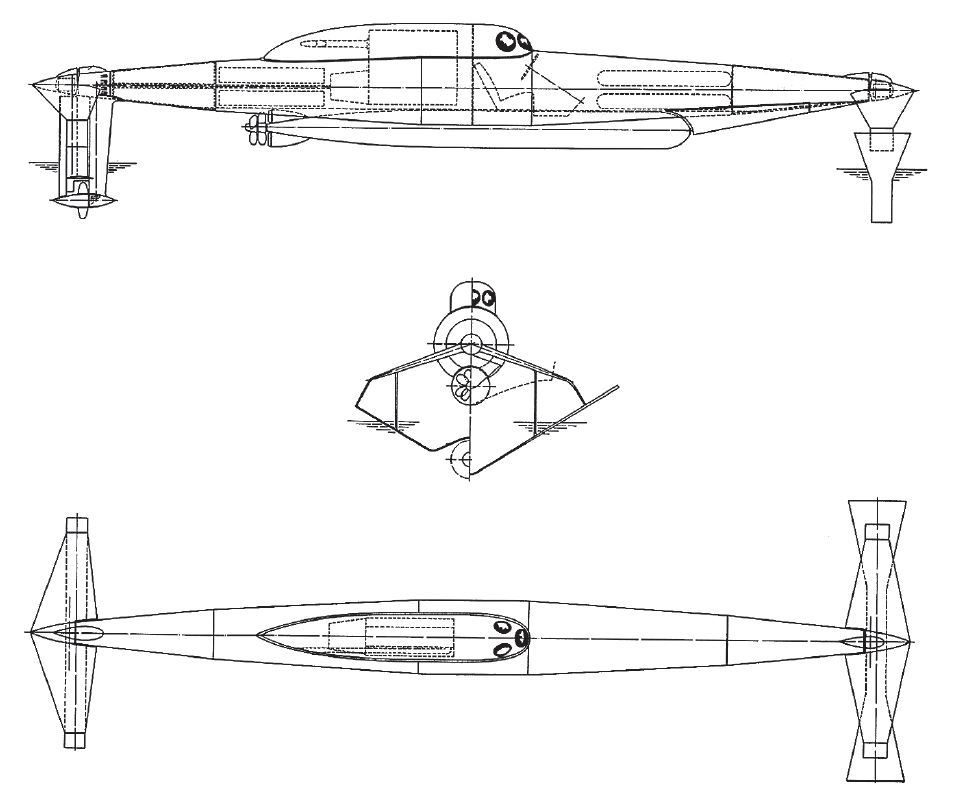

Сверху вниз: корабли Винанса для флота США по 3500, 2000, 600 и 300 тонн

В 1865 г. Уильям построил в Петербурге опытовую канонерскую лодку длиной 25,5 м, диаметром 2,55 м*.

* Для сравнения: длина деревянной канонерской лодки «Ёрш», спущенной на воду в 1874 г., была 30 м, ширина 8,7 м, водоизмещение 358 т. Её вооружение состояло из одной 280-мм пушки и двух 44-мм скорострелок револьверного типа.

Её тоже испытали, но она не показала выдающихся результатов. Описания, рисунки или фотографии обоих прототипов отсутствуют.

***

В декабре 1861 г. Уильям Л. Винанс принёс в посольство США письмо на имя Кассиуса Марсела Клея, посланника США в России в 1861–1869 гг. В нём он предложил построить в США флот паровых кораблей «веретенного принципа», чтобы противостоять «неизбежной войне с Англией».

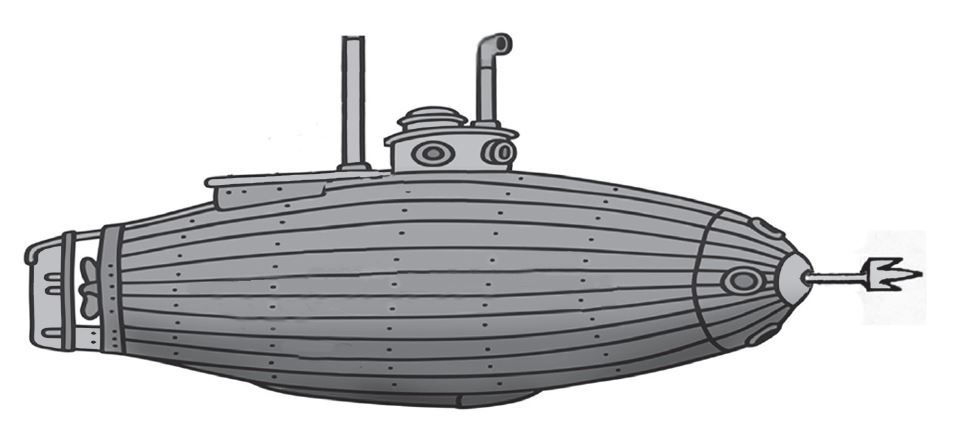

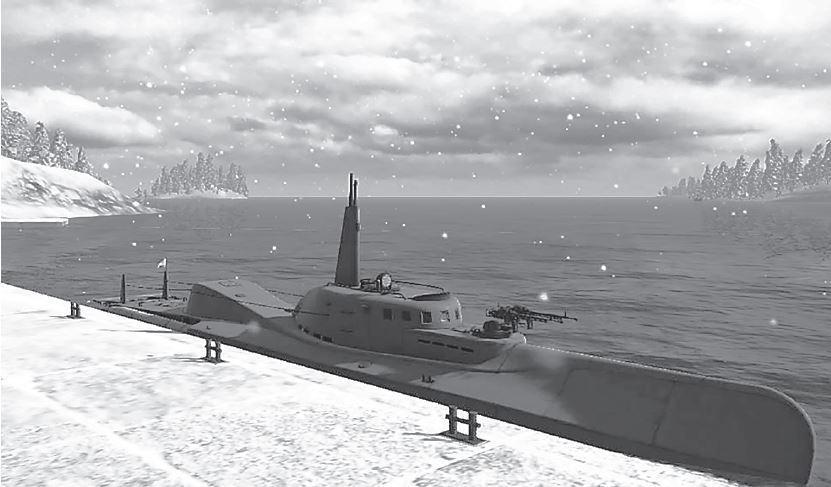

Корабль в 3500 т (компьютерная графика)

В письме сказано, что у таких кораблей нет шпангоутов, округлые листы корпуса соединены внахлёст. Жёсткость корпуса обеспечивают от 28 до 35 поперечных водонепроницаемых переборок.

У. Винанс сообщил также результаты испытаний при стрельбе из пушки по наклонной мишени, имитирующей часть веретенного корпуса. Оказалось, что скрученные вместе пластины дают гораздо лучшие результаты, чем заклёпки («последние вылетают при ударе снаряда»).

Важным преимуществом формы веретена является то, что снаряды, попадающие в любое место округлого корпуса, скользкого от заливающей его воды, дают рикошеты с минимальными повреждениями или вообще без них.

У этих кораблей тоже нет надстроек, а дымовые трубы «в некоторых случаях опускаются вниз при движении». Орудия убираются в корпус, поэтому их можно перезаряжать, не опасаясь

огня противника.

Уильям Винанс предложил американскому флоту 4 типа кораблей:

▶ Водоизмещением 3500 тонн, обшитый железными листами толщиной от 31 до 38 мм, «вооруженный шестью или восемью тяжелыми орудиями». Такой корабль сможет «плавать вокруг Британских островов совершенно безнаказанно», «наносить ущерб их торговле и топить столько военных кораблей, сколько они смогут выставить против нас». У него двухлопастные гребные винты в носовой и кормовой оконечностях.

▶ Несколько кораблей в 1500–2500 тонн, «с немного более тонкой бронёй» и с 4–6 тяжелыми орудиями «хорошо подходят для нашей береговой обороны».

▶ Корабли от 400 до 800 тонн, с 2–4 орудиями «были бы ценны для обороны гаваней».

▶ «Намного меньшие по размеру батареи, способные просто занять и удерживать позицию, с одной большой пушкой, были бы хороши для действий на мелководье, против береговых сооружений, а также полезны при обороне гавани».

Винанс просил Клея переслать письмо в Вашингтон «мистеру Линкольну», то есть президенту США. Однако ответа он не получил. В стране начался масштабный политический кризис, вскоре вспыхнула гражданская война. У президента были дела поважнее, чем изучение экзотических проектов железнодорожников, вдруг подавшихся в судостроители.

ВЕРЕТЕНО-ТАРАН

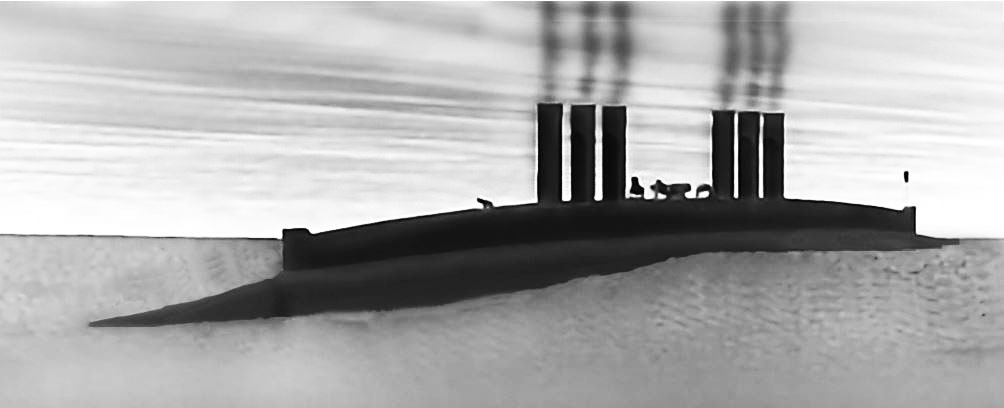

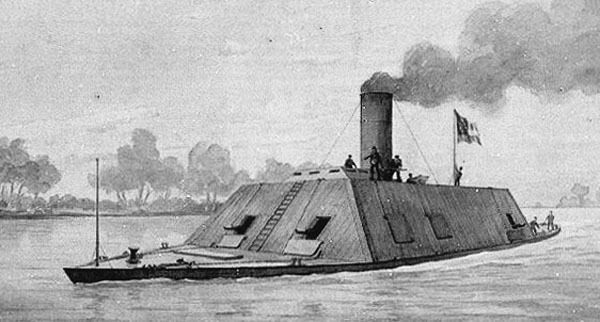

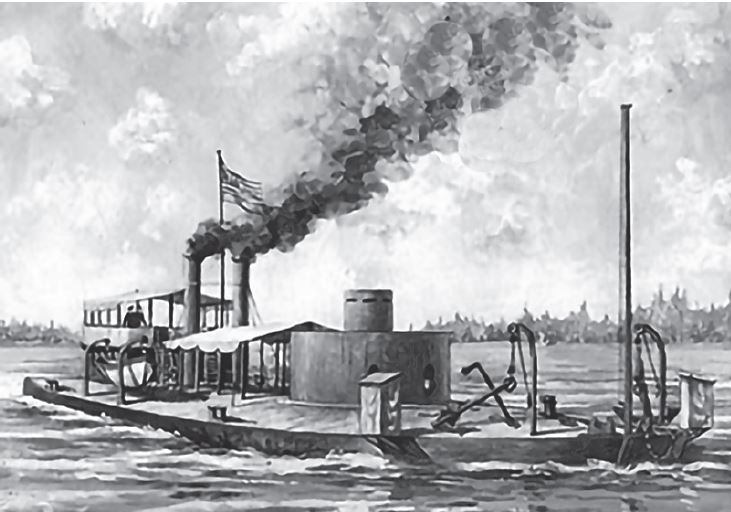

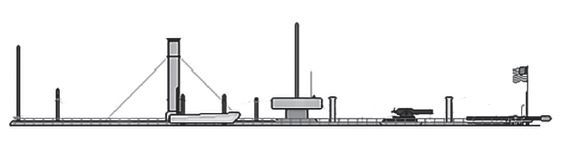

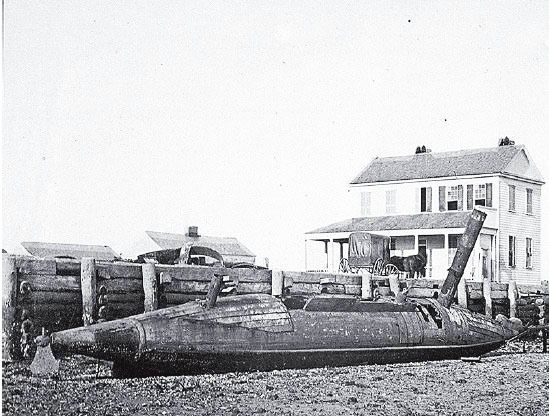

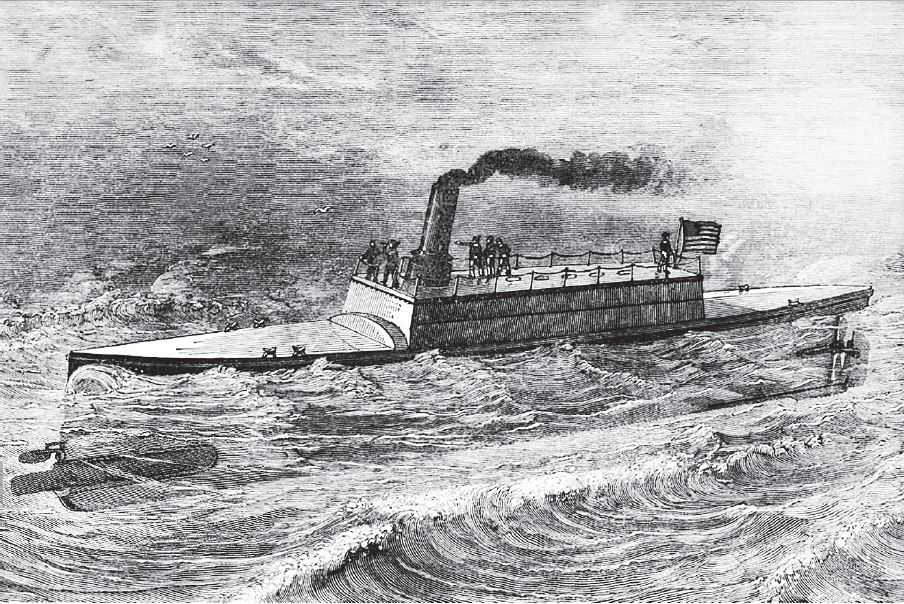

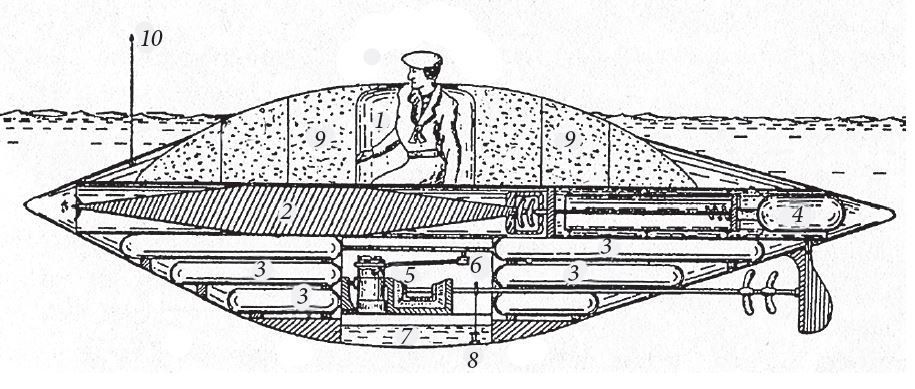

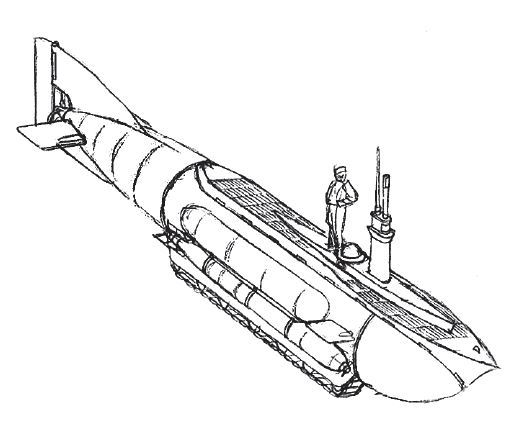

Самым первым броненосным кораблём американских конфедератов (они же южане, они же сепаратисты, они же мятежники — читатель может выбрать то определение, которое ему больше нравится) был небольшой таранный корабль «Manassas»*.

* Манассас — название города в штате Вирджиния, возле которого конфедераты 21 июля 1861 г. одержали первую победу над федералами.

Он вступил в строй 12 сентября 1861 г., на 5 месяцев раньше броненосца «Вирджиния», поднявшего флаг Конфедеративных Штатов Америки 17 февраля 1862 г., а 12 апреля того же года прославившегося сражением на Хэмптонском рейде (Hampton Road).

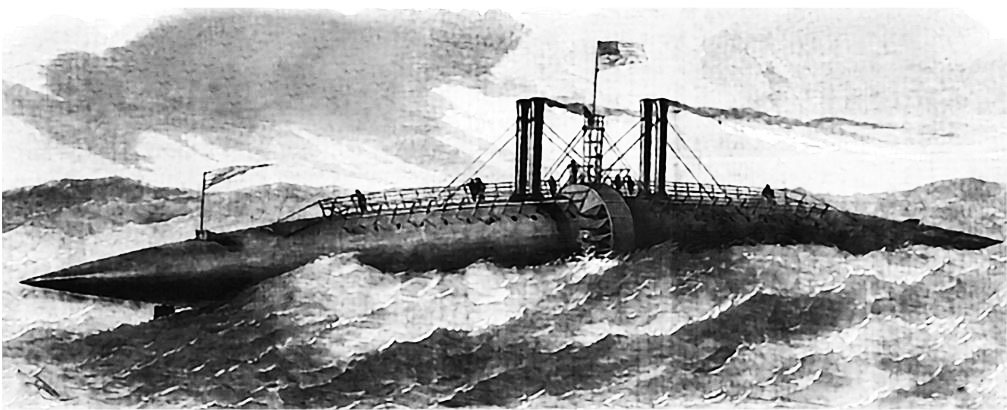

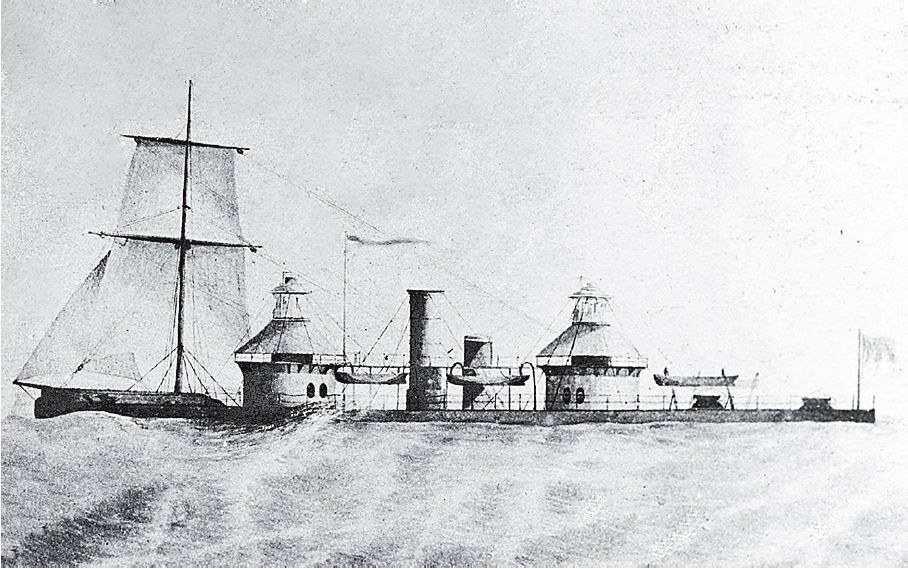

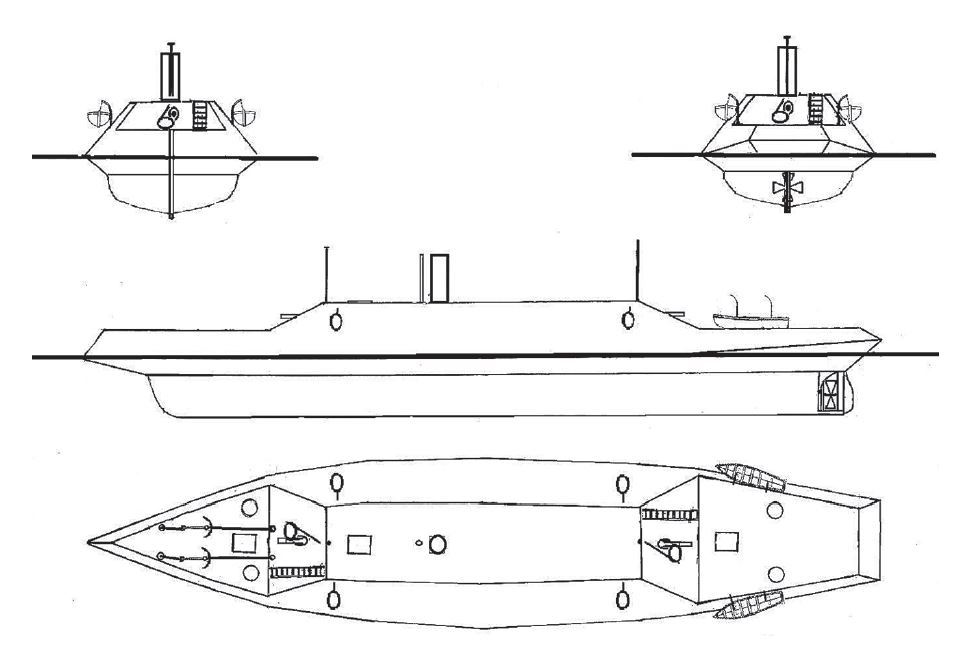

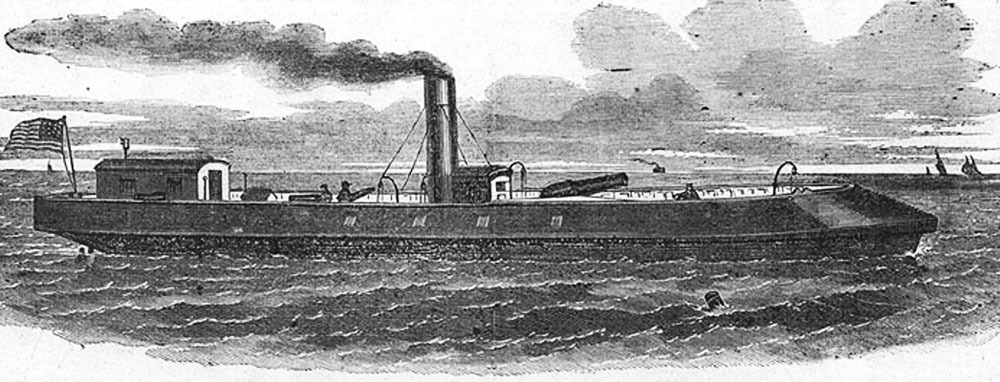

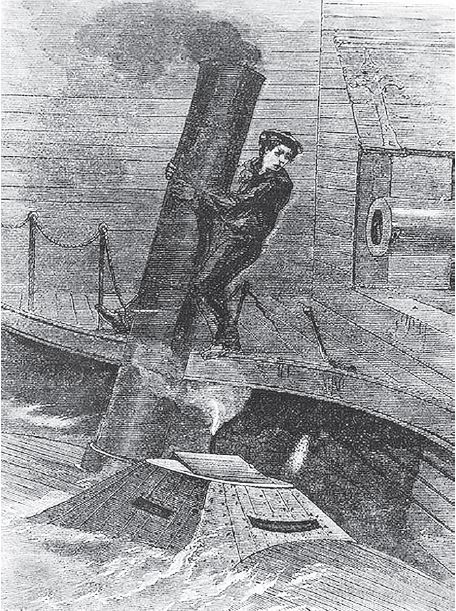

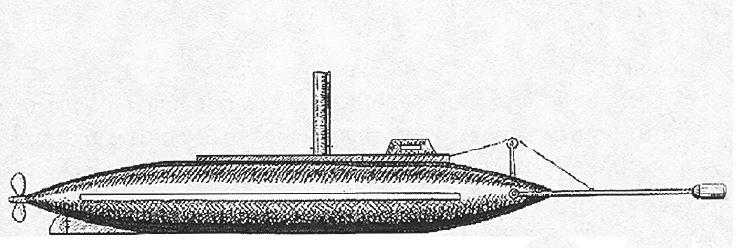

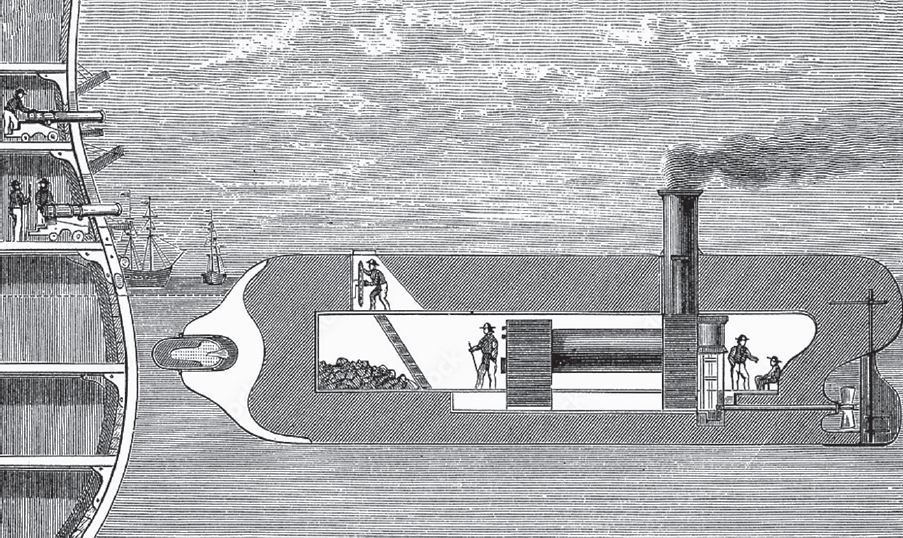

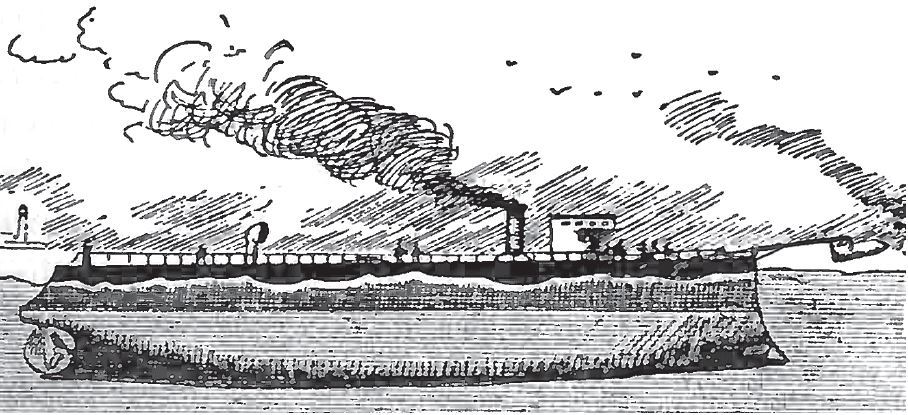

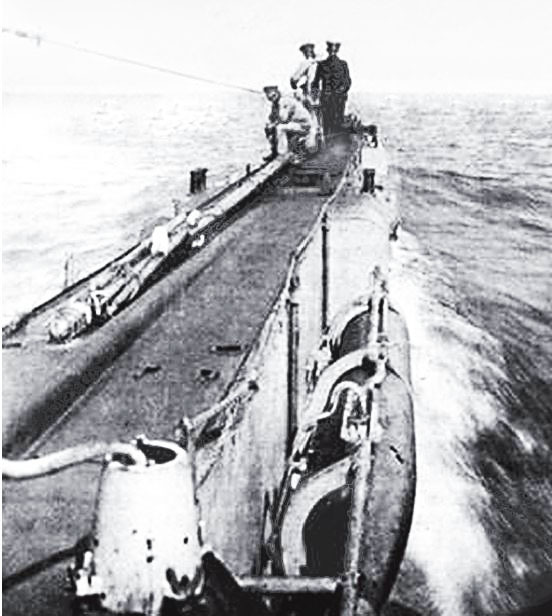

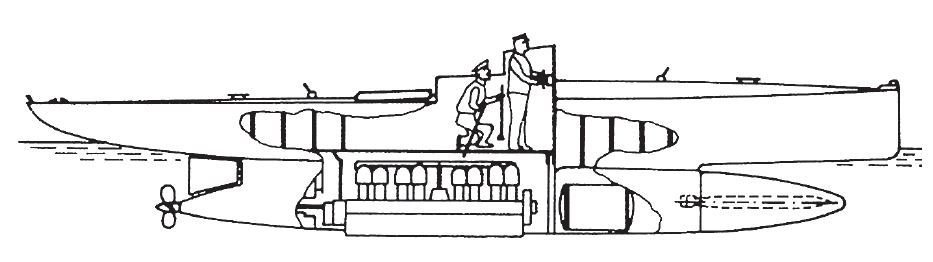

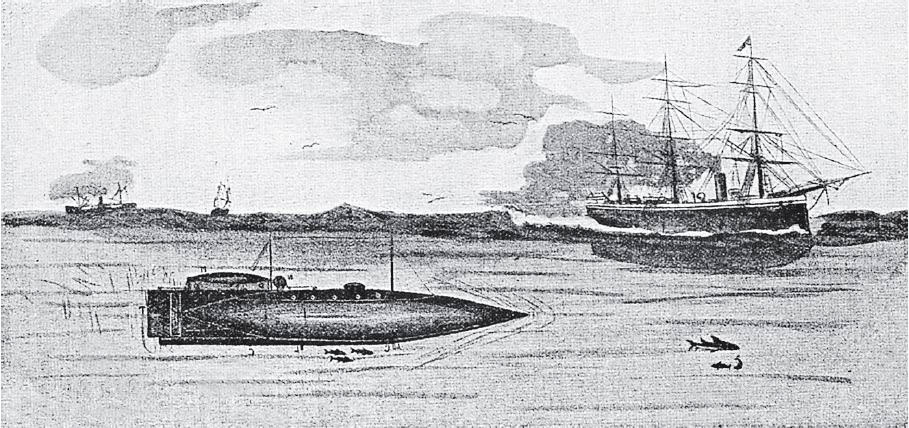

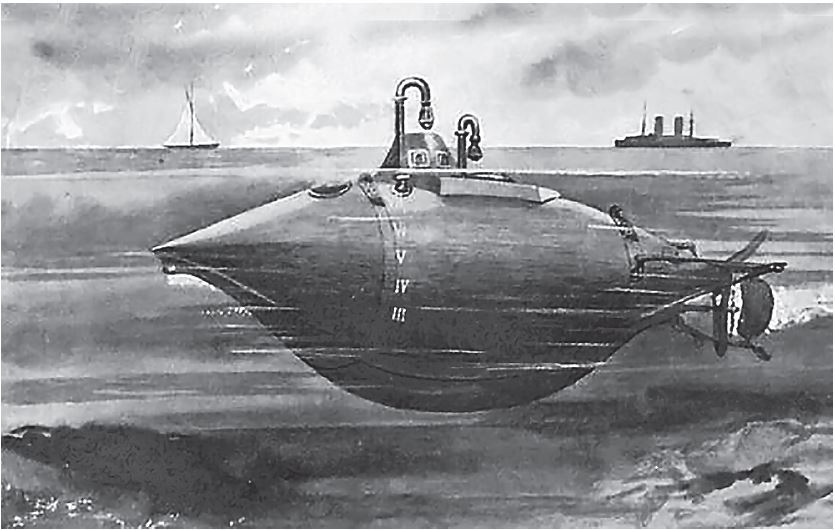

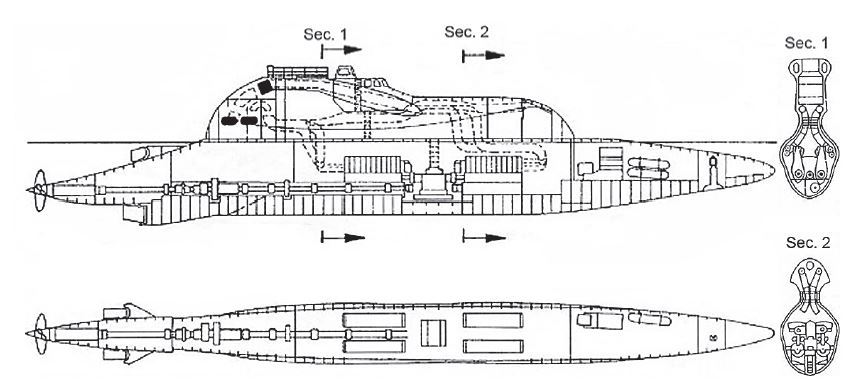

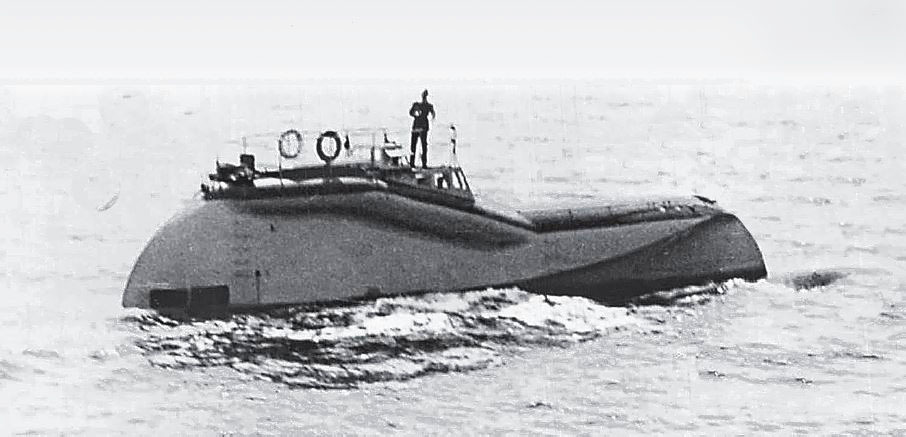

Корабль походил на сигару, большей частью скрытую в воде.

Мачты и надстройка у него отсутствовали. В носу был устроен порт (с броневым навесом) для пушки, на миделе стояли бок о бок две дымовые трубы, в корме виднелась маленькая квадратная рубка для головы рулевого.

Покрытый железными пластинами корпус выступал из воды всего на 2,5–2 фута (76–61 см, в зависимости от загрузки), а его пластинчатый верх был выпуклым на манер панциря черепахи. В носу из корпуса выступал острый таран длиной 9 футов (2,74 м). Треугольный в сечении, он был вытесан из бревна и обшит железными листами толщиной 2 дюйма (51 мм). Внутри корпуса продолжение тарана опиралось на толстую деревянную переборку.

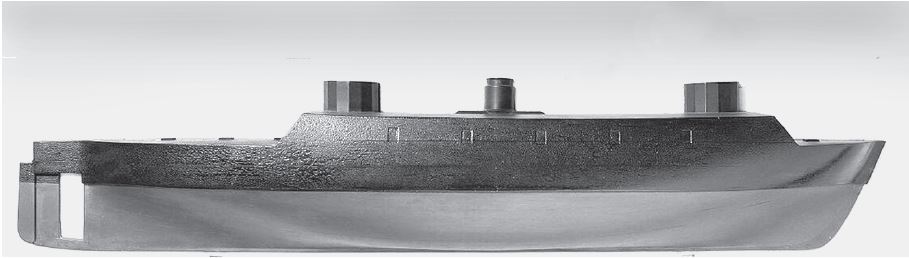

«Нормальное» водоизмещение странного корабля составило 387 тонн. Длина — 43,6 м, ширина — 10 м, осадка по килю — 5,18 м.

Таким образом, корпус было скрыт в воде на четыре пятых, иди даже на пять шестых своей высоты. Такая конструкция преследовала две цели: во-первых, защитить корпус «водяной бронёй», во-вторых, сделать его трудной мишенью для вражеских артиллеристов. Сразу скажу, что и то, и другое вполне удалось.

Откуда взялся этот плавучий таран?

Раньше он был портовым буксиром под названием «Enoch Train» (Караван Еноха)**, построенным в 1855 г. в городе Медфорд (штат Массачусетс) на небольшой верфи некоего Д. О. Кертиса.

** Енох — персонаж Ветхого Завета, прадед Ноя и отец Мафусаила.

Житель Нового Орлеана Джон А. Стивенсон (J. A. Stevenson), плававший капитаном на торговых судах, приобрёл его для борьбы с кораблями федерального флота, блокировавшими порты Юга, в том числе Новый Орлеан. По его заказу какие-то механики в городе Алжир (Algiers), в штате Луизиана, превратили буксир в броненосный таран радикально нового проекта. Автором проекта, судя по косвенным данным, был именно Д. Стивенсон.

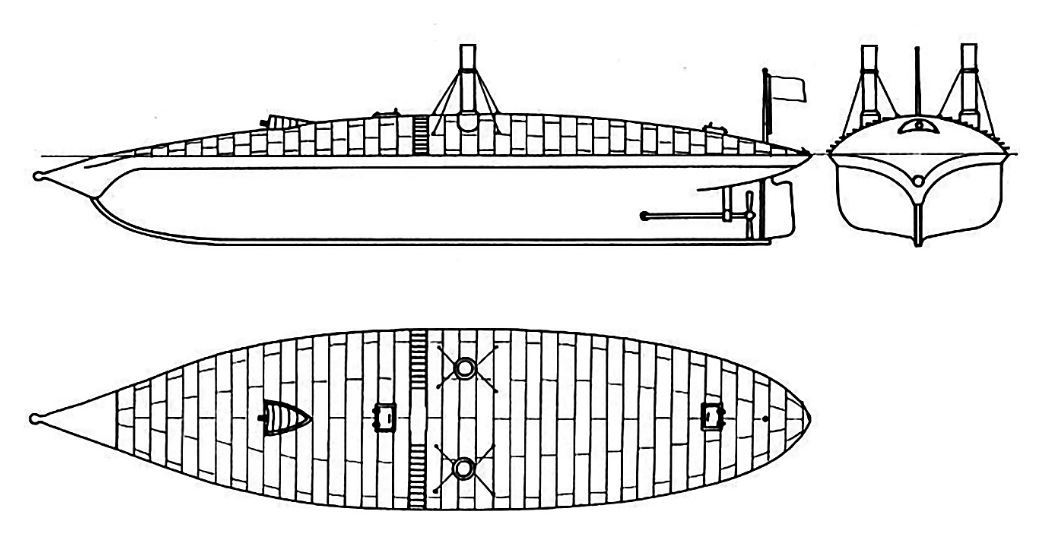

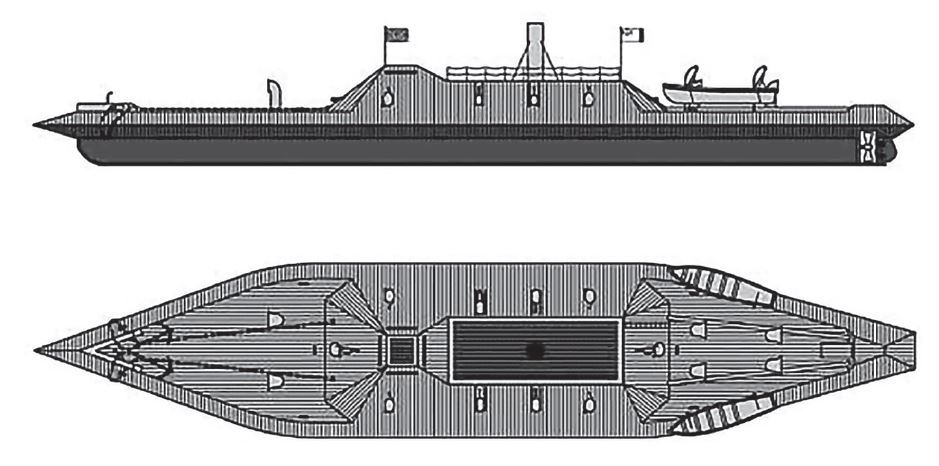

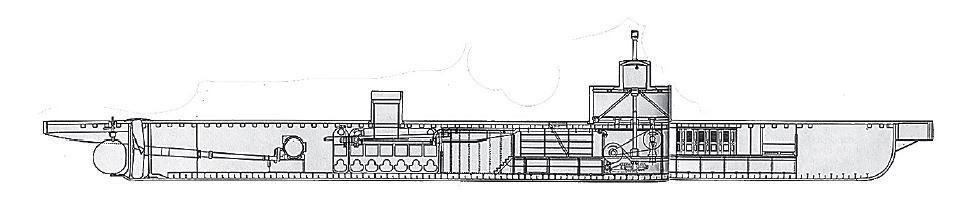

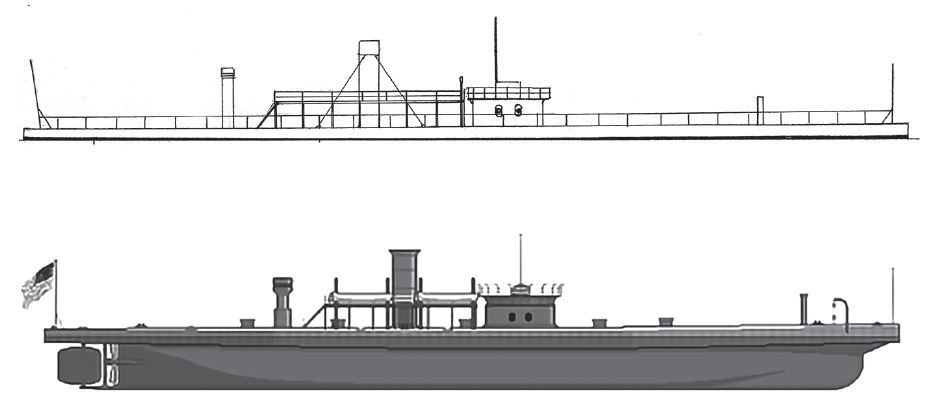

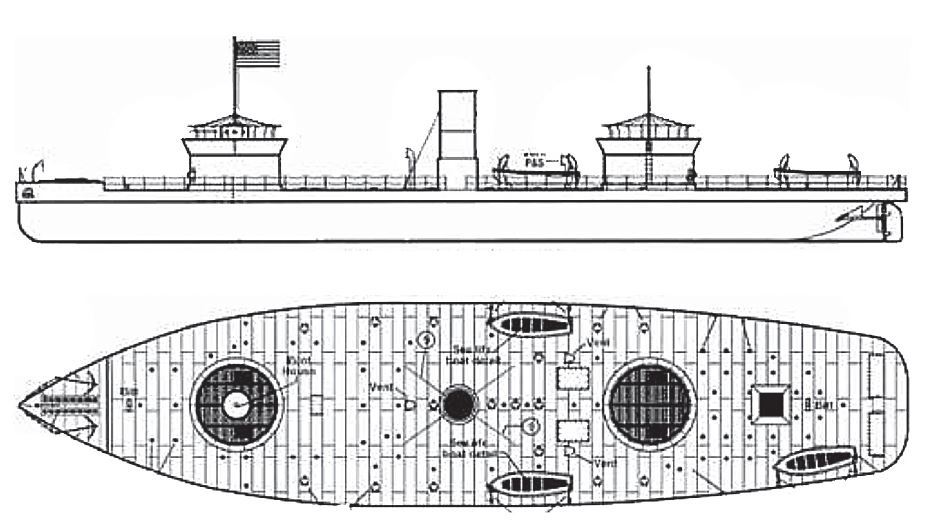

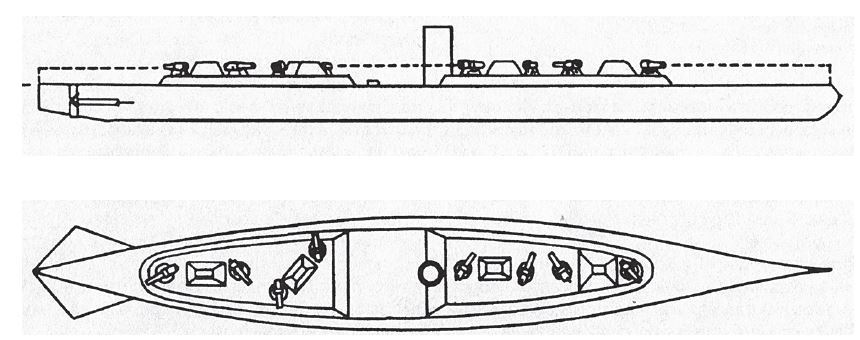

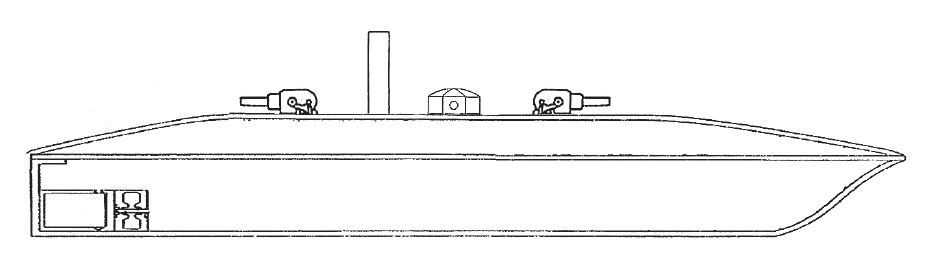

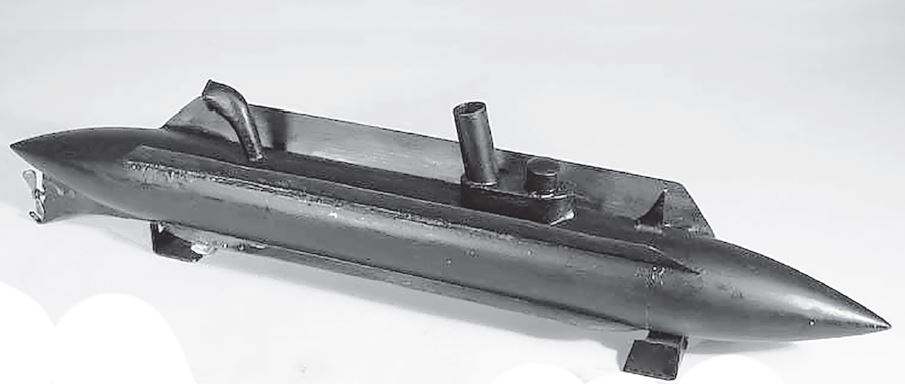

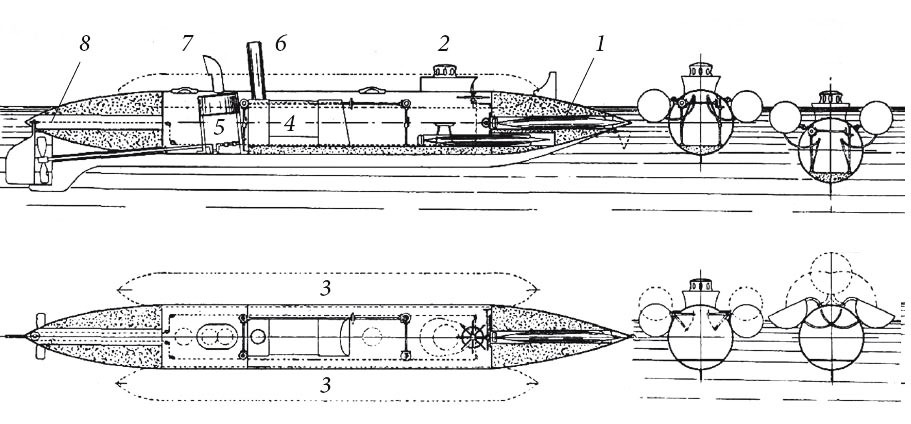

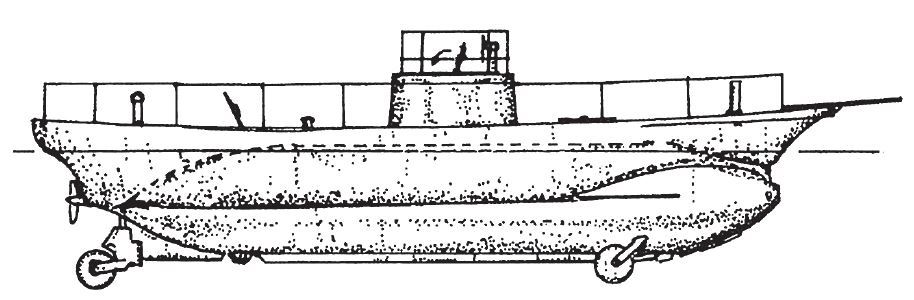

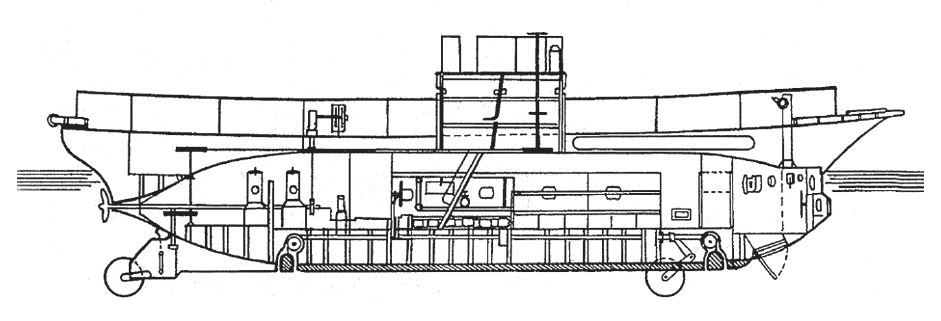

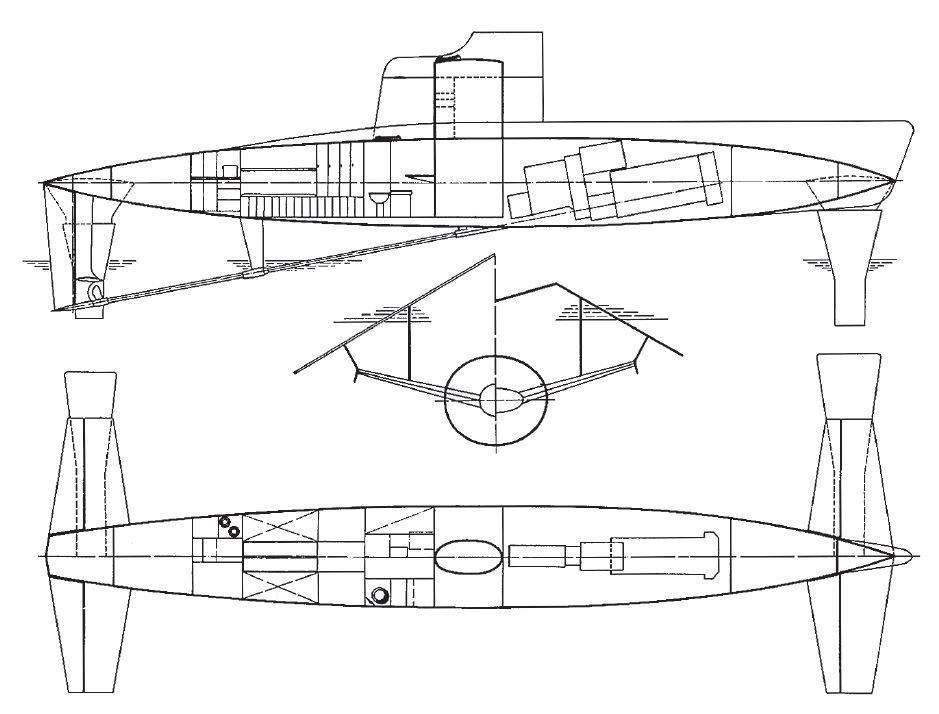

Проекции «Манассаса»

Кто-то может подумать, что идею полупогружённого таранного корабля, своей конфигурацией похожего на сигару, он заимствовал у Жюля Верна, придумавшего подводную лодку «Наутилус», вооружённую тараном. Но французский писатель написал роман «20 тысяч лье под водой» в 1869 г., на 8 лет позже, напечатали роман в 1870-м.

А вот что действительно повлияло на предприимчивого моряка, так это корабли-сигары семьи Винансов. Сходство бросается в глаза!

Мастера на верфи в Алжире срезали до ватерлинии надстройку и надводную часть борта буксира, и накрыли оставшуюся часть корпуса выпуклым броневым панцирем из кованых железных плит толщиной то ли 25 мм, то ли 38 мм (американские историки пишут и так, и этак). Он опирался на деревянный каркас толщиной 200 мм. Выпуклая форма обеспечила броне большой угол наклона. Панцирь был шире корпуса, зазор между ним и бортом заполнили толстыми досками. Они повышали плавучесть корабля и защищали от таранных ударов противника.

Через носовой порт могла стрелять 32-фунтовая гладкоствольная дульнозарядная пушка Дальгрена (обычно упоминают 64-фунтовую, но это большое преувеличение). Её ствол смотрел прямо вперёд. По мнению Стивенсона, выстрелы чуть ли не в упор непосредственно перед таранным ударом вызовут замешательство на вражеском корабле. Он явно не понимал, что поражающий эффект ядра (да хотя бы и бомбы) массой 14,5 кг очень низкий. К тому же перезарядка такой пушки занимала пару минут, поэтому больше двух — трёх выстрелов «в упор» она не могла сделать.

Два паровых котла и две машины остались прежние. Обе машины работали на один гребной винт. Экипаж насчитывал 36 человек.

По замыслу Стивенсона, «Манассас» на полном ходу приблизится к вражескому кораблю и пробьёт подводную часть его борта. А после удара отойдет назад. Выпуклый и скользкий от воды броневой панцирь заставит рикошетировать ядра вражеских пушек, падающие на него под очень острыми углами. В этом капитан не ошибся.

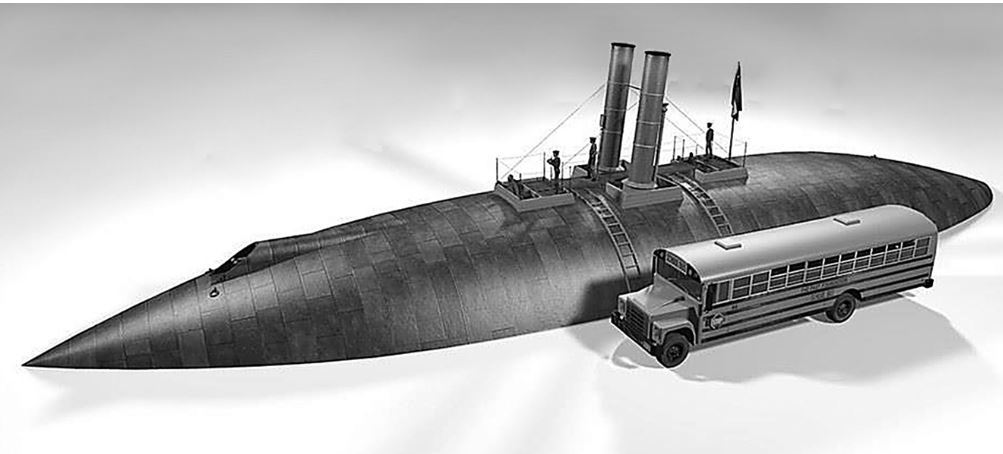

«Манассас» (автобус поставлен для оценки величины корабля)

Но большая осадка, а главное — машины, недостаточно мощные для корабля, существенно потяжелевшего из-за брони, тарана и пушки, не позволяли развивать скорость более 4-х узлов (7,4 км/ч). Для эффективного таранного удара этого недостаточно. Напомню школьный учебник физики: энергия тем больше, чем скорость тела превосходит его массу. Самый наглядный пример — пистолетная пуля. Она очень лёгкая, но, вылетая из ствола с огромной скоростью, способна отправить в «край вечной охоты» любого мордоворота.

Однако Стивенсону не довелось прорывать блокаду на своём корабле. Флот сразу его реквизировал. Моряки военного флота Конфедерации (по сути, ещё не существующего) горели желанием немедленно испытать «Манассас» в бою.

12 октября 1861 г., ровно через месяц после вступления в строй, мини-броненосец спустился вниз по реке Миссисипи в сопровождении 6-и небольших канонерок, чтобы атаковать блокадную эскадру северян. Эскадра состояла из винтового корвета «Richmond» (2604 т), колёсной канонерки «Water Witch» (Водяная Ведьма) в 464 тонны, парусных шлюпов «Vincennes» и «Preble».

Ввиду огромного превосходства противника в артиллерии, конфедераты планировали ночную атаку тарана и брандеров, буксируемых канонерками, на рейде Хед-оф-Пасс.

Федералы не организовали патрулирования шлюпок вокруг кораблей, стоявших на якорях. Дозорные на борту «Preble» заметили «Манассас» с дистанции меньше 200 метров. Пушки шлюпа открыли огонь по тарану, но ни разу не попали. Прикрывая свой корабль дымом из труб, командир «Манассаса» лейтенант А. Ф. Уорли (A. F. Worley) подвёл его к «Ричмонду» и с ходу ударил в борт ниже ватерлинии. Однако удар под углом получился скользящим и корвет получил лишь незначительное повреждение. При этом деревянная основа тарана переломилась, одна паровая машина временно вышла из строя.

Таранный корабль медленно отошёл. А корабли федералов и канонерки конфедератов в ночной неразберихе обменивались залпами. Одно ядро случайно сбило трубу на «Манассасе».

С обеих сторон никто не погиб и даже не был ранен. Тем не менее таранная атака, первая в новой истории, состоялась! Через два месяца после боя правительство Конфедерации возместило Стивенсону стоимость буксира и работ по его переделке.

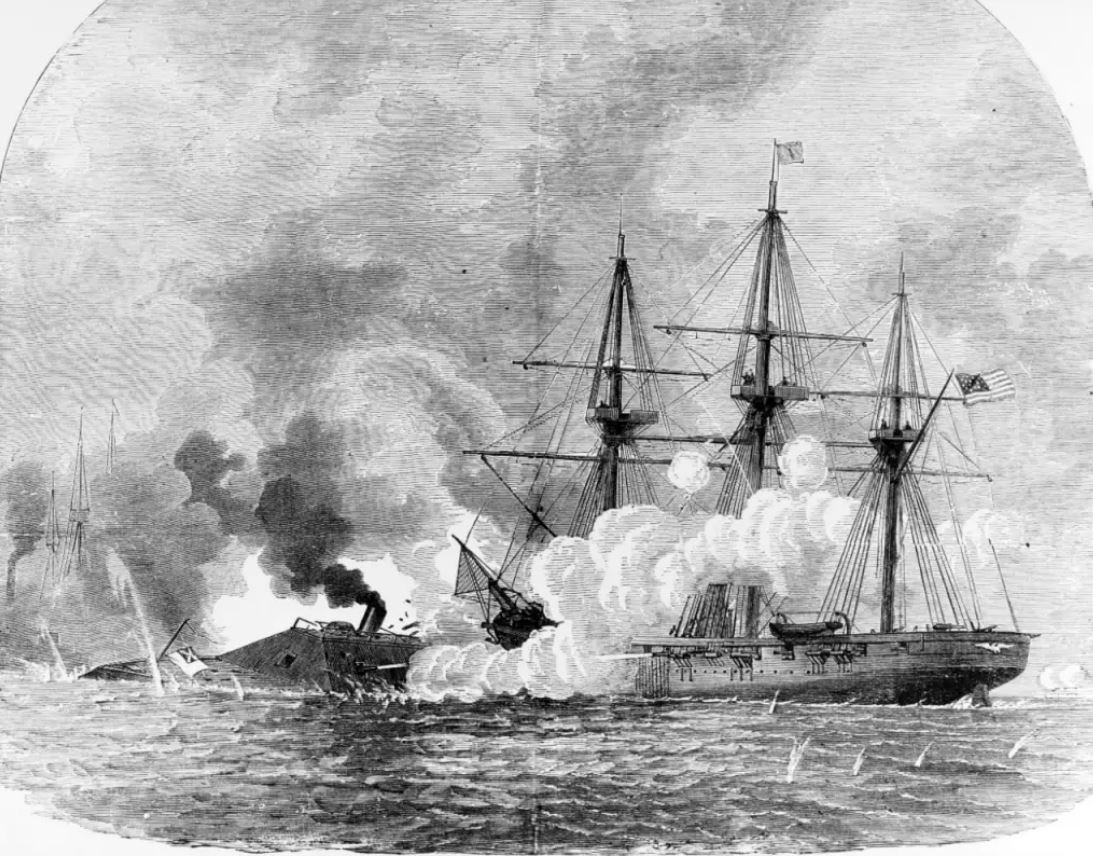

«Manassas» участвовал в сражении 24 апреля 1862 г., когда эскадра адмирала Дэвида Фаррагута прорвалась по Миссисипи в Новый Орлеан мимо фортов «Джексон» и «Сент-Филип».

В этом сражении таранный корабль под командованием того же лейтенанта Уорли трижды выходил в атаку!

Сначала он попытался протаранить винтовой корвет «Pensacola» (3000 т), который успел вовремя совершил поворот, чтобы избежать удара, и дал бортовой залп с близкого расстояния.

После этого Уорли атаковал деревянный колёсный парохо-дофрегат «Mississippi» (3220 т) и ударил тараном в него, но не под прямым углом, поэтому удар получился скользящим по корпусу — как в прошлом году при атаке против «Ричмонда». Таранный корабль также выстрелил из своей единственной пушки во время атаки, что не дало никакого результата.

«Maнассас» идёт в атаку на колёсный фрегат «Миссисипи» (слева вдали корвет «Хартфорд»)

Последней целью «Манассаса» стал винтовой корвет «Brooklyn» (2686 т), выходивший из-под огня береговых фортов. Разогнавшись, «Манассас» таранил «Бруклин», выстрелив в упор из своего орудия. В этот раз таранный удар был нанесён под прямым углом и сделал довольно глубокую пробоину, однако она пришлась на отсек, заполненный углем, поступление воды удалось быстро остановить. А ядро пушки, выстрелившей почти в упор, остановили мешки с песком вокруг котла «Бруклина».

После этого «Manassas» некоторое время шёл вслед за эскадрой федералов, но когда он её догнал, в таранную атаку против него устремился «Mississippi». «Manassas» кое-как увернулся от удара, однако сел на мель.

Через какое-то время он соскользнул с мели и поплыл вниз по реке мимо флотилии мортирных лодок федералов (21 лодка по 350 тонн), открывшей огонь по нему из своих 330-мм мортир.

Что произошло дальше, не вполне ясно. Одни авторы пишут, что одна бомба попала в таранный корабль и от её взрыва он немедленно затонул. Другие утверждают, что Уорли подвёл корабль ближе к берегу, поджёг его и затопил на мелком месте.

Несколько позже обгоревший корпус броненосного тарана был поднят со дна реки и тщательно изучен. Его конструкция удивила инженеров федерального флота.

***

Для своего времени «Манассас» был революционным проектом. Впервые за 290 лет после битвы при Лепанто (1571 г.) появился корабль, главной оружием которого являлась не пушка, а нечто принципиально иное.

Проект был оригинален, но его реализация оказалась не вполне удачной.

Низкий силуэт и выпуклый броневой панцирь обеспечили хорошую защиту, а вот скорость корабля из-за слабых машин была явно недостаточной для успешных ударов тараном. В бою «Манассас» мог атаковать только неподвижный корабль противника, либо идущий малым ходом и не маневрирующий.

Слабые паровые машины не позволяли разгонять таранный корабль с ничтожной массой (по сравнению с массами кораблей-целей) до скорости, гарантирующей образование в подводной части борта глубокой пробоины. В случае «Манассаса» нужна была скорость как минимум 9 узлов (16,7 км/ч), то есть в два с половиной раза выше той, что он мог развить.

Деревянная основа для тарана не могла обеспечить необходимую прочность. Требовался литой или кованный металлический пробойник, с прочным подкреплением внутри корпуса судна.

Зато броня низкобортного «Манассаса» без всякого ущерба выдержала артиллерийский обстрел нескольких корветов, шлюпов и пароходов. Этот факт стал одним из главных аргументов заместителя секретаря Департамента флота США Густава В. Фокса (1821–1883) в пользу программы массового строительства мониторов.

Глава 2

РЕЧНЫЕ КАНОНЕРКИ ФЕДЕРАЛОВ

Когда вспыхнула война между Севером и Югом, значительная часть реки Миссисипи — от города Каир (Cairo) в среднем течении до Нового Орлеана (New Orlean) в устье — оказалась под контролем сепаратистов. Это сделало невозможным снабжение войск федералов боеприпасами и продовольствием по Миссисипи и её притокам. А железные дороги соединяли только крупные города.

Правительство федерации понимало, что даже захват всех морских портов Конфедерации Штатов Юга не заставит мятежников капитулировать, если в их руках останется Миссисипи с притоками. Президент А. Линкольн сказал в Конгрессе: «Миссисипи — становой хребет мятежа. Она — ключ всей проблемы».

Поэтому с самого начала Гражданской войны было ясно, что нужны речные корабли, пушки которых могли бы уничтожать артиллерию береговых батарей и фортов конфедератов.

Уже в первый месяц войны инженер и предприниматель из Сент-Луиса, Джеймс Б. Идс (James Buchanan Eads; 1822–1915), весьма компетентный в вопросах речного судостроения, предложил одно из своих судов (плавбазу-катамаран для водолазов, именовавшуюся «подводной лодкой № 7») переоборудовать в речной военный корабль — канонерскую лодку*.

* В середине XIX века в США и Великобритании всякое судно, которое не предназначалось для плавания в открытом море, называли «лодкой» (boat), независимо от величины и конструкции. Слово «канонерская» означает «артиллерийская» (сanon — пушка).

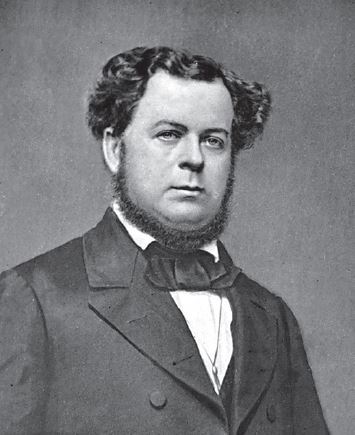

Джеймс Идс

В письме секретарю Департамента флота (то есть военно-морскому министру) Гидеону Уиллису он сообщил, что оба корпуса «лодки» разделены на водонепроницаемые отсеки, поэтому выдержат много попаданий вражеских ядер без затопления.

Кроме того, Идс рекомендовал сделать Каир базой речной флотилии.

Поскольку за оборону внутренней части страны отвечала армия, а не флот, Уиллис передал письмо военному министру Саймону Камерону, который, в свою очередь, переслал его генерал-майору Джорджу Б. МакКлеллану (1826–1885). МакКлеллан отвечал за оборону реки Огайо и той части Миссисипи, которая находится выше устья Огайо.

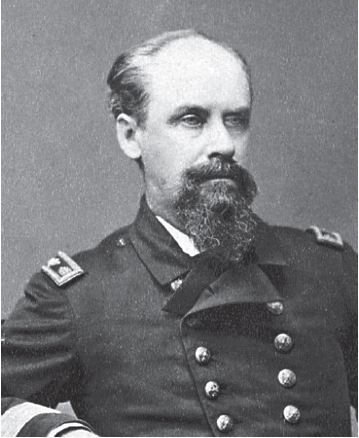

А в это время в штаб МакКлеллана прибыл морской офицер, коммандер Джон Роджерс (John Rodgers; 1812–1872).

Джон Роджерс

Ему было приказано создать на Миссисипи флотилию канонерских лодок, приобретая и вооружая гражданские суда, либо построив их с нуля. Поскольку предложение Идса совпадало с этой задачей, МакКлеллан приказал Роджерсу отправиться в Сент-Луис, чтобы встретиться с Идсом и выяснить, чем он может содействовать.

Роджерс не увидел в «подводной лодке № 7» потенциала для превращения в самоходную артиллерийскую батарею, о чём и заявил в рапорте на имя МакКлеллана. Но в этот момент последнего отозвали на восток страны. Его сменил бригадный генерал Джон К. Фремонт.

Он вызвал Роджерса и приказал ему найти вместе с Идсом способы создания речной флотилии в кратчайшие сроки. А ещё он приказал построить береговые батареи у слияния рек Огайо и Миссисипи. К концу лета передовая оперативная база речной флотилии была надёжно защищена.

Идс и Роджерс совместно составили перечень требований для канонерок будущей флотилии. Идс знал особенности судов, плавающих на Миссисипи, и то, как их строить. А Роджерс знал, какие качества требуются военным судам.

Они решили, что канонерки должны иметь броню, способную выдерживать прямые попадания снарядов; паровые машины, достаточно мощные для движения против течения; малую осадку; орудия такого калибра и дальнобойности, чтобы они могли подавлять береговые батареи.

И ещё одно важное условие: обеспечивали нормальные условия людям, которым придется плавать и сражаться жарким южным летом.

За помощью в проектировании канонерской лодки, удовлетворяющей всем этим требованиям, Роджерс обратился к Джону Лентхоллу (John Lenthall; 1807–1882), начальнику Бюро строительства и ремонта Департамента флота. Но Лентхолл занимался морскими кораблями, и к тому же скептически относился к броненосцам. Так, свою оценку проекта «Монитора» Эриксона он выразил словами «это корыто утонет, как только сойдёт со стапеля на воду»!

Лентхолл сомневался, что речные суда с их небольшой осадкой способны вместить высокие паровые котлы и машины, нести достаточно толстую броню и тяжелые орудия.

Тем не менее, он отправил на помощь Идсу и Роджерсу инженера, имевшего большой опыт в проектировании и строительстве таких судов. Им был Сэмюэль М. Пук (Samuel M. Pook; 1804–1878), родом из Каира.

Сэмюэл Пук

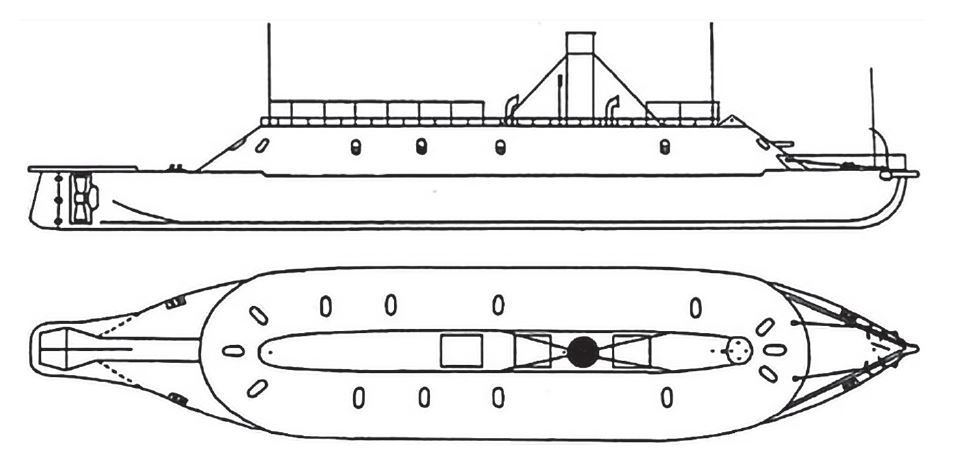

Пук привёз эскизный проект корабля с гребным винтом, длиной 170 футов (51,8 м), шириной 28 футов (8,53 м) и осадкой всего 5 футов (1,52 м), разработанный Лентхоллом.

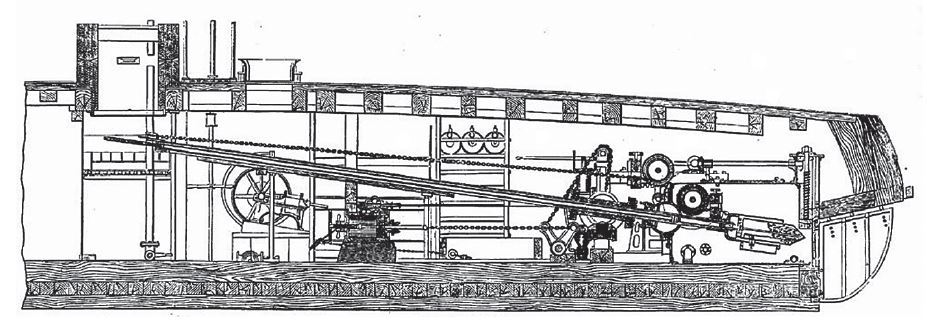

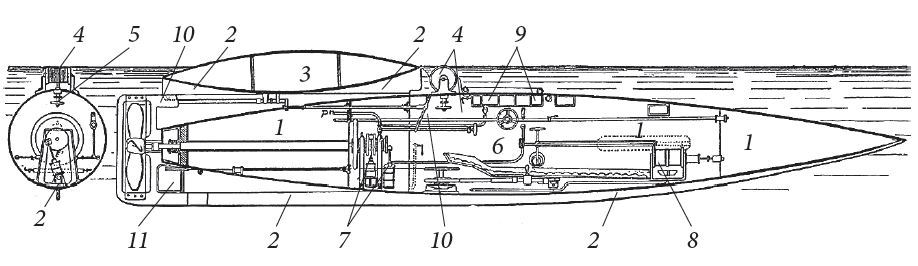

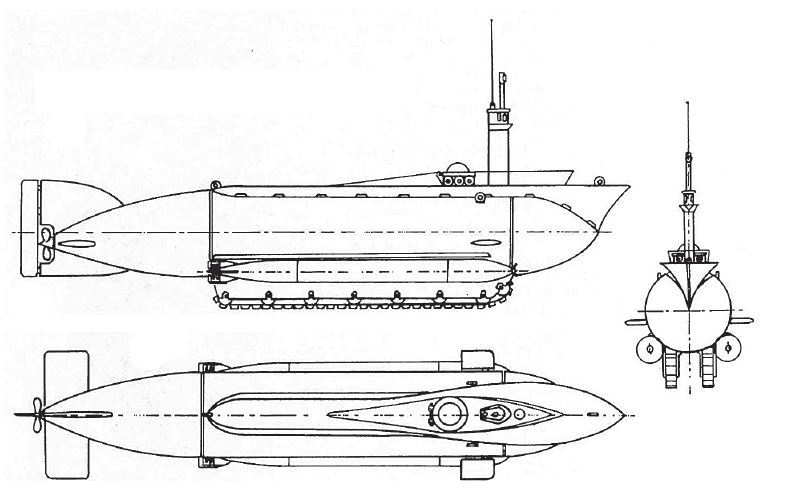

Консультируясь с Идсом и Роджерсом, он переработал эскиз Лентхолла и в результате появился типовой проект бронированной канонерской лодки водоизмещением 512 тонн.

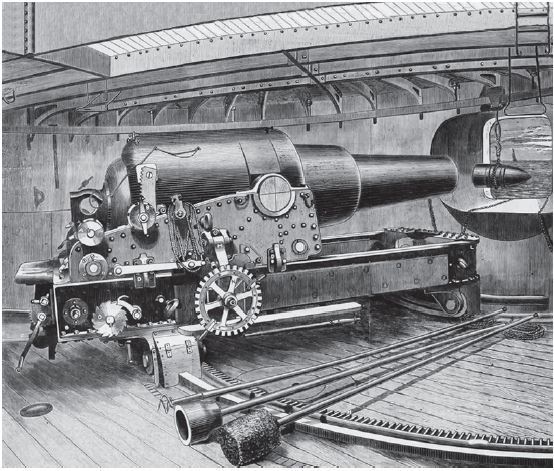

Артиллерийские орудия Пук разместил в каземате, чтобы обеспечить круговой обстрел. Деревянный каземат, построенный из деревянных брусьев толщиной 63 мм (2,5 дм) следовало обшивать железными полосами длиной 3,35 м (11 футов), шириной 33 см (13 дм), толщиной 5 см (2 дм). Общий вес брони достиг 75 тонн.

При этом та часть палубы, которая была свободна от каземата, а также надводная часть борта и корма не имели брони.

В ходе боевых действий этот недостаток постарались исправить, в результате дополнительного бронирования водоизмещение канонерок возросло на 40–47 т.

(Некоторые авторы пишут, что свой проект Пук разработал под впечатлением от броненосца конфедератов «Вирджиния».

На самом деле «Вирджинии» ещё не было. Фрегат «Мерримак» федералы подожгли и затопили на мелководье 20 апреля 1861 г.

В августе Д. Портер только начинал его ремонт и перестройку.

А Лентхолл тем более ничего не знал о проекте Портера.

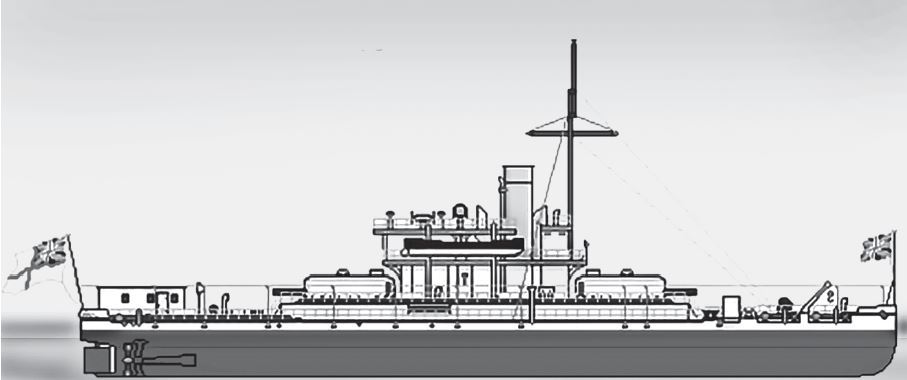

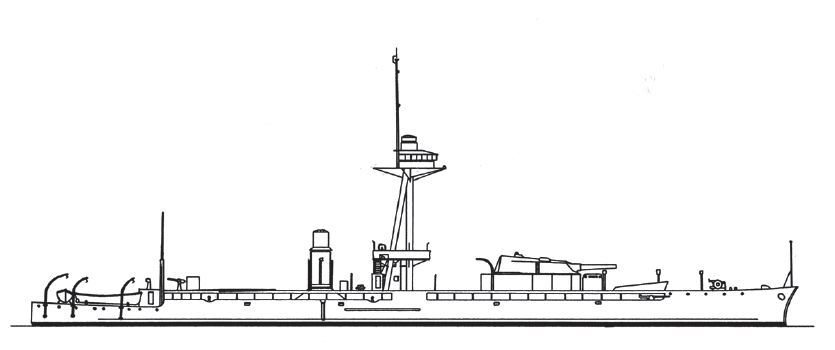

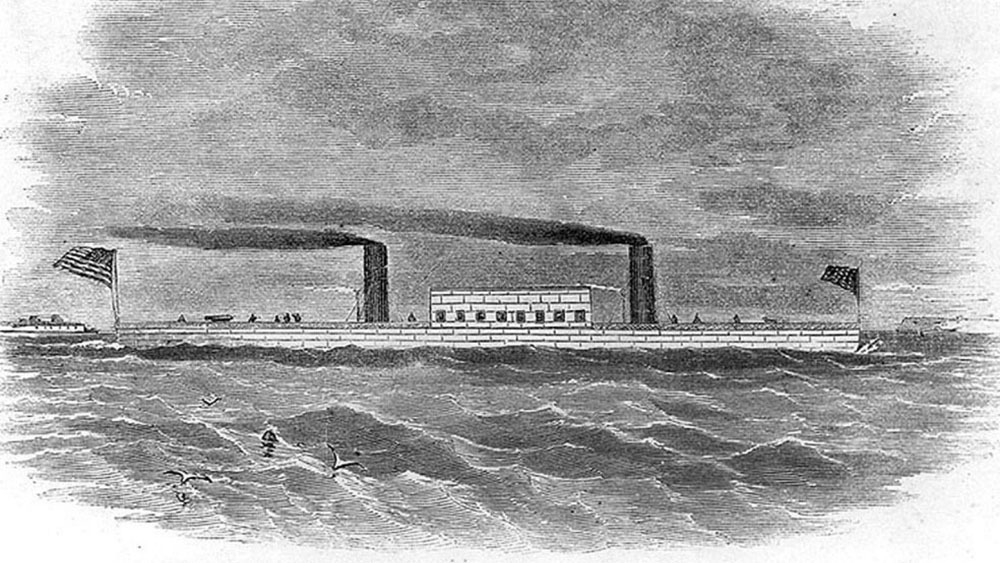

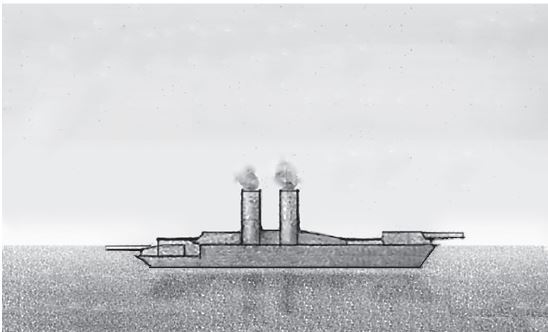

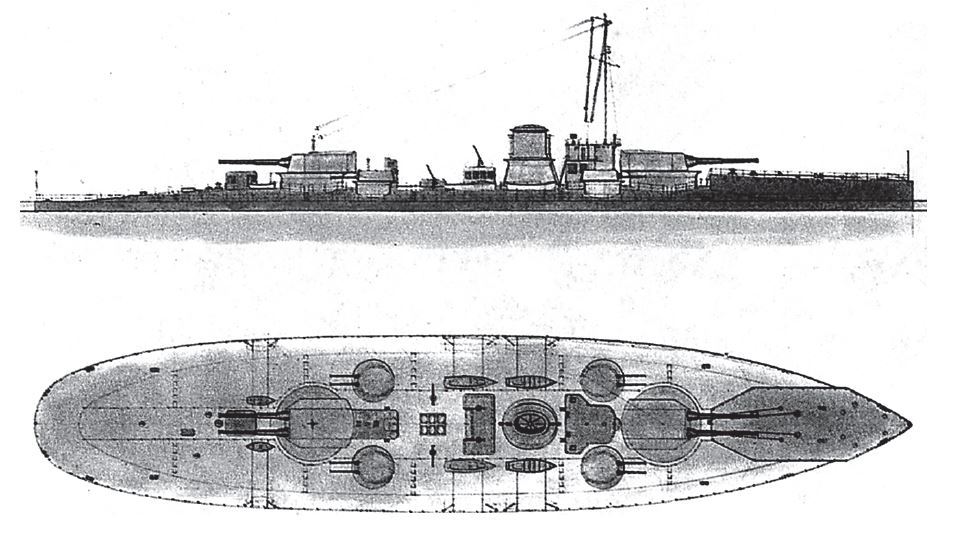

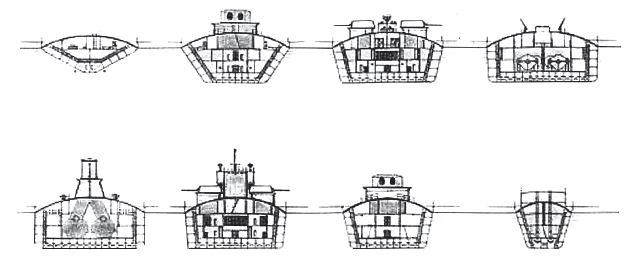

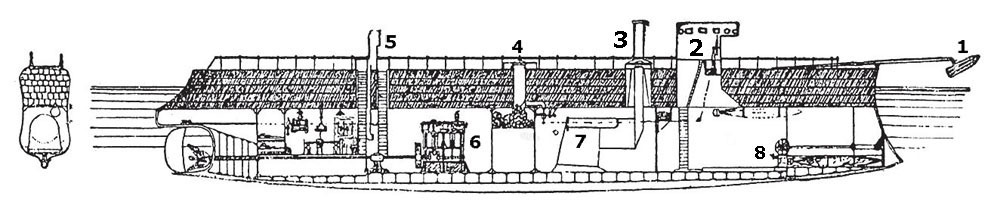

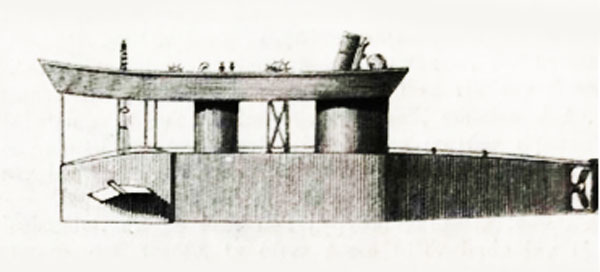

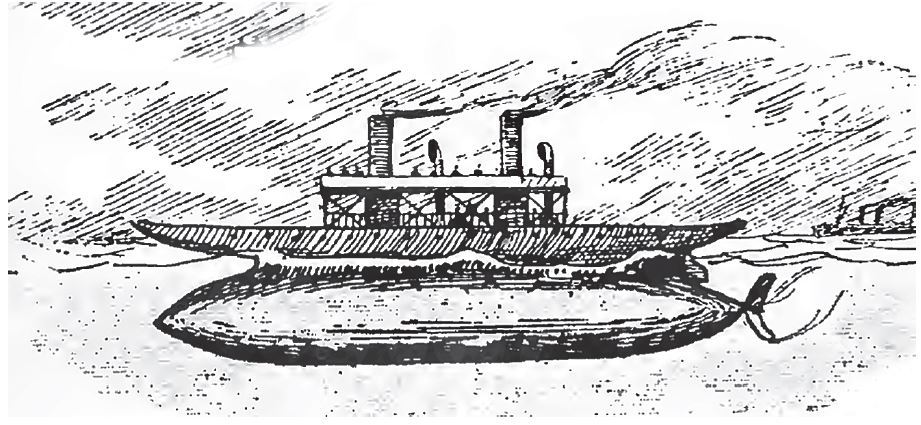

Французские плавбатареи первой серии (1600 т., 52,3 × 13,1 × 2,65 м. Броня: борт 110 мм (деревянная подложка 200 мм) палуба 15 мм. Скорость 4 узла

Современные историки американского флота пришли к выводу, что отправной точкой для проектирования казематных броненосцев и федералов, и конфедератов послужили бронированные плавучие батареи, успешно применные французами во время Крымской войны в бою за Кинбурн.)

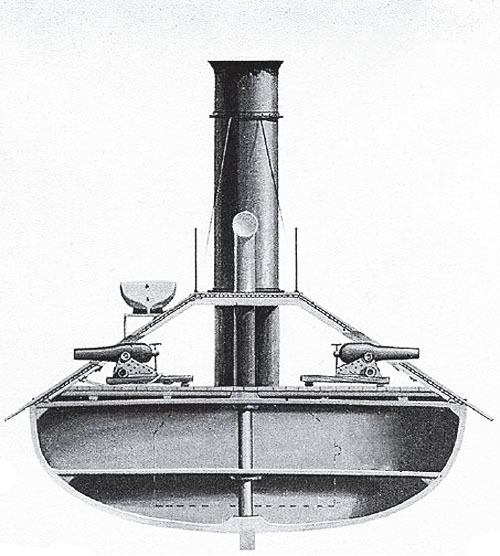

В каземате были прорезаны порты для 13 орудий. Три спереди, четыре по бокам, два в корме. По проекту, типовое вооружение канонерок должно состоять из трёх 9-дм (229-мм) гладкоствольных дульнозарядных орудий Дальгрена, шести таких же, но калибра 8 дм (203 мм) по бортам каземата и четырех 42-фнт армейских нарезных в корме. Напомню, что проектирование происходило летом 1861 г. Ещё не было вращающихся орудийных башен К. Колза в Англии и Д. Эриксона в Америке.

СПРАВКА

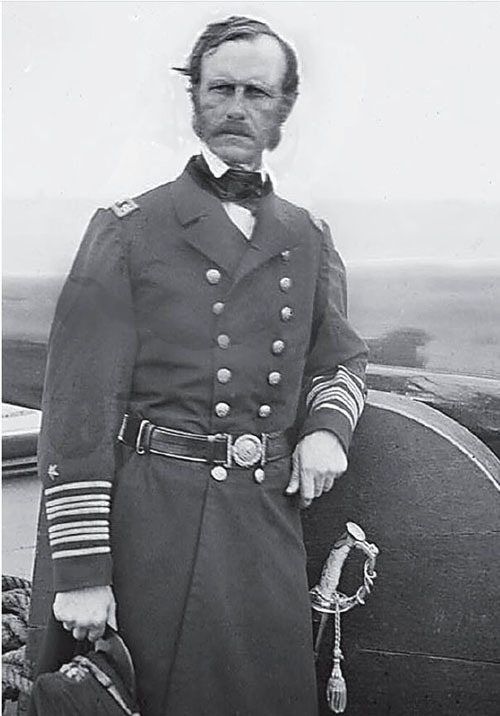

В этой части книги постоянно упоминаются пушки Дальгрена. Надо сказать несколько слов о них. Контр-адмирал флота США Джон А. Дальгрен (John Dahlgren; 1809–1870) сконструировал целый ряд гладкоствольных дульнозарядных корабельных орудий. Их широко применяли обе стороны в Гражданской войне.

229-мм (9 дм) орудие на палубе корабля в 1864 г.

Дальгрен занялся пушками после того, как в 1849 г. в его присутствии при выстреле из 32-фунтовой пушки (ядро весом 14,5 кг), произошёл разрыв ствола и погиб комендор. Дальгрен пришел к мысли, что безопасную и мощную пушку можно разработать на основе научных методов проектирования.

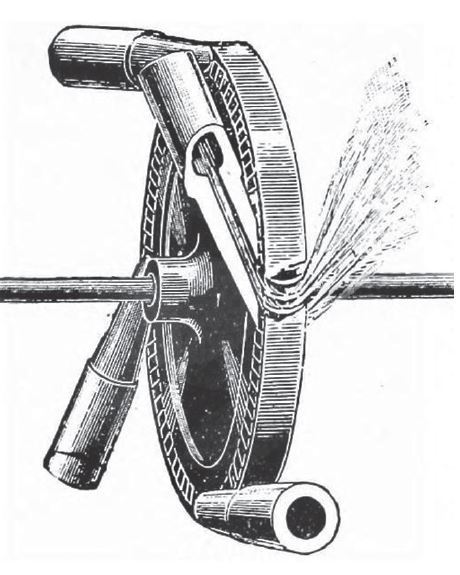

Его орудия имели плавную изогнутую форму, уравновешивающую деформации и концентрирующую большую массу металла в казённой части, где имеет место наибольшее давление расширяющихся пороховых газов.

Из-за плавных округлых контуров пушки Дальгрена получили прозвище «бутылки от газировки».

Гладко было на бумаге.

Вооружением кораблей занимались военные в Каире.

Вооружали тем, что смогли собрать: современными были 8-дм гладкоствольные пушки Дальгрена (вместо 9-дм), а 42-фнт и 32-фнт гладкоствольные давно устарели.

Дальгрен возле 50-фунтовой пушки (снаряд 22,7 кг)

Стандартным считался такой вариант: три 8-дм пушки в лобовой части каземата, две 42-фнт и две 32-фнт пушки с каждого борта, две 42-фнт пушки в корме. Но фактически не было даже двух канонерок с одинаковым вооружением.

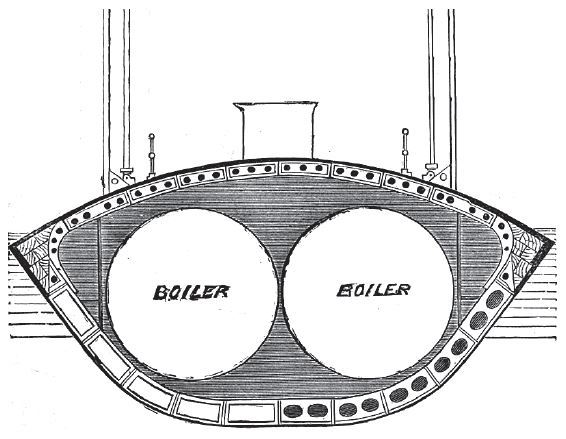

Вместо винта (в проекте Лентхолла) Пук решил использовать гребное колесо диаметром 6 м (20 футов), установленное в корме, как на большинстве пароходов, плававших по Миссисипи. Каземат, продолженный в корму, обеспечил ему защиту от поражения спереди и с бортов. Рулевая рубка, покрытая со всех сторон 38-мм (1,5 дм) бронёй, стояла на крыше каземата.

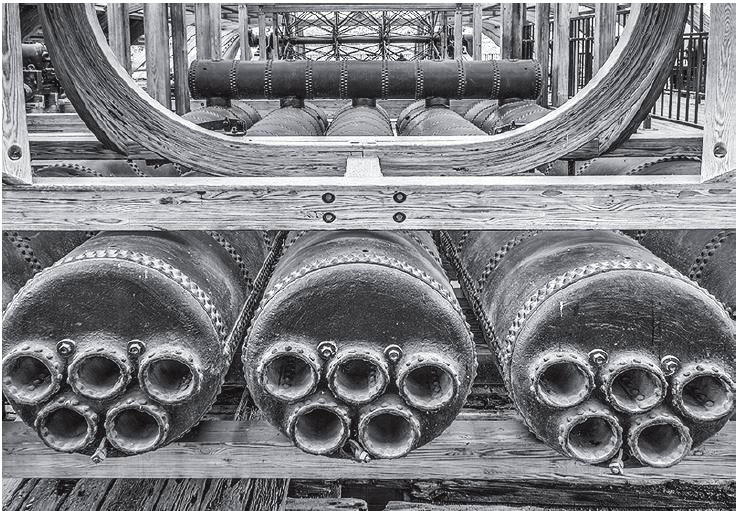

Проблему габаритов котлов и машин Пук решил очень просто. Он заменил вертикальные котлы на 5 горизонтальных, каждый длиной 7,31 м (24 фута, диаметром 0,91 м (3 фута).

При этом расположил котлы в два яруса: три внизу, два вверху. Дымоходы котлов он вывел в две трубы диаметром по 112 см и высотой 8,5–10 м (28–33 фута) над крышей каземата.

Горизонтальные паровые котлы

А две паровые двухцилиндровые машины фирмы Томаса Меррита поставил с противоположных сторон оси гребного колеса, но под углом 45 градусов наружу от диаметральной линии судна. Диаметр цилиндров был 0,56 м, ход поршня — 1,8 м.

Столь же просто Пук снизил метацентрическую высоту судна:

▶ вдвое увеличил его ширину по сравнению с проектом Лентхолла;

▶ стенки каземата вместо прямых сделал наклонными внутрь под углом 35 градусов;

▶ важную роль сыграла его схема размещения котлов и машин;

▶ полностью отказался от мачт.

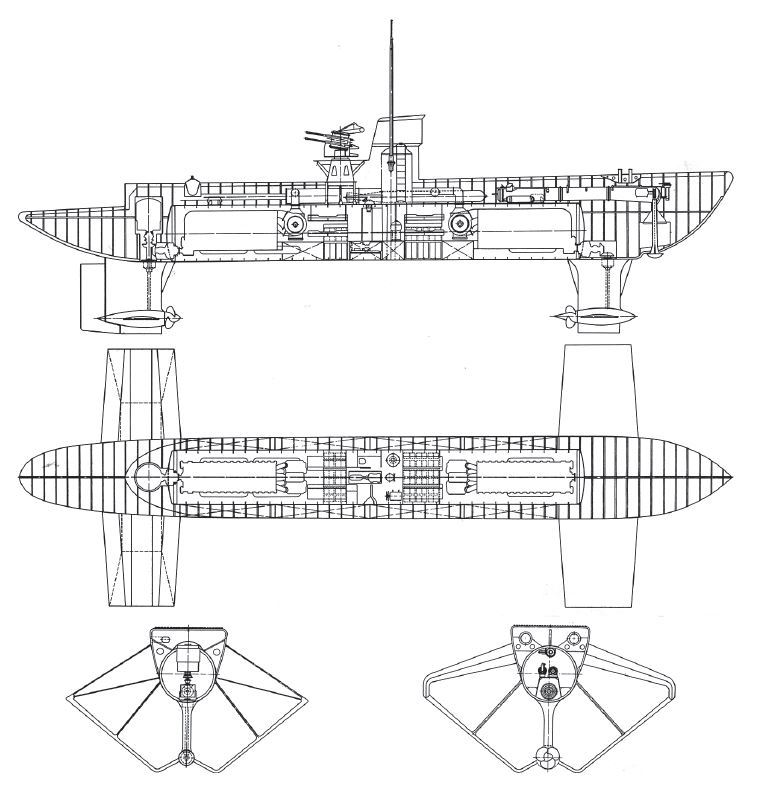

По новому проекту, длина канонерской лодки составила 53,34 м (175 футов), ширина 15,54 м (51 фут), осадка 1,82 м (6 футов). Днище плоское, но для устойчивости на курсе Пук применил три киля, причем два внешних были длиннее центрального.

Проектная скорость — 9 узлов (16,6 км/ч).

Вооружение — 13 пушек: в носу — три 203-мм (8-дм) гладкоствольные Дальгрена, с бортов каземата — по четыре 42-фунтовых (снаряд весом 19 кг), в корме — две 32-фунтовые (снаряд весом 14,5 кг).

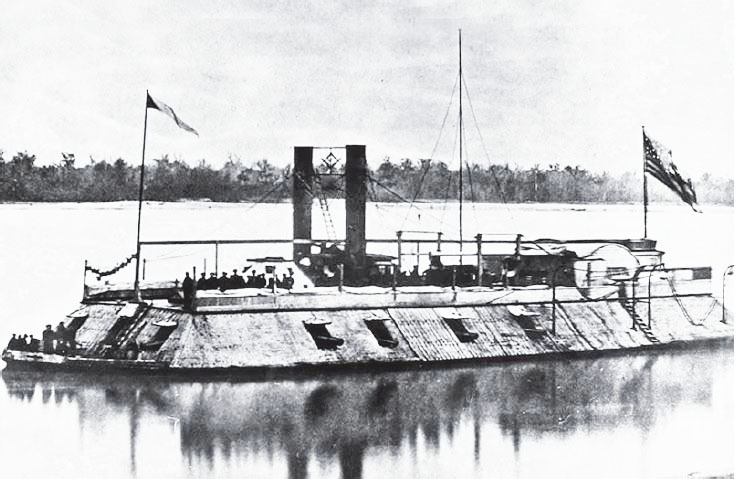

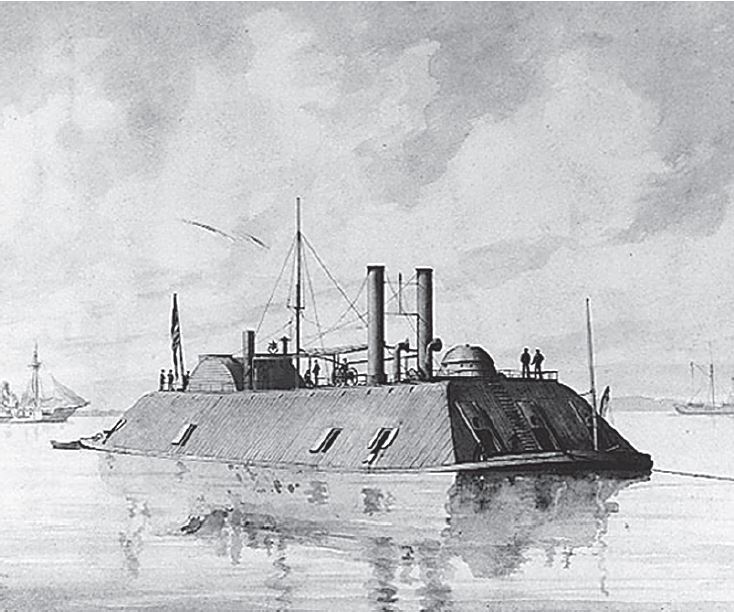

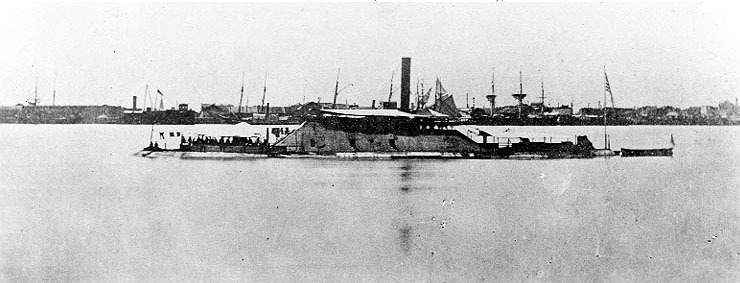

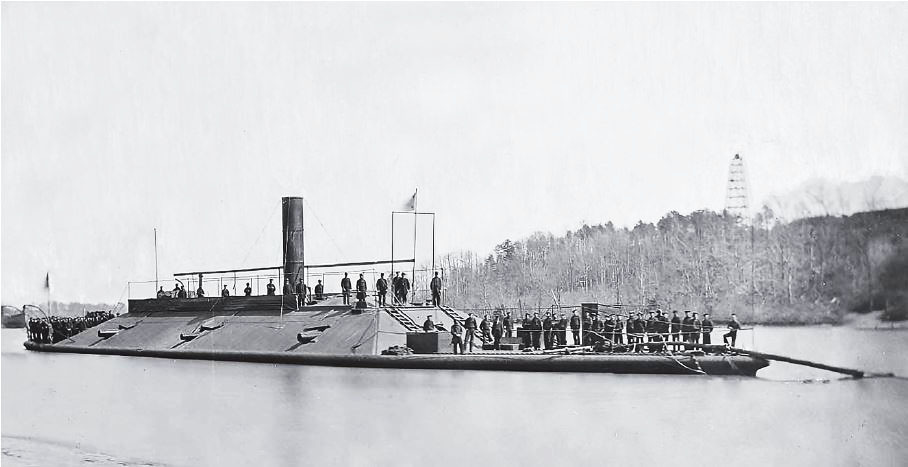

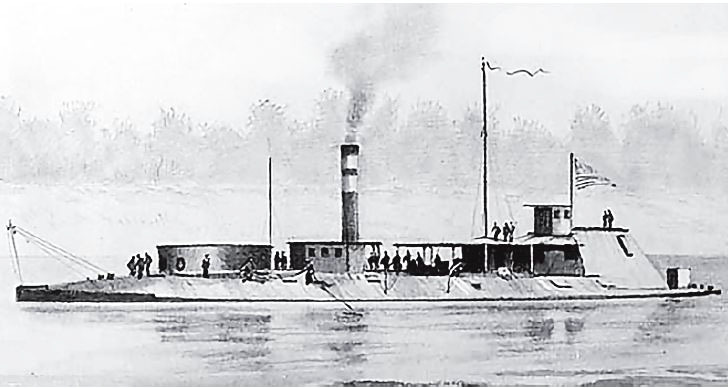

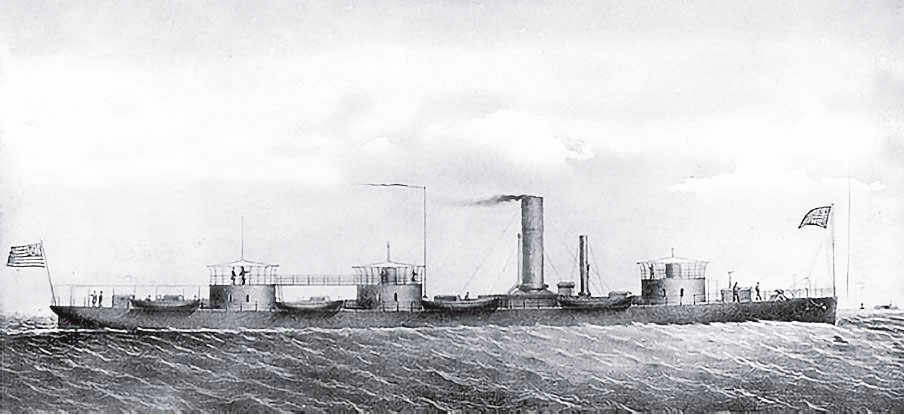

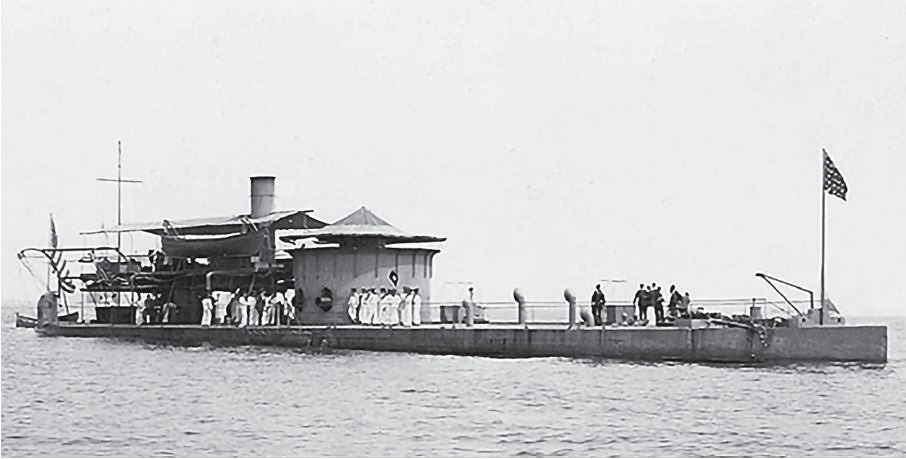

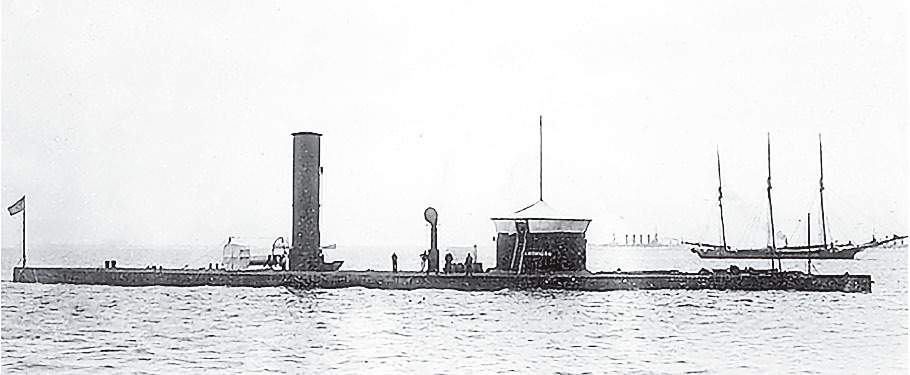

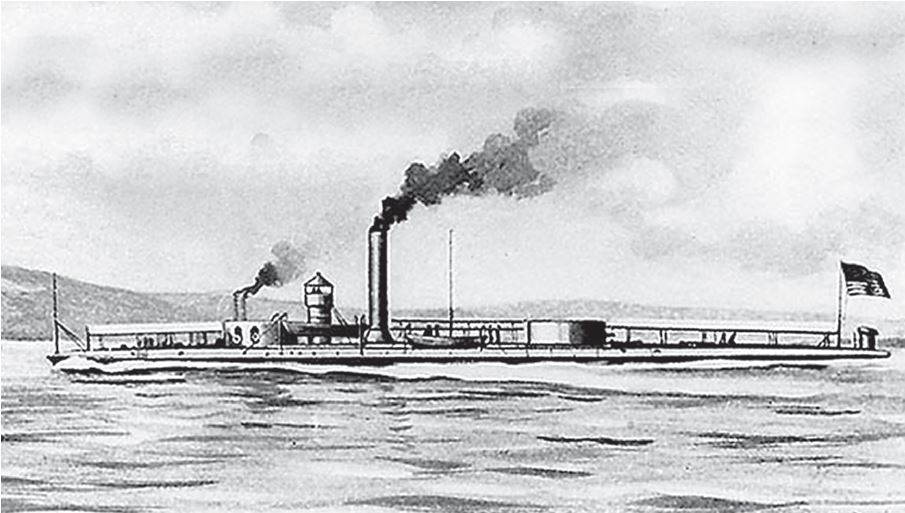

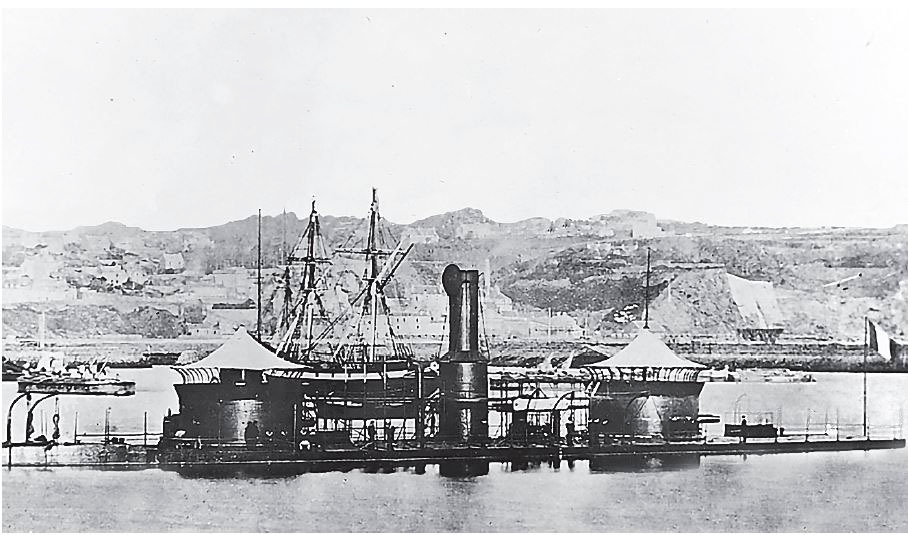

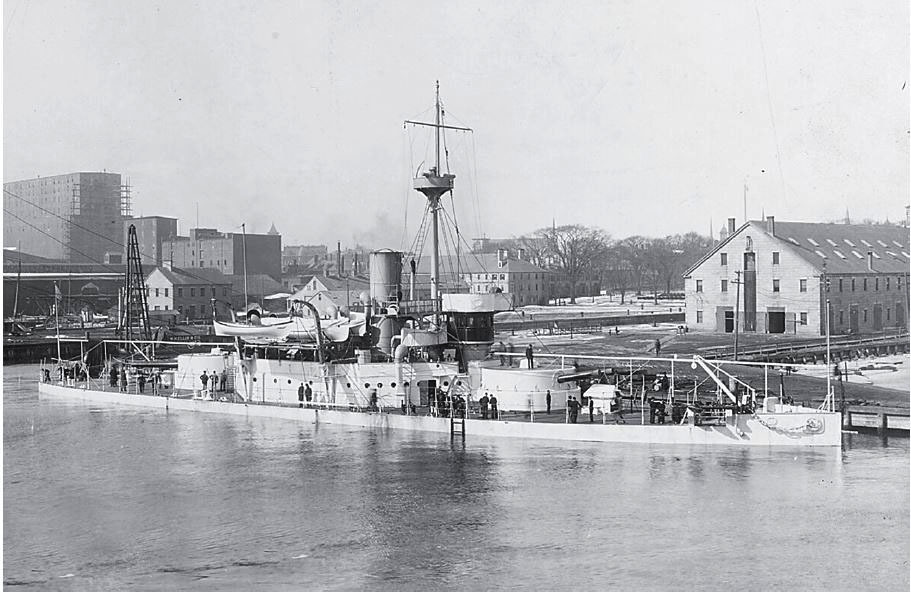

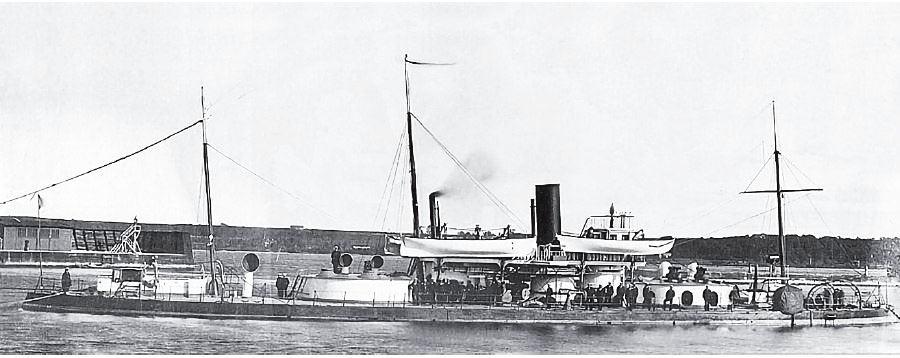

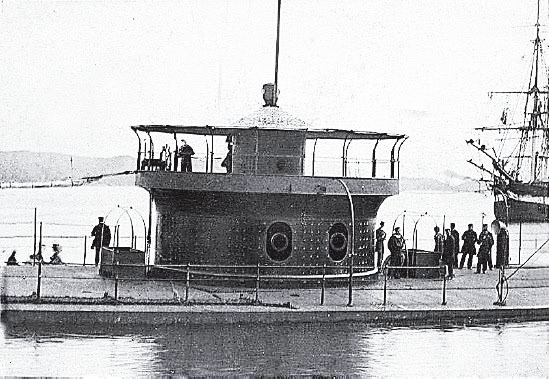

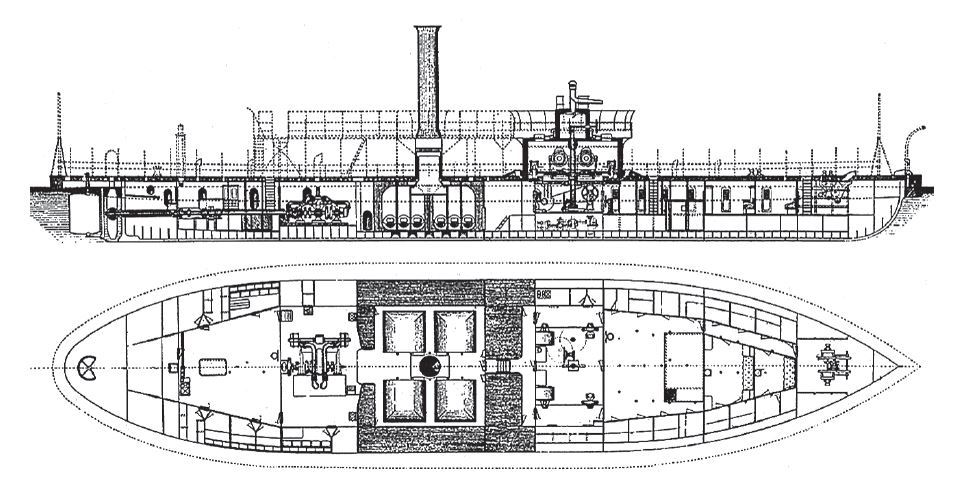

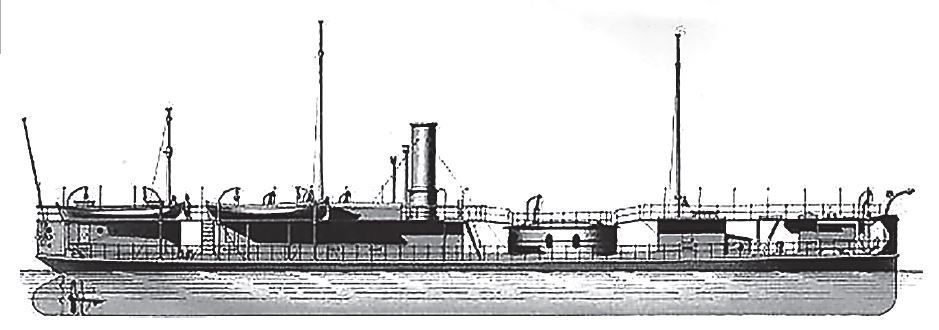

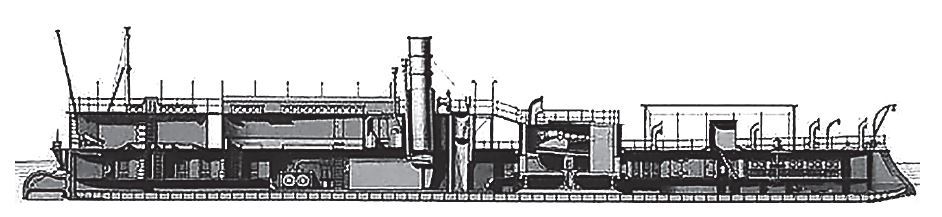

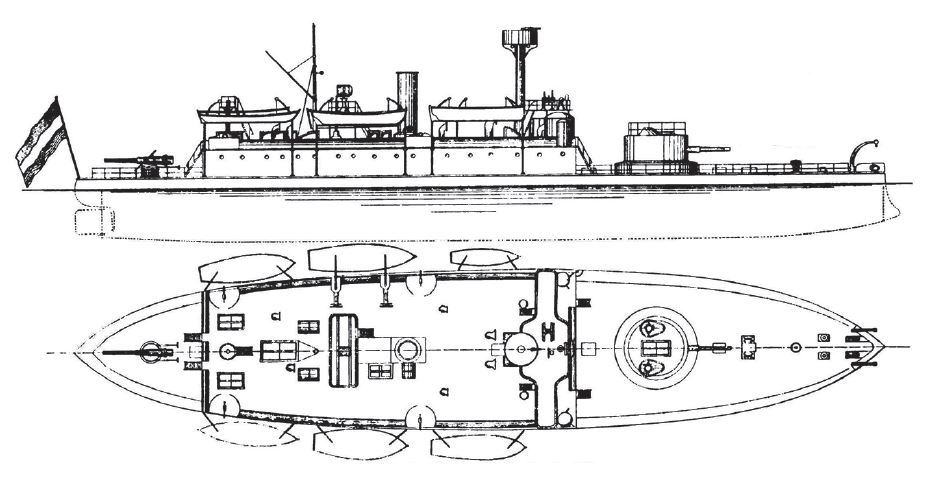

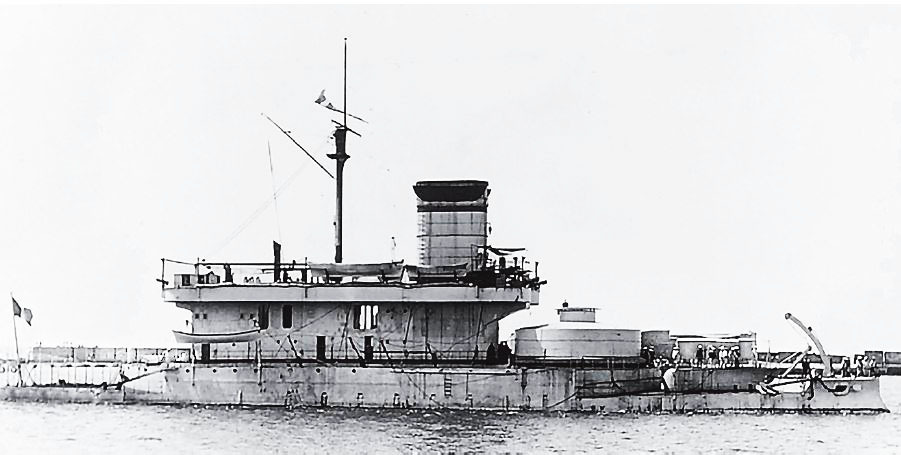

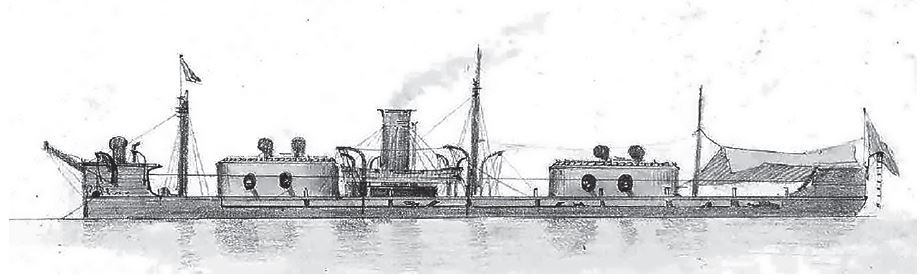

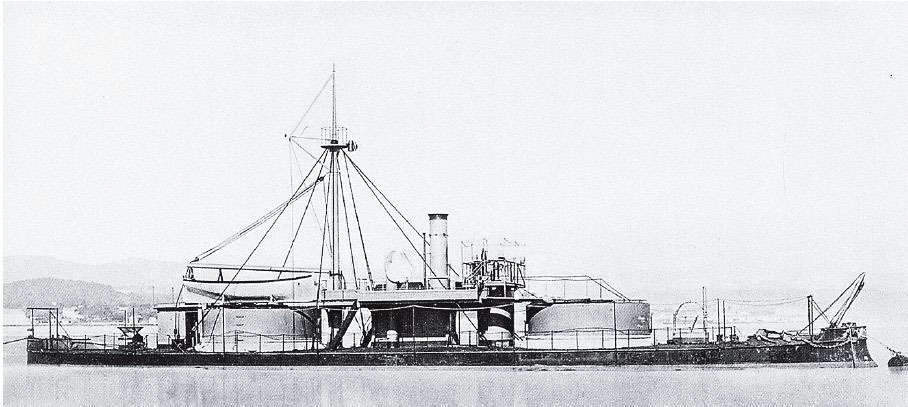

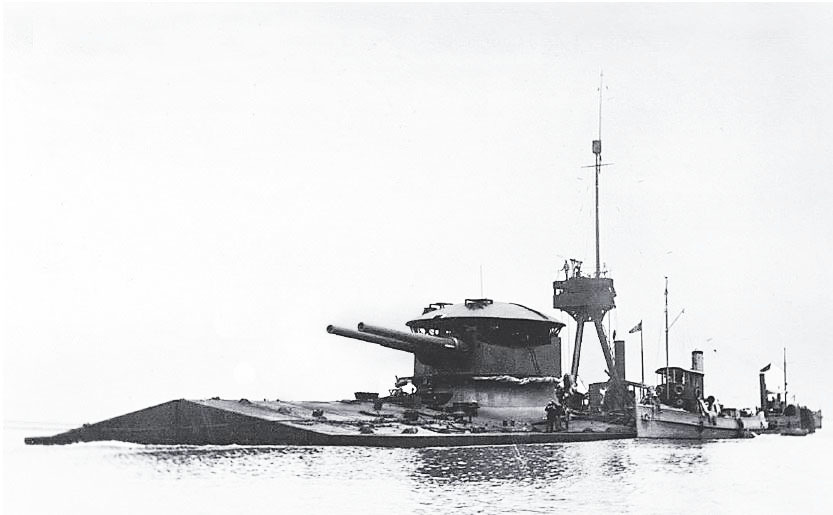

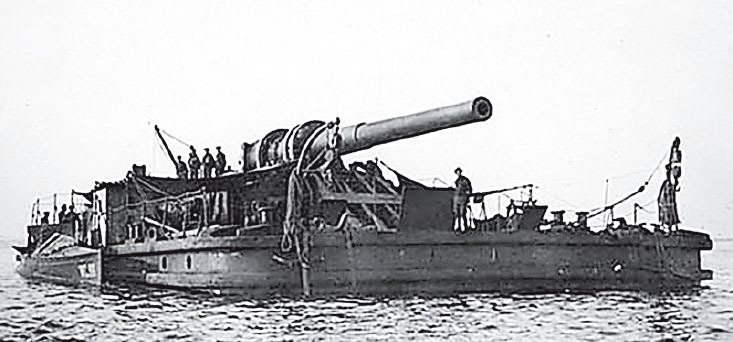

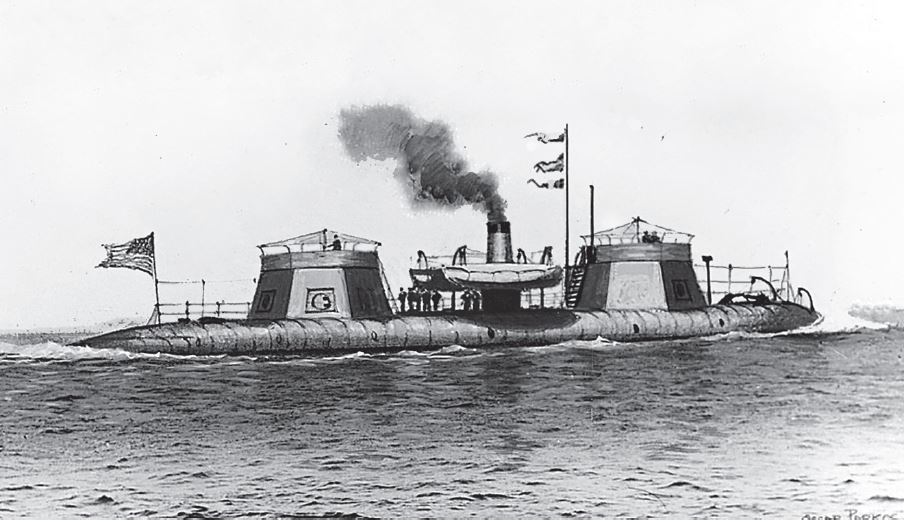

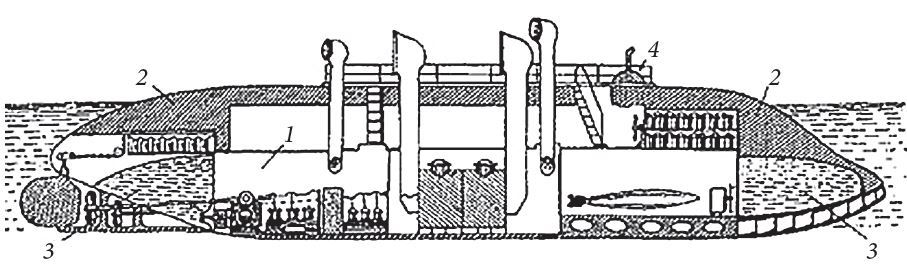

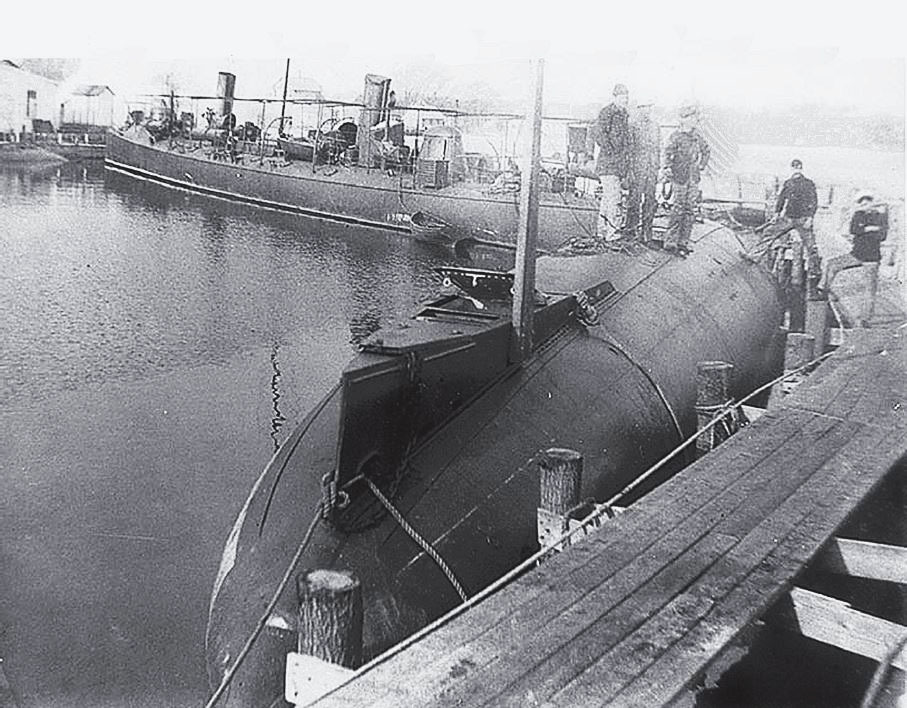

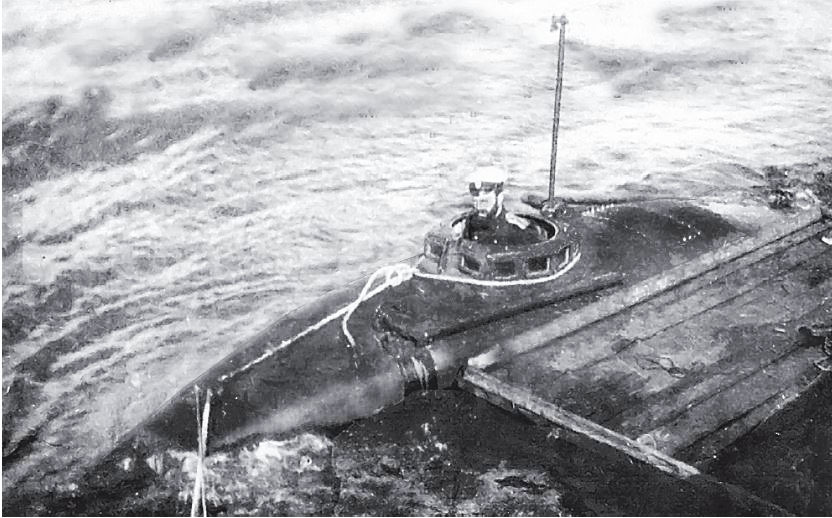

Броненосная канонерка «Baron De Kalb» (б. «St. Louis») фото 29.04.1861

Но на практике вооружение было разным, к тому же за время службы его состав несколько раз изменялся.

Генерал-квартирмейстер армии федералов Монтгомери К. Мейгс (Montgomery Cunningham Meigs; 1816–1892) 5 августа 1861 г. приехал к Идсу в Сент-Луис, чтобы заключить контракт на постройку первых семи речных броненосных канонерских лодок.

Броненосная канонерка «Cairo»

Идс подписал контракт 7 августа. Всего через 65 дней (13 октября) со стапеля его верфи «Carondelet Marine Ways» в пригороде Сент-Луиса сошёл на воду первый речной броненосец «St. Louis» (в октябре 1862 г. его переименовали в «Baron de Kalb»)*.

* Иоганн фон Кальб (1721–1780) был бригадным генералом в армии Пруссии, участвовал в Семилетней войне и в других европейских войнах. Во время Американской революции он в 1777–80 гг. воевал против англичан в армии повстанцев. В августе 1780 г. раненый попал в плен и через три дня умер.

Вслед за ним 22 октября был спущен однотипный «Carondelet», а потом «Cincinnati», «Louisville», «Mound City», «Cairo», «Pittsburgh». Первые четыре канонерки Идс построил на своей верфи «Union Iron Works», остальные три построил его субподрядчик — компания «Marine Railway & Shipyard» в Моунд Сити (он находится в 12,5 км от Каронделета на реке Огайо).

Цена Идса была 89 600 долларов за каждое судно, и он обещал завершить их к 10 октября 1861 г. Но из-за внесения изменений в проект в ходе строительства, дефицита и удорожания материалов и оборудования, сдача судов произошла на 3–4 месяца позже, а стоимость увеличилась более чем вдвое.

Однако к концу января 1862 г. все суда были переданы армии для вооружения артиллерией и комплектования экипажами.

Кроме этой семёрки, Идс превратил в броненосные канонерки несколько гражданских пароходов, которые вскоре приобрело военное министерство.

«Benton»

Первым среди них следует yпомянуть спасательное судно Идса «Submarine boat № 7», получившее имя «Benton».

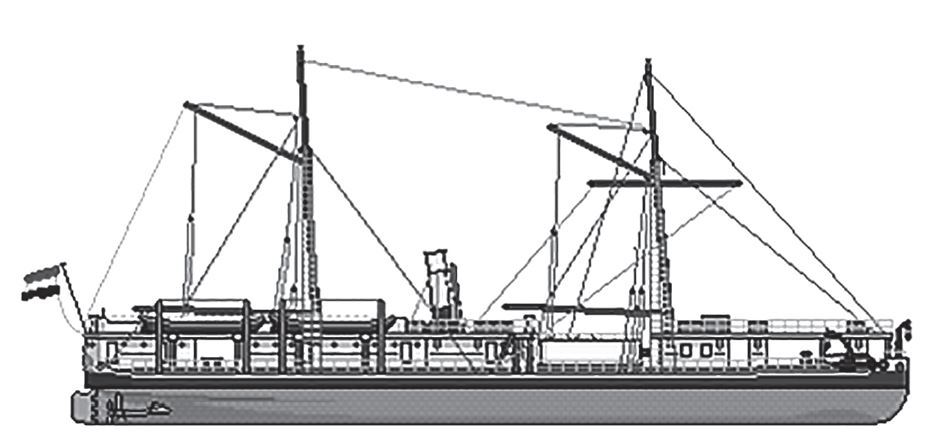

Фактически переоборудование провела фирма «Morse and Daggett», с которой Идс заключил субподряд. Корабль был сдан заказчику 7 декабря 1861, заступил на боевое дежурство 21 (или 24) февраля 1862 г. и стал флагманским кораблем Западной флотилии канонерских лодок.

При приёмке коммандер Уильям Д. Портер и кэптен Фуд обратили внимание Идса на то, что скорость корабля маловата (5,5 узлов). Идс ответил: «Да! Только этой скорости вполне достаточно для ведения боя». И оказался прав.

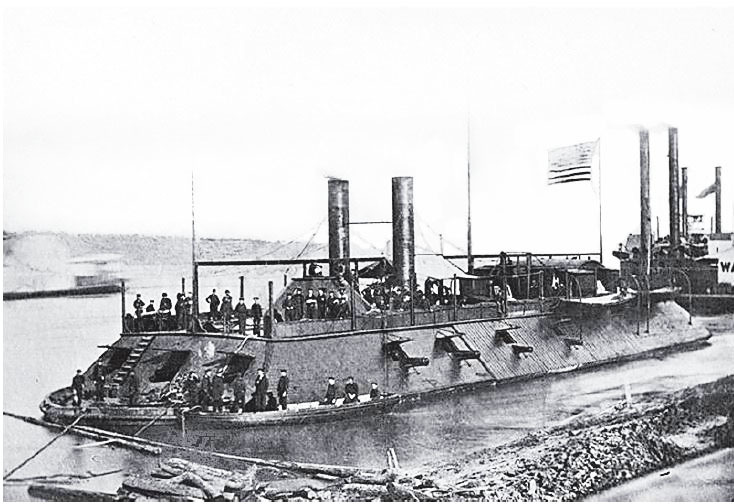

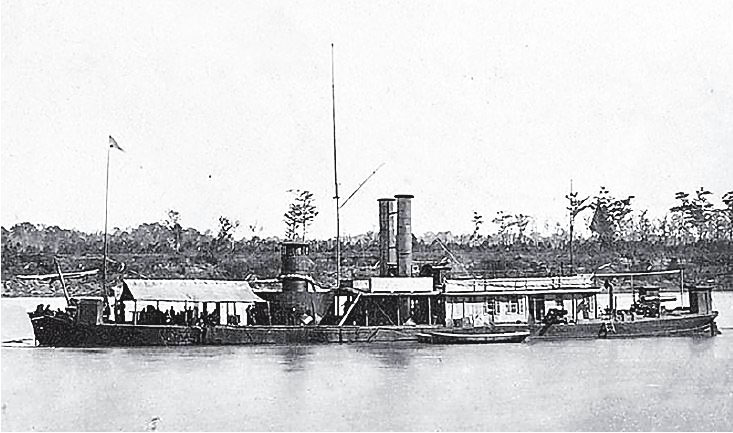

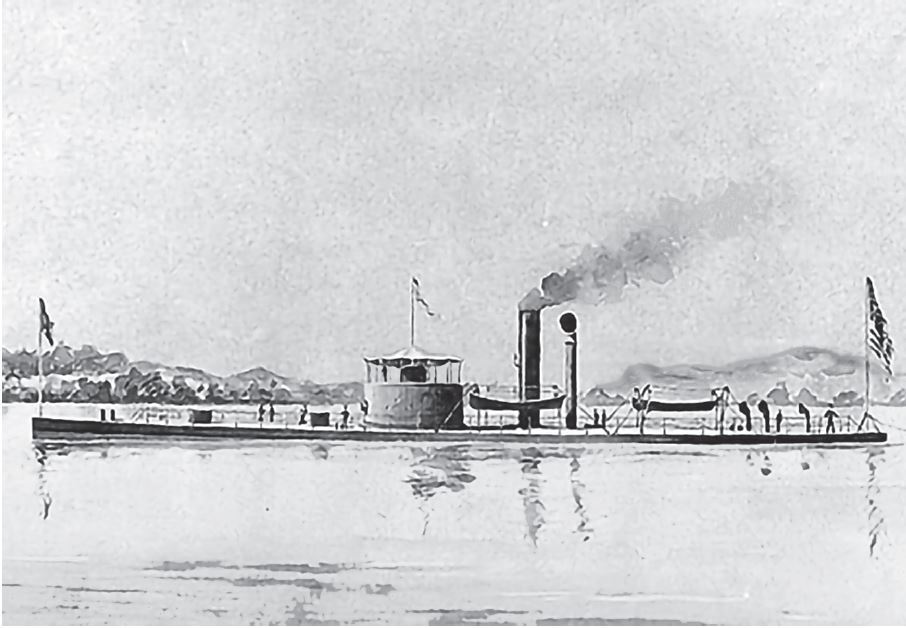

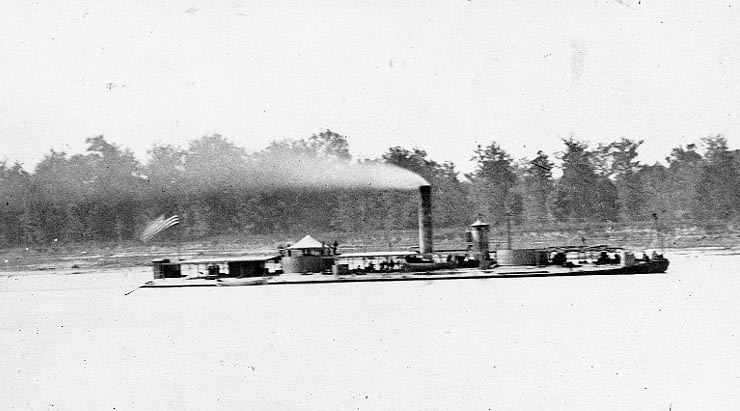

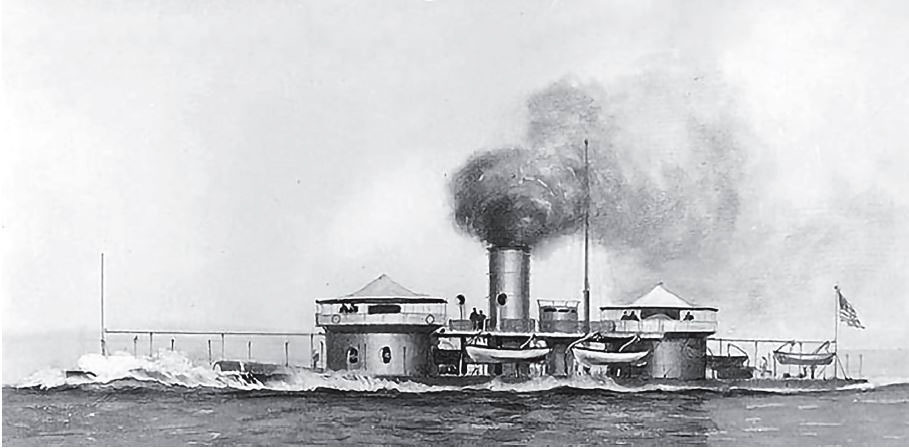

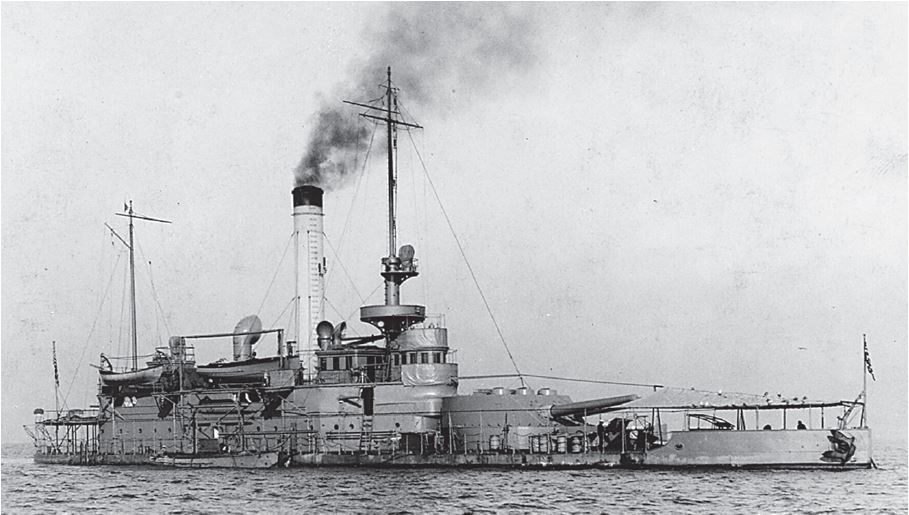

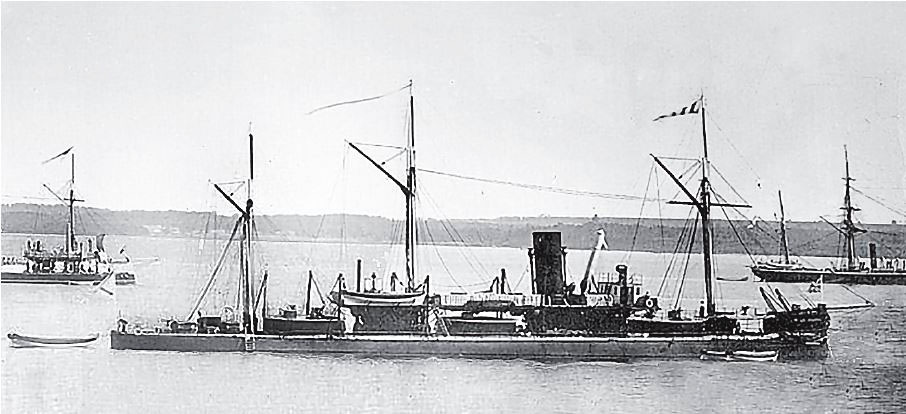

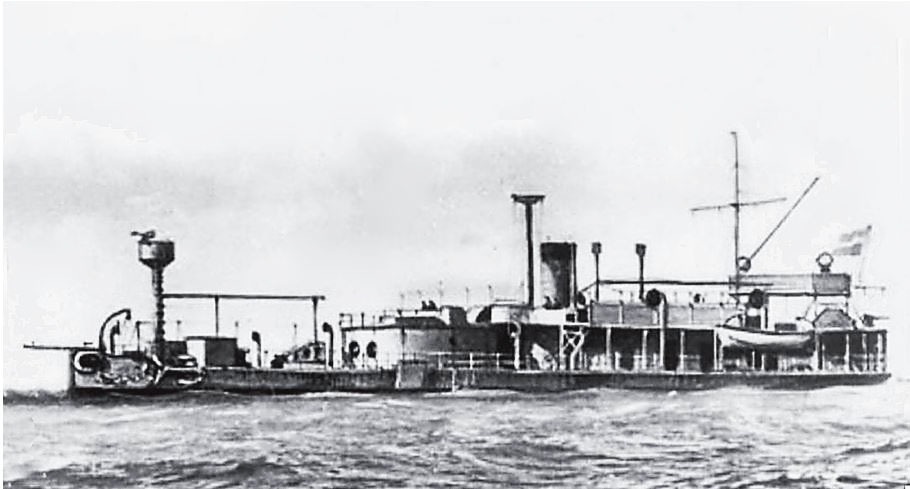

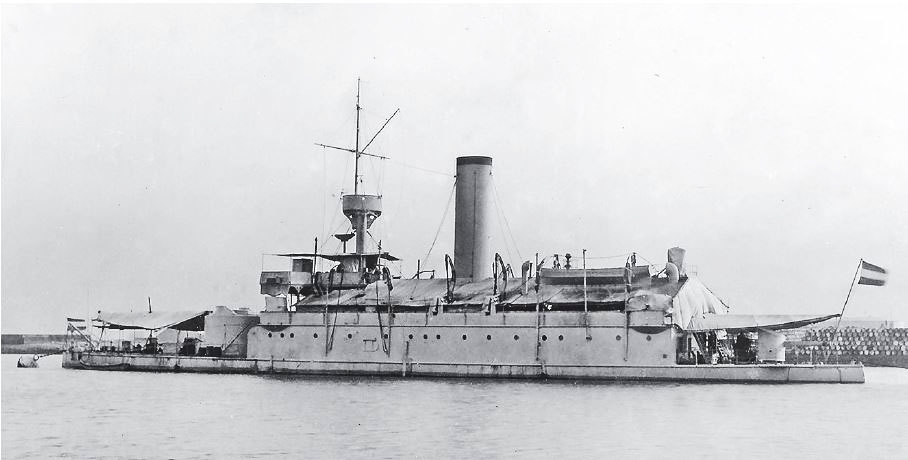

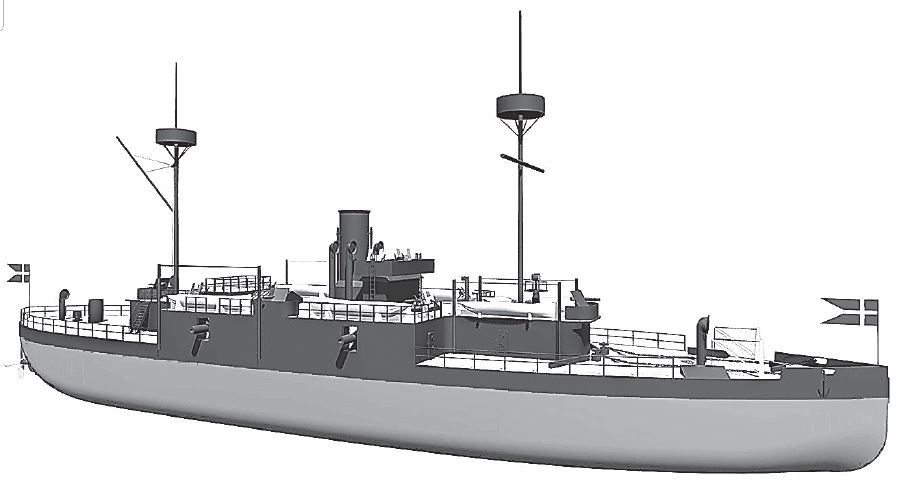

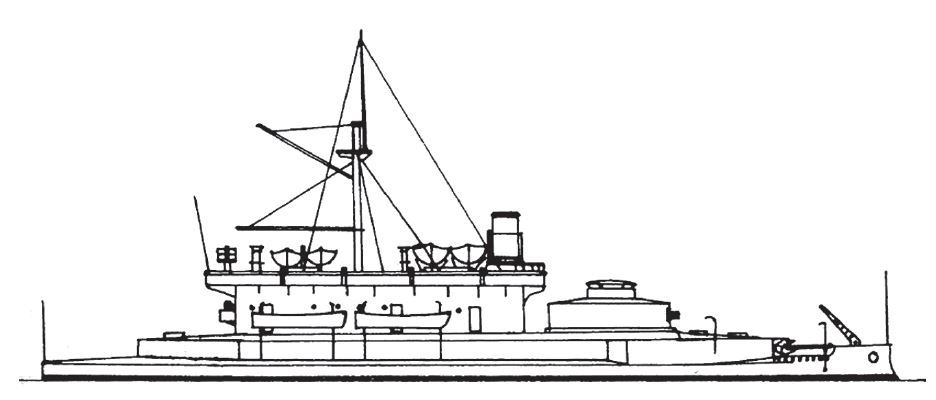

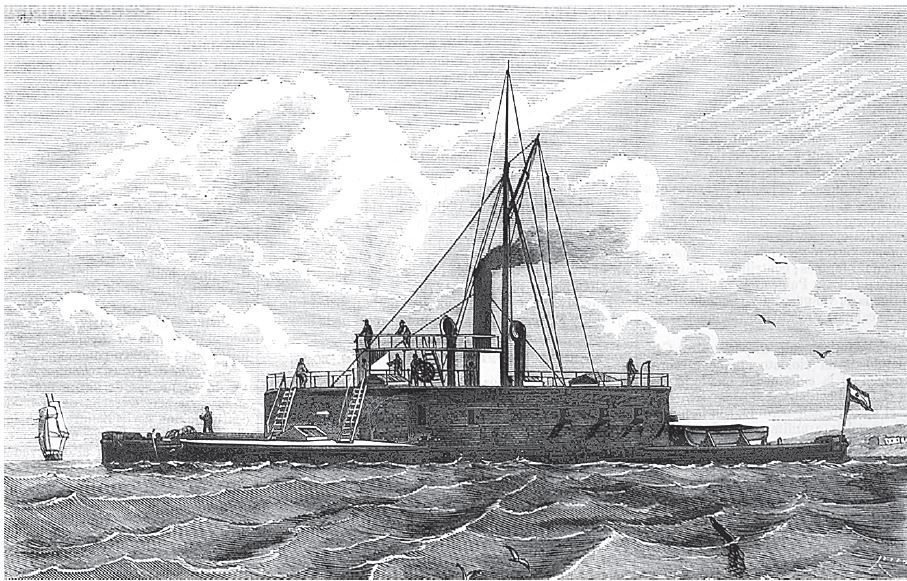

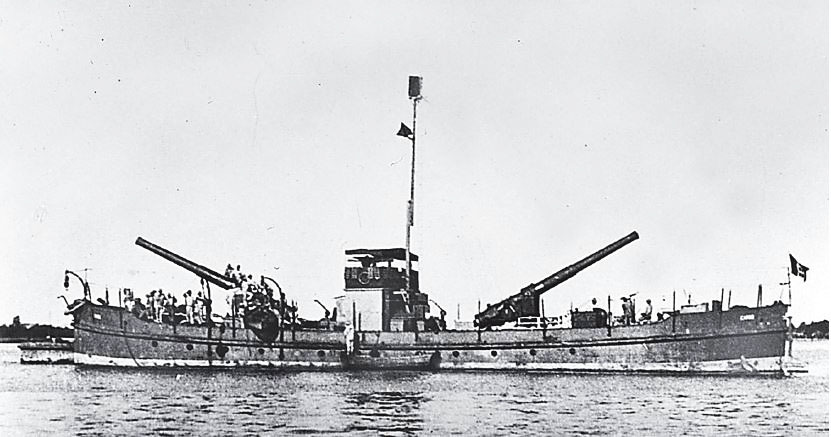

Колёсная канонерка «Benton»

Водоизмещение 633 т. Размерения 61,6 × 22 × 2,74 м. Две ПМ. Экипаж 176 чел. Броня: лобовая часть каземата 63 мм (на деревянной подкладке толщиной 63 см), борта каземата 16 мм (с деревянной подкладкой в 51 см).

Артиллерия: две 9-дм гладкоствольные пушки, семь гладкоствольных 42-фнт, семь 32-фнт нарезных пушек. Все — дульнозарядные.

«Essex»

Бывший деревянный паром, построенный в Нью-Олбани в 1856 г. Куплен в сентябре 1861 г. и превращён в деревянную канонерку «New Era». В середине декабре был поставлен на переделку в броненосную канонерку на заводе Идса в Карондолете.

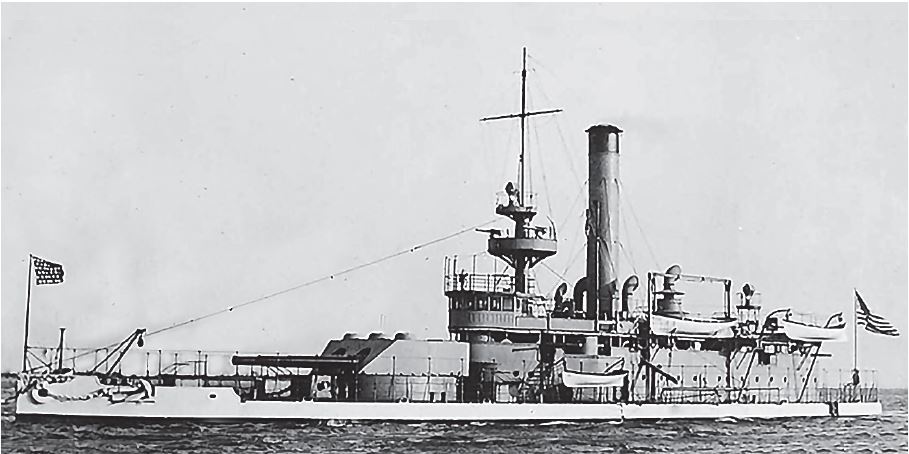

Броненосная канонерка «Essex»

Водоизмещение 614 т. 60,35 × 14,32 × 1,52 м. Две ПМ, одно гребное колесо. Скорость 5,5 узлов. Команда 134 чел. Броня: каземат 63 мм, рубка 38 мм. Две 8-дм гладкоствольные пушки, две 42-фнт нарезные пушки, четыре 32-фнт.

Всем 9 канонеркам дали имена по названиям городов на Миссисипи или её притоках. Отсюда название типа — «City’s» (города). Они составили «ядро» Западной флотилии канонерских лодок армии США*.

* Поскольку канонерки входили в состав армии, первым броненосцем флота США считается не «Sent Louis», а «Monitor», вступивший в строй 25 февраля 1862 г., на 5 недель позже его.

Следующими броненосными кораблями флота после «Monitor» стали корвет «Galena» (738 т), вступивший в строй 21 апреля 1862, и батарейный броненосец «New Ironsides» (4120 т), вступивший в строй 21 августа 1862.

Надо отметить, что появившиеся на реке канонерки своим необычным видом сильно поразили жителей прибрежных городов и ферм. Новые корабли прозвали «Черепахами Пука» (Pook Turtles). Неофициальное название прижилось.

В октябре того же 1862 года их передали флоту, и тогда Западная флотилия превратилась в Эскадру (Squadron) реки Миссисипи. Общее количество боевых и вспомогательных судов в ней было около 30 единиц, численность личного состава превысила 5 тысяч человек. Эскадра сыграла важную роль во всех кампаниях на этой великой реке и её притоках с момента битвы за форт Генри (6 февраля 1862 г.) и по март 1865 г. Но описание боевых действий флотилии (эскадры) не входит в мою задачу.

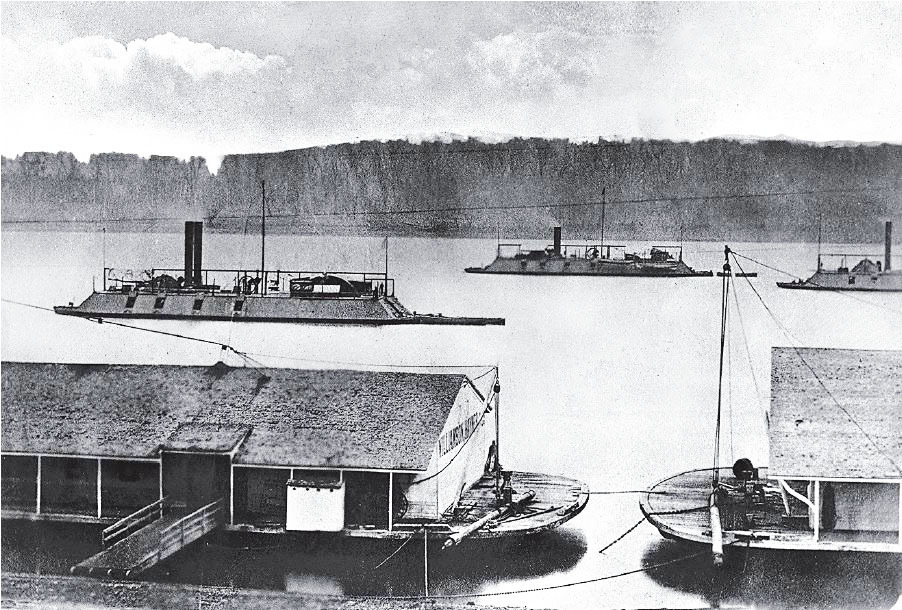

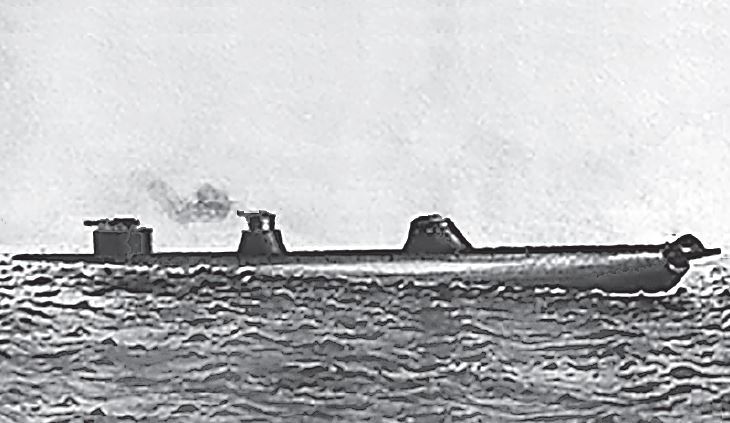

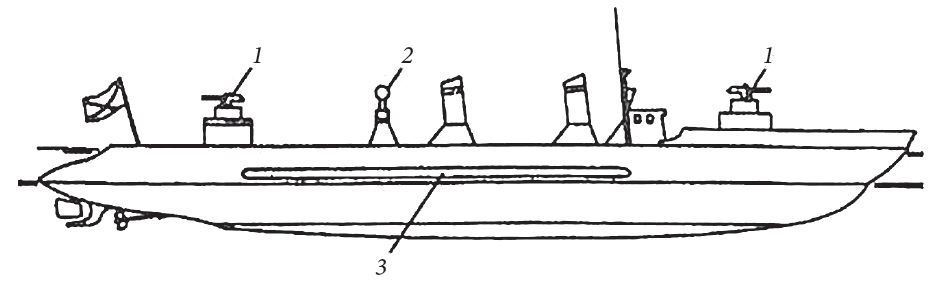

Канонерки типа «City» («черепахи Пука») на реке Иллинойс

Вскоре после окончания Гражданской войны все оставшиеся в строю канонерки продали на слом.

Кроме 9 казематных канонерских лодок, рассмотренных выше, Д. Идс построил два речных монитора типа «Neosho» и четыре монитора типа «Milwaukee». Таким образом, всего он построил 15 броненосных кораблей.

В федеральном флоте было много канонерских лодок, построенных другими судостроителями по другим проектам. Но рассмотрение особенностей их конструкций не соответствует цели данной книги. Поэтому я ограничусь четырьмя кораблями, оснащёнными не одним гребным колесом в корме, а двумя по бортам.

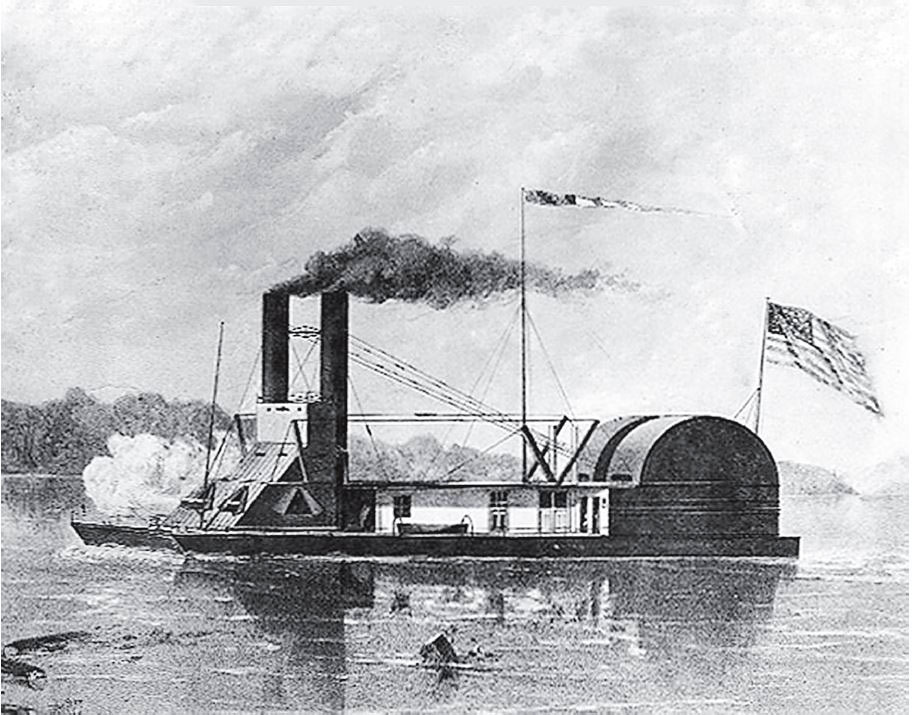

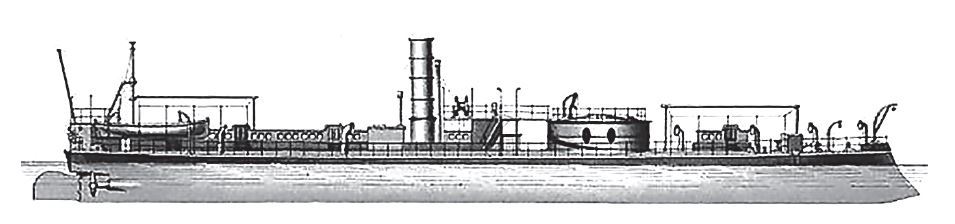

«Choctaw»

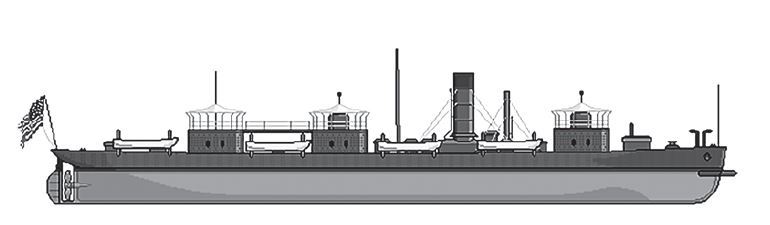

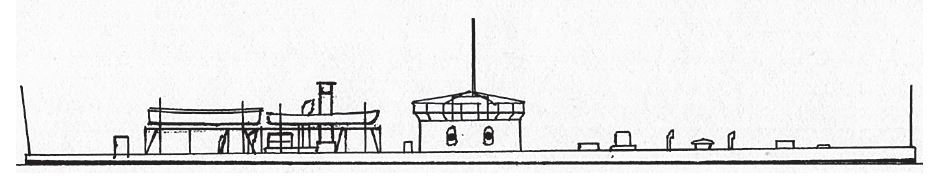

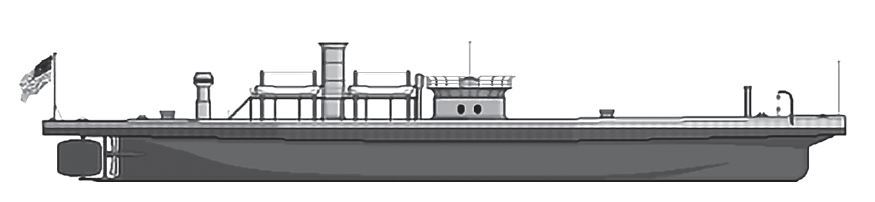

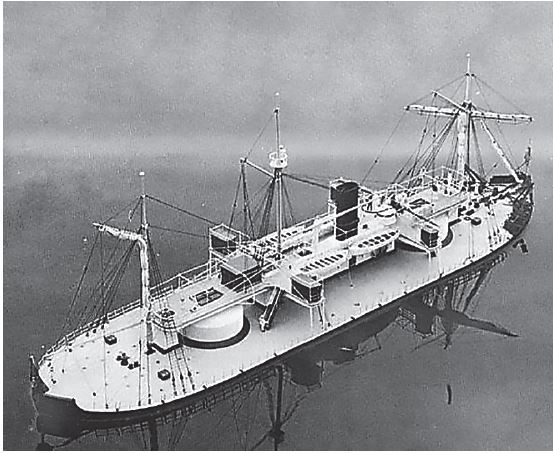

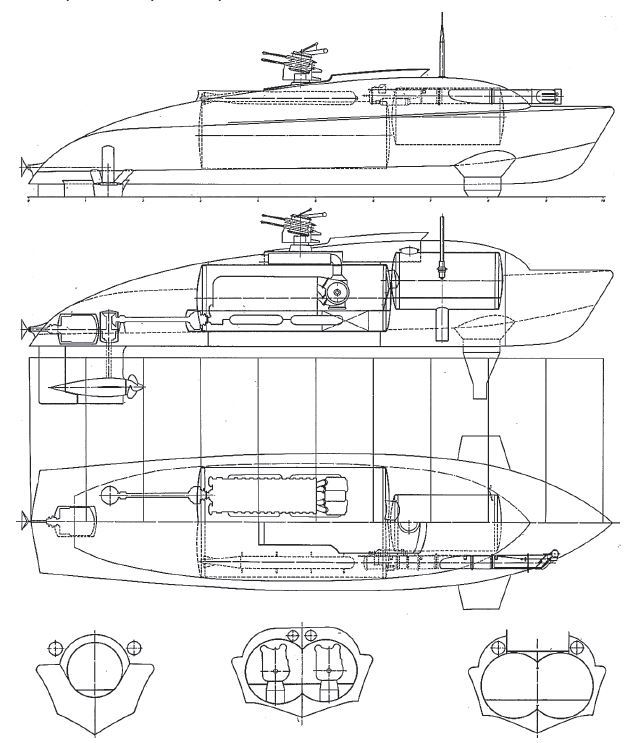

«Choctaw» был перестроен из парохода «Nebraska», спущенного на воду в 1856 г. Военное министерство купило его 27 сентября 1862 г. Коммандер Уильям Д. Портер, старший брат адмирала Дэвида Портера, разработал проект перестройки парохода в броненосную таранную канонерскую лодку.

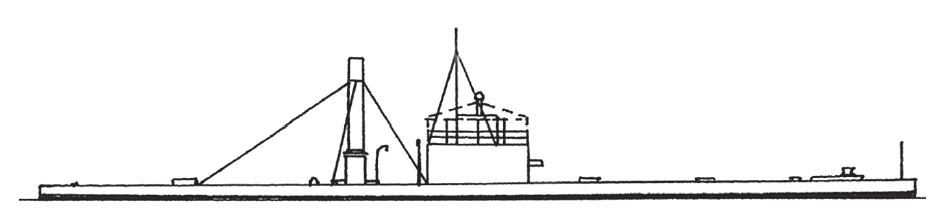

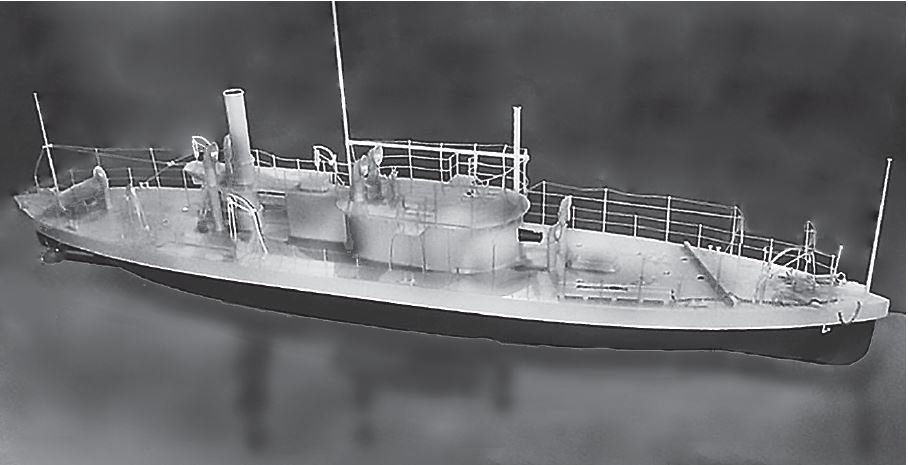

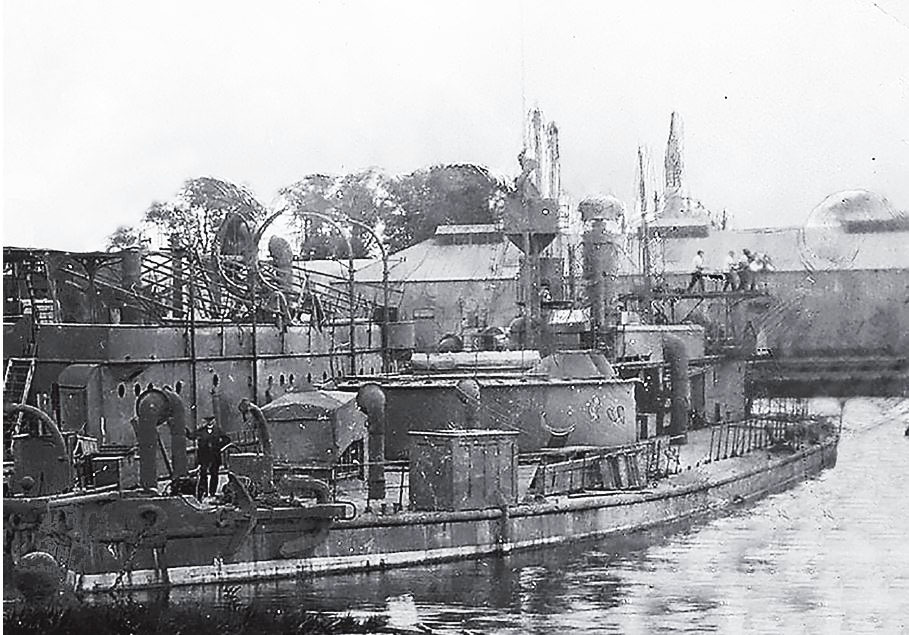

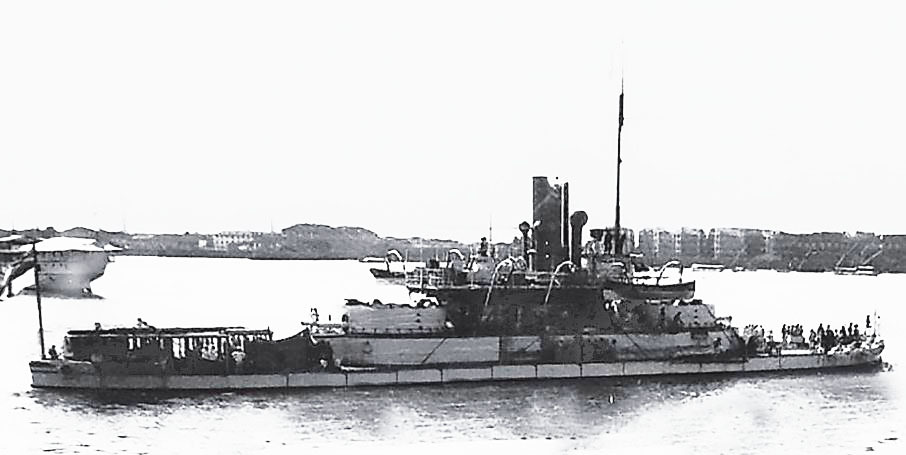

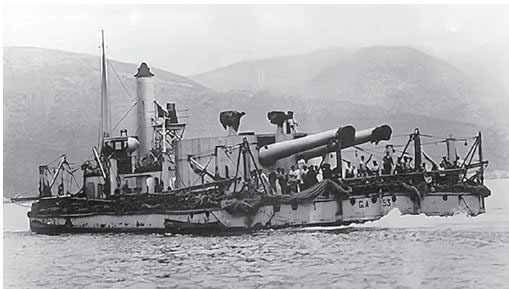

Таранная колёсная канонерка «Choktaw»

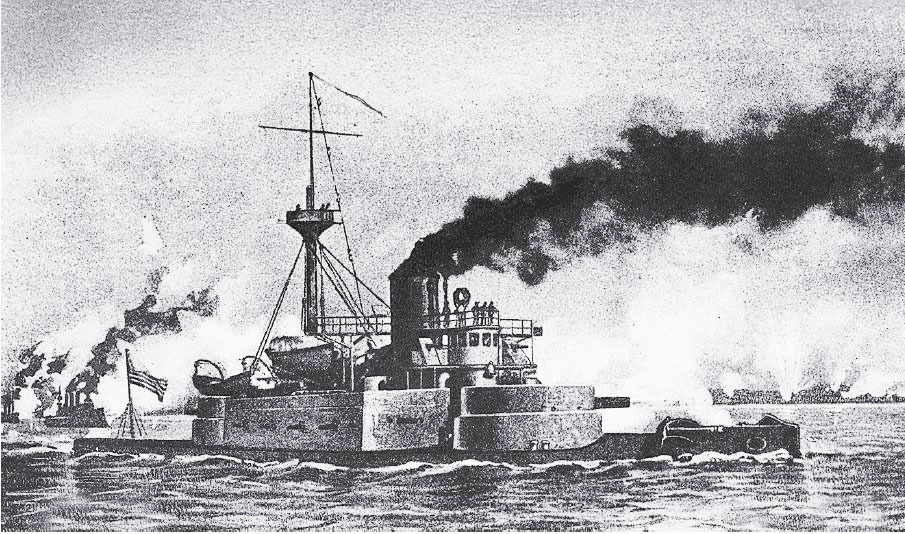

Канонерки Западной речной флотилии обстреливают 7 апреля 1862 г. остров № 10. Возле берега ведут огонь мортирные суда (mortar boats).

Контракт на его переоборудование в военный корабль министерство заключило с кем-то из судостроителей в Нью-Олбани (New Albany). В 1862 г. в этом городе работали шесть частных верфей! Канонерка вступила в строй 23 марта 1863 г.

По проекту Портера на палубе вместо надстроек возвели каземат, причём его носовая часть была выше кормовой. В передней части стояли 4 пушки большого калибра, в кормовой — меньшего. Гребные колёса закрывали кожухи из лёгкой брони.

Переделка вышла не вполне удачной: машины оказались недостаточно мощными для водоизмещения, возросшего из-за артиллерии и брони. Что ж, строевой морской офицер — не инженер, теорию машин и механизмов не изучал. Пришлось строителю делать железные подкрепления корпуса, усиливать набор палубы, вносить некоторые другие изменения в проект.

Водоизмещение 1004 т. 79,3 × 21 × 2,44 м. Две ПМ. Скорость 7 узлов.

Команда 106 чел. Броня: каземат и палуба 51 мм (в корме 25 мм), рубка тоже 51 мм. Одна 9-дм гладкоствольная пушка, одна 100-фнт и две 32-фнт нарезные пушки.

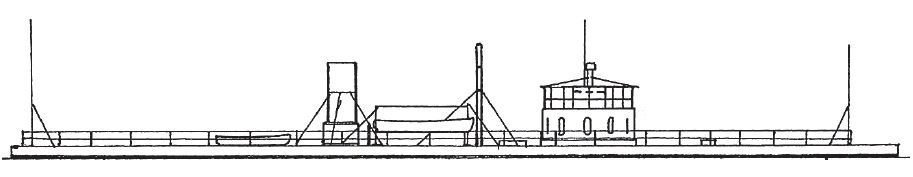

«Lafayette»

Его перестроили из армейского транспортного судна «Fort Henry» (бывшего парохода «Aleck Skott»).

Проект перестройки разработал Эдвард Харт. Но и его пришлось дорабатывать Идсу в ходе перестройки на своём заводе в Каронделете.

Таранная колёсная канонерка «Lafayette»

Корабль вошёл в строй 27 февраля 1863 г. Он получился слишком тяжелым для своей машины и, к тому же, слабо защищённым. «Lafayette», как и «Choctaw», имел таран, но не мог применить его в бою из-за слишком низкой скорости.

Его списали и продали на слом в 1865 г.

Водоизмещение 1212 т. Размерения 85,3 × 13,7 × 2,44 м. Команда 210 чел. Две ПМ. Скорость 4 узла. Броня: каземат 63 мм, палуба 13 мм.

Две 11-дм и четыре 9-дм гладкоствольные дульнозарядные пушки, две 100-фнт нарезные пушки.

КОРАБЛИ Д. БРАУНА

Весной 1862 г. военное министерство запланировало постройку трёх казематных броненосцев нового типа по проекту Эдварда Харта (Edward Hartt; 1825–1883). Контракт на их постройку был заключен с Джозефом Брауном (Joseph Brown), владельцем небольшого судостроительного завода в Цинциннати.

В своём проекте этих кораблей Харт попытался учесть конструкцию «городов» С. Пука, а также первый опыт боевого применения кораблей этого класса. Однако из-за отсутствия взаимодействия конструктора со строителями проекты получились «сырыми». Третья канонерка, построенная по его проекту («Tuscumbia»), оказалась настолько неудачной, что её списали через месяц после вступления в строй!

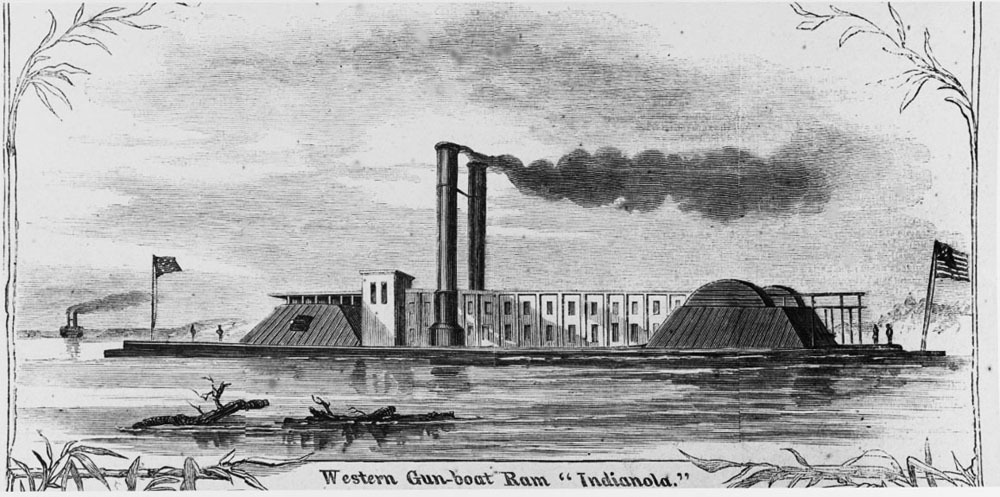

«Indianola»

Заказана 30 апреля 1862 г. Спущена 4 сентября. В строю с 14.01.1863 г.

Затонула 24 февраля 1863 г. от таранного удара, на мелком месте.

Конфедераты готовили её к подъёму, но 4 марта подорвали, чтобы она не досталась федералам. Поднята 17 января 1865 г. и продана на слом.

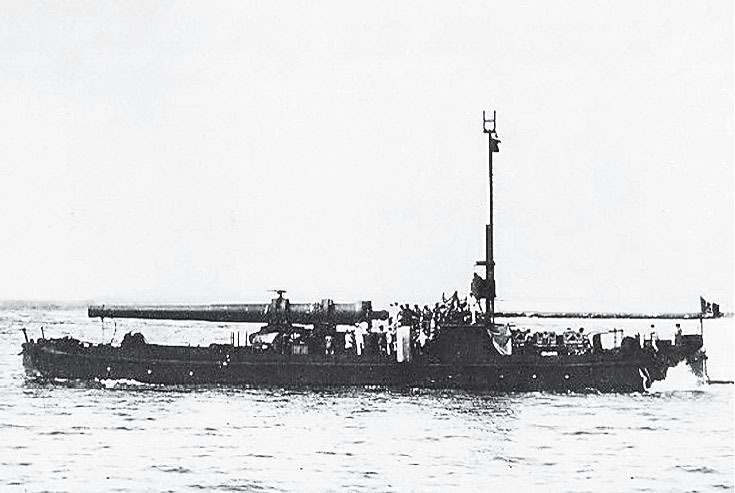

«Indianola»

Водоизмещение 511 тонн. Размерения 53 × 16 × 1,5 м. Два гребных колеса и два гребных винта. Четыре ПМ. Скорость 6 узлов, при форсировании машин до 9 узлов. Команда 144 человека.

Броня: каземат 76 мм, рубка 51 мм, палуба 25 мм. Две 11-дм и две 9-дм гладкоствольные дульнозарядные пушки Дальгрена.

«Chillicote»

Спущена 8 августа 1862. Вошла в строй 3 декабря 1862 г.

С 6 января 1863 по июнь 1864 участвовала во многих боях, получала повреждения, но после ремонта снова вступала в строй.

Разоружена и 29 ноября 1865 г. продана для коммерческого использования. В 1872 г. сгорела.

«Chillicote»

Корпус имел недостаточную продольную прочность, во время стрельбы он вибрировал и прогибался.

Водоизмещение 401 т. Размерения: 49 × 14 × 1,5 м. Скорость 7 узлов. Артиллерия: две 11-дм гладкоствольные пушки Дальгрена.

Значение

Канонерские лодки типа «City» и другие, построенные по их образцу, вошли в военно-морскую историю по следующим причинам:

▶ первые низкобортные корабли;

▶ первые казематные корабли;

▶ первые корабли с нарезными орудиями;

▶ первые корабли с таранами;

▶ первые бронированные корабли (в США).

Была ещё одна причина, но не для гордости. Во время разведывательного похода по реке Язу (Yazoo), впадающей в Миссисипи, канонерка «Cairo» в 11 часов 15 минут 12 декабря 1862 г. была подорвана донной миной по электрическому проводу с берега и затонула в течение 12 минут, правда, без потерь в людях. Она стала первым в истории кораблём, потопленным минами*.

* В 1964 г. американцы подняли эту канонерку, отреставрировали, и превратили в корабль-музей в Виксбурге.

А через 7 месяцев, 13 июля 1863 г., канонерка «Baron De Kalb» тоже затонула на этой реке от подрыва на двух донных минах, взорванных по проводам с берега.

Оценивая канонерки типа «City», надо отметить, что они появились именно тогда, когда возникла огромная потребность в кораблях такого класса. Они удачно сочетали огневую мощь с броневой защитой и мобильностью.

Тем не менее, у них был ряд конструктивных недостатков.

Наличие трёх килей затрудняло маневрирование, особенно, если корабль плыл против течения.

Корпус обладал недостаточной живучестью. Правда, попасть в низкий борт было трудно, но если снаряд попадал, он легко его пробивал;

Не было возможности изолировать поврежденную часть корпуса, так как отсутствовало разделение на отсеки посредством водонепроницаемых переборок. Это делало их уязвимыми от мин (гибель «Cairo, «Baron De Kalb») и таранных ударов (гибель «Cincinnati», «Mound City»).

Палуба (в корме) не имела брони. Мортиры навесным огнём легко пробивали её.

Тросы от штурвала к перу руля частично были открыты, поэтому в ряде случаев корабли под обстрелом теряли управление.

Как и на всех кораблях той эпохи, не были предусмотрены меры по ограничению выходящего пара, если котлы получали повреждения в бою.

Так, днём 6 февраля 1862 г. в 12:30 с дистанции 450 м канонерки Западной флотилии открыли огонь по форту Генри на реке Теннесси. В 13:00 бомба южан попала в «Essex». Она пробила левый борт и взорвалась в котельном отделении. Это отделение, а также каземат с орудиями и рулевую рубку мгновенно заполнило вырвавшееся из котла облако раскалённого пара. Погибли 20 человек, десятки получили ожоги. «Essex» потерял управление и течение понесло его по реке. Примерно то же самое произошло с «Mound-City» 17 июня 1862 г.

В заключение надо отметить и подчеркнуть пять аспектов:

▶ Броненосные канонерские лодки доказали целесообразность проектирования и строительства низкобортных военных кораблей.

▶ Опыт их боевой деятельности доказал, что размещение артиллерии главного калибра в казематах приемлемо для борьбы с береговыми батареями. Но в маневренном бою с вражескими кораблями намного удобнее орудия, установленные во вращающихся башнях.

▶ Этот опыт также доказал превосходство брони над артиллерией и такое положение сохранялось долго, пока не появились специальные бронебойные снаряды.

▶ А пока таких снарядов не было, достаточно эффективным оружием оказался таран.

▶ Всем специалистам стало ясно, что дальнейшее строительство деревянных и колёсных военных кораблей не имеет смысла.

Глава 3

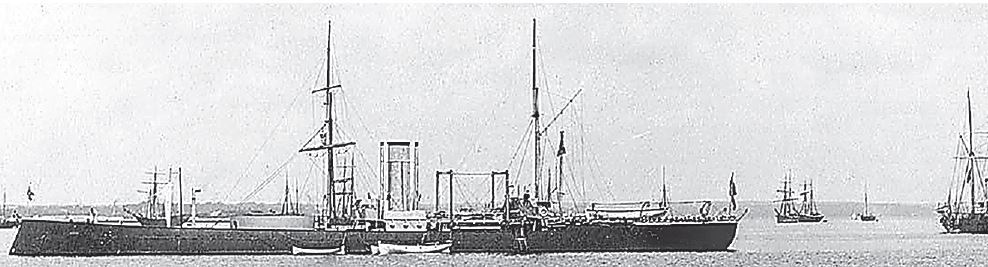

БРОНЕНОСЦЫ КОНФЕДЕРАТОВ

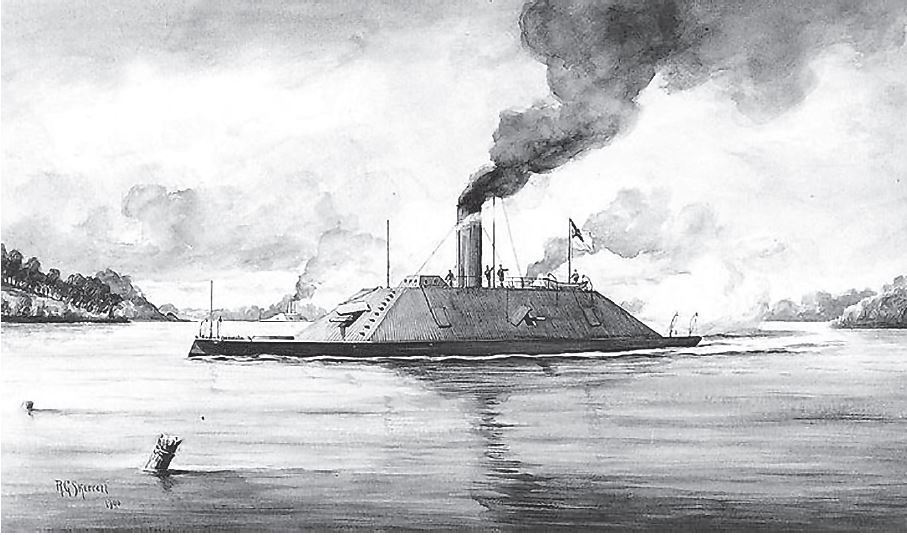

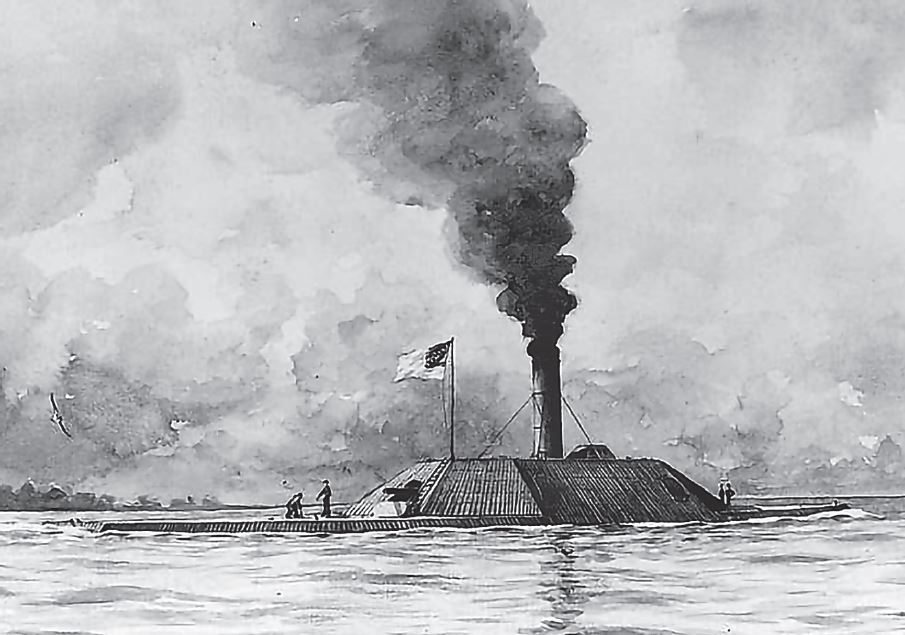

Как уже сказано в предыдущей главе, самым первым броненосцем Конфедерации Штатов Америки был «Manassas». Однако на деятельность морского ведомства сепаратистов повлиял не он, а совсем другой корабль.

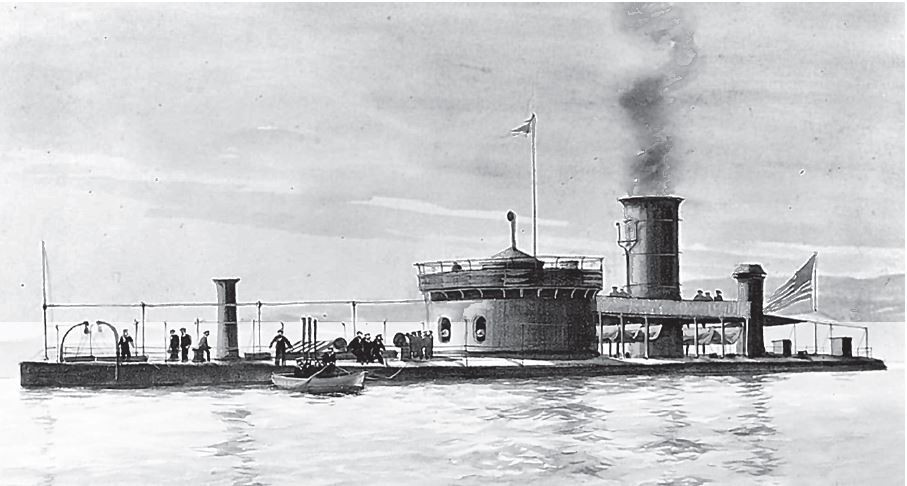

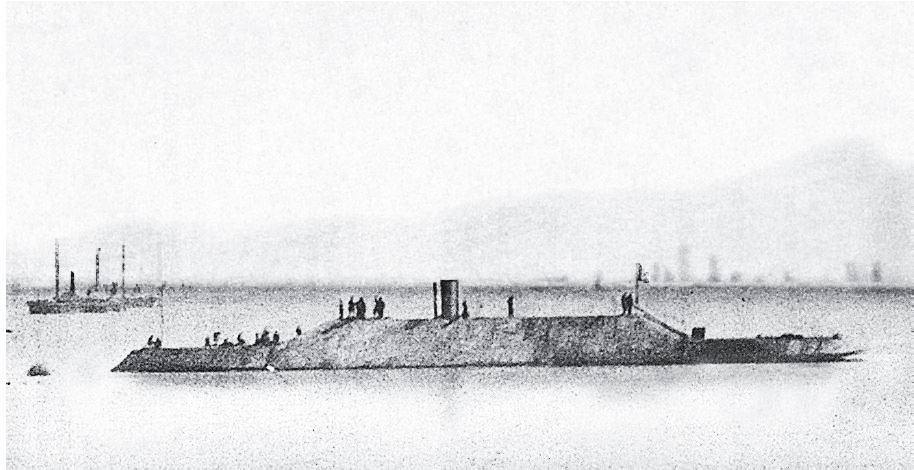

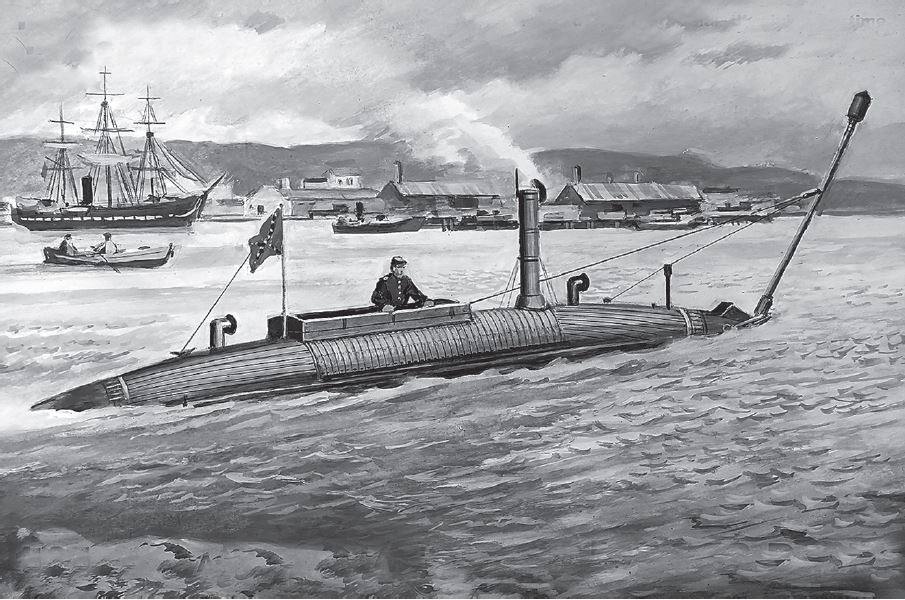

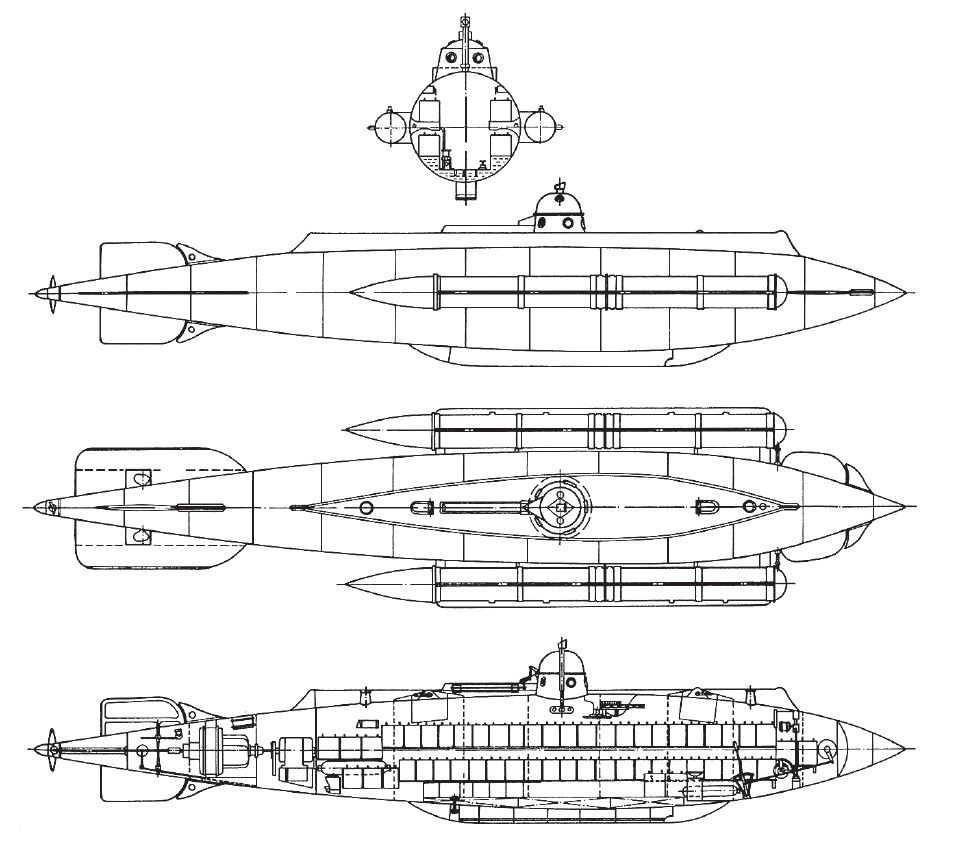

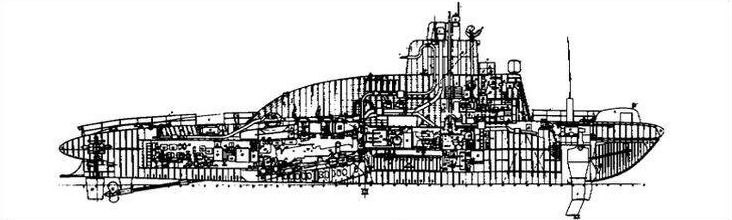

"Вирджиния"

Когда конфедераты захватили военно-морскую базу Госпорт в районе Норфолка, в их руки попали 195 орудий крупного калибра и свыше 250 мелких. Кроме того, им достался полузатопленный паровой винтовой фрегат «Merrimack» (4636 т; 40 тяжёлых орудий), спущенный на воду в 1855 г. Уходя из Госпорта, федералы подожгли корабль и затопили его возле причальной стенки. Вода погасила пожар, поэтому корпус, пушки, котлы, и машины уцелели.

Конфедераты подняли фрегат, но восстанавливать в прежнем виде не стали. Полное превосходство федерального флота над морскими силами Юга делало это бессмысленным.

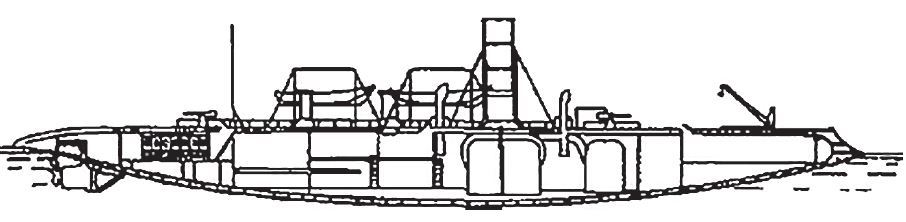

Инженер Джон Л. Портер придумал оригинальный план переделки фрегата. Почти весь корпус корабля будет находиться ниже поверхности воды, а в каземате с бронированными наклонными стенками надо установить тяжёлые орудия.

В носовой части корпуса Портер смонтировал небольшой таран. Этот реликт далёкого прошлого пригодился: «Virginia» (так назвали трофейный «Merrimack») начал бой на Хэмптон-роуд с того, что ударом тарана потопил парусный корвет федералов «Cumberland» (1726 т; 24 орудия)*.

* В русскоязычной литературе «Вирджинию» с дореволюционных времён часто называют прежним именем «Merrimack» (иногда без буквы «k»). А «Cumberland» в некоторых публикациях фигурирует как шлюп, что тоже неверно.

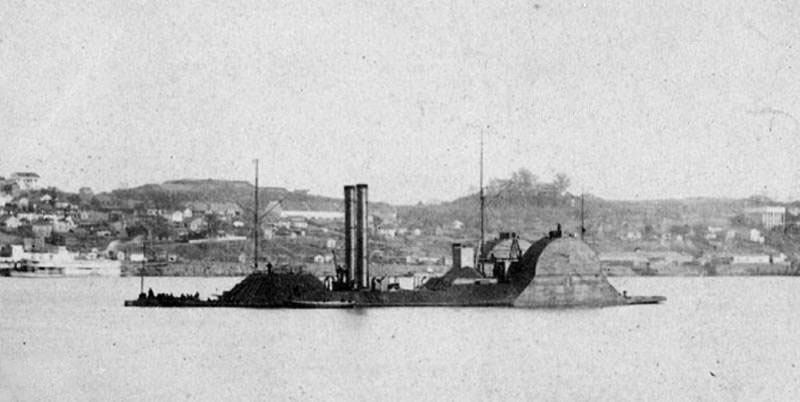

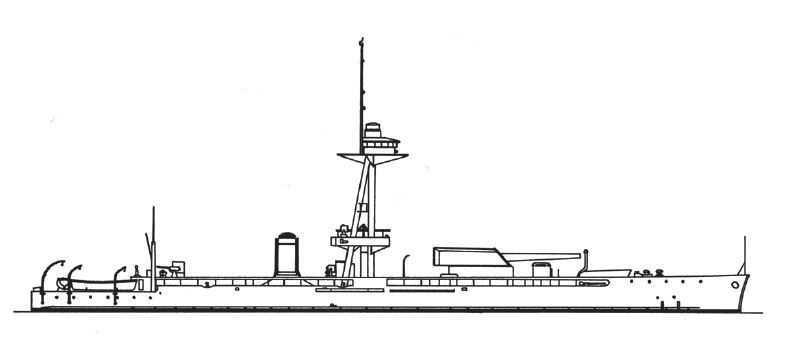

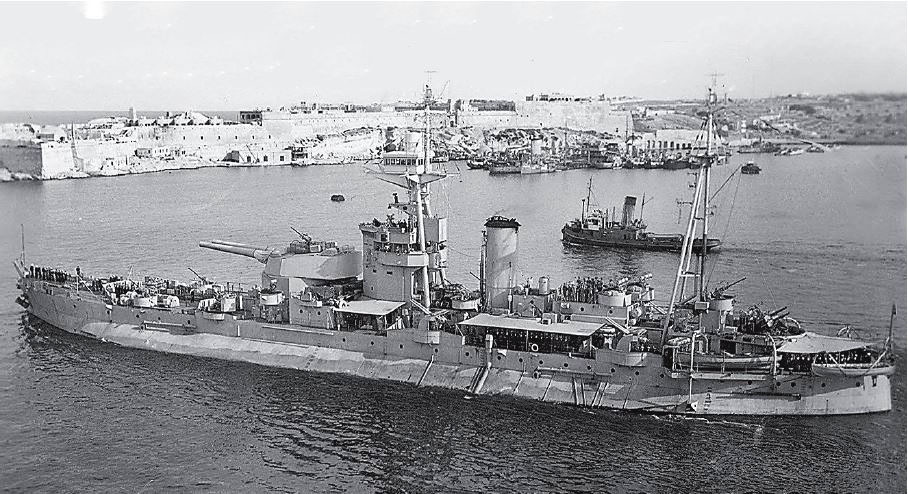

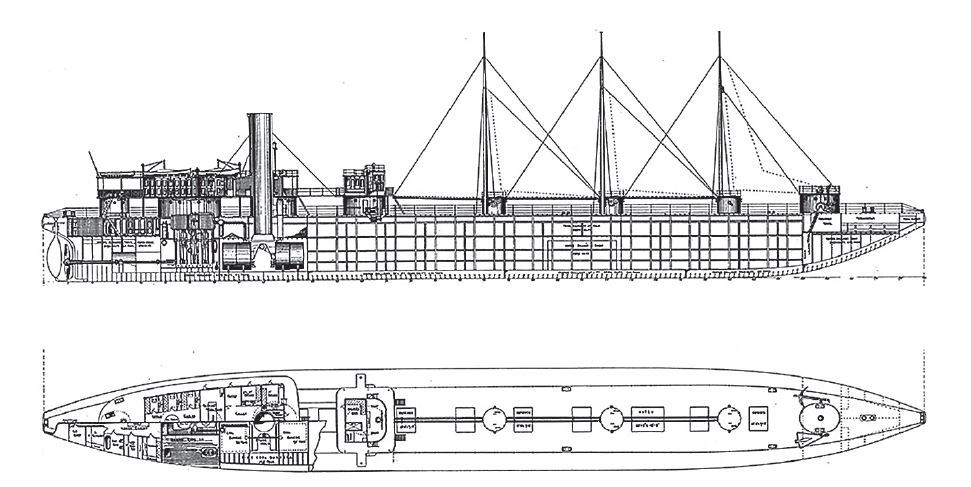

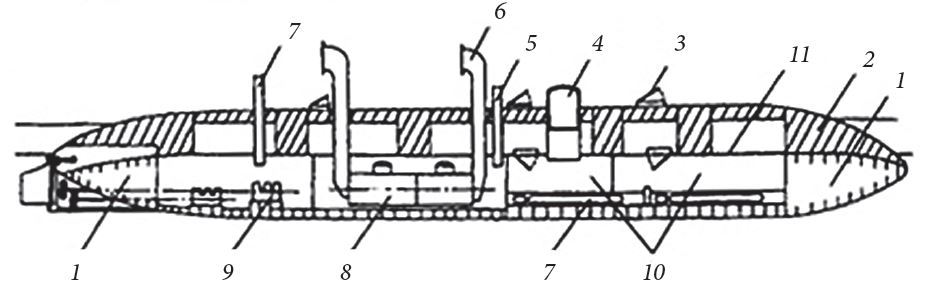

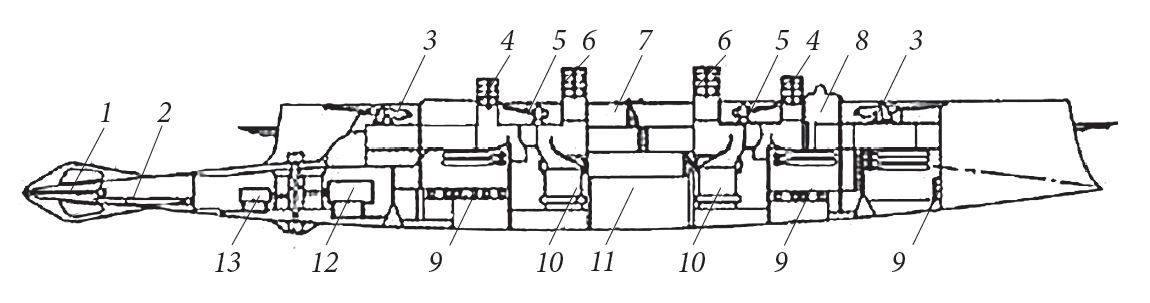

ТТХ БРОНЕНОСЦА «ВИРДЖИНИЯ»

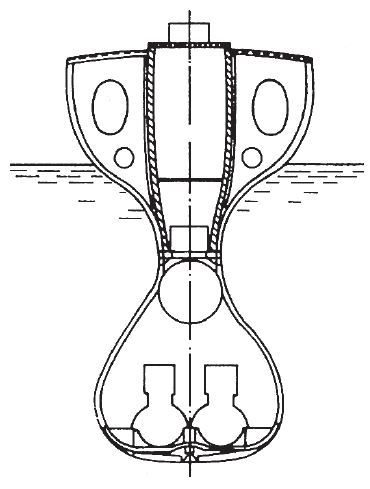

Водоизмещение 4500 т. Размерения 83,82 × 11,73 × 6,7 м. Экипаж 320 человек. Броня — пакеты железнодорожных рельсов (по 3 в пакете). На стенках каземата общей толщиной 102 мм (4 дм) в два слоя по 51 мм каждый, на узкой надводной бортов толщиной 76 мм (3 дм), в подводной части бортов — 51 мм (2 дм).

Четыре паровых котла фирмы «Martin» и две паровые машины общей мощностью 1200 л. с. разгоняли корабль на спокойной воде до 7,5 узлов (13,9 км/ч).

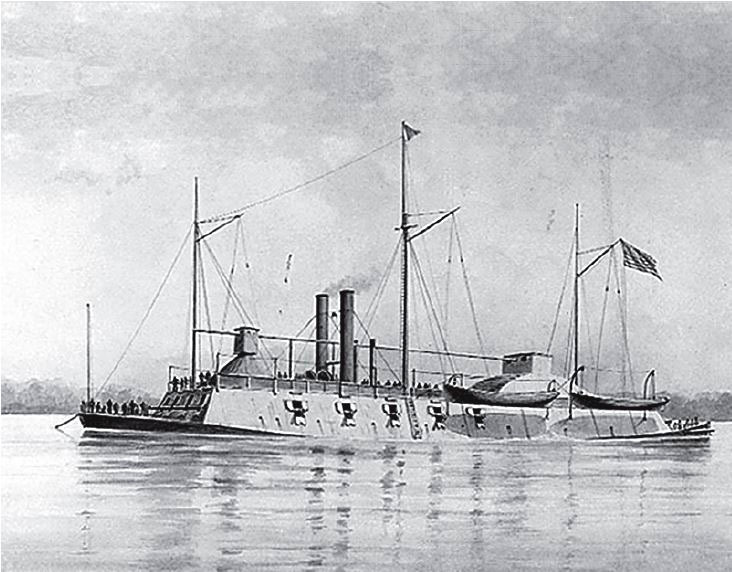

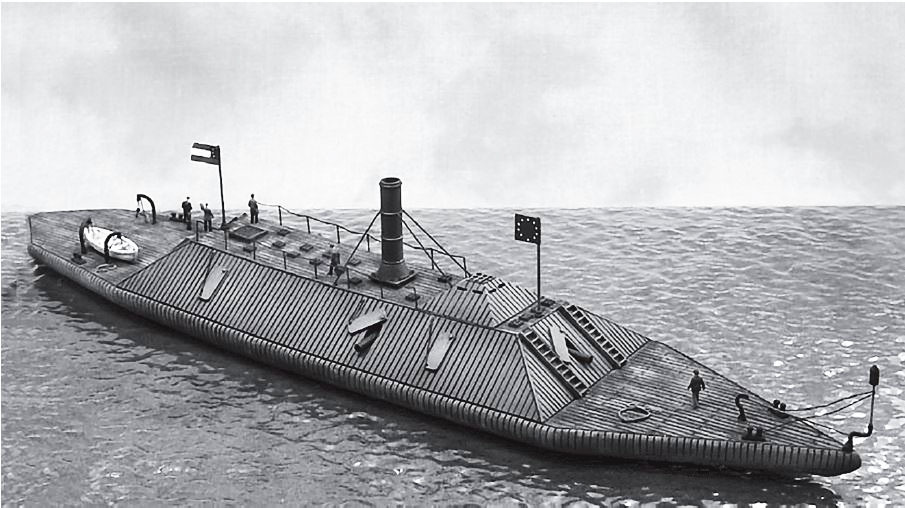

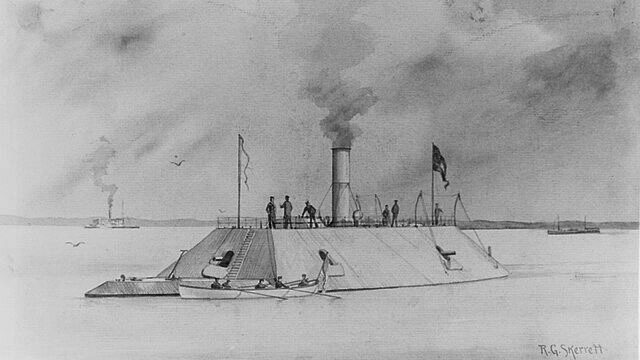

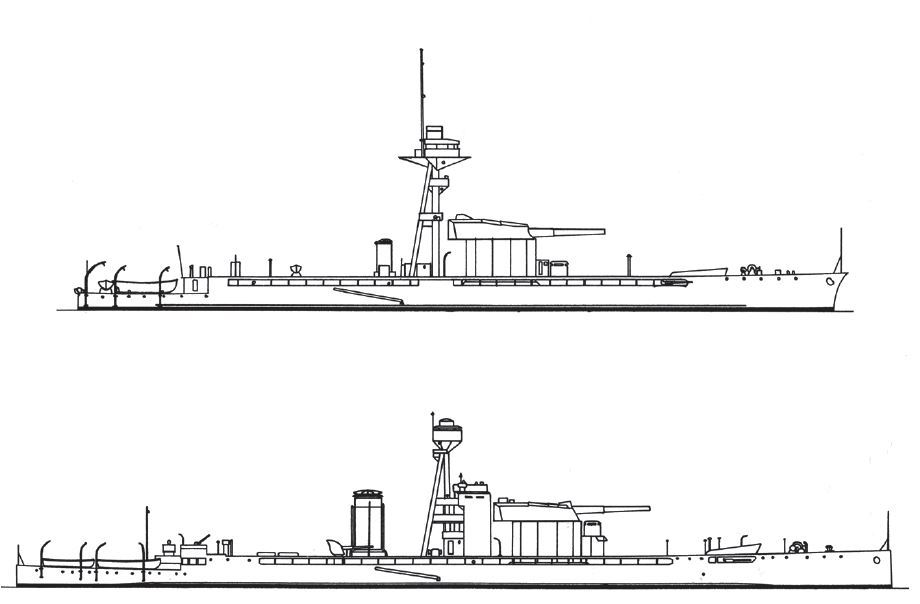

«Вирджиния»

Артиллерия: в каземате 6 гладкоствольных дульнозарядных орудий Дальгрена калибра 229 мм (9 дм) и 2 орудия калибра 163 мм (6,4 дм) стреляли вправо и влево, а два 178-мм (7-дм) орудия стреляли вперёд и назад.

На крыше каземата стояли две лёгкие гаубицы Дальгрена, стрелявшие 12-фунтовыми (5,45 кг) ядрами.

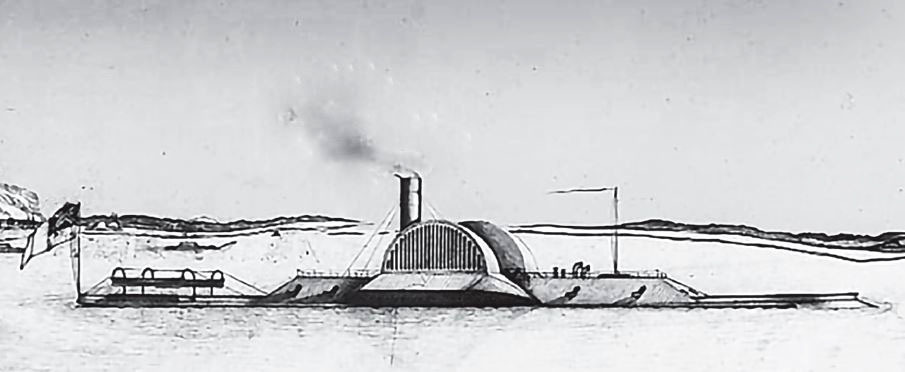

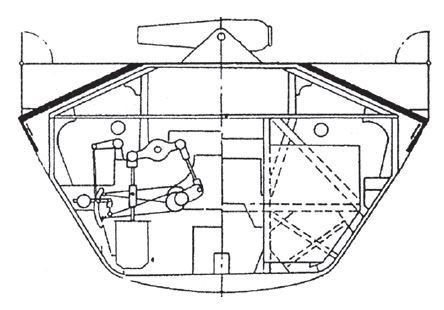

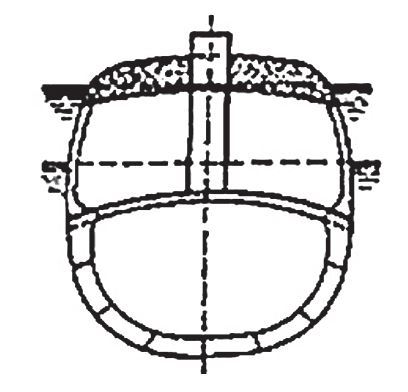

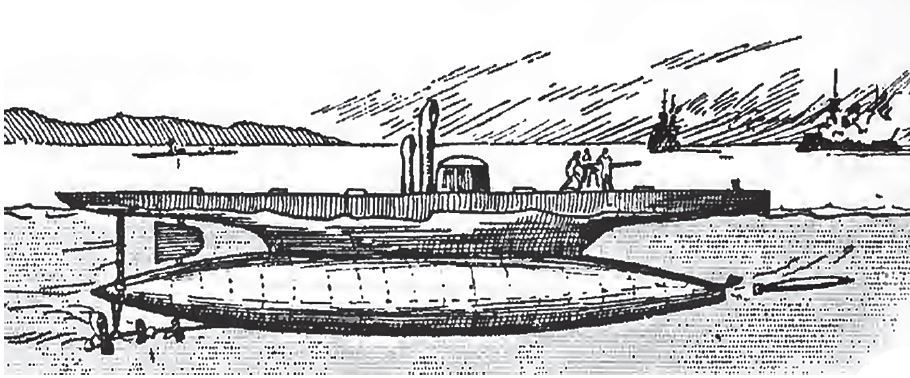

«Вирджиния» в разрезе по миделю

На броненосце не было ни парусов, ни мачт с такелажем — радикальное новшество для того времени. Однако корабль, имевший большой запас плавучести, недостаточно осел в воду, поэтому пришлось погрузить в трюм балласт — 80 тонн чугунных чушек.

Уроки «Вирджинии»

Хотя этот броненосец вошёл в историю, его служба оказалась очень короткой. Когда конфедераты под натиском федералов уходили из Норфолка, «Вирджинию» 11 мая 1862 г. сжёг собственный экипаж.

Причиной самоуничтожения стала осадка 6,7 м (22 фута), не позволившая увести корабль по реке Джеймс (James river) в безопасное место. А с моря препятствовала эскадра противника, в которую входил и «Monitor». Портер это учёл и следующие броненосцы проектировал с гораздо меньшей осадкой, редко более 10 футов (3,05 м). Оказалось, что крайне важно сохранять небольшую осадку, так как практически все сражения происходили на реках либо в мелководных прибрежных районах.

Каземат «Вирджинии» был покрыт двумя слоями двухдюймовых (51 мм) железных пластин. Первый (или нижний) слой лежал горизонтально, а второй (верхний) вертикально. При этом переходы передней и задней стенок каземата в боковые стенки были округлые. Но сгибание пластин нижнего слоя являлось непростой задачей и требовало много времени. Поэтому в дальнейшем углы казематов делали гранёными.

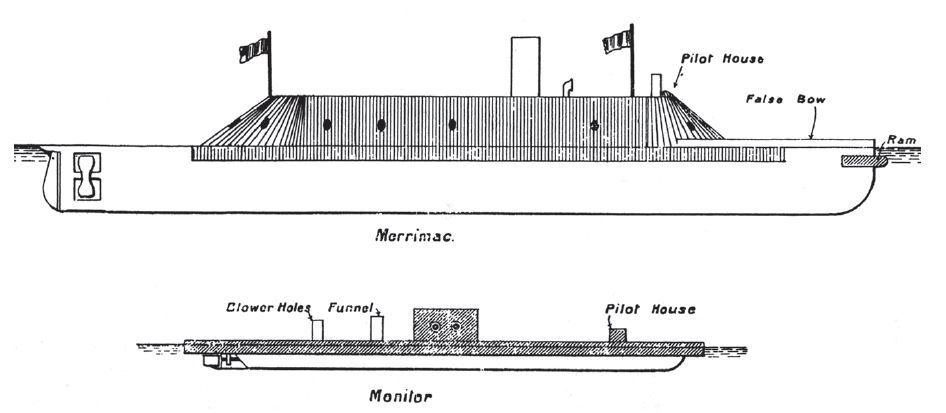

«Вирджиния» и «Монитор» в одном масштабе

Рулевая рубка «Вирджинии» была отлита из чугуна. На последующих броненосцы рулевые рубки строили таким же способом как каземат, с покрытием из плоских железных пластин.

Концепция казематного броненосца оказалась достаточно успешной.

Тут следует напомнить, что к началу Гражданской войны Юг оставался преимущественно аграрным регионом, его индустрия уступала Северу и количественно, и качественно. А блокада портов, осуществляемая федеральным флотом, сделала почти невозможным импорт металла, паровых машин и котлов, артиллерии, химикатов и всего остального, в чём нуждалась военная промышленность.

Офицеры морского ведомства Конфедерации понимали, что время работает против них, поэтому корабли нужно строить как можно быстрее. А этому требованию казематные броненосцы соответствовали в большей мере, чем башенные мониторы или высокобортные батарейные корабли, подобные федеральному «New Ironsides»*.

* «Новый железнобокий» был очень даже неплох, но его строительство на стапеле длилось полгода (с октября 1861 по май 1862 гг.), потом три месяца заняла достройка на плаву.

А на ходовые испытания, вооружение артиллерией, исправление недоделок потребовались 4 месяца (сентябрь — декабрь). В итоге — 14 месяцев ежедневной работы от восхода до заката солнца!

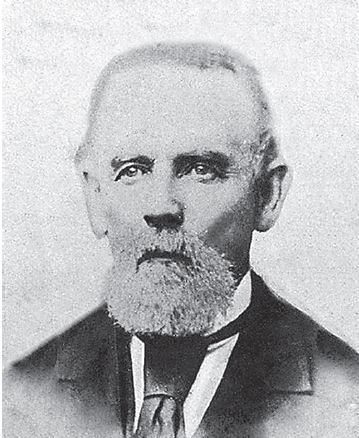

Иными словами, ставку Стивена Мэллори (Stephen Mallory; 1812–1873), секретаря по делам флота в правительстве Конфедерации, на низкобортные казематные корабли обусловили скромные возможности имевшихся предприятий и наличие доступных материалов, а не вера в преимущества казематов над вращающимися бронированными башнями.

Стивен Мэллори

Фактически, чуть ли не все броненосцы конфедератов представляли собой разные варианты «Вирджинии».

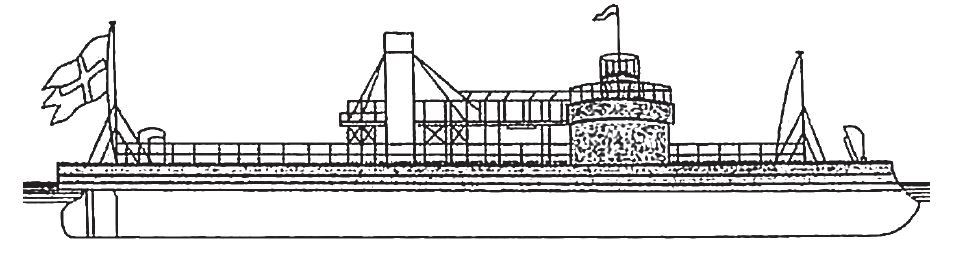

Общая схема выглядела так: низко срезанный корпус (почти до самой ватерлинии), на верхней палубе которого устроен бронированный каземат. Каземат имел несколько слоёв железных пластин (в базовом проекте три слоя общей толщиной 76 мм) на толстой деревянной подложке. Наклон стенок к диаметральной линии корабля (стандартным быстро стал угол 35 градусов) увеличивал сопротивляемость брони, в среднем на 22 % по сравнению с прямыми стенками такой же толщины. Однако наклон также означал большее количество брони и требовал для себя более тяжелой опоры.

По форме каземат был четырёхугольным. Сверху на нём стояли бронированная рулевая рубка, одна или две дымовые трубы.

Каземат вмещал до 15-и пушек, большинство которых стояло вдоль бортов. Орудия стреляли через порты, прорезанные в стенках, поэтому прицеливание осуществлялось путем перемещения орудия относительно порта, а нередко и от одной стенки к противоположной. Это было тяжело, требовалось до 20 человек, чтобы заряжать, прицеливаться, стрелять, чистить ствол.

Но даже с такой числом людей темп стрельбы не превышал одного выстрела в 4–5 минут!

Джон Портер, как и Джеймс Идс, превращал в броненосцы гражданские паровые суда, а если строил их с нуля, то самой простой формы: плоское днище, прямолинейные скулы. Это упрощало и удешевляло постройку, так как судостроители Юга имели значительный опыт строительства плоскодонных речных и каботажных пароходов.

CПРАВКА

Д. Л. Портер (John Luke Porter; 1813–1893) был профессиональным инженером-судостроителем. До начала Гражданской войны он построил для флота США 4 шлюпа и 2 паровых фрегата.

Джон Л. Портер, главный конструктор морского ведомства конфедератов

Еще в 1849 г. он предложил Департаменту флота проект парового броненосного корабля, но чиновники его отвергли. И первым мореходным броненосцем стал французский «Глуар». С июня 1861 г.

Д. Портер был главным конструктором морского ведомства Конфедерации. Он работал сначала в Госпорте, затем в Ричмонде, а к концу войны в Уилмингтоне.

Но, хотя все они имели бронированный каземат с наклонными стенками, свести эти суда к единому знаменателю невозможно.

Так, Портер предполагал обшивать казематы тремя слоями железных пластин, но на самом деле толщина брони варьировала от 2-х до 8-и дюймов (41–203 мм).

Первоначальный проект предусматривал длину корпусов в 150 футов (45,72 м), но в реальности длина была чуть меньше или намного больше этой цифры.

Длина каземата зависела от размера судна, однако Портер проектировал их таким образом, чтобы броненосец мог нести 6 тяжелых орудий.

Опять-таки, на практике количество пушек зависело от того, что имелось в наличии, на некоторых броненосцах их было всего две.

Успешное потопление «Вирджинией» шлюпа «Камберленд» таранным ударом побудило Портера оснащать большинство броненосцев таранами.

Машинерия броненосцев тоже зависела от того, что было доступно. Только несколько кораблей удалось оснастить паровыми машинами и котлами, построенными специально для них. На некоторых перестраиваемых судах оставались прежние котлы и машины, для других снимали с других судов, обычно небольших, таких как буксиры или безоружные прорыватели блокады (blockade runners). А «Neuse» вообще получил машину от лесопилки!

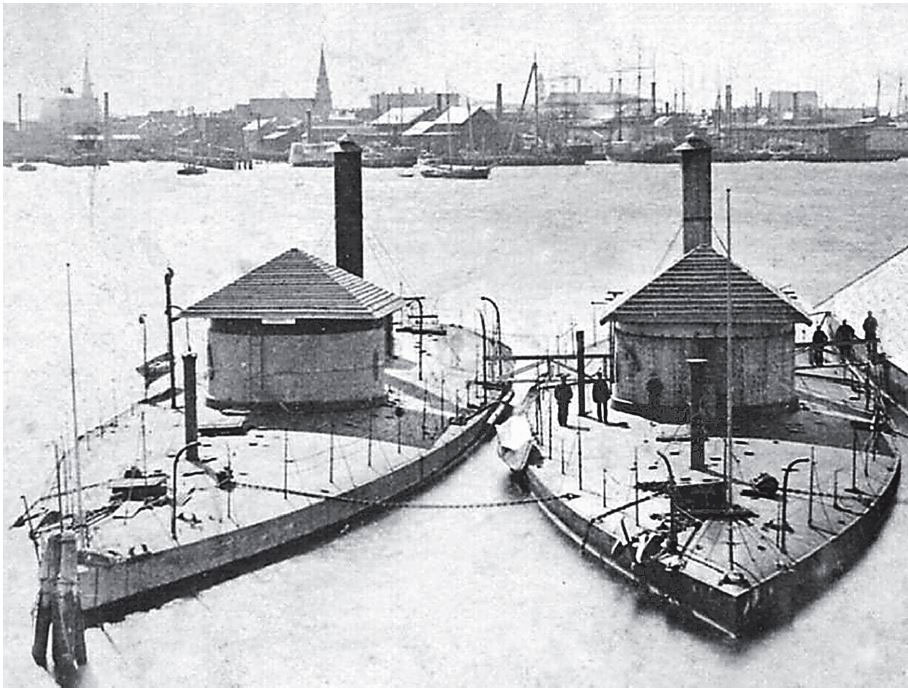

Поэтому большинство броненосцев Портера ходило не быстрее 4–6 узлов (7,4–11 км/ч). Например, машины первых двух броненосцев эскадры Чарлстона «Chicora» и «Palmetto State» были настолько слабыми, что без помощи буксиров они не могли преодолеть даже 5-узловый прилив в гавани. А если они садились на мель (что случалось довольно часто), то не могли освободиться без посторонней помощи.

Почти все броненосцы имели один или два гребных винта.

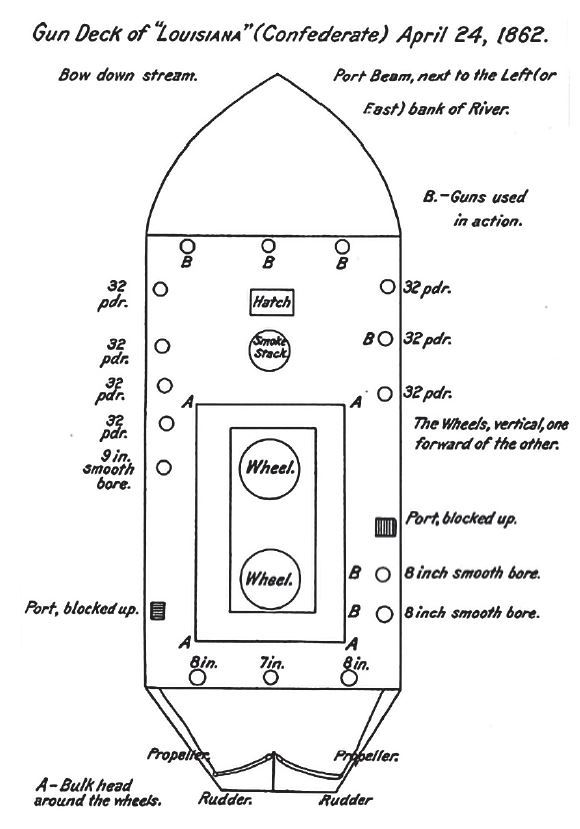

Лишь несколько построили с гребными колёсами, скрытыми в кормовой части каземата (например, «Louisiana» и «Missouri»), но из них успел войти в строй только «Nashville», построенный в Монтгомери (штат Алабама).

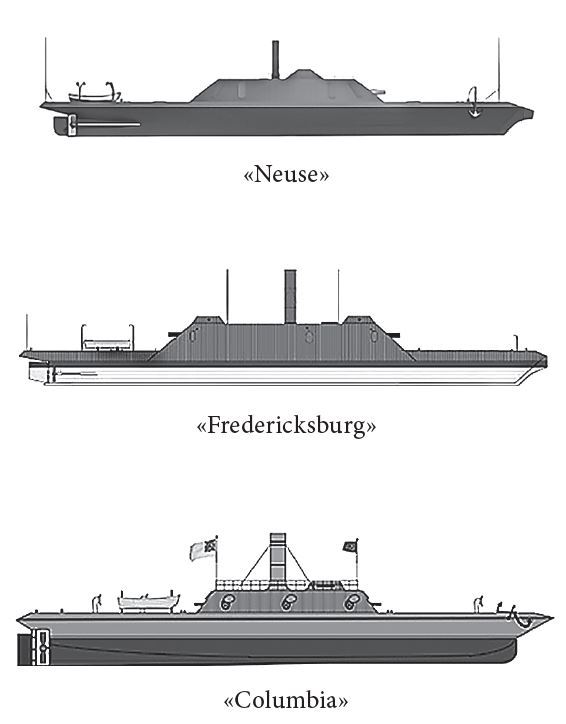

В конечном счёте броненосцы Конфедерации не раскрыли весь свой потенциал, несмотря на успехи отдельных кораблей, таких как «Albemarle», «Arkansas», «Neuse», «Palmetto State», «Tennessee».

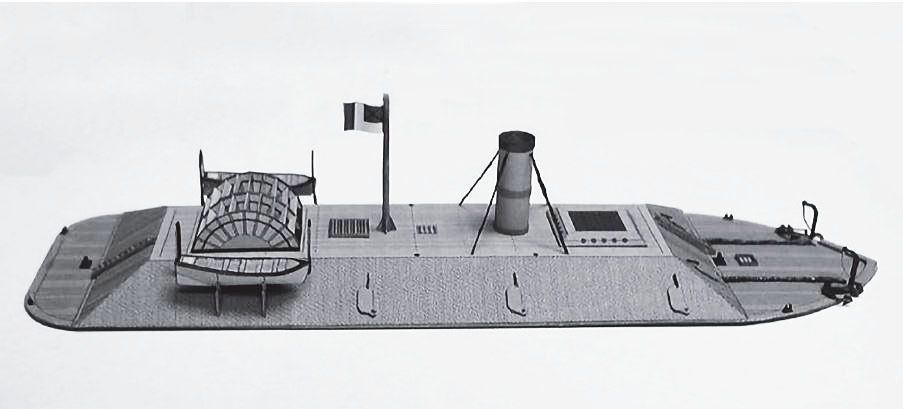

Конфигурация «Tennessee» была типичной для всех броненосцев конструкции Портера, независимо от их размеров.

Спереди — таран; в центре — каземат с наклонными стенками для орудий (сверху на каземате бронированная рулевая рубка); за казематом — шлюпки.

Во время войны в планах морского командования Конфедерации фигурировали, в общей сложности, 43 броненосца. Не все они вошли в строй, не все могли самостоятельно плавать, не все были низкобортными.

Поскольку в этом вопросе существует путаница, займусь учётом.

1. Albemarle (длина 45,7 м) — с тараном.

2. Arctic, плавбатарея.

3. Arkansas (50,4 м) — с тараном.

4. Atlanta — с тараном (в 1864–69 гг. в составе флота США).

5. Baltic — с тараном.

6. Charleston

7. Chicora (45,7 м) — с тараном.

8. Columbia — с тараном.

9. Eastport — захвачен федералами и после достройки вошёл

в состав флота США.

10. Fredericksburg — с тараном.

11. Georgia — плавбатарея.

12. Huntsville, плавбатарея.

13. Jackson (б. «Muscogee», 68,6 м) — с тараном.

14. Louisiana — плавбатарея.

15. Milledgeville, не был достроен.

16. Mississippi (второй с этим именем), не достроен.

17. Missouri (55,8 м).

18. Nashville (колёсный).

19. Neuse (45,37 м)

20. North Carolina /второй с этим именем/ (45,7 м), плавбатарея

21. Palmetto State (45,7 м) — с тараном.

22. Phoenix — плавбатарея.

23. Richmond (52,5 м) — с тараном.

24. Raleigh (45,7 м)

25. Savannah (54,8 м) — с тараном.

26. Tennessee (64,9 м) — с тараном (в 1864–67 гг. в составе фло-

та США).

27. Texas — с тараном, уничтожен на стапеле в 1865 г.

28. Tuscaloosa, плавбатарея.

29. Virginia (первая)

30. Virginia (второй с этим именем), с тараном (60 м).

31. Wilmington (73,15 м), не достроен.

Семь из перечисленных кораблей не имели хода, поэтому временно считались плавучими батареями: «Arctic», «Georgia», «Huntswille», «Louisiana», «North Carolina» (2-й корабль с этим названием), «Phoenix», «Tuscaloosa».

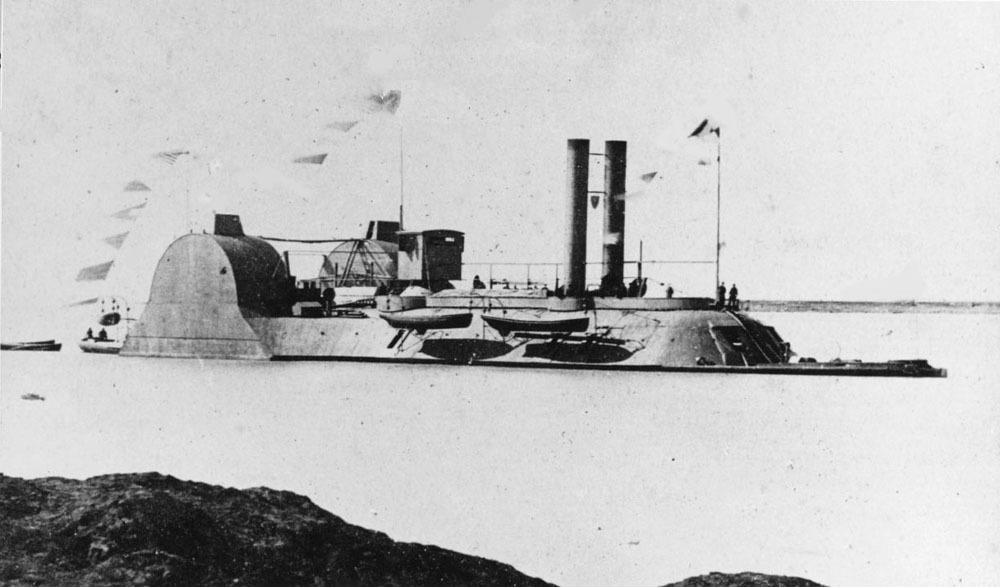

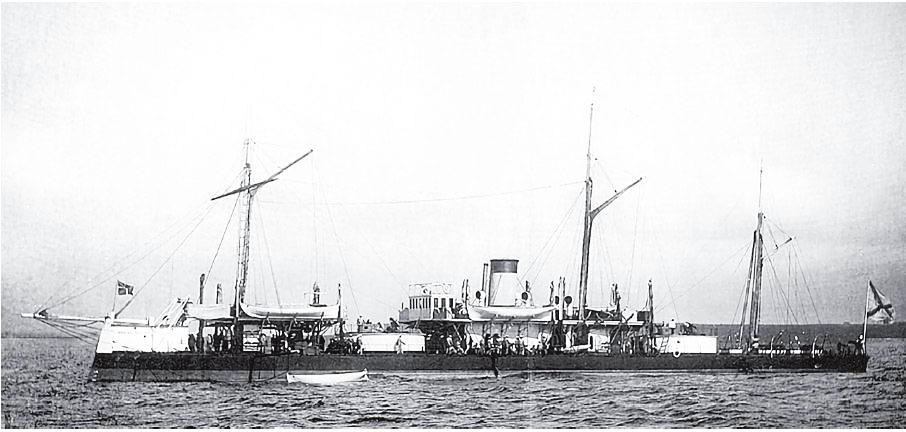

«Tennessee»

Шесть спущенных на воду броненосцев конфедераты не успели достроить: «Easport», «Milledgeville», «Mississippi» (2-й), «Texas», «Wilmington», и ещё один, не успевший получить имя.

«Arkansas»

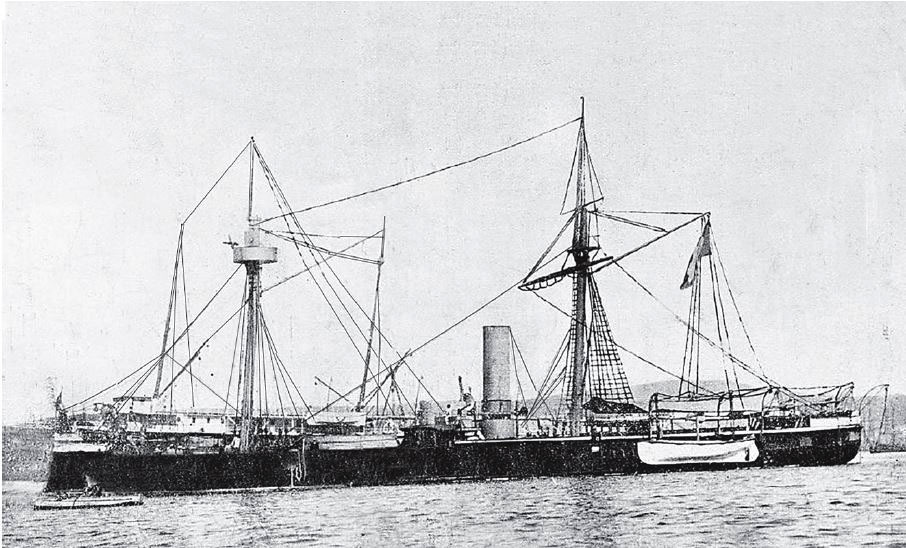

Среди вступивших в строй самым мощным был «Atlanta», перестроенный в Саванне (штат Джорджия) из британского блокадопрорывателя «Fingal», единственный броненосец конфедератов с железным корпусом.

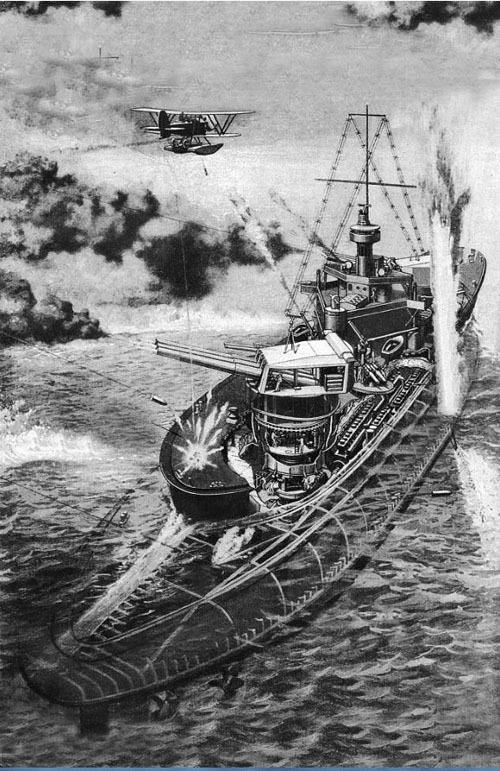

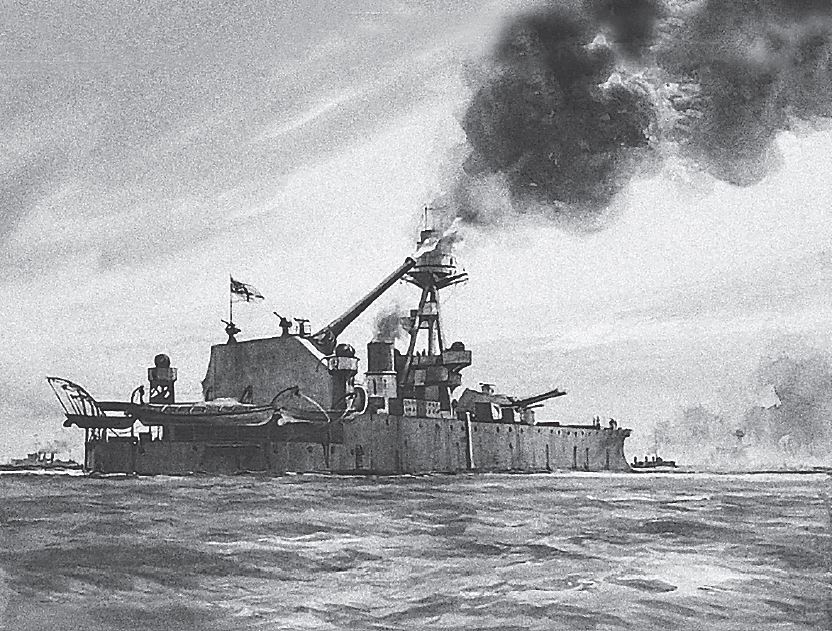

Бой броненосца «Tennessee» с корветом «Хартфорд»

Его длина 62,2 м. Вооружение: 4 тяжёлых нарезных орудия и таран. Но серьёзным недостатком корабля оказалась большая осадка — 4,88 м. Из-за неё он в июне 1863 г. сел на мель в устье реки Уилмингтон восточнее Саванны. Федералы захватили его и ввели в состав своего флота.

«Атланта» с шестовой миной

Спущен 9.05.1861. 1022 т. 62,2 × 12,5 × 4,8 м. Один котёл, две ПМ, один винт, до 10 узлов. Броня: каземат и рубка 102 мм, корпус 51 мм. Экипаж 145 чел. 2—178-мм и 2–163-мм нарез. Брука, одна шестовая мина

Хотя броненосцы конфедератов различались своими размерами и составом артиллерии, большинство их конструктивно принадлежало к одному и тому же типу. Но длина варьировала (округлённо) от 45 м (150 футов) до 65 м (213 футов).

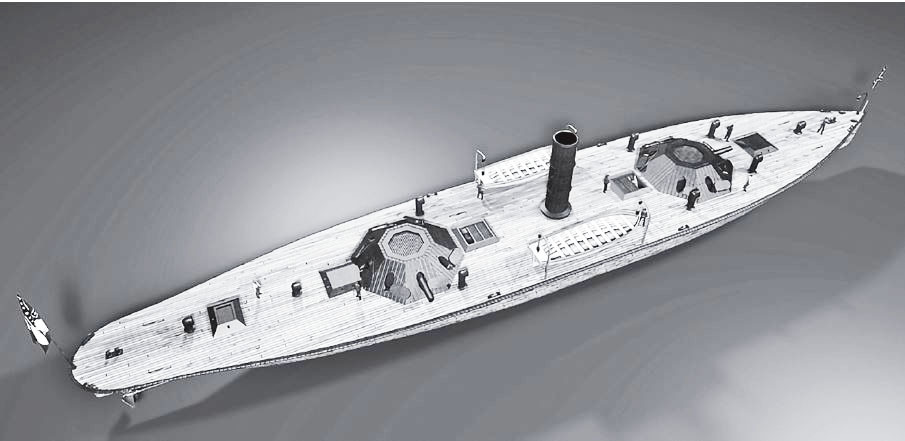

«Atlanta», компьютерная графика

Для примера сравним 6 кораблей: «Албемарл» (45 м), «Арканзас» (50 м), «Ричмонд» (52 м), «Миссури» (56 м), «Атланта» (62), «Уилмингтон» (73 м), «Нешвилл» (95 м). Артиллерийское вооружение тоже было разным.

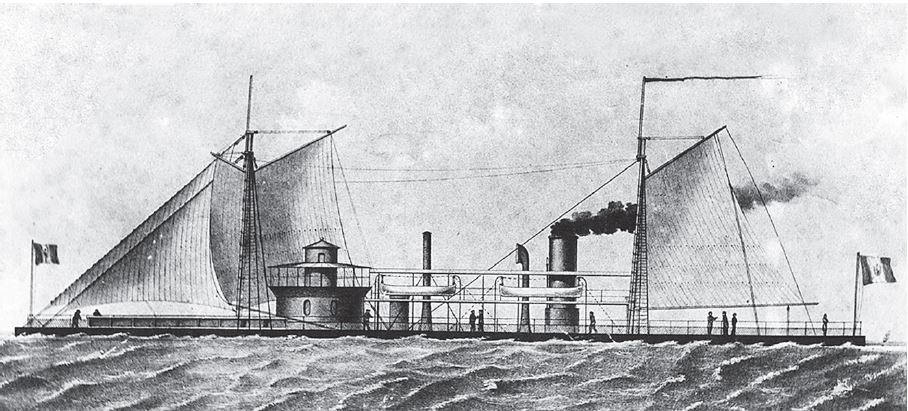

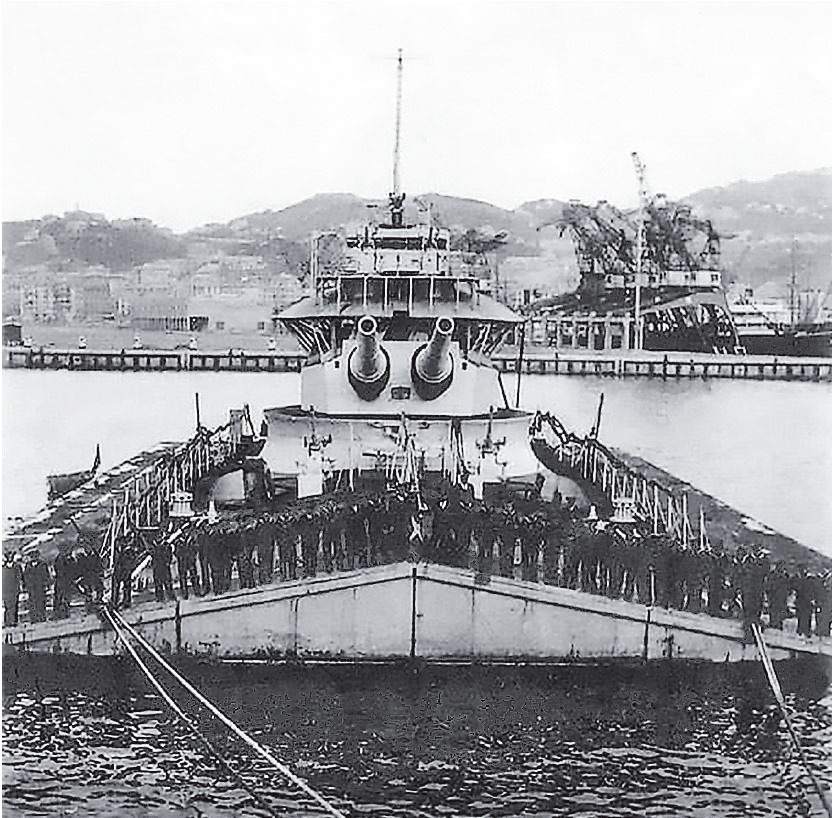

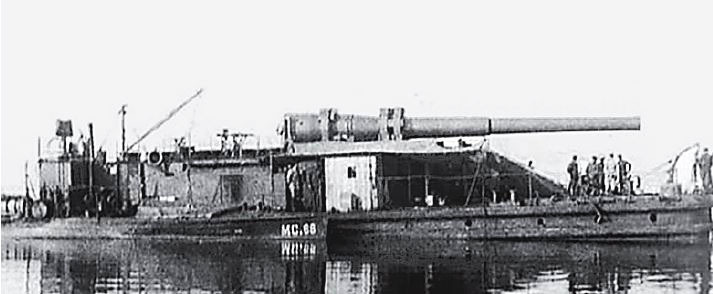

«Nashville»

Заложен в сентябре 1862, спущен летом 1863, сдан 15 сентября 1864.

Ок. 1100 т. 82,6 × 19,1 × 3,3 м. Две ПМ. Три 178-мм нар. пушки Брука и таран

Единственным броненосцем, изначально спроектированным с гребными колёсами, был «Nashville» (длина 82,6 м, ширина по корпусу 19 м, а по колёсам 29 м). Спущенный на воду в конце 1864 г., в боевой состав флота он не успел войти.

Колёсный броненосец «Missouri» был переделан из обычного парохода.

Начат в 12.62. Спущен 14.04.1863. Сдан 19.09.1863. Сдался федералам 3.06.1865.

55,8 × 16,04 × 2,6 м. Котлов 4, машин 2, гребное колесо одно. Ск. 10 узлов.

Броня: каземат и палуба 114 мм. Одна 279-мм и одна 229-мм дульнозарядные гладкоствольные пушки Дальгрена

Оценка

По сути все казематные броненосцы Конфедерации Штатов Америки являлись низкобортными плавучими батареями, орудия которых находились в бронированной цитадели. Как сказано выше, выбор такой концепции был вынужденным.

Однако эту концепцию восприняли в Европе. В соответствии с ней здесь в 60-и 70-е годы XIX века строили высокобортные броненосные линейные корабли, фрегаты и корветы, которые британцы называли «кораблями с центральной батареей» (central battery ironclad ships), а французы — в зависимости от особенностей конструкции — «казематными» либо «барбетными» броненосцами (les cuirassés casemate ou barbette).

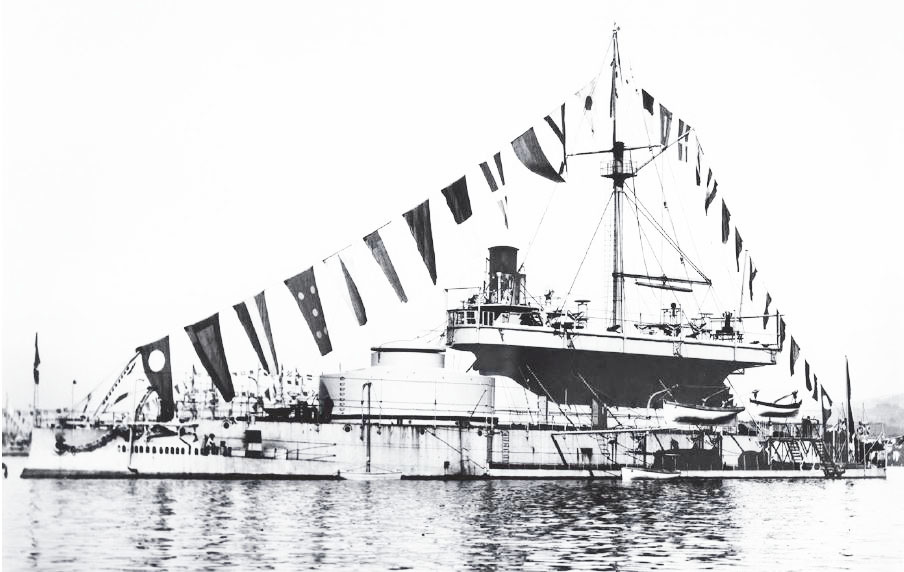

«Palmetto State»

Англичане построили 22 таких корабля. Из них 14 по индивидуальным проектам: «Enterprise» (1350 т), «Research» (1900 т), «Favorite» (3232 т), «Pallas» (3794 т), «Penelope» (4470 т), «Zealous» (6096 т), «Repulse» (6190 т), «Royal Alfred» (6707 т), «Bellerophon» (7550 т), «Temeraire» (8540 т) «Hercules» (8830 т), «Alexandra» (9492 т), «Sultan» (9540 т), «Superb» (9710 т).

«Savannah»

Ещё 8 броненосцев были построены в трёх небольших сериях: 2 типа «Lord Clyde» (7750 т), 4 типа «Audacious» (6010 т), 2 типа «Swiftsure» (6640 т).

Французы построили 21 броненосец с казематами или барбетами. Германский флот получил 14 подобных броненосцев; австрийский — 8, турецкий — 6, испанский и итальянский — по 4.

Десять аналогичных броненосцев получили от английских или французских верфей флоты Бразилии (7), Чили (2) и Аргентины (1).

Но к 1880 г. командование всех флотов пришло к выводу, что вращающаяся во все стороны орудийная башня — лучший вариант для орудий главного калибра.

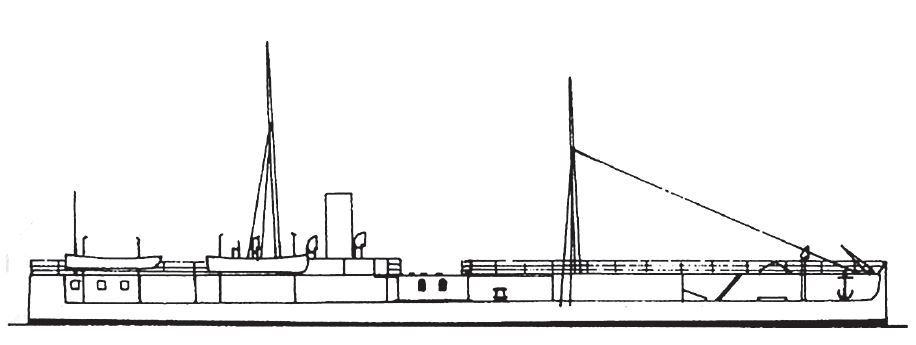

«Wilmington» (название условное, по месту постройки)

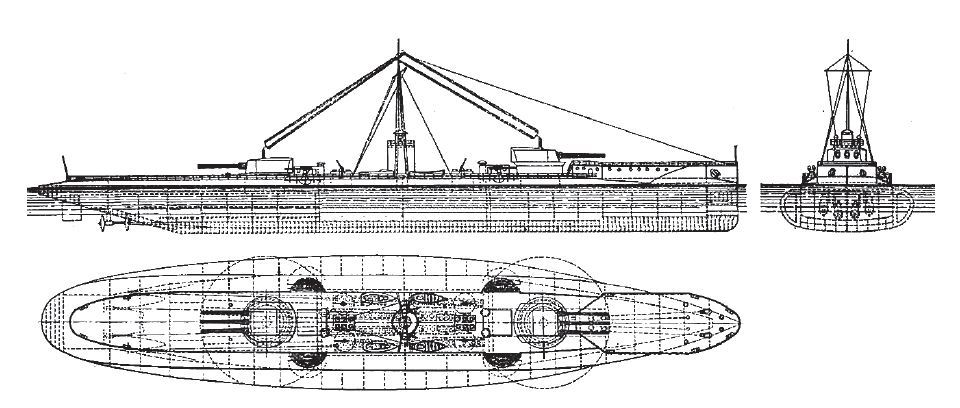

Заложен в мае 1864 г. в Уилмингтоне, сожжён на стапеле 22.02.1865 г. Размеры 71 × 12,5 × 2,9 м. Два котла, две машины, два винта.

Обе пушки Портер установил в 7-угольных казематах, похожих на башни. «Изюминка» в том, что пушку надо было перетаскивать от порта к порту в зависимости от расположения противника

Отдельно надо упомянуть шесть броненосцев, строившихся по заказу в Европе. Четыре строили англичане.

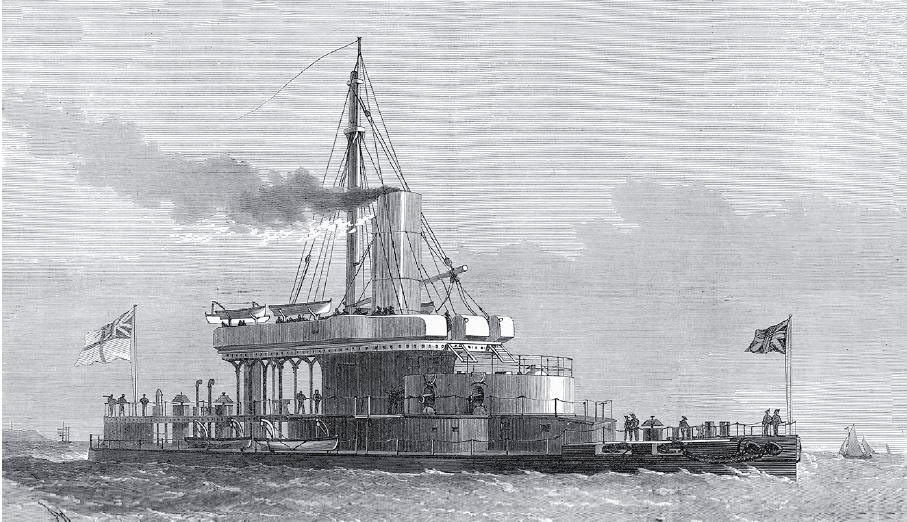

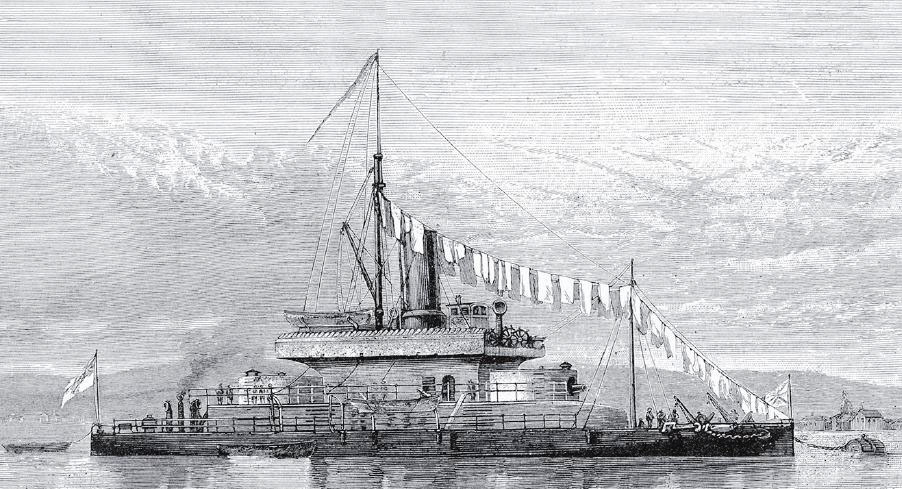

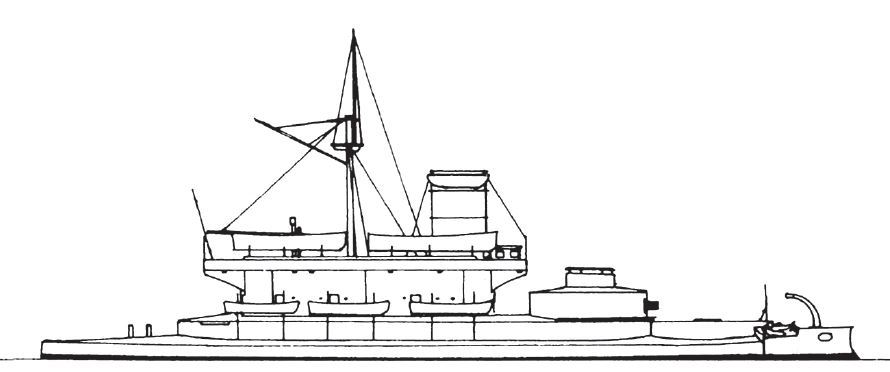

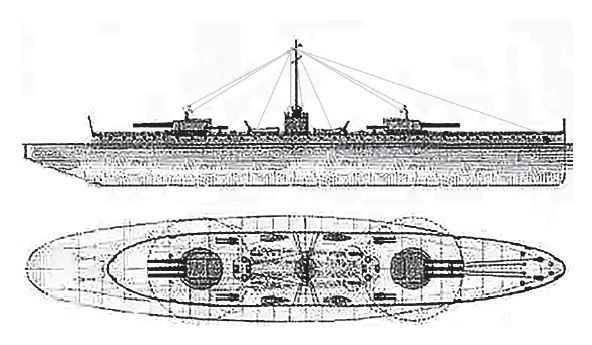

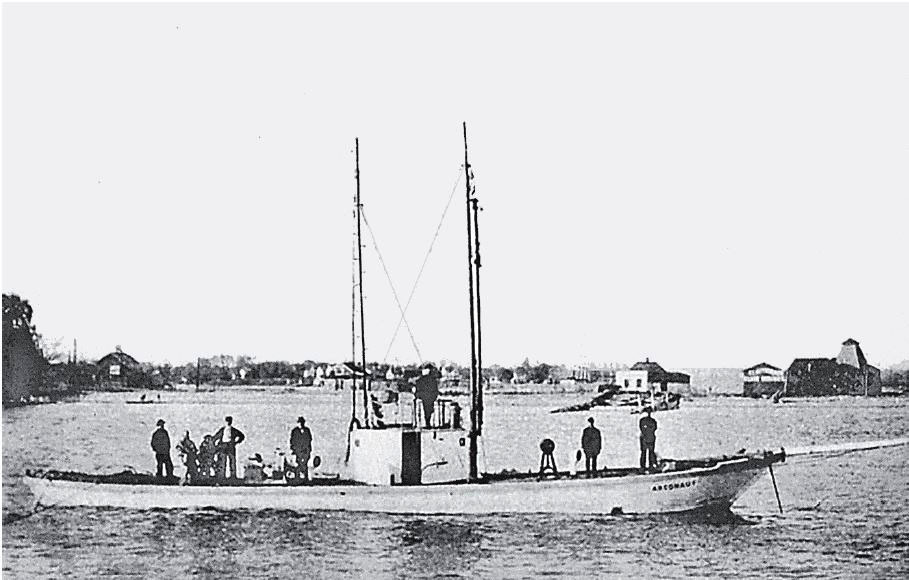

Это «Mississippi» и «North Carolina» (2750 т, длина 76 м), трёхмачтовые парусно-паровые корабли с тремя орудийными башнями Колза. Англичане выкупили их и зачислили в свой флот под названиями «Scorpion» и «Wivern».

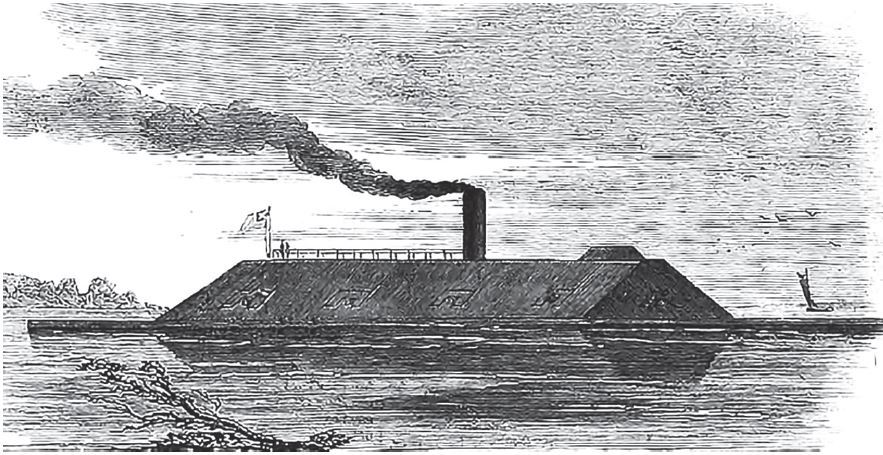

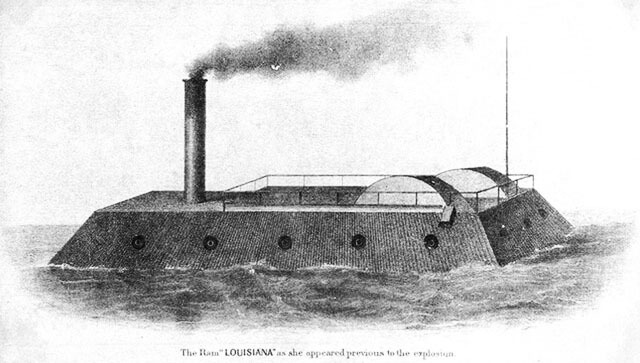

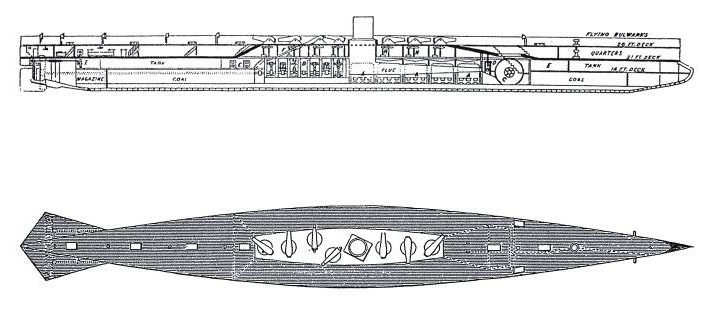

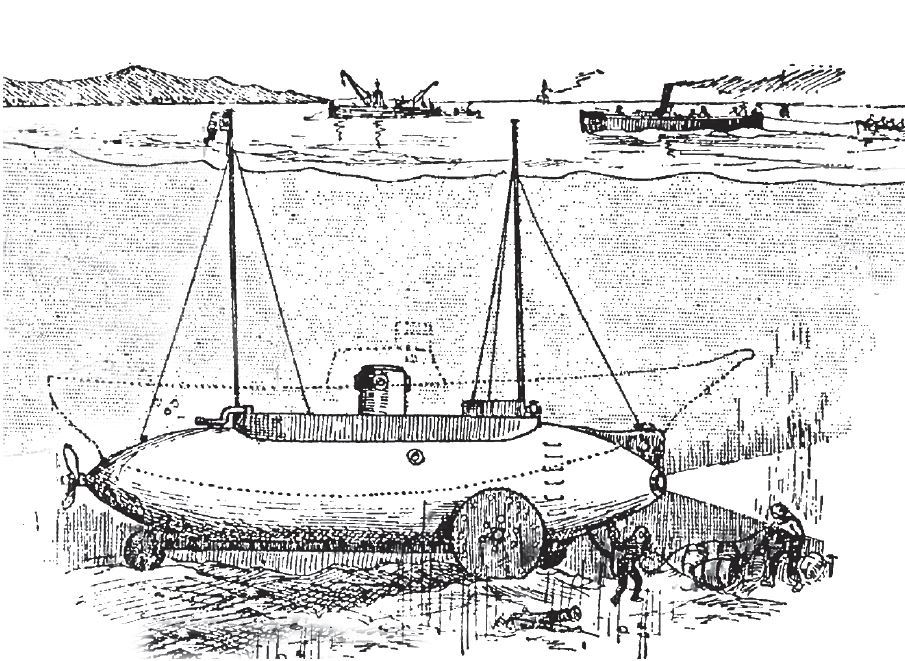

«Луизиана» (16 пушек, в т.ч. 8 тяжелых). Палуба скрыта в воде

А ещё был «Glazgo» (4670 т, 82,3 м), доставшийся после разрыва контракта датскому флоту под названием «Danmark». Был также безымянный монитор (1800 т, 63 м), превратившийся в немецкий «Arminius».

План «Луизианы». Гребные колёса находились внутри

А французы построили по заказу Конфедерации два мореходных броненосных тарана (1535 т, 57 м).

«Richmond»

Заложен в марте 1862, спущен 6 мая 1862, сдан в июле 1862.

Ок. 1100 т (за счёт брони). 53 × 13,1 × 3,4 м. Два котла, одна ПМ, один винт. Скор. 6 узлов. Экипаж 150 чел. Броня: каземат 102 мм, крыша 25 мм, палуба 25 мм. Четыре 178-мм нарез. пушки Брука и шестовая мина

Один, который для маскировки притворялся египетским «Cheops», после ряда переименований стал немецким «Prinz Adalbert», второй псевдоегиптянин «Sphinx» оказался в Японии под названием «Адзума».

«Albemarle»

376 т. 48,2 × 10,8 × 2,7 м. Один котёл, одна ПМ. Скор. 4 узл. Экипаж 150 чел. Броня. Четыре 163-мм нарез. пушки Брука

Глава 4

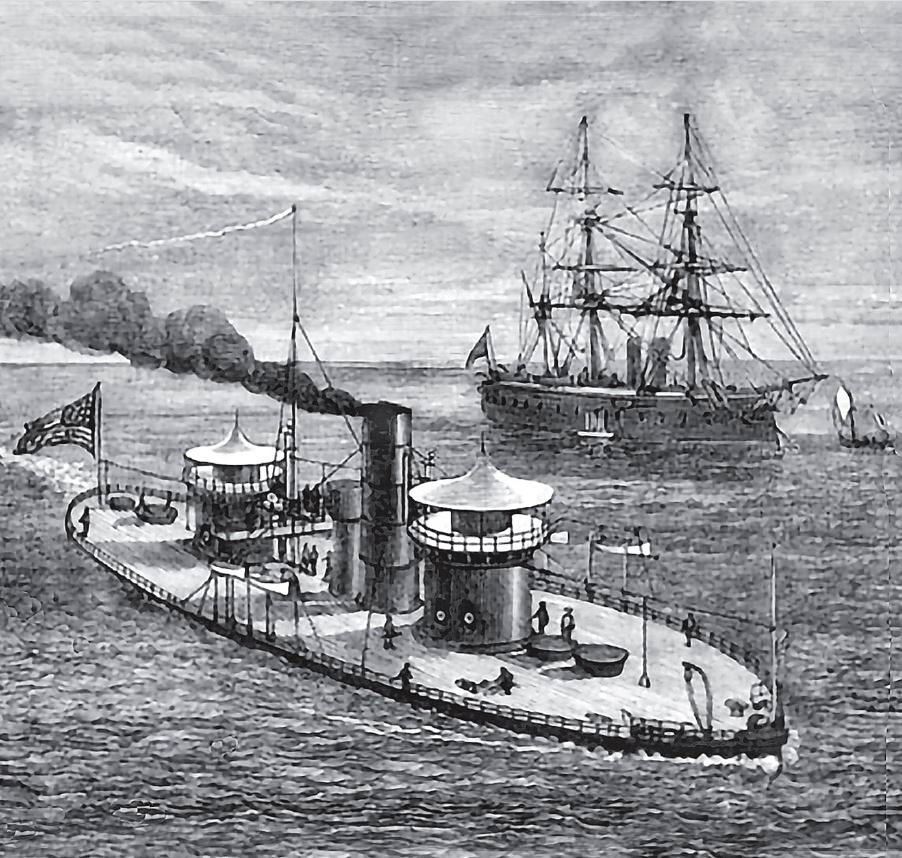

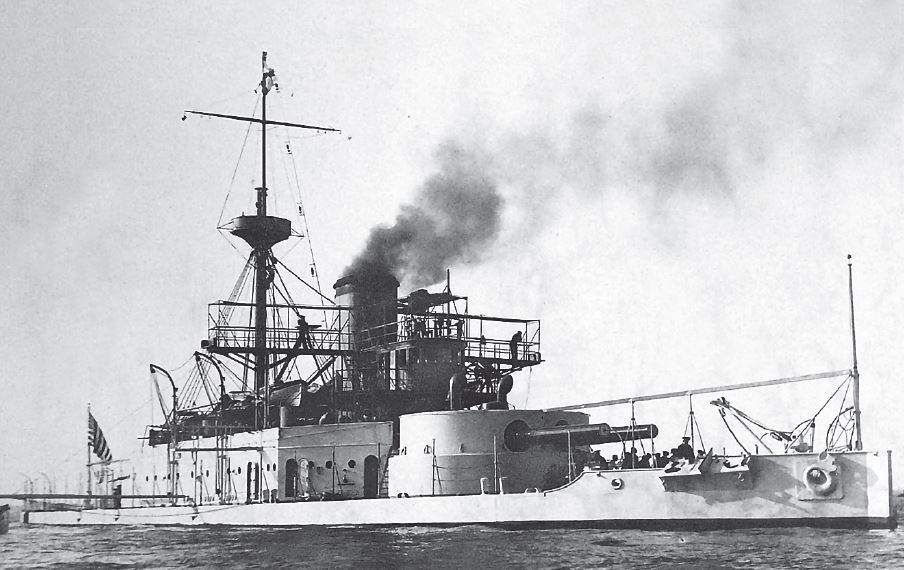

МОНИТОРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФЛОТА

Любому читателю, знакомому с историей военного кораблестроения, известно, что самый первый бой между броненосцами произошёл 9 марта 1862 г. на Хэмптонском рейде. Этот рейд — устье Чесапикского залива (Chesapeak bay), куда впадают реки Джеймс (James) с севера, Нансемонд (Nansemond) и Элизабет (Elisabeth) с юга (на противоположных берегах реки Элизабет расположены города Норфолк и Портсмут).

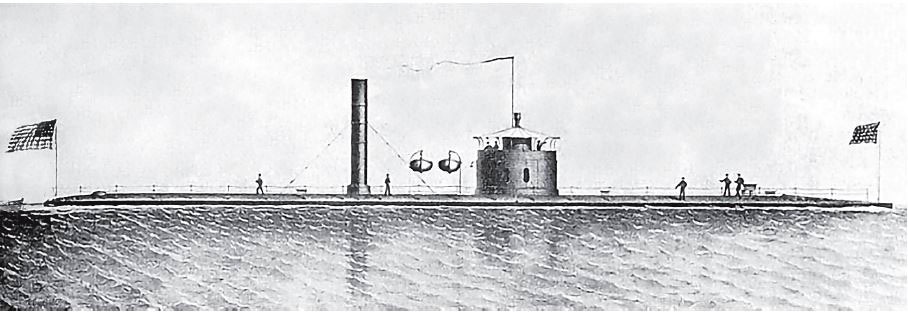

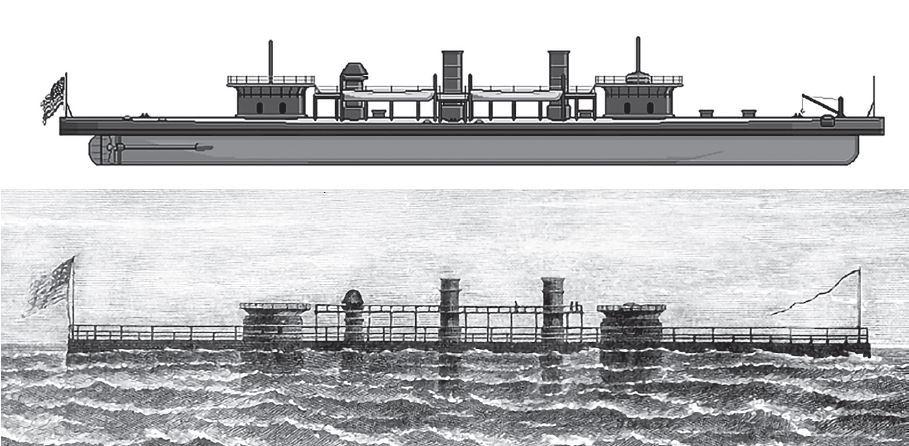

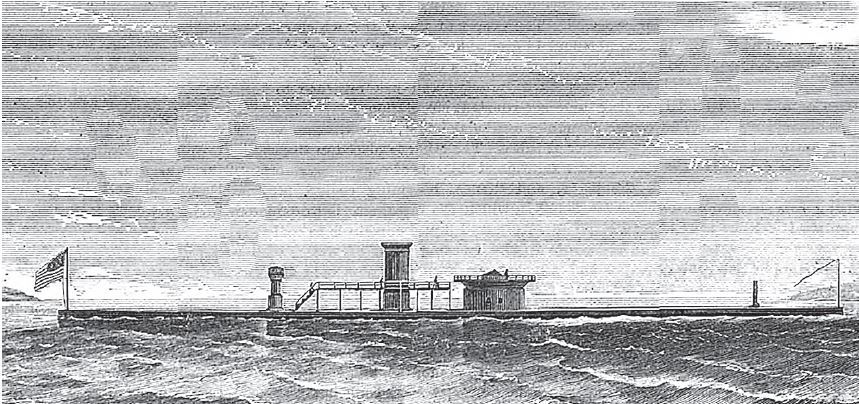

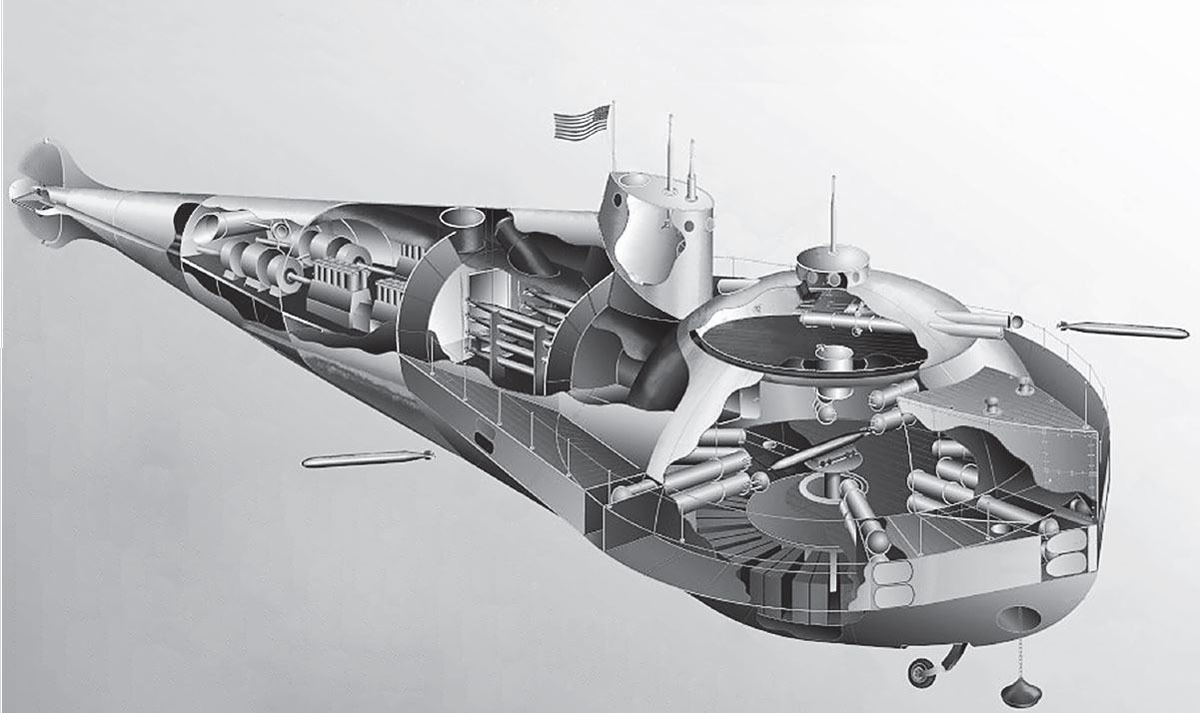

«Монитор»

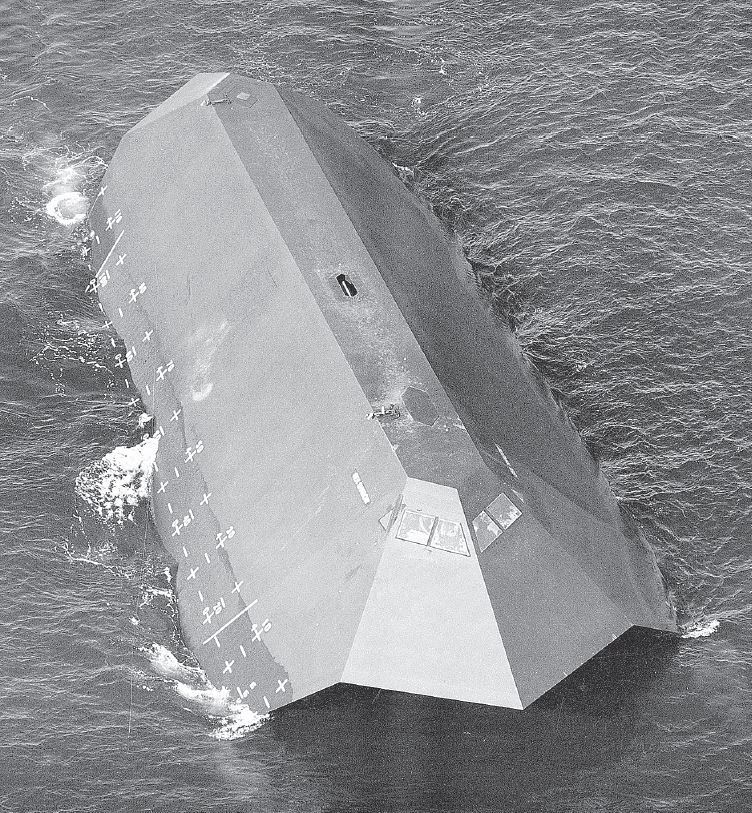

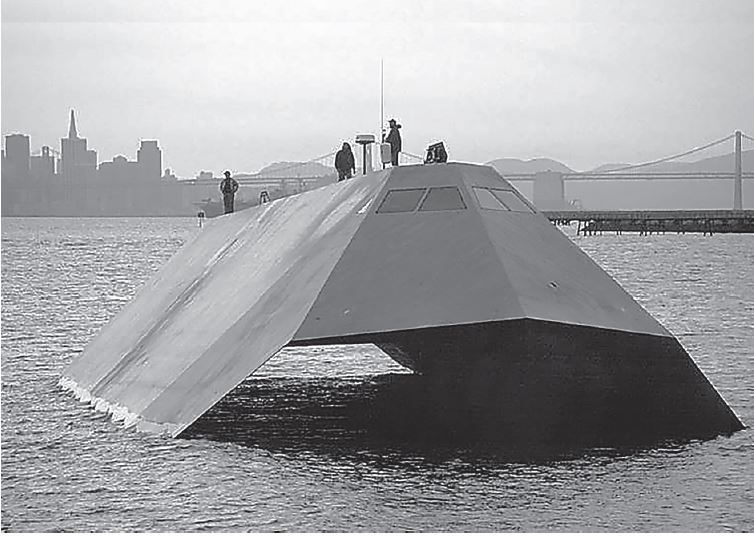

Там сошлись два низкобортных броненосных корабля: со стороны федералов — башенный «Monitor», со стороны конфедератов значительно более крупный казематный «Virginia».

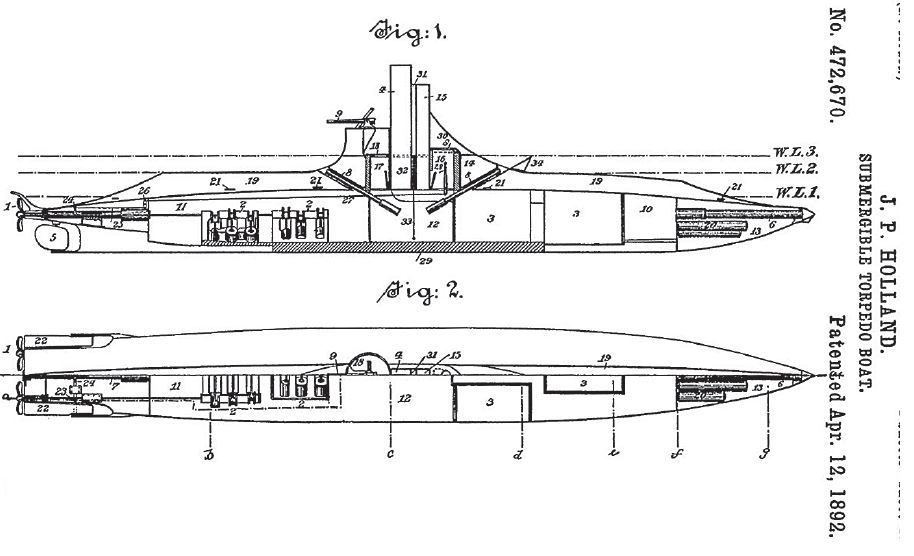

Как только федералы узнали от своих шпионов, что мятежники строят броненосец, они учредили комиссию, которая должна была найти адекватный ответ на такую угрозу. Комиссия рассмотрела неcколько предложений изобретателей и выбрала проект Джона Эриксона*.

* Йон (в Британии и США — Джон) Эриксон (John Ericsson; 1803–1889) в 1820–22 гг. служил в шведской армии. Ушёл в отставку с чином капитана. В 1827–38 гг. жил и работал в Англии, с 1839 г. и до конца жизни — в США.

Шведский инженер ещё в 1854 г. предложил французскому императору Наполеону III проект броненосного корабля с пушками во вращающихся башнях, но тот предпочёл бронированную плавучую батарею традиционного типа, которую спроектировал корабельный инженер Пьер Арман Гиесс (Pierre Armand Guieysse; 1810–1891) из портового города Лорьян.

Для американцев Эриксон уменьшил размеры корабля и упростил его конструкцию. Всё равно моряки отклонили бы его, но, во-первых, надо было спешить, пока в море не вышел броненосец конфедератов, а во-вторых, Эриксон предложил построить корабль за свой счёт, с условием, что правительство позже возместит ему расходы.

В своем проекте Эриксон, как и Портер (конструктор «Вирджинии»), использовал идею «водяной брони», защищающей почти весь корпус корабля (с котлами, машинами, артиллерийским погребом, за исключением надводной части высотой не больше одного метра. А палубу и борта покрывала броня, опиравшаяся на толстую деревянную подложку.

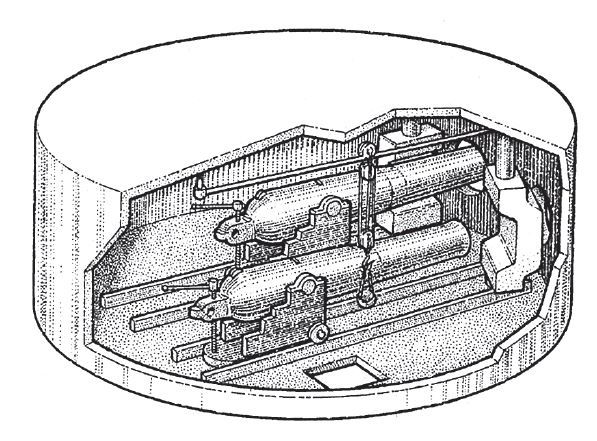

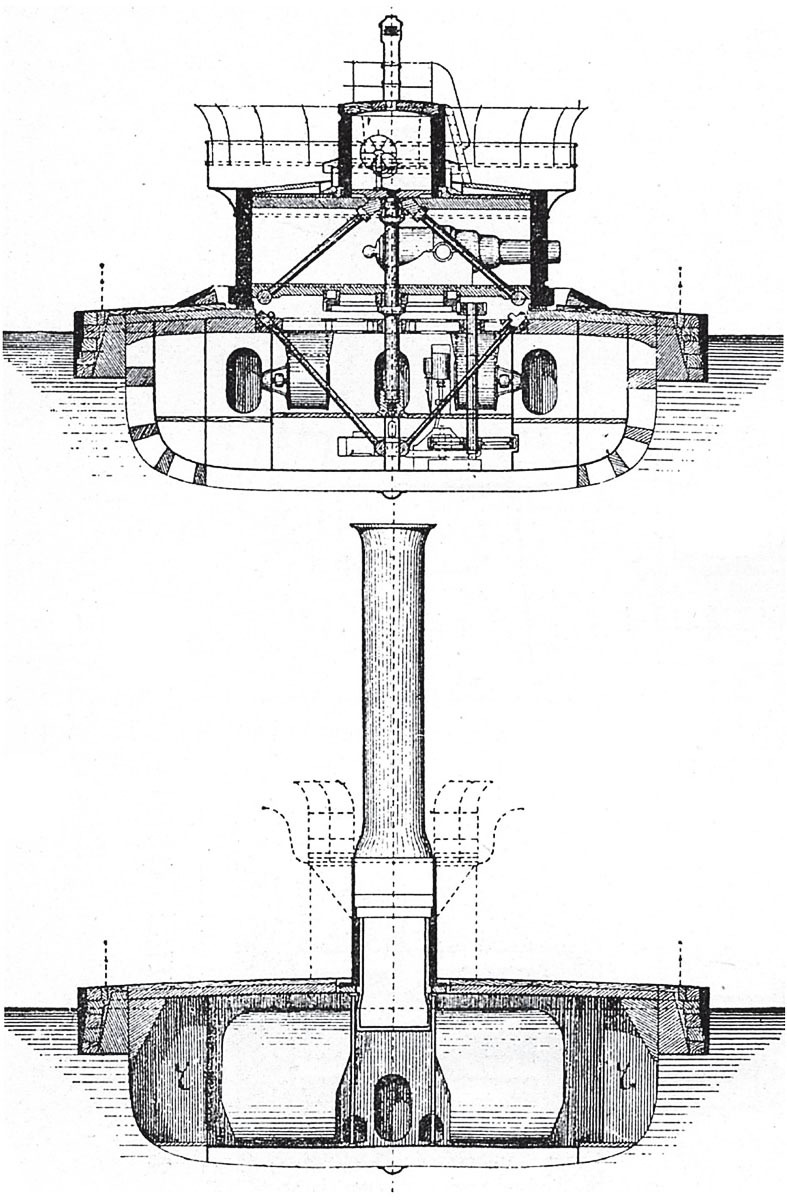

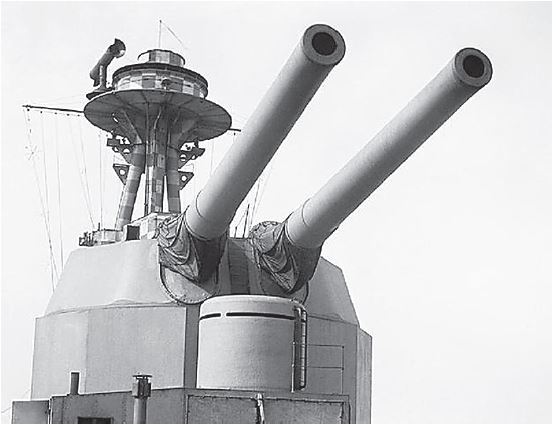

Но главным новшеством стала вращающаяся башня с двумя 11-дм орудиями. «Монитору» не надо было поворачиваться бортом к врагу, чтобы вести по нему огонь, как делали все батарейные корабли до и после него.

Основанием для башни служила круглая железная платформа. Для поворота её поднимали на штоке, установленном в центре, и вращали при помощи небольшой паровой машины. Она ехала на небольших колёсах по жёлобу, устроенному в палубе.

«Monitor». Справа от башни рубка рулевого; слева — сдвоенный дымоход и две вентиляционные шахты

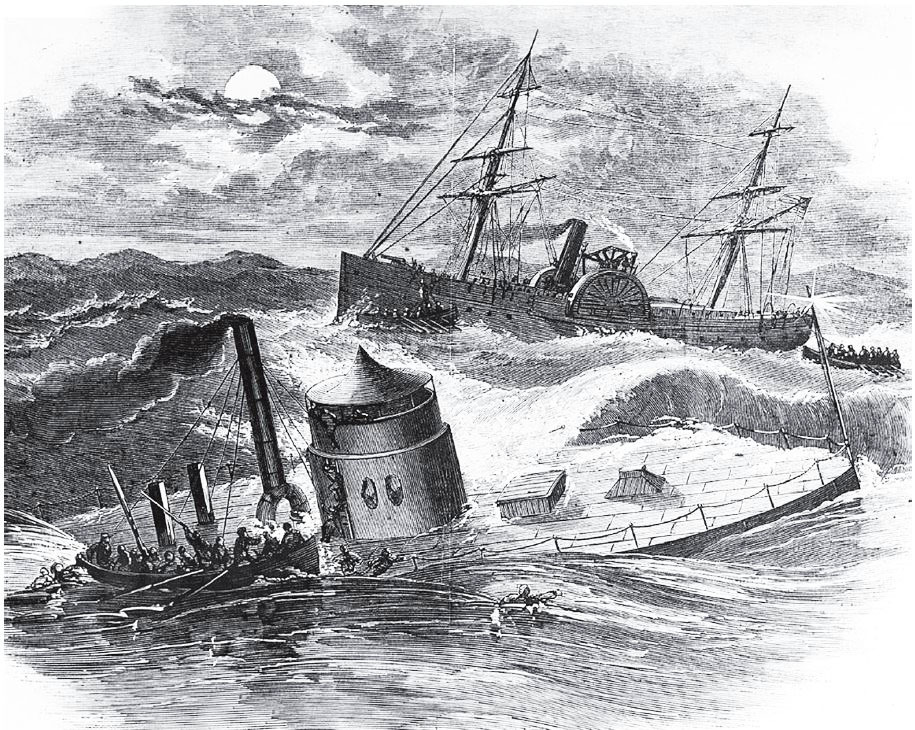

ТТХ «МОНИТОРА»

Водоизмещение 987 т. Размерения 52,42 × 12,64 × 3,2 м. Высота надводной части борта всего лишь 0,6 м. Два паровых котла Мартина, одна машина конструкции Эриксона в 320 л. с. Скорость до 6 узлов (11 км/ч).

Экипаж 49 человек. Броня: башня 229–203 мм, борт 114–51 мм, палуба 51 мм. В башне 2 орудия калибра 279 мм (11 дм)*.

* ТТХ мониторов в этой главе даны по справочнику «Conway’s All the World Fighting Ships 1860–1905» издания 2002 г.

Первый в истории поединок броненосцев длился три с половиной часа и закончился «вничью». За это время «Монитор» получил 22 попадания снарядов, «Вирджиния» — 20. Но повреждения обоих кораблей от артиллерии были минимальными.

Бомбы, которыми стреляли пушки южан, своими осколками, образующимися при разрывах, не причиняли вреда хорошо забронированному «Монитору». А его пушки Дальгрена использовали уменьшенные заряды пороха, так как артиллеристы опасались разрыва стволов. Поэтому ядра не пробивали броню «Вирджинии».

На «Вирджинии» выстрелами в упор (в момент попытки таранить «Монитор») были пробиты несколько листов брони, но деревянные стены каземата под ними устояли. На «Мониторе» разрыв бомбы над боевой рубкой сорвал её крышу; при этом командир корабля лейтенант Уорден получил контузию и ожоги.

Потерь в людях на «Мониторе» не было; «Вирджиния» потеряла убитыми трёх человек (двух — от разрывов своих пушек, одного разорвало ядро, залетевшее в амбразуру), 16 матросов были ранены.

Вот как описал этот бой Николай Боголюбов в 33-й главе 2-го тома своей замечательной книги «История корабля» (1880 г.):

Южане, осведомясь о постройке северянами новых неуязвляемых боевых судов, в свою очередь воспользовались захваченным ими правительственным фрегатом «Мерримак», срезали его крытую батарею, одели остальную часть корпуса железной бронёй, устроили такую же крышу со скатами в 30°, приладили таран и с таким импровизированным броненосцем выступили на состязание с эскадрой деревянных судов северян, стоявшей на водах Hampton-road.

Орудия в башне «Монитора» стреляли по очереди. После отката выстрелившего амбразуру закрывали мощной броневой заслонкой

Это было 8 марта 1862 г.; эскадра [федералов. — А.Т.] состояла из 5-и фрегатов и нескольких канонерских лодок. «Мерримак» («Виргиния»), подвигаясь к ней со скоростью, не превышавшей 5–6 узлов, был встречен залпом из всех орудий фрегата «Кумберленд», но ни одно ядро не пробило его брони.

Бой на Хэмптонском рейде 9 марта 1862 г.

Слева — «Virginia», справа — «Monitor»

«Мерримак» («Виргиния») шёл неуязвленный и ударил противника своим тараном настолько сильно и удачно, что через 10 минут «Кумберленд» пошел ко дну. Фрегат «Конгрес», видя, что и ему предстоит такая же горькая участь, объятый паникой спустил флаг и тотчас же был сожжён. Остальные суда, изрешеченные снарядами «Мерримака», бросились к берегу под защиту батарей; на последних считалось до 200 орудий, но грозный «Меримак» скоро и их принудил замолчать. Словом, «Мерримак» был настоящим героем дня.

Гоняясь за уцелевшими фрегатами, он сам приткнулся к мели и сошёл с неё только на другое утро. К этому времени подоспел на помощь северянам эриксонов «Монитор». Противники сразились и около трех часов стреляли друг в друга, не нанося заметного вреда. Правда, два ядра «Монитора» пробили броню «Мерримака»; зато «Мерримак», в свою очередь, ударил его своим тараном; «Монитор» сильно покачнулся, но уцелел и пользуясь близостью врага успел пронизать броню «Мерримака» несколькими ядрами, чем и принудил его к отступлению. [...]

Бой его с «Мерримаком» доказал несомненное превосходство башенных судов и в непродолжительное время северяне построили их более 20-и штук.

Было ешё 20 мониторов третьего разряда небольших размеров [тип «Casco» — А.Т.], с малым углублением для действия собственно на реках (shallow draught monitors). Они походили на мониторы, но в них уменьшены были размеры навесов и их забрали сплошным деревом, заострили оконечности и тем увеличили ходкость до 9 узлов.

Другое улучшение состояло в устройстве двойного корпуса.

Пространство между корпусами было в 2 фута ширины [61 см], а высота равнялась высоте судна; оно предназначалось для впуска воды, чтобы по возможности уменьшить поверхность судна во время боя.

Между мониторами были и двубашенные; причем введены были некоторые улучшения, требовавшиеся опытами, извлеченными из сражения погибших судов.

Новосозданный броненосный флот, оперируя преимущественно на реках и мелких водах южных штатов, оказал северянам большие услуги при осаде и бомбардировке укреплений.

Правда, что башни системы Эриксона выказали много недостатков, тем не менее, за башенной системой осталось несомненное преимущество в возможности вооружать их орудиями наибольших калибров.

Больше всего повреждения состояли в ломке болтов, скреплявших башенные листы; так, на мониторе «Nahant» 9 ядрами, попавшими в башню, изломано 56 болтов; на погибшем мониторе во время сражения капитан стоял в башне рулевого, опершись о башню; в этот момент ядро ударило в неё и удар был так силен, что капитана сбило с ног и он сломал руку. На мониторе «Atlanta», в сражении его с монитором северян «Weehawken», было 40 человек выбывших из боя, большей частью пораженных обломками болтов.

Несмотря на ничейный исход боя, северяне раструбили в газетах о своей победе. Рекламная кампания серьёзно повлияла на оценку корабля нового типа. Эриксона объявили национальным героем. Департамент флота заплатил ему за «Monitor» 68,750 долларов. Эриксон получил благодарность Конгресса, его избрали членом Национальной академии наук, присудили золотую и серебряную медали Румфорда*.

* Премия Румфорда (Rumford Prize) — награда американской академии искусств и наук. Её учредил в 1796 г. на свои средства Бенджамин Томпсон (граф Румфорд; 1753–1813), а впервые она была вручена в 1839 г. Вместе с премией награждённый получает золотую и серебряную медали с изображение Б. Томпсона-Румфорда.

Впрочем, хотя обе стороны объявили о своей победе, именно Север ликовал по-настоящему ликовал. «Чудовище» Портера больше не угрожало ни Вашингтону, ни федеральному флоту, и блокада портов Юга продолжалась.

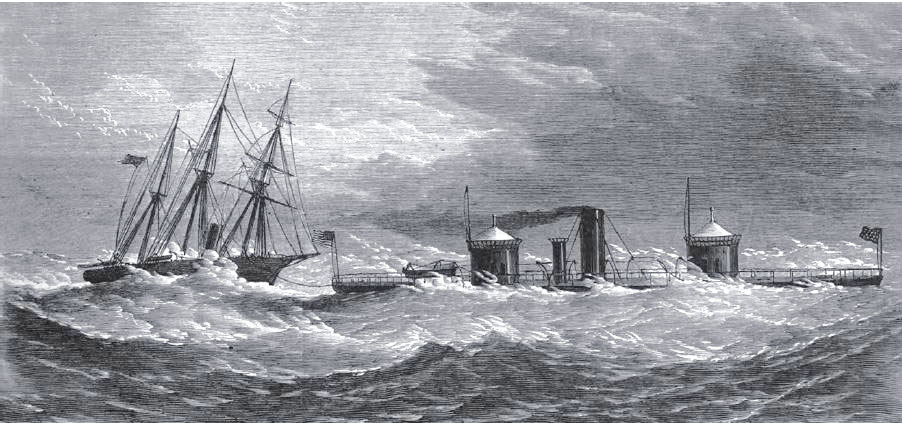

Мониторы

А что до клонов «Монитора», то основную тяжесть боевых действий на внутренних водоёмах вынесли корабли другого талантливого инженера — Джеймса Идса (James Buchanan Eads; 1820–1887). И они не были мониторами.

Тут надо сказать, что начиная с 1862 г., в класс мониторов (по имени самого первого такого корабля) зачисляли те низкобортные бронированные морские и речные корабли, у которых орудия главного калибра находились в одной, двух или трёх вращающихся башнях (а иногда в палубных установках, прикрытых броневыми щитами)**.

** Слово «monitor» в английском языке означает «наставник». Например, название газеты «Cristen Science Monitor» переводится как «Наставник христианской науки».

А низкобортные корабли с орудиями, размещёнными в бронированных казематах, барбетах, спонсонах называли броненосцами (англ. iron clads; франц. navire blindé, нем. panzerschiffe; итал. nave corazzata).