Низкобортные, полупогружные, полуподводные военные корабли - 22

- Опубликовано: 29.08.2025, 15:17

- Просмотров: 6979

Содержание материала

«Боевые киты» МакДугалла (1892)

Инженер Александр МакДугалл (Alexander McDougall; 1845–1923) в 1887–88 гг. получил несколько патентов на проекты низкобортных полупогружных пароходов гражданского назначения (грузовых и пассажирских), с выпуклой верхней палубой, плавно переходящей в борта, и с закруглённым («ложкообразным») носом. В США и Канаде их называли «whale back» (китовая спина).

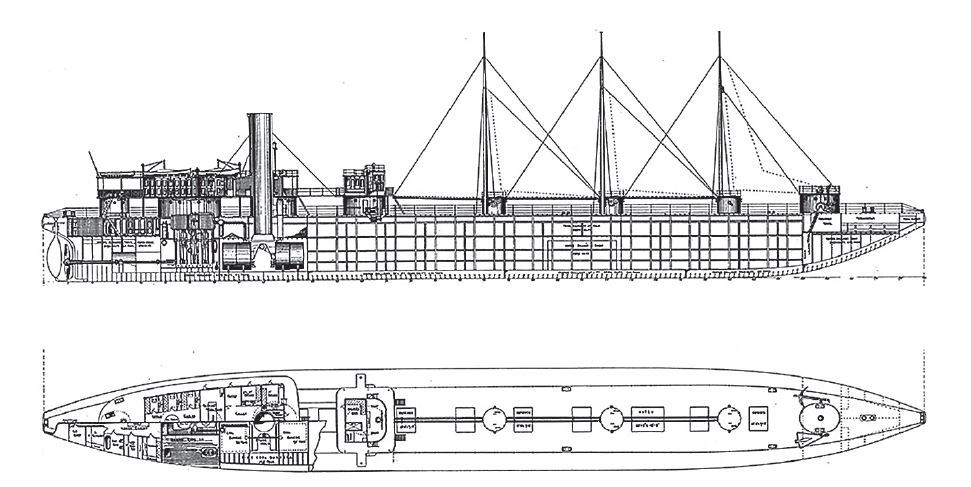

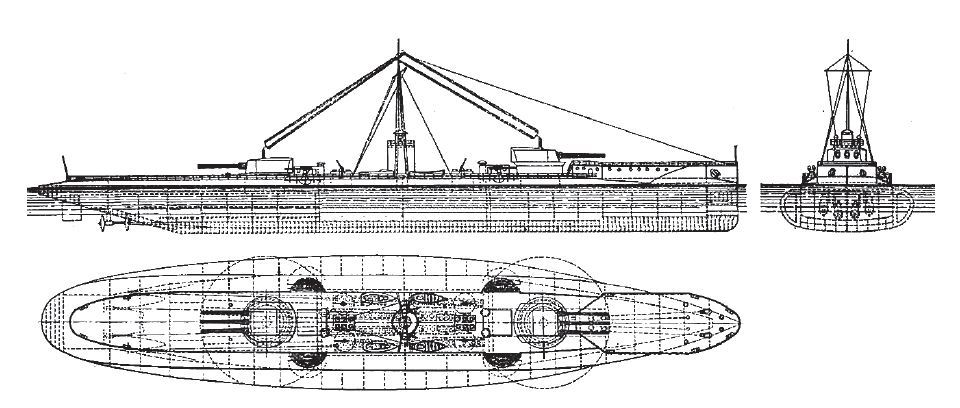

Схема устройства полупогружных пароходов МакДугалла

Их главной особенностью было то, что в свежую погоду или в шторм они погружались до верхней палубы, чтобы не страдать от ударов волн и качки. У них шпангоуты образовывали замкнутый контур, скреплённый продольными стрингерами, а внутри корпуса, под нижней палубой, находились цистерны для водного балласта.

Трансформация корабля-кита

Из «кита» получился монитор

В оконечностях верхней палубы были размещены две рубки управления, с ходовыми мостиками в верхней части. Они также служили входами в трюмы и осуществляли вентиляцию внутреннего пространства.

Под передней рубкой был установлен вспомогательный паровой котёл, питающий насосы, выкачивающие водяной балласт.

Другой вариант вооружённого «кита»

Построив несколько десятков таких «китов», МакДугалл успешно их использовал для грузовых перевозок на Великих озёрах.

В 1892 г. МакДугалл получил патент, в котором предложил способ превращения своих «китов» в военные корабли.

Для этого надо снять рубки с мостиками и всю округлую надводную часть корпуса покрыть бронёй.

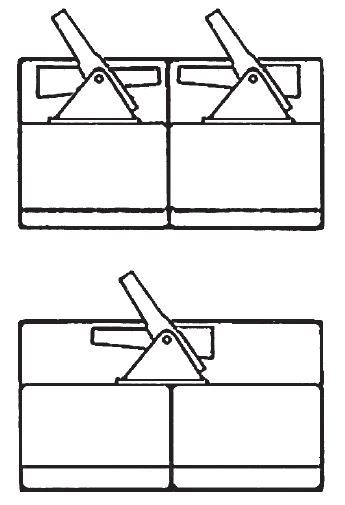

В носу и корме вырезать порты, закрывающиеся бронированными крышками, для крупных орудий внутри корпуса. Кроме того, на палубе можно установить ещё два орудия в башнях, или же в барбетах на опускающихся лафетах.

Перед боем корабль примет водный балласт и погрузится до такого уровня, чтобы из воды выступали только порты со стволами орудий, и рубки управления.

Схема установки 12-дм орудия в корпусе «кита»

Свою идею МакДугалл конкретизировал в нескольких вариантах проектов. Но, насколько мне известно, ни один американский корабль не был переоборудован таким образом.

Британский проект полупогружного линкора (1919)

Этот проект прислал адмиралу Дж. Фишеру какой-то офицер флота в 1919 г.

Тактико-технические характеристики линкора следующие:

Длина 243,84 м (800 футов). Ширина в миделе 21,34 м (70 футов). Высота над поверхностью воды 9,14 м (30 футов). Углубление подводной части 17,68 м (58 футов). Нормальное водоизмещение 25,000 т. В полупогружённом положении — 32,000 т. Минимальная положительная плавучесть 1000 т.

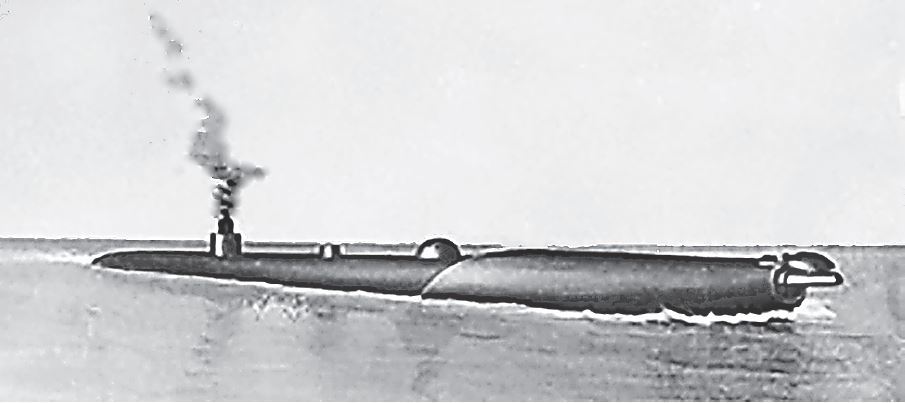

В боевом положении из воды выступала бронированная надстройка линкора с башнями главного калибра и дымовыми трубами

Вооружение: 8 пушек калибра 508 мм (20 дюймов)! Боекомплект: 200 снарядов на каждый ствол. Башни главного калибра в полупогружённой позиции остаются на поверхности воды.

Торпедные аппараты: 12 труб калибра 660 мм (26 дюймов).

Авиагруппа: 3 гидроплана (разведчики-истребители).

Бронирование: Толщина брони на орудийных башнях, дальномерных постах, башнях вспомогательной артиллерии до 20 дюймов, плюс к тому 10-футов (3,95 м) водной защиты от снарядов и авиабомб.

Энергоустановка: 28 дизель-моторов по 5000 л. с. каждый (в сумме 140,000 л. с.) работающие на электрогенераторы, а они питают 15 электромоторов по 9000 л. с. Гребных валов 5, каждый вал вращают 3 электромотора (27,000 л. с.)

Надводная скорость до 20 узлов. Скорость в полупогружном положении до 33 узлов (61 км/ч). Дальность плавания полным ходом 6000 миль. 4 перископа для контрольных башенок и 2 комбинированных перископа для дальномера с вертикальной базой и директора типа «202».

Запасы провианта на 3 месяца. Холодильники, система охлаждения и перегонки газа.

Противоторпедная защита по системе Поулсона и Спарка (Poulson and Spark system).

Шлюпки находятся внутри кожуха вокруг башни дальномерно-визирного поста (КДП). Прожекторы расположены в противоосколочном кожухе вокруг этой же башни.

Большие насосы «Roturbo» имеются в каждом помещении дизелей для электрогенераторов и управляются с трёх постов. Воздушные компрессоры для пуска торпед и продувки балластных цистерн тоже работают от дизелей. Весь воздух внутрь корабля поступает через центральный броневой ствол и проходит через очиститель, что сводит к минимуму опасность газовой атаки.

Проект был эскизным. Вероятно, следовало заранее определить допустимую метацентрическую высоту, чтобы разработать меры нейтрализации крена в том случае, когда все орудия главного калибра стреляют в одну сторону. Например, такие как дополнительные кили и большие горизонтальные рули.

Проекты мониторов Солиани (1920)

В 1921 г. инженер Набор Солиани (Nabor Soliani; 1850–1930), директор верфи компании «Ансальдо», пришёл к выводу, что линкоры безоговорочно проиграли войну подводным лодкам.

Надо с этим что-то делать.

И он разработал оригинальный проект, основанный на идее что лучшая защита от снарядов — вода. Он предложил строить корабли, которые назвал «battle monitors» (по аналогии с термином «battles cruisers» получается «линейные мониторы»).

Н. Солиани

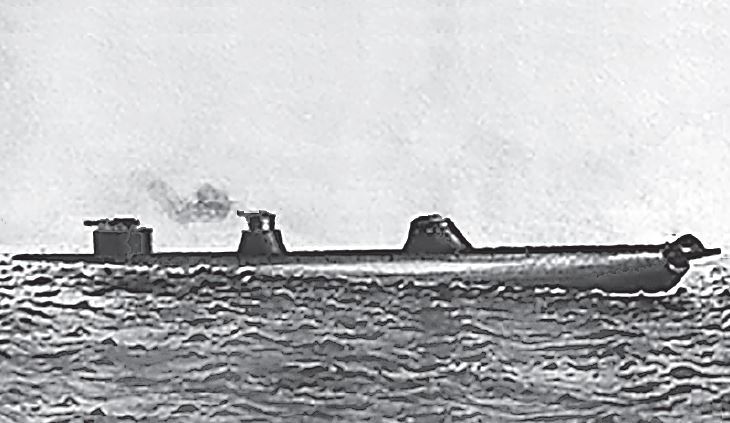

Они не имели бортовой брони, а в бою их корпус полностью погружался в воду. Над водой оставались только несколько надстроек, дымовая труба и башни главного и зенитного калибров.

На ежегодной встрече членов Итальянского Общества морских конструкторов и инженеров в Генуе 4 декабря 1920 г. Солиани представил несколько вариантов проекта полупогружного монитора.

Главный калибр — две башни с двумя либо тремя 381-мм орудиями в каждой башне, калибр зенитных орудий (в спаренных установках) 102-мм или 120-мм.

Защиту от мин, торпед, артиллерийских снарядов и авиабомб обеспечивает сложная система, объединяющая бронированную палубу (толщина брони 152 мм), «водную подушку» и небронированные борта (их защищает от снарядов не броня, а водная подушка). Изобретатель подчеркнул, что «палуба сильно защищена и практически непробиваема снарядами всех видов».

Под палубой находится толстый слой пробки, что гарантирует сохранение плавучести. Внутри корпуса две противоторпедные переборки с отсеками между ними, защищают корабль от торпед и якорных мин.

Солиани адаптировал свой проект к нуждам итальянского флота. Он считал, что его относительно недорогой корабль, с отличной защитой и мощной артиллерией, будет весьма эффективен в обороне прибрежных районов и портов.

Солиани также полагал, что его корабли будут дешевле обычных линкоров, поэтому за цену одного «Худа» можно построить три линейных монитора и поставить в колонну 12 или даже 18 пушек калибра 381-мм вместо 8-и.

На мой взгляд, он ошибался. Если взять за основу стоимость тонны водоизмещения, то два монитора по 21 тысяче тонн стоили бы дороже одного линкора в 40 тысяч тонн. А если добавить стоимость балластных цистерн и насосов для их осушения (чего нет на линкорах), то мониторы получились бы ещё дороже.

Да, Солиани планировал частичное погружение корабля с помощью балластных цистерн, что делало его почти неуязвимым для огня противника. Ведь на поверхности оставались только бруствер в носовой части корпуса, орудийные башни, броневая рубка и небольшой мостик со спасательным снаряжением.

Корпуса его кораблей во всех вариантах проекта сидели низко в воде даже с сухими балластными цистернами. После заполнения их водой корпус опускался бы в воду на полтора метра.

Солиани считал, что этого вполне достаточно для защиты от попаданий снарядов.

А противоторпедную защиту обеспечит система Умберто Пульезе (которую в 30-е годы использовали на новых линкорах типа «Littorio» и на модернизированных типа «Andrea Doria»).

В этих проектах Солиани использовал двигатели внутреннего сгорания (дизель-моторы), так как их выхлопные трубы намного меньше дымовых от паровых котлов. По его мнению, четыре дизель-мотора общей мощностью 24.000 л. с., работающие на 4 гребных винта, могли разогнать корабль водоизмещением 20–21 тыс. тонн до скорости 18–20 узлов (33–37 км/ч). Маневренность обеспечат три курсовых руля.

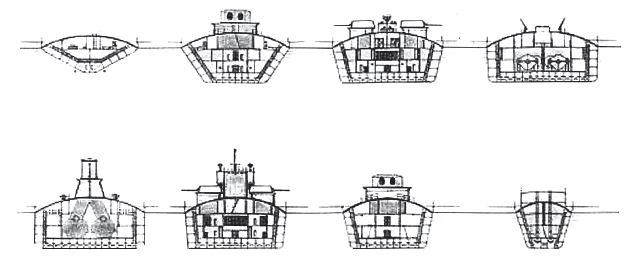

Известны 4 варианта проекта, различающиеся водоизмещением и вооружением.

Первый вариант

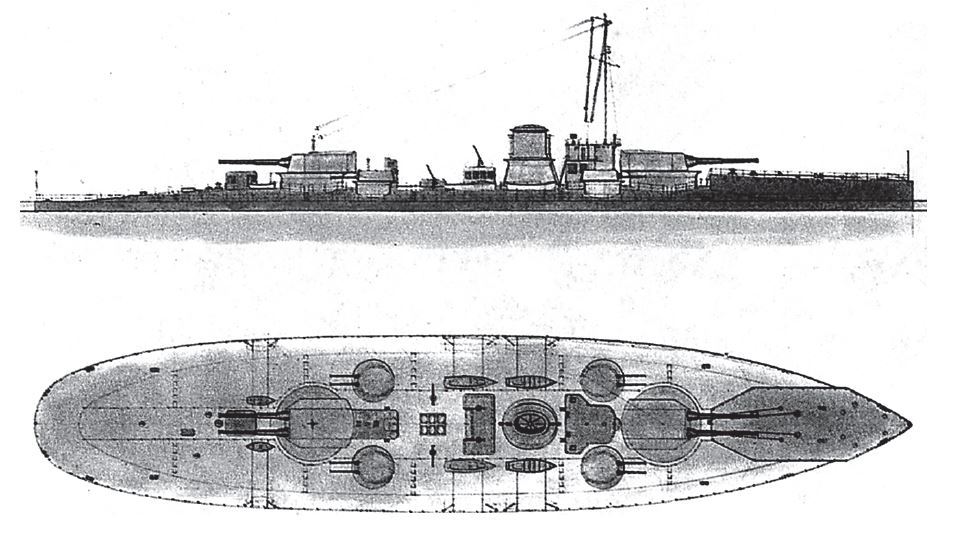

Первый вариант проекта

Водоизмещение 18,500 т; 4 орудия главного калибра в 2-х башнях, восемь 120-мм зенитных орудий в 4 башнях по два, 4 одинарных зенитных 102-мм орудия.

Второй вариант

Водоизмещение 22,000 т. Артиллерия главного калибра увеличена до шести 15-дм орудий.

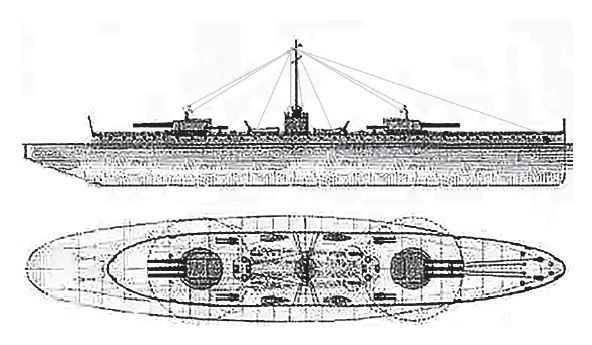

Третий вариант

Он разделен на два подпроекта. Первый подпроект — водоизмещение 21,600 т, скорость 19 узлов (примерно 35 км/ч), 4 орудия главного калибра в двух башнях.

21 тыс. т, шесть 381-мм орудий

Второй подпроект — водоизмещение 21,000 т, скорость 18 узлов, главный калибр — шесть 381-мм орудий в двух башнях, 120-мм и 102-мм зенитки без броневой защиты.

Полупогружной корабль Солиани мог бы эффективно действовать в той роли, для которой был спроектирован: защищать порты и прибрежные объекты от обстрелов крупными кораблями противника.

Проект 3А Солиани считал наиболее перспективным, так как длинная надстройка обеспечивала экипажу приемлемые условия обитаемости

В то же время ему присущие серьёзные недостатки. Так, его обитаемость и вентиляция ограничены, полупогружение создавало трудности в маневрировании.

Кроме того, у них в полупогружном положении получается малый запас плавучести, от 2200 т (максимум) до 1000 т (минимум). Если тяжёлая бронебойная авиабомба пробьёт корпус насквозь, монитор не имел шансов остаться на плаву.

Расположение башен с орудиями и командной рубки возле самой поверхности воды затрудняло бы артиллерийскую стрельбу в свежую погоду.

Разрезы ПП-мониторов Н. Солиани

Крупнокалиберные зенитные пушки в то время не могли обеспечить высокую скорострельность, необходимую для создания огневого барьера на пути воздушных атак. Впрочем, в 1920–22 гг. малокалиберных зенитных орудий с большим темпом ведения стрельбы ещё нигде не было.

В итоге, командование итальянского флота отказалось от воплощения проекта в металле.