СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4 - 10

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3914

Содержание материала

После окончания Второй мировой войны важность тактической ударной поддержки/пресечения была отодвинута на второй план очевидным успехом стратегических бомбардировок с применением атомного оружия. Казалось, будущее непременно будет за обменом ядерными ударами, оставляя мало места для ведения обычной войны. Но так продолжалось недолго. После того, как Советы взорвали своё первое атомное устройство в 1949 году, и начал формироваться принцип взаимного сдерживания между сверхдержавами, вскоре стала очевидной возможность ведения неядерных ограниченных войн для достижения ограниченных политических целей, возрождая все старые методы ведения обычного конфликта. Это отчетливо видно на примере Корейской войны (1950–1953), когда американцы совместно с Организацией Объединенных Наций ограничили численность задействованных сил, масштабы географической зоны конфликта, а также политические цели и типы оружия, применяемого на, по сути, периферийном театре военных действий между Востоком и Западом.

«Typhoon», оснащённый бомбами.

Ограничение возможностей вооружения неизбежно значительно ограничивало возможности авиации, поскольку, хотя американские ВВС имели возможность наносить стратегические бомбардировки Северной Кореи и китайских баз за рекой Ялуцзян как обычным, так и ядерным оружием, политическое стремление не допустить участия в войне как Китая, так и России потребовало возвращения к тактическим авиаударам. Что касается сухопутных войск, это привело лишь к переносу методов Второй мировой войны на новый театр военных действий: истребители-бомбардировщики оказывали непосредственную поддержку и уничтожали опорные пункты противника непосредственно перед линией фронта. Однако процесс воспрепятствования достиг новых высот применения. Столкнувшись с противником, получавшим снабжение, а с конца 1950 года и подкрепления, через протяжённую границу с коммунистическим Китаем, американцы попытались отрезать Северную Корею, уничтожая мосты, дороги, железнодорожные пути и пути снабжения, соединявшие две страны. В целом кампания была довольно успешной, даже несмотря на то, что было заявлено, что ни одна бомба не должна упасть на территорию Китая из-за опасений политических последствий.

Ситуация во Вьетнаме в середине 1960-х годов была очень похожа, и, как мы видели, американцы попытались повторить корейское наступление, развязав кампанию тактического воспрепятствования, призванную отрезать Север от всех контактов с Югом. Правительство Северного Вьетнама открыто поддерживало партизан Вьетконга к югу от 17-й параллели, переправляя как припасы, так и подкрепления через демилитаризованную зону и по так называемой тропе Хо Ши Мина – длинному и извилистому маршруту, который петлял через соседние Лаос и Камбоджу, прежде чем выйти в дельту Меконга вокруг Сайгона. Авиаудары по этим районам начались в 1965 году, но успех, достигнутый в Корее, повторить не удалось. Тому было несколько причин, которые в совокупности показали, насколько сложной стала роль тактической ударной поддержки/воспрещения.

Общим знаменателем, несомненно, стала технологическая революция, произошедшая в 1960-х годах. В авиации наблюдалась тенденция к созданию многоцелевых самолётов, способных выполнять ряд задач, где скорость была критически важна, например, разведка или перехват, что, как правило, противодействовало тактическому ударному потенциалу. Уже во время Второй мировой войны точность ударов была сомнительной, и стало очевидно, что чем быстрее летит самолёт, тем меньше вероятность поразить точную цель, которая оставалась в поле зрения пилота в течение очень короткого времени. Таким образом, по мере того, как самолёты становились практически сверхзвуковыми, шансы поразить замаскированный склад снабжения или узкую тропу в джунглях снижались, оставляя атакующей стороне лишь два варианта. Американцы опробовали оба варианта во Вьетнаме в 1965–1973 годах. Сначала они пытались заменить точность огневой мощью, сбрасывая всё большие заряды взрывчатки и напалма на более мелкие цели в надежде хоть чем-то их поразить.

Однако это было дорогостоящим и, в конечном счёте, не слишком успешным, поскольку Вьетконг продемонстрировал свою исключительную искусность в импровизации и восстановлении. Альтернативой стали более совершенные технологии, особенно в области наведения бомб и радиоуправления; этот процесс начался с внедрения «умных» бомб с лазерным и телевизионным наведением и завершился разработкой тактических ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вооружённых ракетами, бомбами и компьютерными системами управления. Результаты оказались многообещающими: в 1972 году и начале 1973 года ряд ударов по районам инфильтрации, по-видимому, увенчались успехом, и многие утверждают, что их внедрение способствовало решению Северного Вьетнама заключить перемирие с американцами.

Тем не менее, это лишь половина картины, поскольку, хотя американцы, возможно, и решили проблемы точного нанесения ударов, они также столкнулись с огромными трудностями в виде противовоздушной обороны, которая уничтожила значительное количество тактических самолётов. Развитие систем ПВО будет более подробно рассмотрено в следующей главе, но необходимо подчеркнуть, что по мере развития роли тактической ударной поддержки/пресечения развивались и возможности противника по уничтожению атакующих самолётов.

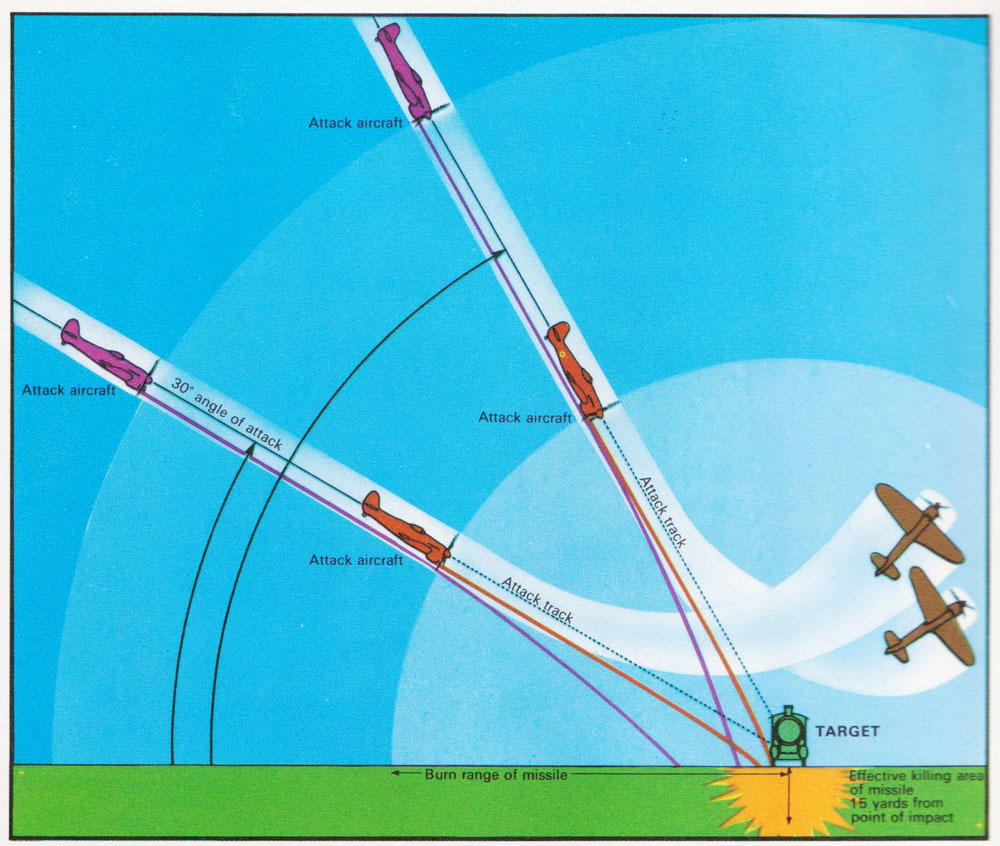

Как истребитель с ракетным оружием атакует цель, например, железнодорожный поезд. Пилот должен был выровнять свой самолёт с целью, а затем, оказавшись в пределах досягаемости, выпустить ракету, прежде чем уйти в отрыв.

Во время Второй мировой войны, а также в Корее, главной проблемой были истребители-перехватчики, но к началу войны во Вьетнаме эффективность и значение наземных подразделений возросли. Главными среди них были ЗРК (ракеты класса «земля-воздух»), способные наводиться на тепло выхлопных газов реактивных самолетов. Хотя силы Северного Вьетнама и Вьетконга имели доступ только к первому поколению этого оружия – советским ЗРК 2, 3 и переносным 7, – они оказались эффективными в уничтожении американских «Фантомов» и «Скайхоков». К началу 1970-х годов у них также появились советские самоходные зенитные пушки, такие как ЗСУ-23/4 с радиолокационным наведением, а также обычные зенитные орудия, поэтому вполне понятно, что американцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Они пытались противостоять ЗРК, возвращая поршневые самолёты и полагаясь на боевые вертолёты (что, кстати, повышало точность стрельбы за счёт снижения скорости атаки), а также пытались подавить радары ЗСУ средствами РЭП, но в целом проблема осталась. Она актуальна и сегодня, о чём хорошо знают ВВС НАТО, поскольку в случае войны со странами Варшавского договора в Центральной Европе любые попытки тактической поддержки/пресечения ударов – по мостам, аэродромам и наступающим силам противника – обязательно встретят решительное сопротивление. Технологии, похоже, стали причиной непрерывной борьбы между наступательными и оборонительными возможностями, и нигде это не проявляется так ярко, как в данной конкретной роли.

Однако было бы ошибочно полагать, что тактическая ударная поддержка/пресечение – это задача, которая постепенно сходит на нет: это далеко не так. Основные принципы, лежащие в основе её первоначального развития, сохраняются: если армия хочет успешно действовать в любой ситуации, ей необходимо атаковать противника всеми возможными способами, и, несмотря на все проблемы, авиация по-прежнему обладает беспрецедентным уровнем мобильности, скорости и ударной мощи, который военное оружие, за исключением тактического ядерного, не может превзойти. Кроме того, технологическое развитие продолжается быстрыми темпами и может фактически превзойти оборонительные возможности наземных или воздушных сил противника. Для тактических ударов у американцев теперь есть парк вертолётов, предназначенных для того, чтобы держаться на земле, прежде чем внезапно появиться для атаки наступающих сил противника: у британцев есть «прыгающий реактивный самолёт» Hawker Harrier, который может садиться и взлетать вертикально с чрезвычайно малых площадок, что позволяет ему выдерживать контратаки и возвращаться в атаку с эффектом неожиданности. В то же время, что касается задач воспрещения, КРВБ с обычной боевой частью теперь способна атаковать самые труднодоступные и хорошо защищённые цели благодаря своей системе наведения, сопоставляющей контуры цели, с впечатляющей точностью. Подобные разработки свидетельствуют о технологическом перекосе в пользу наступления, по крайней мере, на данный момент, и объясняют важность, придаваемую дальнейшему использованию тактических ударов/воспрещения.