СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4 - 9

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3917

Содержание материала

Война закончилась прежде, чем Фуллер успел проверить свои идеи на практике, и, как и в случае со стратегическими бомбардировками, казалось бы, жизнеспособная теория воздушной мощи осталась в подвешенном состоянии, не подкрепленная существенными доказательствами. Но в данном случае будущее было предоставлено не только теоретикам, поскольку, хотя сотрудничество между армией и гордо независимыми Королевскими ВВС Великобритании было слабым, другие европейские государства быстро осознали его потенциал. Например, в России, после того как утих хаос революции и Гражданской войны, тактическая ударная поддержка наземных войск считалась важнейшей, и на протяжении большей части межвоенного периода исследования и разработки в области авиации были сосредоточены на этой роли. В результате к концу 1930-х — началу 1940-х годов советские Военно-воздушные силы состояли почти полностью из тактических ударных самолетов, тесно связанных с нуждами сухопутных войск, и на протяжении всей советско-германской войны (1941-1945 гг.) такие машины, как ПЕ2 и ИЛ2, оказывали постоянную поддержку наземным частям, выступая в качестве защиты от вражеских атак и передовых ударных элементов.

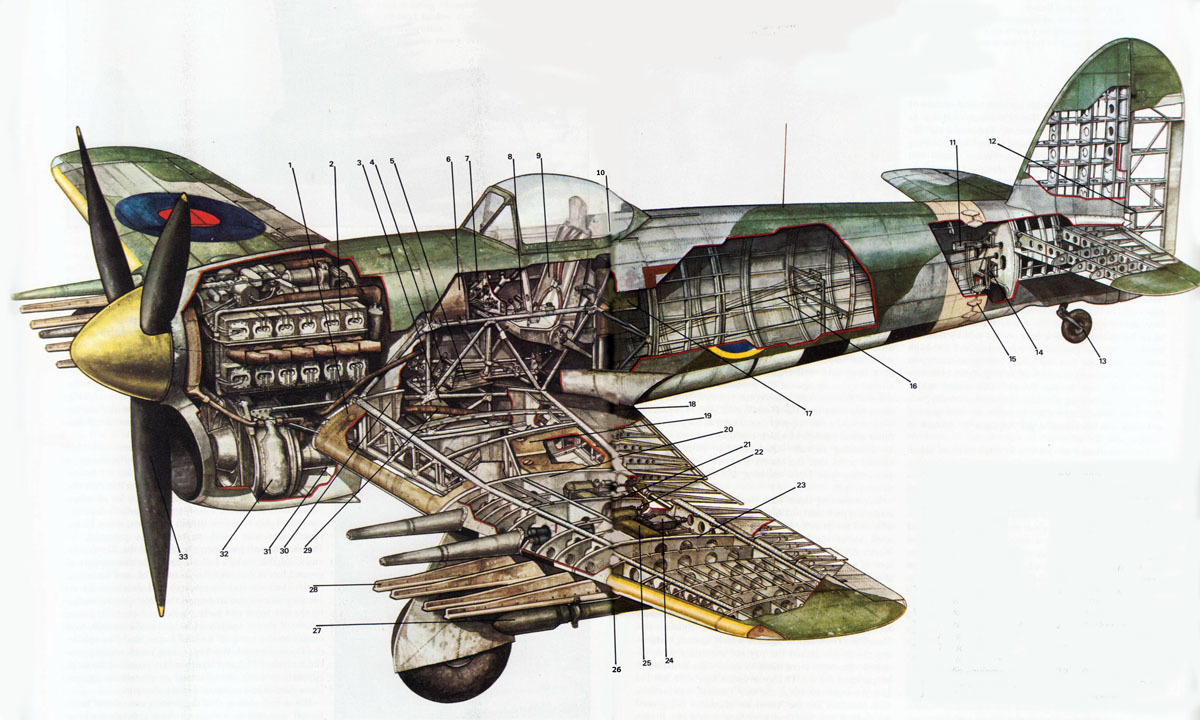

Пока шла Битва за Британию, и превосходные Supermarine Spitfire и Hawker Hurricane вписывали свои имена в историю авиации, другой истребитель Королевских ВВС проходил испытания в строжайшей секретности. Это был простой, без излишеств одноместный истребитель. Но у него было одно отличие — огромная силовая установка, которая, хотя и обеспечивала невероятные дополнительные 10 миль в час (16 км/ч) по сравнению с Hurricane, создавала реальные и неприятные проблемы для летчиков-испытателей, которым приходилось летать на прототипах.

1 Топливный бак передней кромки 2 Двигатель Napier Sabre II 3 Ребро жесткости гидравлического резервуара 4 Педали руля направления 5 Подпятники 6 Ребро маслобака 7 Приборная панель 18 Пушка управления двигателем (четыре) 9 Кресло пилота 10 Кислородный баллон 11 Весовая балансировка руля высоты 12 Рама руля направления (четыре на каждом крыле) 13 Убирающееся хвостовое колесо 14 Управление рулем высоты 15 Накладка хвостового шарнира 16 Тросы управления 17 Радиооборудование 18 Нескользящая дорожка 19 Топливный бак 20 Внутренняя нервюра крыла 21 Промежуточное крыло 22 Заднее крепление 23 Внешняя ребро жесткости крыла 24 20-мм пушка Hispano Mk 25 Ящик с боеприпасами 26 Домкрат закрылков 27 Неуправляемые ракеты 601b UP HE 28 Направляющие ракет 29 Воздуховод обогрева орудийного отсека 30 Нервюра корня крыла 31 Створка радиатора Домкрат 32 Радиатор 33 Трехлопастной винт D H

Однако именно в Германии этот процесс был доведён до своего логического завершения, когда такие генералы, как Манштейн и Гудериан, создали целостную структуру войны, тесно связанную с идеями Фуллера. Известная как блицкриг, она была впервые опробована в Испании во время Гражданской войны (1936-39) и доведена до совершенства в кампаниях в Польше (1939), Франции (1940) и России (1941). Система блицкрига состояла не только из непрерывных танковых атак, набиравших силу по мере того, как фактор внезапности дезориентировал деморализованного противника, но и предусматривала поддержку ударной авиации, в частности пикирующего бомбардировщика JU-87, которая внесла огромный вклад в примечательную серию немецких успехов. Выступая в роли мобильной авиационной артиллерии, такие самолёты наносили удары по скоплениям войск, узлам связи, складам горючего и даже по мирным беженцам, расчищая путь для продвижения танков. Их пронзительный вой сирен и очевидная жестокость подорвали боевой дух войск противника, особенно во время Французской кампании. Например, когда немецкие сухопутные войска подошли к Роттердаму в мае 1940 года, гарнизон сдался всего после одного налёта средних бомбардировщиков, и хотя есть свидетельства того, что в налёте не было необходимости, сам факт его проведения отбил у многих других городов желание даже пытаться обороняться в будущем. Извлечённый урок, актуальный и по сей день, заключается в том, что тесное взаимодействие между авиацией и наземными подразделениями является важнейшим условием успеха в современной войне.

Важность этого урока подтверждается при рассмотрении попыток союзников оказать тактическую поддержку ударам во время Второй мировой войны. Например, во Французской кампании 1940 года самолёты, способные выполнять эту роль, имелись, но они были в основном устаревшей конструкции, а их пилоты не были обучены высокоточным атакам на малых высотах или тесному взаимодействию с наземными войсками. Отчасти это было результатом экономических трудностей в межвоенные годы, особенно в Великобритании, но, что более важно, было побочным продуктом акцента на стратегических бомбардировках и независимости Королевских ВВС. Ресурсы, как финансовые, так и человеческие, были направлены на наступательные возможности пилотируемого бомбардировочного флота, и хотя некоторый поворот произошел, когда противовоздушная оборона внезапно стала рассматриваться как важная в конце 1930-х годов, истребителям отдали предпочтение в качестве ударной авиации.

Неудачные попытки уничтожить мосты через реку Маас и Альберт-канал, чтобы остановить немецкое наступление в мае 1940 года, продемонстрировали неизбежный результат: лёгкие бомбардировщики Fairey Battle без сопровождения – медленные, недостаточно вооружённые и уязвимые – не оказывали существенного влияния, нёсшие очень большие потери. Были предприняты попытки переключить средние бомбардировщики, такие как Bristol Blenheim или Wellington, на тактические задачи, но безуспешно, поскольку их экипажи обладали ещё меньшим опытом и знаниями. Кроме того, не имея превосходства в воздухе перед лицом многочисленной и хорошо организованной авиации Люфтваффе, авиация союзников столкнулась с проблемой интегрированных систем ПВО и истребителей-перехватчиков. Вскоре стало очевидно, что эксперименты Первой мировой войны с тактической ударной поддержкой, ограничивавшиеся довольно статичным полем боя, которое могли быстро охватить атакующие самолёты, не смогли подчеркнуть важный момент: противник вполне способен помешать вам достичь цели, не говоря уже о её уничтожении.

Несмотря на эти основные уроки, тактическая ударная поддержка и воспрепятствование, похоже, не получили должного приоритета со стороны союзных держав примерно до 1944 года. Например, во время британских кампаний в Северной Африке (1940-43) все еще не хватало специально разработанных машин, и большую часть времени как бомбардировщики, так и истребители переключались на тактические удары по мере необходимости. Такие самолеты, как Blenheim (предназначенный для стратегических бомбардировок и неспособный развивать скорость, необходимую для успешного тактического удара) и Spitfire и Hurricane (истребители-перехватчики, которые, хотя и обладали скоростью, но не имели возможности нести полезную нагрузку), плохо подходили. Были предприняты попытки исправить ситуацию в рамках подготовки к вторжению в день Д, но они были опозданы. Были сформированы целые военно-воздушные силы, 2-е тактическое, с бомбардировщиками, такими как американский Marauder, которые использовались для тактических бомбардировок и воспрещения, а британский Typhoon — для непосредственной поддержки наземных войск.

Junkers Ju-87, известный союзникам и странам Оси как «Stuka» (аббревиатура от «Пикирующий бомбардировщик»), начинает разбег, предшествующий пикированию на цель. Бомбардировка с пикирования позволяла бомбардировщикам очень точно поражать небольшие цели, а немцам — уничтожать транспортные средства, командные пункты и даже огневые позиции перед наземной атакой — это было важной частью их тактики блицкрига.

Когда в 1944 году Верховное командование союзников наконец осознало острую необходимость в тактической ударной поддержке для воспрепятствования наступлению над прибрежными районами Северо-Западной Европы, им пришлось отдать приказ о масштабном переключении стратегических бомбардировщиков с атак на Германию.

Результаты были впечатляющими, но непродуманными. Вторжение началось с широкомасштабных атак вдоль побережья Северной Франции, чтобы сбить противника с толку, с конечной целью отрезать весь район за предполагаемыми местами высадки в Нормандии, между реками Орн и Вир. Стратегические бомбардировщики хорошо справились со своей задачей, уничтожив мосты, железные дороги, дороги, узлы связи и возможные оборонительные сооружения, но, пожалуй, зашли слишком далеко. Немцы не только были парализованы и не могли перебросить подкрепления в район боевых действий, но и, когда союзники вышли с плацдармов в августе 1944 года, им тоже было трудно продвигаться. Бомбардировщики были слишком мощными, поскольку вместо того, чтобы прокладывать путь для наземных войск, как это делали «Штуки» во время блицкрига, они оставили наступающим армиям море обломков, большая часть которых была непроходимой.

Возьмём, к примеру, Кан, город, который следовало взять в день «Д». Когда он оказался центром сопротивления, бомбардировки обрушились на него с такой силой, что ни одна колёсная или гусеничная техника не могла через него пройти, что привело к необходимости обходных операций (Эпсом и Гудвуд), которые оказались длительными и дорогостоящими. Кроме того, вместо того, чтобы уничтожить обороняющиеся войска, бомбардировки создали для немцев практически неприступные позиции, за которые союзникам пришлось вести ожесточённые бои за каждый дом, прежде чем они добились успеха. Похожая ситуация сложилась во время битвы за Монтекассино в Италии в марте 1944 года, когда более 1000 тонн бомб не только уничтожили исторический монастырь, но и обеспечили немцам хорошие оборонительные позиции.

Атака наземных целей в теории и на практике. Истребитель Hawker Hurricane IID начинает полёт, стреляя бронебойными боеприпасами по вражескому танку.

Справедливости ради, однако, следует добавить, что по мере приближения конца войны были достигнуты улучшения: специально разработанные лёгкие и средние бомбардировщики и истребители-бомбардировщики, особенно 2-й тактической воздушной армии, научились взаимодействовать с наземными войсками. Действительно, к концу 1944 года, во время неудачного немецкого наступления в Арденнах, появление тактических ударных самолётов над американскими линиями, после того как период плохой погоды помешал им взлететь, фактически переломило ход сражения. Аналогичным образом, в ходе американских кампаний «налётов на острова» на Тихом океане (1943–1945) истребители-бомбардировщики Корпуса морской пехоты США оттачивали технику атак наземных целей бомбами, ракетами и напалмом. К 1945 году, после долгого и зачастую сложного процесса ошибок и экспериментов, союзники, похоже, оценили роль тактической поддержки ударами и воспрепятствования, но, вероятно, не простое совпадение, что значительная часть их успеха была достигнута только после того, как господство в воздухе было достигнуто другими способами, в частности, американскими стратегическими атаками на Люфтваффе и их вспомогательные службы. В отсутствие истребителей противника можно было экспериментировать с методами наземных атак.