СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4 - 5

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3913

Содержание материала

Разведка и наблюдение

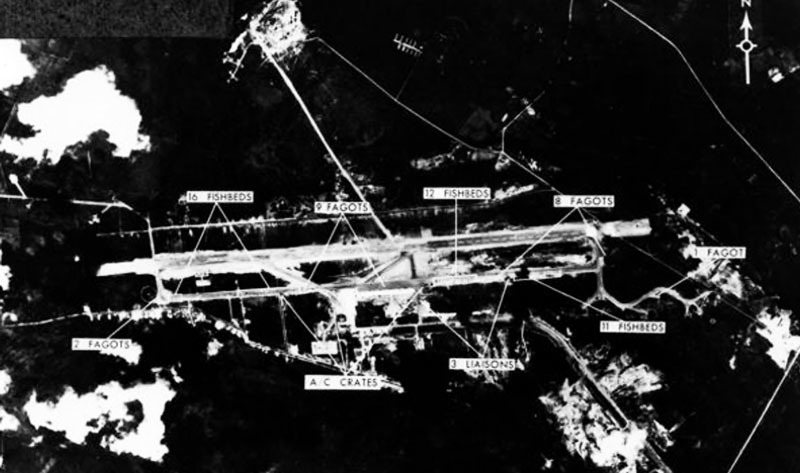

Аэродром на Кубе с истребителями советского производства на пунктах рассредоточения вдоль главной полосы.

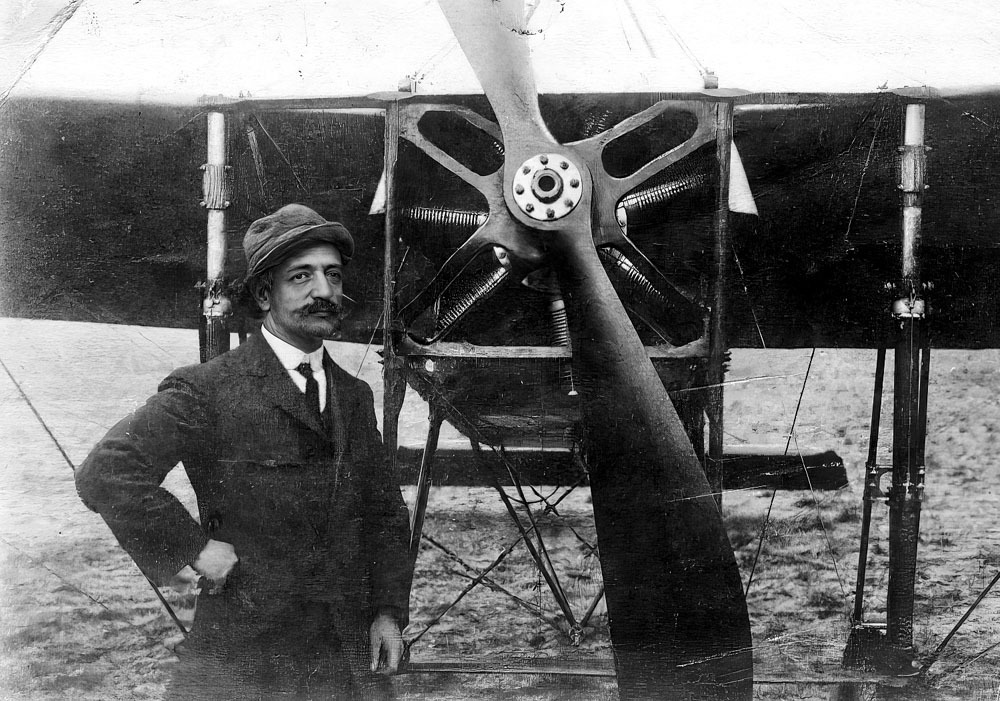

Капитан Пьяцца из итальянских ВВС. В 1911 году он продемонстрировал военный потенциал самолётов как в качестве разведывательных и разведывательных судов, так и для пресечения боевых действий, атак на подкрепления и снабжение в операциях против турок.

Несмотря на довольно негативные выводы, сделанные к настоящему времени, нет никаких сомнений в том, что авиация произвела революцию в военном деле в текущем столетии, главным образом, добавив третье измерение, которое предлагает совершенно новые концепции и возможности тем, кто участвует в управлении организованным конфликтом. Тот факт, что стратегический потенциал этих возможностей преувеличивался в прошлом, не умаляет значения авиации, и цель этой части книги — проанализировать это влияние в тактических, или боевых, аспектах войны.

Наиболее очевидным военным применением самолётов в период их появления была разведка и наблюдение. Один из основных принципов успешной войны — элемент внезапности, и для его достижения в любое время и в любом месте по вашему выбору необходимо знать о противнике как можно больше. До появления авиации такая разведка и наблюдение осуществлялись разведчиками или подразделениями армии или флота, действующими задолго до основных сил. Например, во время Пиренейской войны (1808–14) герцог Веллингтон использовал оба метода, посылая шпионов за французские линии, чтобы составить план расположения противника и оценить возможные маршруты движения основных сил, и используя свои кавалерийские подразделения для донесения о ситуации «по ту сторону холма». В военно-морском контексте, рассматривая тот же исторический период, лорд Нельсон заменил разведчиков торговыми моряками, а кавалерию — быстроходными фрегатами или канонерскими лодками. Но во всех случаях результаты были неудовлетворительными.

Информация ограничивалась непосредственной зоной наблюдения, наблюдаемой лишь несколькими людьми; то, что они видели, зависело от географии и рельефа местности в двухмерном пространстве; и к тому времени, как их разведданные доходили до командира, они неизменно устаревали. Появление самолётов, способных относительно быстро преодолевать большие расстояния, преодолевая естественные препятствия, изменило всё это, и потенциал разведки/наблюдения вскоре был оценен по достоинству. Традиция экспериментов с воздушными шарами, начавшаяся как минимум с 1794 года, когда в битве при Флерюсе французы наблюдали за позициями противника и соответственно корректировали свои планы атаки, придала им авторитет и сделала неотъемлемой частью военной организации. Действительно, ко времени экспериментов братьев Райт в 1903 году большинство европейских армий (и некоторые флоты) имели аэростатные секции, но их применение было ограничено необходимостью спокойной погоды и привязкой к одной точке на земле неподвижными тросами. Наблюдатели с воздушных шаров были бесполезны в изменчивой боевой обстановке.

Капитан Пьяцца из итальянских ВВС. В 1911 году он продемонстрировал военный потенциал самолётов как в качестве разведывательных и разведывательных судов, так и для пресечения боевых действий, атак на подкрепления и снабжение в операциях против турок.

Именно капитан итальянских ВВС Пьяцца дал первое представление о новом потенциале над Триполи в 1911 году, хотя многие поначалу отказывались верить его заявлениям об успехе. Некоторые из наиболее реакционных генералов, не только в Италии, но и в других странах, зашли так далеко, что усомнились в возможности увидеть что-либо внятное, летя над землей со скоростью пятьдесят миль в час. Нигде это не было так очевидно, как в британской армии, где кавалерия, чтущая традиции, считала самолет соперником в борьбе за одну из своих самых желанных ролей. Но уже в 1912 году даже они были вынуждены принять новое оружие, поскольку на армейских маневрах того года подразделения молодого Королевского летного корпуса изменили ход учебного сражения. Тренчард, новичок в корпусе, вылетел в качестве наблюдателя северной группировки под командованием генерала Грирсона, получив приказ обнаружить наступающие южные силы генерала Хейга. Он так и сделал, доложив Грирсону через час после взлёта и закрепив урок, выступив в качестве воздушного посланника для кавалерии Грирсона, отозвав её с ложного наступления, чтобы отразить атаку Хейга. Впоследствии было официально признано, что успех Грирсона во многом был обусловлен «вмешательством авиации», и, как позже писал историк авиации сэр Уолтер Рэли, «самолёты стали пользоваться таким уважением, что их попросили проверить информацию, полученную от кавалерии».

При наличии таких свидетельств неудивительно, что в 1914 году разведка и наблюдение стали общепризнанной функцией авиации. Однако в ходе Первой мировой войны эта область не получила существенного развития. Хотя наземные кампании, особенно на Западном фронте, оставались нестабильными, их огромный потенциал был признан, и есть основания полагать, что во время отступления союзников из Монса в сентябре 1914 года французские и британские воздушные наблюдатели способствовали относительному снижению путаницы, информируя командиров о ситуации на земле. Однако, как только после декабря 1914 года наступил тупик в окопах, на воздушную разведку и наблюдение повлияли два важных фактора. Во-первых, поскольку армии были статичными, не было необходимости оценивать дислокацию противника на большой площади, и это позволило аэростату вновь появиться в роли наблюдателя на линии фронта. Авиация по-прежнему вносила свой вклад, главным образом в области глубокой разведки и корректировки артиллерийского огня, но поскольку наземные войска в окопах обычно могли видеть и слышать наращивание сил противника, значительная часть подготовительной работы, проделанной такими людьми, как Пьяцца и Тренчард, оказалась недействительной в сложившихся обстоятельствах.

Это ещё больше подчеркнуло второе, связанное с этим событие, поскольку обе стороны вскоре осознали, что можно и, конечно же, желательно ослепить противника, лишив его наблюдательных самолётов и аэростатов. Вскоре появилась концепция перехватчика, или истребителя, вооружённого пулемётами, который мог сбивать вражеские разведывательно-наблюдательные аппараты в небе, прежде чем они успевали сообщить об увиденном. Вместо того, чтобы рисковать потерей столь ценного источника информации, разведывательные самолёты и аэростаты наблюдения стали защищать от истребителей – а какое оружие может быть лучше другого истребителя? К 1916 году стало нормой защищать все разведывательно-наблюдательные миссии и вести воздушные бои между защищающими и атакующими истребителями. Результатом стали знаменитые «воздушные бои» Первой мировой войны, и эта постоянная борьба за превосходство в воздухе, определяемая в то время как способность наблюдать за противником с воздуха, не опасаясь нападения или уничтожения, продолжалась вплоть до 1918 года. Это стало одним из важнейших тактических уроков Первой мировой войны: для успеха воздушной разведки/наблюдения необходимо уметь использовать небо по мере необходимости, а не только с разрешения противника. Трудности, возникавшие по мере повышения эффективности вражеских контрмер, привели к тому, что эта роль стала второстепенной, поскольку первостепенной задачей было достижение и удержание превосходства в воздухе.

Такое снижение важности отразилось в относительном недостатке внимания, уделявшегося разведывательно-наблюдательной деятельности в период между двумя мировыми войнами. Вышеупомянутые теоретики воздушной мощи фактически отвергли эту идею как не имеющую отношения к более важным потребностям стратегических бомбардировок, и лишь немногие военно-воздушные силы уделяли достаточно времени и усилий развитию навыков, превышающих уровень, существовавший до 1914 года. Но с приближением Второй мировой войны авиационные технологии начали обеспечивать, по крайней мере, основу для усовершенствований в области разведки и наблюдения. Первым и наиболее важным из них стало развитие авиации, главным образом, в области гонок и установления рекордов дальности и скорости полёта. От воздушных наблюдателей больше не требовалось кружить со скоростью 80–90 км/ч, как в Первую мировую войну; теперь они могли проноситься над разведываемым районом со скоростью 480–600 км/ч, неожиданно для наземной обороны и имея реальный шанс опередить перехватчики противника. Кроме того, они больше не были ограничены нижним уровнем неба, а могли взмывать вверх на высоты, находящиеся за пределами эффективной досягаемости зенитных орудий, и, предположительно, могли появляться и исчезать до того, как противник осознавал происходящее. Это, безусловно, делало воздушную разведку и наблюдение более эффективными операциями, но аргумент о том, что с воздуха мало что можно увидеть, естественно, вернулся; в конце концов, чем выше и быстрее летишь, тем меньше разведданных соберёшь.