СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4 - 3

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3910

Содержание материала

С этим американским прорывом, с одной стороны, и новыми британскими методами ночных бомбардировок, с другой, начало 1944 года должно было ознаменоваться началом настоящего и решительного Совместного бомбардировочного наступления, приказы о котором существовали на бумаге со времён Касабланкской конференции и директивы «Pointblank» от января 1943 года. Однако вторжение союзников в Европу имело приоритет, и в период с апреля по сентябрь 1944 года основная часть бомбардировочных флотов обеих стран была переключена на тактические атаки на побережье Франции. Таким образом, когда стратегическое наступление возобновилось в полной мере осенью 1944 года, война подходила к концу, и хотя британские и американские бомбардировщики, действуя ночью и днём соответственно, могли совершать обширные полёты над быстро уменьшающейся Германией в течение примерно восьми месяцев, остаётся спорным, было ли их наступление успешным в том смысле, в каком оно было предпринято.

Практические проблемы организации воздушного наступления, задуманного в 1939 году, изначально были колоссальными. С британской стороны вскоре стало очевидно, что убеждение Тренчарда в невозможности противовоздушной обороны просто несостоятельно, а с учетом того, что потери в 50% за операцию, наблюдавшиеся практически сразу, теория дневных бомбардировок Королевских ВВС нуждалась в пересмотре. Последующий переход от дневных к ночным бомбардировкам выявил проблемы поиска и уничтожения целей; более поздний переход от точных бомбардировок к бомбардировкам по площади потребовал создания совершенно нового оружия. Это потребовало времени и денег – к лету 1944 года около 40% британской промышленности было направлено исключительно на бомбардировочное наступление – и к тому времени, когда Бомбардировочное командование было готово к проведению эффективного воздушного наступления, тактические требования дня «Д» взяли верх.

Экипаж бомбардировщика ВВС США пробирается через тесный люк в кабину пилота и к месту стрелка. Американцы сосредоточились на дневных налётах, которые, несмотря на значительные затраты, были более точными. Они также пытались поражать важные экономические цели, такие как нефтяные и промышленные объекты.

То же самое произошло и с американцами: практические проблемы завоевания полного господства в воздухе задержали развитие их наступательной стратегии в полную силу. Общим результатом этих проблем и задержек стало то, что за почти шестилетнюю войну полномасштабные стратегические бомбардировки могли проводиться лишь около восьми месяцев. Таким образом, стратегические бомбардировки, далеко не являясь простой операцией, как представляли себе теоретики межвоенного периода, на самом деле были чрезвычайно сложным делом, требующим огромных средств и научных знаний даже для начала. Если вспомнить, что к маю 1944 года погибло почти 100 000 лётчиков союзников, начинаешь задаваться вопросом: а стоило ли всё это усилий?

Эти сомнения усиливаются, когда, в качестве второго фактора, рассматриваются физические результаты наступления на Германию. Возвращаясь к первоначальной теории, наступление преследовало две цели: подрыв морального духа гражданского населения и уничтожение немецкой военной промышленности, и, хотя методы, применявшиеся союзниками, были изменены, эти цели оставались неизменными. Были ли они достигнуты?

Что касается морального духа гражданского населения, ответ, вероятно, отрицательный. Можно найти отдельные примеры паники – например, огненный шторм в Гамбурге в июле 1943 года заставил 900 000 человек покинуть этот район и посеять панику, – но в целом бомбардировки оказали на Германию такое же воздействие, как и на Великобританию в 1940/41 годах: они породили решимость продолжать действовать и работать сообща перед лицом общей беды. В Германии, конечно же, этому способствовал репрессивный нацистский режим, устанавливавший железное правило, нарушение которого вело к наказанию, более суровому, чем воздушные бомбардировки.

Гораздо сложнее сделать какие-либо выводы о влиянии бомбардировок на немецкую военную промышленность. Нет сомнений, что союзники сильно недооценивали немецкий промышленный потенциал на протяжении всей войны. Таким образом, хотя бомбардировки могли уничтожить промышленное предприятие, оно, как правило, выводилось из строя на сравнительно короткое время, поскольку оборудование и рабочих можно было быстро заменить или переместить в другое место. Кроме того, немецкая промышленность мобилизовывалась лишь постепенно, в соответствии с военными усилиями, и к 1944 году немецкое военное производство находилось на более высоком уровне, чем в 1940 году, до начала бомбардировочного наступления; это подтверждается следующей таблицей:

Производство военной техники в Германии, 1940–1944 гг.

1940 1941 1942 1943 1944

Самолёты 10 200 11 000 14 200 25 000 39 600

Танки 1 600 3 800 6 300 12 100 19 000

Артиллерия 6 300 7 800 13 600 38 000 62 300

Боеприпасы (млн. выстрелов) 2 950 1 340 1 340 3 170 5 370

Подводные лодки 76 218 238 279 229

Нефть (1000 мет. тонн) 4 652 5 542 6 368 7,508 5,412

На основании этих данных можно сделать вывод, что бомбардировки не внесли существенного вклада в победу в войне.

Возможно, это крайняя точка зрения, поскольку необходимо учитывать ряд других факторов. Во-первых, конечно, невозможно сказать, каких колоссальных высот военного производства достигла бы Германия без бомбардировок. Во-вторых, в результате бомбардировок к 1943 году немецкая промышленность была вынуждена перейти к обороне, производя оборонительное оружие и самолёты вместо танков и артиллерии. Аналогичным образом, к началу 1944 года 1 000 000 обученных солдат и лётчиков были заняты в самой Германии, обслуживая противовоздушную оборону, а многие эскадрильи Люфтваффе были задействованы в противовоздушной обороне вместо тактических атак на вражеские армии. Одного их влияния на Западном или Восточном фронтах могло быть решающим.

Эти моменты, несомненно, уравновешивают картину, но вопрос всё же остаётся: стоило ли всё это того? Очевидно, если бы война была выиграна одними лишь бомбардировками, можно было бы без колебаний восхвалять проницательность таких людей, как Дуэ, Митчелл и Тренчард. Однако следует помнить и подчеркнуть, что именно физическое поражение немецких армий и оккупация немецкой территории сухопутными войсками союзников положили конец войне. Стратегические бомбардировки, несомненно, ослабили немецкую мощь и способствовали окончательной победе, но, учитывая все обстоятельства, теория стратегических бомбардировок как средства победы в войне, выдвинутая в 1939 году, не оправдала ожиданий. Не только методы их осуществления требовали радикального изменения перед лицом практических проблем, но и сами цели были сильно переоценены. Судя по результатам наступления на Германию, авиация не имела стратегического значения в смысле победы в войне. Но эта точка зрения основана на результатах только одной кампании, и для того, чтобы прийти к максимально сбалансированному выводу, необходимо рассмотреть, по крайней мере в общих чертах, уроки наступления против Японии и Северного Вьетнама.

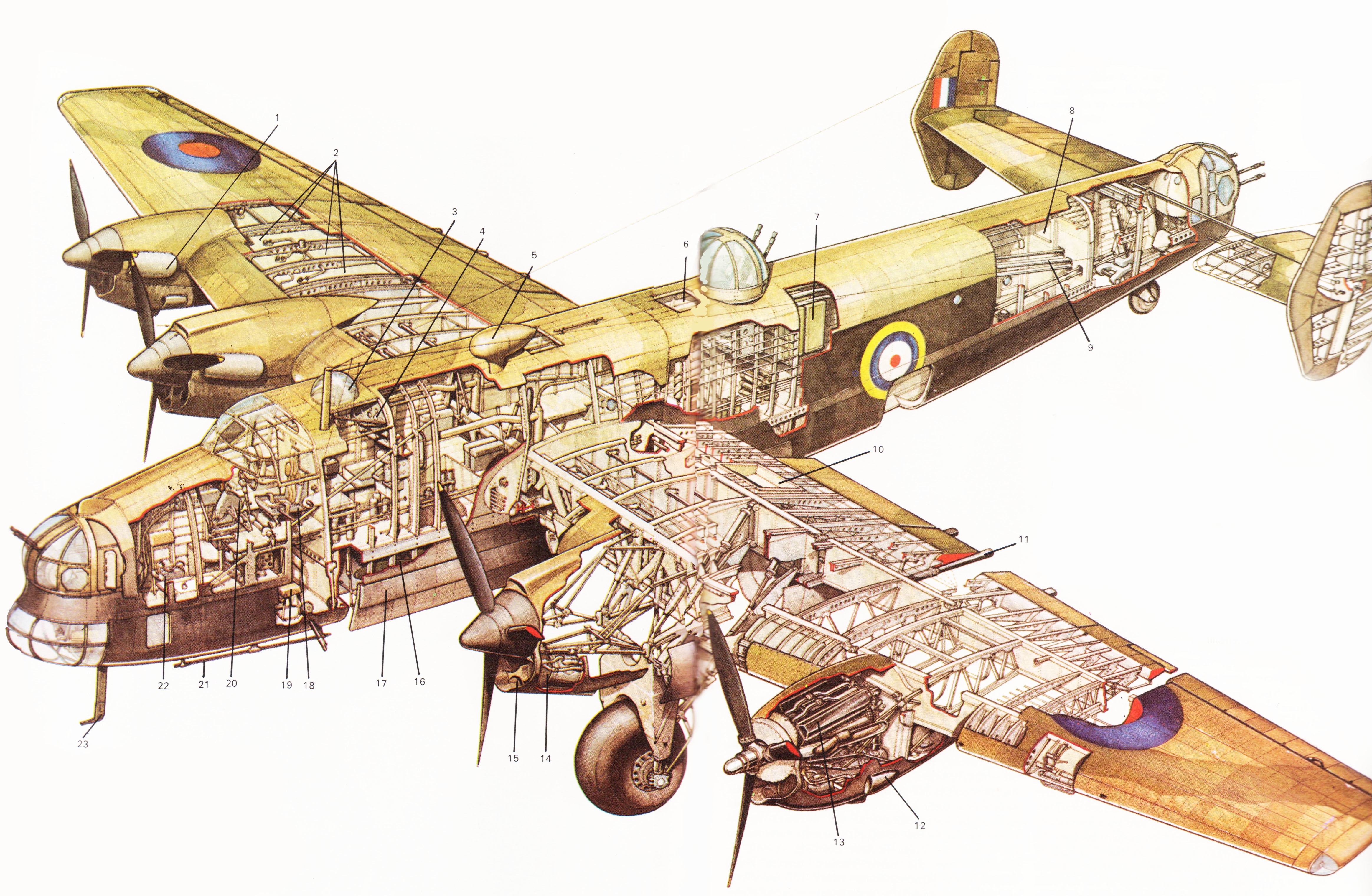

1. Защитный экран выхлопной системы 2. Топливные баки 3. Астрокупол 4. Приборная панель механика 5. Петля DIF 6. Задний аварийный люк 7. Погреба с боеприпасами 8. Дверь в хвостовую турель 9. Траки для боеприпасов 10. Укладка в грязную тару 11. Трубы слива топлива 12. Воздухозаборник карбюратора 13. Двигатель Merlin XX 14. Радиатор системы охлаждения 15. Радиатор системы охлаждения 16. Бомбоотсек 17. Створки бомболюка 18. Кресло пилота 19. Кресло радиста 20. Органы управления пилота 21. Дипольная антенна 22. Место штурмана 23. Напорная головка

Двигатели: четыре Merlin XX с винтами Rotol с постоянной скоростью вращения

Экипаж: семь человек

Размах крыльев: 98 футов 10 дюймов

Длина: 71 фут 7 дюймов

Максимальная скорость: 260 миль/ч на высоте 19 000 футов

Максимальная бомбовая нагрузка: 13 000 фунтов на дальности 600 миль (600 миль), 4000 фунтов на дальности 1900 миль (3000 фунтов)

Вооружение: девять 303-дюймовых пулеметов

Если рассматривать их по порядку, то объявление Японией войны Америке путём нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года застало американские ВВС, несмотря на влияние идей Митчелла, неподготовленными к немедленному стратегическому наступлению. Планы нападения на японскую территорию существовали на бумаге, но когда их удалось реализовать на практике, возникло множество проблем.

Наиболее важной из них была полная нехватка подходящих баз для отправки бомбардировщиков. С японским наступлением через Тихий океан в начале 1942 года острова, способные содержать взлётно-посадочные полосы в пределах досягаемости Японии, были потеряны. Единственной альтернативой был материковый Китай, где армии Чан Кайши сражались с японцами с 1937 года, но и здесь практические трудности были ужасающими. Пока японские войска оставались в этом районе, любые аэродромы в Китае постоянно подвергались риску быть захваченными, в то время как длинная и ненадёжная линия снабжения через Гималаи из Индии делала содержание бомбардировочного флота практически невозможным. Следует признать, что ещё 18 апреля 1942 года полковник Джеймс Дулиттл возглавил налёт на Токио бомбардировщиками B-25 Mitchell, вылетевшими с авианосца «Хорнет», но это никогда не рассматривалось как долгосрочное решение проблемы и может рассматриваться исключительно как упражнение по поднятию морального духа американцев. Очевидно, что прежде чем можно было начать настоящее стратегическое наступление, требовалась колоссальная организационная работа.

В конечном счёте, несмотря на все недостатки, американцы решили первоначально разместить свои бомбардировщики в Китае, и именно оттуда специально разработанные дальние самолёты B-29 Superfortress начали наступление на Японию. Однако первые налёты состоялись лишь в июне 1944 года, через два с половиной года после начала войны, и даже тогда не были особенно эффективными. Выполняя дневные точные атаки согласно теории Митчелла, B-29S несли тяжёлые потери, главным образом потому, что им приходилось пересекать большую часть оккупированной японцами территории, прежде чем приблизиться к своим целям. В ряде случаев налёты полностью прекращались из-за японских атак на передовые авиабазы, недостатка поставок из Индии и, что наиболее часто встречалось, из-за ужасных погодных условий. Только после того, как американцы вернули себе Марианские острова в центральной части Тихого океана, появилась относительно надёжная база. А поскольку эта кампания закончилась только в августе 1944 года, острова смогли быть готовы к приёму B-29S только в следующем ноябре.

Однако в результате операции в Китае постепенно сворачивались, и с декабря 1944 года наступление началось в полную силу с Марианских островов. К тому времени тактика существенно изменилась, во многом так же, как тактика Королевских ВВС в первые месяцы наступления на Германию. К концу 1944 года B-29S стали чаще использовать для бомбардировок площадных территорий, сбрасывая зажигательные бомбы и недавно изобретенный напалм на японские дома, а не на заводы, причем нередко налеты проводились и ночью.

B-29 ВВС США над целью. Хотя бомбовая нагрузка была меньше, чем у «Ланкастера» ВВС Великобритании, B-29 имел герметичный кокпит, что позволило экипажу вывести его за пределы досягаемости зенитного огня с земли.