СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4 - 2

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3920

Содержание материала

Даже при приемлемом уровне потерь (тогда около 5% от всех задействованных сил) Бомбардировочное командование могло ожидать потери более пятидесяти самолётов, и это без учёта столкновений в воздухе, попаданий бомб или сомнительных лётных качеств некоторых участвовавших экипажей, особенно тех, кто даже не закончил обучение. Но ставка окупилась. Когда британской общественности сообщили, что в ночь с 30 на 31 мая 1942 года 1046 бомбардировщиков атаковали Кёльн, их одобрение успешно сломило официальную оппозицию. В итоге Кёльну был нанесён лишь небольшой непоправимый ущерб, но относительно небольшие потери, понесённые атакующими силами – сорок четыре самолёта, или 3,9%, – и очевидная мощь Бомбардировочного командования окончательно вернули стратегическое наступление в историю. Любые разговоры о передаче бомбардировщиков Береговому командованию или тактической поддержке на других театрах военных действий теперь немедленно вызвали бы общественный резонанс.

Самолет B-17 ВВС США падает в огне после попадания зенитной артиллерии над Мерзебургом. Американские потери в дневных налётах были велики, пока им не удалось скоординировать действия истребителей и схемы полётов.

Получив эту жизненно важную передышку, Харрис занялся совершенствованием техники и оснащения своего командования, помня о том, что он участвовал в ночной операции. Что касается технического оснащения, ему повезло, что усовершенствования в конструкции самолётов уже велись до его назначения, поскольку к началу 1942 года двухмоторные ближнемагистральные «Веллингтоны» и «Уиттли» были заменены дальними бомбардировщиками, такими как «Шорт Стирлинг» и «Хэндли-Пейдж Галифакс». Эта тенденция развития достигла кульминации с появлением Avro Lancaster, первые несколько из которых были готовы к использованию в «Тысячном налёте» на Кёльн. Разработанный на основе неудачной двухмоторной машины, известной как «Манчестер», «Ланкастер», несомненно, был лучшим британским бомбардировщиком войны. К 1942 году «Стирлинг» и, в меньшей степени, «Галифакс» продемонстрировали недостатки в летно-технических характеристиках, но «Ланкастер», казалось, обладал большим потенциалом. Четыре его двигателя «Роллс-Ройс» были мощными, способными при необходимости поднимать самолёт на большую высоту и нести большую бомбовую нагрузку. Он был относительно быстрым, достаточно хорошо вооружённым для ночных полётов и, что самое главное, пользовался популярностью у лётчиков.

Однако разработка столь хорошего самолёта, хотя и дала Бомбардировочному командованию средства для выполнения этой задачи ещё в 1942 году, не принесла особой пользы, пока сохранялись проблемы с навигацией и прицеливанием бомб.

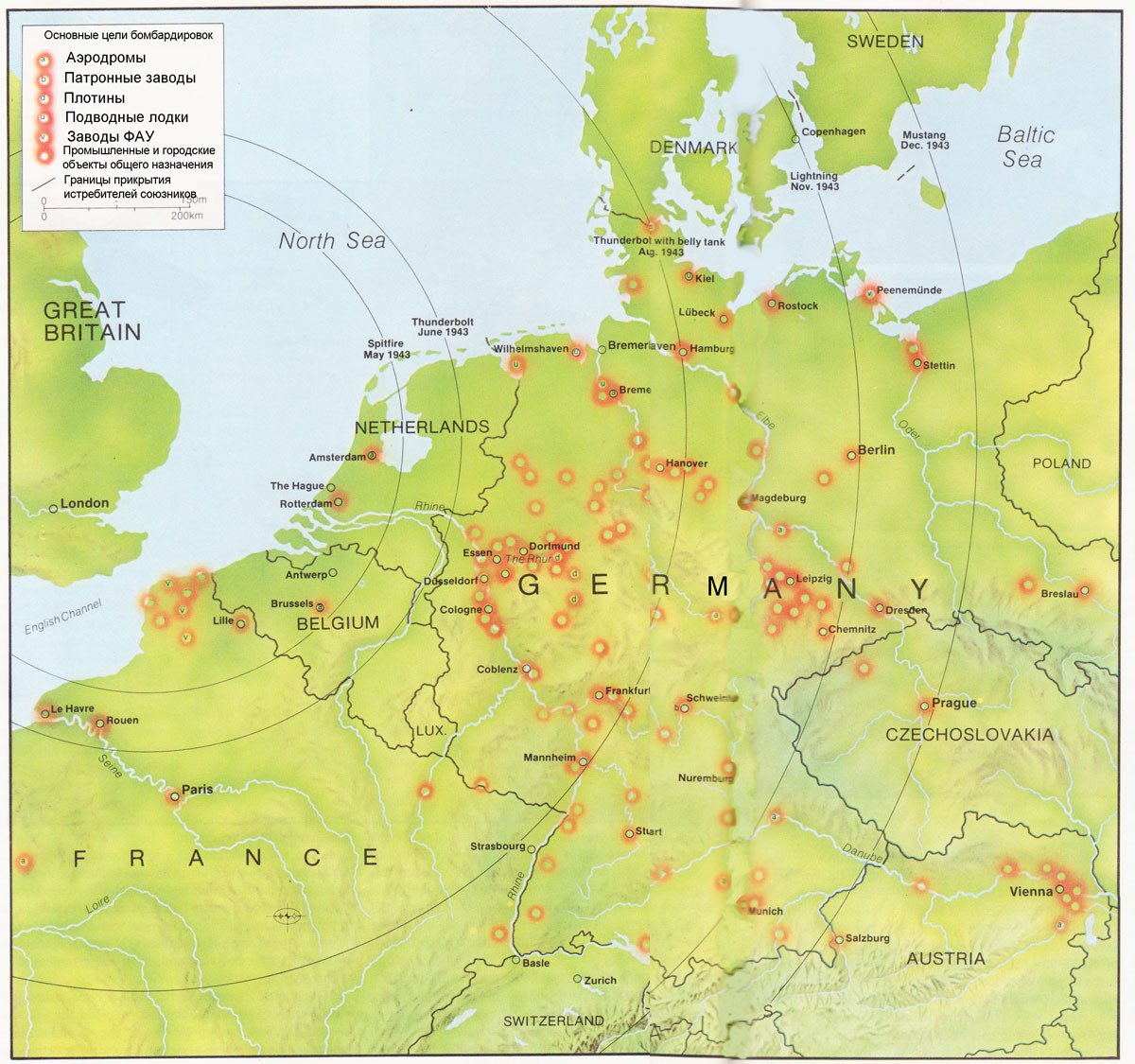

Стратегические бомбардировки Германии, проводимые Королевскими ВВС и ВВС США, наносили удары по гражданским и промышленным объектам. Королевские ВВС разработали тактику ночных бомбардировок, главным образом потому, что в первые годы войны у них не было достаточной огневой мощи и истребительного прикрытия. ВВС США взяли на себя дневные бомбардировки, атакуя промышленные объекты в попытке уничтожить немецкие военные заводы.

К счастью, учёные-авиаторы провели исследования, и ещё до появления Директивы о бомбардировке по площади были предприняты первые шаги по улучшению этих важнейших аспектов кампании. Что касается навигации, ряд радарных изобретений помогал бомбардировщикам находить цели в темноте. Первое из них, известное как Gee, появилось в начале 1942 года и позволяло штурману бомбардировщика определять своё местоположение, сверяясь с прибором, который принимал специальные сигналы с трёх станций, расположенных на большом расстоянии друг от друга в Англии. Прибор определял разницу между принимаемыми сигналами и выдавал мгновенное «определение», но страдал от недостатков дальности, будучи неспособным работать на расстоянии более 400 миль от побережья Англии из-за кривизны Земли. В декабре 1942 года появилось новое устройство — гобой, которое позволяло самолётам следовать за радарными лучами к заранее выбранным целям, но эффективная дальность снова была ограничена. Только в январе 1943 года, с появлением третьего изобретения — HzS, — штурман мог получить радиолокационную карту местности, над которой он летал. И хотя у неё тоже были недостатки, поскольку она была наиболее эффективна только при наличии контраста между сушей и водой, она всё же гарантировала вероятность попадания в цель.

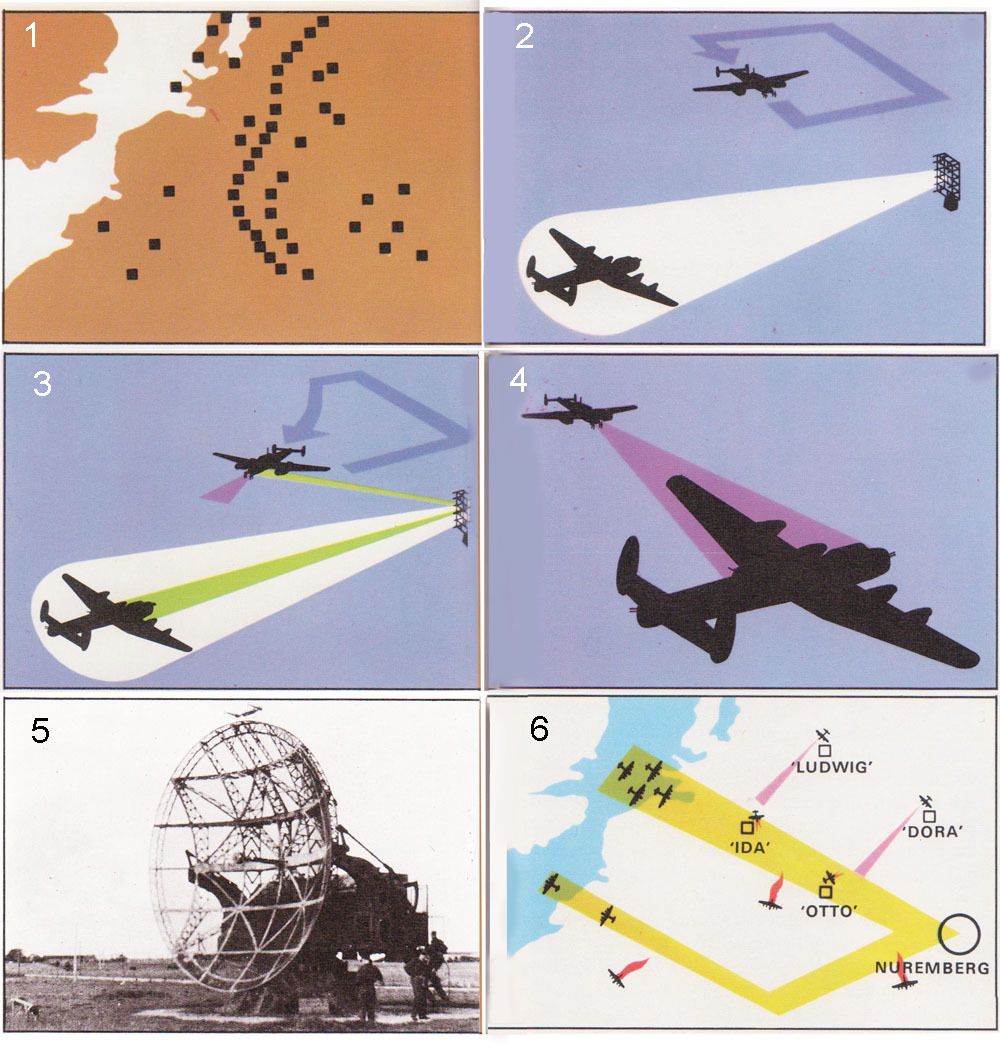

Примерно в то же время бомбардировщики стали применять стратегию атак цепочкой, а не поодиночке или эскадрильями. Первоначально это было введено для преодоления немецкой оборонительной системы, известной как «Линия Каммхубера» – ряда радиолокационных постов, зенитных станций и станций ночных истребителей, простиравшихся от Дании до Северной Франции. Эта система, разделив обороняемую территорию на ряд «коробок» и разместив в каждой из них ночные истребители, сумела уничтожить множество отдельных бомбардировщиков. В 1942 году британцы поняли, что один из способов преодолеть эту систему – сконцентрировать бомбардировщики и атаковать выбранные «коробки», одновременно сбивая с толку немецкие радары, сбрасывая огромное количество «Виндоу» – небольших металлических полосок, нарезанных на нужную длину волны. Эти полосы отображались на экранах радаров как скопления бомбардировщиков и заставляли противника отвлекать свои истребители от основного удара. Эта схема имела мгновенный успех. Она даже давала непредвиденное преимущество в навигации: пока лидеры цепочек находили цель, остальным бомбардировщикам оставалось только следовать за впереди идущим самолётом. Поскольку в дальнейшем лидеры, как правило, выбирались из числа более опытных экипажей (они с наибольшей вероятностью могли правильно определить цель), не потребовалось много времени, чтобы в их обязанности вошло обозначение целевой области, чтобы у следующих волн была определенная цель и можно было достичь концентрации разрушительной силы.

Эффективность этого метода «следопыта» была продемонстрирована уже 28 марта 1942 года, когда избранной группе бомбардировщиков, оснащённых новым радаром Gee, было поручено отметить балтийский город Любек красными ракетами и зажигательными бомбами. Результаты оказались впечатляющими: позже разведывательные фотографии показали, что почти половина города лежала в руинах. Впоследствии эта идея стала применяться регулярно. Действительно, к 1944 году руководители группы не только отмечали точку прицеливания, но и оставались в районе цели, направляя другие бомбардировщики, что обычно входило в обязанности старшего бомбардировщика. Когда подобные методы были полностью разработаны, Бомбардировочное командование достигло своего пика эффективности.

Тем временем в войну вступила Америка, и её огромная человеческая и промышленная мощь обещала подкрепление Бомбардировочному командованию, которое должно было стать решающим фактором в исходе кампании. Но этого не произошло сразу по двум основным причинам. Во-первых, американцы отказались действовать лишь в качестве подкрепления, желая внести свой собственный вклад в воздушное наступление. Во-вторых, у них тоже были идеи стратегической бомбардировки, унаследованные от Митчелла, и, уверенные в своих разработках «самообороняющихся» бомбардировщиков B-17 Flying Fortress и B-24 Liberator, они не поддавались уговорам нанести удар по Германии днём. Ещё до войны в Калифорнии были проведены эксперименты, которые, по-видимому, доказали, что высоколётные самолёты могут поражать очень маленькие цели с впечатляющей степенью успеха, и американцы не видели оснований сомневаться в возможности достижения таких же результатов и над Европой. К сожалению, некоторые важные проблемы были упущены из виду, в чём ВВС 8-й армии США убедились на собственном опыте в 1942 и 1943 годах.

Первой из них была погода. Для высокоточных атак на большой высоте требовались ясное небо и хорошая видимость, и, хотя такие условия, возможно, были обычным явлением в Калифорнии, в небе Северо-Западной Европы их заметно не было большую часть года. В результате длительные периоды, в течение которых операции были невозможны или налёты отменялись из-за облачности над целью, приводили к опасному подрыву морального духа экипажей, не говоря уже о недостаточном ущербе, нанесённом противнику.

Во-вторых, и, возможно, ещё важнее, эксперименты в Калифорнии не учитывали противодействие противника. Если небо было чистым, а видимость хорошей для американцев, то и для немцев это была идеальная ситуация: перехватчики могли легко атаковать бомбардировщики, в то время как зенитным орудиям требовалось лишь визуальное наблюдение. Само собой разумеется, первоначальные потери американцев были тяжёлыми, кульминацией которых стали два налёта на заводы по производству шарикоподшипников в Швайнфурте в 1943 году. В первом из них, 17 августа, было потеряно 36 бомбардировщиков из 229. Когда же это повторилось 14 октября, когда было уничтожено 60 из 291 самолёта, американцам пришлось пересмотреть свои планы. Поскольку большинство потерь было вызвано действиями истребителей-перехватчиков, несмотря на введение «боевых боксов», когда бомбардировщики группировались для взаимной защиты, единственным выходом, казалось, было полное уничтожение Люфтваффе. Пока его не выманили и не уничтожили, дневное наступление не могло даже начаться, поскольку, независимо от убеждений Митчелла и экспериментов в Калифорнии, самообороняющемуся бомбардировщику требовалось полное превосходство в воздухе, чтобы быть эффективным.

Схема радиолокационного перехвата. Цепь станций покрывала оккупированную Европу и Германию. Сначала они обнаруживали бомбардировщик и направляли его на кружащий ночной истребитель. Как только истребитель оказывался в зоне действия своих радаров, он атаковал. Типичный налёт на Нюрнберг позволял перехватить поток бомбардировщиков на подходе к цели и при возвращении домой.

Очевидным способом достижения такого превосходства было уничтожение Люфтваффе и его вспомогательных служб на земле путём атак на аэродромы, нефтяные объекты и авиазаводы, но потери при этом неизбежно были бы велики. Американцы же предпочли уничтожать вражеские самолёты по одному в небе над Европой, совершая налёты практически на всё, что немцы были вынуждены защищать. Но, как показали недавние данные о потерях, бомбардировщики не могли справиться с этим в одиночку, и потребовалась разработка специальных дальних истребителей сопровождения. Использование эскортных самолётов никогда не было прямо исключено из американского наступления, но в первые месяцы единственные доступные машины – P-38 Lightning, P-47 Thunderbolt, P-51 Mustang с двигателями Allison и предоставленные Королевскими ВВС Spitfire – не обладали достаточной дальностью полёта для сопровождения бомбардировщиков далеко за пределами оккупированной Франции. Лишь в конце 1943 года, когда на Mustang были установлены двигатели Rolls-Royce, появились истребители, способные сопровождать бомбардировщики практически в любой точке Европы, вступать в бой с противником и уничтожать его в небе. Тогда, и только тогда, американцы начали обретать столь необходимое им превосходство в воздухе.