СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4 - 4

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3912

Содержание материала

Применение этих методов достигло кульминации в разрушительном налёте на Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, в котором, по оценкам, погибло почти четверть миллиона человек. Что касается разрушительной силы, тактика наступления была безупречной, но, опять же, стратегия завершения войны посредством таких налётов не сработала. Японский народ не поддался панике, и их промышленность, хотя и серьёзно пострадала, не прекратила производство. Другими словами, уроки этого наступления, по-видимому, те же, что и уроки наступления на Германию: организация стратегической бомбардировочной кампании требует много времени, затрат и чревата проблемами; бомбардировщикам не всегда удается пробиться к точным целям днем, что требует перехода к ночным бомбардировкам по площадям, чтобы компенсировать потери и отсутствие результатов, и даже в этом случае не обязательно наступает паника среди гражданского населения и разрушение военной промышленности противника.

Но это был не конец истории наступления на Японию, поскольку 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки соответственно. Результаты этих атак были немедленно восприняты как полное подтверждение теорий Дуэ и Митчелла, поскольку благодаря сбросу атомных бомб была достигнута капитуляция Японии и предотвращено чрезвычайно дорогостоящее вторжение с моря в Японию. Аргументы в пользу сохранения военно-воздушных сил на стратегическом уровне получили столь необходимую поддержку и, в случае Америки, привели к формированию независимого Стратегического авиационного командования, ответственного исключительно за доставку атомного оружия. Более того, некоторые американские теоретики даже зашли так далеко, что предположили, что при наличии такого оружия нет необходимости в крупных обычных сухопутных и морских силах: интересный возврат к одному из наиболее спорных аргументов Дуэ и Митчелла.

B-17 ВВС США в сопровождении «Мустангов» строятся над Англией перед дневным налётом на Германию.

К сожалению для американцев, в 1949 году русские разработали собственные атомные бомбы, и, осознав, что стратегическое наступление с применением такого оружия приведёт к ответному удару и неприемлемому ущербу для обеих сторон, атомная война перешла в сферу сдерживания, поскольку ни одна из сверхдержав не была готова атаковать другую, за исключением случаев провокаций, которые ещё не встречались. Тем не менее, в результате атак на Хиросиму и Нагасаки стало широко признано, что стратегические бомбардировки могут привести к победе в войне, без какого-либо различия между обычным и атомным оружием. Несмотря на вопиющие уроки Второй мировой войны, вновь прозвучали доводы в пользу того, что решающим фактором является воздух, и широко распространилось мнение, что стратегические бомбардировки, независимо от применяемого оружия, могут решить исход будущей войны, не слишком полагаясь на военные или военно-морские кампании. Результаты этого интересного игнорирования уроков прошлого наглядно продемонстрированы на примере Вьетнама, особенно на примере американских нападений на Северный Вьетнам в период с февраля 1965 по февраль 1973 года.

Беспристрастную и точную информацию об этих столкновениях найти сложно, поскольку мы находились довольно близко к месту событий, но очевидно, что, когда они начались в 1965 году, преследовались три основные цели. Во-первых, воспрепятствовать проникновению северо-вьетнамских войск на юг, нанося удары по линиям снабжения, мостам и тыловым районам к северу от демилитаризованной зоны вдоль 17-й параллели: кампания носила скорее тактический, чем стратегический характер. Во-вторых, предполагалось, что любые налёты на противника будут способствовать повышению морального духа южновьетнамцев, а позднее это также рассматривалось как способ укрепить боевой дух американских сухопутных войск, но и это вряд ли можно назвать стратегическим. В-третьих, и это ещё важнее, утверждалось, что стратегия точечных ударов по ключевым отраслям промышленности – нефтяной, смазочной, гидроэлектростанциям, угольной, металлургической – вынудит ханойское правительство запросить мира или, по крайней мере, прекратить поддержку Вьетконга на юге. Более того, эта стратегия должна была включать элемент «карательного торга», в рамках которого американцы в своих операциях, метко названных «Раскаты грома», начинали с атак на сельскую промышленность, чтобы продемонстрировать возможности своей авиации. Предполагалось, что это заставит северовьетнамцев остановиться и переосмыслить свою позицию. Если это не сработает, следующая серия атак приблизится к городам Ханой и Хайфон, прежде чем очередная пауза даст противнику ещё один шанс осознать свою ошибку. Акцент всегда делался на точном уничтожении ключевых промышленных объектов, но фактически американцы держали города Северного Вьетнама в заложниках, завися от решения Ханоя о продолжении конфликта.

Возможно, это была довольно тщетная надежда, как мог бы заметить любой ветеран бомбардировок Второй мировой войны, и не была доведена до логического завершения. Американские политики в Вашингтоне, похоже, не задумывались о том, что произойдёт, когда стратегические бомбардировщики и их эскорт достигнут Ханоя и Хайфона, и в этом случае результаты были предсказуемы. К 1973 году американцы сбросили на Северный Вьетнам в десять раз больше бомб, чем за всю Вторую мировую войну на Германию и Японию вместе взятые, и фактически атаковали цели в городских центрах, но всё это безрезультатно. Америка оказалась под сильным давлением как со стороны других мировых держав, так и со стороны общественного мнения внутри страны, требуя полностью прекратить наступление. Истребители-бомбардировщики сбивались ракетами класса «земля-воздух» и огнём с земли, а выжившие экипажи стали полезными заложниками противника на последующих мирных переговорах; северовьетнамцы не поддались панике и, поскольку у них не было настоящей военной промышленности, снабжаемой в основном из других коммунистических стран, практически не ощутили последствий на передовой. Более того, порой точность наступления оставляла желать лучшего (как это испытали на себе в 1970 году обитатели посольства Алжира в Ханое, расположенного более чем в миле от ближайшего промышленного объекта), и северовьетнамцы не были отправлены бомбами ни к столу переговоров, ни «назад в каменный век». В очередной раз урок, который должен был стать очевидным к настоящему моменту, пришлось усвоить на горьком опыте: стратегические бомбардировки с применением обычного оружия не приносят победы в войнах.

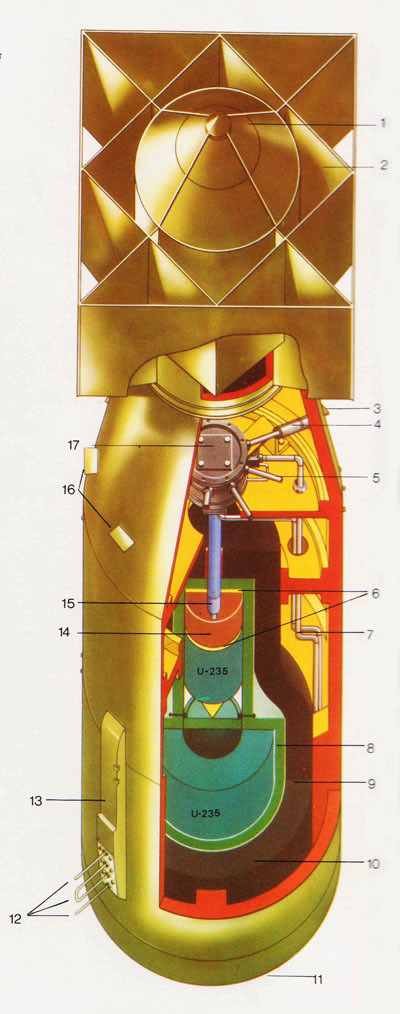

Разрез бомбы U-235 «Малыш». U-235

1. Хвостовой конус 2. Стабилизаторы хвостового оперения 3. Дефлекторы воздушного потока 4. Воздухозаборная труба 5. Датчики давления 6. Упаковка 7. Электропроводка и схемы взрывателей 8. Отражатель нейтронов 9. Литой корпус бомбы 10. Свинцовый защитный контейнер 11. Взрыватели 12. Датчики телеметрического контроля 13. Аккумуляторные батареи 14. Обычный заряд взрывчатого вещества 15. Детонирующая головка 16. Дефлекторы воздушного потока 17. Воздушный детонатор

«Малыш» – атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. По сегодняшним меркам, «Малыш» и «Толстяк» так же важны, как и верёвочный флайер, поскольку они знаменуют начало атомного века.

По сути, это основной вывод, хотя и не означает, что теория стратегических бомбардировок полностью умерла: отнюдь нет. И Америка, и Советский Союз – едва ли не единственные страны, которые всё ещё могут позволить себе стратегическое вооружение в больших масштабах, – в настоящее время занимаются разработкой и производством оружия, предназначенного специально для подрыва моральной и физической способности противника вести эффективную войну посредством воздушного нападения. Конечно, большинство этого оружия является ядерным и, как таковое, благодаря своей разрушительной мощи, действительно может служить подтверждением теорий Дуэ и Митчелла, но интересно отметить, что применение обычных боеприпасов, доставляемых пилотируемыми бомбардировщиками, не игнорируется. Советский Союз выпускал в довольно больших количествах бомбардировщики «Бэкфайр», способные нести как ядерное, так и обычное оружие, и хотя его создатели заявляют, что его дальность полета позволяет наносить только тактические удары в пределах европейского театра военных действий, он может быть оснащён системами дозаправки, которые позволят ему достичь восточного побережья Америки. Тем временем американцы, несмотря на недавний отказ от бомбардировщика B-1, содержат значительный парк модернизированных B-52S, в первую очередь в качестве платформ доставки революционных крылатых ракет воздушного базирования (ALCM).

Эти КРВБ с их сложными системами наведения, позволяющими им «читать» рельеф местности, способны приближаться к выбранным целям на высоте менее 100 футов (30 м), ниже уровня радаров и зенитной обороны, и обеспечивают точность попадания до девяти метров (9 м) на расстоянии 2000 миль (3200 км). Они, несомненно, являются оружием будущего и, можно сказать, полностью меняют характер стратегических бомбардировок. Они представляют собой новейшее достижение технологической революции, начавшейся во время войны во Вьетнаме, когда американцы разработали «умные» бомбы, наводимые на конкретные цели с помощью телекамер или лазерных лучей: разработка, которая, казалось, наконец-то решила извечную проблему точности бомбометания, повысив эффективность бомбардировок выбранных промышленных объектов. Конечно, полевые испытания такого оружия на нефтяных объектах близ Ханоя в 1972 году дали впечатляющие результаты, но они дороги и могут быть уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, в любой будущей войне, особенно между сверхдержавами, они, вероятно, будут применяться только против тактических целей. Если война достигнет стратегического уровня, ядерные боеголовки смогут гораздо эффективнее справляться с разрушением, и в случае их применения стратегические бомбардировки могут оказаться настолько разрушительными, что споры об их эффективности будут бессмысленны. Короче говоря, стратегические бомбардировки могут быть эффективны только в том случае, если разрушения настолько масштабны, что результаты наступают практически мгновенно.