СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4 - 12

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3921

Содержание материала

Тот же общий вывод применим и к воздушным десантам, поскольку, несмотря на их короткую историю, их влияние на тактику ведения войны было значительным. Причины вполне очевидны.

Если вы наступаете и способны провести мощный удар в тылу противника, это, безусловно, окажет дестабилизирующее и даже деморализующее воздействие. Какой бы ни была цель такого удара, противник будет вынужден действовать в двух направлениях: отводить подразделения с передовой или вводить значительные резервы для борьбы с новой обстановкой, что неизбежно ослабит его способность противостоять главному фронтальному удару. Если же, кроме того, вы направили десант на конкретные тактические опорные пункты или позиции, то главному удару будет способствовать уничтожение крепостей, аэродромов или районов сосредоточения, а также захват и удержание мостов и дорог. Даже в обороне есть свои преимущества. Высадка десанта за наступающими колоннами противника может нарушить линии снабжения и коммуникации противника, одновременно ослабляя его силы, поскольку подразделения будут вынуждены отступать для отражения неожиданной атаки. В таких случаях, конечно, мало шансов на то, что воздушно-десантные войска получат смену, поскольку основные силы, вероятно, будут отступать от них, но эта идея применялась на практике достаточно часто, особенно французами в Индокитае (1946-54), поэтому заслуживает некоторого рассмотрения.

Воздушно-десантные операции как таковые были осуществлены лишь в 1940 году, но за годы до этого был проведён ряд экспериментов, подготовивших почву для их проведения. Ещё в 1918 году теоретик Билли Митчелл, до крайности убеждённый в том, что авиация может принести победу, предложил обучить 1-ю американскую пехотную дивизию искусству парашютного десантирования, а затем высадить их с переоборудованных самолётов Handley-Page 1500 в тылу противника для захвата города Мец. Война закончилась прежде, чем он смог убедить высшее командование в целесообразности своего плана, и только в 1927 году была предпринята попытка парашютного десантирования. В том году восемь итальянских солдат совершили прыжок с парашютом в полном боевом снаряжении, и это можно считать первым успешным десантированием людей в чисто военных целях. Однако итальянцы не стали развивать свои эксперименты, оставив крупномасштабное развитие этой идеи России и Германии до конца межвоенного периода. Первоначально, в конце 1920-х и начале 1930-х годов, эти две страны следовали в целом схожим линиям, главным образом потому, что немецкие солдаты и летчики, ограниченные условиями Версальского договора весьма пассивной военной ролью, проводили тайную подготовку в России.

Эксперименты, по-видимому, были сосредоточены на парашютном спорте, поскольку к середине 1930-х годов обе страны располагали значительным количеством авиационного вооружения. Немцам пришлось ждать вторжения в Австрию в 1938 году, прежде чем продемонстрировать свои возможности в массовом порядке, но русские впечатляли иностранных наблюдателей парашютными демонстрациями ещё на военных манёврах 1936 года, когда в ходе учебного сражения под Москвой с неба спустились в общей сложности 5200 полностью вооружённых человек. Тем временем немцы добавили ещё один аспект к воздушно-десантным операциям, экспериментируя с планерами, которые изначально были секретным методом обучения пилотов основным элементам полётов. К середине 1930-х годов это было признано важным средством переброски войск и техники в тыл противника.

Имея такое оборудование и опыт, неудивительно, что немцы с самого начала Второй мировой войны уделяли большое внимание своему воздушно-десантному потенциалу. Их первая – и, по мнению многих, самая успешная – операция состоялась в мае 1940 года во время вторжения во Францию и страны Бенилюкса. Планируя кампанию в целом, немцы изначально планировали повторение событий 1914 года – мощный правый хук через страны Бенилюкса с целью нанести удар по Парижу, – но после того, как копия письменного приказа случайно попала в руки союзников, практикам блицкрига во главе с фон Манштейном удалось убедить Гитлера разрешить танковый удар через относительно незащищённый Арденнский регион. Это предполагало, что союзники войдут в Бельгию для защиты этого района, оставляя открытым путь к побережью Ла-Манша, и поэтому ещё предстояло нанести удар по странам Бенилюкса, чтобы заставить их взять на себя такое обязательство и выступить в качестве северной части масштабной операции «Щелкунчик».

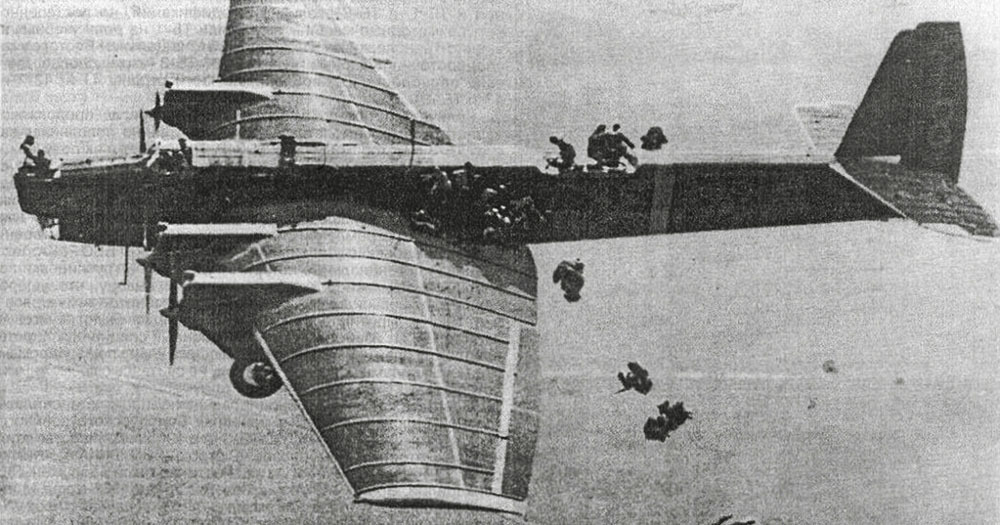

Немецкий «Мессершмитт Гигант» (Gigant), самый большой оперативно-транспортный самолёт войны. «Gigant» был медлительным и неповоротливым и был эффективен только до тех пор, пока немцы сохраняли превосходство в воздухе.

Группа армий «Б» фельдмаршала фон Бока была выделена для этой северной атаки, при этом бельгийская крепость Эбен-Эмаль, прикрывавшая подходы к реке Маас и Альберт-каналу к югу от Маастрихта, была главной целью. Спроектированная так, чтобы выдерживать все наиболее вероятные атаки с применением обычных видов вооружения, крепость представляла собой потенциально опасное препятствие не только для продвижения фон Бока, но и для наступления в Арденнах, которое требовало защиты с фланга. Фронтальная атака обошлась бы чрезвычайно дорого и, безусловно, провалилась бы, но вновь обретённая гибкость и внезапность воздушного десанта, казалось, предлагали решение. Итак, ещё до рассвета 10 мая 1940 года группа специально обученных сапёров, высадившихся на планерах, высадилась на вершине крепости и начала систематическое разрушение оконных рам и башен. В то же время другие небольшие отряды планёров захватили мосты через Альберт-канал и один через реку в Маастрихте. 11 мая бельгийский гарнизон Эбен-Эмаэля численностью более 1000 человек сдался. Воздушно-десантные войска были сменены наземными частями в течение 24 часов, прежде чем союзники успели отреагировать, и войска фон Бока, практически не встречая сопротивления, двинулись вперёд. Потенциал воздушно-десантных операций был полностью реализован.

Не все воздушные десанты были столь успешными, поскольку практические проблемы огромны. Во-первых, нереалистично ожидать крупных побед от воздушно-десантных войск – одних только их недостаточно, чтобы решить исход кампании. Из-за своей зависимости от авиации они не имеют тяжелого вооружения, не имеют ни бронетехники, ни тяжёлой артиллерии, а ограничения по снабжению означают, что они могут продержаться чуть более сорока восьми часов. Добавьте к этим факторам проблемы погоды, рельефа местности, связи и выбора целей, и станет очевидно, что планирование и проведение воздушно-десантных операций – дело деликатное, становящееся всё более деликатным по мере увеличения численности десанта. Как страны Оси, так и союзники убедились в этом на собственном горьком опыте во время Второй мировой войны.

В случае немецкого нападения на Крит в мае 1941 года оно было слишком амбициозным, чтобы увенчаться полным успехом. Воздушно-десантные войска должны были захватить практически весь остров самостоятельно, а затем использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления на Кипр и даже Александрию. Генерал Штудент, командующий немецкими воздушно-десантными силами, имел в своем распоряжении почти 23 000 человек – большую часть германского воздушно-десантного потенциала – но не хватало транспортных самолетов JU-52 для их перевозки. Часть можно было вывезти планерами, а небольшое количество – морем, но для сосредоточения сил требовалось захватить хотя бы один из трех аэродромов на острове – Малеме, Ретимно и Хераклион, чтобы обеспечить возможность высадки людей с помощью обычных самолетов. Даже в этом случае первоначальную десантную группу в 10 000 парашютистов пришлось разделить на три волны, поскольку JU-52S в Греции могли одновременно поднять лишь треть сил. Результатом стало опасное распыление усилий с весьма дорогостоящими атаками на каждый аэродром в разное время. Только деморализованное состояние вражеского гарнизона в конечном итоге привело к успеху немцев. После десяти дней боев (20-30 мая 1941 года) британцы отступили на юг острова и были эвакуированы в Северную Африку, но потери воздушно-десантных войск оказались колоссальными.

Советские десантники прыгают с транспортного самолёта «Антонов». Советские войска стали пионерами парашютной тактики в 1930-х годах, но не смогли эффективно применить её во время Второй мировой войны.

Каждый четвёртый немецкий парашютист погиб, целые батальоны были уничтожены; самолёты Ju-52S были сбиты в пугающем количестве, и от любых мыслей о дальнейших наступлениях в этом районе пришлось отказаться.

Это была пиррова* победа, прозвучавшая похоронным звоном по немецким воздушно-десантным войскам, которым было поручено слишком многое.

*Пиррова победа (Pyrrhic victory) - это победа, которая одержана такой дорогой ценой, что фактически приравнивается к поражению. Термин происходит от имени царя Пирра, который одержал победу над римлянами в битве при Аускуле, но с огромными потерями для своей армии. Хотя формально он выиграл, его армия была сильно ослаблена, что в конечном итоге привело к негативным последствиям для его кампании...

Почти то же самое произошло с 1-й британской воздушно-десантной дивизией в Арнеме в сентябре 1944 года. Их нападение на голландский город было частью тщательно продуманного плана воздушно-десантных операций под кодовым названием «Операция «Маркет Гарден»», в рамках которого предполагалось захватить и удерживать ряд жизненно важных мостов в Эйндховене, Вегеле, Граве, Неймегене и Арнеме, в то время как 2-я британская и 1-я американская армии наступали рапирным ударом на север Голландии, а оттуда – в промышленный центр Германии. На бумаге план был амбициозным, но потенциальные выгоды были огромны, поскольку без мостов водные пути Голландии могли задержать наступление на несколько недель. В конечном счёте, основная часть операции увенчалась успехом: британская гвардейская бронетанковая дивизия прорвалась по земле, чтобы соединиться с 101-й и 82-й воздушно-десантными дивизиями США в Эйндховене и Неймегене соответственно, но войска в Арнеме были слишком далеко.

Кроме того, 1-я воздушно-десантная дивизия была высажена слишком далеко от цели, и, хотя небольшая группа захватила и удерживала мост в течение короткого времени, несмотря на огромное численное превосходство противника, остальная часть сил оказалась втянута в ожесточённые бои, которые сделали любые попытки прорыва к деблокирующим силам невозможными для координации. Это также осложнило процесс снабжения, поскольку не было единого района высадки, который мог бы обслуживать всю дивизию, и даже после прибытия в качестве подкрепления польской парашютной бригады проблемы оставались. Их не смягчило ни неожиданно яростное сопротивление немцев (9-я и 10-я танковые дивизии СС, к сожалению, выбрали район Арнема для перегруппировки после боев в «Д» и поэтому были готовы противостоять эффекту внезапности), ни общее отсутствие надёжной связи из-за неисправного радиооборудования. После девяти дней ожесточённых боёв 1-й воздушно-десантной дивизии было приказано отступать. Из примерно 9000 человек, высаженных с 17 сентября, 25-го числа добрались только около 2400: в очередной раз воздушно-десантным частям было поручено слишком многое.

Вертолёты во Вьетнаме.У американцев было огромное количество вертолётов, которые использовались для связи, наземных атак, перевозки войск и эвакуации раненых.