СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4 - 7

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3916

Содержание материала

Когда линкор «Бисмарк» в 1941 году скрылся в Северной Атлантике, именно британские разведчики выследили его до малоизвестного норвежского фьорда и предприняли первые шаги к его последующему преследованию и уничтожению. Аналогичным образом, когда год спустя «Тирпиц» попытался преследовать свой систершип, воздушная разведка оказалась настолько эффективной, что за ним велось столь пристальное наблюдение, что он не смог выйти из Норвегии без того, чтобы подразделения Королевского флота не продемонстрировали немедленное и нездоровое знание его точного местонахождения. Аналогичный успех был достигнут в обнаружении баз подводных лодок и управлении бомбардировками по ним, так что в целом вклад воздушной разведки/наблюдения в этом сражении свидетельствует о существенном восстановлении былого превосходства. Специально адаптированные «Спитфайры», лишенные лишнего веса, и сверхлегкие «Москито», построенные почти полностью из фанеры, продемонстрировали, что, летая быстро и высоко, можно успешно решить проблемы Первой мировой войны, связанные с огнем с земли и перехватом в воздухе.

Более 26 лет самолет компании English Electric Canberra B(l)8 представлял собой версию самолета для ночного обнаружения и обнаружения нарушителей, которая претерпела ряд модификаций и модификаций, кульминацией которых стали несколько единичных экземпляров для исследований в области радиоэлектронного противодействия. Представленный в июле 1954 года, B(l)8 с размахом крыла 63 фута 11,5 дюйма (19,8 м), имел длину 65 футов 6 дюймов (19,8 м) и был оснащен турбореактивными двигателями Avon 109 тягой 3400 кг (7500 фунтов) каждый. Пилот сидел в кабине, смещенной влево под фонарем, обеспечивающим улучшенный обзор. Доступ осуществлялся через люк с правой стороны носовой части. Штурман/бомбардировщик/радист сидел в носовой части. В бомбоотсеке и на крыльевых держателях предусматривалось размещение 2700 кг бомб. Максимальная скорость составляла около 580 миль в час. Он был разработан для 2-й тактической воздушной армии для доставки ядерного оружия и имел бомбовый прицел для бомбометания на малых высотах.

Рассматривая ситуацию с 1945 года, невозможно сделать вывод о каком-либо ином, кроме колоссального расширения в этой области. Это отчасти является результатом холодной войны и противостояния сверхдержав, характерного для ядерного века, поскольку в подобных условиях осторожной, но ненасильственной враждебности информация о потенциальном противнике, его расположении и возможных намерениях, безусловно, крайне важна. Однако это не отменяет того факта, что колоссальный технологический скачок, произошедший после Второй мировой войны, значительно повысил эффективность всей области разведки/наблюдения. В качестве крайнего примера можно привести существование специальных спутников-шпионов, способных с помощью инфракрасной съемки делать детальные снимки Земли из-за пределов атмосферы, что, очевидно, позволяет контролировать не только поле боя, но и самые труднодоступные районы вражеской территории.

Один из разведывательных снимков Кубы, спровоцировавших Карибский кризис в октябре 1962 года. Эта фотография использовалась в качестве доказательства во время заседания Совбеза ООН 24 октября 1962 года.

Это особенно полезно в контексте политики взаимной разрядки и ограничения вооружений сверхдержав, поскольку при отсутствии информации, свободно предоставляемой любой из сторон, такие объекты, как ракетные объекты, комплексы ПРО (противоракетной обороны) и убежища подводных лодок, могут быть проверены с помощью воздушной разведки.

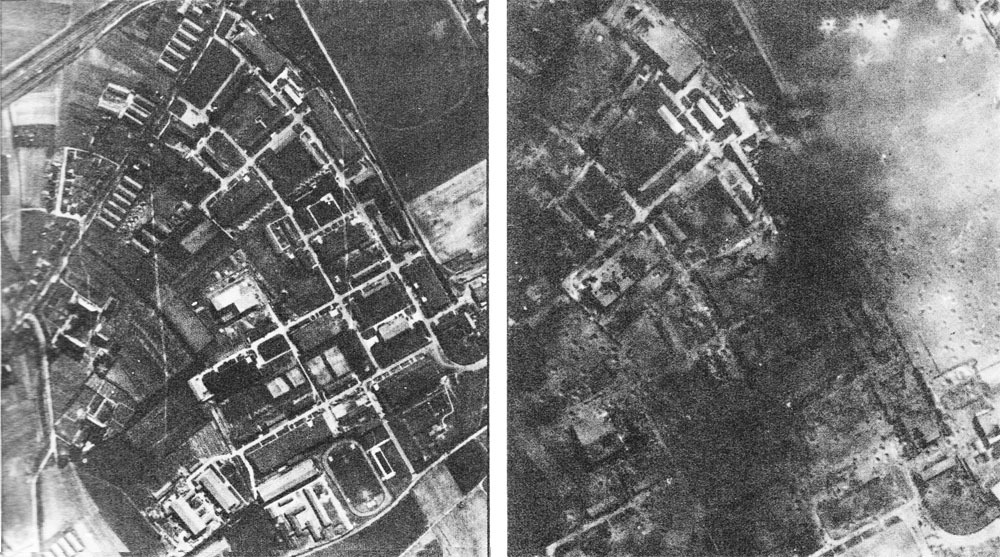

Промышленная цель до и после атаки ВВС США во Второй мировой войне.

Спутники также менее опасны, чем самолёты, поскольку, как показал кризис с U-2 в 1960 году (когда американский лётчик Гэри Пауэрс был сбит над Россией), в мирное время может быть очень неловко быть застигнутым за ведением воздушной разведки. Кроме того, спутники позволяют двум сверхдержавам внимательно следить за потенциальными или реальными очагами напряженности по всему миру и информировать любого из своих союзников, которые могут быть в них вовлечены, об истинной ситуации. Это было наглядно продемонстрировано во время арабо-израильской войны 1973 года, поскольку именно спутниковые снимки, предоставленные русскими, показали президенту Египта Садату истинные масштабы израильских успехов на западном берегу Суэцкого канала непосредственно перед соглашением о прекращении огня 22 октября. Садат никак не мог получить такую информацию в условиях запутанной ситуации на местах, но она была ему отчаянно нужна для принятия решения о целесообразности прекращения огня.

ДПЛА (дистанционно пилотируемый аппарат) — беспилотный разведывательный беспилотник, который трудно обнаружить с помощью радаров и который относительно недолговечен.

Но спутники-шпионы – это крайний случай, и в случае крупной войны между сверхдержавами они, вероятно, будут практически мгновенно уничтожены: сообщается, что у обеих сторон есть планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают даже отправку астронавтов в космос для кражи вражеского оборудования! В этом случае авиация наверняка вернётся к разведывательно-наблюдательной функции, и ни одна из сверхдержав не пренебрегала разработкой разведывательных аппаратов, как и прежде, концентрируясь на скорости и высоте. Последний американский самолёт – метко названный «Чёрный дрозд» – теперь удерживает трансатлантический рекорд скорости, а советский Ту-20 «Медведь» постоянно висит у берегов Великобритании и Западной Европы, исследуя системы ПВО и отслеживая длины волн радаров для постановки помех или радиоэлектронного подавления в случае войны. Кроме того, обе стороны разработали многоцелевые самолёты, которые, как ожидается, будут проводить разведывательные полёты над районом боевых действий.

Однако, прежде чем оставить эту роль, стоит рассмотреть последние разработки в сфере разведки. Во время войны во Вьетнаме перед американцами стояла задача постоянного контроля за возможными путями проникновения и снабжения на юге, особенно в районе демилитаризованной зоны и на границах с Лаосом и Камбоджей. Сначала они использовали традиционные средства – разведывательные самолёты, оснащённые такими технологическими новинками, как инфракрасные камеры, электронные приборы слежения и даже «детекторы людей» (небольшие дротики, сбрасываемые в джунгли и способные предупреждать пилота о перемещении человека, реагируя на тепло и запах тела). Позже была выдвинута идея дистанционно пилотируемых аппаратов (ДПЛА). Эти аппараты были оснащены всем оборудованием, используемым обычными разведывательными самолётами, но передавали информацию по телевидению и радару на защищённый наземный пункт управления, были одноразовыми, относительно дешёвыми и, конечно же, беспилотными. Эти соображения вскоре привели к их применению в тактических ударных и даже бомбардировочных целях. Однако что касается разведывательного наблюдения, то сейчас они используются на передовой (согласно газетным сообщениям от июля 1977 года, несколько из них были сбиты ливийцами во время пограничной войны с Египтом), и совершенно очевидно, что это оборудование будущего.