СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2 - 10

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4134

Содержание материала

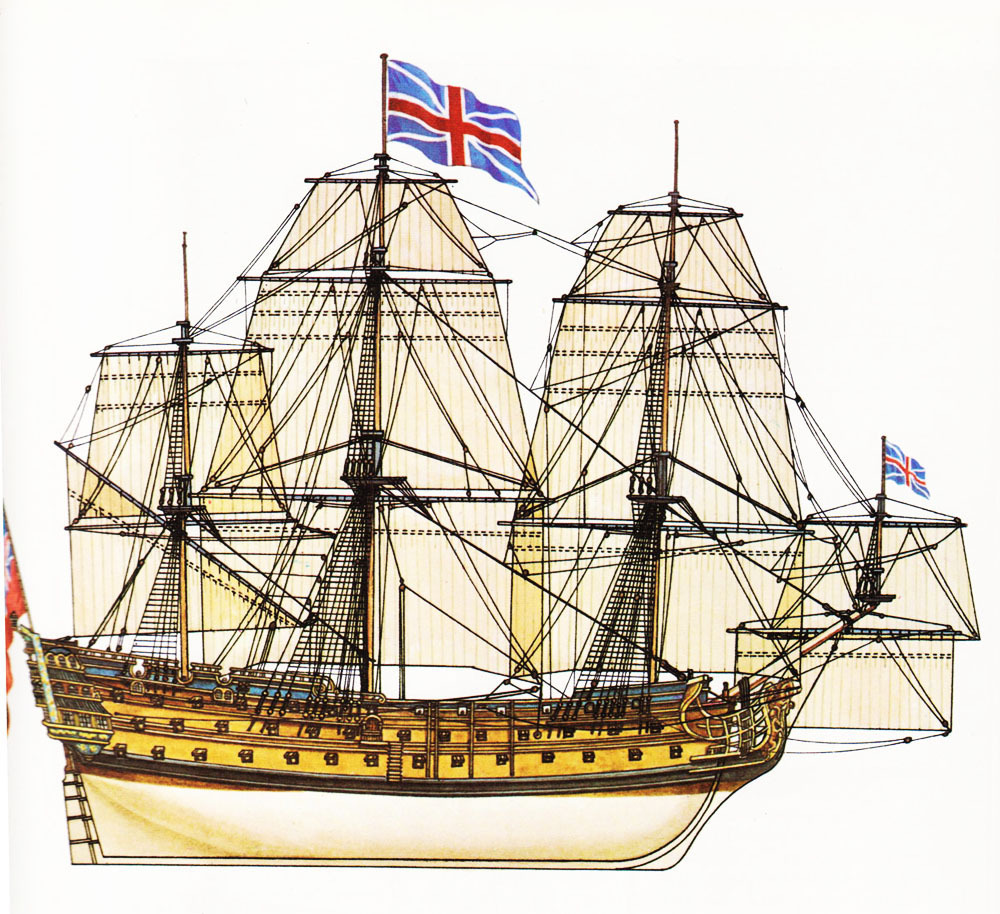

План парусного вооружения и вид линейного линкора XVIII века. Такие корабли могли годами оставаться в море при наличии продовольствия и боеприпасов.

В значительной степени, но ни в коем случае не полностью, созданная в эпоху парусного флота, Британская империя была приобретена морской мощью. Почти каждая сужающаяся точка находилась под контролем Великобритании, фактически каждая точка, где коммуникации прокладывались через узкий морской проход, находилась под контролем британцев; каждая точка, где узость морского прохода обозначала поле битвы для великих держав, контролировалась Королевским флотом. Ветер и течения определяли расположение этих позиций во времена парусных судов, угольных бункеров в век пара. К 1914 году, благодаря усилиям прошлых войн, Гибралтар, Мальта, Порт-Саид, Суэц, Аден, Персидский залив, Коломбо, Сингапур, Гонконг, Момбаса, Кейптаун, Фритаун, Фолклендские острова, Вест-Индия, Новая Зеландия — все они находились под британским флагом. С этих позиций и из своих портов Британия контролировала большую часть мировой торговли; с этих позиций она могла немедленно оказать давление на любую другую страну; в этих местах можно было бы собрать средства защиты торговых судов — систему конвоев торговых судов, следующих вместе под вооруженным эскортом, предоставляемым Королевским флотом.

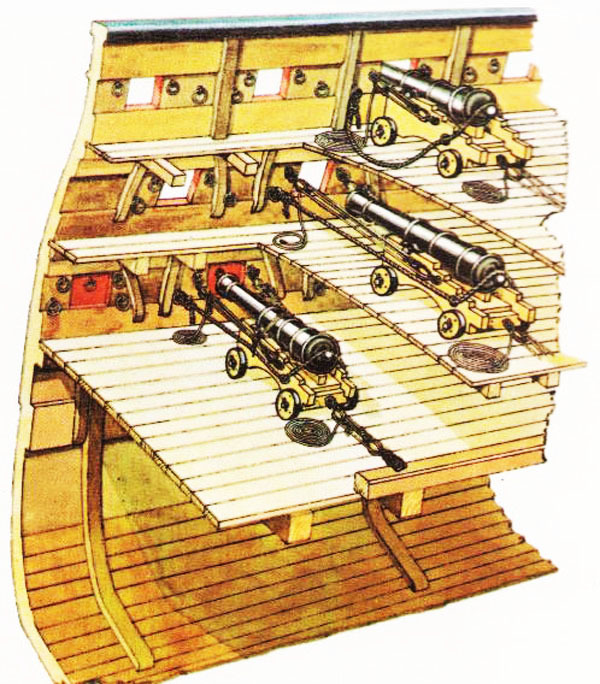

Разрез орудийных палуб трёхпалубного корабля с выдвинутыми пушками, полностью откатёнными и закреплёнными.

Таким образом, функции морской державы в её исторической эволюции по сути были двоякими: защита от вторжения и защита торговли. До появления железных дорог и автомобильного транспорта эти функции имели огромное значение, даже большее, чем сегодня. Однако обратная сторона этих функций также имела огромное значение: господство на морях позволяло владельцу выбирать время и место для вторжения, экспедиции или рейда, что было частью его намерения подчинить противника своей воле; господство на морях также позволяло захватить торговлю противника; отсутствие господства на морях (в последнем случае) побуждало страну отправлять налётчиков для поиска одиноких вражеских торговых судов с целью доставки грузов в порты страны.

Оставались ещё две функции морской мощи, применимые как в мирное, так и в военное время. Во-первых, наличие флота в целости и сохранности было мощным инструментом дипломатии, козырем за столом переговоров, средством получения уступок и достижения соглашений, которые были бы невозможны без флота. Во время войны такой флот также мог сковать ресурсы противника, срочно необходимые для таких операций, как колониальная экспедиция или защита от торговых налётов. Во-вторых, боевые корабли могли «демонстрировать флаг» как инструмент дипломатии, символ власти, намерений и возможностей: в XIX веке эта роль была практически синонимом Королевского флота.

Корабли, выполнявшие эти функции, как отмечалось ранее, были однотипными – деревянными парусными судами с бортовыми пушками. Эти корабли делились на два основных типа: линейные корабли и фрегаты; основное различие заключалось в количестве орудийных палуб. Линейный корабль, по определению, был кораблём, способным занять место в боевой линии против самых тяжёлых вражеских кораблей; такие корабли несли более трёх орудийных палуб. Фрегаты, гораздо более манёвренные, но не обязательно быстроходные, обычно несли одну орудийную палубу и использовались в качестве разведчиков, курьеров и защитников торговли. Выполнение своих функций обоими затруднялось проблемами со связью: дым от выстрелов, такелаж и слабый ветер затрудняли визуальную сигнализацию, и адмиралы испытывали множество трудностей с управлением флотом после начала боя.

Первое сражение при Уэссане (1778) на картине Теодора Гюдена. Адмирал Кеппель позже предстал перед военным трибуналом за то, что позволил французскому флоту скрыться, но был оправдан.

Кроме того, было трудно воспользоваться внезапными возможностями, возникавшими в ходе конфликта. В целом это имело эффект подавления инициативы, поскольку самым простым решением было принять строй линии фронта в бою, когда корабли сражались с равными по численности кораблями в линии противника.

Подобные теории были впервые изложены в Англии в 1653 году в виде «Боевых инструкций» и позднее, в 1673 году, получили дальнейшее развитие. С некоторыми изменениями, они стали священным писанием для Королевского флота в XVII и XVIII веках. Адмиралы могли отступать от линии боевого порядка только на свой страх и риск, и не поощрялось прорывать линию противника, чтобы спровоцировать рукопашную схватку или обеспечить себе сокрушительное преимущество над частью вражеского флота. Только в случае бегства противника святость линии боя могла быть нарушена в генеральной погоне. Слепое следование этим идеям часто приводило к нерешительным сражениям, и профессор Льюис в «Истории британского флота» указал, что между 1692 и 1782 годами пятнадцать ортодоксальных «линейных» сражений не привели ни к одному потопленному или захваченному вражескому кораблю, в то время как шесть «погонь» завершились сокрушительными победами британцев.

Тактическая бесплодность линейной тактики, при которой исход сражения решался географическим положением и стратегическим развертыванием, а не инициативой, действительно привела к усовершенствованию методов сигнализации, предложенных Хау и Кампенфельтом, но в конечном итоге вся эта концепция была подвергнута теоретическому сомнению такими авторами, как де Морог, Клерк и де Гренье, а на практике – такими адмиралами, как Нельсон. Однако остаётся фактом, что независимо от того, как часто линейная тактика демонстрировала свою бесполезность на войне, в мирное время она неизменно возвращалась к использованию. Это, безусловно, имело место после Наполеоновских войн, но в то время произошло одно очень важное событие, которое практически гарантировало перемены: промышленная революция в её применении к морской войне.

За пятьдесят лет после Трафальгарской битвы единообразие конструкции кораблей, тщательно выработанное за предыдущие двести лет, распалось под воздействием стремительно развивающейся техники, в которой не было ни ориентиров, ни источников накопленных знаний, на которые можно было бы опереться. Корабли претерпели глубокие изменения. Независимое движение было восстановлено с введением сначала гребного, а затем и винтового движителя; орудия стали тяжелее, стали нарезными и стреляли снарядами. Новые снаряды требовали защиты, отличной от деревянной, что привело к тому, что сначала корабли полностью или частично обшивались железом, а затем и полностью строились из железа. Бортовые залпы были упразднены, как и паруса и мачты. Орудия начали устанавливать на вращающихся платформах, что позволяло наводить их по широким секторам обстрела, и их окружали башнями для защиты экипажей. К 1870 году корабли разных флотов значительно различались по конструкции, возможностям и мореходным качествам.

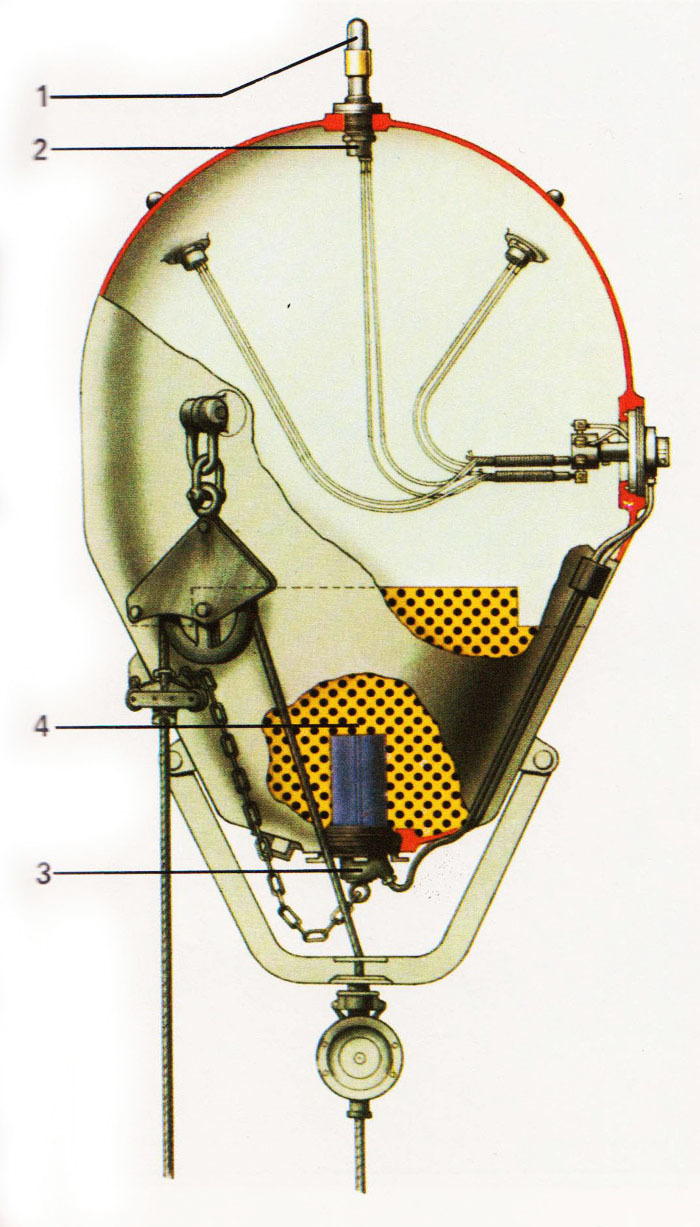

Более того, не только корабли менялись под влиянием развития артиллерии, но и, под влиянием металлургических и химических разработок, появлялись новые виды оружия, потенциальные конкуренты пушкам. Это оружие предназначалось для поражения вражеского корабля в наиболее уязвимую точку под ватерлинией. Поиски такого оружия (помимо тарана) ведутся уже более трёх столетий, но лишь в XIX веке технологии позволили его разработать. Первым новым оружием стала мина (первоначально называвшаяся торпедой), и её изобретение обычно приписывают Сэмюэлю Кольту, хотя работы над таким оружием велись в разных местах одновременно. Кольт изобрел мину – взрывной заряд в металлической оболочке, – которая могла взрываться электрическим током, подаваемым с наблюдательного пункта на суше. Впоследствии были разработаны контактные мины, взрывающиеся при столкновении с кораблём. Ранние мины, по сути, были примитивными, но со временем появилась возможность использовать более эффективные взрывчатые вещества, более эффективные способы инициирования и разработать надёжный метод установки мин на заданной глубине. (Последнее достигалось путем установки мин со специализированного судна с прикрепленным якорем, кабелем и гидростатом, который фиксировал мину на необходимой глубине.)

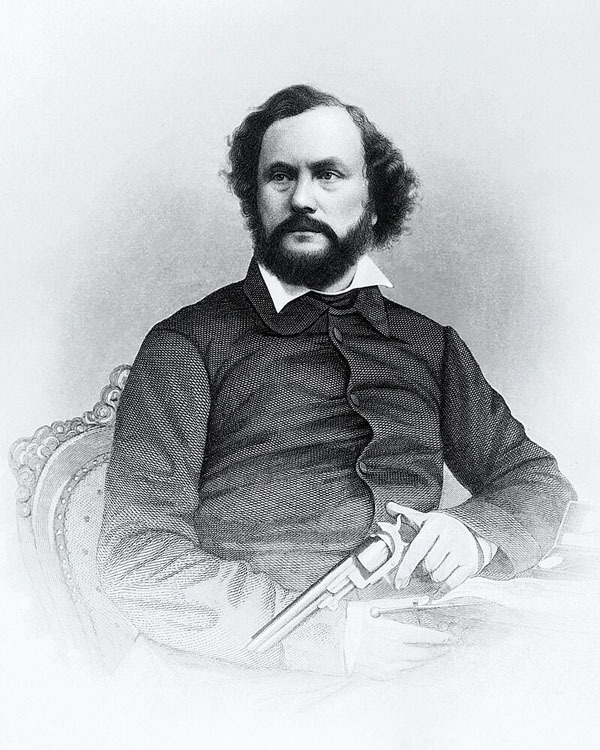

Сэмюэл Кольт с одним из пистолетов, которыми он прославился. Он также разработал управляемую морскую мину для защиты гаваней и прибрежных вод.

Мины имели огромное стратегическое и тактическое значение. Они широко применялись во время Крымской войны (1854–1856 гг.), но не привели к потерям (первым кораблем, погибшим от мин, стал USS Cairo в 1862 году в битве на реке Язу). Впоследствии их растущая эффективность привела к тому, что политика непосредственной блокады побережья противника становилась всё более нереалистичной, поскольку мины – дешёвое оружие массового производства, не требующее обслуживания и требующее малочисленных сил – были идеальным оборонительным оружием для защиты побережья и гаваней, лишая агрессивный флот возможности манёвра. Более того, в наступательном отношении мины могли быть использованы для ограничения доступа противника в его гавани. Вторым новым оружием была «локомотивная торпеда» – подводное оружие с собственным двигателем, что отличало его от других видов торпед, которые требовали от своих пользователей желаний смерти. (USS Housatonic в 1864 году стал первым крупным надводным кораблём, потопленным подводной атакой, когда подводная лодка Конфедерации с ручным приводом подорвала под собой заряд: подводная лодка погибла в попытке сделать это, такова была опасность ранних типов торпед.) «Локомотивная торпеда» была изобретена австрийцем Лупписом и шотландцем Уайтхедом в Фиуме. Она была неустойчивой в своём направлении и способности удерживать глубину, но могла только совершенствоваться. После того, как в конце семидесятых годов появились винты противоположного вращения, горизонтальный руль и гироскоп объединились, чтобы повысить её эффективность; к 1890-м годам торпеда с 300-фунтовой боеголовкой имела дальность 1000 ярдов на скорости 30 узлов (или 4000 ярдов на скорости 19 узлов) и могла быть выпущена из-под ватерлинии движущегося корабля.

Немецкая морская мина: 1. Стеклянная трубка с раствором бихромата. При разбивании стекла раствор встречался с цинково-угольной пластиной. 2. Электрический ток проходил по запальному проводу к детонатору. 3. Подрыв основного заряда. 4. Мина крепилась тросом, который крепился к грузу, лежащему на морском дне.