СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4144

Содержание материала

Война в странах третьего мира

Часть 2

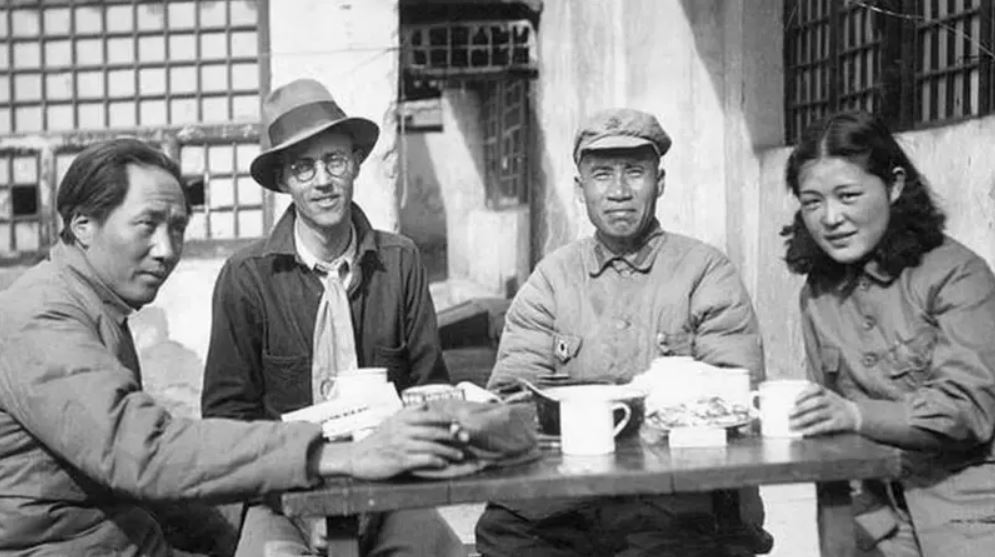

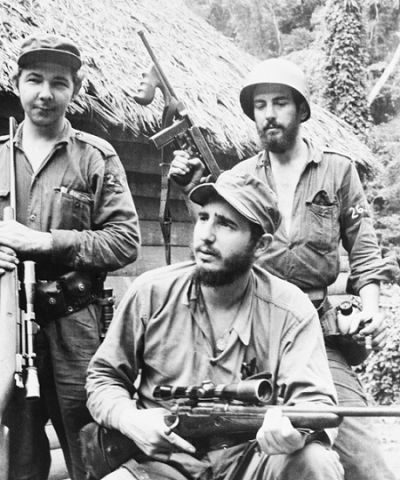

Мао Цзэдун (слева) в первые дни своей партизанской войны. Он – отец всех послевоенных повстанческих движений.

Методы и тактика партизанской войны, вероятно, являются старейшими формами ведения войны, известными человечеству, но применение этих форм и контекст, в котором они действовали в течение последних лет, придают партизанской войне элементы новизны. В прошлом партизанская война использовалась как одно из средств борьбы между странами (испанцы и русские против Наполеона; французы в 1871 году против немцев), но с 1945 года она стала методом ведения и разрешения внутренних политических споров.

С 1945 года всё чаще применяется революционная партизанская война — метод партизанской войны, применяемый для достижения революционных целей, особенно в контексте национального освобождения колоний. Учитывая советскую концепцию «мирного сосуществования» (уничтожение западного капиталистического общества любыми методами, кроме войны), национально-освободительные войны будут продолжаться, несмотря на отсутствие колониальных режимов, а их целью будут правительства стран, выступающих против коммунизма.

Концепции революционной партизанской войны представляют собой синтез трудов различных политических и военных авторов, а также практического опыта, трудов и примеров разных личностей, в частности, лидера крупнейшей в истории подобной кампании Мао Цзэдуна. Мао опирался на свой тяжкий опыт работы в Китае, труды таких военных аналитиков, как Суньцзы, Клаузевиц, Т. Э. Лоуренс, и свою интерпретацию марксизма-ленинизма – простой и понятной концепции войны, которую он объяснял и внушал своим коллегам. По сути, он предоставил руководство для самостоятельного использования, которое, благодаря упорной и непоколебимой преданности своей модели, он наконец-то заработал в 1949 году. Своим успехом он побудил к подражанию, и подобно тому, как российская модель революции стала общепринятым методом после её успеха в 1917 году, так и маоистская модель стала общепринятой после 1949 года.

Мао выступает с речью в Канта, военно-политическом колледже китайского народа, выступавшем против японских захватчиков. Его труды и пропагандистские материалы сейчас широко переводятся, и, несмотря на обширное чтение, они дают представление о планировании, терпении и безжалостной энергии, которые двигали китайской коммунистической революцией. Другие революционеры использовали его имя и некоторые его идеи в своих собственных битвах.

Мао Цзэдун разработал стратегию, основанную на партизанской войне, которая позволила слаборазвитому и примитивному обществу, не имевшему современного оружия и техники, принять воинствующую политическую философию, основанную на вооружённой борьбе. Исходя из этой фундаментальной предпосылки, Мао разработал военную доктрину, которая позволила отсталому обществу, такому как Китай, занять определённую политическую позицию и организовать сопротивление даже при столкновении с превосходящими в военном отношении силами высокоиндустриального государства, что и обусловило её неизменную актуальность. Естественно, в этом контексте Мао оценивал военный потенциал по стандартам, весьма отличным от западных, даже советских, норм.

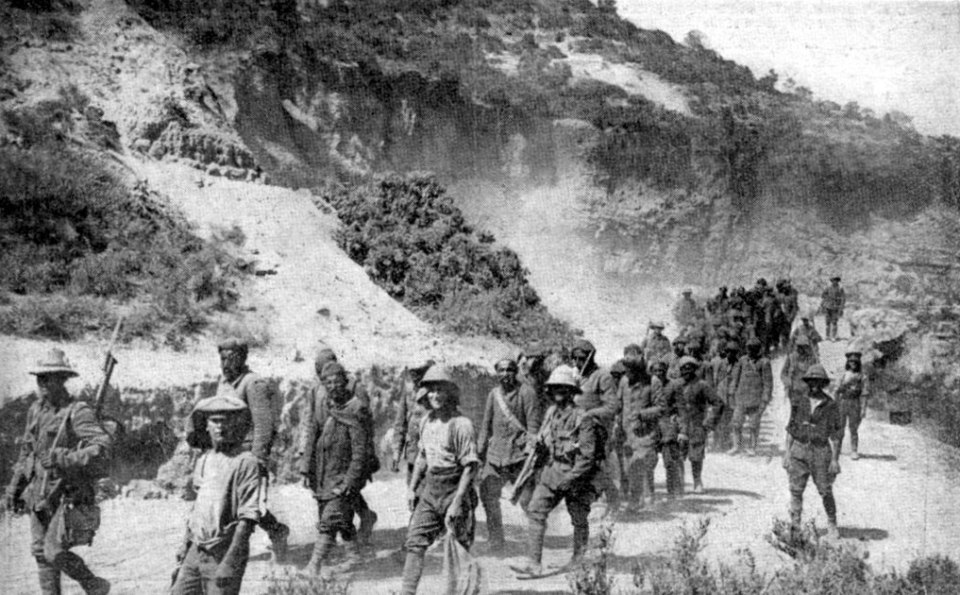

Оружие и люди в Дьенбьенфу. Французские и колониальные войска были хорошо оснащены американскими 105-мм орудиями и лёгкими танками...

Но, хотя их парашютисты имели современное оружие, они были плохо подготовлены к артиллерии Viet Mint*.

*Вьетминь— общепринятое и сокращённое название Лиги независимости Вьетнама.

Солдаты Viet Mint были высоко мотивированы, стойкие и руководимые эффективными политическими офицерами, которые понимали, что, хотя они могут понести тяжёлые потери, они более чем приемлемы, если им удастся одержать победу к началу Женевских мирных переговоров.

На Западе военная эффективность в основном приравнивается к системам вооружения, логистике и обученной рабочей силе; Мао, столкнувшись с отсутствием этих трёх факторов, утверждал, что революционная военная эффективность должна измеряться политическими терминами. Принимая войну как форму политики и что революционная война не что иное, как политика, Мао утверждал, что военные факторы всегда должны быть подчинены идеологическим явлениям. Таким образом, он отодвинул чисто военные соображения на задний план или, точнее, поставил их в зависимость от политических факторов. Внимательное прочтение «Затяжной войны» и «Стратегии в партизанской войне против японских захватчиков» показывает, что для Мао решающими факторами в войне являются воля (политическая мораль общества), время (которое истощит превосходящие ресурсы развитого общества) и пространство (необходимое для эксплуатации времени и воли).

Таким образом, если подвести итог трудам Мао, единственный шанс революционера победить превосходящего противника заключается в его способности увеличить население. Как только это достигнуто, пространство и рабочая сила дают время. Время было уравнивающим фактором между сторонами, поскольку (он писал о Японии) «... несмотря на... промышленный прогресс... ее рабочая сила, ее сырье и ее финансовые ресурсы неадекватны и недостаточны, чтобы поддерживать ее в затяжной войне или соответствовать ситуации, представленной войной, ведущейся на обширной территории». Мао понимал необходимость для индустриального общества быстро форсировать события: его намерением в партизанской войне было избежать решения, гарантируя, что тактический успех противника не сможет быть преобразован в стратегическую победу. Тем самым он затянул войну до точки, когда она стала политически и экономически неприемлемой для противника. Это основа коммунистической веры в окончательную победу в войне, независимо от продолжительности борьбы.

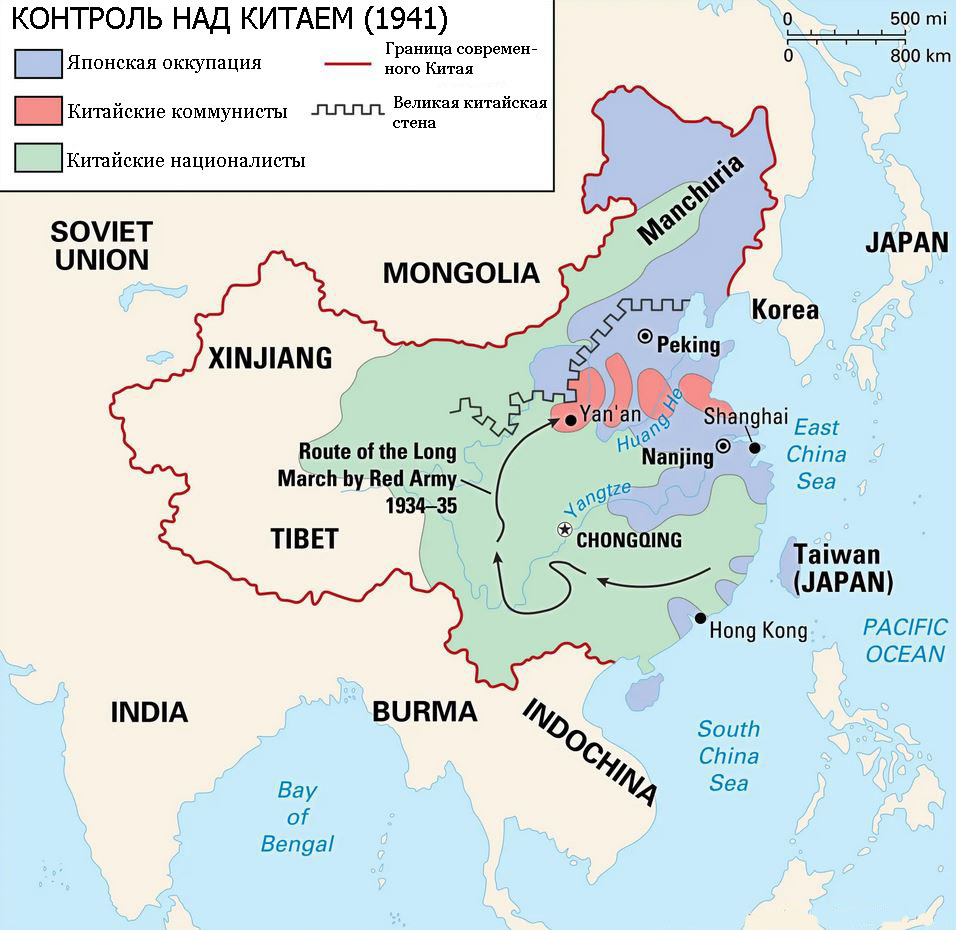

Война на Тихом океане: контролируемые Японией территории Китая. Японцы захватили Маньчжурию в 1931 году и к 1941 году оккупировали большую часть побережья и Северо-Китайской равнины.

Мао рассматривал свою стратегию как последовательность из трёх взаимосвязанных этапов, первым из которых была мобилизация и организация народа для обеспечения окончательных военных действий. На этом первом этапе целью было создание безопасных баз, свободных от внешнего вмешательства, где население можно было бы взять под контроль и в ходе которых можно было бы начать военную подготовку. На этом этапе боевые действия были подчинены идеологической обработке, контролю и организации. Приоритетом было создание местных отрядов самообороны, разведывательных сетей и подготовка регулярных частей. Акцент делался на политические цели, которые будут сочувственно восприняты населением, и на корректном обращении с ним со стороны армии. Мао видел катастрофические последствия безжалостной политики принуждения коммунистов в двадцатые годы, а в тридцатые годы последствия случайного и преднамеренного варварства японцев были очевидны любому, кто хотел это видеть.

Благодаря разумному и справедливому управлению, реформам, мягкому налогообложению можно было добиться народной поддержки; благодаря использованию массовых организаций и популярных лозунгов общество можно было организовать. Благодаря такой регламентации, общество и революционный солдат были неразрывно связаны: то, что в действительности представляло собой постепенный процесс национального восстановления, позволило создать среду (дружелюбное отношение гражданского населения), в которой могла действовать "рыба" (революционный солдат). На втором этапе военные приготовления осуществлялись в форме партизанских действий, направленных на то, чтобы рассеять, парализовать и сломить решимость противника, одновременно накапливая опыт, улучшая организацию и добывая оружие.

Это само по себе было самогенерирующимся процессом, поскольку он брал под контроль новые территории и привлекал больше людей для политической мобилизации. В Северном Китае в период с 1937 по 1945 год коммунистические силы расширили свое присутствие, действуя с одной базы, до контроля над четырнадцатью крупными зонами на территории, удерживаемой японцами. Заключительным этапом затяжной войны стала обычная, или позиционная, война. Партизанская война сама по себе не могла привести к победе, а могла лишь проложить к ней путь. Победа должна была быть достигнута регулярными формированиями, использующими благоприятные условия, достигнутые на первых двух этапах. На последнем этапе поднявшаяся в волнения сельская местность продвигалась к городам, охватывая их. Из этой базовой схемы вытекают два следующих момента. Во-первых, гибкость модели заключалась в том, что весь процесс был обратим при столкновении с препятствием, и цикл возобновлялся. Во-вторых, заключительный этап мог быть сокращен путем переговоров, но только с целью добиться капитуляции: на других этапах они могли быть использованы для получения передышки. Переговоры были средством достижения цели: в таких начинаниях не было никакого элемента доброй воли.

Масштабы японской оккупации в 1940 году (красным)

Концепции Мао сработали достаточно хорошо в Китае, хотя следует отметить, что его успех был обусловлен как недостатками, некомпетентностью и разногласиями в рядах оппозиции, так и силой и мощью коммунистического повстанческого движения. В других регионах они не добились такого успеха, как в Малайе, где сочетание правительственной решимости, строгости, просвещённого управления и обеспечения безопасности позволило сдержать коммунистов. В Малайе нехватка пространства для манёвра, позволяющего избежать поражения, не теряя при этом связи с населением (и, в какой-то степени, контроля над ним), была серьёзным препятствием для повстанцев. Чтобы выжить, когда правительственные контрмеры начали давать о себе знать, коммунистам пришлось отойти от зоны боевых действий – китайских трущоб, выстроившихся вдоль джунглей. Тактика борьбы с повстанцами на этом этапе борьбы заключалась в основном в засадах и интенсивном, длительном патрулировании: целью было контролировать джунгли вокруг населённых пунктов на глубину до пяти часов марша.

Со временем это оказалось весьма успешным, поскольку навыки работы в джунглях сил безопасности улучшились и превзошли навыки повстанцев. Тем не менее, именно нарастающее давление привело к тому, что коммунисты прекратили борьбу в заселённых районах, и здесь британцы прибегли к различным мерам, сохранившимся после обретения независимости в 1957 году. Прежде всего, это было переселение и концентрация населения под пристальным и всё более эффективным надзором полиции. Материальное стимулирование населения (тактическое повышение уровня кампании от борьбы за принуждение к управлению, в которой коммунисты, учитывая их ресурсы, не могли конкурировать), либерализация законов о натурализации и ужесточение программы отказа во всех видах поставок, особенно продовольствия, стали главными мерами, с помощью которых правительство обеспечило себе сначала контроль, а затем и поддержку населения.

К этому следует добавить упорядоченную и чрезвычайно тесную координацию действий администрации, полиции и армии, среди которых полиция, пожалуй, была наиболее важной. Постепенно оправляясь от весьма шаткого старта и наращивая эффективность благодаря притоку нового оружия, средств связи и, прежде всего, рабочей силы (особенно китайской), именно полиция, действуя в рамках постепенно создаваемой армией системы безопасности вокруг деревень, выявляла и уничтожала коммунистов в зоне боевых действий. Это достигалось путём систематической зачистки местности, сначала сосредоточиваясь на наиболее слабых коммунистических районах, а затем переходя к более пострадавшим.

Тем не менее, неудача повстанцев в Малайе — и в таких местах, как Филиппины, — может быть объяснена исключительными местными факторами, такими как изоляция Малайи, тот факт, что повстанческое движение было основано почти исключительно на одной расе, и упущенные возможности 1949 года, которые дали правительству и предостережение, и время для эффективных действий, чтобы помешать победе коммунистов. Поражение 1948–1960 годов можно объяснить тем, что это был лишь первый раунд борьбы, которая продолжается до сих пор, и окончательный исход которой пока неясен. (Кника вышла в 1979 году... admin) Как бы то ни было, маоистские концепции были воплощены в жизнь в различных местах, прежде всего в соседнем Индокитае, где Чыонг Ван Чинь, более известный как Хо Ши Мин, внимательно следил за идеями Мао и его книгой. «Сопротивление победит» стало революционным евангелием Вьетминя в войне против французов 1946–1954 годов. Некоторые изменения были внесены после 1950 года с выходом книги «Освободительная война и Народная армия» главного соратника Хо Ши Мина, В. Н. Зиапа (V.N. Giap).

Зиап (V.N. Giap), генерал Хо Ши Мина, принявший вызов при Дьенбьенфу, увидел слабость французских позиций и уничтожил их безжалостным артиллерийским обстрелом и яростными пехотными атаками.

В. Н. Зиап принял практически все идеи Мао, но изменил заключительный этап, на котором, по его мнению, перед началом решающего наступления необходимо было выполнить четыре условия. Он считал, что повстанческие силы должны были достичь заметного психологического превосходства над противником и быть уверенными в своей способности победить в условиях обычных боевых действий, в то время как наступательный дух во вражеском лагере шёл на спад. Более того, возможно, потому что он действовал в колонии, Зияп считал, что важнейшим условием должна была быть благоприятная международная обстановка или общественный климат. Как в случае с французами, так и с американцами, коммунисты не упускали из виду психологический эффект военных действий, и, действительно, обе кампании характеризовались коварным, подрывающим уверенность психологическим наступлением на территорию противника и его население. В обоих случаях решимость контрповстанцев ослабевала ещё до поражения на поле боя.

Более того, В. Н. Зиап внес свой вклад в практику революционной партизанской войны, преднамеренно и систематически применяя терроризм против населения, не просто для принуждения людей и полного подчинения преступников, но и для подрыва общества, против которого он был направлен. В конце 50-х – начале 60-х годов, используя терроризм, контролируемый Ханоем, Вьетконг в качестве политического инструмента уничтожал сельских старост и правительственных чиновников Южного Вьетнама, чтобы разрушить стабильность общества, которое он стремился подорвать.

Носильщики на велосипедах, подвозившие продовольствие и боеприпасы для солдат и орудий. Без них Вьетминь не смог бы выдержать осаду.

Следствием подобных действий стало то, что во многих районах Южного Вьетнама прекратило своё существование любое другое управление, за исключением Вьетконга, и, в отличие от британцев в Малайе, которым приходилось поддерживать, а затем расширять находившуюся под угрозой, но уже существующую политическую инфраструктуру, южновьетнамцам и американцам пришлось фактически пытаться создать её в условиях проигрышной войны и полной утраты доверия населения к власти Сайгона. Идея использования терроризма, конечно, не была новой, но Зиап поднял её на невиданный доселе уровень интенсивности.

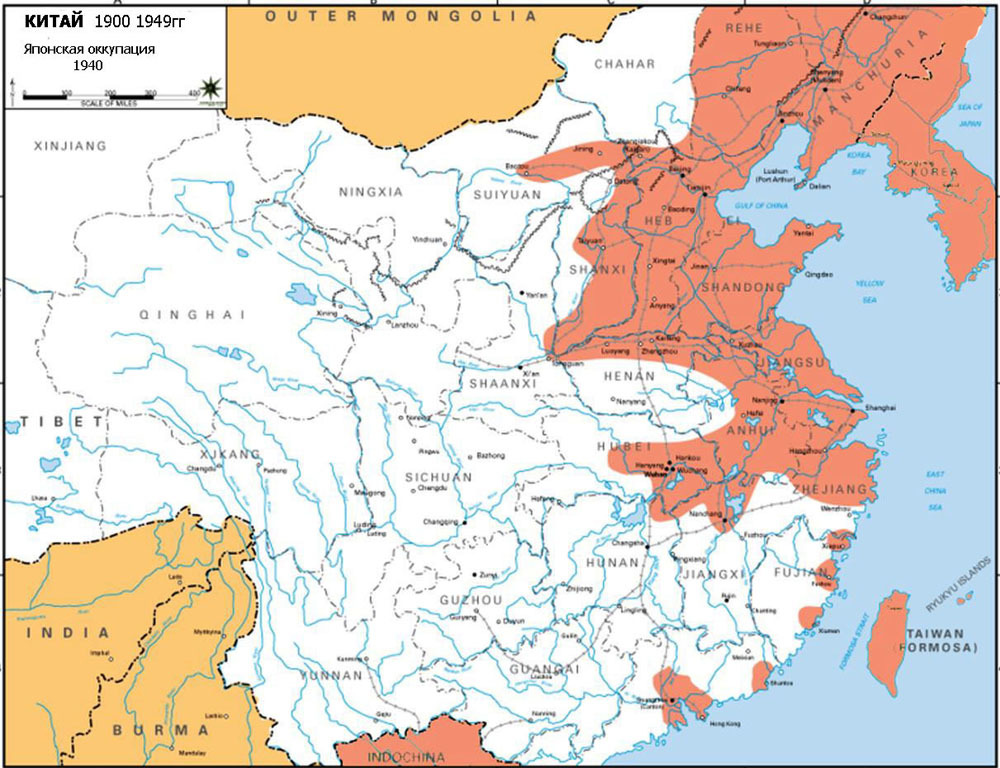

Война во Вьетнаме: солдаты американской воздушно-десантной дивизии патрулируют второстепенные джунгли. За спиной у передового командира патруля находится гранатомёт, готовый открыть огонь в случае, если патруль попадёт в засаду. Контакты с Вьетконгом часто были случайными и приводили к небольшим, но постоянно растущим потерям на протяжении всей войны.

Идея использования избирательного терроризма для подрыва общества была подхвачена в конце шестидесятых годов бразильцем Карлосом Маригелой. Его идеи стали приобретать всё большую значимость (и актуальность) после провала многочисленных попыток восстаний в сельской местности по всей Латинской Америке после успешной кампании Кастро на Кубе (1956–1959). Отчасти неудачи на материке были вызваны непосредственно Кубой в двух отношениях. Во-первых, успех Кастро и последовавший за ним переход в коммунистический лагерь предупредили латиноамериканские правительства об опасности восстания: Куба воспользовалась своим успехом бесценным преимуществом внезапности.

Фидель Кастро, лидер кубинских революционеров, с охотничьим ружьём, которое было его личным оружием.

Более того, связи Кастро с Москвой сжали золотую середину – область подлинных сомнений, неопределённости, замешательства и терпимости, столь же существенных как для демократии, так и для её врагов, – вынудив выбирать между двумя монолитами: коммунизмом и статус-кво. Такой выбор свёл на нет значительную часть потенциальной поддержки. Во-вторых, определённые уроки, извлечённые из опыта Кубы, прежде всего Кастро и Геварой, стали революционной догмой в Латинской Америке шестидесятых годов. Этих уроков было три. Во-первых, силы безопасности не непобедимы и могут быть побеждены; во-вторых, сельская местность – естественная зона действий революционеров; в-третьих, и это было наиболее спорно, Гевара утверждал, что военные действия могут создать революционную ситуацию, необходимую для успеха повстанцев.

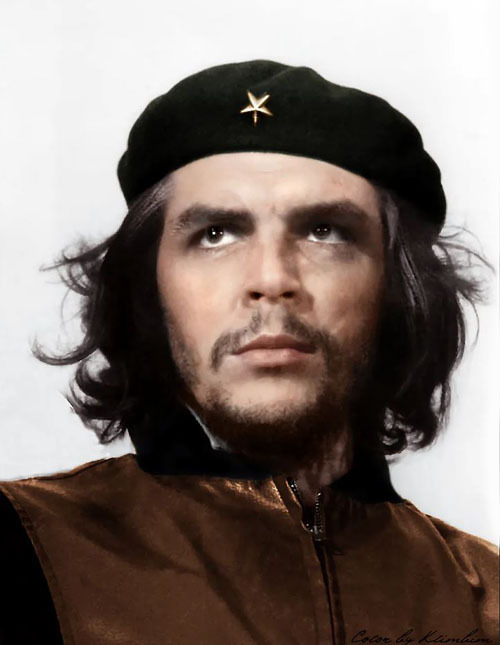

Любимец революционеров, Че Гевара, принёс теорию очагов революционной войны в Боливию и потерпел неудачу. Теория, изложенная Режисом Дебре, требовала от революционера обосноваться в стране и привлечь людей на свою сторону с помощью вооружённой пропаганды — это сработало на Кубе, но не сработало в Боливии, где Че Гевара был убит.

Это прямо противоречило ленинским концепциям подготовки в ожидании глубокого кризиса в обществе, которым коммунисты надеялись воспользоваться. Это также полностью отрицало акцент Мао на длительной идеологической обработке населения как основе военных операций. Гевара утверждал, что небольшое, мобильное, мощное ядро профессиональных революционеров (так называемое «фоко») может военными действиями спровоцировать кризис и, следовательно, создать импульс для достижения успеха за счёт тактических побед на поле боя – эффект «подталкивания»: успех подпитывался успехом, доверие к правительству подрывалось неудачами, в то время как победы повстанцев приносили приток рекрутов, снабжение и политические симпатии.

Некомпетентная и провальная кампания Гевары в Боливии в 1967 году стала достаточным подтверждением обоснованности его идей. Сельская местность, особенно в Андских государствах, просто не созрела для революционного восстания. Ни в одной стране Латинской Америки в шестидесятые годы сельское восстание не смогло выжить и создать серьёзную угрозу, и лишь в пяти случаях кампании вышли за рамки подготовительной стадии. Американская подготовка, личный состав и снаряжение, программы реформ, проблемы с передвижением и недостаточная организованность повстанцев, апатия сельского населения и неэффективность сил безопасности – всё это привело к подавлению революционного движения.

Но по мере того, как пережившие эти попытки возвращались в города, постепенно начал осознаваться революционный потенциал самих городов, до сих пор не замеченный и, в случае Гевары, порицаемый. В шестидесятые годы Латинская Америка впервые стала городским населением более чем на 50%. Это само по себе означало, что сельские повстанцы стали менее актуальными, чем прежде. В этих растущих и разрастающихся городах скопление безработных, молодёжи и сквоттеров* в трущобах представляло собой огромный источник потенциального недовольства.

*Сквоттинг - Скваттерство, сквотирование, или сквоттинг (англ. squatting) — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами (сква́ттерами или скво́ттерами), не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.

Сами города были средоточием власти – и уязвимыми целями – с лёгким доступом к населению через СМИ.

Города же обеспечивали укрытие, безопасность и удобные пути к целям и от них. Эти принципы осознали партизаны «Тупамарос» (Tupamaros) в Уругвае и Маригела. Именно на примере первых и в трудах последних («Справочник по городской партизанской войне») возникла концепция городского повстанческого движения, которая привела к глобальному всплеску этого вида конфликта в начале семидесятых годов.

Маригела разделял веру Гевары в концепцию «фоко», но подход к ней отличался. Он считал, что революционная элита может ускорить революцию посредством вооружённой борьбы, но считал, что городское «фоко» – это средство достижения этой цели. Цель городской революционной войны была двоякой. Во-первых, заманить силы безопасности в города и тем самым ослабить их влияние в сельской местности, позволив повстанцам закрепиться в сельской местности. Маригела считал, что сельское и городское повстанческое движение должны дополнять друг друга, иначе по отдельности они будут разгромлены. Вместе они нарушат баланс сил безопасности и предотвратят их концентрацию, тем самым предоставляя повстанческим группам пространство для манёвра.

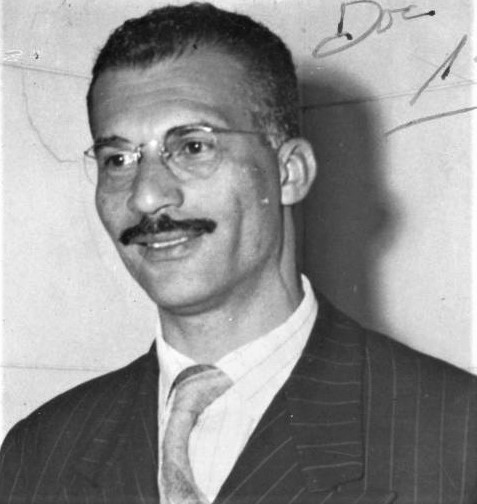

Carlos Marighella (Карлос Маригелла) (5 декабря 1911 — 4 ноября 1969) — бразильский политик, писатель и марксистско-ленинский активист. Критически относясь к ненасильственному сопротивлению бразильской военной диктатуре, он основал Ação Libertadora Nacional, марксистско-ленинскую городскую партизанскую группу, которая была ответственна за серию ограблений банков и похищений знаменитостей. Он был убит полицией в 1969 году из засады. Самым известным вкладом Маригеллы в революционную литературу стал «Минируководство городского партизана».

Во-вторых, городская партизанская война была направлена на деморализацию общества, вынуждая силы безопасности к репрессиям, тем самым поляризуя общество, раскрывая разочарованному населению репрессивную, но бессильную природу государства. Сочетая криминальные методы и умелое манипулирование СМИ и общественным недовольством, городская партизанская война надеялась вызвать революционный подъём, оттолкнув людей от власти. Короче говоря, городская партизанская война была своего рода общенациональной охранной акцией, направленной на унижение власти и подрыв доверия, в результате которой население обратилось бы к повстанцам за защитой и единственным средством прекращения борьбы.

Маригела (Marighela) был убит в столкновении с бразильской полицией в ноябре 1969 года, но, в отличие от Гевары, это нельзя было считать комментарием к его идеям. Однако в этой концепции были очевидные слабые места. Наиболее заметным из них был тот факт, что правительство не обязательно было принуждать к репрессиям до начала повстанческих действий, которые могли бы оттолкнуть население от повстанцев, что вызвало бы обратную реакцию. Именно это и произошло в Турции, в Западной Германии и, ещё до того, как Маригела сформулировал свои идеи, в Венесуэле в начале 60-х годов. Более того, если бы имела место реакция на повстанцев, это могло бы привести к замене мягкого и толерантного правительства, не решавшегося прибегнуть к репрессиям, на правительство, не испытывающее подобных угрызений совести.

В Уругвае сами «Тупамарос» были уничтожены именно таким образом. Помимо очевидной проблемы взаимодействия между сельскими и городскими повстанческими группами, ещё одной сложностью стало расширение небольших групп из четырёх-пяти человек, выживание которых зависело от их безопасности и скрытности, до крупных организаций, способных взять на себя инициативу и обеспечить победу в случае ослабления власти. Преимущество концепции Маригелы заключалось в том, что она предоставляла начинающим партизанам руководство по основам городского повстанческого движения. В «Руководстве» описывались методы, а не политические заявления и стратегия. Это обеспечивало подражание, особенно учитывая лёгкость коммуникации как между людьми, так и между идеями.

Основные идеи городской партизанской войны, применённые в Северной Ирландии, связали значительную часть британской армии на период, превышающий продолжительность Второй мировой войны. Тактика, применявшаяся в Северной Ирландии, в основном соответствовала описанной Маригелой: рейды и нападения (в частности, на коммерческие, полицейские и военные объекты, а также на средства связи сил безопасности), захват таких целей, как радиостанции и фабрики (в пропагандистских целях), засады, организация уличных беспорядков (часто для того, чтобы заманить силы безопасности в зону поражения), убийства (эвфемистически* называемые казнью), похищения, саботаж и общий, неизбирательный терроризм.

* Эвфемизмы используются в речевых или печатных текстах для замены слов, признанных грубыми или «непристойными», например, бранно-ругательных и нецензурных слов.

Хотя отдельные действия могут различаться по целям и осуществляться для достижения конкретных целей, таких как освобождение госпитализированных или заключённых коллег, захват оружия, устранение агентов полиции и т. д., основное внимание в действии уделяется его психологическому воздействию и значению. Каждое действие должно быть ориентировано на его моральную ценность, на место в вечерних новостях или в заголовках утренних газет. Каждое действие должно рассматриваться в этом контексте.

Два наглядных примера того, как городские повстанцы могут попытаться получить психологическое преимущество над силами безопасности, можно найти на примере деятельности ИРА (Ирландская республиканская армия). Перед встречами премьер-министров Великобритании, Ирландии и Северной Ирландии в сентябре 1971 года теракты и расстрелы, организованные ИРА, достигли беспрецедентной интенсивности, что снизило ценность самих переговоров и вынудило участников встречи реагировать на события, а не обсуждать действия, которые могли бы повлиять на ход событий. Аналогичным образом, взрывы в центре Лондона 8 марта 1973 года были преднамеренно спланированы, чтобы отвлечь внимание (особенно международное) от того факта, что в тот день Ольстер проголосовал за сохранение в составе Соединенного Королевства 591 820 голосами против 6463.

В обоих случаях демонстрация фотогеничного насилия, как правило, сводила на нет политическую инициативу соответствующих правительств. Это не означает, что физический ущерб, который может быть причинён подобными действиями, сам по себе имеет большое значение; очевидно, что это так. Интересно отметить, что первоначальная кампания ИРА 1919 года началась с нападений на 119 налоговых инспекций – действий, которые, несомненно, пользовались популярностью у населения, но также наносили прямой удар по самой сути государственной власти, заключающейся в её способности собирать налоги.

Также были атакованы 315 заброшенных полицейских казарм, что казалось бы несколько донкихотским жестом, пока не осознаёшь, что любое контрнаступление армии и полиции в 1919 или 1920 году могло быть основано только на занятии ими заброшенных участков. В ходе нынешней кампании в Северной Ирландии был нанесён огромный ущерб, отчасти из-за расчёта, что цена этой кампании может оказаться слишком высокой для британцев.

Британские войска патрулируют в Дерри...(Северная Ирландия) 1969 год.

Таковы некоторые из тактик, используемых городскими террористами. Главная цель заключалась в установлении контроля над населением и в том, чтобы расколоть общество. Возможно, главная слабость городской партизанской войны заключается в том, что она не может поляризовать общество, если оно уже не разделено. Но возможно также, что вторая цель – ослабление решимости властей – также находится вне досягаемости повстанцев, поскольку подобные операции в будущем будут проводиться в метрополиях, а не в далёких колониях или зависимых территориях, откуда можно будет отступить.

Тот факт, что они сражались на территории, которую они считали своей родиной, и что не было места, куда можно было бы отступить, отчасти объясняет горячность французской реакции на события в Алжире 1954–1962 годов. Франция направила 500 000 человек на алжирскую войну и в военном отношении выиграла конфликт. Франция изолировала Алжир от внешних источников помощи, создав массивные заграждения вдоль своих границ и интенсивно патрулируя побережье. Она переселила население и разместила в стране мощные гарнизоны, размер которых определялся размером и важностью местоположения. В сельской местности французы использовали активные легкие подразделения в разведывательных операциях, характеризующихся беспрецедентным использованием вертолетов.

На одном этапе было задействовано 600 вертолётов, которые быстро продемонстрировали своё преимущество перед другими видами авиации, позволяя как десантировать, так и высаживать войска плотной компактной группой, не испытывая проблем с перегруппировкой после прыжка. Эта тактика применялась для установления контакта с вражескими формированиями и их беспощадного преследования до полного уничтожения. Эта задача в основном была возложена на элитные подразделения французской армии, такие как легион, парашютисты, морская пехота и егеря. Несмотря на огромные финансовые затраты и чрезмерные людские ресурсы, такая тактика сработала: к 1961 году военная составляющая повстанческого движения была исчерпана.

Но, предприняв эти усилия, французы растратили политическое преимущество, которое было жизненно важно для общего успеха. Для контрповстанцев недостаточно обеспечения безопасности, материальных благ и хорошего управления населением: необходимо убедить население дать своё свободное согласие правительству, а в Алжире этого не произошло. Более того, оно было отозвано. Отчасти это было результатом непреодолимого раскола в Алжире по расовому и религиозному признакам, отчасти тем, что из-за международной обстановки и присутствия за пределами Алжира значительных повстанческих сил, нетронутых и непобеждённых, у населения не было стимулов поддержать французские действия.

Вооруженные французские солдаты (на переднем плане) противостоят кричащей толпе алжирцев у входа в местный квартал Касба в Алжире, 14 декабря 1960 года.

Но во многом отчуждение алжирского общества было обусловлено методами, применявшимися французами. Хотя повстанцы применяли варварские методы террора против населения – отрезание ушей, носов, губ, нанесение увечий в целом и жуткие способы убийства – французские контрмеры, особенно в Алжире, полностью поляризовали общество. По французским данным, каждый восьмой заключённый, доставленный на допрос в Алжире в первые шесть месяцев 1957 года, не выдержал допроса. Пытки стали повсеместным явлением: война превратилась в соревнование в терроре. Это было не только губительно для мусульманского населения, но и противоречило интересам самого французского государства. Французское общество, разочарованное потерями и трудностями не только в Алжире, но и ранее в Индокитае, не одобрило бы использование подобных методов со стороны демократического и цивилизованного общества.

В конечном счёте, оно также не приняло бы утверждение экстремистских элементов во французской армии о том, что общие усилия, необходимые в Алжире, определяли участие армии во внутренней политике и, при необходимости, её доминирование над ней, если бы действующее правительство, казалось, не справлялось со своими обязанностями (в их интерпретации). Большая часть французской армии отвергала такую точку зрения, но она была достаточно широко распространена, чтобы способствовать падению Четвёртой республики в 1958 году. Доктрина «Революционной войны», по-видимому, опровергала утверждение Клаузевица о том, что война — это инструмент политики, и утверждала, что политика существует для обслуживания тотальных военных усилий. Как бы то ни было, успех французской тактики сделал эту концепцию весьма мощной силой, пока де Голль не обеспечил господство французского государства над армией, проведя чистку многих армейских подразделений и, наконец, предоставив независимость Алжиру.

Для контрповстанцев единственный известный метод борьбы с повстанческим движением, как в сельской местности, так и в городах, заключается в базовых методах, которые так хорошо зарекомендовали себя в Малайе, хотя в той кампании контрповстанцы обладали многими преимуществами, которых не было у других. Основой политического успеха в Малайе стали интенсивная полицейская деятельность и исключительно качественные действия спецподразделений, а военного успеха – превосходство сил безопасности во второстепенных тактических приёмах: интенсивном патрулировании, меткой стрельбе, засадах и противозасадных учениях. Ключевым фактором победы в Малайе стала тесная координация действий армии и полиции в рамках гражданского контроля и верховенства закона.

Патрулирование в Малайе во время чрезвычайного положения. Эта длительная, изнурительная партизанская война была выиграна благодаря сочетанию политических и военных действий. Чисто военное решение в условиях повстанческого движения редко возможно, поскольку сила партизан заключается в их способности привлекать новобранцев из числа населения.

Однако следует признать, что в некоторых случаях приоритет должен отдаваться традиционным военным действиям, например, в ситуации, когда повстанческие силы действуют в крупных масштабах в обычных боевых условиях (например, в Южном Вьетнаме, где американцы начали активное развертывание войск в 1965 году). Но в конечном счёте, учитывая, что революционная война – это тотальная война, военные усилия вторичны, а важнейшими характеристиками являются политические; в этой ситуации военные могут справиться лишь с частью конфликта. Суть борьбы заключается в контроле и лояльности населения, и в этом контексте экономические, социальные, образовательные, медицинские и социальные программы, а также разработка содержательных политических программ в долгосрочной перспективе важнее, чем обеспечение безопасности, хотя эти идеи не могут укорениться в обществе, где безопасность находится под угрозой.

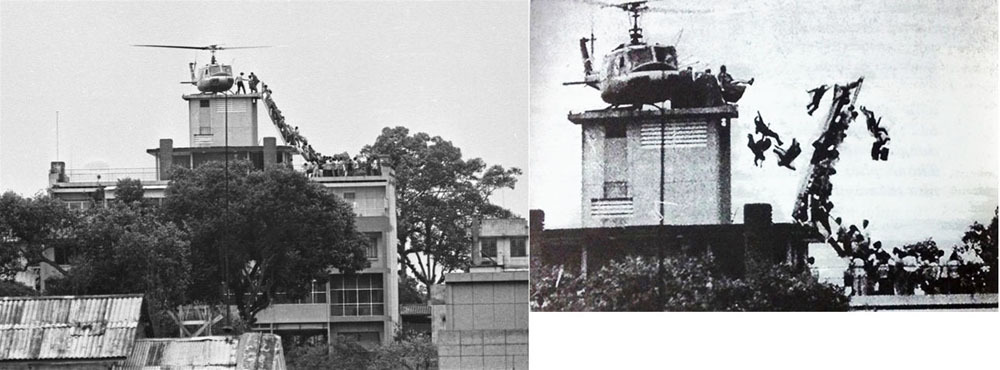

Окончание неудачной контрповстанческой войны. Американцы эвакуируют Сайгон.

Сверхдержавы в строю

Сброс атомных бомб на Японию в августе 1945 года стал свидетельством американской промышленной и технологической мощи. На всех морях главенствовал американский флот; в воздухе его авиация по численности и качеству бесконечно превосходила авиацию любой другой страны; на суше его армии были многочисленны, щедро оснащены и опытны. Единственной державой, которую можно было реально противопоставить ей, был СССР, но он заметно уступал ей в промышленном, экономическом и финансовом отношении. Более того, превосходство Америки над Советским Союзом в двух других областях было особенно заметным. Во-первых, США обладали монополией, а затем и решающим превосходством в ядерном оружии; во-вторых, они имели географическое превосходство, поскольку, хотя обе страны расширяли свою мощь и влияние в ходе войны, американская экспансия достигла такой степени, что она (или её союзники) окружила СССР и обладала средствами для ведения будущих боевых действий на территории Советского Союза, оставаясь при этом неуязвимой.

Страны - члены Организации Североатлантического договора (НАТО)

Эти соображения определяли стратегию почти два десятилетия. С наступлением мира американская армия была демобилизована, но по мере того, как холодная война приняла форму споров о Германии, поддержки коммунистами гражданской войны в Греции, переворота в Чехословакии и войны в Корее, именно американцам пришлось взять на себя лидерство в демократическом процессе, поскольку только они обладали ресурсами и лидерскими качествами, необходимыми для сопротивления агрессивной природе советской диктатуры. Европейцы были явно неспособны защитить себя, поскольку Великобритания и Франция имели колониальные обязательства, а Западная Германия была разоружена. Создание НАТО в 1949 году и формулирование Лиссабонских целей в 1950-х годах не смогли исправить эту слабость.

В первые годы НАТО полностью зависело от американского ядерного зонтика в плане защиты. Американская стратегия была относительно прямолинейной и основывалась на сдерживании, предполагавшем немедленное ядерное возмездие по советской территории в случае советской агрессии. Целью американской политики было нанести Советскому государству такой ущерб путем разрушения его городов, чтобы любая политическая цель, преследуемая Советами, значила очень мало или вообще ничего по сравнению с опустошением территории страны. Мощь и определённость намерений Америки были настолько сильны, что эта стратегия оказалась весьма эффективной. Изначально стратегия американского сдерживания опиралась на военно-воздушные силы — самый простой, дешёвый и долгое время единственный способ доставки ядерного оружия к цели.

Но технологии, подобно тому, как они создали ядерную бомбу, работали над созданием других средств доставки таких бомб, и, более того, эта технология уже не была монополией американцев; Советы работали в том же направлении, хотя и позже. Эти два фактора привели к эволюции стратегии ядерного сдерживания. Хотя базовая стратегия США и НАТО не изменилась, средства её реализации претерпели фундаментальные изменения. Из-за опасности полной опоры на одну систему оружия (самолёт нес ядерное оружие) начался поиск альтернативных средств доставки.

Эти альтернативы воплотились в систему «триада», представляющую собой комбинацию самолётов (как крупных стратегических бомбардировщиков, так и палубных самолётов с бомбами свободного падения и ракетами дистанционного наведения), стратегических ракет с подводных лодок и ракет, запускаемых с наземных баз, как мобильных, так и специально защищённых в укреплённых шахтах. Сами ракеты эволюционировали от моноблочных боеголовок к ракетам с различным количеством боеголовок, некоторые из которых были заранее настроены на групповую посадку вокруг цели, другие – на независимое наведение. Эти разработки обеспечили многообразие оружия и диверсификацию средств доставки, что означало, что противник не мог рассчитывать на проведение внезапной атаки, которая уничтожила бы всё ядерное оружие противника.

Ядерная "Триада"

Способность противостоять такому удару по собственным ядерным силам и при этом сохранять достаточную мощь для нанесения неприемлемого ущерба агрессору (так называемый «потенциал ответного удара») является важнейшей предпосылкой стратегии сдерживания. В этом процессе роль наземных ядерных сил остаётся ключевой, хотя основным элементом триадной системы остаются баллистические ракеты подводных лодок.

В связи с этими событиями, а также с тем, что в конце 50-х – начале 60-х годов, казалось, разработка советских средств ядерного сдерживания положила конец американской ядерной неуязвимости, начался отход от концепции сдерживания, основанной на массированном возмездии. Учитывая мощь ядерных арсеналов, всегда существовала вероятность, что опора на ядерное оружие заставит американцев, ограниченных в своих силах и вынужденных выбирать между капитуляцией и самоубийством, рассчитывать лишь на посмертную месть. Таким образом, в начале 60-х годов получила развитие идея гибкого реагирования как стратегии сдерживания для НАТО. В рамках этой стратегии американцы рассматривали НАТО как попытку ведения боевых действий обычными средствами в случае советской агрессии, чтобы найти способы разрешения конфликта без применения ядерного оружия на стратегическом уровне. Учитывая, что обе сверхдержавы в 60-х годах двигались к ситуации взаимно гарантированного уничтожения в случае обмена ядерными ударами – и одновременного уничтожения всего живого на Земле – это изменение было крайне важным.

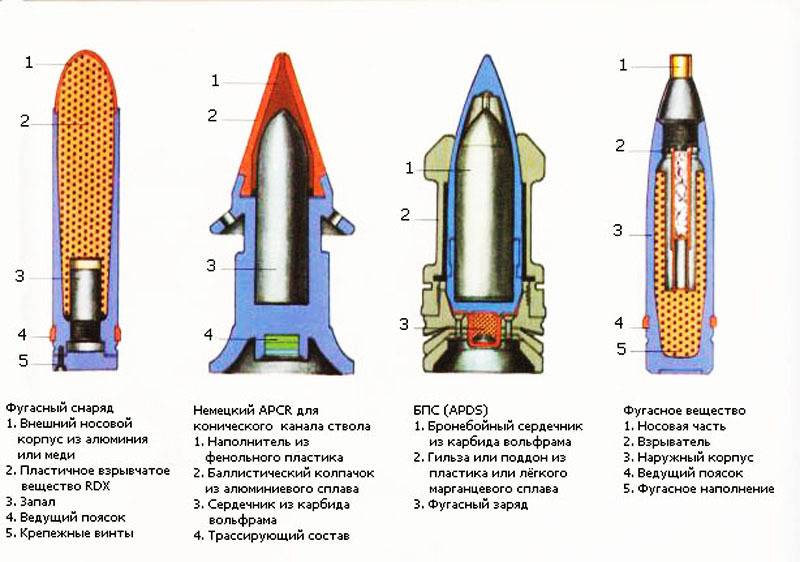

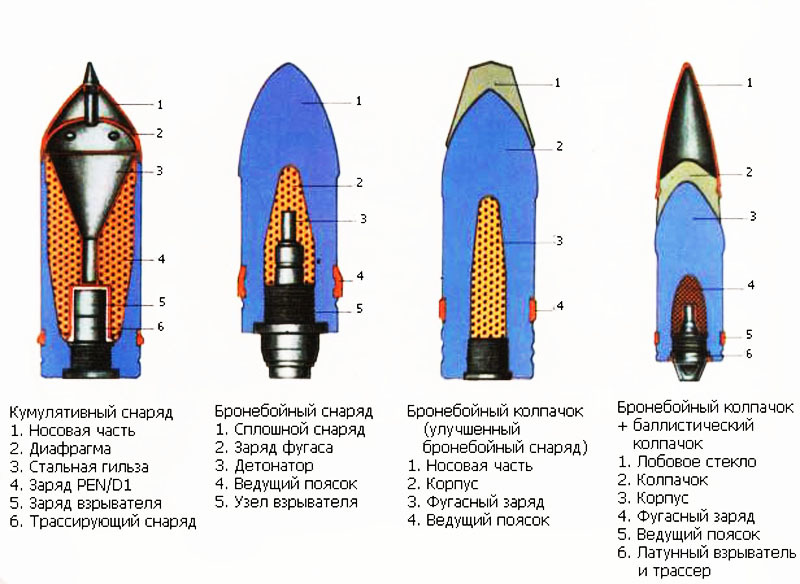

По мере того, как танковая броня становилась прочнее, совершенствовались и технологии производства боеприпасов, в результате чего появились снаряды, способные пробивать практически любые поверхности, кроме самых твёрдых.

Проблема для НАТО заключалась в том, что такая политика, будучи совершенно разумной для американцев, означала крах для европейцев. Выигрыш времени путём ведения боевых действий традиционными средствами должен был быть достигнут в Европе — на территории НАТО. Это, вероятно, было бы крайне разрушительно. Для европейцев имела смысл только политика массированного сдерживания. Более того, если бы такая политика гибкого реагирования была реализована, это могло быть достигнуто только ценой значительного увеличения численности обычных сил. В случае массированного возмездия обычные силы были ограничены, поскольку их главная роль заключалась в демонстрации готовности к обороне посредством присутствия определенной силы на земле, а не в том, чтобы рассматриваться как средство длительной или успешной обороны.

Следовательно, требовалось развёртывание большего количества сухопутных войск, но непосредственной тактической проблемой было то, как их использовать. Основной выбор заключался в развёртывании войск вперёд или в тылу. Преимущество развёртывания в тылу состояло в том, что, хотя первоначальная атака будет направлена в воздух, обороняющийся сможет обнаружить основные линии обороны противника до начала боя и, при необходимости, перегруппироваться до контакта с ним. Такая тактика также имела преимущество, вынуждая противника выдвигаться на выбранную территорию, истощая себя и свои запасы. В ходе такого боя противник мог быть направлен в «зоны поражения», через которые ему нужно было пройти, чтобы продолжить наступление, и там он мог быть атакован бронетехникой, артиллерией или пехотой (или любой комбинацией этих трёх) или тактическим ядерным оружием.

«Скорпионы» 17/21-го уланского и 14/20-го Королевских гусарских полков во время учений «Славный ястреб» — первых крупных учений «Скорпион», проведённых в Германии.

Однако с политической точки зрения идея тыловой обороны – возможно, предполагающей оборону на удалённом, но важном природном объекте – была неприемлема для страны, которая являлась ареной подобных предполагаемых действий. Для страны-«хозяина» оборона должна включать в себя передовую оборону территории, не уступая добровольно территории, которая в любом случае могла бы быть использована в качестве рычага воздействия на переговорах в случае ограничения или сдерживания конфликта. Тактическим недостатком такого развёртывания, с другой стороны, является подверженность полному удару первоначального наступления и возможность ошибочного определения противником основных направлений наступления. Первоначальное стратегическое развёртывание вперёд может оказаться невозможным для исправления, если оно окажется ошибочным.

Для СССР обычные вооруженные силы играли совершенно иную роль, чем на Западе. Способность захватить Западную Европу благодаря превосходству в обычных вооружениях была сутью советской стратегии сдерживания в период отсутствия ядерного оружия и значительного уступления в этом вооружении Соединённым Штатам. Однако ценность этих обычных вооруженных сил значительно возросла в результате достижения Советским Союзом ядерного паритета с Соединёнными Штатами (или если не паритета, то хотя бы приближения к нему): продолжающееся наращивание Советским Союзом мощи на суше, на море и в воздухе можно рассматривать только в свете этой ситуации. Хотя устаревание конструкции, требования новых технологий и особые оборонные потребности такой огромной страны, как Советский Союз, действительно могут быть использованы для объяснения колоссального роста вооружённых сил за последнее десятилетие, нынешнее положение советских вооружённых сил, включая сухопутные войска, можно рассматривать только в стратегическом контексте, когда коммунистический блок стремится обеспечить себе такое стратегическое превосходство над Западом, которое лишило бы Запад возможности эффективно реагировать в случае какого-либо будущего кризиса. На последнем съезде КПСС министр иностранных дел Громыко именно об этом и говорил.

Новое орудие FH70 НАТО во время войсковых испытаний на равнине Солсбери. Орудие, разработанное совместно немцами, итальянцами и британцами, имеет собственный силовой агрегат для передислокации на место.

В чисто военном смысле, в силу своей политической идеологии, стратегия Советской Армии ориентирована на наступление, причем главными характеристиками этой позиции являются акцент на скорости и массовости. Скорость имеет первостепенное значение, поскольку марксистская идеология предписывает конечную победу экономически более мощной стороне. Учитывая резкое промышленное отставание коммунистического блока от Запада, Советы должны быть нацелены на быструю завоевательную кампанию, прежде чем ресурсы Запада будут полностью мобилизованы. Массовость, другая характеристика, долгое время была отличительной чертой советских операций, но в последние несколько лет наблюдалось качественное и количественное увеличение советских формирований, что придаёт новое измерение понятию массовости, особенно в контексте Центрального фронта в Европе.

Немецкий экипаж перемещает орудие

В результате советского вторжения в Чехословакию в 1968 году количество советских дивизий в Восточной Европе (исключая Советский Союз) выросло с двадцати шести до тридцати одной: с 1973-74 годов огневая мощь этих дивизий возросла примерно на 20 процентов. Рост огневой мощи во многом обусловлен тем, что ожидаемая (или желаемая) скорость продвижения, предусмотренная Советами в начале шестидесятых годов, привела к внедрению самоходной артиллерии, поскольку буксируемые орудия не могли обеспечить быструю и адекватную огневую поддержку в быстро меняющейся обстановке. К сожалению, у Советов не было самоходных орудий, способных удовлетворить эти потребности, и это привело к использованию старых танков Т54/55. В качестве самоходной артиллерии они были выделены в качестве самостоятельного подразделения в составе мотострелковых дивизий; эти отдельные подразделения не были постепенно упразднены с последующим введением самоходной артиллерии.

Итальянские стрелки готовят боеприпасы и проверяют юстировку.. Сотрудничество в разработке вооружений не только экономит деньги и ускоряет строительство, но и обеспечивает стандартизацию в рамках НАТО.

Советские сухопутные войска подразделяются на три типа, в зависимости от преобладающего рода войск: мотострелковая дивизия, танковая дивизия и парашютно-десантная дивизия. Все они, по сути, являются общевойсковыми формированиями с местной пехотой, бронетехникой, артиллерией и специальными войсками, а также подразделениями поддержки и обеспечения линий связи. Воздушно-десантные войска являются элитой армии и состоят из семи дивизий. Они могут использоваться как небольшими соединениями для разведки и диверсий, так и более крупными формированиями, размер которых зависит от состояния воздушного боя и характера цели. В последнем случае они, вероятно, будут использоваться для захвата мостов и переправ парашютным или вертолетным десантированием. Однако основная тяжесть наземных боев, очевидно, ляжет на танковые дивизии (шестнадцать в Восточной Европе и сорок девять в целом) и мотострелковые дивизии (пятнадцать и 110 соответственно).(Все данные на 1970-е годы)

Оба типа дивизий сформированы в соотношении 3:1, причём мотострелковая дивизия имеет свой отдельный танковый батальон, оставшийся от выполнения функций самоходной артиллерии. На всех уровнях, от дивизии до батальона, подразделения имеют собственные роды боевой поддержки, что в целом способствовало массовой концентрации огневой мощи, особенно артиллерии. В общей сложности танковая дивизия располагает 325 танками и около 9300 человек личного состава: мотострелковая дивизия – 266 танков и 11 600 человек личного состава. Артиллерийская поддержка различается между дивизиями тем, что танковые дивизии полагаются на собственные орудия для противотанковой защиты, тогда как мотострелковым войскам придан батальон противотанковой артиллерии. В целом, дивизии организованы либо в танковые, либо в общевойсковые армии в соотношении 3:1, хотя иногда в армии может быть более четырёх дивизий. Армии затем организованы во фронты. Основная советская практика существенно не изменилась со времён войны, хотя их способность вести глубокие наступательные боевые действия, естественно, возросла благодаря быстрой механизации Советской Армии.

Член расчета бежит за следующим снарядом, пока немецкий расчет ведет огонь из FH70 в Ларкхилле, Англия. Британские артиллеристы вели стрельбы на полигонах в Сардинии, а совместные учения НАТО проводились в разных странах Европы. Это сотрудничество позволяет армиям сравнить свои знания о стандартных оперативных процедурах и ознакомиться с местностью, на которой им, возможно, когда-нибудь придется сражаться.

Упор делается на мобильность, концентрацию сил в заданном месте атаки, внезапность, активные действия и стремление к сближению с противником и поддержанию контакта до его полного уничтожения. Чтобы обеспечить как широту, так и глубину атаки, упор делается на масштабные операции (вспомним наступление 1944 года) и тесное взаимодействие между подразделениями при поддержке авиации. Целью таких операций является либо окружение и, следовательно, уничтожение противника, либо глубокое проникновение на его позиции для уничтожения его снабжения, подкреплений и способности к ведению боевых действий. Для достижения этих целей Советы стремятся осуществить решительный прорыв, сосредоточив решающее численное и материальное превосходство в выбранной ими точке (обычно вне карты). Это подразумевает формирование дивизии в общевойсковые боевые группы (с преобладанием бронетехники) на фронте шириной не более пяти миль с одним, а лучше двумя, направлениями наступления. По всей вероятности, дивизии будет предоставлено только одно направление наступления на участке фронта не более двух миль. Учитывая, что фронт армии составит от двадцати до тридцати миль, а наступающая дивизия будет располагаться в глубину от тридцати до шестидесяти миль, чтобы избежать скученности и, следовательно, ядерного удара, фланги фактически останутся открытыми.

Разведывательные подразделения будут использоваться не только перед передовыми частями, но и на этих флангах, а также между дивизиями, составляющими армию. В ходе наступления советские войска обычно будут атаковать двумя эшелонами, причем первый эшелон будет более мощным. Он будет содержать большую часть бронетехники и поддерживаться всей артиллерией. Задачей первого эшелона будет прорыв фронта противника, в то время как второй эшелон будет проходить через (вероятно, истощенные и, возможно, разбитые) первые эшелоны, чтобы развить прорыв и сохранить импульс наступления. Аналогичным образом, дивизии второго эшелона будут проходить сквозь первую волну, чтобы продвигаться к целям или прорывать линию фронта, если это окажется за пределами возможностей передовых дивизий.

Концентрация живой силы и техники (более 2500 единиц в мотострелковой дивизии) очевидно очень опасна и сложна, особенно при тактическом переходе от наступления колонной к быстрому боковому развертыванию для атаки после установления контакта. Для этого наступление возглавляет дивизионный разведывательный отряд, находящийся примерно в 30 милях впереди полковых разведывательных отрядов, которые находятся примерно в 8 километрах от авангарда. Авангард обычно состоит из мотострелковой роты и танкового взвода. В некотором смысле все три имеют схожую роль: они предназначены для обнаружения, оценки и сообщения о позициях противника, а также, по возможности, для их преодоления и продолжения наступления. Это позволяет дивизии избежать траты времени на развертывание для организованной атаки. В ходе атаки передовая полковая боевая группа разворачивается в батальонные боевые группы: две в передовой линии, одна в резерве, с артиллерией, оказывающей непосредственную поддержку примерно в 5 километрах от позиций противника. Задача артиллерии — обеспечивать огневое прикрытие при развертывании по ротам, а затем по взводам в ходе самой атаки. (Естественно, такое развертывание предполагается осуществить за пределами эффективной дальности действия пехотного оружия.) Наступление предполагается проводить быстро, в идеале с использованием БТР, а не спешенной пехоты; когда пехота вынуждена идти в атаку пешком, БТР должны обеспечить прикрытие сильным пулеметным огнем.

Советские войска не жалуют стандартные бои, особенно потому, что они могут включать атаки на сильные позиции (включая танки с закрытыми корпусами) и требуют времени и превосходства в численности, которыми командир не обязательно располагает. Более предпочтительным является так называемый «встречный бой», который подразумевает открытое действие советского формирования против противника, выдвигающегося для контратаки. По сути, это ситуация «огня и манёвра» в крупном масштабе, но Советы предпочитают её, потому что в этом случае противник лишается своих естественных оборонительных преимуществ, а численное превосходство советских войск может быть использовано с максимальной эффективностью. Встречный бой предполагает крупное фланговое движение после того, как разведывательные подразделения и авангард, выступающий в качестве опорного пункта для развёртывания, блокируют ход продвижения противника и сковывают его, одновременно, как ожидается, выявляя масштабы и направление продвижения противника.

В зависимости от наземной дислокации основные силы наступления будут направлены на фланг, пока противник удерживается на своих позициях и не может подготовить оборонительные позиции. Фланговый обход направлен на охват позиции противника до тех пор, пока под артиллерийским прикрытием атака не будет начата силами полка. В связи с опасностью того, что сам обход может быть захвачен во фланг, советские войска предусматривают использование оборонительных мер, таких как размещение противотанковых орудий, вертолётов с противотанковыми ракетами и минных полей, для защиты своих позиций от атак. Очевидная проблема такого наступления присуща любому бою: успех не может быть гарантирован, а роли атакующей и жертвы могут поменяться местами.

Возможно, наиболее часто практикуемое советскими войсками учение – одна из самых сложных военных операций – форсирование речного препятствия в присутствии противника. Поскольку любое продвижение советских войск в Западную Европу привело бы к столкновению с серьёзной водной преградой, понятно, почему это вызывает серьёзную обеспокоенность. Теоретически они считают такие атаки обычным делом, полагая, что их следует проводить с линии наступления без каких-либо задержек ни при форсировании препятствия, ни при прорыве с захваченного плацдарма. Соответственно, они оснастили себя обширным и эффективным амфибийным и инженерным оборудованием. Все их БТР, за исключением одного – устаревшего – являются амфибийными, как и лёгкий разведывательный танк ПТ-76. Советские ОБТ, учитывая твёрдое речное дно и мелководные берега, могут плавать под водой, а их мостоукладочное и переправочное оборудование оказалось полезным для индийцев в войне за Бангладеш и для египтян в войне с Израилем 1973 года.

ПТ-76 (плавающий танк-76) — советский плавающий, лёгкий и основной танк.

Плавающий танк 76 модель был принят на вооружение ВС Союза ССР в 1951 году. За время серийного производства, с 1951 года по 1967 год, неоднократно модернизировался, всего было выпущено 3 039 единиц ПТ-76, а также ряд боевых машин на его базе.

Тем не менее, между намерением и реальностью вполне может быть разница, поскольку установка дыхательных трубок — трудоёмкий процесс, и вполне ожидаемы некоторые задержки в разведке, организации переправы и реорганизации после неё. Проблемы организации речного десанта многочисленны, не в последнюю очередь из-за необходимости выбирать места переправ без предварительной разведки. Существует также проблема организации атак на относительно узком фронте, но не настолько плотно, чтобы спровоцировать ядерный удар. Акцент делается на внезапных переправах разведывательных групп, которые пытаются захватить и удержать незащищённые переправы. Однако для целенаправленного десанта инженерная разведка необходима за некоторое время до прибытия основных сил. В дивизионном десантном десантном отряде передовое подразделение — обычно боевая группа мотострелкового батальона — выдвигается вперёд, чтобы расчистить подступы к реке, занять позиции на противоположном берегу и, по возможности, предотвратить контратаку или отход противника. Сама дивизия должна была переправиться двумя эшелонами, причем более сильная ее часть должна была переправиться второй.

То, что они отступают от своей обычной процедуры продвижения вперёд с более сильной частью своих сил, говорит о том, что переправа через реку может быть не такой уж простой задачей, но причина, по которой большая часть сил была оставлена для второй волны, заключается в уверенности, что второй эшелон сможет сохранить импульс наступления, пройдя сквозь первую волну без необходимости перегруппировки. В наступлении первого эшелона передовой полк обычно выделяет два или три батальона, каждый из которых имеет все три роты, развернутые в линию, в идеале все они входят в воду одновременно. Достигнув противоположного берега, пехота спешивается с БТР для выполнения непосредственных задач. После того, как передовые батальоны захватили противоположный берег (а непосредственные задачи передовых полков могут находиться на расстоянии до шести миль от самой реки), второй эшелон выдвигается вперёд с паромами ГСП и мостовым оборудованием для приёма бронетехники. Танки в первый эшелон не вводятся.

ГСП, он же «Изделие 55» — машина инженерного вооружения, гусеничный самоходный паром.

Гусеничный самоходный паром ГСП предназначен для паромной переправы средних и тяжёлых танков, самоходных артиллерийских установок и средних танков с минными тралами при преодолении войсками водных преград.

Время между первым наступлением и переправой танков, как предполагается, составляет около тридцати минут. Для содействия этому процессу воздушно-десантные войска могут быть использованы либо для обеспечения переправы до прибытия дивизии, либо во время самой атаки. Непосредственная авиационная поддержка, как правило, предусматривается для наступления и на период немедленной перегруппировки на плацдарме, когда передовые мотострелковые подразделения будут лишены бронетехники и артиллерии. Будет доступна общая артиллерийская поддержка, вплоть до применения ядерного оружия, если цель будет сочтена достаточно важной. Возможно, при переправе через реку советские войска применят реактивную артиллерию против позиций противника, а также широко применят химическое оружие, поскольку оно обеспечит насыщение местности. Для прикрытия атаки на всех начальных этапах будут широко использоваться дымовые завесы.

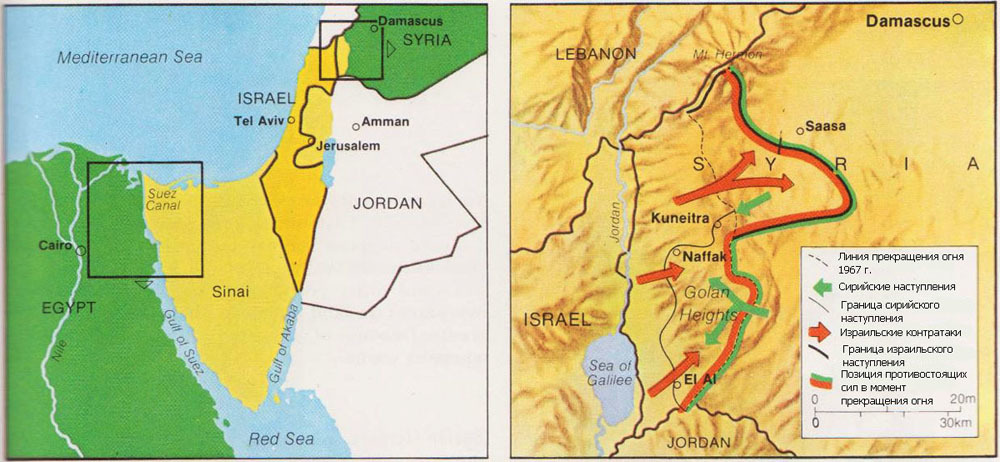

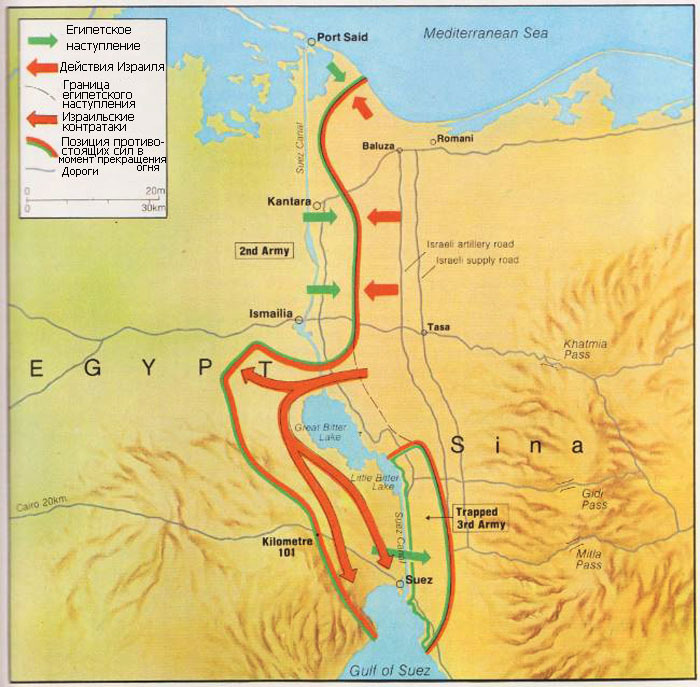

Плановый бой, встречный бой и речной штурм – вот основные тактические приёмы Советской Армии: простые, прямолинейные и не слишком сложные или изощрённые, они напрямую используют сильные стороны военной машины. В общих чертах, методы, которых придерживаются Советы, тяготеют к концепции «потока» в полностью механизированном масштабе и модернизированном для включения нового вооружения. Главным источником слабости может быть снабжение и техническое обслуживание, которые довольно слабы, и здесь Советы могут столкнуться с серьёзными проблемами. Арабо-израильская война 1973 года выявила высокие темпы расхода боеприпасов и снаряжения на современном поле боя. В войне 1967 года они были несколько скрыты ранним воздействием израильской авиации и дезорганизацией арабов. В 1967 году израильтяне с презрительной лёгкостью разгромили египтян, иорданцев и сирийцев. В эйфории победы израильтяне и многие сторонние наблюдатели были склонны рассматривать исход войны как оправдание танков. Действительно, боевые характеристики израильских танков были впечатляющими.

Танк Tiran-4 Early представлял собой вариант танка Т-54/55, использовавшийся Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в период с 1967 по 1974 год. Эти танки были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль разгромил несколько арабских стран и захватил значительное количество военной техники.

Танки «Центурион» («Centurion») прорвали египетские оборонительные позиции в Хан-Юнисе и Рафе и прорвали основную часть египетской обороны в направлении Эль-Ариша; израильская бронетехника внесла значительный вклад в окружение и уничтожение египетских танков к востоку от перевала Митла.

Израильский танк «Центурион» («Centurion») во время войны Судного дня. Войны на Ближнем Востоке позволили экспертам оценить оружие и технику в действии и продемонстрировали, что многие уроки 1940 года актуальны и тридцать лет спустя. Авиация обеспечивает свободное передвижение по суше, что, в свою очередь, даёт атакующему больше свободы действий для нанесения ударов по противнику, когда и где он захочет.

Израильские танки также хорошо проявили себя в боях на Западном берегу и при штурме позиций на Сирийских высотах.

Шестидневная война 1967 года...

Однако война 1973 года показала, что, хотя танк, несомненно, был чрезвычайно важен, он не был тем самым превосходящим оружием, каким его считали некоторые наблюдатели. Когда египтяне хлынули через канал в своём первом наступлении, израильтяне ввели в бой свою бронетехнику так же, как и в 1967 году. Эти контратаки были несбалансированными, плохо скоординированными и лишенными пехоты, артиллерии и непосредственной авиационной поддержки.

Военные действия 1973 года...

Израильское наступление было буквально остановлено на месте: бронетанковая бригада, наступавшая на Суэц, была уничтожена не танками и артиллерией, а главным образом новым оружием, впервые появившимся на поле боя – высокоточным управляемым оружием (ВУО) типа «Саггер» и переносными ПТРК.

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) — управляемая ракета, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей, может применяться и для поражения других объектов.

Широкое применение ПТРК позволило нанести неприемлемые потери израильтянам, которые из-за углубляющегося кризиса на Сирийских высотах были вынуждены перейти к обороне на Синае и ожидать подкрепления и перегруппировки. Однако на севере израильские танки продемонстрировали свою эффективность в качестве истребителей танков. Мощь сирийского наступления в сочетании с упорством и невероятной храбростью вынудили израильтян отступить, но лишь ценой непомерных затрат времени, потерь и физической выносливости. Двигаясь вперёд в традиционных советских тактических построениях, сирийцы перешли на израильские танковые орудия, и израильтяне максимально использовали выгодные условия местности в оборонительном бою. Храбрость и потери израильтян позволили выиграть время для подтягивания резервов, необходимых для начала контратаки, поскольку темп сирийского наступления начал ослабевать. На Синае растущие трудности сирийцев вынудили египтян отказаться от своих первоначальных и весьма ограниченных целей и перейти в наступление, чтобы ослабить давление на своих союзников.

Продвигаясь вперёд, египтяне потеряли сплочённость и открыли огонь по израильским танкам. В последовавшем бою превосходная подготовка и опыт, пожалуй, лучших танковых войск мира, обеспечили Израилю решительную победу. Более того, продвигаясь вперёд после оборонительного этапа, израильтяне показали, что усвоили уроки начального обмена ударами. Была применена новая тактика, включающая общевойсковую боевую группу: пехоту впереди бронетехники и БТР, которые вели плотный огонь по областям, откуда могли вестись или велся огонь ПГВ. По сути, пехота прорывала фронт, чтобы дать возможность бронетехнике продвинуться и развить успех: оба рода войск взаимодействовали, чтобы обеспечить огневое превосходство над противником, полагаясь на превосходство в неизбирательном огне по площадям, чтобы компенсировать эффект высокоточного оружия.

Из-за интенсивного площадного огня наведение высокоточного оружия становится опасным, что снижает вероятность попадания. Отчасти противоядием от более мощного оружия всегда было обеспечение большего количества того же оружия. Отчасти, будущее может показать, что сплошной огонь может свести на нет ценность высокоточного оружия. Как бы то ни было, развитие высокоточного оружия может дать пехоте более активную роль в зоне поражения НАТО, чем до сих пор.

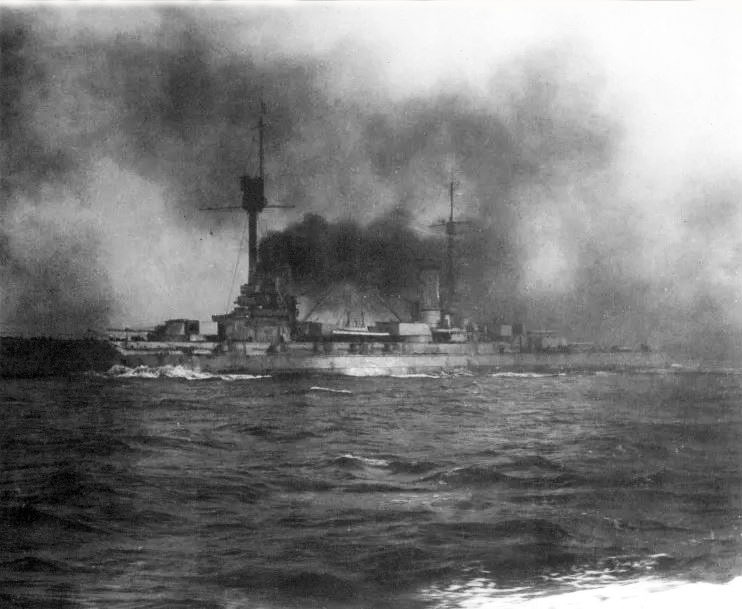

Морская война (Морские приемы ведения войны)

Морская мощь и её развитие до 1914 года

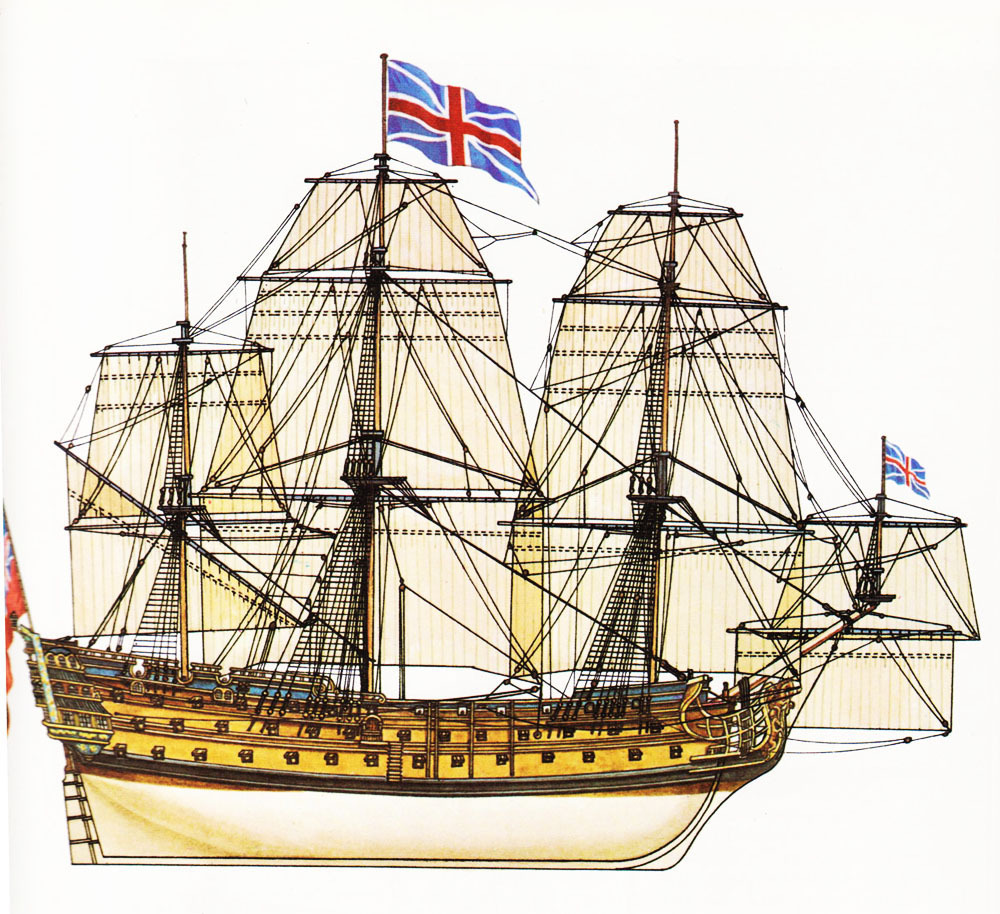

HMS Victory — классический парусный деревянный линкор. Тактика в его время зависела от ветра и хорошей артиллерийской подготовки, а также от способности капитана маневрировать, выводя корабль в положение, откуда можно было обстреливать уязвимые места противника, например, нос или корму.

Морская мощь – это средство, с помощью которого государство или группа государств, действуя сообща, пытается обеспечить и поддерживать господство на море для транспортировки своих торговых и военных ресурсов, необходимых для ведения военных действий. При этом оно, естественно, стремится лишить противника возможности воспользоваться этими возможностями. Стратегические элементы, связанные с поддержанием этой мощи, включают в себя строительство судостроительных и артиллерийских сооружений, баз внутри страны и за рубежом, рыболовецкого, торгового и гидрографического флотов, а также создание окончательного арбитра морской мощи – боевого корабля. От последнего в конечном итоге зависит безопасность прохода других кораблей и безопасность страны. Боевые корабли представляют собой компромиссные конструкции, сочетающие оборонительную защиту, двигательную установку и автономность с наступательной мощью. Это было верно на протяжении всей истории, поэтому характер и мощь боевого корабля в любой момент времени зависят от уровня развития технологий в тот момент. Военные корабли, по крайней мере, всегда строились с использованием самого мощного существующего оружия или в поддержку корабля, несущего это оружие. Однако в нынешнем столетии технологии привели к появлению как оружия, так и средств его доставки, которые соперничали друг с другом за право быть решающим оружием на море; и это оружие привело к специализации кораблей и изменило стратегические и тактические концепции их применения.

Во времена Французской революции и Наполеоновских войн существовал только один тип военного судна: деревянный боевой корабль, построенный с грубыми, неточными и малодальнобойными пушками. Разрушительная сила таких пушек была настолько мала, что для достижения хоть какой-то эффективности их приходилось устанавливать бортовыми залпами и использовать на очень коротких дистанциях. Это имело два последствия. Во-первых, это означало, что орудийные палубы должны были быть достаточно тяжёлыми, чтобы выдерживать вес множества орудий, а борта – достаточно прочными, чтобы обеспечивать некоторую степень защиты орудийных расчётов. Вес, подразумеваемый в подобных расчётах, означал, что корабли должны были полагаться на ветер и течение для передвижения, поскольку самостоятельное движение на веслах было исключено. Во-вторых, в тактическом плане, природа корабля предписывала ему вести бой бортовым залпом, поскольку у него не было никаких средств для наступления спереди или сзади (или вообще каких-либо существенных). Это означало, что сила, стремящаяся к действию, должна была использовать преимущество ветровых условий, чтобы загнать противника в ловушку. Если противник уступал противнику по мощи, но имел преимущество в погодных условиях, превосходящий противник мало что мог сделать, чтобы вынудить противника к действию, поскольку у него не было превосходства в скорости, необходимой для сокращения дистанции. Парусные корабли всех стран были примерно одинаковы (отсюда и примерное равенство в скорости), поскольку преобладающий уровень технологий – знание методов судостроения, мастерство изготовления парусов и канатов, ковки пушек и ядер – был примерно одинаковым в Европе и Северной Америке. Он постоянно развивался и совершенствовался (хотя и очень медленно), но в целом корабли конца XVI, XVII, XVIII и начала XIX веков были схожи по конструкции, характеристикам, навыкам экипажей и зависимости от стихий для передвижения.

Битва у мыса Сент-Винсент, Ричард Бриджес Бичи, 1881 г.

Целью морской мощи была прежде всего оборонительная. Главной целью была защита целостности страны от вторжений и набегов, против которых в противном случае пришлось бы использовать вооружённые силы. В случае Британии, островного королевства у берегов Европы, усеянной государствами, располагавшими армиями, превосходящими её собственную, в этом заключался смысл существования военно-морского флота: другие страны, будучи континентальными, нуждались во флоте по той же причине, но не были так абсолютно зависимы от морской мощи для национального выживания, как Британия. В поисках защиты от морских нападений определённые стратегические интересы могли иметь огромное значение (например, для Британии предотвращение оккупации Нижних Земель враждебной державой из-за близости этих территорий к восточному побережью Англии), обычной тактикой была плотная блокада вражеских портов равным или превосходящим флотом. В эпоху парусного флота такая политика всегда была доступна британцам, поскольку такие корабли обладали огромной автономностью – при условии дисциплины и наличия пресной воды – и им не приходилось возвращаться в порт для дозаправки. Более того, если ветры вытесняли британцев с их баз (у французских и/или испанских портов, поскольку они были естественными врагами Британии), те же юго-западные ветры не давали противнику покидать свои порты. Кроме того, у британцев было больше подходящих портов на атлантическом побережье, чем у французов и испанцев. Таким образом, география и метеорология давали Британии огромные преимущества в морской войне с её постоянными противниками во времена парусных судов. Это повторилось в изменившихся обстоятельствах XX века, в борьбе за достижение второй цели морской мощи – защиты торговли.

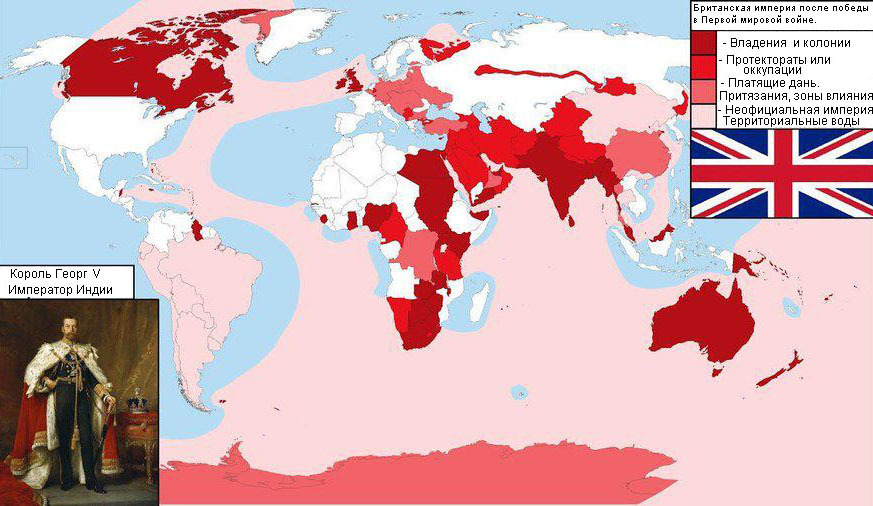

Взглянув на карту мира 1914 года, можно быстро заметить две наиболее характерные особенности Британской империи: ее необъятность и ее преимущественно морской характер.

Британская империя. На пике своего могущества в 1918 году после победы в Первой мировой войне.

План парусного вооружения и вид линейного линкора XVIII века. Такие корабли могли годами оставаться в море при наличии продовольствия и боеприпасов.

В значительной степени, но ни в коем случае не полностью, созданная в эпоху парусного флота, Британская империя была приобретена морской мощью. Почти каждая сужающаяся точка находилась под контролем Великобритании, фактически каждая точка, где коммуникации прокладывались через узкий морской проход, находилась под контролем британцев; каждая точка, где узость морского прохода обозначала поле битвы для великих держав, контролировалась Королевским флотом. Ветер и течения определяли расположение этих позиций во времена парусных судов, угольных бункеров в век пара. К 1914 году, благодаря усилиям прошлых войн, Гибралтар, Мальта, Порт-Саид, Суэц, Аден, Персидский залив, Коломбо, Сингапур, Гонконг, Момбаса, Кейптаун, Фритаун, Фолклендские острова, Вест-Индия, Новая Зеландия — все они находились под британским флагом. С этих позиций и из своих портов Британия контролировала большую часть мировой торговли; с этих позиций она могла немедленно оказать давление на любую другую страну; в этих местах можно было бы собрать средства защиты торговых судов — систему конвоев торговых судов, следующих вместе под вооруженным эскортом, предоставляемым Королевским флотом.

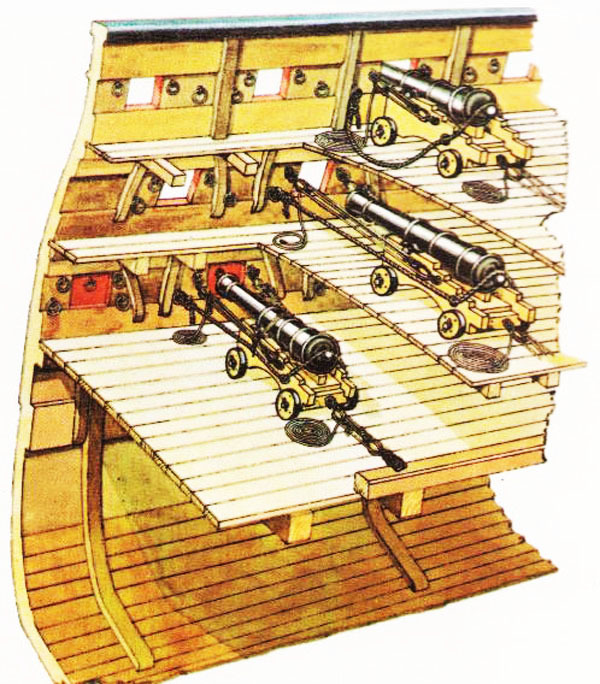

Разрез орудийных палуб трёхпалубного корабля с выдвинутыми пушками, полностью откатёнными и закреплёнными.

Таким образом, функции морской державы в её исторической эволюции по сути были двоякими: защита от вторжения и защита торговли. До появления железных дорог и автомобильного транспорта эти функции имели огромное значение, даже большее, чем сегодня. Однако обратная сторона этих функций также имела огромное значение: господство на морях позволяло владельцу выбирать время и место для вторжения, экспедиции или рейда, что было частью его намерения подчинить противника своей воле; господство на морях также позволяло захватить торговлю противника; отсутствие господства на морях (в последнем случае) побуждало страну отправлять налётчиков для поиска одиноких вражеских торговых судов с целью доставки грузов в порты страны.

Оставались ещё две функции морской мощи, применимые как в мирное, так и в военное время. Во-первых, наличие флота в целости и сохранности было мощным инструментом дипломатии, козырем за столом переговоров, средством получения уступок и достижения соглашений, которые были бы невозможны без флота. Во время войны такой флот также мог сковать ресурсы противника, срочно необходимые для таких операций, как колониальная экспедиция или защита от торговых налётов. Во-вторых, боевые корабли могли «демонстрировать флаг» как инструмент дипломатии, символ власти, намерений и возможностей: в XIX веке эта роль была практически синонимом Королевского флота.

Корабли, выполнявшие эти функции, как отмечалось ранее, были однотипными – деревянными парусными судами с бортовыми пушками. Эти корабли делились на два основных типа: линейные корабли и фрегаты; основное различие заключалось в количестве орудийных палуб. Линейный корабль, по определению, был кораблём, способным занять место в боевой линии против самых тяжёлых вражеских кораблей; такие корабли несли более трёх орудийных палуб. Фрегаты, гораздо более манёвренные, но не обязательно быстроходные, обычно несли одну орудийную палубу и использовались в качестве разведчиков, курьеров и защитников торговли. Выполнение своих функций обоими затруднялось проблемами со связью: дым от выстрелов, такелаж и слабый ветер затрудняли визуальную сигнализацию, и адмиралы испытывали множество трудностей с управлением флотом после начала боя.

Первое сражение при Уэссане (1778) на картине Теодора Гюдена. Адмирал Кеппель позже предстал перед военным трибуналом за то, что позволил французскому флоту скрыться, но был оправдан.

Кроме того, было трудно воспользоваться внезапными возможностями, возникавшими в ходе конфликта. В целом это имело эффект подавления инициативы, поскольку самым простым решением было принять строй линии фронта в бою, когда корабли сражались с равными по численности кораблями в линии противника.

Подобные теории были впервые изложены в Англии в 1653 году в виде «Боевых инструкций» и позднее, в 1673 году, получили дальнейшее развитие. С некоторыми изменениями, они стали священным писанием для Королевского флота в XVII и XVIII веках. Адмиралы могли отступать от линии боевого порядка только на свой страх и риск, и не поощрялось прорывать линию противника, чтобы спровоцировать рукопашную схватку или обеспечить себе сокрушительное преимущество над частью вражеского флота. Только в случае бегства противника святость линии боя могла быть нарушена в генеральной погоне. Слепое следование этим идеям часто приводило к нерешительным сражениям, и профессор Льюис в «Истории британского флота» указал, что между 1692 и 1782 годами пятнадцать ортодоксальных «линейных» сражений не привели ни к одному потопленному или захваченному вражескому кораблю, в то время как шесть «погонь» завершились сокрушительными победами британцев.

Тактическая бесплодность линейной тактики, при которой исход сражения решался географическим положением и стратегическим развертыванием, а не инициативой, действительно привела к усовершенствованию методов сигнализации, предложенных Хау и Кампенфельтом, но в конечном итоге вся эта концепция была подвергнута теоретическому сомнению такими авторами, как де Морог, Клерк и де Гренье, а на практике – такими адмиралами, как Нельсон. Однако остаётся фактом, что независимо от того, как часто линейная тактика демонстрировала свою бесполезность на войне, в мирное время она неизменно возвращалась к использованию. Это, безусловно, имело место после Наполеоновских войн, но в то время произошло одно очень важное событие, которое практически гарантировало перемены: промышленная революция в её применении к морской войне.

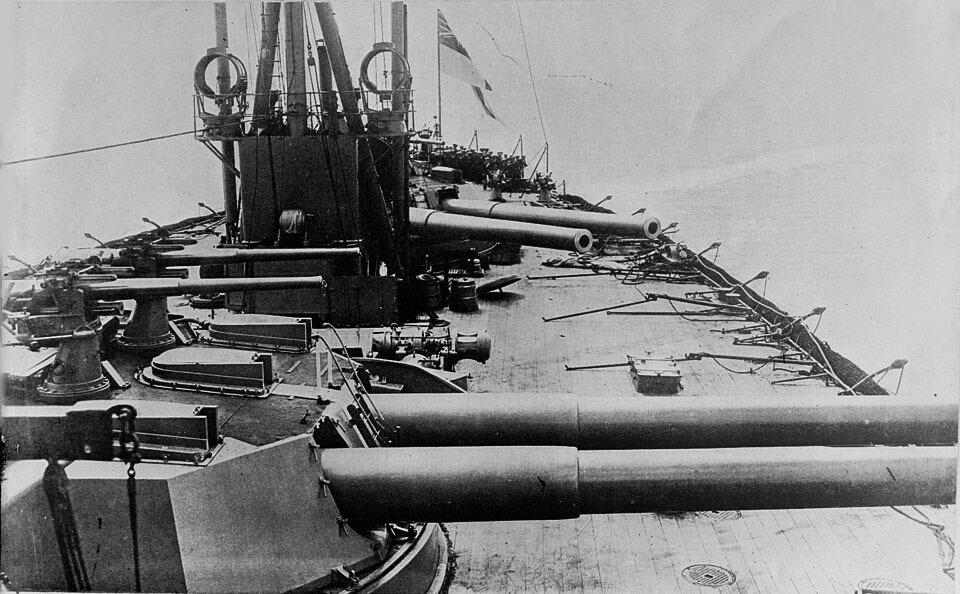

За пятьдесят лет после Трафальгарской битвы единообразие конструкции кораблей, тщательно выработанное за предыдущие двести лет, распалось под воздействием стремительно развивающейся техники, в которой не было ни ориентиров, ни источников накопленных знаний, на которые можно было бы опереться. Корабли претерпели глубокие изменения. Независимое движение было восстановлено с введением сначала гребного, а затем и винтового движителя; орудия стали тяжелее, стали нарезными и стреляли снарядами. Новые снаряды требовали защиты, отличной от деревянной, что привело к тому, что сначала корабли полностью или частично обшивались железом, а затем и полностью строились из железа. Бортовые залпы были упразднены, как и паруса и мачты. Орудия начали устанавливать на вращающихся платформах, что позволяло наводить их по широким секторам обстрела, и их окружали башнями для защиты экипажей. К 1870 году корабли разных флотов значительно различались по конструкции, возможностям и мореходным качествам.

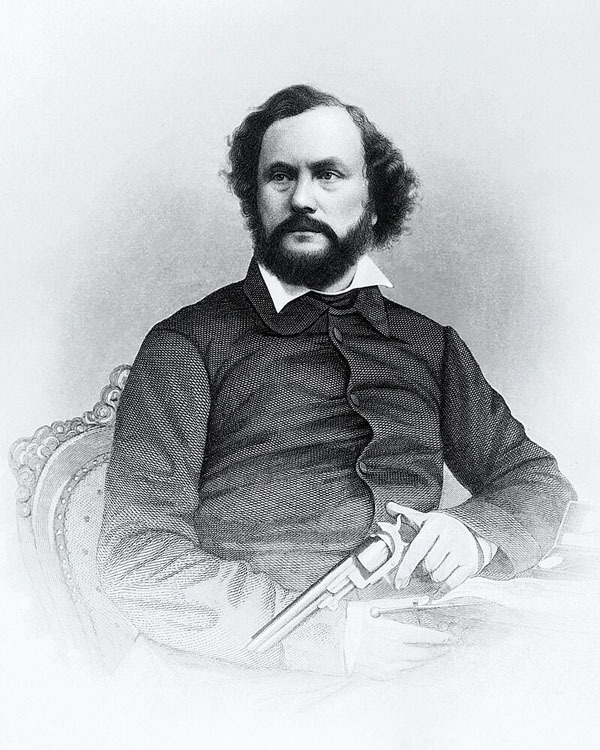

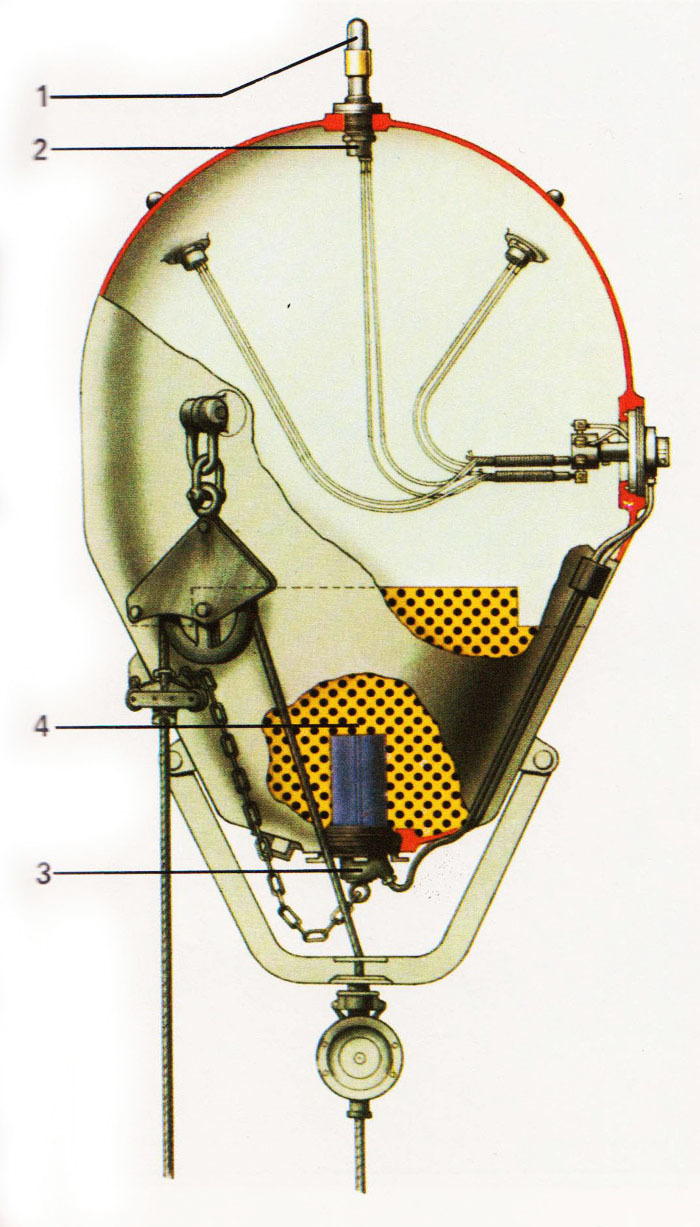

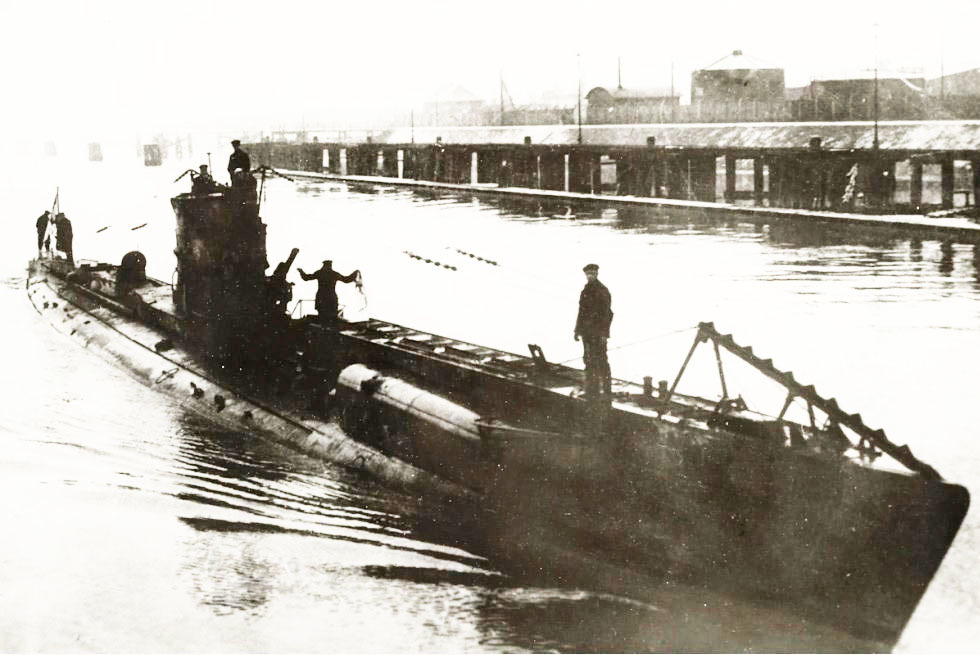

Более того, не только корабли менялись под влиянием развития артиллерии, но и, под влиянием металлургических и химических разработок, появлялись новые виды оружия, потенциальные конкуренты пушкам. Это оружие предназначалось для поражения вражеского корабля в наиболее уязвимую точку под ватерлинией. Поиски такого оружия (помимо тарана) ведутся уже более трёх столетий, но лишь в XIX веке технологии позволили его разработать. Первым новым оружием стала мина (первоначально называвшаяся торпедой), и её изобретение обычно приписывают Сэмюэлю Кольту, хотя работы над таким оружием велись в разных местах одновременно. Кольт изобрел мину – взрывной заряд в металлической оболочке, – которая могла взрываться электрическим током, подаваемым с наблюдательного пункта на суше. Впоследствии были разработаны контактные мины, взрывающиеся при столкновении с кораблём. Ранние мины, по сути, были примитивными, но со временем появилась возможность использовать более эффективные взрывчатые вещества, более эффективные способы инициирования и разработать надёжный метод установки мин на заданной глубине. (Последнее достигалось путем установки мин со специализированного судна с прикрепленным якорем, кабелем и гидростатом, который фиксировал мину на необходимой глубине.)

Сэмюэл Кольт с одним из пистолетов, которыми он прославился. Он также разработал управляемую морскую мину для защиты гаваней и прибрежных вод.

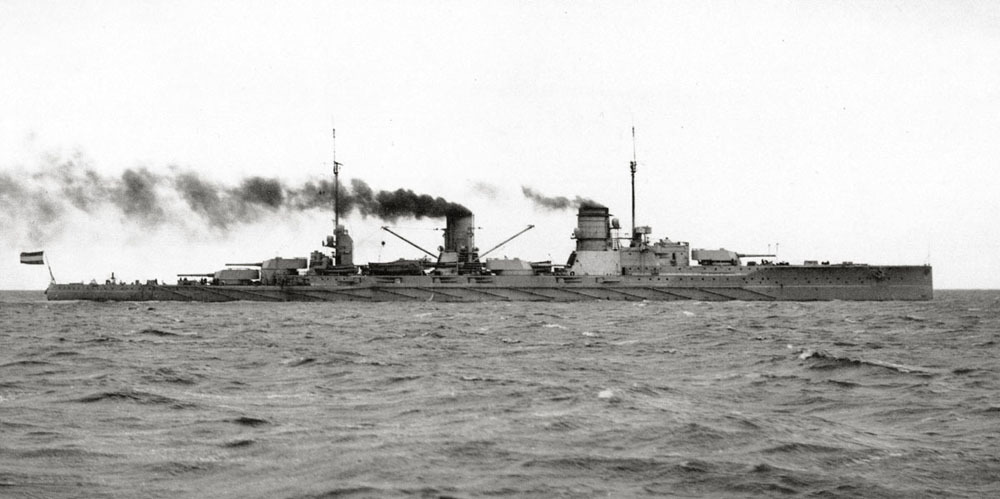

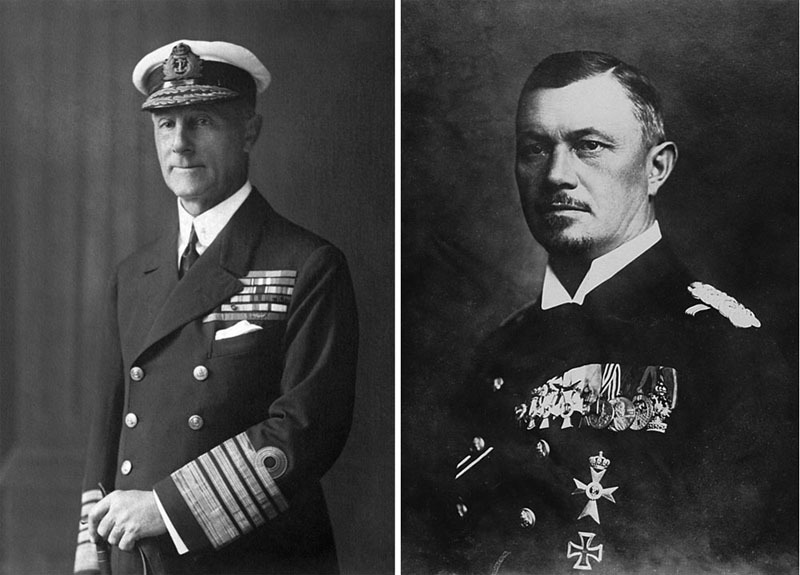

Мины имели огромное стратегическое и тактическое значение. Они широко применялись во время Крымской войны (1854–1856 гг.), но не привели к потерям (первым кораблем, погибшим от мин, стал USS Cairo в 1862 году в битве на реке Язу). Впоследствии их растущая эффективность привела к тому, что политика непосредственной блокады побережья противника становилась всё более нереалистичной, поскольку мины – дешёвое оружие массового производства, не требующее обслуживания и требующее малочисленных сил – были идеальным оборонительным оружием для защиты побережья и гаваней, лишая агрессивный флот возможности манёвра. Более того, в наступательном отношении мины могли быть использованы для ограничения доступа противника в его гавани. Вторым новым оружием была «локомотивная торпеда» – подводное оружие с собственным двигателем, что отличало его от других видов торпед, которые требовали от своих пользователей желаний смерти. (USS Housatonic в 1864 году стал первым крупным надводным кораблём, потопленным подводной атакой, когда подводная лодка Конфедерации с ручным приводом подорвала под собой заряд: подводная лодка погибла в попытке сделать это, такова была опасность ранних типов торпед.) «Локомотивная торпеда» была изобретена австрийцем Лупписом и шотландцем Уайтхедом в Фиуме. Она была неустойчивой в своём направлении и способности удерживать глубину, но могла только совершенствоваться. После того, как в конце семидесятых годов появились винты противоположного вращения, горизонтальный руль и гироскоп объединились, чтобы повысить её эффективность; к 1890-м годам торпеда с 300-фунтовой боеголовкой имела дальность 1000 ярдов на скорости 30 узлов (или 4000 ярдов на скорости 19 узлов) и могла быть выпущена из-под ватерлинии движущегося корабля.