СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2 - 11

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4140

Содержание материала

Первоначально, ещё в 1870 году, строились специальные «торпедные катера», но они были небольшими, не отличались особой мореходностью, дальностью хода и не имели достаточного количества мест для экипажа. В первую очередь они предназначались для обороны гаваней, хотя, как показал опыт русских, когда два их катера потопили турецкий сторожевой корабль в Батуме в 1878 году, их можно было использовать и в наступательных целях, даже с имевшимися в то время примитивными торпедами. Тем не менее, ограничения на использование таких судов можно было преодолеть только путём строительства более крупных и быстроходных судов. Британцы построили «Молнию» («Lightning»), названную так из-за её скорости в 19 узлов. К началу века водоизмещение, скорость и вооружение торпедных катеров росли, и возникла потребность в корабле, способном противостоять таким катерам до того, как они успеют занять позицию для атаки на линию фронта. Британцы, обладая мощным линейным флотом, строили «эсминцы» с хорошей скоростью и довольно мощным артиллерийским вооружением. Многие другие флоты, особенно германский, строили меньшие по размеру, но более быстрые катера с более мощным торпедным вооружением, поскольку их больше интересовали наступательные, а не оборонительные возможности.

Вторым средством торпедной атаки стала подводная лодка, разработанная на рубеже веков. Ранее непреодолимые проблемы, с которыми приходилось сталкиваться при строительстве подводных лодок, были преодолены благодаря технологиям. Сталь стала подходящим материалом для её изготовления; горизонтальный руль (в надежде) управлял погружением; а двигатель внутреннего сгорания и аккумуляторная батарея обеспечивали безопасное и надёжное движение. К 1900 году шесть флотов имели десять подводных лодок, и британский флот, осознавая опасность, которую это судно может представлять для их морского превосходства, быстро занял лидирующие позиции в этой области. Именно британцы оснастили первые прототипы подводных лодок боевой рубкой и перископом и лидировали в этой области вплоть до начала Первой мировой войны. Третий способ доставки торпед — с воздуха, и первый случай применения этого метода состоялся за неделю до начала Первой мировой войны. Он не оказал непосредственного стратегического или тактического влияния, но влияние авиации начало оказываться в некоторой степени на военно-морское мышление ещё до Первой мировой войны, хотя именно сама война придала этому новому измерению ведения боевых действий основной импульс.

Торпеда оказала решающее влияние на тактическое мышление: она заставила увеличить дистанции. В XIX веке мало кто понимал, как будут вестись сражения, и принцип Нельсона о том, что капитан не может ошибиться, если поставит свой корабль рядом с противником, всё ещё широко считался актуальным. Появление тяжёлых орудий в шестидесятых и семидесятых годах не изменило ситуацию, поскольку их точность была крайне низкой.

«Уаскар» ("Huascar") — броненосный монитор, построенный британцами для перуанцев в 1865 году. Он ходил под парусом или паром, имел мощную двойную 10-дюймовую орудийную башню и броневую защиту с прочным таранным носом.

[В одном из испытаний в 1871 году британский линкор, находясь на расстоянии 200 ярдов, промахнулся мимо цели — другого линкора, оба корабля стояли на якоре; в испано-американской войне 1898 года американцам приходилось сближаться с противником, стоявшим на якоре, на расстояние менее 300 ярдов, чтобы добиться попадания, и тогда точность попаданий составила всего 3% (Манильский залив).] Однако торпеды вынудили увеличить дистанции, поскольку линкоры не осмеливались подходить так близко, опасаясь подводной атаки. Торпеды также вынудили более тяжёлые корабли нести вспомогательное и третичное вооружение для борьбы с торпедными катерами до того, как они войдут в зону эффективного огня. Таким образом, для борьбы с тяжёлыми кораблями и защиты от торпедных атак линкору требовалось смешанное вооружение из тяжёлых, средних и лёгких орудий. Смешанное вооружение также считалось необходимым для обеспечения мощного огня, который считался ключом к победе, отчасти в ответ на чудовищные орудия прошлых десятилетий, неповоротливые и малоточные. Развитие скорострельных орудий в восьмидесятые годы позволило кораблю вести мощный огонь, но увеличение дальности, на которой приходилось вести боевые действия, чтобы не попасть под торпеды, означало, что управление огнём становилось всё сложнее.

Разный калибр орудий и снарядов означал разное время полёта снарядов на заданную дальность и сложность определения места падения отдельных снарядов. В начале XX века был установлен принцип централизованного управления огнём, а вместе с ним и единообразие орудий, что позволяло вести точную стрельбу залпами при условии одинакового калибра орудий. Первым кораблём, оснащённым единым тяжёлым вооружением, стал HMS "Dreadnought" (спущен на воду в 1906 году), хотя американцы первыми объявили о своём намерении построить такой корабль. В стратегическом и тактическом отношении «Дредноут» оказал огромное влияние. В стратегическом отношении он настолько превосходил предыдущие типы линкоров по своей огневой мощи и скорости, что положил начало морской гонке между державами за численное превосходство в этом типе кораблей. В конечном итоге эта гонка переросла в англо-германскую, которую в конечном итоге выиграли британцы, но лишь ценой серьёзных потерь в отношениях между двумя странами. С тактической точки зрения, в связи с расширением зоны действия и необходимостью точной стрельбы на высокой скорости, «Дредноут» нуждался в новом тактическом подходе к своему управлению.

HMS Dreadnought — линкор Королевского флота, конструкция которого произвела революцию в военно-морской мощи. Вступление корабля в строй в 1906 году ознаменовало собой такой прорыв в военно-морской технике, что его имя стало ассоциироваться с целым поколением линкоров — дредноутами, а также с классом кораблей, названным в его честь. Аналогично, поколение кораблей, которые он сделал устаревшими, стало называться «предредноутами».

Увеличение артиллерийской мощи и скорости могло дать преимущество только в том случае, если использовалось для обеспечения подавляющей концентрации сил; но фактически тактическое развертывание большинства флотов оставалось построением линии фронта, где боевая линия маневрировала как единое незыблемое целое. Целью такого развертывания было обеспечение наиболее благоприятных условий – ветра, рассеивающего орудийный и дымовой дым, света и солнца – для сосредоточения против вражеской линии, в идеале – с бортовым залпом, направленным против вражеского авангарда. Это было известно как «пересечение Т».

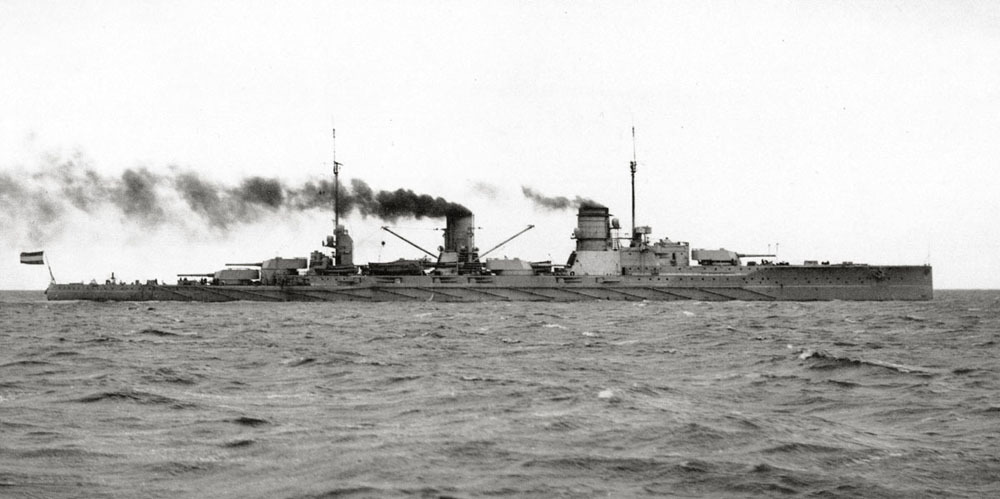

«Зейдлиц», переживший попадание снарядов и торпед и дошедший до берега; его отсеки были затоплены, чтобы корабль оставался в воде даже при очень низкой осадке.

Много внимания уделялось способам обеспечения своевременного развертывания линкоров из их крейсерского строя – компактной массы, прикрываемой сопровождающими судами, – в боевую линию, где можно было обрушить на противника максимально возможную огневую мощь. Меньше внимания уделялось тому, как эскадры, составляющие флот, могли бы использоваться в полуавтономном режиме, тем самым поощряя инициативу и агрессию. Большое внимание уделялось единообразию и деревянной ортодоксальности, при этом слишком большая надежда возлагалась на командующего флотом, который должен был все видеть, знать и приказывать.

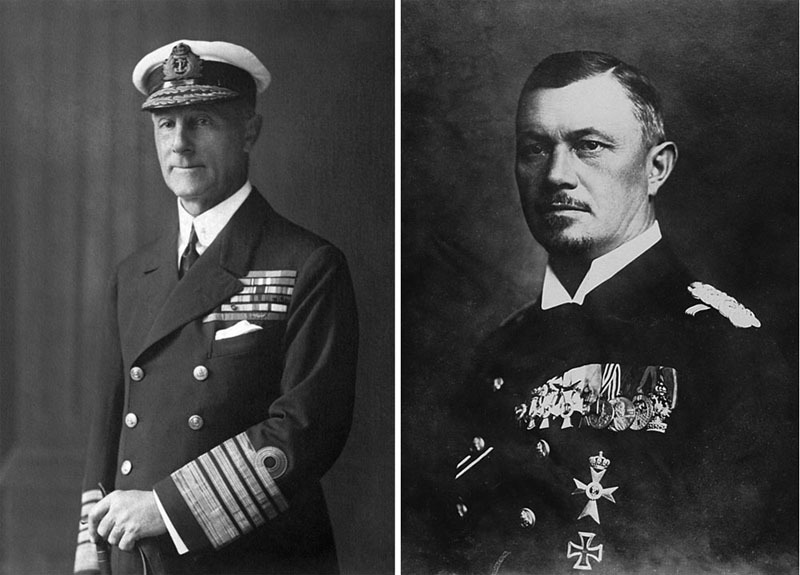

(слева) Адмирал сэр Джон Джеллико, главнокомандующий британским Гранд-Флитом в Ютландском сражении.

(справа) Вице-адмирал Рейнхард Шеер, командующий германским Флотом открытого моря.

Новые разработки значительно усугубили проблемы командующего флотом. Ему по-прежнему приходилось бороться со старыми проблемами, такими как дым, который часто делал невозможной подачу флаговых сигналов (хотя ему помогло внедрение радио до войны), но поле боя расширилось благодаря восстановлению возможности самостоятельного передвижения, и любое сражение неизбежно должно было стать динамичным. Возрастала необходимость постоянно знать местоположение и силы противника посредством детальной разведки и донесения. В этом и заключалась роль крейсера. Крейсеры были вытеснены стальными линкорами, от которых они не могли ни сражаться, ни уходить, поскольку у них не было ни металлической конструкции, ни превосходства в скорости. Первым железным крейсером был британский «Inconstant», почти такой же большой, как современные линкоры.

Согласно другим данным (admin) - Первым британским броненосным крейсером и первым в мире броненосцем с железным корпусом был HMS Warrior, спущенный на воду в 1860 году. Броненосный фрегат, построенный для Королевского флота в ответ на французский деревянный броненосец Gloire, был настоящим технологическим чудом своего времени, отличаясь железной обшивкой и паровой тягой, что значительно отличало его от традиционных деревянных военных кораблей. Сегодня оригинальный HMS Warrior является музеем и хранится в Портсмутской исторической верфи в Англии.

У второсортных военно-морских держав возник соблазн использовать крейсеры с высокой броней в качестве крейсеров и линейных кораблей, но на самом деле теоретические и металлургические разработки привели к разделению эволюции крейсеров на два основных направления. С одной стороны, французское развитие стратегии «Guerre de Course» (стратегии рейдов надводных кораблей) привело к появлению тяжёлых крейсеров, достаточно быстрых, чтобы уклоняться от линкоров, но способных постоять за себя благодаря мощному артиллерийскому вооружению. Французы положили начало этому процессу, построив в 1888 году корабль «Дюпюи де Лом» с 20-узловой скоростью, что делало его несколько медленнее современных крейсеров, но вооружённым орудиями калибра 7,6 и 6,4 дюйма. Затем последовала гонка тяжёлых крейсеров между британцами и французами, в которой пример «Непостоянного» был фактически повторён «Пауэрфул» и «Террибл», которые были почти такими же большими и дорогими, как линейные корабли. Развитие стали способствовало созданию более качественных крейсеров при меньшем водоизмещении, но даже в первое десятилетие нынешнего века наблюдалась тенденция к увеличению размеров, скорости, защиты и вооружения.

Кульминацией этого процесса стали линейные крейсеры, созданные британцами во времена дредноута. Почти такие же большие, как дредноут, они обладали почти такой же мощью основного вооружения и были гораздо быстрее современных линкоров. Линейные крейсеры были специально разработаны для двойной цели: преследования и уничтожения торговых рейдеров, а также в качестве быстрого авангарда линейного флота, способного самостоятельно проводить разведку боем и находиться в боевой линии. Слабость концепции линейных крейсеров, особенно в случае британского флота, хотя и в меньшей степени в немецком и японском, заключалась в том, что тактическое преимущество высокой скорости – возможность выбирать дистанцию и позицию в перестрелке – было достигнуто слишком высокой ценой оборонительной мощи: линейные крейсеры не могли выдержать наносимый ими урон.

Лёгкий крейсер, с другой стороны, не предназначался для того, чтобы принимать на себя удар. Его задачей было установить контакт с противником и удерживать его до достижения контакта с флотом: другими словами, лёгкий крейсер был глазами флота. После начала боя роль разведчика сохранялась, но лёгкие крейсеры должны были обеспечивать защиту линии фронта от атак вражеских крейсеров и эсминцев торпедами, а также сами проводить такие атаки. Для британцев до 1914 года оборонительный аспект этой роли был важнее. Эсминцы Королевского флота имели преимущественно оборонительные приоритеты, хотя и были исключением, поскольку им отводилась наступательная роль в ночных операциях. В целом, флот старался избегать ночных действий, считая их своего рода лотереей, но в то время как линия фронта отказывалась от ночных действий, эсминцам предоставлялась инициатива наносить удары по линии фронта, которые были бы опасны при дневном свете.

До войны эсминцы, как правило, тренировались во взаимодействии с линией фронта как британцами, так и немцами. Оба флота понимали, что координация артиллерийских и торпедных атак с большей вероятностью принесет результат, чем разрозненные усилия. В равной степени оба флота основывали свою тактику не на атаке отдельных кораблей, а на атаках флотилий, полагая, что сосредоточения, создаваемого флотилией эсминцев, будет сложнее избежать. Тактической реакцией линии фронта на такую атаку, по общему мнению, был «отворот от атаки» — выход на небольшую корму с её возмущенным водным потоком, уходящим от торпеды. Таким образом, линия фронта могла обогнать торпеды, поскольку последние начинали замедляться к концу своего хода. Эта тактика была предпочтительнее тактики поворота к торпедам и «прочесывания» их, которая считалась опасной, поскольку сближение скоростей корабля и оружия затрудняло уклонение. Слабость безопасного отворота заключалась в том, что корабль рисковал потерять связь с линией фронта противника.

Эсминцы также выполняли противолодочную функцию, создавая заслон для тяжёлых кораблей, когда последние находились либо в крейсерском плавании, либо в боевом строю. Эффективность эсминцев в этой роли до 1916 года была весьма ограничена, поскольку у них не было средств обнаружения или атаки подводных лодок, кроме артиллерийского огня или тарана. Несмотря на эти ограничения, они, однако, эффективно удерживали подводные лодки на расстоянии от флота: действительно, в период с 1914 по 1916 год был зарегистрирован лишь один случай прорыва британского эсминца немецкой подводной лодкой, что привело к тарану этой подводной лодки «Дредноутом». Тем не менее, угроза подводных лодок накладывала определённые, весьма серьёзные ограничения на стратегическое и тактическое управление боевыми порядками. В стратегическом плане флоты не осмеливались заходить в определённые воды: чтобы двигаться, им приходилось использовать постоянное высокоскоростное крейсерское построение, часто зигзагообразное, постоянно сокращая дальность действия эсминцев, а следовательно, и всего флота.

Подводные лодки сами по себе могли использоваться для защиты подходов к портам и побережью, но, по общему признанию, это было слабым решением, требующим больших затрат личного состава и ресурсов, и вряд ли способным дать значительный результат. Больше внимания уделялось их наступательному использованию, как по отдельности, так и в растянутой линии, как для разведки, так и для атак на боевые порядки противника при первой возможности. С тактической точки зрения, в бою вражеский флот мог быть вытянут через линию патрулирования в «зону поражения» подводных лодок, и по этой причине британцы несколько неохотно следовали за противником, который «отстаивал» во время боя. Однако эта тактика была скорее теоретической, чем реальной, поскольку низкая скорость подводных лодок, как в надводном, так и в подводном положении, действительно затрудняла тесное взаимодействие, хотя угроза была реальной и сохранялась. В этих ролях подводная лодка рассматривалась скорее как придаток к орудию, чем как самостоятельное оружие, и до 1914 года лишь очень немногие рассматривали возможность того, что её главной задачей может стать уничтожение торговых судов. Поскольку подводная лодка не могла снимать экипажи торговых судов, никто всерьёз не рассматривал возможность того, что какая-либо цивилизованная страна могла бы прибегнуть к подобной операции, поэтому это означало убийство или оставление беззащитных моряков торговых судов на произвол судьбы.

Описать ситуацию до 1914 года сложно из-за многообразия задействованных факторов. В материальной и тактической сферах доминировали крупнокалиберные орудия, применявшиеся бортовым залпом на растянутых боевых позициях. Линкоры больше не были абсолютными властителями морей, но подвергались вызову, хотя Первая мировая война показала, что этот вызов в тот момент был переоценён. Однако страх перед новым оружием порождал осторожность как в стратегическом использовании флота, так и в тактических действиях на море.