СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2 - 13

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4151

Содержание материала

Политика блокады Дувра и северной Шотландии была принята в мае 1912 года, когда британские военные планы отказались от непосредственной блокады Германской бухты из-за опасности, исходящей от подводных лодок и мин. Только тогда Британия приняла политику дальней блокады, и даже тогда она мыслила в терминах наблюдательной блокады, протянутой через Северное море. Ранние потери в 1914 году вынудили её отказаться от наблюдательной линии, хотя и неохотно, поскольку это отдавало оборонительным менталитетом, который был анафемой для многих морских офицеров. Искупительной чертой блокады (для британского флота) было то, что её строгость могла вынудить германский флот выйти и сражаться: Королевский флот в целом был убеждён, что германский флот постигнет судьба прежних врагов. Подавляющая решительная победа была тем, чего требовала британская общественность; этого же ожидал и весь мир. Это была серьёзная проблема для Адмиралтейства и главнокомандующего Гранд-Флитом Джеллико, который не питал иллюзий относительно реального положения дел. Джеллико ясно понимал, что Британии не нужно сражаться, чтобы сохранить господство на море: она находилась в положении, когда ей достаточно было избежать поражения, чтобы держать Германию в узде, находясь в подчиненном положении. С другой стороны, он также понимал, что поражение на море повлечёт за собой непредсказуемые последствия – возможно, катастрофические для нейтралов – и оставит беззащитной перед атакой всю англо-французскую торговлю, от которой зависело выживание союзников. Таковы были стратегические соображения Джеллико. Его тактические рассуждения также носили оборонительный характер, и, будучи оборонительными, Джеллико частично лишался возможности решающего сражения, поскольку слабый германский флот скорее попытается избежать боя, чем принять его.

Адмирал флота Джон Рашворт Джеллико, 1-й граф Джеллико, GCB, OM, GCVO, SGM, DL* (кавалер Большого креста ордена Британской империи, кавалер Большого креста Королевского ордена Виктории, старший гвардеец Королевского ордена Виктории, старший гвардеец Королевского ордена Виктории) (5 декабря 1859 г. – 20 ноября 1935 г.) был офицером Королевского флота. Он участвовал в англо-египетской войне и Боксёрском восстании, а также командовал Гранд-Флитом в Ютландском сражении в мае 1916 года во время Первой мировой войны. Его руководство флотом в этом сражении было спорным. Джеллико не допустил серьёзных ошибок, и германский флот открытого моря отступил в порт, в то время как поражение было бы катастрофой для Великобритании, но общественность была разочарована тем, что Королевский флот не одержал более драматичной победы, учитывая численное превосходство противника. Позднее Джеллико занимал пост Первого морского лорда, курируя расширение военно-морского штаба Адмиралтейства и введение конвоев, но был освобожден от должности в конце 1917 года. В начале 1920-х годов он также занимал пост генерал-губернатора Новой Зеландии.

Джеллико хотел ввести немцев в бой при наиболее благоприятных для британцев обстоятельствах. Поэтому в своих тактических размышлениях он должен был учитывать, что, помимо ограничения дальности в 900 миль от своих баз (из-за ограниченной дальности плавания эскортных кораблей), он должен был избегать действий в южной части Северного моря, где угроза мин и торпед была наиболее высока. В связи с этой угрозой Джеллико дал ясно понять, что он не намерен подчиняться отвороту противника при контакте, поскольку это могло быть попыткой заманить британский флот в ловушку для подводных лодок или мин. Таким образом, два важных стратегических решения — географическое преимущество Британских островов по отношению к Германии и необходимость избежать поражения — усилили существующий страх перед новым и в значительной степени неиспытанным оружием и фатально ограничили агрессивное тактическое развертывание.

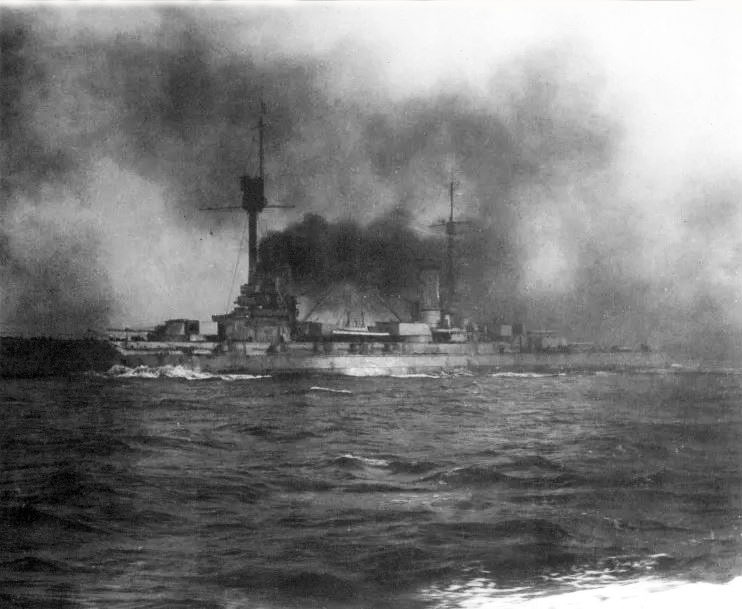

«Фридрих дер Гроссе» — линкор класса «Кайзер», вероятно, во время капитуляции в 1918 году. Корабли, работавшие на угле, создавали дым из дымовых труб, что могло стать помехой в бою. Во время сражения у Доггер-банки британцы надеялись занять позицию к востоку, которая отрезала бы немцев от портов базирования и дала бы Королевскому флоту преимущество в виде света и ветра, чтобы рассеять дым из дымовых труб.

Для немцев ситуация была совершенно иной. Они строили свой флот в соответствии с Военно-морскими законами 1898 и 1900 годов, сознательно стремясь добиться уступок от британцев: это привело лишь к отчуждению англо-германских отношений. Теперь, во время войны, флот был бессилен предотвратить исчезновение немецкой торговли с поверхности океанов, не принеся при этом никакой выгоды немцам за пределами Европы. Германская Тихоокеанская эскадра была фактически списана с началом войны; Хотя изобретательное и агрессивное управление этой эскадрой фактически привело к тому, что она просуществовала дольше и оказалась более полезной, чем могла бы быть в противном случае. Тем не менее, хотя германский флот в первые месяцы войны и был крайне неактивен в защите германских заморских интересов и торговли, он играл жизненно важную роль на протяжении всей войны просто как «действующий флот», который, оставаясь непобеждённым, предотвращал рассредоточение вражеского линейного флота и лёгких сил для выполнения других неотложных задач.

Поскольку британцам необходимо было сосредоточить все имеющиеся у них силы в Северном море, поскольку именно от немцев зависело, когда, если и какими силами предпринимать наступление, Королевский флот не мог направить значительную часть своих сил на второстепенные театры военных действий. Следовательно, весь потенциал морской мощи не мог быть полностью реализован, пока немецкий флот оставался нетронутым. Более того, для немцев линейный флот служил линией обороны, обеспечивающей ограниченную тактическую мобильность лёгких надводных кораблей и дальнюю поддержку рейдеров. Пока Флот Открытого моря оставался нетронутым, британские тральщики и минные заградители не могли войти в Германский залив, чтобы попытаться запереть немцев в своих гаванях. Если бы они это сделали, лёгкие немецкие силы оказали бы им противодействие, и любое расширение масштабов действий привело бы к тому, что британская линия фронта оказалась бы втянутой в южную часть Северного моря, очень близко к Германии и далеко от своих собственных баз. Гранд-Флит мог позволить себе нести потери в Германском заливе только в том случае, если бы немецкий линейный флот уже был потоплен; Пока он оставался, у британцев не было возможности рискнуть и глубоко проникнуть в Северное море.

Таким образом, у торговых рейдеров оставалось достаточно места для выхода в море. Однако немецкий линейный флот не был просто пассивен. Он, как и Гранд-Флит, стремился к сражению, но только на своих условиях, и эти условия включали предварительное уравнивание сил минно-торпедной борьбой, которая, по сути, так и не была реализована. Если немцы не могли уменьшить превосходство противника или захватить лишь часть Гранд-Флита, они не были готовы к открытому бою. Учитывая это нежелание стоять и сражаться, Королевский флот мало что мог сделать, чтобы форсировать события. По большей части немцы довольствовались использованием своих основных флотов в небольших операциях, а не в боевых действиях против британцев. Такие операции включали сотрудничество с армией на Балтике против русских, незначительные в военном отношении, но политически и морально выгодные рейды типа «бей-и-беги» на восточное побережье Англии, а также совместные с армией операции против русских на Балтике.

Операции против восточного побережья Англии должны были быть достаточно безопасными, учитывая, что база Гранд-Флита в Скапа-Флоу находилась так далеко, что немцы могли обоснованно рассчитывать оказаться на полпути домой до того, как британцы успеют отреагировать. Эта надежда оказалась необоснованной, поскольку разведывательная служба Адмиралтейства была весьма эффективна и, благодаря захваченным русскими кодовым книгам, найденным на потерпевшем крушение крейсере «Магдебург», могла читать немецкие радиоприказы с той же скоростью, что и их получатели. Таким образом, когда в январе 1915 года немцы совершили вылазку основными силами из трёх линейных крейсеров и одного броненосного крейсера к Доггер-банке с намерением помешать британским рыболовецким и военно-морским силам, которые могли находиться в этом районе, британцы смогли выставить против них пять линейных крейсеров. (Гранд-Флит оказывал им непосредственную поддержку, хотя в этот раз так и не вступил в бой.)

Последующий бой был крайне запутанным: лёгкие крейсеры и эсминцы, действовавшие в качестве разведки, столкнулись на флангах основных сил. Когда немцы поняли, что столкнулись со значительно превосходящими силами противника и что у них нет никакой возможной поддержки, они попытались уйти на юго-восток. Британцы предпочли бы обойти немецкие тылы, чтобы занять позицию к востоку от них, где они имели бы преимущество в свете, ветре (чтобы рассеять дым из дымовых труб) и выгодное положение между немецкими кораблями и их базами, но страх перед минами помешал им двигаться в этом направлении. Последовавший бой, таким образом, представлял собой упорное преследование, в котором арьергард немецкой линии и авангард британских сил подверглись серьёзным испытаниям по мере сближения дистанций. В ходе боя тактическое развертывание британских кораблей было ошибочным: самый медленный корабль в линии остался позади, что несколько уменьшило преимущество численного превосходства, а распределение огня британцев было крайне неточным.

Первые два британских корабля верно взяли на себя немецкий головной корабль (хотя и без точного наблюдения), а третий и четвёртый британские корабли вступили в бой со своими противниками, оставив второй немецкий корабль нетронутым. Первые три немецких корабля вступили в бой с британским флагманом, который, получив тяжёлые повреждения, был вынужден выйти из строя. При этом он отдал ряд крайне запутанных приказов, которые привели к тому, что оставшиеся четыре линкора прекратили бой и вместо этого развернулись против повреждённого броненосного крейсера, покинувшего немецкий строй примерно пятнадцатью минутами ранее. Неудачная сигнализация флагами (радиостанция была сбита), безынициативность со стороны подчинённых, которые беспрекословно выполняли приказы, несмотря на боевую обстановку, плохая артиллерийская стрельба и полная неразбериха лишили британцев того, что могло бы стать значительной победой, хотя большинство уроков, которые можно было бы извлечь из битвы, были утеряны в эйфории.

Единственное кратковременное военно-морское сражение в этой войне произошло в Ютландском сражении (31 мая/1 июня 1916 г.). Давление блокады, нерешительные бои при Вердене и необходимость для германского флота предпринимать какие-либо действия, чтобы оправдать своё существование и поднять боевой дух, побудили немцев искать способ уничтожить часть Гранд-Флита. С самого начала немцы не планировали длительных боевых действий против превосходящих сил, а скорее надеялись провести «демонстрацию» у берегов Норвегии или Дании и, возможно, заманить часть британских сил на свою линию фронта, действуя в поддержку демонстрационных сил (линейных крейсеров). Они также стремились использовать подводные лодки в качестве разведывательных сил и для атак при первой возможности, в соответствии со стратегией сокращения британского численного превосходства. Британцы, осведомлённые превосходной разведкой, знали о готовящейся подобной операции и аналогичным образом распределили свои силы, разместив линейные крейсеры в авангарде и обеспечив поддержку боевым флотом. В общей сложности британцы развернули 28 линкоров, 9 линейных крейсеров, 1 гидроавианосец и 112 крейсеров и эсминцев; немцы имели 16 линкоров, 6 линкоров додредноутного типа, 5 линейных крейсеров и 72 крейсера и эсминца.

Более полную информацию о этих событиях можно посмотреть в разделе: "Мировая история сражений 6-10" "Ютландское сражение"