СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2 - 14

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4150

Содержание материала

Первый контакт между крейсерами соединения линейных крейсеров состоялся в 14:20. Британские линейные крейсеры повернули на юго-юго-восток, чтобы вступить в бой с немецкими линейными крейсерами, которые, в свою очередь, отошли к немецкой линии фронта. Из-за сбоя в работе сигналов британские линейные крейсеры вступили в бой, имея преимущество лишь шесть к пяти, поскольку четыре быстроходных линкора поддержки не получили приказов. Таким образом, из-за отсутствия более половины орудий в начальной перестрелке британцы не смогли максимально использовать своё преимущество, в то время как проблема Доггер-банки, а именно неправильное распределение огня, повторилась. В ходе так называемого «забега на юг» британцы потеряли «Индефатигейбл» и «Куин Мэри». Однако по мере того, как линкоры, срезая углы, выстраивались в линию, потери немецкой линии фронта росли. Кульминация этой фазы боя наступила в 16:30, когда, с сокращением дистанции, обе стороны начали массированную атаку эсминцами на линию противника. Когда эсминцы столкнулись, обе стороны потеряли по два корабля, обе боевые линии развернулись в соответствии с тактической доктриной, и контакт был временно потерян.

Когда обе стороны развернулись для возобновления контакта, британские лёгкие крейсеры в авангарде обнаружили перед собой всю немецкую боевую линию. Их донесения в соединение линейных крейсеров позволили британским кораблям совершить поворот на шестнадцать румбов и изменить курс, чтобы привлечь немцев к Гранд-Флиту, точно так же, как они сами были привлечены к немецкой боевой линии. Поскольку британцы поворачивали последовательно через заданную точку, а не одновременно, последние корабли в линии (линкоры) понесли тяжёлые потери. Но в «Рубеже на север» световые условия на этот раз были благоприятными для британцев, и немецкие линейные крейсеры понесли ещё большие потери, настолько, что авангард был вынужден отступить и использовать торпедные атаки, чтобы ослабить давление. В этой схватке немецкие крейсеры серьёзно пострадали от своевременного вмешательства большего количества британских линейных крейсеров, действовавших в качестве авангарда Гранд-Флита. Это вмешательство позволило защитить развертывание Гранд-Флита в боевой порядок и скрыть его присутствие от немецких разведывательных сил, чьи действия на протяжении всего боя были невпечатляющими.

Хотя линейные крейсеры крайне плохо справлялись с ролью разведки и были серьёзно затруднены неизбежными навигационными несоответствиями, окончательное развертывание Гранд Флита из крейсерского в боевой порядок для первой фазы действий линейного флота было мастерским, поистине редко, если вообще когда-либо, превзойдённым. Развертывание с востока-юго-востока от левой колонны обеспечило пересечение линии немецкого наступления и её огибание, тем самым обеспечив жизненно важную позицию между противником и его базой; это также позволило британцам максимально использовать ухудшающуюся освещённость и предотвратить маскировку орудий во время развёртывания. Более того, любое другое движение вполне могло вывести линию в зону торпедной атаки, ещё не полностью развёрнутой. Хотя немцы пытались отбиваться, столкнувшись с, казалось бы, сплошным горизонтом британских линкоров, Мощный огонь вынудил их сдаться, поскольку авангард был лишён большей части своей мощи из-за маскировки батарей.

Чтобы выпутаться, немцы совершили поворот на шестнадцать румбов, изменив порядок своей линии, поскольку корабли развернулись вместе, и уведя их от британской линии. Этот манёвр был проведён под прикрытием дымовой завесы и торпедной атаки, и мастерство, с которым он был выполнен, в сочетании с дымом и слабым светом, привело к тому, что британцы потеряли контакт. Те корабли, которые видели манёвр, не доложили о нём Джеллико. Гранд Флит не сразу повернул к противнику. Из-за приближающихся сумерек — к этому времени было около 18:42 — и опасения торпед, британцы были обеспокоены сохранением численности флота и позиций между противником и его базами, поскольку Джеллико был уверен в возобновлении действий утром.

Война и торговля: Конвой в конце Первой мировой войны; группировка кораблей давала подводным лодкам лишь одну возможность атаковать, прежде чем они сами подвергались атаке.

Британцы двигались эшелоном на юго-запад, а затем на юг, частично маскируя друг друга, когда около 19:10 снова оказались на пересечении немецких линий. Немцы, отступив назад на ещё один поворот на шестнадцать румбов, попытались проскользнуть в тыл британской линии в последних лучах солнца, но случайно попали в её центр. Немцы снова подверглись беспощадной атаке и были вынуждены снова изменить строй под прикрытием дыма и провести торпедную атаку и самоубийственный рывок линейных крейсеров, чтобы привлечь на себя огонь. На этот раз британской линии обороны пришлось резко отвернуть, чтобы уйти от торпед, и в результате они потеряли контакт и больше его не восстановили, хотя линейные крейсеры обменялись огнем между 20:23 и 20:40 — последний случай в Первой мировой войне, когда крупные корабли британского и германского флотов вступили в бой друг с другом.

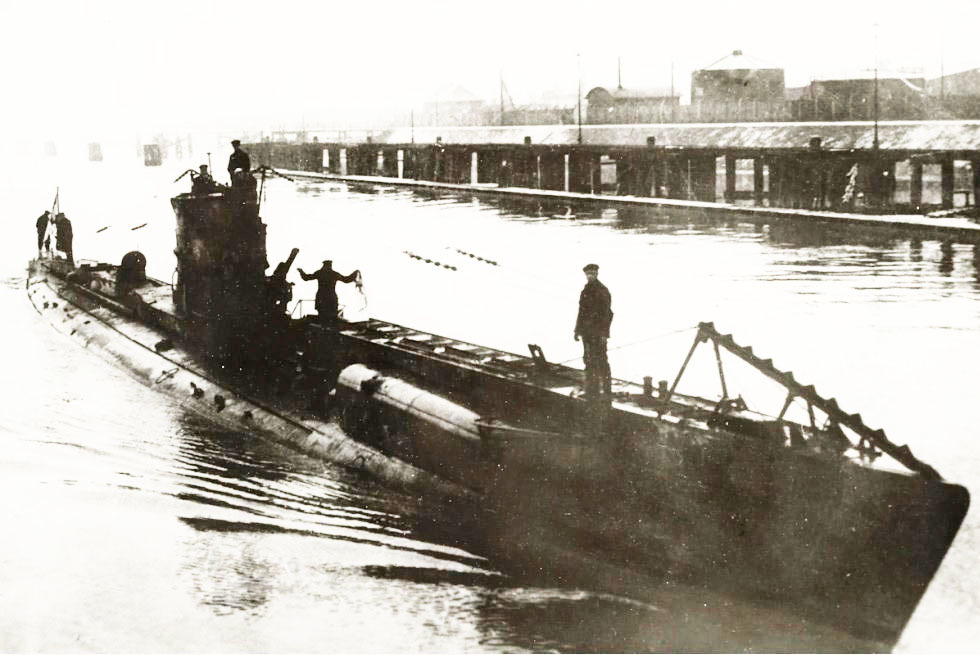

Британский флот открытого моря в Северном море.

С наступлением темноты тактическое положение изменилось: британцы намеревались отказаться от действий; немцы были полны решимости прорваться к своим базам любой ценой, поскольку альтернативой было бы уничтожение следующим утром. По большей части им это удалось. Британские эсминцы, выставленные за линией фронта для предотвращения такого прорыва, просто не имели достаточной мощи, чтобы остановить немецкий удар; эсминцы добились некоторых успехов, но понесли очень тяжелые потери в одностороннем бою, в котором у немцев было преимущество в виде знания британского ночного вызова. К следующему утру немцы были на берегу Гранд Флита и были в безопасности. В целом ни одна из сторон не потеряла ни одного линкора, хотя немцы потеряли предредноут: британцы потеряли три линейных крейсера против единственной немецкой потери; три броненосных крейсера против четырех потопленных немецких легких крейсеров и восемь эсминцев против пяти немецких потерь. Учитывая баланс военно-морских сил, общие потери были примерно равными.

UC-71, одна из подводных лодок, использовавшихся немцами в Первой мировой войне. 8 августа 1917 года она вела ожесточённый четырёхчасовой бой с кораблём «Q» HMS Dunraven.

Тактически бой завершился вничью, немцы немного перевесили потери. Однако в стратегическом плане битва стала решающей победой британцев: их контроль над водной поверхностью сохранился, а блокада не была прорвана. Более того, ни разу за всю войну немцы не пытались вступить в бой с флотом. Этот бой мог бы, и, возможно, должен был быть, более тотальным для британцев. Материальные недостатки (низкое качество снарядов, отсутствие противовзрывных устройств в погребах, слабая броня линейных крейсеров), тактическая негибкость, чрезмерная осторожность, откровенная некомпетентность в некоторых случаях, злоупотребление разведданными и, прежде всего, незнание позиций и сил противника (в эпоху до появления радаров) – всё это лишило их возможности одержать полную победу. Немецкая тактика в обороне, напротив, была гибкой и блестяще реализованной, хотя тот факт, что они дважды оказались в крайне невыгодных позициях, умаляет тактический гений их командиров.

Поскольку Ютландское сражение завершилось для немцев безрезультатно, им пришлось искать другие способы довести войну на море до успешного завершения. Хотя столкновения лёгких сил продолжались в районе Ла-Манша большую часть оставшейся части войны, основная тяжесть германского флота была переключена на подводную кампанию против торговли. Германия, по сути, провела две ограниченные подводные кампании до Ютландского сражения, но обе были прекращены, когда американские протесты приняли такую остроту, что немцы к ним прислушались. Тем не менее, к 1917 году, когда стратегическое положение Германии становилось всё более сложным – тупик на Западном фронте, отсутствие перспектив победы на Востоке, растущая эффективность блокады и растущее оцепенение, вызванное осознанием ухудшения ситуации, – германский военно-морской штаб подсчитал, что, основываясь на опыте предыдущих кампаний, немецкие подводные лодки могли потопить 600 000 тонн судов в месяц. По их оценкам, это вынудило бы нейтралов разорвать торговлю с Великобританией и, как следствие, вынудило бы Великобританию выйти из войны. Расчёт заключался в том, что даже если США вступят в войну в результате неограниченной подводной войны, Британию можно будет разбить до того, как американское вмешательство станет эффективным. После выхода Великобритании из войны французы и русские не представляли реальной угрозы.

В первой половине войны немецкие подводные лодки без труда топили торговые суда, если им разрешали это делать по приказу. Подводные лодки могли просто патрулировать или ждать на морских путях, прекрасно зная, что рано или поздно по ним пройдут торговые суда. Хотя подводная лодка шла в атаку под водой, наиболее излюбленным способом потопления корабля был артиллерийский огонь или заряды, заложенные абордажной командой: командиры не хотели тратить свой скудный запас торпед на слабые и безобидные торговые суда.

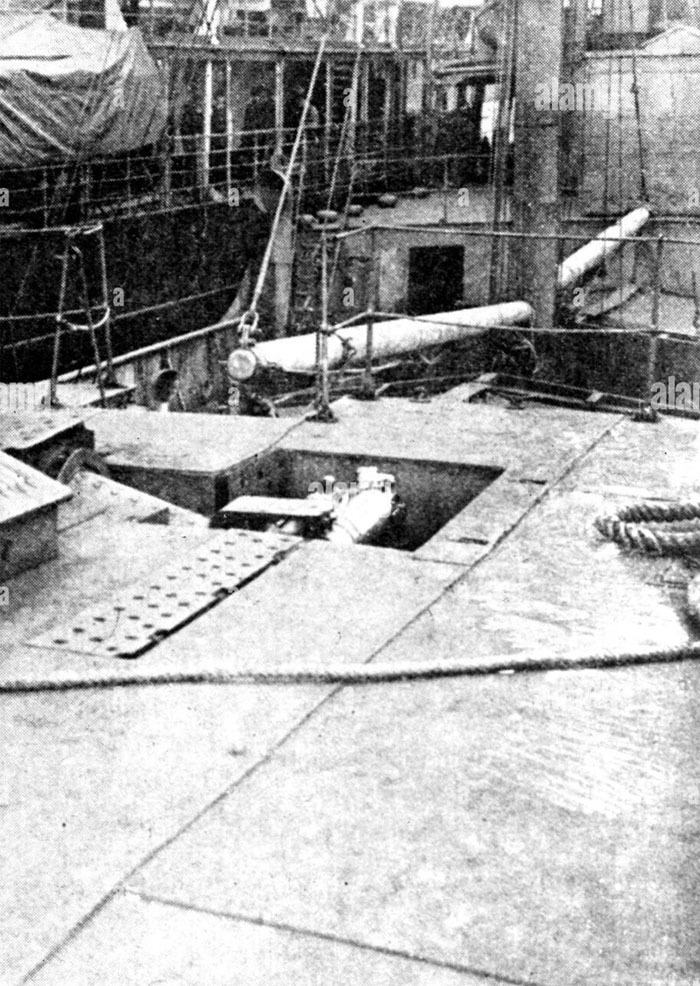

12-фунтовая скорострельная пушка в скрытом положении на корабле типа «Q» HMS Hyderabad. Корабли типа «Q» были торговыми судами со скрытым вооружением, которые, под командованием экипажей Королевского флота, действовали в водах, кишащих подводными лодками. Подводные лодки часто всплывали для обстрела грузовых судов или проверки груза, что означало, что они попадали в зону поражения скрытых орудий корабля типа «Q».

Проблема заключалась в том, что подводной лодке приходилось всплывать для выполнения таких задач, и было сложно отличить безобидные торговые суда от тех, которые были опасны, поскольку британцы прибегали к использованию кораблей типа «Q» (замаскированных торговых судов с мощным артиллерийским вооружением, задача которых заключалась в том, чтобы выманить подводную лодку на прямую дистанцию, имитируя панику, а когда противник был близко, сбросить маскировку и уничтожить подводную лодку подавляющей огневой мощью или тараном). Главным ответом британцев на подводные лодки стало неустанное патрулирование морских путей, кропотливый поиск неуловимых врагов, которые обычно могли ускользнуть незамеченными, поскольку имели преимущество первого обнаружения. Такие патрули действовали в условиях серьёзных ограничений. Во-первых, до 1916 года не существовало средств обнаружения или атаки подводных лодок, находящихся под водой, и даже после этой даты, с появлением гидрофонов и глубинных бомб, оставалось множество проблем, которые необходимо было преодолеть. Во-вторых, патрулирование не обеспечивало немедленной защиты торговых судов, поскольку последние оставались беззащитными на протяжении всего своего перехода. Короче говоря, из-за слабости британских сил единственным ограничением на количество торговых судов, которые могли быть потоплены немецкими подводными лодками, были их дальность плавания, вооружение и боевые порядки, а также количество обнаруженных торговых судов союзников.

Крах британских тактических идей был настолько велик, что за первые три месяца неограниченной подводной кампании было потеряно около двух миллионов тонн грузов. Пик британского везения пришёлся на апрель 1917 года, когда было потеряно 430 судов общим водоизмещением 843 549 тонн, при этом соотношение торговых судов к подводным лодкам достигло 167:1. Подводные лодки просто обезумели, и поражение было неизбежным, если британцы не предложат быстрого решения. Поскольку Адмиралтейство было парализовано нерешительностью, французам, а затем и британскому премьер-министру пришлось навязывать эксперимент с конвоями сопротивляющемуся британскому Адмиралтейству.

Конвоирование войск существовало с самого начала войны, но, хотя торговые конвои уже существовали в предыдущих войнах с участием Великобритании, и их эффективность была признана, в Первой мировой войне их потенциал поначалу игнорировался. (Торговые конвои были обязательными во многих войнах с участием Великобритании, но Адмиралтейство отказалось от них в XIX веке, посчитав, что паровая тяга обесценивает эту концепцию: было удобно забыть, что принципы войны в целом остаются неизменными, несмотря на технический прогресс.) Фактически, ценность конвоя была двойной. Во-первых, группа торговых судов под эскортом представляла собой единую концентрированную цель. Это означало, что у подводной лодки был только один шанс обнаружить корабли и лишь мимолетные возможности атаковать некоторые из них; то же количество кораблей, идущих независимо по тому же курсу, представляло собой единичные наблюдения и лёгкие цели. Если подводная лодка вообще не обнаруживала конвой, то корабли были в безопасности. Во-вторых, чтобы атаковать корабли в конвое, подводной лодке нужно было подойти в зону досягаемости эскорта, тем самым подставив себя под ответный удар. Таким образом, конвой способствовал как концентрации сил со стороны обороны, так и экономии усилий, поскольку это означало, что нужно было обследовать только воды непосредственно вокруг конвоя, поскольку именно в этих водах подводные лодки были вынуждены действовать для потопления торговых судов. В целом, конвой вынуждал подводные лодки атаковать силу, а не слабость, в условиях, которые становились всё менее благоприятными для них.

Из-за катастрофических потерь к концу 1916 года (40% только в декабре) французы в 1917 году настояли на конвоировании своей угольной торговли с Великобританией: без британского угля французская промышленность фактически пришла бы в упадок. В результате введения конвоев между Южной Англией и Францией в 1917 году потери резко сократились. Под давлением британского премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа, Адмиралтейство 26 апреля 1917 года разрешило океанские конвои; первый конвой вышел из Гибралтара в Великобританию 10 мая; регулярные конвои начали функционировать в июле. Изначально система конвоев имела два недостатка.

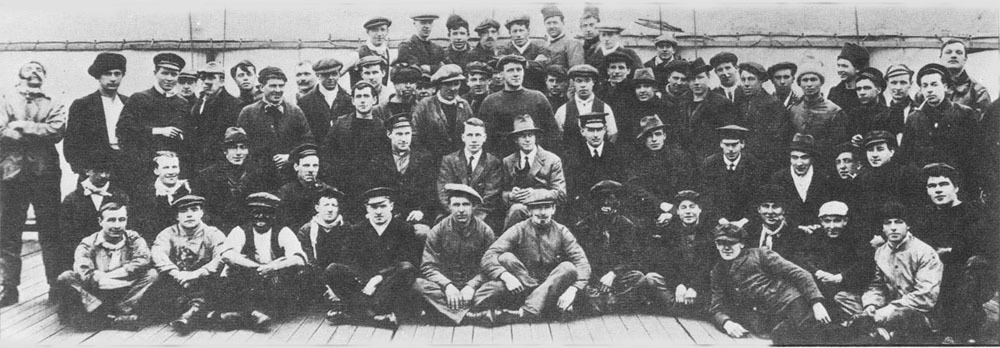

Экипаж RN (сверху) и «торговый» экипаж (ниже) судна «Q» HMS Hyderabad. Когда суда «Q» начали действовать, подводные лодки топили грузовые суда торпедами, но часто после этого всплывали. Экипаж «торгового» судна «паниковал» и покидал судно после контакта с подводной лодкой, оставляя на борту основной экипаж (экипаж RN), чтобы атаковать подводную лодку при её приближении.

Вопреки здравому смыслу, конвои рассредоточивались в Ла-Манше, чтобы суда могли самостоятельно добираться до своих портов; суда, направлявшиеся в другие порты, шли самостоятельно. Поэтому основной стратегической схемой было обеспечение защиты вплоть до того момента, когда это было наиболее необходимо. Только в августе 1917 года были организованы конвои, и только в ноябре 1917 года конвои были расширены вплоть до отдельных портов. Но постепенно все наиболее уязвимые маршруты — Атлантика, Гибралтар — Великобритания, Средиземное море и прибрежные воды Великобритании — были охвачены двусторонними конвоями.