СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2 - 2

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4139

Содержание материала

На Западе военная эффективность в основном приравнивается к системам вооружения, логистике и обученной рабочей силе; Мао, столкнувшись с отсутствием этих трёх факторов, утверждал, что революционная военная эффективность должна измеряться политическими терминами. Принимая войну как форму политики и что революционная война не что иное, как политика, Мао утверждал, что военные факторы всегда должны быть подчинены идеологическим явлениям. Таким образом, он отодвинул чисто военные соображения на задний план или, точнее, поставил их в зависимость от политических факторов. Внимательное прочтение «Затяжной войны» и «Стратегии в партизанской войне против японских захватчиков» показывает, что для Мао решающими факторами в войне являются воля (политическая мораль общества), время (которое истощит превосходящие ресурсы развитого общества) и пространство (необходимое для эксплуатации времени и воли).

Таким образом, если подвести итог трудам Мао, единственный шанс революционера победить превосходящего противника заключается в его способности увеличить население. Как только это достигнуто, пространство и рабочая сила дают время. Время было уравнивающим фактором между сторонами, поскольку (он писал о Японии) «... несмотря на... промышленный прогресс... ее рабочая сила, ее сырье и ее финансовые ресурсы неадекватны и недостаточны, чтобы поддерживать ее в затяжной войне или соответствовать ситуации, представленной войной, ведущейся на обширной территории». Мао понимал необходимость для индустриального общества быстро форсировать события: его намерением в партизанской войне было избежать решения, гарантируя, что тактический успех противника не сможет быть преобразован в стратегическую победу. Тем самым он затянул войну до точки, когда она стала политически и экономически неприемлемой для противника. Это основа коммунистической веры в окончательную победу в войне, независимо от продолжительности борьбы.

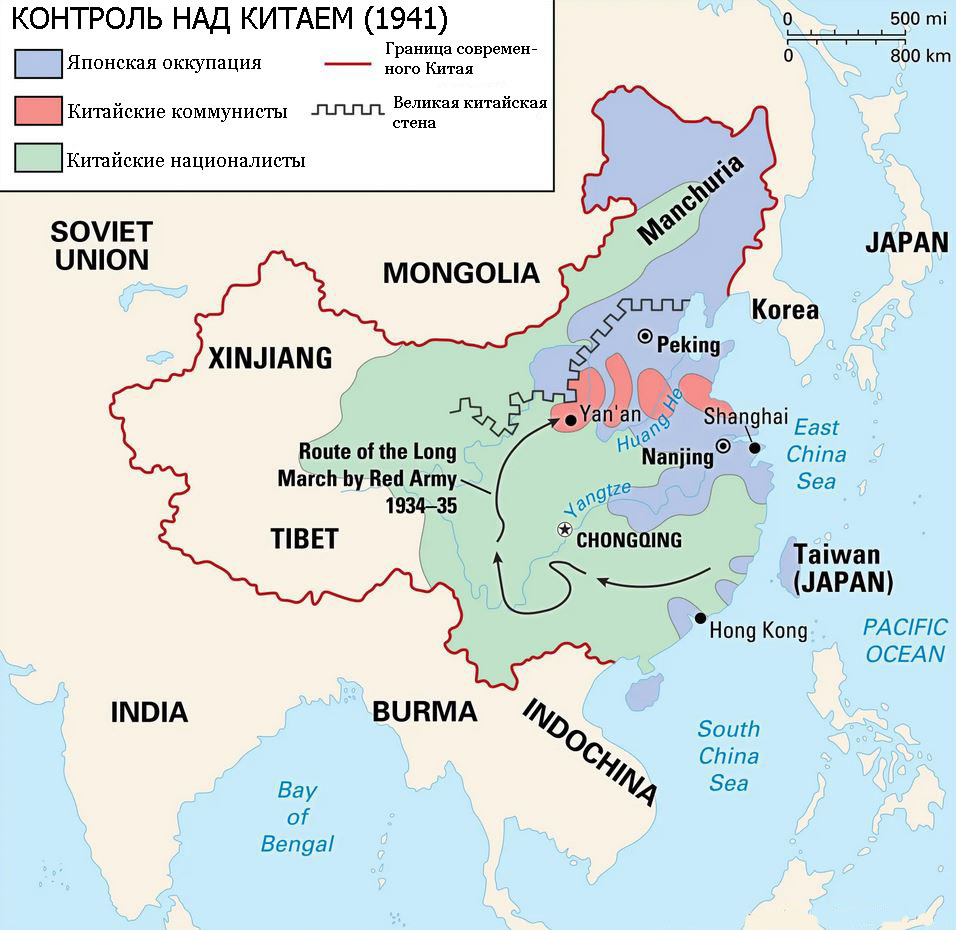

Война на Тихом океане: контролируемые Японией территории Китая. Японцы захватили Маньчжурию в 1931 году и к 1941 году оккупировали большую часть побережья и Северо-Китайской равнины.

Мао рассматривал свою стратегию как последовательность из трёх взаимосвязанных этапов, первым из которых была мобилизация и организация народа для обеспечения окончательных военных действий. На этом первом этапе целью было создание безопасных баз, свободных от внешнего вмешательства, где население можно было бы взять под контроль и в ходе которых можно было бы начать военную подготовку. На этом этапе боевые действия были подчинены идеологической обработке, контролю и организации. Приоритетом было создание местных отрядов самообороны, разведывательных сетей и подготовка регулярных частей. Акцент делался на политические цели, которые будут сочувственно восприняты населением, и на корректном обращении с ним со стороны армии. Мао видел катастрофические последствия безжалостной политики принуждения коммунистов в двадцатые годы, а в тридцатые годы последствия случайного и преднамеренного варварства японцев были очевидны любому, кто хотел это видеть.

Благодаря разумному и справедливому управлению, реформам, мягкому налогообложению можно было добиться народной поддержки; благодаря использованию массовых организаций и популярных лозунгов общество можно было организовать. Благодаря такой регламентации, общество и революционный солдат были неразрывно связаны: то, что в действительности представляло собой постепенный процесс национального восстановления, позволило создать среду (дружелюбное отношение гражданского населения), в которой могла действовать "рыба" (революционный солдат). На втором этапе военные приготовления осуществлялись в форме партизанских действий, направленных на то, чтобы рассеять, парализовать и сломить решимость противника, одновременно накапливая опыт, улучшая организацию и добывая оружие.

Это само по себе было самогенерирующимся процессом, поскольку он брал под контроль новые территории и привлекал больше людей для политической мобилизации. В Северном Китае в период с 1937 по 1945 год коммунистические силы расширили свое присутствие, действуя с одной базы, до контроля над четырнадцатью крупными зонами на территории, удерживаемой японцами. Заключительным этапом затяжной войны стала обычная, или позиционная, война. Партизанская война сама по себе не могла привести к победе, а могла лишь проложить к ней путь. Победа должна была быть достигнута регулярными формированиями, использующими благоприятные условия, достигнутые на первых двух этапах. На последнем этапе поднявшаяся в волнения сельская местность продвигалась к городам, охватывая их. Из этой базовой схемы вытекают два следующих момента. Во-первых, гибкость модели заключалась в том, что весь процесс был обратим при столкновении с препятствием, и цикл возобновлялся. Во-вторых, заключительный этап мог быть сокращен путем переговоров, но только с целью добиться капитуляции: на других этапах они могли быть использованы для получения передышки. Переговоры были средством достижения цели: в таких начинаниях не было никакого элемента доброй воли.

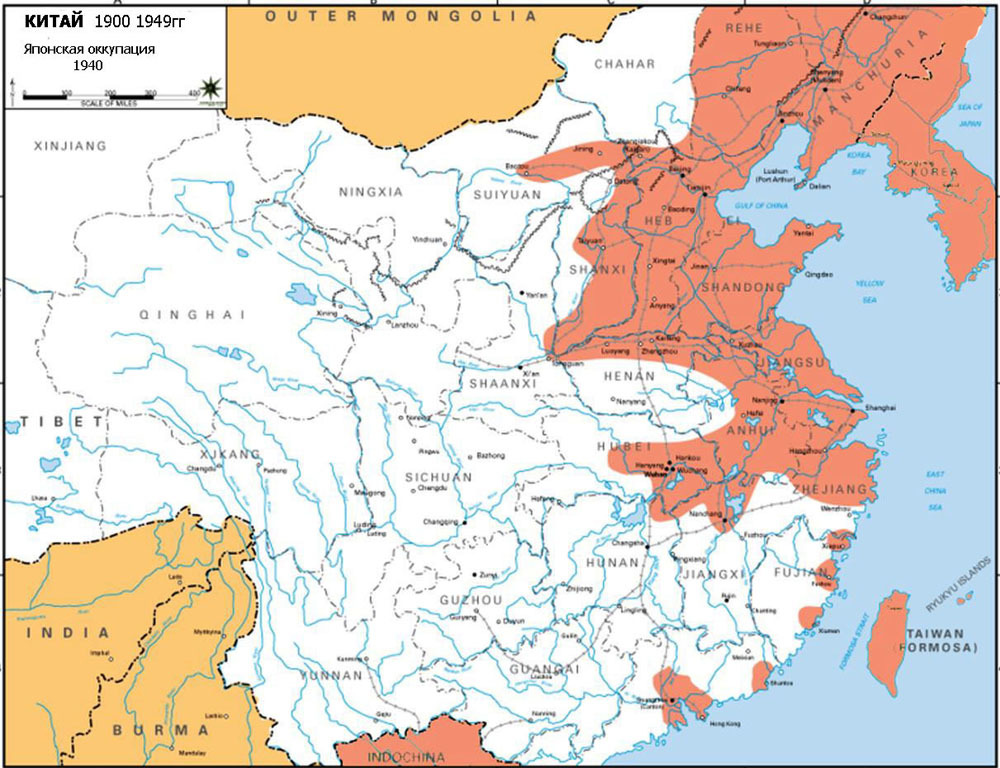

Масштабы японской оккупации в 1940 году (красным)

Концепции Мао сработали достаточно хорошо в Китае, хотя следует отметить, что его успех был обусловлен как недостатками, некомпетентностью и разногласиями в рядах оппозиции, так и силой и мощью коммунистического повстанческого движения. В других регионах они не добились такого успеха, как в Малайе, где сочетание правительственной решимости, строгости, просвещённого управления и обеспечения безопасности позволило сдержать коммунистов. В Малайе нехватка пространства для манёвра, позволяющего избежать поражения, не теряя при этом связи с населением (и, в какой-то степени, контроля над ним), была серьёзным препятствием для повстанцев. Чтобы выжить, когда правительственные контрмеры начали давать о себе знать, коммунистам пришлось отойти от зоны боевых действий – китайских трущоб, выстроившихся вдоль джунглей. Тактика борьбы с повстанцами на этом этапе борьбы заключалась в основном в засадах и интенсивном, длительном патрулировании: целью было контролировать джунгли вокруг населённых пунктов на глубину до пяти часов марша.

Со временем это оказалось весьма успешным, поскольку навыки работы в джунглях сил безопасности улучшились и превзошли навыки повстанцев. Тем не менее, именно нарастающее давление привело к тому, что коммунисты прекратили борьбу в заселённых районах, и здесь британцы прибегли к различным мерам, сохранившимся после обретения независимости в 1957 году. Прежде всего, это было переселение и концентрация населения под пристальным и всё более эффективным надзором полиции. Материальное стимулирование населения (тактическое повышение уровня кампании от борьбы за принуждение к управлению, в которой коммунисты, учитывая их ресурсы, не могли конкурировать), либерализация законов о натурализации и ужесточение программы отказа во всех видах поставок, особенно продовольствия, стали главными мерами, с помощью которых правительство обеспечило себе сначала контроль, а затем и поддержку населения.

К этому следует добавить упорядоченную и чрезвычайно тесную координацию действий администрации, полиции и армии, среди которых полиция, пожалуй, была наиболее важной. Постепенно оправляясь от весьма шаткого старта и наращивая эффективность благодаря притоку нового оружия, средств связи и, прежде всего, рабочей силы (особенно китайской), именно полиция, действуя в рамках постепенно создаваемой армией системы безопасности вокруг деревень, выявляла и уничтожала коммунистов в зоне боевых действий. Это достигалось путём систематической зачистки местности, сначала сосредоточиваясь на наиболее слабых коммунистических районах, а затем переходя к более пострадавшим.

Тем не менее, неудача повстанцев в Малайе — и в таких местах, как Филиппины, — может быть объяснена исключительными местными факторами, такими как изоляция Малайи, тот факт, что повстанческое движение было основано почти исключительно на одной расе, и упущенные возможности 1949 года, которые дали правительству и предостережение, и время для эффективных действий, чтобы помешать победе коммунистов. Поражение 1948–1960 годов можно объяснить тем, что это был лишь первый раунд борьбы, которая продолжается до сих пор, и окончательный исход которой пока неясен. (Кника вышла в 1979 году... admin) Как бы то ни было, маоистские концепции были воплощены в жизнь в различных местах, прежде всего в соседнем Индокитае, где Чыонг Ван Чинь, более известный как Хо Ши Мин, внимательно следил за идеями Мао и его книгой. «Сопротивление победит» стало революционным евангелием Вьетминя в войне против французов 1946–1954 годов. Некоторые изменения были внесены после 1950 года с выходом книги «Освободительная война и Народная армия» главного соратника Хо Ши Мина, В. Н. Зиапа (V.N. Giap).

Зиап (V.N. Giap), генерал Хо Ши Мина, принявший вызов при Дьенбьенфу, увидел слабость французских позиций и уничтожил их безжалостным артиллерийским обстрелом и яростными пехотными атаками.

В. Н. Зиап принял практически все идеи Мао, но изменил заключительный этап, на котором, по его мнению, перед началом решающего наступления необходимо было выполнить четыре условия. Он считал, что повстанческие силы должны были достичь заметного психологического превосходства над противником и быть уверенными в своей способности победить в условиях обычных боевых действий, в то время как наступательный дух во вражеском лагере шёл на спад. Более того, возможно, потому что он действовал в колонии, Зияп считал, что важнейшим условием должна была быть благоприятная международная обстановка или общественный климат. Как в случае с французами, так и с американцами, коммунисты не упускали из виду психологический эффект военных действий, и, действительно, обе кампании характеризовались коварным, подрывающим уверенность психологическим наступлением на территорию противника и его население. В обоих случаях решимость контрповстанцев ослабевала ещё до поражения на поле боя.

Более того, В. Н. Зиап внес свой вклад в практику революционной партизанской войны, преднамеренно и систематически применяя терроризм против населения, не просто для принуждения людей и полного подчинения преступников, но и для подрыва общества, против которого он был направлен. В конце 50-х – начале 60-х годов, используя терроризм, контролируемый Ханоем, Вьетконг в качестве политического инструмента уничтожал сельских старост и правительственных чиновников Южного Вьетнама, чтобы разрушить стабильность общества, которое он стремился подорвать.

Носильщики на велосипедах, подвозившие продовольствие и боеприпасы для солдат и орудий. Без них Вьетминь не смог бы выдержать осаду.

Следствием подобных действий стало то, что во многих районах Южного Вьетнама прекратило своё существование любое другое управление, за исключением Вьетконга, и, в отличие от британцев в Малайе, которым приходилось поддерживать, а затем расширять находившуюся под угрозой, но уже существующую политическую инфраструктуру, южновьетнамцам и американцам пришлось фактически пытаться создать её в условиях проигрышной войны и полной утраты доверия населения к власти Сайгона. Идея использования терроризма, конечно, не была новой, но Зиап поднял её на невиданный доселе уровень интенсивности.

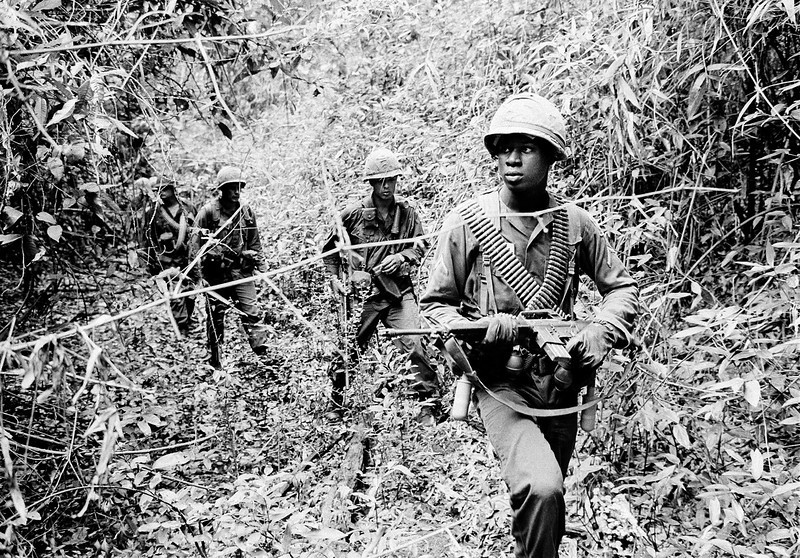

Война во Вьетнаме: солдаты американской воздушно-десантной дивизии патрулируют второстепенные джунгли. За спиной у передового командира патруля находится гранатомёт, готовый открыть огонь в случае, если патруль попадёт в засаду. Контакты с Вьетконгом часто были случайными и приводили к небольшим, но постоянно растущим потерям на протяжении всей войны.