СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2 - 4

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4133

Содержание материала

Два наглядных примера того, как городские повстанцы могут попытаться получить психологическое преимущество над силами безопасности, можно найти на примере деятельности ИРА (Ирландская республиканская армия). Перед встречами премьер-министров Великобритании, Ирландии и Северной Ирландии в сентябре 1971 года теракты и расстрелы, организованные ИРА, достигли беспрецедентной интенсивности, что снизило ценность самих переговоров и вынудило участников встречи реагировать на события, а не обсуждать действия, которые могли бы повлиять на ход событий. Аналогичным образом, взрывы в центре Лондона 8 марта 1973 года были преднамеренно спланированы, чтобы отвлечь внимание (особенно международное) от того факта, что в тот день Ольстер проголосовал за сохранение в составе Соединенного Королевства 591 820 голосами против 6463.

В обоих случаях демонстрация фотогеничного насилия, как правило, сводила на нет политическую инициативу соответствующих правительств. Это не означает, что физический ущерб, который может быть причинён подобными действиями, сам по себе имеет большое значение; очевидно, что это так. Интересно отметить, что первоначальная кампания ИРА 1919 года началась с нападений на 119 налоговых инспекций – действий, которые, несомненно, пользовались популярностью у населения, но также наносили прямой удар по самой сути государственной власти, заключающейся в её способности собирать налоги.

Также были атакованы 315 заброшенных полицейских казарм, что казалось бы несколько донкихотским жестом, пока не осознаёшь, что любое контрнаступление армии и полиции в 1919 или 1920 году могло быть основано только на занятии ими заброшенных участков. В ходе нынешней кампании в Северной Ирландии был нанесён огромный ущерб, отчасти из-за расчёта, что цена этой кампании может оказаться слишком высокой для британцев.

Британские войска патрулируют в Дерри...(Северная Ирландия) 1969 год.

Таковы некоторые из тактик, используемых городскими террористами. Главная цель заключалась в установлении контроля над населением и в том, чтобы расколоть общество. Возможно, главная слабость городской партизанской войны заключается в том, что она не может поляризовать общество, если оно уже не разделено. Но возможно также, что вторая цель – ослабление решимости властей – также находится вне досягаемости повстанцев, поскольку подобные операции в будущем будут проводиться в метрополиях, а не в далёких колониях или зависимых территориях, откуда можно будет отступить.

Тот факт, что они сражались на территории, которую они считали своей родиной, и что не было места, куда можно было бы отступить, отчасти объясняет горячность французской реакции на события в Алжире 1954–1962 годов. Франция направила 500 000 человек на алжирскую войну и в военном отношении выиграла конфликт. Франция изолировала Алжир от внешних источников помощи, создав массивные заграждения вдоль своих границ и интенсивно патрулируя побережье. Она переселила население и разместила в стране мощные гарнизоны, размер которых определялся размером и важностью местоположения. В сельской местности французы использовали активные легкие подразделения в разведывательных операциях, характеризующихся беспрецедентным использованием вертолетов.

На одном этапе было задействовано 600 вертолётов, которые быстро продемонстрировали своё преимущество перед другими видами авиации, позволяя как десантировать, так и высаживать войска плотной компактной группой, не испытывая проблем с перегруппировкой после прыжка. Эта тактика применялась для установления контакта с вражескими формированиями и их беспощадного преследования до полного уничтожения. Эта задача в основном была возложена на элитные подразделения французской армии, такие как легион, парашютисты, морская пехота и егеря. Несмотря на огромные финансовые затраты и чрезмерные людские ресурсы, такая тактика сработала: к 1961 году военная составляющая повстанческого движения была исчерпана.

Но, предприняв эти усилия, французы растратили политическое преимущество, которое было жизненно важно для общего успеха. Для контрповстанцев недостаточно обеспечения безопасности, материальных благ и хорошего управления населением: необходимо убедить население дать своё свободное согласие правительству, а в Алжире этого не произошло. Более того, оно было отозвано. Отчасти это было результатом непреодолимого раскола в Алжире по расовому и религиозному признакам, отчасти тем, что из-за международной обстановки и присутствия за пределами Алжира значительных повстанческих сил, нетронутых и непобеждённых, у населения не было стимулов поддержать французские действия.

Вооруженные французские солдаты (на переднем плане) противостоят кричащей толпе алжирцев у входа в местный квартал Касба в Алжире, 14 декабря 1960 года.

Но во многом отчуждение алжирского общества было обусловлено методами, применявшимися французами. Хотя повстанцы применяли варварские методы террора против населения – отрезание ушей, носов, губ, нанесение увечий в целом и жуткие способы убийства – французские контрмеры, особенно в Алжире, полностью поляризовали общество. По французским данным, каждый восьмой заключённый, доставленный на допрос в Алжире в первые шесть месяцев 1957 года, не выдержал допроса. Пытки стали повсеместным явлением: война превратилась в соревнование в терроре. Это было не только губительно для мусульманского населения, но и противоречило интересам самого французского государства. Французское общество, разочарованное потерями и трудностями не только в Алжире, но и ранее в Индокитае, не одобрило бы использование подобных методов со стороны демократического и цивилизованного общества.

В конечном счёте, оно также не приняло бы утверждение экстремистских элементов во французской армии о том, что общие усилия, необходимые в Алжире, определяли участие армии во внутренней политике и, при необходимости, её доминирование над ней, если бы действующее правительство, казалось, не справлялось со своими обязанностями (в их интерпретации). Большая часть французской армии отвергала такую точку зрения, но она была достаточно широко распространена, чтобы способствовать падению Четвёртой республики в 1958 году. Доктрина «Революционной войны», по-видимому, опровергала утверждение Клаузевица о том, что война — это инструмент политики, и утверждала, что политика существует для обслуживания тотальных военных усилий. Как бы то ни было, успех французской тактики сделал эту концепцию весьма мощной силой, пока де Голль не обеспечил господство французского государства над армией, проведя чистку многих армейских подразделений и, наконец, предоставив независимость Алжиру.

Для контрповстанцев единственный известный метод борьбы с повстанческим движением, как в сельской местности, так и в городах, заключается в базовых методах, которые так хорошо зарекомендовали себя в Малайе, хотя в той кампании контрповстанцы обладали многими преимуществами, которых не было у других. Основой политического успеха в Малайе стали интенсивная полицейская деятельность и исключительно качественные действия спецподразделений, а военного успеха – превосходство сил безопасности во второстепенных тактических приёмах: интенсивном патрулировании, меткой стрельбе, засадах и противозасадных учениях. Ключевым фактором победы в Малайе стала тесная координация действий армии и полиции в рамках гражданского контроля и верховенства закона.

Патрулирование в Малайе во время чрезвычайного положения. Эта длительная, изнурительная партизанская война была выиграна благодаря сочетанию политических и военных действий. Чисто военное решение в условиях повстанческого движения редко возможно, поскольку сила партизан заключается в их способности привлекать новобранцев из числа населения.

Однако следует признать, что в некоторых случаях приоритет должен отдаваться традиционным военным действиям, например, в ситуации, когда повстанческие силы действуют в крупных масштабах в обычных боевых условиях (например, в Южном Вьетнаме, где американцы начали активное развертывание войск в 1965 году). Но в конечном счёте, учитывая, что революционная война – это тотальная война, военные усилия вторичны, а важнейшими характеристиками являются политические; в этой ситуации военные могут справиться лишь с частью конфликта. Суть борьбы заключается в контроле и лояльности населения, и в этом контексте экономические, социальные, образовательные, медицинские и социальные программы, а также разработка содержательных политических программ в долгосрочной перспективе важнее, чем обеспечение безопасности, хотя эти идеи не могут укорениться в обществе, где безопасность находится под угрозой.

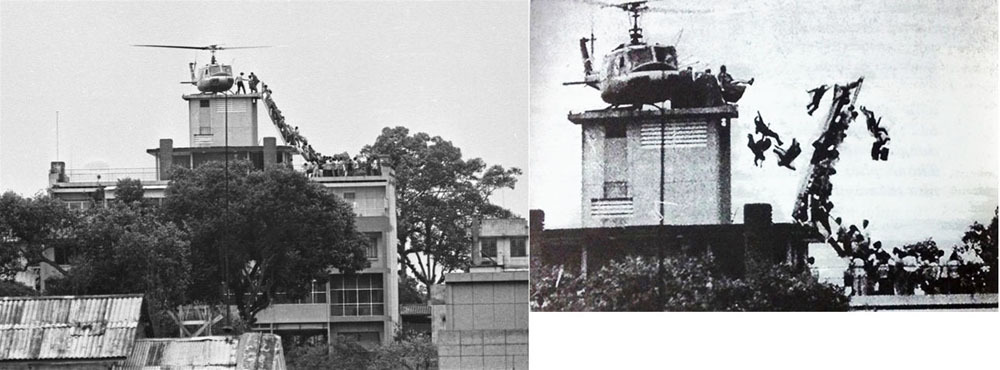

Окончание неудачной контрповстанческой войны. Американцы эвакуируют Сайгон.