СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2 - 15

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4148

Содержание материала

В целом результаты были ошеломляющими. Во время войны немцы потопили почти 13 миллионов тонн грузов, из которых 7 3/4 миллионов были британскими. Но из 16 070 судов, плававших в океанских конвоях, было потеряно только 96, а из 67 888 рейсов в прибрежных конвоях было потеряно 161. Потери среди отставших и независимых судов были гораздо больше, но никогда не давали немцам никаких шансов на победу. Было потеряно всего пять кораблей, когда они шли в сопровождении как морских, так и воздушных эскортов. Короче говоря, конвои резко сократили потери. В ноябре 1917 года потери были самыми низкими с начала кампании в феврале, несмотря на то, что в октябре немецкие подводные лодки достигли пика своей мощи с семьюдесятью судами в море. К сентябрю 1918 года потери сократились до менее чем сотни, а в октябре 1918 года было потеряно только двадцать пять торговых судов союзников, хотя эти цифры отражают ограничения, наложенные на операции подводных лодок, пока немцы добивались перемирия. Конвоирование не только привело к уменьшению числа потопленных кораблей — а это означало, что судостроение союзников могло с лихвой компенсировать потери — но и позволило союзникам начать массовое потопление подводных лодок. То, что глубинные бомбы унесли свою первую жертву 26 марта 1916 года, и то, что сочетание глубинных бомб и гидрофона привело к первому поражению 6 июля 1916 года, были эффективными демонстрациями того, что подводным лодкам можно эффективно противостоять. Уровень потерь среди подводных лодок в период с августа 1917 года по январь 1918 года, когда вопрос был решен, был больше, чем возможности Германии по замене. В то же время соотношение обмена торговых судов на подводные лодки упало до 10:1. Всего в ходе войны было потеряно 178 из 373 немецких подводных лодок, большинство из них — после введения конвоирования.

Таким образом, стратегическое и тактическое значение конвоев было хорошо проиллюстрировано событиями Первой мировой войны. Немецкая подводная кампания провалилась не из-за значительных потерь, понесенных подводными лодками, а из-за того, что подводные лодки не смогли поддерживать высокий уровень потоплений, достигнутый ими в период с февраля по апрель 1917 года. Благодаря политике конвоев, безжалостному нормированию в Великобритании и концентрации судоходства на критическом торговом пути между США и Великобританией, британцы смогли экономно использовать судоходство. Немцам также мешали контрмеры союзников в Ла-Манше, где минные заграждения были значительно усилены, а патрули усилены, чтобы не допустить прохода немцев через Дуврский пролив. Вместо этого им пришлось двигаться в Германию и из Германии в зоны боевых действий через север Шотландии, что было трудоемким маршрутом с небольшим количеством целей, что делало проход прибыльным. Такими методами союзники смогли лишить немцев стратегической победы, к которой они стремились, а неудача в победе на морских путях сделала поражение Германии еще более неизбежным, когда весной 1918 года американские войска начали высаживаться в Европе. Тем не менее, несмотря на эту неудачу, подводные лодки действительно помогли связать легкие силы союзников, выполняя обязанности по сопровождению, и, как следствие, не смогли принять участие ни в одном предложении по более агрессивному использованию морской мощи союзников.

Теоретически, учитывая превосходящую морскую мощь и преимущество внешних коммуникаций, союзники должны были иметь возможность использовать большую гибкость морской мощи, чтобы навязать свою волю противнику серией независимых морских атак. На практике короткая береговая линия Германии и Австро-Венгрии в сочетании с мощью мин и торпед делала эти страны практически полностью неуязвимыми для морских атак. Первые несколько месяцев войны были отмечены неустанными поисками британским Адмиралтейством возможности морского наступления, отчасти в надежде, что это вынудит немцев вступить в бой, отчасти для того, чтобы заставить противника подчиниться британским стратегическим намерениям. Предлагались различные планы, большинство из которых были бессмысленными. Были планы захватить немецкий остров в Северном море – или голландский остров, или датский или норвежский город – казалось, это не имело особого значения; Было предложено совершить односторонний рейд вверх по Эльбе для атаки на Гамбург 2, Брунсбюттельский и Кильский каналы; существовали планы высадки на побережье Шлезвиг-Гольштейна и на Балтике, хотя то, как эти операции будут осуществляться в условиях немецких и датских мин, без особой защиты миноносцами, изначально не рассматривалось всерьёз. Впоследствии все эти проекты столкнулись с настолько серьёзными проблемами, что от них пришлось отказаться: трудно удержаться от вывода, что их вообще не следовало рассматривать. Не считая презренно некомпетентных высадок в Танге в ноябре 1914 года, британцы предприняли лишь одну крупную попытку обойти сухопутные фланги Германии с помощью морской мощи.

Так было с блестяще задуманной и совершенно нереалистичной операцией в Дарданеллах. С самого начала кампании аргументы в пользу этой операции имели три стратегических недостатка. Во-первых, хотя и признавалось, что самый длинный путь в обход часто оказывается самым коротким, идея нанесения смертельного удара по Германии через Турцию – выбивания опоры – подразумевала несуществующие отношения между Германией и Турцией. Центральной проблемой в разгроме Германии должна была быть германская армия, а не Турция. Удар по месту, где немцы не могли нанести ответный удар, в конечном итоге обернулся ударом по месту, где немцев невозможно было коснуться. Более того, идея о том, что балканские государства могли стать ключом к победе, открыв новый фронт, сомнительна, поскольку вместо того, чтобы оказывать поддержку союзникам, эти страны легко могли стать обузой и обязательствами, которые необходимо было выполнять. Во-вторых, операция проводилась в то время, когда у британцев (и французов) не хватало сил для поддержания боевых действий даже на одном фронте, не говоря уже о втором, на дальнем конце Средиземноморья. Дарданелльская операция была попыткой одержать победу дешёвыми средствами, и в этой попытке союзники потратили в целом больше сил, чем это было реально необходимо для проведения тщательной и должным образом подготовленной операции.

Более того, даже если бы операция увенчалась успехом и был бы получен доступ к южнорусским портам, трудно представить, откуда могли бы появиться корабли и припасы, которые должны были чудесным образом удержать Россию в состоянии войны, учитывая тот факт, что большинство поставщиков грузов и оружия уже были на стороне Великобритании и Франции. В-третьих, и наконец, сложившееся зимой 1914-1915 годов представление о том, что флот в одиночку способен форсировать Дарданеллы, полностью противоречило оценкам штаба до 1914 года; все они подчёркивали, что любая операция в Дарданеллах неизбежно будет рискованной и потребует совместных усилий армии и флота. Зимой 1914 года состояние эйфории, безрассудные личные амбиции и безответственность Черчилля, а также значительная доля откровенного невежества и расового презрения к туркам привели к разработке плана исключительно морского наступления. Однако любое такое наступление было сопряжено с двумя непосредственными причинами. Во-первых, даже если бы флоту удалось прорваться через Дарданеллы, не было никакой гарантии, что это можно будет превратить в решающий стратегический успех, если только его фланги не будут очищены: очистить и удержать фланги могла только армия.

Во-вторых, суть проблемы форсирования Дарданелл заключалась в том, что мины блокировали проход и прикрывались артиллерией. Из-за быстрого течения воды примитивные тральщики не могли обезвреживать мины из-за неприемлемо высокой огневой мощи, с которой им приходилось сталкиваться. Этот артиллерийский огонь не мог быть подавлен остальной частью флота, поскольку минные поля препятствовали ближнему бою кораблей. Единственным способом разорвать порочный круг было захватить орудия, прикрывавшие минные поля, с суши, используя армию для захвата позиций противника. Черчилль, опьянённый первыми успехами флота в борьбе с обветшалыми внешними укреплениями, выдвинул план исключительно морского наступления. Неуклонное разрушение обороны прекратилось 11 марта 1915 года, и флот не смог продвинуться дальше. Последовала зловещая пауза в британских дискуссиях, пока обсуждались вопросы о том, стоит ли начинать вторжение и какими силами, и принимались меры. 18 марта флот предпринял последнюю попытку, включавшую восемнадцать линкоров, включая новейший «Куин Элизабет», прорвать ещё нетронутую оборону. Попытка была близка к успеху: турки почти исчерпали боезапас, отбиваясь от кораблей. Однако в ходе боя три крупных корабля были потеряны, а ещё три получили серьёзные повреждения.

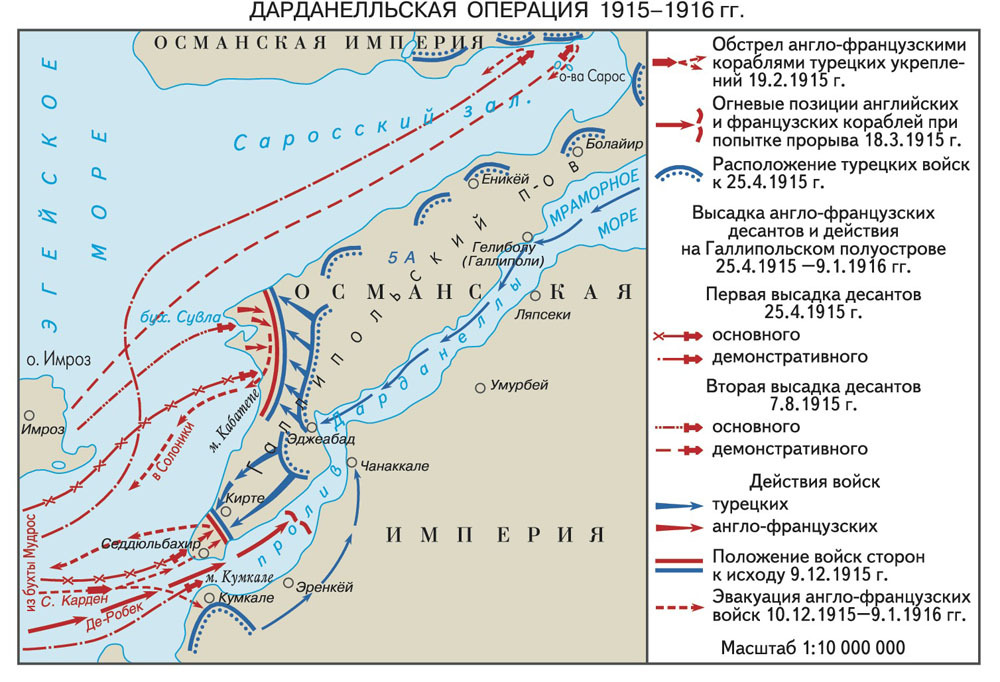

Дарданельская операция 1915 - 1916 годов.

Командующий флотом не желал рисковать большим количеством своих кораблей в последнем усилии, которое могло оказаться решающим. На протяжении всей операции, по-видимому, больше внимания уделялось сохранению кораблей, чем признанию того факта, что потери можно было бы перенести, если бы стратегическая цель была достигнута. В качестве смягчающего обстоятельства следует отметить, что причина потерь в то время была неизвестна, и слабость турецкого положения на суше, очевидно, не была осознана. Поскольку армия не была готова начать операцию, атаки пришлось временно отменить, и только 25 апреля 1915 года высадка на Галлиполийский полуостров состоялась.

Генерал-лейтенант сэр У. Р. Бёрдвуд, руководивший отходом из Галлиполи. Эта операция стала образцом для эвакуации из Арнемского котла во Второй мировой войне.

Многое пошло не так: некоторые высадки были произведены на неправильных пляжах, огневая поддержка с кораблей оказалась недостаточной из-за неадекватности управления огнем, и на пляже V царил полный хаос, где атакующая пехота была вырублена целыми полосами уцелевшими пулеметами. Но, несмотря на это, критически важная деревня Крития могла быть взята 25-го числа, а господствующая высота Ачи-Баба могла быть взята несколько раз. Если бы последняя пала, исход мог быть совершенно иным, но фактически турки полностью её удерживали. В конечном счёте, несмотря на героические усилия сухопутных войск, британцам пришлось признать неудачу, и полуостров был постепенно эвакуирован благодаря блестяще организованному отступлению, которое прошло без единой потери, несмотря на присутствие противника.

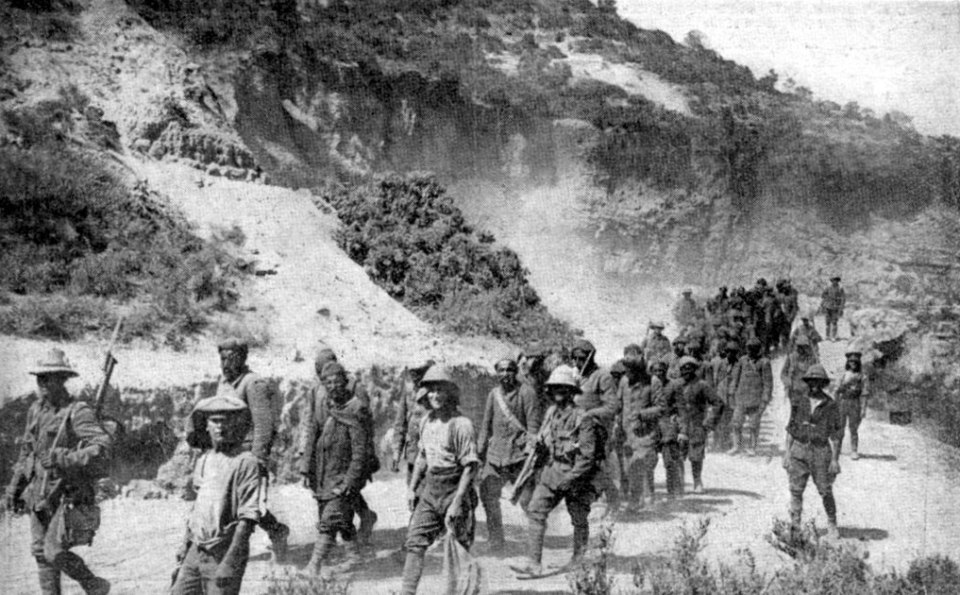

Турецких пленных ведут на пляжи Галлиполи.

Дарданелльская операция иллюстрирует ограниченность морской мощи и её зависимость от надлежащей координации с другими службами. В ходе самой операции была выявлена необходимость в специализированных штабных кораблях для десантных операций: часть трудностей, возникших 25 апреля, была связана с тем, что штаб армии находился на борту корабля, которому предстояло выполнить собственные задачи. Высадка подчеркнула необходимость надлежащего управления огнём и использования десантных средств, а также важность надлежащей организации погрузки и доставки, чтобы гарантировать, что наиболее важные грузы будут загружены в последнюю очередь и доставлены в первую очередь. Кроме того, потребность в адекватном медицинском обслуживании была совершенно очевидна для тех, кто находился в Дарданеллах, что было бы несправедливо по отношению к Крыму. Тем не менее, Дарданеллы несколько раз были очень близки к решающему успеху британцев.

Если бы на начальном этапе было проявлено больше осторожности, это вполне могло бы стать мерой, которая выбила бы Турцию из войны и могла бы привести к ситуации, которую утверждают некоторые из ее сторонников. Но это всего лишь предположение. Несомненно то, что Дарданеллы отметились впечатляющей серией «первых»: впервые подводная лодка потопила линкор торпедами; впервые произошло воздушное обнаружение орудий; и впервые самолеты потопили корабли в открытом море с большим количеством свободного пространства. Хотя на других театрах военных действий были и другие достижения — например, на Балтике и русские, и немцы использовали воздушные мины, — Дарданеллы ознаменовали дебют оружия, которое стало в значительной степени фигурировать в тактических и стратегических аргументах межвоенного периода и которое доминировало в войне на море между 1939 и 1945 годами.