СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2 - 3

- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05

- Просмотров: 4131

Содержание материала

Идея использования избирательного терроризма для подрыва общества была подхвачена в конце шестидесятых годов бразильцем Карлосом Маригелой. Его идеи стали приобретать всё большую значимость (и актуальность) после провала многочисленных попыток восстаний в сельской местности по всей Латинской Америке после успешной кампании Кастро на Кубе (1956–1959). Отчасти неудачи на материке были вызваны непосредственно Кубой в двух отношениях. Во-первых, успех Кастро и последовавший за ним переход в коммунистический лагерь предупредили латиноамериканские правительства об опасности восстания: Куба воспользовалась своим успехом бесценным преимуществом внезапности.

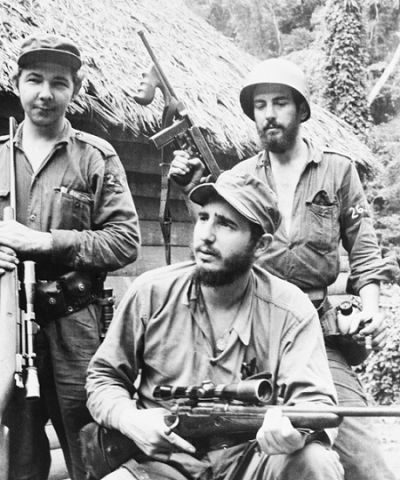

Фидель Кастро, лидер кубинских революционеров, с охотничьим ружьём, которое было его личным оружием.

Более того, связи Кастро с Москвой сжали золотую середину – область подлинных сомнений, неопределённости, замешательства и терпимости, столь же существенных как для демократии, так и для её врагов, – вынудив выбирать между двумя монолитами: коммунизмом и статус-кво. Такой выбор свёл на нет значительную часть потенциальной поддержки. Во-вторых, определённые уроки, извлечённые из опыта Кубы, прежде всего Кастро и Геварой, стали революционной догмой в Латинской Америке шестидесятых годов. Этих уроков было три. Во-первых, силы безопасности не непобедимы и могут быть побеждены; во-вторых, сельская местность – естественная зона действий революционеров; в-третьих, и это было наиболее спорно, Гевара утверждал, что военные действия могут создать революционную ситуацию, необходимую для успеха повстанцев.

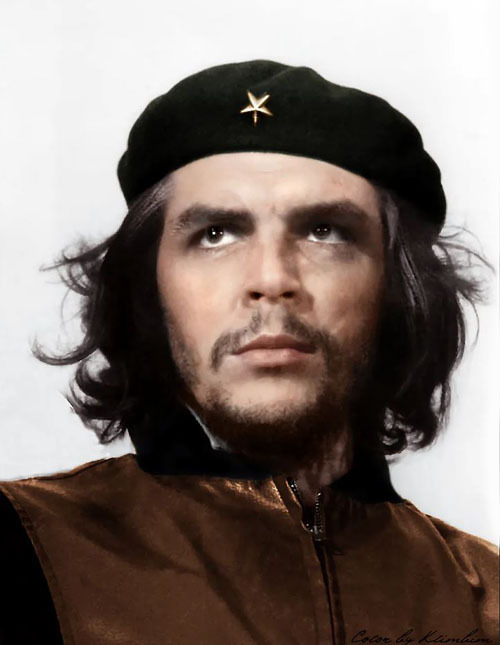

Любимец революционеров, Че Гевара, принёс теорию очагов революционной войны в Боливию и потерпел неудачу. Теория, изложенная Режисом Дебре, требовала от революционера обосноваться в стране и привлечь людей на свою сторону с помощью вооружённой пропаганды — это сработало на Кубе, но не сработало в Боливии, где Че Гевара был убит.

Это прямо противоречило ленинским концепциям подготовки в ожидании глубокого кризиса в обществе, которым коммунисты надеялись воспользоваться. Это также полностью отрицало акцент Мао на длительной идеологической обработке населения как основе военных операций. Гевара утверждал, что небольшое, мобильное, мощное ядро профессиональных революционеров (так называемое «фоко») может военными действиями спровоцировать кризис и, следовательно, создать импульс для достижения успеха за счёт тактических побед на поле боя – эффект «подталкивания»: успех подпитывался успехом, доверие к правительству подрывалось неудачами, в то время как победы повстанцев приносили приток рекрутов, снабжение и политические симпатии.

Некомпетентная и провальная кампания Гевары в Боливии в 1967 году стала достаточным подтверждением обоснованности его идей. Сельская местность, особенно в Андских государствах, просто не созрела для революционного восстания. Ни в одной стране Латинской Америки в шестидесятые годы сельское восстание не смогло выжить и создать серьёзную угрозу, и лишь в пяти случаях кампании вышли за рамки подготовительной стадии. Американская подготовка, личный состав и снаряжение, программы реформ, проблемы с передвижением и недостаточная организованность повстанцев, апатия сельского населения и неэффективность сил безопасности – всё это привело к подавлению революционного движения.

Но по мере того, как пережившие эти попытки возвращались в города, постепенно начал осознаваться революционный потенциал самих городов, до сих пор не замеченный и, в случае Гевары, порицаемый. В шестидесятые годы Латинская Америка впервые стала городским населением более чем на 50%. Это само по себе означало, что сельские повстанцы стали менее актуальными, чем прежде. В этих растущих и разрастающихся городах скопление безработных, молодёжи и сквоттеров* в трущобах представляло собой огромный источник потенциального недовольства.

*Сквоттинг - Скваттерство, сквотирование, или сквоттинг (англ. squatting) — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами (сква́ттерами или скво́ттерами), не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.

Сами города были средоточием власти – и уязвимыми целями – с лёгким доступом к населению через СМИ.

Города же обеспечивали укрытие, безопасность и удобные пути к целям и от них. Эти принципы осознали партизаны «Тупамарос» (Tupamaros) в Уругвае и Маригела. Именно на примере первых и в трудах последних («Справочник по городской партизанской войне») возникла концепция городского повстанческого движения, которая привела к глобальному всплеску этого вида конфликта в начале семидесятых годов.

Маригела разделял веру Гевары в концепцию «фоко», но подход к ней отличался. Он считал, что революционная элита может ускорить революцию посредством вооружённой борьбы, но считал, что городское «фоко» – это средство достижения этой цели. Цель городской революционной войны была двоякой. Во-первых, заманить силы безопасности в города и тем самым ослабить их влияние в сельской местности, позволив повстанцам закрепиться в сельской местности. Маригела считал, что сельское и городское повстанческое движение должны дополнять друг друга, иначе по отдельности они будут разгромлены. Вместе они нарушат баланс сил безопасности и предотвратят их концентрацию, тем самым предоставляя повстанческим группам пространство для манёвра.

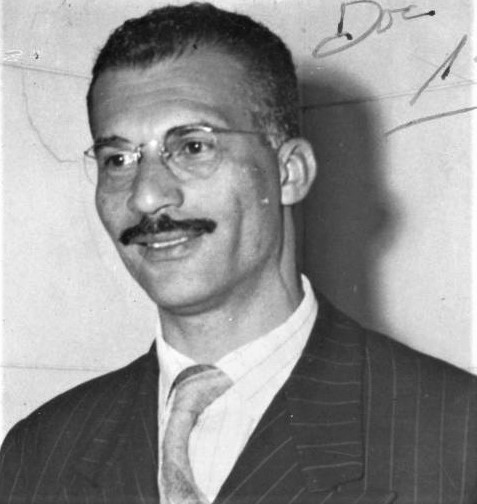

Carlos Marighella (Карлос Маригелла) (5 декабря 1911 — 4 ноября 1969) — бразильский политик, писатель и марксистско-ленинский активист. Критически относясь к ненасильственному сопротивлению бразильской военной диктатуре, он основал Ação Libertadora Nacional, марксистско-ленинскую городскую партизанскую группу, которая была ответственна за серию ограблений банков и похищений знаменитостей. Он был убит полицией в 1969 году из засады. Самым известным вкладом Маригеллы в революционную литературу стал «Минируководство городского партизана».

Во-вторых, городская партизанская война была направлена на деморализацию общества, вынуждая силы безопасности к репрессиям, тем самым поляризуя общество, раскрывая разочарованному населению репрессивную, но бессильную природу государства. Сочетая криминальные методы и умелое манипулирование СМИ и общественным недовольством, городская партизанская война надеялась вызвать революционный подъём, оттолкнув людей от власти. Короче говоря, городская партизанская война была своего рода общенациональной охранной акцией, направленной на унижение власти и подрыв доверия, в результате которой население обратилось бы к повстанцам за защитой и единственным средством прекращения борьбы.

Маригела (Marighela) был убит в столкновении с бразильской полицией в ноябре 1969 года, но, в отличие от Гевары, это нельзя было считать комментарием к его идеям. Однако в этой концепции были очевидные слабые места. Наиболее заметным из них был тот факт, что правительство не обязательно было принуждать к репрессиям до начала повстанческих действий, которые могли бы оттолкнуть население от повстанцев, что вызвало бы обратную реакцию. Именно это и произошло в Турции, в Западной Германии и, ещё до того, как Маригела сформулировал свои идеи, в Венесуэле в начале 60-х годов. Более того, если бы имела место реакция на повстанцев, это могло бы привести к замене мягкого и толерантного правительства, не решавшегося прибегнуть к репрессиям, на правительство, не испытывающее подобных угрызений совести.

В Уругвае сами «Тупамарос» были уничтожены именно таким образом. Помимо очевидной проблемы взаимодействия между сельскими и городскими повстанческими группами, ещё одной сложностью стало расширение небольших групп из четырёх-пяти человек, выживание которых зависело от их безопасности и скрытности, до крупных организаций, способных взять на себя инициативу и обеспечить победу в случае ослабления власти. Преимущество концепции Маригелы заключалось в том, что она предоставляла начинающим партизанам руководство по основам городского повстанческого движения. В «Руководстве» описывались методы, а не политические заявления и стратегия. Это обеспечивало подражание, особенно учитывая лёгкость коммуникации как между людьми, так и между идеями.

Основные идеи городской партизанской войны, применённые в Северной Ирландии, связали значительную часть британской армии на период, превышающий продолжительность Второй мировой войны. Тактика, применявшаяся в Северной Ирландии, в основном соответствовала описанной Маригелой: рейды и нападения (в частности, на коммерческие, полицейские и военные объекты, а также на средства связи сил безопасности), захват таких целей, как радиостанции и фабрики (в пропагандистских целях), засады, организация уличных беспорядков (часто для того, чтобы заманить силы безопасности в зону поражения), убийства (эвфемистически* называемые казнью), похищения, саботаж и общий, неизбирательный терроризм.

* Эвфемизмы используются в речевых или печатных текстах для замены слов, признанных грубыми или «непристойными», например, бранно-ругательных и нецензурных слов.

Хотя отдельные действия могут различаться по целям и осуществляться для достижения конкретных целей, таких как освобождение госпитализированных или заключённых коллег, захват оружия, устранение агентов полиции и т. д., основное внимание в действии уделяется его психологическому воздействию и значению. Каждое действие должно быть ориентировано на его моральную ценность, на место в вечерних новостях или в заголовках утренних газет. Каждое действие должно рассматриваться в этом контексте.