СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 3 - 9

- Опубликовано: 01.10.2025, 13:51

- Просмотров: 3467

Содержание материала

После окончания Второй мировой войны одним из наиболее примечательных событий на море стал рост Советского Военно-Морского Флота. Для страны, которая в основном не имеет выхода к морю, практически не нуждается в морской торговле и в 1945 году имела флот, практически не отвечающий требованиям военного времени ни по оснащению, ни по боеспособности, переход от полного бессилия к положению, позволяющему ей практически на равных бросать вызов военно-морской мощи США, является наиболее существенным. Хотя им по-прежнему приходится сталкиваться со многими трудностями, прежде всего с физической разобщенностью сил, обусловленной огромными размерами советской территории, и хотя в некоторых областях Запад сохраняет превосходство на море, продолжающийся рост Советского Военно-Морского Флота, как количественный, так и качественный, неизбежно вызывает серьёзную озабоченность Запада. Хотя в сороковых и начале пятидесятых годов его развитие можно было рассматривать как ответ на западное морское превосходство, это превосходство уже ушло, и к настоящему времени достигнут некоторый ядерный паритет, поэтому продолжающееся неустанное производство советских боевых кораблей вряд ли можно рассматривать исключительно в оборонительных целях или как защиту второстепенных морских интересов. Советский Военно-Морской Флот, занимающий своё место наряду с армией, стратегическими ракетными войсками и войсками ПВО в попытке выполнить чёткие политические и стратегические задачи, существует для трёх основных целей. В первую очередь он обеспечивает оборону Советского Союза и стран советского блока. С этой целью он участвует в развёртывании советских средств ядерного сдерживания и располагает силами для действий против американских атомных подводных лодок.

Он также обладает потенциалом в виде обычных надводных и воздушных подразделений, способных предотвратить традиционную атаку Запада с моря, а также способен проводить наступательные операции с использованием обычных вооружений в открытом море. Таким образом, он существует для того, чтобы «фиксировать» мощь американцев, западноевропейцев и китайцев в области обычных вооружений. Третья роль — продвижение советских интересов и дела коммунизма (взаимно отождествляемых в глазах советских граждан) посредством таких вопросов, как вмешательство в «национально-освободительные войны», такие как война в Анголе. Судя по тому, как военно-морская мощь использовалась британцами и американцами, флот — это мощный инструмент дипломатии, не просто для демонстрации флага и силы и решимости, но и для тонкого применения силы или давления, не достигающего порога насилия, что может привести к более масштабному конфликту. С другой стороны, нынешнее присутствие СССР на море означает, что некоторые меры реагирования, доступные Западу в прошлом, теперь могут оказаться невозможными, поскольку недавнее наращивание советского флота следует рассматривать в совокупности с наращиванием советских сухопутных и военно-воздушных сил, а не просто с точки зрения обороны или удержания Восточной Европы под контролем. Чтобы держать Варшаву в узде, не нужны дальние бомбардировщики и атомные подводные лодки.

Советская подводная лодка класса «Виски» демонстрирует признаки длительного пребывания в море. Россия обладает крупнейшим в мире подводным флотом, что позволило бы ей вести сокрушительную кампанию против таких островов, как Великобритания и Япония, в обычной войне.

Боевые показатели советского флота во Второй мировой войне были крайне низкими. Отчасти это было результатом плохой подготовки и оснащения (особенно в отношении радаров и гидролокаторов), а отчасти — того, что Советы, особенно в первые годы, были вынуждены использовать своих моряков во многих крупных сухопутных сражениях, где их потери были огромны. Советские историки принижали важность англо-американского военно-морского вклада в победы союзников и заявляли о значительных успехах своих собственных сил, но правда в том, что советские военно-морские усилия во Второй мировой войне, особенно если вспомнить, что в 1941 году у Советов было больше подводных лодок, чем у Германии, были смехотворными. Лишь в одном направлении советский Военно-Морской Флот проявил себя более-менее успешно: речные флотилии, особенно участвовавшие в операциях в поддержку сухопутных войск, как, например, под Сталинградом, были весьма эффективны. Стоит отметить, что Сергей С. Горшков, ныне главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР, впервые проявил себя в качестве командующего Азовской флотилией во время войны.

В годы, непосредственно последовавшие за Второй мировой войной, Советы, естественно, отдали приоритет национальному восстановлению, нуждам армии и разработке атомного оружия. (Ядерное оружие было получено в 1949 году, термоядерное – после 1953 года.) Тем не менее, за это время был достигнут впечатляющий прогресс в развитии Военно-морского флота, что само по себе было важнейшей задачей, учитывая масштабное разрушение военно-морских баз, строительных объектов и портов во время войны. Не менее важно и то, что в течение десяти лет после войны, судя по развёртыванию ракет ВМФ СССР в конце 50-х – начале 60-х годов, должна была быть реализована масштабная программа исследований и разработок в области ракет.

Трудно сказать, чего именно они стремились достичь в этот период. Возможно, они стремились создать значительный сбалансированный океанский флот с авианосцами, линкорами и крейсерами с обслуживающими кораблями, но эта мечта так и не осуществилась. Возможно, от неё отказались из-за очевидной неспособности советской промышленности выполнить все поставленные задачи, или когда осознание масштабов американского перевооружения после Корейской войны означало, что любая идея сбалансированного надводного флота была равносильна предоставлению ВМС США боевых мишеней в случае войны: строить один-два авианосца было бессмысленно, когда у американцев было шестнадцать или больше готовых к бою.

Но Сталин, как известно, был сторонником большого флота и его привлекала идея создания океанских кораблей, способных ещё дальше отодвинуть оборону, интересы и возможности СССР от центра страны. С другой стороны, однако, похоже, что советский флот строился по более ограниченным, оборонительным и благоразумным принципам, и что его силы в конечном итоге наращивались для достижения трёх чётких целей: во-первых, обеспечить достаточные силы, чтобы лишить западные флоты контроля над определёнными водами, омывающими советские и контролируемые советскими войсками территории; во-вторых, обеспечить прибрежные возможности для совместных операций с армией; и, в-третьих, способность проводить операции в открытом море против западной торговли и американских военных переправ через Атлантику в Европу. В послевоенный период Советы сосредоточились на завершении строительства различных кораблей, работа над которыми была приостановлена из-за войны; после их завершения были запущены новые программы, включающие современные суда. Из этих новых судов, вероятно, наиболее важными были подводные лодки класса Whisky, по-видимому, созданные на основе немецкой подводной лодки типа XXI и превосходившие любую подводную лодку, состоявшую тогда на вооружении западных флотов. Возможно, к 1957 году было построено около 230 лодок, и к тому времени было завершено около пятидесяти менее удачных классов Quebec и (более крупных) Zulu. Общая численность подводных лодок к концу 1958 года составляла около 470 единиц — больше, чем у немцев было в любой момент между 1939 и 1945 годами. В то же время Советы продвигались вперед с крейсерами и эсминцами. Было завершено строительство четырнадцати изящных, хотя и устаревших 6-дюймовых крейсеров типа «Свердлов», в то время как за мощными эсминцами класса «Скорый» последовал более крупный класс «Котлин».

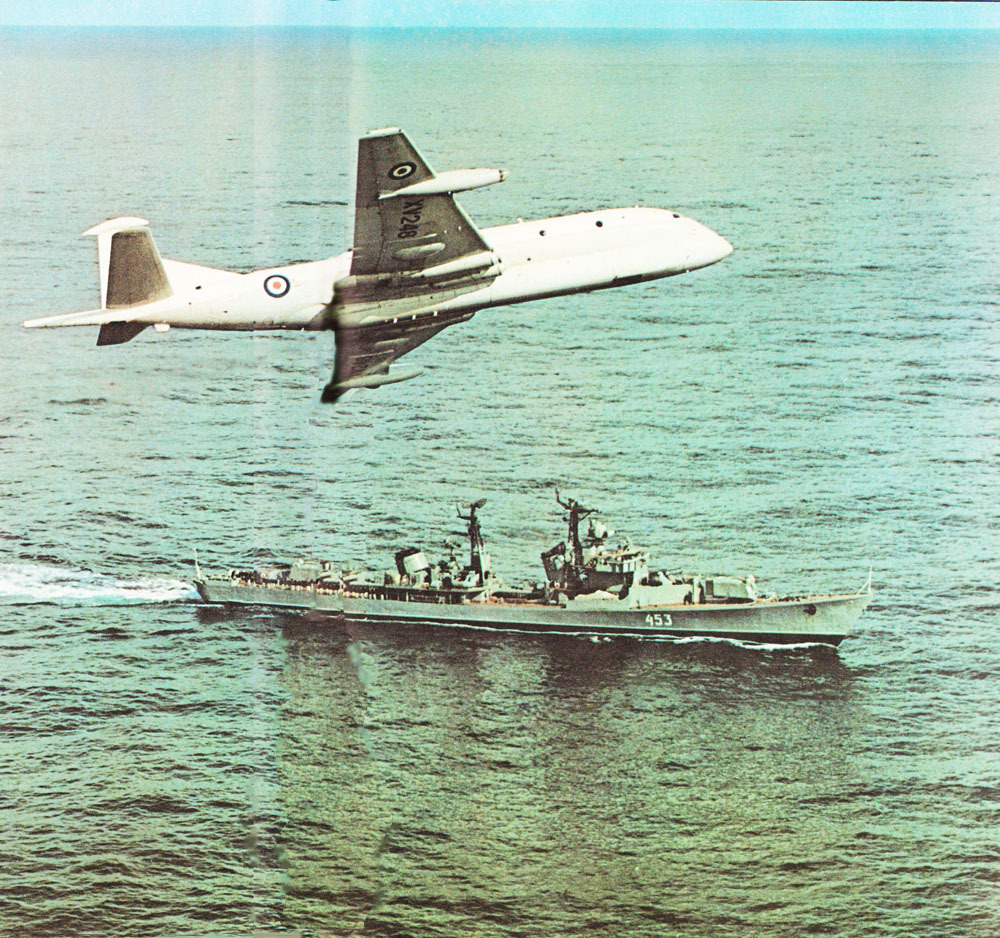

Корабль ВВС Великобритании «Нимрод» совершает вираж влево, облетая советский эсминец класса «Котлин» вблизи нефтяной платформы в Северном море в апреле 1975 года. Россия заинтересована как в экономическом, так и в стратегическом плане в освоении нефтяных месторождений Северного моря, и защита этих ресурсов стала важным приоритетом для НАТО, особенно для Великобритании и Норвегии.

Смерть Сталина, по-видимому, вызвала некоторые колебания в военно-морском строительстве, как и во всей советской политической сфере. К 1956 году военно-морская политика, безусловно, вступила в новую фазу с главенством Хрущёва в советской политической иерархии и Горшкова в качестве главнокомандующего ВМФ. Этот новый режим унаследовал некоторые значительные активы. Во-первых, серьёзная заинтересованность Хрущёва в наращивании стратегических ядерных сил, которая впоследствии привела к конфликту с армией из-за сокращения обычных вооружений, совпала с технологическим прогрессом, сделавшим возможным размещение стратегических ракет на подводных лодках. Первые испытания баллистических ракет для подводных лодок были проведены Советским Союзом в 1955 году, в том же году, когда первые шесть подводных лодок класса «Зулу-V» начали переоборудоваться для несения 300-мильных ракет SS-N-4 «Сарк». Похоже, эти подводные лодки появились раньше «Халибута», и в каком-то смысле это было понятно. Учитывая отсутствие у Советов передовых баз и дальних бомбардировщиков, естественно, что ракеты и пусковые установки для подводных лодок представляли для них непосредственный интерес: тот факт, что ракеты имели такую малую дальность, стал для Советов тем же стимулом, которым «Регулус» стал для американцев, – к дальнейшему развитию, направленному на обеспечение неуязвимости.

К моменту завершения переоборудования подводных лодок типа «Зулу» уже началась работа над новыми подводными лодками, способными нести стратегическое ядерное оружие. Некоторые из них были атомными, другие – на обычном топливе. Это были атомные подводные лодки типа «Отель» и обычные подводные лодки типа «Гольф»: обе изначально были вооружены ракетами типа «Сарк», но затем перевооружены ракетами типа «Серб» с дальностью полета 700 миль. К началу шестидесятых годов Советы строили подводные лодки примерно по тем же принципам, что и американцы, хотя и немного отставали: более того, их подводные лодки были не такими хорошими и тихими, как американские. Советским эквивалентом «Поларис» были подводные лодки класса «Янки» с шестнадцатью ракетами SS-N-6. Эти ракеты с дальностью полета 1300 миль (2100 км) не позволяли советским подводным лодкам наносить удары по центральной части США; хотя впоследствии это стало возможным благодаря разработке подводных лодок типа «Дельта» с двенадцатью ракетами SS-N-8 с дальностью полета 4200 миль (6200 км), которые превосходили по дальности и размеру боевой части любую современную американскую морскую ракету. Благодаря таким ракетам подлодки класса «Дельта» стали эффективными противниками США даже в арктических водах, без необходимости заходить в Атлантический и Тихий океаны. (Западные источники оценивают, что у Советов имеется от пятидесяти до шестидесяти ПЛАРБ, большинство из которых находятся в составе Северного флота, базирующегося в Северо-Западном море.)

Российский эсминец с управляемым ракетным оружием проекта «Krupny». Этот тип корабля обладает артиллерийской и ракетной мощью, значительно превосходящей эсминцы времён Второй мировой войны. Он вооружён комплексом ракет класса «земля-земля» и «земля-воздух», а также противолодочными ракетными установками, торпедными аппаратами и лёгкими зенитными орудиями с радиолокационным управлением.

Разработка ПЛАРБ, очевидно, была важной частью советского подводного строительства и имела жизненно важное значение для развертывания ядерного сдерживания, но это было не единственное направление развития. Помимо ПЛАРБ и продолжающегося строительства обычных патрульных подводных лодок (таких как многочисленные подводные лодки класса «Фокстрот», построенные после 1958 года), разрабатывались подводные лодки, предназначенные для поисково-ударных целей (против западных ПЛАРБ) и для действий против западных надводных кораблей с помощью крылатых ракет. Последний тип ракет, по-видимому, был разработан специально для западных авианосцев и оперативных соединений, возможно, предназначаясь для ракет малой или средней дальности (с обычными или ядерными боеголовками) для использования в сочетании с системой ретрансляции сигналов самолётами против надводных целей. К таким подводным лодкам относятся подводные лодки класса «Джульетта» (с неядерной энергетической установкой) и атомные подводные лодки класса «Эхо», которые были введены в эксплуатацию в довольно большом количестве в середине 60-х годов и в настоящее время в основном находятся на вооружении Северного флота.