СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 3 - 5

- Опубликовано: 01.10.2025, 13:51

- Просмотров: 3464

Содержание материала

Война на Тихом океане

Японцы говорили о «болезни победы», описывая обширные территории Тихого океана и Дальнего Востока, захваченные ими в ходе своего первого блицкрига. Нагрузка на людские ресурсы и ресурсы, необходимая для удержания этих территорий, стала одним из факторов, приведших к их поражению.

Войну на Тихом океане часто рассматривают с точки зрения крупных авианосных сражений — в Коралловом море и у атолла Мидуэй (1942), в Филиппинском море и заливе Лейте (1944), — которые ознаменовали полное и окончательное уничтожение лучшего флота мира в 1941 году — Императорского флота Японии. В ходе этого уничтожения ВМС США увеличились в размерах и качестве, став совершенно непревзойденными по мощи и эффективности. Менее документирована война, начавшаяся сразу после Перл-Харбора, когда американцы, временно парализованные потерями, понесёнными в результате нападения, начали неограниченную подводную войну против японской торговли. В конечном счёте, эта кампания имела огромное стратегическое значение, поскольку, по сути, американцы установили экономическую блокаду Японии, которая стала для неё удушающей хваткой. В ходе войны Япония потеряла 90% своего торгового флота, и к тому времени, как атомные бомбы вынудили её капитулировать, она была истощена экономически, промышленно и финансово. Полностью завися от морской торговли в импорте сырья и доставке людей и материалов к театрам военных действий, японцы были смертельно уязвимы для торговой войны, как и британцы.

И торговля, и транспортировка ресурсов были полностью уничтожены в ходе войны. Однако мощь японского флота была такова, что только после 1943 года потери превысили пополнения, и торговые суда были вынуждены заходить в районы, контролируемые американской авиацией, чтобы снабжать свои находившиеся под угрозой или осажденные гарнизоны. Самая впечатляющая фаза торговой войны наступила в конце, когда военно-морская авиация США бороздила небо над Японией и ее подходами, по своему усмотрению уничтожая немногие оставшиеся торговые суда. Но настоящий ущерб заключался в постоянном темпе истощения, которое американские подводники наносили на протяжении всей войны японскому торговому флоту: 57 процентов всех потерь были нанесены американскими подводными лодками. Американская стратегическая блокада Японии была одним из самых ярких примеров экономической войны, которую вела агрессивная морская держава.

В ходе этой войны американцы использовали свои подводные лодки точно так же, как и немцы — охотничьими стаями, тесно координировавшими свои действия для повышения эффективности. Американцы имели значительное техническое превосходство над японцами в плане радаров и связи; кроме того, им представилась прекрасная возможность воспользоваться этим преимуществом, поскольку японцы пренебрегали их торговлей. Учитывая, что японский флот был нацелен на действия флота, а подготовка была ориентирована на такую возможность, неприглядный оборонительный характер защиты конвоев изначально был встречен с презрением.

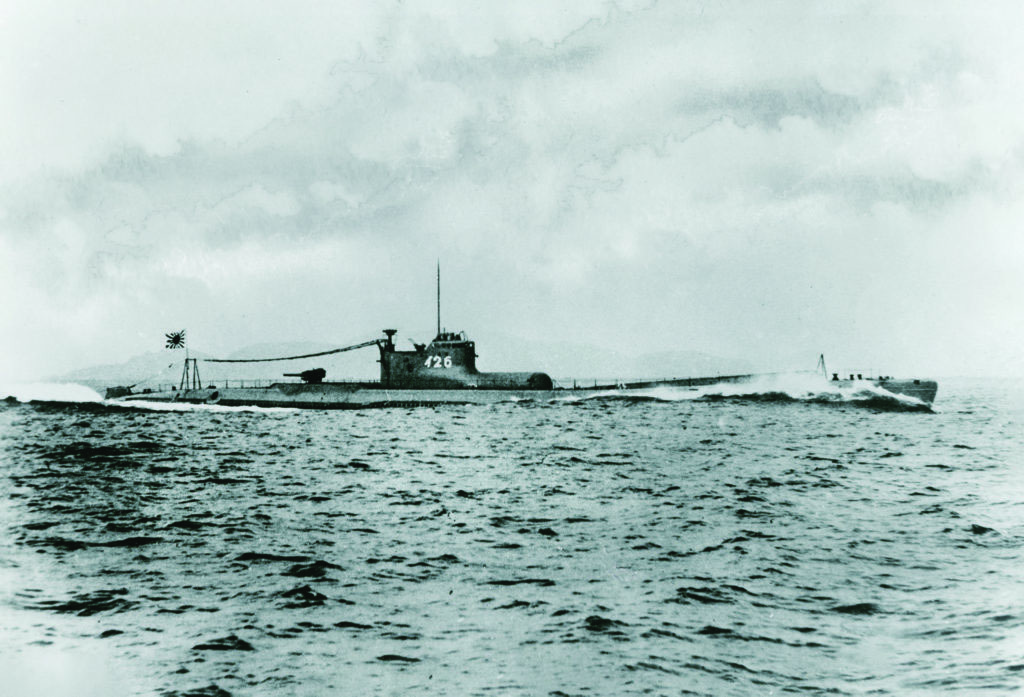

Японская подводная лодка. Несмотря на наличие превосходной торпеды «длинное копье», японцы не использовали свои подводные лодки так же агрессивно, как американцы.

Японцы патрулировали морские пути так же, как британцы до 1917 года, практически ничего не добившись, и судоходство не концентрировалось, а шло самостоятельно. Когда японцы с опозданием перешли на конвоирование, они обеспечили защиту в масштабах, совершенно недостаточных для отражения агрессивной атаки; иногда эскорт был всего лишь одним эскортом на пять-десять торговых судов. И это при том, что американские подводники были готовы оставаться на перископной глубине и принимать на себя эскортные удары торпедным огнем, чтобы уничтожить их и добраться до беззащитных торговых судов. Японцы же, с другой стороны, не использовали свои подводные лодки таким же образом против огромного американского логистического состава, растянувшегося через Тихий океан. Возможно, естественно, учитывая общее и растущее превосходство американцев в численности боевых кораблей, они использовали свои подводные лодки, чтобы свести на нет военно-морскую мощь США, как это делали немцы в Первой мировой войне. Хотя эта политика имела отдельные успехи, например, потопление «Йорктауна» у атолла Мидуэй, она не имела реальных шансов изменить баланс сил. Более того, такая политика вынудила японцев атаковать наиболее укреплённые позиции американцев на море, и в результате их подводные лодки понесли тяжёлые потери. Им следовало бы сосредоточиться на торговых судах, что привело бы к ещё большему рассредоточению американской ударной мощи, чем это было на самом деле.

Клубы дыма с авианосца «Йорктаун», резко разворачивающегося на левый борт во время японских воздушных атак в битве за Мидуэй в июне 1942 года.

После Перл-Харбора американцы в значительной степени оказались заложниками обстоятельств, как в стратегическом, так и в тактическом плане. В стратегическом плане им пришлось занять оборонительную позицию, поскольку у них не хватало сил, чтобы противостоять японскому завоеванию Юго-Восточной Азии. Для американцев оборона островной цепи от Гавайев до Мидуэя и морских путей в Австралию и Новую Зеландию имела первостепенное значение. С тактической точки зрения Перл-Харбор показал, что торпеды и бомбы являются решающим оружием морской войны, что авианосцы сами по себе способны наносить массированные и стратегически важные удары – хотя японцам фактически не удалось добиться решающего успеха в Перл-Харборе, поскольку они не смогли уничтожить авианосцы, доки и нефтехранилища. (Если бы они были уничтожены, трудно представить, как американцы могли бы избежать отвода оставшегося флота в Калифорнию с непредсказуемыми последствиями.)