СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 3 - 12

- Опубликовано: 01.10.2025, 13:51

- Просмотров: 3470

Содержание материала

Прошло меньше семидесяти пяти лет – или чуть больше, чем средняя продолжительность жизни – с того первого полёта, и достаточно сравнить такой самолёт, как «Конкорд», с первым «Флайером», чтобы понять, насколько далеко и с какой феноменальной скоростью развилось искусство пилотируемого полёта. Однако человек редко использует свои навыки исключительно в мирных целях, и, как и многие другие изобретения, самолёт вскоре был адаптирован для военных целей. Теоретически возможности были безграничны: пролетая над полем боя, будь то на море или на суше, можно было одним взглядом увидеть всю панораму противоборствующих сил, что позволяло быстрее и точнее собирать разведданные; и противника можно было атаковать прямо с воздуха (возможность, предвиденную ещё в 1670 году итальянским священником-иезуитом Франческо Ланой). Людям не потребовалось много времени, чтобы оценить полезность перевозки войск или грузов по воздуху, а в конечном итоге и уничтожения территории противника посредством воздушных бомбардировок. Эволюция этих практик и их влияние на стратегию и тактику современной войны составляют основные темы этой книги.

Поскольку подробно обсуждаются как стратегическая, так и тактическая роль авиации в её развитии, в основном с Первой мировой войны и до наших дней, необходимо дать раннее определение терминов «стратегический» и «тактический». В военное время, если авиация используется для непосредственной поддержки армий или флотов – для нанесения ударов по объектам вооружённой мощи противника в непосредственной близости от района боевых действий или непосредственного участия в передвижении, снабжении или обороне сухопутных или морских сил – это обычно считается тактическим, независимо от размера или глубины района боевых действий. С другой стороны, если она наносит удары по источникам вооружённой мощи на территории противника, вдали от района боевых действий, с целью уничтожения или ослабления способности противника производить такую мощь, то она считается стратегическим. Или, проще говоря: уничтожение танка или корабля в зоне боевых действий – тактическая задача, а уничтожение завода или верфи, где они были произведены, – стратегическая. Разницу между ними следует учитывать при последовательном рассмотрении ряда конкретных задач авиации: стратегических бомбардировок, разведки и наблюдения, тактической поддержки ударов и воспрепятствования, воздушной высадки десанта и воздушной транспортировки, военно-морской поддержки и поддержания воздушного пространства.

Возможности самолётов как потенциального оружия войны впервые были осознаны в 1911 году. Летом того же года итальянцы, стремясь к господству в Северной Африке, объявили войну туркам и заняли город Триполи, тогда принадлежавший Турции. В состав итальянских экспедиционных сил входил небольшой авиаотряд под командованием капитана Пьяццы, который продемонстрировал свою эффективность не только в разведке, но и в элементарной бомбардировке, сбросив модифицированные ручные гранаты на турецкий лагерь. Ущерб был сравнительно небольшим, но возможность воздушных бомбардировок, пусть и только на тактическом уровне, была твёрдо установлена. Распространение этих бомбардировок на стратегический уровень, когда бомбы сбрасывались на территорию противника и районы военного производства, последовало почти сразу же после того, как европейские державы вступили в очередной крупный конфликт.

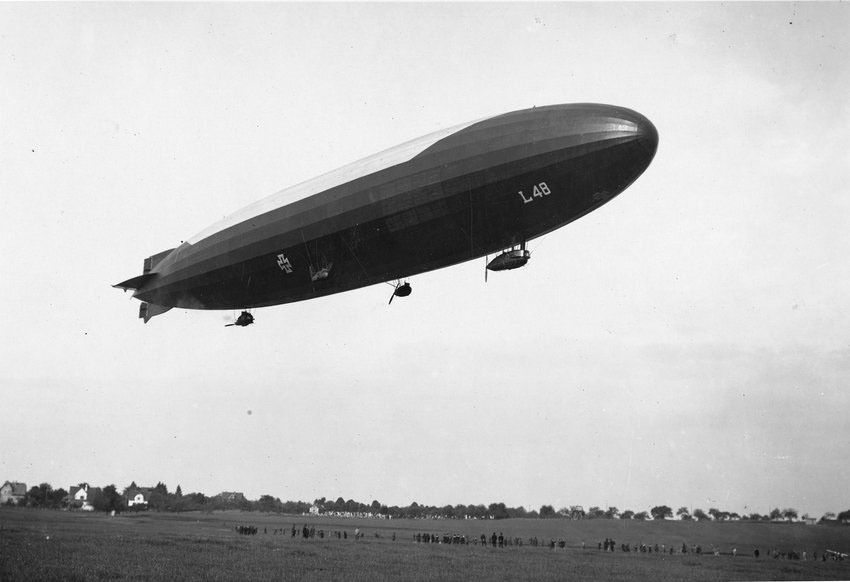

Во время Первой мировой войны стратегические бомбардировки были начаты немцами. План Шлиффена 1914 года, разработанный для обхода и уничтожения западных союзников до того, как Россия сможет фактически вступить в войну на Востоке, включал в себя проект захвата Кале и использования его в качестве базы для воздушных атак на южную Англию. Цели были неясны, хотя, возможно, существовала надежда, что части британских экспедиционных сил, особенно их авиация, пришлось бы вывести из Франции для отражения угрозы, что значительно облегчило бы немецкое наступление на Париж. Однако в ходе наступления 1914 года немцы не дошли до Кале, и от плана отказались. Тем не менее, они не отказались полностью от идеи воздушных бомбардировок: в 1915 и 1916 годах дирижабли «Цеппелин» — гигантские конечные продукты экспериментов с аппаратами легче воздуха — регулярно вылетали по ночам со своих баз в Северной Германии, чтобы наносить удары и атаковать промышленные города северной Англии и Мидлендса. Некоторым даже удалось проделать долгий и опасный путь до Лондона, который всегда считался главной целью, но ущерб был незначительным.

Гибель цеппелина. Эти летательные аппараты легче воздуха стали первыми стратегическими бомбардировщиками, атаковавшими территорию противника и пытавшимися подорвать моральный дух гражданского населения беспорядочными бомбардировками. Первые истребители были недостаточно мощными, чтобы вовремя набрать высоту для атаки, но как только появились более современные самолёты, дневные полёты стали для цеппелинов самоубийством.

Однако даже на этом раннем этапе удалось извлечь ряд уроков о стратегических бомбардировках и их последствиях. Несмотря на большие размеры и низкую скорость дирижаблей, первым делом следует отметить, что защита от их вторжений была, по-видимому, неэффективной. Передвижение цеппелинов часто можно было отследить от Северного моря до их целей, но, независимо от количества высланных на них истребителей-перехватчиков, лишь немногие из них были сбиты или даже повреждены во время первых налётов. Это было отчасти связано с большой высотой полёта дирижаблей, поскольку к тому времени, как аппарат тяжелее воздуха поднимался так высоко, нарушители уже улетали, а отчасти – с плохой координацией обороны вокруг крупных английских городов, которые не ожидали подобного нападения. Тем не менее, преимущество, по-видимому, было на стороне наступающих сил. Кроме того, наблюдались явные признаки паники среди гражданского населения всякий раз, когда сообщалось о появлении цеппелинов, несмотря на отсутствие ущерба, причинённого их действиями. Например, сэр Бэзил Лидделл Гарт, британский теоретик бронетанковой войны межвоенного периода, стал свидетелем налёта в конце 1915 года, последствия которого, по его словам, были таковы, что «в последующие недели тысячи жителей устремились в окрестные деревни» всякий раз, когда звучали сирены, независимо от того, была ли это ложная тревога или нет. Постепенно местные лётчики-истребители научились подниматься в воздух ночью, не нанося большего урона себе, чем противнику; число зенитных орудий вокруг крупных городов было увеличено, и было уничтожено несколько дирижаблей. Но хотя к концу 1916 года противник фактически признал поражение, уроки сохранились. В течение года они были заложены в основу.

Весной 1917 года немцы начали более серьёзное стратегическое наступление, на этот раз в дневное время. Они основали авиабазы в оккупированной Бельгии, и с этих бомбардировщиков «Гота» начали атаковать Англию с немедленным успехом. В одном из первых налётов на южное побережье погибло девяносто пять человек, и хотя в общей сложности семьдесят четыре истребителя-перехватчика поднялись в воздух, чтобы атаковать немцев, был сбит только один бомбардировщик. Это задало тон на будущее, и, по мере того как экипажи «Гот» набирались опыта, сам Лондон подвергался постоянным атакам. 13 июня 1917 года двадцать один «Гот» сбросил бомбы в районе вокзала Ливерпуль-стрит в Лондоне, убив 162 человека и ранив ещё 432. Месяц спустя в другом налёте погибло шестьдесят пять и было ранено 245. В обоих случаях в небо поднялось большое количество истребителей, но с незначительными результатами.

Эти налёты были важны, поскольку определили будущее стратегического авиационного мышления не только в Великобритании, но и в других странах. Цифры потерь могут показаться незначительными по сравнению со Второй мировой войной, когда в результате одного налёта нередко погибало более 100 000 человек. Однако в Лондоне 1917 года они вызвали общественный резонанс, панику и значительное сокращение военного производства, поскольку рабочие оставались дома, чтобы не попасть под бомбардировки на переполненных фабриках, которые, вероятно, и являлись основными целями.

Правительство Ллойд Джорджа отреагировало созданием специального комитета под председательством южноафриканца Яна Кристиана Смэтса для расследования плачевного состояния британской противовоздушной обороны и выработки рекомендаций по ее улучшению. Комитет Смэтса подготовил два доклада, первый из которых был посвящен исключительно системе обороны над Лондоном и предполагал немедленное увеличение численности зенитных орудий и истребителей, даже за счет Западного фронта. Члены комитета втайне считали это не более чем подачкой общественному мнению, и именно второй доклад, представленный в сентябре 1917 года (менее чем через три месяца после налетов на Готу), отражал их истинные чувства и повлиял на развитие стратегического мышления. Его центральное предположение было всеобъемлющим: «Возможно, недалек тот день, когда воздушные операции, с их опустошением вражеских территорий и разрушением промышленных и населенных пунктов в огромных масштабах, могут стать основными операциями войны, по сравнению с которыми другие виды военных и морских операций могут стать второстепенными и подчиненными...

Другими словами, Смэтс и его коллеги считали, что в бомбардировщике можно найти потенциального победителя в войне, способного уничтожить промышленную базу, на которую опирались вооруженные силы любой технологически развитой державы. Более того, они, очевидно, считали, что немецкие налеты на Готу были лишь началом такого наступления на Британию, поскольку далее рекомендовали немедленное контрнаступление как наилучшую, если не единственную, форму обороны. По этой причине предлагалось не только удвоить численность британских ВВС, но и создать крупные стратегические бомбардировочные силы. Поскольку формирование и управление такими силами полностью выходили за рамки опыта существующих военных или военно-морских штабов, которые контролировали Королевский лётный корпус и Королевскую военно-морскую авиационную службу соответственно, это потребовало создания независимой Воздушной службы с отдельным управлением и собственным генеральным штабом. Эта идея встретила сильное сопротивление, особенно среди тех, кто видел в ней лишь ослабление Королевского лётного корпуса на Западном фронте. Однако серия ночных налётов «Готы» и «Цеппелинов» зимой 1917–1918 годов, которым оказалось практически невозможно противостоять, обеспечила проведение реформ Комитета. 1 апреля 1918 года были созданы Королевские военно-воздушные силы, чья самостоятельная идентичность была обусловлена почти исключительно концепцией стратегического контрнаступления на немецкие города. К сожалению, хотя во Франции и была создана независимая бомбардировочная авиация, вооружённая новыми самолётами Handley-Page 1500, война закончилась до того, как её удалось опробовать в деле. Было проведено несколько налётов, но большую часть времени, вплоть до перемирия 11 ноября 1918 года, авиация действовала в рамках дальнего тактического обеспечения союзных армий, нанося удары по немецким складам горючего, коммуникациям и резервам за линией фронта.

Цеппелин L48 величественно бороздит небеса начала XX века — такие самолёты, как он, а позднее и бомбардировщики «Гота», наводили ужас на лондонцев своими дневными и ночными налётами.

Не приходится сомневаться, что это оказало пагубное влияние на теорию стратегической авиации. Комитет Смэтса собрался и представил доклад в спешке, столкнувшись с серией чрезвычайно успешных воздушных налётов, и есть основания полагать, что доказательства, использованные Комитетом, не соответствовали истинным фактам. Если рассматривать немецкие налёты 1917 года изолированно (что Смэтс, очевидно, был вынужден сделать, поскольку они были первыми в своём роде), то ряд выводов представляется обоснованным. Во-первых, бомбардировщик, обладающий элементом внезапности, всегда владеет инициативой и, скорее всего, успеет сбросить груз до того, как перехватчики успеют подняться на его рабочую высоту. Во-вторых, противовоздушная оборона малоэффективна по той же причине. В-третьих, подобные атаки станут операциями будущего, вызывая панику на улицах, повсеместное уничтожение имущества и мгновенное сокращение производства жизненно важных военных материалов, поскольку рабочие будут покидать дома, деморализоваться и погибать. В-четвертых, единственная надежда — это контрнаступление, призванное нанести противнику больший урон, чем он когда-либо сможет нанести вам, что приведет либо к вашей победе, либо к нейтрализации этого оружия посредством сдерживания.

Таковы были, по сути, выводы Комитета Смэтса и причины создания независимых Королевских ВВС. К сожалению, Первая мировая война закончилась прежде, чем их удалось проверить в более широком масштабе. Как бы то ни было, стратегические выводы, сделанные в ходе этого конфликта, легли в основу, на которой ряд теоретиков воздушной мощи выстроили концепцию воздушной стратегии, которая, в общих чертах, продолжала существовать и применяться многими, по крайней мере, до 1960-х годов, если не до наших дней.

Самым важным и влиятельным из этих теоретиков, вероятно, был Джулио Дуэ, итальянец, приобретший опыт в авиации, действуя вместе с союзниками против Австрии во время Первой мировой войны, хотя, что интересно, он никогда не участвовал в стратегических бомбардировках. Как теоретик, он, безусловно, был самым революционным мыслителем своего времени, поскольку в своей книге «Командование в воздухе», опубликованной в 1920-х годах, он довёл уроки последнего конфликта до крайности. В основе его теории лежали два основных положения: во-первых, самолёты – орудия нападения с несравненным потенциалом, против которых невозможно предусмотреть эффективной защиты; и, во-вторых, моральный дух гражданского населения будет подорван бомбардировками населённых пунктов.

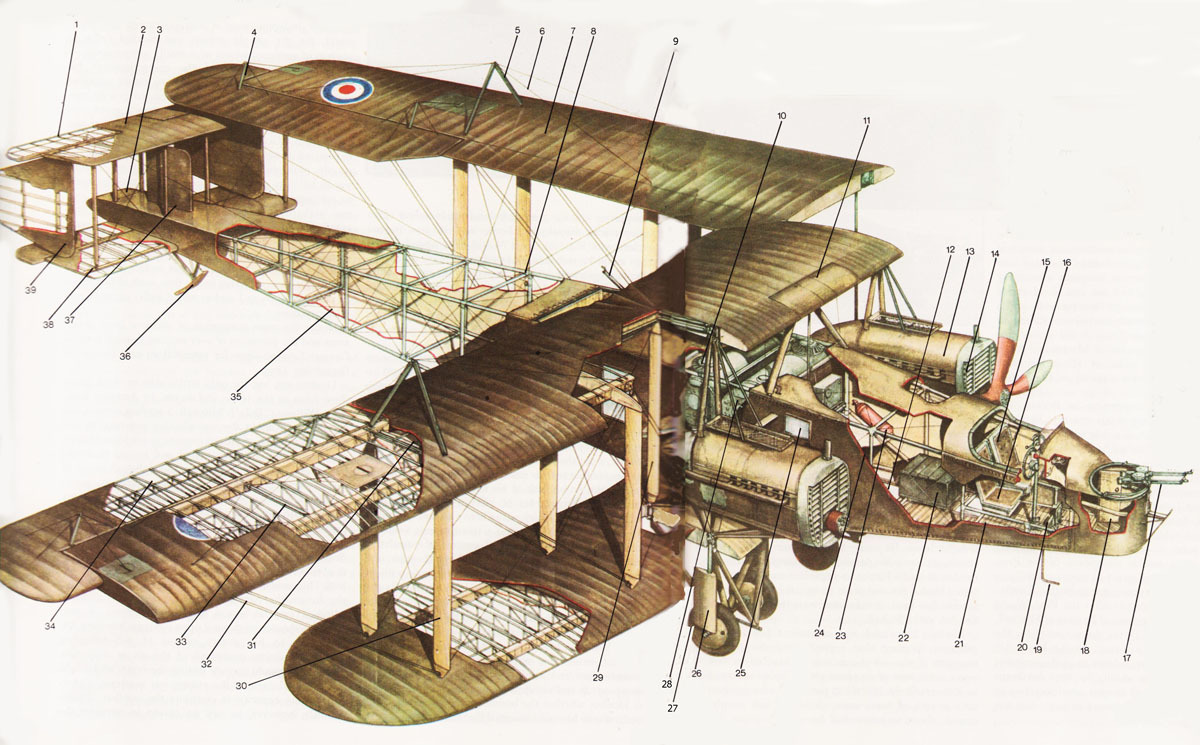

Handley Page Type O — биплан-бомбардировщик, использовавшийся Великобританией во время Первой мировой войны.На момент постройки Type O был одним из самых больших самолётов в мире.Существовало два основных варианта: Handley Page O/100 (H.P.11) и Handley Page O/400 (H.P.12).

Двигатели: два V-образных двигателя Rolls Royce Eagle VIII мощностью 350 л.с. с водяным охлаждением;четырехлопастные деревянные винты. Экипаж: 3, 4 или 5 человек Размах верхнего крыла: 100 футов (30 м);нижнего: 70 футов (21 м); Длина: 62 фута (10,5 дюйма); Высота: 22 фута (6,2 м); Максимальная скорость: 97,5 миль/ч (150 км/ч) на уровне моря. Вооружение: носовая часть: два 303-дюймовых пулемета Lewis на кольце Scarff;верхняя часть: один 303-дюймовый пулемет Lewis;нижняя часть: один 303-дюймовый пулемет Lewis, стрельба через фюзеляжные желоба.

Бомбовая нагрузка: 16 x 112 фунтов;8 x 250 фунтов;3 x 520 фунтов или 550 фунтов;1 x 1650 фунтов;«запас» 25-фунтовых бомб Cooper

1 Руль высоты 2 Верхнее хвостовое оперение 3 Фанерная обшивка хвостового оперения 4 Кабанчик управления элеронами 5 Стальной кокпит 6 Расчалки кокпита 7 Левые крылья (показаны в сложенном положении) 8 Каркас фюзеляжа 9 Верхний пулемёт Lewis MG 0,303 дюйма 10 Воздушные топливные насосы 11 Топливные баки с гравитационной подачей топлива в передней кромке 12 Передний входной люк 13 Двигатели Rolls Royce Eagle VIII мощностью 360 л.с. (2) 14 Радиатор 15 Кресло наблюдателя 16 Кресло пилота 17 Два пулемёта Lewis MG 0,303 дюйма 18 Доступ к месту стрелка 19 Трубка Пито 20 Ножное управление пилота 21 Предкрылковый настил пола 22 Аккумуляторные батареи 23 Огнетушитель 24 Бомбоотсек под топливными баками 25 Прозрачная панель 26 Обтекаемая резинотросовая амортизационная стойка 27 Сдвоенные основные колёса 28 Топливные баки (2) Каждый вмещает 130 имп. галл 29 шарнирных стоек 30 межплоскостных стоек из ели с фанерной обшивкой

Взяв на вооружение эти идеи, он довёл их до конца, пока не убедился, что в случае войны сторона, обладающая более многочисленным стратегическим бомбардировочным флотом, автоматически получит полное господство в воздухе, поскольку эффективной обороны не существовало, и быстро положит конец войне, бомбардируя гражданское население до состояния паники, которое вынудит противника запросить мира. Естественным продолжением этого процесса стало то, что ни армии, ни флоты не принимались во внимание и играли лишь вспомогательную роль, зачищая и оккупируя территорию. Дуэ не имело значения, летали ли бомбардировщики днём или ночью, но, по его мнению, военно-воздушные силы пользовались полной независимостью от администрации и командования по той простой причине, что тактическая поддержка армий или флотов была совершенно не нужна.

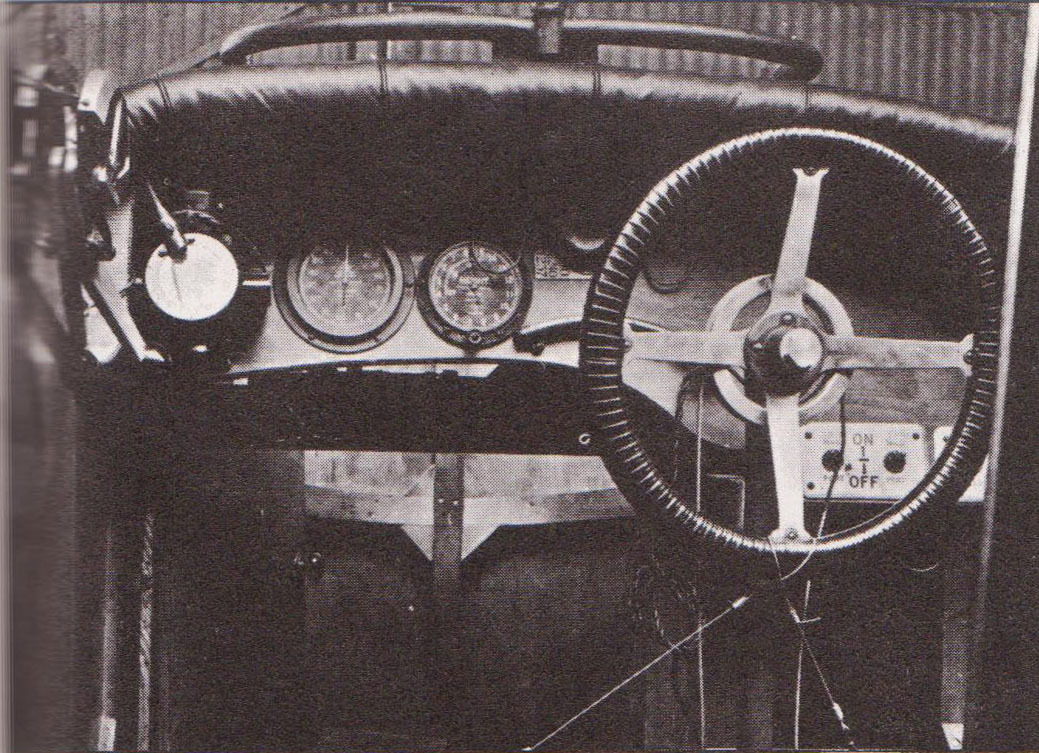

Штурвал и главная приборная доска кабины пилота HP 0/400.

Дуэ был настолько уверен в правильности своих аргументов, что даже прибегнул к довольно сомнительным математическим расчётам и точно рассчитал, сколько бомб потребуется для уничтожения определённого района города. Основывая свою гипотезу на том факте, что одна бомба, сброшенная самолётом «Гота» в 1917 году, убила, скажем, пять человек и разрушила двадцать пять квадратных ярдов зданий, он просто перемножил эти цифры так, что десять бомб убили бы пятьдесят человек, а сто бомб разрушили бы двадцать пять тысяч квадратных ярдов зданий. Оглядываясь назад, возможно, можно оценить ложность этой логики – в конце концов, бомбы не падают по точной траектории в двадцати пяти квадратных ярдах друг от друга – но Дуэ, казалось, в то время, и в отсутствие дальнейших доказательств, был настолько убедителен, что ещё в 1939 году власти были уверены, что только за первую неделю боевых действий такой город, как Лондон, потеряет до 66 000 убитых и раненых.

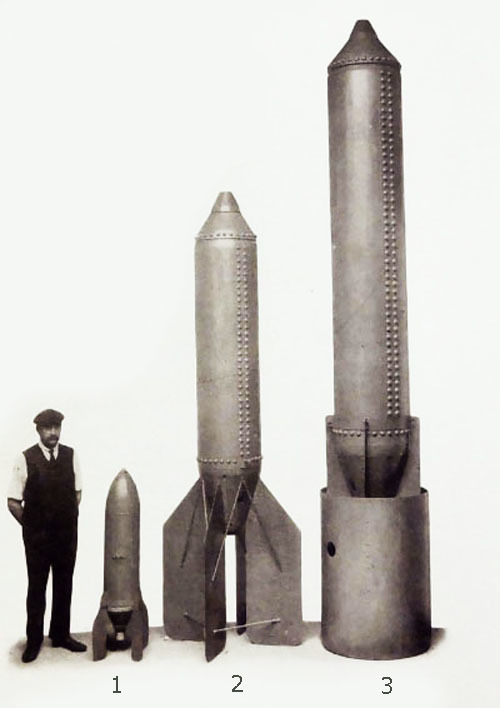

Бомба SN 16501b и бомба Cooper 251b, выставленная личным составом 207-й эскадрильи, 29 августа 1918 г.

Отсюда массовая эвакуация детей из городских районов и предоставление более 100 000 больничных коек только в Большом Лондоне для потенциальных жертв воздушных налетов в сентябре 1939 года.

Дуэ был не единственным теоретиком авиации, размышлявшим в этом направлении в 1920-х и 1930-х годах. В Америке бригадный генерал Уильям («Билли») Митчелл, служивший лётчик, так громко рассуждал о потенциале авиации в победоносной войне и об отсутствии интереса со стороны властей к его идеям, что в конце концов был предан военному трибуналу и вынужден был уйти в отставку. Он также был убеждён, что в эпоху воздушной войны военные и морские кампании, особенно в отношении Америки, являются второстепенными по сравнению с основными усилиями авиации, если не совершенно ненужными. Он настаивал на передаче обороны материковой части Америки в руки независимых военно-воздушных сил, продемонстрировав свою веру в несостоятельность флота в этой сфере, уничтожив с воздуха бывший немецкий линкор «Остфрисланд» в июле 1921 года: урок на будущее, который был полностью проигнорирован. Кроме того, Митчелл не видел причин, по которым в случае войны Америка не должна была бы полагаться на стратегические бомбардировки, поскольку, согласно его теории, волны обороняющихся бомбардировщиков, получая господство в воздухе во время полета, будут действовать в дневное время и поражать жизненно важные части вражеской военной машины, подрывая его способность продолжать конфликт.

Однако, в отличие от Дуэ, он не видел причин терроризировать гражданское население, вероятно, осознавая, что Америка, благодаря своему огромному промышленному потенциалу и отсутствию уязвимых сухопутных границ, могла поддерживать длительные бомбардировки и, в отличие от Италии или других европейских держав, не нуждалась в панике среди гражданского населения для быстрого завершения войны. Несмотря на его военный трибунал и неудачу в создании независимых военно-воздушных сил (американцы продолжали использовать отдельные военно-морские, морские и армейские ВВС до 1946 года), некоторые идеи Митчелла постепенно укоренились в Америке в 1930-х годах. Результаты будут рассмотрены позже.

История этих бомб до сих пор остается секретом. Никто не знает, где они были произведены и по какому контракту.

1 - 230-фунтовая осколочно-фугасная бомба. 2 - Бомба S.N. 3 - БомбаS.N. Major. Длина: 14 футов 7 дюймов. Вес снаряженного груза: около 1,5 тонны.