СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 3 - 2

- Опубликовано: 01.10.2025, 13:51

- Просмотров: 3468

Содержание материала

Вторая мировая война: Общие комментарии

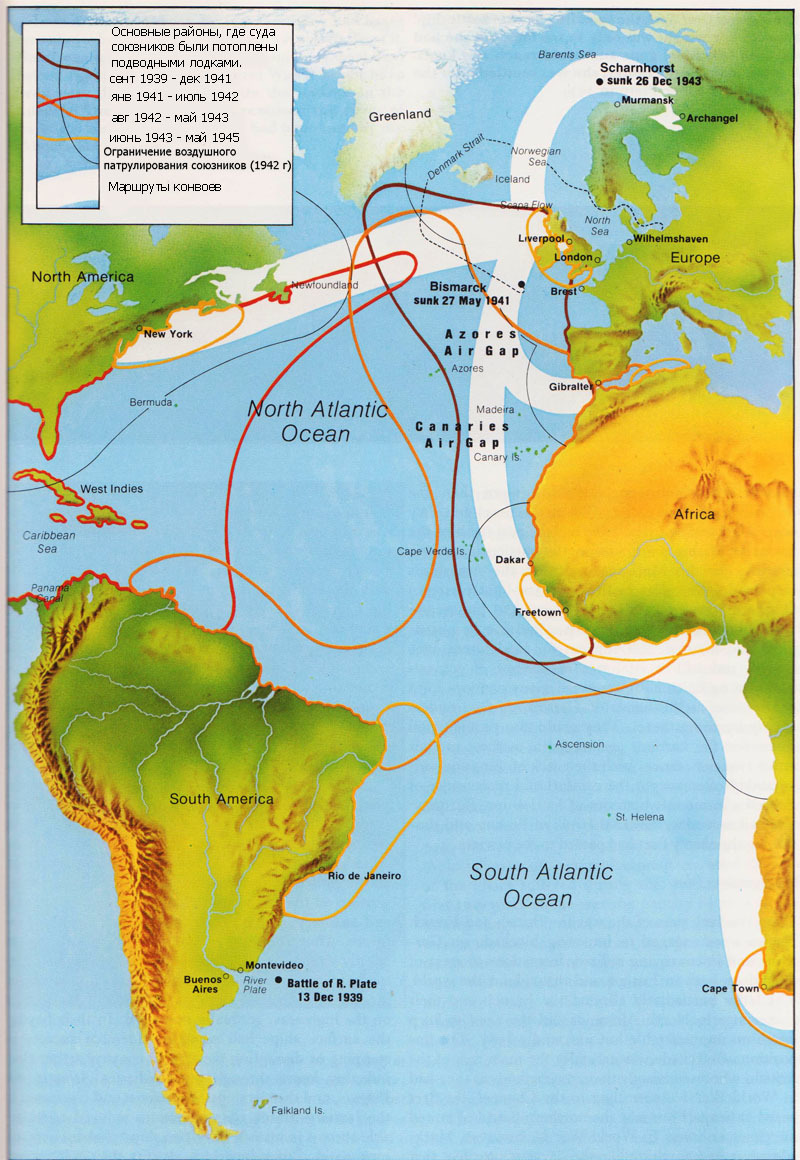

Вторая мировая война, по сути, представляла собой две совершенно отдельные войны: одна велась в основном в Европе и Атлантике, другая – на западе и юге Тихого океана (и в некоторых частях материковой Азии). Лишь изредка эти две войны пересекались, и то без какого-либо стратегического смысла. Войны велись в основном изолированно друг от друга, объединяющим фактором было участие Великобритании и США (и, в меньшей степени, Франции и СССР) в обоих конфликтах. Во многом эти события сформировали стратегии Германии, Японии и Великобритании. Германия, учитывая нежелание Великобритании идти на мировые соглашения в 1940 году и отсутствие достаточно сильного надводного флота, была вынуждена вести неограниченную подводную войну против британской торговли. По большей части британская стратегия была оборонительной, поскольку флоту приходилось бороться за защиту метрополии от прямого вторжения и за сохранение торговых путей с остальным миром. Поддержание морских коммуникаций было залогом выживания Британии и её способности к любым наступательным действиям: если бы они были перерезаны, ей пришлось бы сдаться. За исключением второстепенного Средиземноморского театра военных действий, британская военно-морская политика носила оборонительный характер, и, учитывая отсутствие сбалансированного немецкого флота и решительные действия итальянского флота, европейская морская война велась вдоль торговых путей между британскими (и союзными) эскортными судами и немецкими подводными лодками (и самолётами).

Надводные бои имели место, и немцы использовали свои надводные корабли, чтобы попытаться связать британские силы, особенно эскортные, чтобы облегчить задачу подводным лодкам, но по большей части это было второстепенным делом. Япония в 1941 году также была вынуждена действовать по ходу событий. Из-за её чрезмерной активности и неуловимости решающего стратегического успеха в Китае, разгрома, нанесённого ей Советским Союзом в Монголии в 1939 году, её отчаянной зависимости от ресурсов Юго-Восточной Азии и американского сопротивления, которое неумолимо усиливалось в течение 1941 года, Япония была вынуждена попытаться нейтрализовать американское военно-морское могущество и создать дальний оборонительный периметр, контролируемый авианосцами и боевым флотом, за которым она могла бы разрабатывать природные ресурсы на предполагаемых территориях. Японский главнокомандующий адмирал Ямамото не был в восторге от перспектив такого плана, но у него не было выбора. Япония вряд ли могла попытаться завоевать Юго-Восточную Азию, имея на левом фланге американский линейный флот и американские владения на Филиппинах, расположенных по обе стороны морских путей между Юго-Восточной Азией и Японией. Ямамото сомневался, сможет ли Япония сдержать американский флот после того, как американцы полностью мобилизуют свои промышленные ресурсы, значительно превосходящие японские, и будут вынуждены задуматься о колоссальных проблемах формирования оборонительного периметра, состоящего преимущественно из моря и неба, без необходимых торговых и военных судов, необходимых для обеспечения этого периметра. Кроме того, политика создания оборонительной линии с последующим переходом в оборону для контратаки против превосходящего противника по силе и ресурсам не имела достаточных оснований.

Но у японцев не было выбора: их внешняя политика тридцатых годов загнала их в тупик начала сороковых. У американцев, с другой стороны, был стратегический выбор, во многом обусловленный их географической изоляцией и неуязвимостью. Перед войной они разработали ряд военных планов, охватывающих все возможные варианты развития событий (включая войну с Великобританией), и решили, что в случае войны как на Тихом океане, так и в Европе приоритет следует отдать последней. Решение было принято исходя из того, что любые японские победы могут быть компенсированы со временем, в то время как победа Германии в Европе может оказаться окончательной и необратимой. Когда в 1941 году война дошла до США, эти приоритеты были подтверждены и сохранены, хотя выявление слабости Японии в 1942–1943 годах позволило американцам проводить более энергичную и агрессивную политику на обоих фронтах, чем они считали возможным до войны. Такая ситуация возникла не только из-за изначальной слабости Японии, но и из-за, казалось бы, неисчерпаемых возможностей американской промышленности: в 1942 и 1943 годах она строила по эсминцу каждые три дня; в последнем квартале 1943 года строительство торговых судов велось с годовым объёмом в 16,4 миллиона тонн. К концу войны американские верфи строили авианосцы, которые, если бы их строительство было завершено, почти удвоили бы авианосный потенциал ВМС, насчитывавший двадцать три авианосца. Такая мощь стала свидетелем упадка британской морской мощи, которая впервые за 250 лет окончательно отошла на второй план. Это также ознаменовало конец господства линкоров.

Битва за Атлантику – так называлась англо-американская борьба за сохранение судоходных путей в Великобританию открытыми. Угроза со стороны подводных лодок, вероятно, была самой серьёзной угрозой для Великобритании во время войны. Если бы немцы смогли развернуть больше подводных лодок в 1940 и 1941 годах, ход Второй мировой войны мог бы быть совершенно иным.

Правда, для операций против Марианских островов в 1944 году американцы смогли задействовать четырнадцать линкоров (больше, чем имел в строю Королевский флот в то время), и они смогли сыграть жизненно важную роль, но настоящая сила флота с этого момента заключалась в авианосцах и их авиации. (В операции у Марианских островов американцы задействовали пятнадцать быстроходных авианосцев и десять лёгких авианосцев.)

«Адмирал граф Шпее», так называемый «карманный линкор», поскольку его вес составлял всего 12 100 тонн, но он был вооружён шестью 280-мм орудиями и мог развивать скорость до 27,7 узлов. Будучи мощным рейдером, он был затоплен после битвы у реки Ла-Плата в 1939 году.

Постепенно линкоры были низведены до второго ранга — важные, прежде всего, для бомбардировки перед вторжением и для непосредственной огневой поддержки сухопутных войск после высадки на берег, а также с жизненно важной ролью в защите конвоев (незаметные британские корабли класса R спасли множество конвоев от уничтожения немецкими надводными рейдерами одним своим присутствием). Они также могли обеспечить жизненно важное прикрытие авианосцев от атак как с поверхности, так и с воздуха: действительно, авианосцы с их недостатком орудий и уязвимостью часто искали утешения и уверенности в массированных зенитных батареях линкоров. Но все это были второстепенные задачи: роль поиска и уничтожения вражеского флота перешла к авианосцам.

Европейская война

С самого начала войны британские и французские флоты были заняты блокадой Германии и конвоированием воинских соединений в районы боевых действий как в Европе, так и по всему миру. Последнее особенно затрагивало французов и их владения в Северной Африке, равно как и необходимость следить за непредсказуемой, но недружелюбной Италией. Блокада, естественно, была главной задачей британцев, которые использовали те же методы, что и в Первую мировую войну: патрулирование Ла-Манша, базирование флота в Скапа-Флоу и патрулирование вооруженными торговыми крейсерами северного направления. Однако во Второй мировой войне блокада никогда не имела столь разрушительного эффекта, как в Первую мировую. Отчасти это было связано с накоплением Германией запасов перед войной, отчасти с разработкой Германией эффективных заменителей многих ныне недостающих товаров, отчасти с результатами нацистского советского «медового месяца» 1939–1941 годов, когда торговля с СССР с лихвой компенсировала любые потери, вызванные блокадой. И это также отчасти объяснялось масштабами немецких завоеваний и её хищническим ограблением завоёванных территорий. Только к концу войны она начала по-настоящему ощутить всю тяжесть экономического дефицита; к тому времени, как наступил экономический коллапс, она уже потерпела решительное поражение на суше, и, в любом случае, вклад авиации в её экономический коллапс был более впечатляющим, непосредственным и глубоким, чем вклад морской блокады.

В начале войны Гитлер не развязал полномасштабную подводную войну. Были введены ограничения на потопление торговых судов, хотя они постепенно смягчались по мере того, как становилось очевидным, что союзники, а позднее и Великобритания в одиночку не придут к соглашению. В первые месяцы войны немцы использовали минную войну у восточного побережья и надводные корабли, как военно-морские, так и вспомогательные, для ведения войны против торговли. После 1941 года эффективность надводных рейдеров значительно снизилась, поскольку британские контрмеры, особенно в области разведки и проверки идентичности отдельных кораблей, встречаемых военно-морскими подразделениями в открытом море, постепенно совершенствовались. В период своего расцвета надводные корабли добились значительных успехов в остановке или нарушении движения конвоев, а не в нанесении потерь посредством вспомогательных судов «Атлантис» и «Пингвин», а военные корабли «Шарнхорст» и «Гнейзенау» в операциях января-марта 1941 года добились значительных успехов (в общей сложности было потоплено шестьдесят два судна водоизмещением около 400 000 тонн).

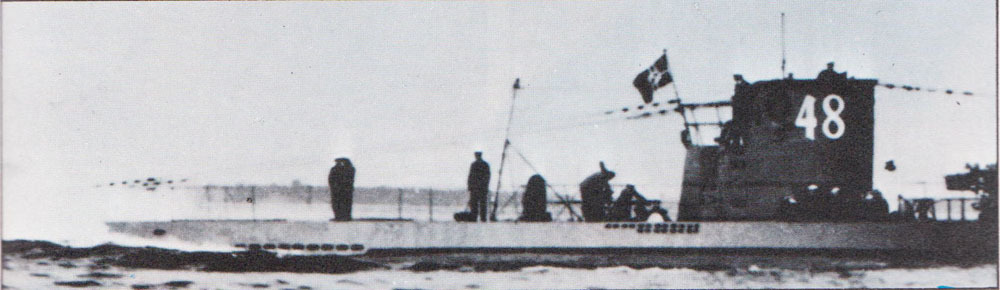

Подводная лодка прибрежного плавания. К 1940 году Германия имела базы для подводной войны, но недостаточно кораблей для её ведения. Если бы Деницу позволили нарастить флот подводных лодок до 1939 года, исход Второй мировой войны мог бы быть совсем иным.

Однако подводные лодки, несмотря на свою роль в борьбе с британским флотом, оставались основным средством нанесения ударов по британской торговле, и по мере того, как всё больше подводных лодок вступало в строй, потери союзников росли. В 1940 году было потеряно почти 4 миллиона тонн, половина из которых пришлась на подводные лодки: примерно такие же цифры были зафиксированы в 1941 году. В первые тридцать месяцев войны немецкие подводные лодки действовали по своему усмотрению. В стратегическом плане немцы сосредоточили внимание на торговых путях между Великобританией и США, а также на прибрежных британских торговых путях. Наличие у них после середины 1940 года баз в Норвегии и западной Франции позволило их подводным лодкам выходить в Атлантику далеко за пределы досягаемости большинства британских эскортных судов. По сути, немцы блокировали Великобританию, как и в Первую мировую войну, но с гораздо более мощных позиций, чем это было возможно в период с 1914 по 1918 год. 49% всех потерь союзников с 1939 по середину 1942 года пришлось на Северную Атлантику; с 1939 по середину 1941 года 32% всех потерь союзников пришлось на прибрежные воды Великобритании и прилегающие к ним воды.

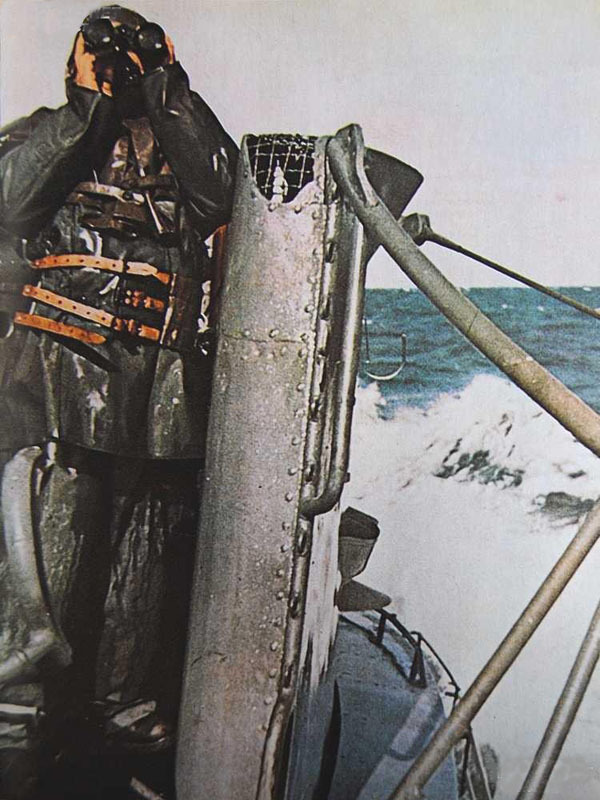

На страже в Атлантике. Появление радаров устранило покров темноты и плохой погоды, который подводные лодки использовали для выслеживания.

Тактически единственным ограничением для немецких подводных лодок была нехватка самих подводных лодок, отсутствие сотрудничества со стороны Люфтваффе и малое количество торпед, которые они могли нести. При выполнении такого масштаба разрушений подводные лодки пользовались значительной неуязвимостью: только двадцать три подводные лодки были потеряны в 1940 году и только тридцать пять за весь 1941 год. А в последнем квартале 1941 года пополнение превысило все потери, понесенные за всю войну к тому времени. В первые два года войны нехватка эскортных судов, их ограниченный радиус действия и, что наиболее важно, тот факт, что они редко когда могли тренироваться вместе, а объединялись в группы на основе того, что было доступно, а не того, что было необходимо, означало, что эскортные суда работали в огромных трудностях. К концу 1941 года ситуация на море становилась все более серьезной для британцев. Торговые суда терялись вдвое быстрее, чем их можно было заменить; Численность немецких подводных лодок приближалась к 250, при этом в море одновременно находилось около 97. Было очевидно, что события приближаются к кульминации.

Охотники за подводными лодками в Атлантике: Корвет класса «Фловер» HMS Hydrangea.

Эсминец HMS Scimitar.