9 «Предтечи броненосцев: «Демологос» – «Девастасьон» – «Данденберг»

- Опубликовано: 23.09.2025, 19:46

- Просмотров: 2397

Содержание материала

Предтечи броненосного флота :

«Демологос», «Девастасьон», «Данденберг»

Часть 1.

Первый в мире военный корабль с паровой машиной

29 октября 1814 года в Нью-Йорке сошел со стапеля на воду первый в мире военный корабль, двигателем которого была паровая машина, а движителем – гребное колесо.

Кроме того, он стал первым кораблём, получившим мощную защиту своего корпуса (как у будущих бронененосцев); первым кораблем с тяжёлыми орудиями одного калибра (то, что в ХХ веке называли «all-big-guns ship»); первым двухкорпусным кораблём (катамараном) в западном мире.

Его появление открыло новую эру в военном кораблестроении, а конструктор Р. Фултон стал провозвестником этой эры.

Кто такой Фултон

Роберт Фултон (Robert Fulton; 1765—1815) — выдающийся американский инженер и изобретатель*.

/* Биографии и изобретениям Р. Фултона посвящены 29 страниц в моей книге «Подводные адские машины XIX века», изданной в 2020 г. /

Он родился 14 ноября 1765 г. на ферме в округе Маленькая Британия (Little Britain), в штате Пенсильвания. Его отец, Роберт Фултон-старший, был ирландцем, мать — Мэри Смит, шотландкой. Помимо Роберта-младшего, в семье были три дочери, а также младший сын. Когда Роберту-младшему было три года, отец умер. Мать продала ферму и переехала с детьми в город Ланкастер, где жили её родственники.

В школе юный Роберт учился неважно. Всё свободное время он проводил в мастерских местных ремесленников, наблюдая за их работой и помогая – в меру своих возможностей. А ещё он занимался пиротехникой, рисованием, черчением. В 17 лет Роберт уехал в Филадельфию, где работал сначала помощником ювелира, потом — художником и чертёжником.

В 1786 г., в 21 год, достигнув совершеннолетия, Р. Фултон переселился в Англию, чтобы учиться искусству живописи и архитектуры у знаменитого художника Бенджамина Уэста (1738—1820), выходца из Пенсильвании. В Англии Роберт познакомился и общался с таким выдающимися изобретателями как Джеймс Уатт (паровые машины), Джон Рамси (пароходы), Эдмунд Картрайт (ткацкие станки). Кроме того, он изучал устройство судоходных каналов и шлюзов, дамб и мостов.

В 1793 г. Фултон получил патент художника. А в 1794—96 гг. запатентовал ряд изобретений: машины для пряжи льна и пеньки, для изготовления канатов и веревок, землечерпалку на конной тяге, проект парохода, сборный металлический акведук. Кроме того, опубликовал «Трактат об улучшении судоходства по каналам».

Свои проекты Роберт предлагал британским правительственным чиновникам для реализации, но они не проявили к ним интереса. Лишь в 1806 г. шотландский инженер Уильям Гесте построил в Санкт-Петербурге по проекту Фултона чугунный «Зелёный мост» через Мойку, который существует до сих пор.

В 1797 г. Фултон переехал во Францию. Здесь он пытался проектировать канады, проводил опыты с буксируемыми минами, а в 1800 г. построил деревянную подводную лодку «Наутилус», которую с мая по сентябрь испытывал на реке и в море, пока её не разрушил шторм. В 1801 г. он построил и успешно испытал «Наутилус-2», первую в мире металлическую подводную лодку! 14 августа того же года эта лодка с экипажем 4 человека (вместе с изобретателем) на рейде Бреста взорвала буксируемой миной небольшой шлюп!

Однако консервативно настроенное командование французского флота не пожелало принять на вооружение подводную лодку и мину Фултона, заявив, что «вести подводную войну способны только алжирские пираты!»

После этого Фултон при поддержке Роберта Ливингстона (1746—1813), посла США во Франции, занялся пароходом. В августе 1803 г. он испытал на Сене в Париже судно длиной 65 футов (19,8 м), шириной 9 футов (2,74 м), с паровой машиной мощностью 20 лошадиных сил. Пароход шёл против течения со скоростью 3 узла (5,6 км/ч).

Ливингстон пригласил на испытание пятерых учёных из Французского института – Шарля Боссю (1730—1814), Лазара Карно (1753—1823), Гаспара де Прони (1755—1839), Константина Вольнея (1757—1820), Франсуа Андриё (1759—1833), однако плыть на пароходе решился только последний из них. Впоследствии он написал в мемуарах, что во время плавания Фултон жаловался ему на препятствия, чинимые морским министром Дени Декре, «врагом любых новшеств».

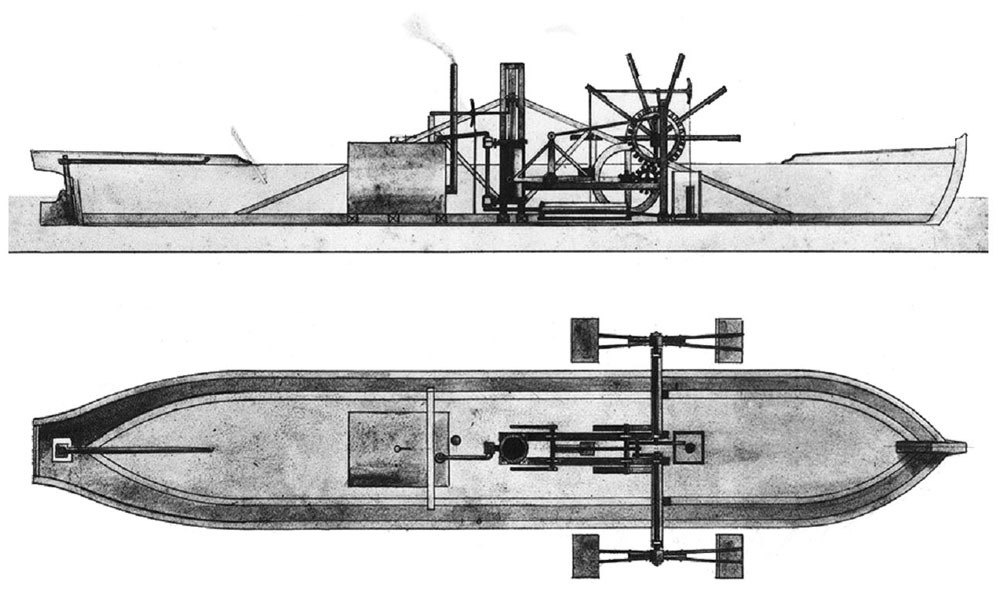

Парижский пароход 1803 г. Чертёж Р. Фултона

Изобретатель предложил Первому консулу Французской республики «гражданину» Наполеону Бонопарту строить мореходные военные корабли с паровыми машинами. Но будущий «император всех французов», которому Фултон подал письмо, упомянув в нём положительную оценку парохода членами Французского института, воспринял его предложение крайне негативно. Он сказал:

«В каждой столице Европы есть толпа авантюристов и прожектёров, которые путешествуют по миру, предлагая всем государям мнимые открытия, существующие лишь в их воображении. Все они шарлатаны или самозванцы, у которых нет другой цели, кроме как нажиться. Этот американец и его номер — не рассказывайте мне больше об этом».

Великий полководец сильно ошибся. А несколько позже «неизвестные лица» в одну из ночей утопили пароход Фултона, не успевший получить названия.

В мае 1804 г. Фултон уехал из Парижа в Лондон. Там он спроектировал подводную лодку «Наутилус-3», вооружённую десятью буксируемыми минами с пороховыми зарядами по 100 фунтов (45,4 кг) в каждой мине. Он также строил для англичан плавучие мины с контактными и часовыми взрывателями, содержащие по 180 фунтов (82 кг) пороха. В октябре и декабре 1804 г., в октябре 1805 г. англичане атаковали этими минами французские военные корабли в порту Булонь!

В декабре 1806 г. Фултон вернулся в Соединенные Штаты после 20 лет жизни в Европе и посвятил себя строительству пароходов.

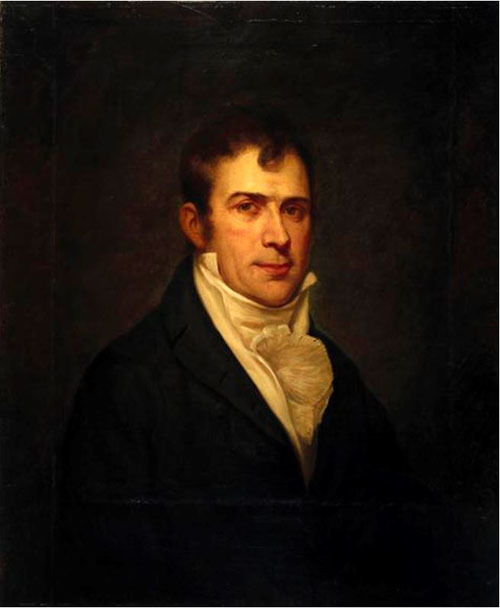

Роберт Фултон в 1807 г. (в 42 года)

Худ. Чарльз У. Пили (Charles Willson Peale)

В 1807 г. пароход Фултона «North River Steamboat» (позже переименованный в «Clermont») плавал по реке Гудзон с пассажирами. Круговой рейс Нью-Йорк – Олбани – Нью-Йорк протяжённостью 480 км (300 американских миль) он совершал за 62 часа. Постройка парохода обошлась в 5 тысяч долларов, еще 3 тысячи стоили паровой котёл и машина, приобретенные в Англии. Но доход за первый год эксплуатации составил 16 тысяч. Коммерческий успех этого парохода изменил судоходство на главных реках США. Сам Фултон за 8 лет (1807—1814 гг.) построил 15 речных пароходов. Ещё 7 построили по его чертежам после смерти.

Он сильно простудился, спасая провалившегося в полынью на реке Гудзон своего друга Томаса Эммета (1764—1827), отставного генерального прокурора штата Нью-Йорк(1764—1827). Роберт заболел двусторонней пневмонией и умер 24 февраля 1815 г. в возрасте 49 лет.

Его похоронили в Нью-Йорке при небывалом стечении народа и под залпы артиллерийских орудий. Для того чтобы почтить память «великого гражданина», Конгресс принял беспрецедентное в истории США постановление о 6-дневном трауре депутатов обеих палат!

Как появился военный пароход

В июне 1812 г. США объявили войну Великобритании из-за конфликта по вопросу границы с Канадой. В ответ британский флот начал блокаду американских портов. Используя своё превосходство над небольшим американским флотом, он препятствовал морской торговле, а также уничтожал американских приватиров*.

/* Приватиры (privateers) или каперы — частные лица, которые с разрешения правительства использовали свои вооруженные суда для захвата торговых судов противника во время войны. В отличие от пиратов, действовавших по собственной инициативе, приватиры имели официальное разрешение от правительства в виде «патента на каперство» (letter of marque). Захваченная добыча делилась между приватиром и государством. /

В январе 1814 г. Комитет по береговой обороне США обратился к Фултону с просьбой представить свои рекомендации. В ответ он предложил проект парового военного корабля, несущего 20 тяжёлых орудий. Члены Комитета понимали, что корабль, не зависящий от ветра, будет иметь тактическое преимущество над парусниками в мелких прибрежных водах. В штиль и при слабом ветре парусные суда могли медленно двигаться только на буксире шлюпок с гребцами из своих экипажей, либо стоять на якоре. Поэтому в тихую погоду корабль Фултона легко обойдёт любой британский линкор или фрегат. Кроме того, отсутствие рангоута, стоячего и бегучего такелажа значительно снижает его уязвимость по сравнению с парусными кораблями.

И 9 марта 1814 г. Конгресс США ассигновал 500 тысяч долларов:

«На строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию одной или нескольких плавучих батарей такой величины и конструкции, которые, по мнению Президента Соединённых Штатов, наилучшим образом подойдут для атаки, отражения или уничтожения любых кораблей противника, которые могут приблизиться к берегам или войти в воды Соединённых Штатов».

Строительство корабля было начато 20 июня 1814 г. на верфи Адама и Ноя Браунов (Adam & Noah Brown) на Восточной реке (East river) в Нью-Йорке и шло днём и ночью без выходных дней! Для наблюдения за работами был назначен подкомитет: 5 человек во главе с Фултоном.

Спуск на воду состоялся через 4 месяца и 10 дней – 29 октября. Затем его отбуксировали в мастерскую Фултона в Джерси-сити для установки котла, машины и других механизмов*.

/* Город Джерси-сити расположен на берегу Гудзона, противоположном от острова Манхэттен, части Нью-Йорка. И относится к другому штату – Нью-Джерси! /

«Демологос» был принят в состав флота США в январе 1815 г. без испытаний. Его сразу включили в отряд обороны Нью-Йорка. Но вскоре война закончилась. Поэтому все расслабились, и корабль вышел на ходовые испытания лишь 1 июня 1815 г.

А во время празднования Дня независимости, 4 июля, он прошёл к Стейтен-Айленду, где находилась летняя резиденция губернатора штата. Пушка на Губернаторском холме приветствовала выстрелом приближение корабля, который дал ответный салют. Затем корабль проследовал к Сэнди-Хук, вышел в море и с полуденным приливом вернулся в город, совершив переход в море и обратно за 7 часов. Как сказал капитан Смит, «он выполнил всё, что мы от него хотели».

Последнее, третье испытание состоялось 11 сентября 1815 г. Имея на борту 26 орудий, боеприпасы, запас угля и пресной воды корабль совершил рейс со средней скоростью 5,5 американских миль в час (8,8 км/ч) – прекрасный показатель для того времени.

После этого корабль зачислили в резерв. Он не получил официального названия; Фултон называл его «Demologos» («Слово народа»), а после его смерти, неофициально называли «Фултон Первый».

Гентский мирный договор, ратифицированный Конгрессом 17 февраля 1815 г., восстановил довоенные границы. Однако экономика республики сильно пострадала от британской морской блокады и британских десантов. Флоту США пришлось отказаться от плана строительства кораблей типа «Демологос».

Он больше не выходил в море. Лишь в сентябре 1816 г. новоизбранный президент США Джеймс Монро проплыл на нём по гавани Нью-Йорка в ходе демонстрации ему американского флота.

Для своего времени корабль был настоящим инженерным чудом. Его толстая деревянная «броня» выдерживала выстрелы самых мощных корабельных орудий того времени; в то же время артиллерия «Демологоса» могла быстро превратить 120-пушечный парусный линкор в пылающую развалину.

Его основными недостатками были низкая мореходность (из-за плоскодонных корпусов) и небольшая дальность плавания (из-за неэкономичных паровых котлов и машин того времени).

Иностранные державы проявили к кораблю большой интерес и даже хотели купить, однако из этого ничего не вышло. Если бы во время перехода через Атлантический океан он попал в шторм, то утонул бы.

В 1821 г. с него сняли пушки и паровую машину, и сдали на склад, а сам корабль поставили на прикол в порту.

В последний раз «Демологос» появился на публике в октябре 1825 г. во время открытия канала Эри. Он занял почётное место в водном параде, но его буксировал большой пароход.

С 1826 г. «Фултон Первый» служил плавучей казармой на Бруклинской казённой верфи (Brooklyn Navy Yard). 4 июня 1829 г. на нём произошёл взрыв пороха в крюйт-камере, куда вошел с горящей свечой в руке один из матросов, чтобы взять пороховой заряд для сигнальной пушки. При этом погибли 26 человек, а ещё 19 были ранены. Корабль получил значительные повреждения и его корпус продали для разборки.

Особенности проекта

Конструкция «Демологоса» не имела аналогов в западном мире до 60-х годов XIX века. Это был катамаран с двумя корпусами шириной по 6,2 м каждый. Его гребное колесо (диаметр 5 м, лопасти длиной 4,5 м, шириной 4 м) располагалось в пространстве между корпусами шириной 4,8 м. Благодаря такой компоновке Фултон успешно решил проблему защиты колеса в бою.

Внешние борта каждого корпуса были обшиты дубовыми брусьями и досками общей толщиной 1,47 м (чуть меньше 5 футов). Эту деревянную «броню» не могли пробить ни тяжёлые ядра корабельных орудий, ни более лёгкие бомбы, не обладавшие достаточной кинетической энергией, чтобы углубиться в борт перед взрывом.

Чертёж «Демологоса», представленный Конгрессу. В ходе строительства проект был пересмотрен и вооруэение корабля изменилось.

Обшивка корпусов придала корабля форму прямоугольника, имевшего скруглённые углы. По донесению наблюдателя из Департамента флота от 23 ноября 1814 г., его водоизмещение было около 2475 тонн, длина по верхней палубе 167 футов (50,9 м), ширина 56 футов (17 м); высота батарейной палубы 8 футов (2,44 м), глубина трюма под ней 12 футов (3,66 м.)

Паровая машина с одним наклонным цилиндром диаметром 1,23 м и шатунно-кривошипной передачей стояла в левом корпусе. Паровой котёл диаметром 3,7 м и высотой 6,7 м – в правом. Машина развивала мощность 120 лошадиных сил.

Поперечный разрез «Демологоса»

По проекту, представленному Конгрессу США в марте 1814 г., корабль надо было вооружить 20 орудиями калибра 50 фунтов (т.е. с массой ядра 22,7 кг). По 8 орудий с каждого борта, по 2 в носу и на корме. Но оказалось, что их изготовление займёт год или даже больше времени!

Спуск «Демологоса» на воду 29 октября 1814 г.

Тогда Фултон изменил состав артиллерии. На рисунках с натуры, сделанных в день спуска «Демологоса» на воду (29 октября 1814 г.) видно, что в его бортах прорезаны по 16 портов для 32-фунтовых орудий (масса ядра 14,5 кг). Кроме того, современники упоминали, что на верхней палубе в носу и корме должны были стоять по две «колумбиады» – пушки, стреляющие 100-фунтовыми снарядами (45,4 кг)*. В сумме – 36 стволов. Однако и этот вариант был изменён.

/* Колумбиады – тяжёлые гладкоствольные пушки, использовавшиеся только в США. /

«Демологос» спущен!

Некоторые авторы пишут, что Фултон хотел установить в подводной части корпуса корабля специальные клапаны, через которые тяжёлые орудия в трюме могли бы разрушать подводную часть борта вражеских кораблей «в упор». Однако это выдумка.

В 1812 г. Фултон провёл несколько стрельб из расположенного под водой орудия в макет подводной части корабля и пришёл к выводу, что 100-фунтовая колумбиада, стреляя через клапан его конструкции, способна пробить деревянную обшивку линкора с расстояния 3 – 6 метров. Однако в качестве носителей подводных пушек Фултон предлагал небольшие низкобортные паровые канонерки (по одной такой пушке на каждой).

Впечатления очевидца

Шотландский путешественник Джон М. Дункан (John M. Duncan) в 1818 г. побывал на корабле и оставил его описание:

«Фултон Первый — весьма необычная машина; по форме она почти прямоугольник, слегка закругленный по углам. Корабль похож на черепаху.

Мы вошли через орудийный порт на его главной палубе и тщательно исследовали каждый уголок, куда могли попасть. После посещения у меня была возможность прочитать официальное описание, составленное комиссарами, которые руководили его постройкой, и нижеследующее объединяет то, что я видел, с информацией, которую предоставляет этот документ; я полагаю, на точность деталей можно положиться.

Паровой фрегат — это двойной корабль, покоящийся на двух корпусах, с пространством между ними, в котором вращается гребное колесо; оно тщательно укрыто, чтобы быть максимально недоступным для выстрелов.

Колесо свободно вращается вокруг оси в обоих направлениях, так что оно может двигать судно любым концом вперёд: для этой цели каждый отдельный корпус имеет два руля, по одному на каждом конце; каждая пара действует одновременно, и когда пара на одном конце работает, другая /пара/ закреплена так, чтобы не создавать препятствий движению судна.

Он несёт два бушприта и две мачты, предназначенные для установки так называемых латинских парусов. Такелаж не был частью первоначального проекта, но был добавлен по предложению кэптена Портера, назначенного капитаном*.

/* Не путать его с адмиралом Дэвидом Портером, родившимся в 1813 г./

Борта имеют толщину 4 фута 10 дюймов (147 см) и состоят из 4-х слоёв дубового бруса, расположенных попеременно вертикально и горизонтально. Его орудийные порты, числом 30, все расположены на главной палубе и полностью окружают оба конца судна, так что при необходимости его снаряд может лететь одновременно под любым углом, как радиусы от центра окружности. Он несёт 32-фунтовые орудия, некоторые из которых находятся в лафетах; с их помощью он должен метать раскаленную картечь, для приготовления которой у него имеется достаточно печей.

Фултон также намеревался разместить на верхней палубе 4 колумбиады, как их называют, огромные орудия, способные стрелять ядрами весом в 100 фунтов по вражескому судну ниже ватерлинии. В настоящее время, однако, верхняя палуба лишена какого-либо вооружения, но окружена мощным фальшбортом.

Каюты офицеров находятся в центре судна, на главной палубе. Паровые котлы находятся в одной корпусе, а машина – в другой, но об их внешнем виде или о внешнем виде гребного колеса я ничего не могу сказать, поскольку всё было полностью закрыто.

С левого борта оставлено место для машины, которую Фултон намеревался добавить, чтобы с большой силой выбрасывать непрерывный поток воды, как горячей, так и холодной, который полностью затопит вооружение и боеприпасы противника, если не уничтожит также и людей.

Его машины развивают скорость пять с половиной миль в час, и его изобретатель был уверен, что при штиле или лёгком ветре ни один 74-пушечный корабль не сможет с ним сравниться…

Комиссионеры столкнулись с многочисленными препятствиями при постройке судна, и их трудности дают живое представление о бедственном положении, царившем по всей стране. Наши суда держали всё морское побережье в состоянии плотной блокады, и добывать строительные материалы для судна было крайне сложно.

Лес, медь, железо, свинец и уголь приходилось ввозить из отдалённых частей Союза или из-за рубежа, а бдительность наших крейсеров позволяла лишь немногим ускользать, так что всё это было дефицитом и чрезвычайно дорого. Корабельных плотников в таком количестве отправили на озёра, и так много остальных добровольно вступило в армию и флот, что рабочих едва можно было найти, да и то за очень высокую плату.

Когда судно было спущено на воду, в Нью-Йорке не нашлось подходящей артиллерии; но британский приз /трофейное грузовое судно/ вовремя доставили в Филадельфию, и 20 его орудий протащили по глубоким рейдам Нью-Джерси.

(…) Фултон умер до того, как машина была установлена на борт; если бы он дожил до полной постройки, невозможно сказать, до какой степени совершенства он мог бы её довести, но его биограф признаёт, что в настоящее время в механизмах имеются серьёзные и очевидные дефекты.

Макет «Демологоса» с 4-мя дымовыми трубами. С каждого борта – 14 пушек, и по две на верхней палубе в носу и корме. В сумме – 32 ствола.

Во время пробных плаваний испытывались различные неудобства, одним из которых был жар топок, настолько невыносимый, что машинисты не могли находиться рядом с ними больше одной-двух минут подряд.

В суматохе и хаосе боевых действий, вероятно, будет чрезвычайно трудно, если вообще возможно, регулировать с осторожностью и хладнокровием множество сложных операций, которые необходимы такой машине; а когда происходит так много внутреннего сгорания, малейшая невнимательность или случайность в обращении с порохом может мгновенно привести к гибели всех находящихся на борту.

Если им удастся преодолеть эти трудности и приобрести то мастерство в управлении судном, которого можно ожидать только от практики, мы вряд ли сможем представить себе для залива или гавани более мощное орудие нападения и защиты.

Независимое от ветра и течения, оно могло бы проложить путь под кормой противника или поперек его носа и извергнуть свои пылающие ядра туда, где противник был наиболее уязвим; в то время как реверс гребного колеса мгновенно освободил бы его от неправильного положения, без задержки на поворот, а огромная толщина бортов сделала бы любые орудия, кроме самых больших, неэффективными для /разрушения/ его шпангоутов.

Комиссары в своем последнем отчёте рекомендовали, чтобы, несмотря на мир, судно было введено в эксплуатацию и отправлено в море, чтобы офицеры и матросы могли научиться управлению им, а дефекты в его конструкции были обнаружены и устранены; Но эта рекомендация могла быть выполнена только с расходами, которые плохо согласуются с американскими представлениями об экономии, и вот он дремлет в постыдной праздности и безопасности. Я бы добавил от всего сердца: Спи с миром!»

Часть 2.

«Девастасьон» – триумф брони

В 1845 г. французский инженер-судостроитель Станислас Дюпюи-де-Лом (1816—1885) предложил проект железного броненосца с бронированным бортом, вооружённого бомбическими пушками Пексана единого калибра.

В объяснительной записке к проекту и в дискуссиях со специалистами он доказывал, что выигрыш в весе корпуса железного корабля позволит закрыть бронёй паровые котлы и машины, которые у деревянных кораблей остаются без защиты. Нет нужды ставить много пушек, их может быть немного, зато крупного калибра и в бронированном каземате.

Тогда его проект отклонили, но в 1858—62 гг. он построил три однотипных деревянных корабля («Gloire», «Invincible», «Normandie»), вооружённых 36 нарезными орудиями калибра 164 мм и защищённых двумя поясами брони: верхним толщиной 110 мм, нижним – толщиной 120 мм.

А первыми броненосными кораблями в Европе стали плавучие батареи, построенные французами в 1855 г. Они были предназначены для бомбардировки русских береговых батарей на Чёрном и Балтийском морях, к которым из-за небольших глубин не могли приблизиться крупные корабли.

Сначала французы провели эксперименты по определению оптимального бронирования. Они показали, что для защиты корабля от 160-мм и 320-мм ядер требуется 110-мм железная плита на 420-мм деревянной подкладке.

В 1854 г. инженер Пьер Арман Гиесс (Pierre Armand Guieysse; 1810—1891) по приказу императора Наполеона III разработал проект такой батареи. И 28 июля 1854 г. были заказаны 5 единиц: «Dévastation» (Опустошение), «Tonnante» (Громкий), «Lave» (Лава), «Foudroyante» (Молниеносный) и «Congreve» (Конгрев).

«Dévastation», «Lave» и «Tonnante» спустили на воду в марте-июне 1855 г. За 45 дней их в сентябре привели на буксирах в Крым. А «Foudroyante» и «Congreve», предназначенные для Балтики, остались во Франции.

Проекции плавбатареи типа «Dévastation»

Водоизмещение каждой батареи 1575 тонн, длина 52,35 м, ширина 13,14 м. Малая осадка (2,54 м) позволяла им подходить близко к берегу.

На них установили по 183 броневые плиты. Толщина верхнего пояса, защищавшего батарею, была 100 мм, а нижнего, защищавшего ватерлинию – 110 мм. Общий вес брони составил 297,5 тонн.

Они получили по 16 орудий калибра 194 мм (8 стволов с каждого борта), стрелявших 30-фунтовыми (13,62 кг) ядрами и два 138-мм орудия (18-фунтовые ядра, т.е. по 8,2 кг).

Схема бронирования французской плавбатареи

Шесть котлов локомотивного типа снабжали паром двухцилиндровую машину мощностью 430 лошадиных сил. На тонну водоизмещения приходилось 0,27 одной «силы». Не удивительно, что в тихую погоду батареи еле-еле развивали скорость от 3,2 до 3,7 узлов (6—6,8 км/ч). А в свежую погоду при движении против ветра приходилось тащить их на буксире.

На трёх мачтах можно было развернуть паруса общей площадью 885 кв. м.

Экипаж – 282 человека.

Плавучая бронированная батарея типа «Devastation».

На рисунке – 17 орудийных портов, но орудий с каждого борта было только 9

Все три участвовали в сражении при Кинбурне 17 октября 1855 г. Около 8 часов утра они встали полукругом к юго-западу от русских укреплений, где глубина моря была от 3-х до 4-х метров. «Dévastation» находился в 800 м, «Lave» в 1000 м, «Tonnante» в 1500 м от форта. За 4 часа они не только подавили артиллерию форта, но и разрушили его. За это время батареи выпустили, соответственно, 1265, 900 и 1012 ядер.

Русские артиллеристы стреляли хорошо. В «Девастасьон» они попали 75 раз, в «Лав» – 66, в «Тоннан» – 60. Но пробить броню их ядра не могли. Корреспондент лондонской газеты «Times» Уильям Рассел (1820—1907) в своем репортаже так описал дуэль:

«Плавучие батареи французов открыли огонь в 9:30, и в течение всего дня их стрельба отличалась точностью и результативностью. Русские с готовностью ответили, и батареи оказались окруженными столбами воды, поднимаемыми русскими ядрами.

Успех эксперимента (бронирования плавучих батарей) был совершенным. Они встали на якорь всего в 800 ярдах от русских батарей. Вражеские ядра даже на такой малой дистанции не могли повредить их — ядра отлетали от их бортов, производя эффект не больший, чем пистолетные пули на мишени в тире.

Можно было слышать отчётливые удары ядер о борта батарей, и видеть, как они отлетают от них в сторону, с которой они были выпущены, и, потеряв свою силу, падают в воду. На одной из батарей насчитали 63 выбоины от ядер только на плитах одного из бортов — не считая отметин от ядер, скользнувших по палубе, или пробоин в фальшборте, но все повреждения брони свелись к трём выбитым заклёпкам».

Французские батареи ведут огонь по форту Кинбурн

Потери на них составили двое убитых (на «Девастасьон» ядро влетело прямо в амбразуру) и 25 раненых обломками фальшбортов или рангоута.

Успех сражения побудил британское Адмиралтейство, которому французы передали чертежи, построить сначала батареи «Glatton», «Meteor», «Thunder», «Trusty» (две из них пришли в Крым в конце октября 1855 г.), а потом «Aetna», «Erebus», «Terror», «Thundermolt».

Французы в 1861—67 гг. построили ещё три серии плавбатарей. Первая состояла из 4-х деревянных кораблей с бронированными бортами («Paixhans», «Palestro», «Peiho», «Saigon»), однотипных с «Dévastation».

Корпуса трёх кораблей 2-й серии («Implacable», «Arrogante», «Opiniatre») по 1338 тонн и четырех 3-й серии («Embuscade», «Imprenable», «Protectrice», «Refugeon»), по 1422 тонн, были железными. Орудия стояли в бортовых казематах.

Все они были предназначены для действий в мелководных прибрежных районах или на рейдах портов.

Так в 60-е годы XIX века началось соревнование между бронёй и артиллерийcкими орудиями, в котором на протяжении 30 лет преимущество оставалось за бронёй!

Часть 3.

Океанский «Громовержец»

В первый год Гражданской войны в США начальник Бюро строительства и ремонта Департамента флота (морского министерства) Джон Лентхолл (John Lenthall; 1807—1882) спроектировал океанский броненосный паровой фрегат, предназначенный для борьбы с британским флотом в случае войны с Великобританией, поддерживавшей сепаратистов.

11 апреля 1862 г. Уильям Генри Уэбб (William Henty Webb; 1816—1899), главный строитель деревянных судов в США, отправил в Департамент флота модель этого броненосца с деревянным корпусом*.

/* C 1840 по 1865 гг. Уэбб построил 133 деревянных корабля – клиперов, пакетботов, шлюпов и др. /

Уильям Г. Уэбб

А 3 июля 1862 г. Уэбб подписал контракт с Бюро верфей и доков департамента флота на строительство корабля длиной 350 футов (106,7 м), шириной 68 футов (20,7 м), осадкой 20 футов 6 дюймов (6,2 м).

Но перед началом строительства Уэбб увеличил длину корпуса до 115 м, а ширину до 22,2 м. Водоизмещение при осадке 5,5 м в носу и 6,4 м в корме составило 7059 т. Это был самый длинный деревянный корабль в мире.

«Dunderberg» (дословный перевод со шведского «Гора грома», литературный – «Громовержец») был похож на броненосец конфедератов «Virginia», увеличенный в размерах и оснащённый парусами по типу бригантины (площадь парусов 1038 кв. м).

Проектное вооружение: четыре 15-дм (381-мм) гладкоствольных дульнозарядных орудия Дальгрена в 2-х башнях с 11-дм (279-мм) броней, и двенадцать 11-дм орудий Дальгрена в каземате длиной 69,5 м. Каземат имел 22 орудийных порта: 6 на каждом борту, по 2 на каждом углу, по одному в носу и корме.

«Данденберг» внешне напоминал «Вирджинию»

Но полный комплект орудий Уэбб не установил. Артиллерийские стрельбы состоялись в феврале 1867 г. с двумя 15-дм и четырьмя 11-дм пушками.

Броня по проекту выше главной палубы имела толщину 114 мм. От главной палубы до глубины 1,5 м ниже ватерлинии – 89 мм, утончаясь до 63 мм к нижнему краю. Броня каземата – 19 мм, с деревянной подкладкой в 91 см. Основная палуба, от задней части каземата до кормы, должна была состоять из 114-мм броневых плит, которые утончались до 63 мм.

Дно двойное, машинное и котельное отделения с водонепроницаемыми переборками. Две паровые машины и один 4-лопастной винт диаметром 6,4 м, шесть паровых котлов. Машины в 4500 «лошадей» и котлы заказали компании «Webb» и заводу «Etna Iron Works» в Нью-Йорке.

Два вспомогательных котла питали паром машины, приводившие в действие насосы и вентиляторы, вращавшие орудийные башни. Все котлы выпускали дым через одну выдвижную трубу. Обычно судно брало 550 т угля, но могло вместить до 1000 тонн. Проектная скорость 15 узлов (28 км/ч) на спокойной воде.

Срок постройки – 15 месяцев, стоимость – 1 млн 250 тыс. долларов.

Киль был заложен 3 октября 1862 г. на верфи Уэбба в Нью-Йорке, однако спустили корабль на воду только 22 июля 1865 г. с завершённым корпусом и установленной половиной брони. По оценке газеты «New York Times» за церемонией спуска наблюдали около 20 тысяч человек.

Причин долгостроя было две. Во-первых, Уэбб во время строительства внёс в проект много изменений. Самыми важными стали: отказ от орудийных башен, удлинение каземата и усиление бронирования его стен до 114 мм, установка мощного тарана, изменение боевой рубки. Деревянные стены каземата на уровне главной палубы имели толщину 1,5 м – как на «Демологосе», однако у корабля Фултона не было железной брони.

Таран длиной 44 фута (13,41 м) сделали в форме плуга, передние 3,7 м которого обшили чугунными листами. До битвы у острова Лисса в Адриатическом море оставалось три года. Но американцы уже применяли тараны в ходе войны между Севером и Югом.

Вид строящегося корабля в 1863 г. (из журнала «Harper’s Weekly»)

Обратите вниание на таран!

Днище защитили от обрастания слоем цинковых и слоем медных листов.

Для усиления прочности корабля шпангоуты соединили между собой диагональными железными полосами, а пространство между шпангоутами заполнили древесиной. К сожалению, Уэббу пришлось использовать невысушенный дуб, т. к. запас высушенной древесины был исчерпан. А сырая древесина гниёт, что значительно сокращает срок службы корабля.

Второй серьёзной проблемой, замедлившей строительство, стала нехватка материалов, рабочей силы, денег. Во время войны цены на чугун и железо почти утроились, на котельную жесть и медь — удвоились. Зарплаты рабочих выросли в полтора-два раза. А забастовки машинистов-железнодорожников ещё больше замедлили ход строительства.

.

.

Спуск на воду 22 июля 1865 г.

На первых ходовых испытаниях 22 февраля 1867 г. броненосец развил 12,5 узлов (23,2 км/ч); во время демонстрации французским покупателям 12 июня того же года – 13,9 узлов (25,7 км/ч).

Гражданская война в США кончилась в апреле 1865 г., исчезла и угроза войны с Британией. Поэтому американский флот, переведенный на скудное финансирование, отказался от «Данденберга».

Но он произвёл большое впечатление на специалистов Европы. Узнав о том, что Пруссия хочет купить броненосец, император Франции Наполеон III купил его в апреле за 2,5 млн долларов, несмотря на возражения своих адмиралов. 27 июня 1867 г. Уэбб вернул Департаменту флота деньги, которые были ему выплачены. А 19 июля «Дандерберг» отплыл из Нью-Йорка и 3 августа прибыл в Шербур. На борту находился Уэбб со своей семьёй.

Корабль переименовали 7 августа в «Рошамбо», в честь генерала, графа Жана-Батиста де Рошамбо (Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau; 1725 –1807), участника Американской революции.

Через два дня после кратковременных испытаний, «Rochambeau» поставили в док верфи в Шербуре, чтобы устранить проблемы, выявленные во время плавания, и внести кое-какие изменения.

Его перевооружили на 4 пушки калибра 270 мм/L15 обр. 1864 г. и 10 пушек калибра 240 мм/L17 обр. 1864 г. Все нарезные и казнозарядные. 270-мм орудия стреляли снарядами весом 216 кг, 240-мм – весом 144 кг.

270-мм орудия установили по углам каземата; 8 из 240-мм орудий установили по бортам, оставшиеся два – в носовых и кормовых портах. Четыре угловых орудийных порта, ближайшие к бортам, наглухо закрыли бронёй.

Французы измерили корабль во время ремонта в 1868 г. По ватерлинии его длина была 107,4 м, ширина 22,15 м, средняя осадка 6,5 м, глубина трюма 7,08 м. Измерили и броню. Каземат закрывали 120-мм пластины. Броня корпуса опускалась на 2,5 м ниже ватерлинии, верхний пояс имел толщину 90 мм, нижний — 70 мм. Палубы покрывали 18-мм пластины, а тиковые стенки боевой рубки – толщиной 250 мм.

При водоизмещении 7849 тонн машины показали мощность 4657 л. с. и скорость 15 узлов во время испытаний в июне 1868 г. При нормальной загрузке корабль брал 540 т угля, при глубокой – 735 т. Но котлы были «прожорливые». Полные бункеры и ещё 30 тонн на палубе обеспечивали дальность всего лишь 1200 миль на 8 узлах.

Французы немного сократили площадь парусов (до 954,4 кв. м).

В плавании броненосец оказался очень «мокрым», его сильно заливало на встречной волне. Кроме того, он быстро кренился при бортовой качке, что мешало применению орудий в свежую погоду, так как орудийные порты находились всего на 1,4 м выше ватерлинии. Под одними парусами при сильном ветре корабль не мог сохранять курс и поворачивался, пока ветер и волна не оказывались на его траверзе.

«Rochambeau» завершил ремонт 18 мая 1868 г., а с 1 августа его перевели в резерв. В 1869 г. установили дополнительно 240-мм поворотное орудие над передним краем каземата.

Корабль снова ввели в строй в середине июля 1870 г., перед началом войны с Пруссией. Он покинул Шербур 25 августа, чтобы присоединиться к флоту в датских водах, и прибыл в Копенгаген 31 августа. Флот безуспешно курсировал по Балтийскому морю несколько недель. Ему приказали вернуться домой 16 сентября. После возвращения «Rochambeau» снова отправили в резерв, а экипажу приказали защищать Париж.

Корабль списали 15 апреля 1872 г. и отправили на слом в 1874 г.

***

Принято считать, что первым в истории мореходным казематным броненосцем был британский «Bellerophon», построенный по проекту Эдварда Рида. В отличие от батарейных броненосцев с орудиями на открытых верхних палубах, у «Беллерофона» 10 орудий калибра 9 дм (229 мм) стояли внутри бронированных казематов (по 5 с каждого борта).

Этот корабль заложили на стапеле 23 декабря 1863 г., спустили на воду 26 мая 1865 г. Он вступил в строй 12 апреля 1866 г.

«Bellerophon». В середине корпуса видны стволы 9-дм орудий

Но с формальной точки зрения первым казематным броненосцем был «Dandenberg», заложенный летом 1862 г. Другое дело, что его спустили на воду лишь в июле 1865 г., а на ходовые испытания он вышел в феврале 1867 г.

«Данденберг» на ходовых испытаниях

«Данденберг» был длиннее «англичанина» на 23,56 м, шире на 5,1 м, ходил быстрее на один узел, имел (и по проекту, и во Франции) более мощную артиллерию (10—9-дм, 5—7-дм), чем тот. Его парусное оснащение – две лёгкие мачты с парусами бригантины – было вспомогательным, в отличие от трех высоких мачт «Беллерофона».

«Данденберг» в Нью-Йорском заливе в апреле 1867 г.

Макет броненосца «Рошамбо» в Музее французского флота (Париж)

В общем, в 60-е годы наметились две линии развития броненосных кораблей. Одна, европейская, заключалась в том, чтобы «одевать в броню» корабли традиционного типа. Поэтому большинство броненосцев в странах Европы в то время были деревянными либо композитными (железный набор, деревянная обшивка, железная броня). Более того, они ещё долго сохраняли высокие мачты с множеством парусов!

Другая линия, американская, вскоре удивила Старый Свет башенными мониторами и казематными броненосцами принципиально новых конструкций – низкобортными и безрангоутными.

«Rochambeau» (б. «Dundenberg») под французским флагом

Только в начале 90-х годов XIX века обе линии соединились в виде броненосцев «открытого моря». Образцом для подражания на всех флотах стали 8 «идеальных» британских броненосцев типа «Royal Sovereign» («Суверен короля»), спущенные на воду в 1891—1892 гг.

Часть 4.

Ничто не ново под Луной

Гребное колесо

Идея использования гребных колёс в качестве движителя судна стара как мир. Так, на одном из римских барельефов, датированным 527 годом до н.э., изображена либурна (cудно длиной примерно 30 м, водоизмещением около 80 т) с тремя парами гребных колёс. Через механическую передачу их вращают три пары волов, ходящих на палубе по кругу.

Римская либурна с тремя парами гребных колес (из книги XV века)

Р. Фултон в возрасте 13 лет (в 1778 г.) оснастил лодку, построенную его отцом, гребными колёсами, насаженными на коленчатый вал, который надо было вращать руками. Лопасти и вал он сделал сам.

Лодка семьи Фултонов с гребными лопастями (1778 г.)

Пароход

Попытки применения паровых машин для движения речных судов и морских кораблей делались давно. Самый первый речной пароход построил в 1707 г. француз Дени Папен. Далее надо упомянуть суда англичанина Джонатана Халлса (1736), американца Уильяма Генри (1763), французов Жозефа д’Оксирона (1774) и Клода де Жоффруа (1783), американцев Джеймса Рамси и Джона Фитча (оба в 1787), англичанина Уильяма Саймингтона (1788—1802).

Первым мореходным пароходом стал «Experiment» англичанина Ричарда Райта (Richard Wright) – бывший французский люггер. Он успешно перешёл из Лидса в Ярмут в июле 1813 г., через 10 лет после парижского парохода Фултона.

Люгер (lugger) – трехмачтовое судно с бизань-мачтой на оси вращение руля

А первым паровым военным судном был британский 4-пушечный шлюп «Salamander» с гребными колёсами (1014 т; 53,5 х 9,8 х 4,4 м), спущенный на воду в 1832 г. С машиной в 220 л.с. он на испытаниях весной 1833 г. развил скорость 7,2 узла (13,3 км/ч). Однако шлюп «Саламандра» появился на 18 лет позже плавбатареи Фултона.

Колёсный шлюп «Саламандра»

Гребное колесо внутри корпуса

Первое поколение военных пароходов состояло исключительно из судов с бортовыми гребными колёсами. Исключениями стали «Демологос», а также шлюп «Восходящая звезда» (Rising Star).

Автор проекта, лорд Томас Кокрейн (1775—1860) поместил два гребных колеса, насаженных на одну ось, внутри корпуса корабля, в отсеке с герметичными стенками, открытом снизу. Когда корабль шёл только под парусами, колёса полностью втягивали в отсек. Когда работала паровая машина, их опускали в воду на одну треть диаметра.

Дымовых труб у Фултона было 4, Кокрейну хватило двух, так как шлюп «Звезда» был намного меньше «Демологоса».

Этот деревянный шлюп с полным парусным вооружением построила в 1818–1821 гг. верфь Д. Брента в Ротерхайте. Водоизмещение 428 т. Размеры 37,6 x 8,44 x 1,86 м. Две паровые машины фирмы «Maudslay, Sons & Field» по 35 л.с. каждая. При движении только на колёсах шлюп развивал в тихую погоду скорость 6 узлов (11 км/ч).

Шлюп был невелик, но его батарея состояла из 20 орудий калибра 24 фунта на открытой палубе, по 10 с каждого борта. Машина обеспечивала ему движение во время штиля и прибавку в скорости, если он шёл под парусами. Кокрейн в то время (с 28 ноября 1818 г. по ноябрь 1822 г.) командовал чилийским флотом и хотел построить паровой военный корабль, чтобы получить преимущество над испанцами, тщетно пытавшимися удержать под своей властью страны Южной Америки.

Однако постройка судна затянулась. «Rising Star» отправился в Чили только в 1822 г. Он пересёк Атлантику, прошёл Магелланов пролив и прибыл в Вальпараисо 6 июня. Слишком поздно. Лорд Кокрейн ушёл в отставку со службы в Чили в ноябре 1822 г. Пароход не участвовал в боях. В 1824 г. его разоружили и продали британской судоходной компании, а в мае 1826 г. с него сняли паровую машину и выставили её на продажу.

Шлюп затонул 30 октября 1829 г., сев на мель у полуострова Порккала-Удд в Финском заливе, во время рейса из Санкт-Петербурга в Лондон. Через два дня его разбил шторм.

«Rising Star» имел два гребных колеса внутри корпуса!

Броня

Впервые похоронный марш по деревянным линейным кораблям и фрегатам прозвучал 5 апреля 1849 г., во время Датско-Прусской войны (6.04.1848—1.07.1850). Тогда бомбические пушки Пексана, состоявшие на вооружении прусских береговых батарей, сожгли двух датчан – 84-пушечный линейный корабль «Christian VIII» и 48-пушечный фрегат «Gefion».

Слева – горящий «Христиан VIII», справа – «Гефион»

Некоторые дальновидные моряки и судостроители давно предвидели такое развитие событий и делали первые попытки применения «настоящей» либо импровизированной брони.

Самая первая в Европе попытка бронирования судов имела место во время осады Гибралтара франко-испанскими силами в 1779—83 гг.

Испанский адмирал Антонио Барсело (Antonio Barcelo; 1717—1797) cпроектировал небольшую канонерскую лодку (15,6 х 5 х 2,23 м) с 14 парами вёсел. Она несла одну 24-фунтовую пушку (вес ядра 10,9 кг), стоявшую на вращающейся платформе. Внешне лодка походила на калошу из-за заваленных внутрь бортов и закрытого носа.

Канонерская лодка А. Барсело, покрытая листами железа

Надводная часть её корпуса, и немного – подводная, была обшита железными пластинами, надёжно защищавшими гребцов и артиллеристов от обстрела. И хотя отвоевать Гибралтар не удалось, за три года англичане не смогли потопить ни одной из 24 канонерок Барсело, построенных в Кадисе. Маленькие, маневренные и бронированные, они были трудными целями для береговых батарей.

Канонерская лодка с 24-фунтовым орудием на поворотной платформе

Во время той же осады французский военный инженер, генерал Жан-Клод д’Арcон (Jean-Claude d’Arcon; 1733—1800) предложил переделать старые торговые суда в плавбатареи. Суть проекта состояла в том, чтобы левую половину корпуса каждого судна превратить в блокгауз с защитным покрытием толщиной 1,5 м! А внутри его на двух палубах поставить тяжёлые орудия. На верфи в Кадисе шпангоуты судов укрепили со стороны батареи, корпуса покрыли обрезками старых канатов и пробковой массой, а сверху закрыли толстыми досками.

Схема защиты плавучей батареи д’Арcона

Арсон надеялся, что пушечные ядра не смогут пробить утолщённый борт с упругой подкладкой, тем более, что батареи будут стоять примерно в километре от английских пушек, ядра которых будут падать на них, потеряв скорость.

В период с марта по май 1782 г. в Альхесирас (портовый город на противоположном от Гибралтара берегу залива) прибыли 12 таких судов. Самый большой из них был водоизмещением 1400 тонн и нёс батарею из 32-фнт пушек. Однако все эти суда были сильно изношены, работы по их перестройке велись небрежно, поэтому моряки говорили, что они годятся только на дрова, а не для штурма крепости.

В ночь на 13 сентября 1782 г. моряки при помощи шлюпок отбуксировали 12 плавбатарей к Гибралтарской крепости и поставили их на якоря в одну линию. Когда рассвело, они открыли огонь. Англичане отвечали тем же. Постепенно в наспех перестроенных судах стали появляться трещины. А ближе к вечеру английское калёное ядро пробило защиту одного из них, и на нём произошел взрыв пороха. Утром экипажи всех остальных подожгли свои «броненосцы» и эвакуировались на шлюпках. Так завершился этот интересный эксперимент.

Двенадцать плавбатарей Ж.К. д’Арсона

Весной 1814 г., в самый разгар Англо-Амернканской войны, Томас Грегг (Thomas Gregg) из штата Пенсильвания запатентовал «судно, не пробиваемое снарядами».

Двухкорпусный броненосец Т. Грегга. Cпереди – труба для метания «жидкого огня»

На рисунках изобретателя видно, что батарейная палуба закрыта плоской крышей. Борта наклонно спускаются от неё до уровня ватерлинии, а затем под углом уходят назад. Такая конструкция надёжно защищает гребные колёса внутри корпуса. В бортах, покрытых железными листами, прорезаны орудийные порты, по 9 с каждого борта. В носовой части корабля установлена «труба для метания жидкого огня».

Разрез броненосца Т. Грегга по миделю

В конце того же года Урия Браун (Uriah Brown; 1784—1853), житель города Балтимор (штат Мэриленд), заявил об открытии им секрета «греческого огня» и стал убеждать секретаря Департамента флота США (т.е. морского министра) Хоманса, что надо построить небольшое судно с паровым двигателем и бортами, покрытыми железными плитами. Его оружием станут огнемёты, извергающие струи «жидкого огня».

Но, пока шли разговоры и обсуждения проекта, война кончилась – 24 декабря 1814 г. в Генте (Бельгия) был подписан мирный договор. В США об этом узнали через две недели – 6 января 1815 г. (океанской подводной линии телеграфа еще не было). Однако Браун не успокоился. В следующие 30 лет (!) он подавал в морское ведомство новые проекты бронированных судов.

Вообще эта история выглядит загадочно. В одном и том же году появились два проекта броненосца, оснащённого большим огнемётом! Может быть, Т. Грегг и У. Браун один и тот же человек?

Катамаран

Следующий после «Демологоса» катамаран «Castalia» появился через 60 лет, в 1874 г. Его построили по проекту кэптена Дайси (Dicey). С 1875 по 1882 гг. он перевозил пассажиров через Па-де-Кале, обслуживая линию Лондон – Чатем – Дувр – Кале.

Двухкорпусный паром «Castalia»

Грузоподъёмность парома 1533 брт. Размерения 90,07 х 18,44 х 2,18 м. Две машины по 140 л.с. В 1876 г. построили однотипный «Кале-Дувр», но с более мощными машинами, скорость 13 узлов.

Паром «Касталия»

Два корпуса соединены железными балками. Гребные колёса расположены между корпусами. 4 дымовые трубы. Две машины прямого действия по 300 л.с. Скорость 13 узлов.

Паром «Calais-Douvres» («Кале – Дувр») в Дувре (1881 г.)

Если у обычных судов, пересекавших пролив, крен в свежую погоду достигал 15 градусов, то у паромов-катамаранов он не превышал 5 градусов.

К чему я рассказал обо всём этом? А к тому, чтобы утвердить тезис: очень трудно изобрести нечто принципиально новое, не имеющее никаких аналогов в прошлом. В подавляющем большинстве случаев любое изобретение имеет предшественников.

И в этом смысле для характеристики новых технических устройств (машин, аппаратов, приборов) подходит определение сновидений: «небывалая комбинация бывалых элементов».