10 Кто изобрёл летающую лодку - 7

- Опубликовано: 01.09.2025, 14:43

- Просмотров: 2849

Содержание материала

Тезис 8: Вирабов: «До 1917 г. Григорович успел сконструировать и первый в мире морской истребитель М-11, и летающий морской торпедоносец (с 1000-килограммовой торпедой на борту), и летающий морской крейсер».

Петров: «Двухпоплавковый биплан ГАСН был первым в мире торпедоносцем, много лет являлся единственным самолетом подобного типа. Он нес торпеду весом в тысячу килограммов.

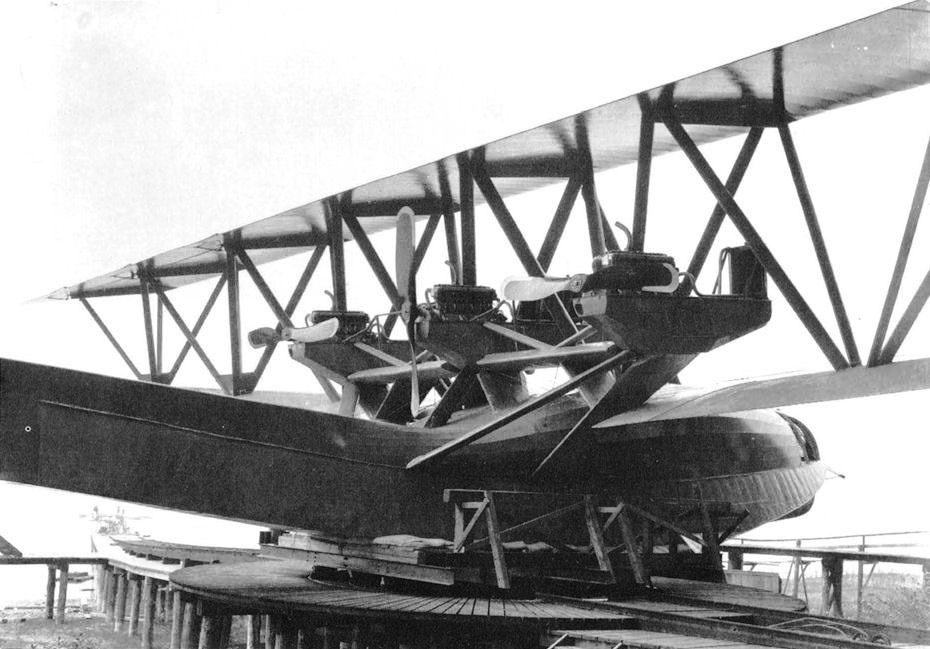

Вторая конструкция – летающая лодка МК-1 (морской крейсер). Особенностью самолета являлось то, что бипланная коробка крыльев несла на себе три мотора – один с тянущим, два с толкающими винтами».

Критика: Гидроаэроплан особого назначения (ГАСН) спроектировал в 1915 г. не Григорович, а инженер Михаил Шишмарёв (1883—1962). Григорович участвовал в этом проекте только как конструктор поплавков.

Гидросамолёт М. Шишмарева ГАСН с поплавками конструкции Д. Григоровича (1917 г.)

Двухмоторный самолёт должен был нести одну торпеду или несколько бомб общим весом до 480 кг. О торпеде весом в тонну не может быть речи.

Вес 450-мм торпеды образца 1912 года, состоявшей на вооружении российского флота, был 847 кг при длине 572 см. Слишком тяжёлая для этого самолёта.

Морское ведомство заказало 10 самолётов типа ГАСН, но удалось собрать лишь один. Первые его испытания состоялись 24 августа 1917 г. При рулёжке по воде он управлялся хорошо, в воздухе вёл себя намного хуже из-за смещения центровки к хвосту. Через месяц, 24 сентября, ГАСН потерпел аварию при посадке из-за недостаточно прочной конструкции поплавка. А ведь поплавки спроектировал именно Григорович!

ГАСН (фото 1917 г.) В кабине пилота – Михаил Шишмарёв

В 1921 г. М. Шишмарев восстановил повреждённый самолет. 4 ноября 1921 г. на нём был совершён пробный вылет, завершившийся аварийной посадкой из-за отказа одного из моторов. На этом проект ГАСН окончательно закрыли.

Первым в мире торпедоносцем ГАСН назвать тоже нельзя.

У англичан в 1914 г. появились сразу три разных поплавковых торпедоносца: «Short Admiralty» type184, «Sopwith» type860, «Sopwith» typeC. В 1916 г. добавилась четвёртая модель, в 1917 г. – пятая.

Немцы построили в 1916 г. четыре модели торпедоносцев – «Gotha» WD.11 и WD.14, «Hansa-Brandenburg» GW и GDW; в 1917 г. к ним добавился «Albatros» W.5.

Итальянцы в 1916 г. создали торпедоносец «Caproni» Cf.3.

И Шишмарёв, и Григорович сильно опоздали.

Так называемый «морской крейсер» (на самом деле – дальний разведчик) вообще никуда не годился. Это был однопоплавковый биплан, фюзеляж которого «лежал» на поплавке. Поплавок имел деревянный каркас, обшитый фанерой. В носовой части фюзеляжа была открытая кабина для наблюдателя, вооруженного пулеметом. Интересно, как бы чувствовал себя в ней наблюдатель-стрелок зимой на протяжении 4-часового полёта? Хорошо, что хоть кабина для пилотов имела остекление.

Григорович планировал оснастить «МК» двумя моторами «Rolls-Royce» по 300 л.с., но к моменту завершения постройки машины они отсутствовали. Пришлось поставить два мотора «Renault» по 220 л.с., на средних стойках коробки крыльев. Тут и выяснилось, что центровка самолета сдвинута назад. Тогда Григорович поставил на верхнем крыле третий мотор, «Hispano-Suiza» в 140 л.с. Таким образом, трёхмоторным «МК» стал вынужденно.

Постройку завершили в конце лета 1917 г., но долго готовили к испытаниям. При первой же попытке взлета в ноябре 1917 г. (на борту было 4 человека) он «зарылся» носом в волну, внутрь хлынула вода, самолёт перевернулся и затонул (люди спаслись). Вскоре его вытащили на берег, но при этом значительно повредили и …забросили.

Выше я упоминал трёхмоторный самолет Кёртиса «Америка», построенный и успешно летавший летом 1914 г. Упомяну еще один трёхмоторный гидроплан – немецкий «Dornie» RS II (разведчик-бомбардировщик). Его спроектировал и построил Клаус Дорнье (1884—1969).

Летающая лодка «Dornie RS II» (1915 г.) с тремя двигателями толкающего действия

Эта огромная лодка с крыльями совершила свой первый полет 22 декабря 1915 г. Посмотрите на фото: три мотора с винтами толкающего типа. Размах крыльев 43,5 м, длина машины 29 м, высота 7,2 м, взлетный вес 9,5 тонн. Бомбовая нагрузка – 1 тонна.

Сравним с «Дорнье» «крейсер» МК-1: размах верхнего крыла – 16,5 м; высота машины 4,5 м! Так в чем приоритет «морского крейсера» Григоровича?

Опытный образец истребителя М-11 появился летом 1916 г. одновременно с аналогичным истребителем «Hansa-Brandenburg CC» Эрнста Хейнкеля (1888—1958). Но немецкий самолёт, имевший практически такие же размеры, превосходил детище Григоровича по вооружению (2 курсовых пулемета против одного), по скорости (175 км/ч против 140), по потолку (4000 м против 3000), по дальности полёта (500 км против 350) и, вне всяких сомнений, по надёжности.

Не случайно немецкая машина до конца войны использовалась по своему назначению, тогда как М-11 применялась ограниченно, в качестве разведчика, а не истребителя. Вот что об этом сказано в интернет-энциклопедии «Уголок неба»:

«Мореходные возможности обоих вариантов /М-11 и двухместной М-12/ оказались сомнительными. Достижение максимальной скорости 135—140 км/ч далось ухудшением поведения лодки на воде: взлёт был возможен только при малой волне или её отсутствии, при старте правое крыло, по причине реактивного момента ротативного двигателя, зарывалось в воду. В полете также чувствовалось действие вращающегося двигателя, что заметно осложняло пилотирование.

Сравнительные испытания трофейного “Альбатроса” показали: “... Истребитель /завода/ Щетинина М-11 (…) имеет очень незначительное преимущество в скорости, не дающее ему возможности свободно маневрировать, благодаря чему атака уже значительно стеснена”....

С ноября 1916 г. и до мая 1917 г. завод Щетинина сдал военному ведомству 61 экземпляр М-11 и М-12. 26 машин на Черное море, один в лётную школу в Баку, 34 на Балтийское море. (…) В боевых условиях М-11 и М-12 использовались ограниченно по причине своих невысоких мореходных качеств. И уже летом 1917 г. флот практически отказался от них».