10 Кто изобрёл летающую лодку

- Опубликовано: 01.09.2025, 14:43

- Просмотров: 2846

Содержание материала

Кто изобрёл летающую лодку

Московский журналист Игорь Вирабов в 2016 г. опубликовал статью «Летающий крейсер над морем», посвященную авиаконструктору Дмитрию Григоровичу (1883—1938). Вот её текст:

«Не всякий сможет перекреститься двухпудовой гирей. Трюк, приводивший цирковую публику в восторг, легко проделывал Дмитрий Павлович. Силач он был. Гиря гирей, а сын военного интенданта Григорович всю жизнь делал гидросамолёты (да и просто самолёты) – успел сконструировать больше 60 разных типов, 38 из них выпускали серийно.

После Киевского политеха и учебы в бельгийском Льеже перебрался в Петербург и в 1912 стал техническим директором «Первого Российского товарищества воздухоплавания С.С. Щетинин и К». А ещё через год соорудил новый тип морского самолёта, который станет классическим.

Дм. Григорович в 1928 г.

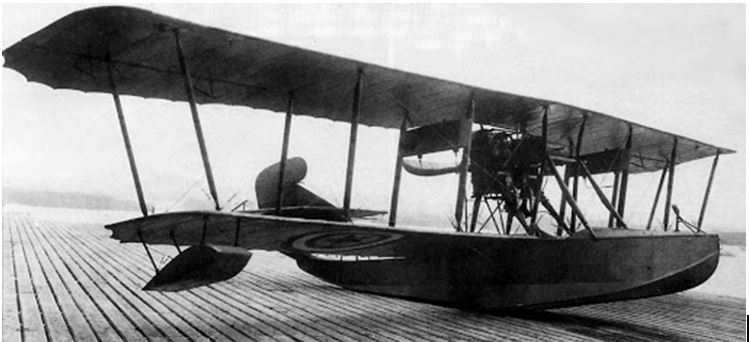

До Григоровича задачу решали примитивно – ставили обыкновенные сухопутные самолёты на огромные поплавки. Молодой инженер создал именно летающую лодку. Она могла взлетать и садиться при полуметровых волнах. Днище не «прилипало» и легко отрывалось от водной поверхности. Двухместный гидросамолёт М-5 легко разгонялся до приличной скорости 105 км/ч.

Разумеется, его сразу приняли на вооружение. И уже в апреле 1915 г. М-5 выполнил первый боевой полёт, подтвердивший его высокие лётно-технические данные, а в следующем году бомбил турецкие порты Зунгулдак и Стамбул. От закупок иностранных самолётов, как ни кряхтели чиновники, пришлось понемногу отказываться.

Гидросамолёт Григоровича М-5 (1915 г.)

Размах крыла 13,62 м (площадь крыльев 38 кв. м). Длина 8,6 м. Высота 3,57 м. Взлётный вес 960 кг. Мотор 100 л.с. Скорость до 105 км/ч. Длительность полёта 4 часа. Экипаж 2 чел.

До 1917 г. Григорович успел сконструировать и первый в мире морской истребитель М-11, и летающий морской торпедоносец (с 1000-килограммовой торпедой на борту), и летающий морской крейсер...

Григорович пытался служить новой советской власти. Однако созданные им самолеты-разведчики М-22 и М-23 в серию не пошли: не было подходящих двигателей. Григорович, было дело, от отчаяния запил. Из всех его проектов до серийного выпуска дошел только четырехместный гражданский самолёт.

Григоровича с группой конструкторов отправили на исправление в «шарашку», где он совместно с Поликарповым создал знаменитый истребитель И-5, потом И-7*. А что им «шарашка» – люди-то одержимые!

/* Д.П. Григорович работал в тюремном КБ ОГПУ («шараге»). Он считался осуждённым с 31 августа 1928 г. по 8 июля 1931 г. – Прим. А.Т. /

В 1938-м возглавил новое ОКБ-153. В том же году, 26 июля, умер от белокровия. Похоронили с почестями на Новодевичьем.

Суть изобретения

В общем и целом гидроплан схож с сухопутным самолётом. Одно «но»: гидроплану нужна плавучесть, непотопляемость, остойчивость на воде – как для морского судна.

Двигатели над крылом, чтоб не заливало водой. Вместо обычного силового агрегата (двигатель спереди в сочетании с тянущим винтом), Григорович стал использовать толкающий пропеллер на крыле позади пилота. Это уменьшало риск залива двигателя водой и улучшало обзор пилоту.

Конкуренты

В 1918 г. военное ведомство США, получив от «Белой армии» несколько гидросамолётов, организовало серийный выпуск аналогичных – без ссылок на первоисточник. Французы также стали выдавать за изобретение Анри Фармана конструкцию крепления коробки крыльев к фюзеляжу, разработанную в 1917 г. Григоровичем для летающего морского крейсера МК-1».

Какой-то М.А. Петров на сайте FLOT.cоm сделал ещё более «крутые» заявления:

«В начале 1913 г. был спроектирован первый в мире гидросамолёт М-1. За ним в том же году появились самолёты М-2 и М-4. (…) Талантливый инженер Д.П. Григорович, непрерывно улучшая свой гидросамолёт М-1, создает одну за другой конструкции летающих лодок, лучшей из которых была М-5, созданная в 1914 г.

Не случайно военное ведомство Соединенных Штатов Америки вскоре после начала мировой империалистической войны 1914—1918 гг. попросило русское правительство передать ему несколько гидросамолётов конструкции Д.П. Григоровича. Используя русские самолёты как образцы, американцы организовали серийное производство аналогичного типа машин. (…) За рубежом (в частности, в Англии) практичные конструкции гидросамолётов появились лишь в 1914 г.

В 1917 г. Григорович создал два больших гидросамолёта.

Первая конструкция представляла собой двухпоплавковый биплан. Это был первый в мире торпедоносец, много лет являвшийся единственным самолетом подобного типа. Назывался этот тип машины ГАСН (гидроаэроплан специального назначения). Он нес торпеду весом в тысячу килограммов.

Вторая конструкция – летающая лодка МК-1 (морской крейсер). Особенностью самолета МК-1 являлось то, что бипланная коробка крыльев несла на себе три мотора – один с тянущим, два с толкающими винтами»...

Факты

Все «заявы» насчет первых в мире – беспардонная ложь!

Тимофей Скоренко в своей книге «Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II» (2017 г.) пишет:

«Характерный пример — повсеместно распространенная сказка о том, что первый в мире гидросамолёт изобрел русский инженер Дмитрий Павлович Григорович в 1913 г. На самом деле — и это никакой не секрет — свою первую летающую лодку М-1 Григорович скопировал, внеся незначительные изменения, с серийного (!) французского гидросамолёта «Donnet-Lévêque» типа «A», приобретенного для российского флота.

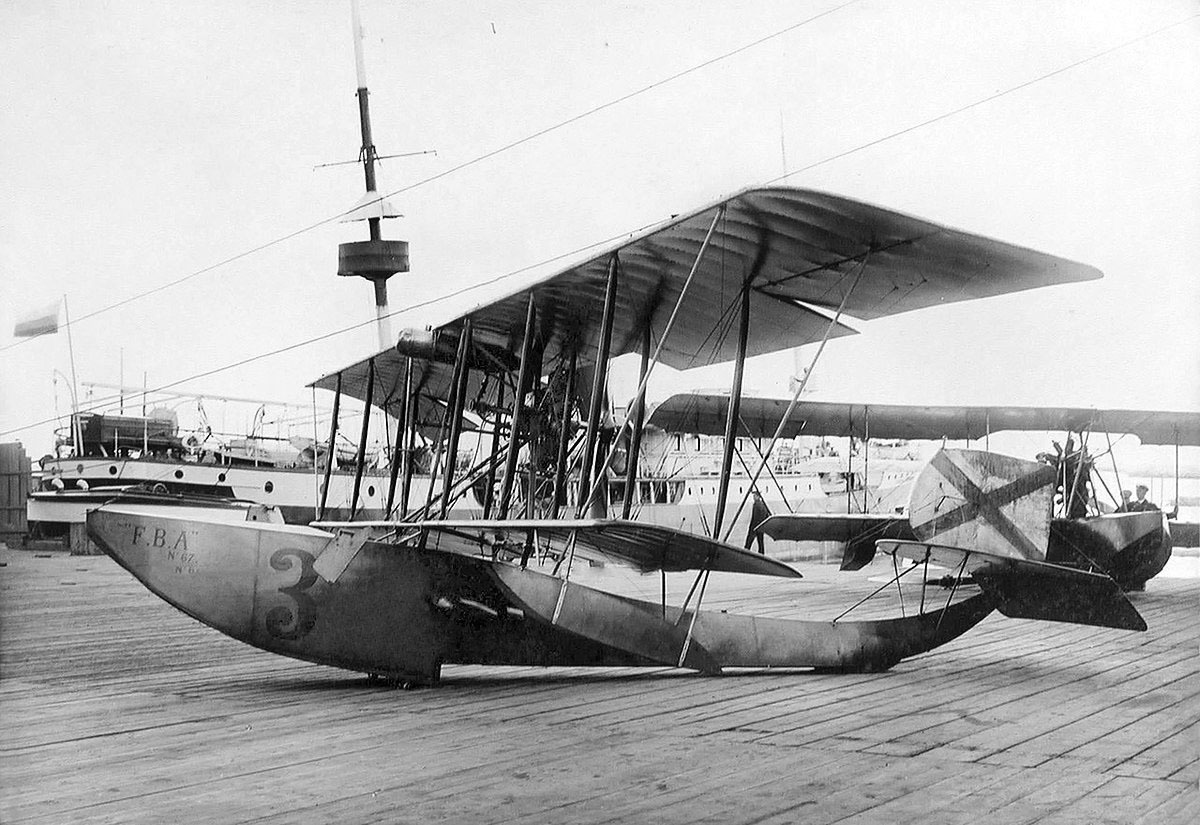

Летающая лодка фирмы «Donnet-Lévêque»», первой серии «A». На фото машина этого типа в российском флоте. Именно её скопировало Григорович!

Размах крыла 10,48 м (площадь крыльев 22 м). Длина 8,30 м. Высота 3,16 м. Вес на взлёте до 650 кг. Мотор 80 л.с. Скорость до 120 км/ч. Экипаж 3 человека.

К моменту появления М-1 плавающие самолёты строили несколько фирм в массовом порядке. Первым в мире гидросамолётом был «Hydravion» конструкции Анри Фабра (1910), первой летающей лодкой — «Curtiss Model F» американца Гленна Кёртиса (1912).

История с Григоровичем, несмотря на то, что он был сильным инженером и спроектировал несколько очень интересных самолётов, — это одно из самых наглых «перетягиваний одеяла» в конце 1940-х – начале 1950-х годов».

Общая оценка, высказанная Скоренко, верна. Но мы займемся конкретными фактами.

Тезис 1. Петров: «В начале 1913 г. /Григоровичем/ был спроектирован первый в мире гидросамолет М-1».

Критика: Вообще говоря, гидросамолёты бывают трёх разновидностей: на поплавках, в виде лодок с крыльями, амфибии.

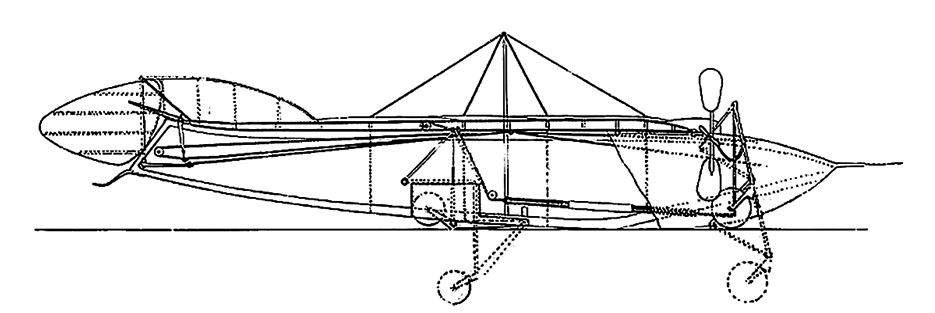

Первую в мире патентную заявку на летательный аппарат с корпусом типа «лодка» и убирающимся колёсным шасси подал в 1876 г. француз Альфонс Пено (Alphonse Pénaud; 1850—1880). Кстати, именно он первым предложил термин «гидросамолёт» (hydravion).

«Гидравьён» Пено. Из патентной заявки

А построил первый гидросамолёт «Drachenflieger» (Летающий дракон) австриец Вильгельм Кресс (Wilhelm Kress; 1836—1913) в 1898 г. Однако двух моторов «Daimler» по 30 л.с. оказалось недостаточно для взлёта. К тому же они оказались слишком тяжёлыми – 380 кг вместо проектных 200. В октябре 1901 г. этот гидросамолёт перевернулся и затонул, когда при попытке взлёта сломался один из двух его алюминиевых поплавков.

«Летающий дракон» В. Кресса

Француз Габриэль Вуазен (Gabriel Voisin; 1880—1973) 6 июня 1905 г. взлетел и приземлился на реке Сена в буксируемом планёре с поплавками. Дистанция полёта этого аппарата без двигателя составила 137 м.

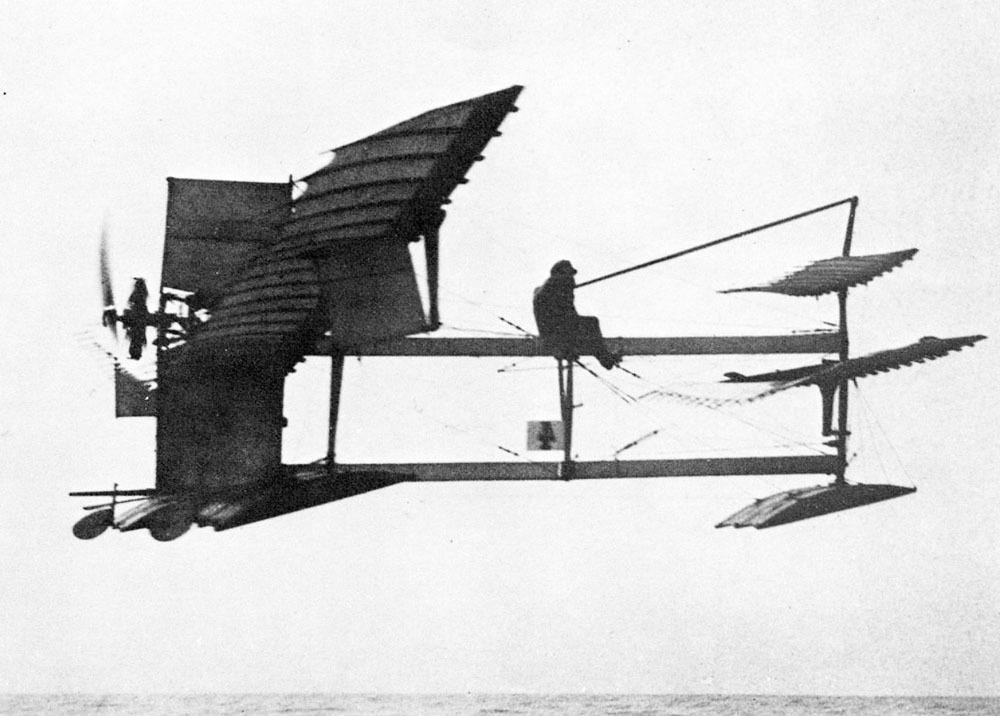

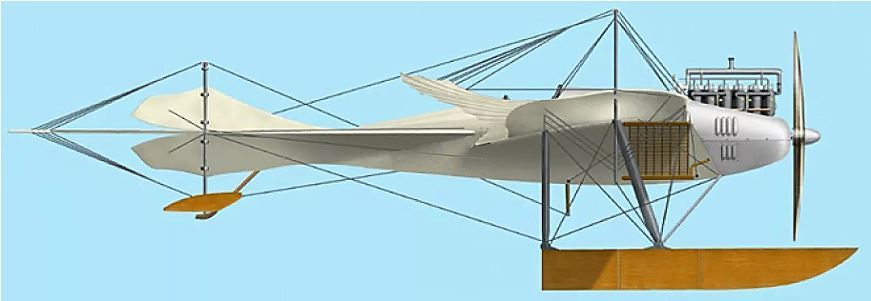

Француз Анри Фабр (Henri Fabre; 1882—1984) 28 марта 1910 г. совершил первый успешный полёт на поплавковом гидросамолёте «Hydravion» своей конструкции. Он взлетел на озере Бер вблизи Марселя после разбега длиной около 300 м, и на высоте двух метров пролетел 500 м. Дальность третьего полёта составила уже 6 километров. В 1911 г. самолет потерпел аварию при посадке вблизи Монако, получил сильные повреждения, и конструктор не стал его восстанавливать.

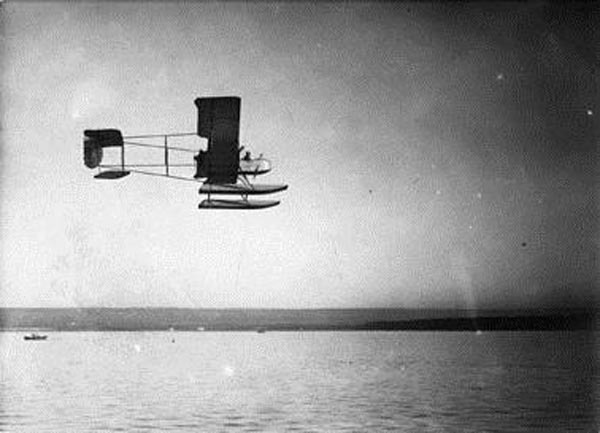

А. Фабр летит на своём «гидравьёне» (1910 г.) Нос – справа. Толкающий винт – сзади

Фабр построил гидроплан по схеме «утка»: рули высоты были расположены перед несущим крылом, а не позади его. Такой самолет напоминает утку, летящую с вытянутой вперед шеей.

Опорная рама этой «гидроутки» состояла из двух длинных деревянных брусьев, на переднем конце которых были закреплены один под другим два руля высоты (в виде небольших крыльев), под ними — передний поплавок. На заднем конце брусьев было закреплено крыло, которое под прямым углом снизу вверх пересекал стабилизатор, а в вырезе стабилизатора стоял мотор с толкающим винтом. Пилот сидел посередине верхнего бруса, верхом на нём.

Обшивка крыла была гибкой, на стоянке её можно было подтягивать к горизонтальным брусьям рамы, примерно так, как парус корабля к мачте.

Снизу под крылом находились два задних поплавка. Все три поплавка были плоские снизу, выпуклые сверху. Фабр установил их под углом к горизонту. Благодаря этому при разбеге по воде они выходили вверх и поднимали легкий нос гидроплана (хотя «носом» переднюю часть машины Фабра нам сейчас назвать трудно).

Итак, первый в мире гидросамолёт Фабра успешно летал в марте 1910 г., тогда как М-1 Григоровича впервые взлетел в декабре 1913 г., на три года и 9 месяцев позже. Для винтомоторной авиации, где фирмы ежегодно создавали новые модели (даже по 2—3 модели), это очень большой разрыв во времени.

Российский инженер Яков Гакккель (1874—1945) в ноябре 1910 г. построил самолёт-амфибию «Гаккель-V» и в апреле 1911 г. представил её на Международной воздухоплавательной выставке в Санкт-Петербурге.

Гидросамолёт «Гаккель-V» (макет)

Но эта машина ни разу не летала. Историки авиации пишут, что «до испытаний дело так и не дошло». А причину указывают смехотворную: «изобретатель охладел к этой модели». Я думаю, что причина «охлаждения» заключалась в слишком слабом двигателе фирмы «Эрликон» – всего 50 «лошадей». Для неуклюжего (в смысле аэродинамики) аэроплана с взлётным весом 600 кг (не считая веса пилота) маловато.

Кстати говоря, самолет «Гаккель-II» не смог оторваться от земли, а «Гаккель-VI» разбился на испытаниях. Видимо, чего-то им не хватало. Не случайно этот конструктор в 1913 г. переключился на тепловозы.

Следующим после «Гидравьёна» Фабра стал в 1912 г. гидроплан Габриеля Вуазена «Canard Voisin» (Утка Вуазена).

Он представлял собой модификацию экспериментального колёсного биплана «Вуазен» схемы «утка», построенного и успешно летавшего в 1910 г. Французский военный флот в 1912 г. заказал конструктору 70 таких машин, у которых четырехколёсную тележку заменили двумя поплавками конструкции А. Фабра.

Анри Фабр прожил 102 года!

Таким образом, «Canard Voisin» – первый в мире серийный самолёт схемы «утка» и первый в мире гидросамолёт военно-морской авиации.

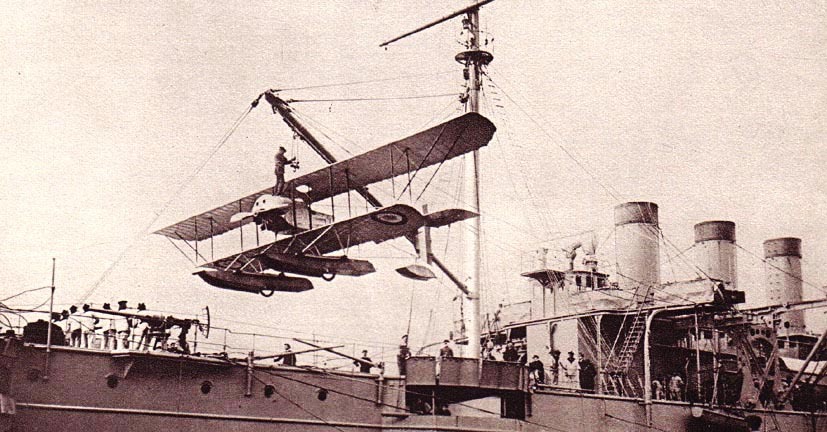

Бывший крейсер «La Foudre» (во французском языке слово «фудр» значит «молния») обычно нёс 4 гидроплана этого типа, хотя в случае необходимости мог взять на борт и 8 машин. Соответственно, данный корабль (спущен на воду в 1895 г.; водоизмещение 6156 т, размеры 118,7 х 15,6 х 7,2 м; скорость до 19 узлов) стал в 1912 г. первым в мире транспортом гидросамолётов. Самолёты опускали на воду и поднимали на верхнюю палубу корабля посредством кран-балок.

Гидроплан «Кодрон» (Caudron) на кране плавбазы «LaFoudre» (апрель 1914 г)

(Отмечу попутно, что первый российский транспорт гидросамолётов «Орлица» вступил в строй после переоборудования 20 февраля 1915 г. Он нёс французские гидропланы FBAA).

10 апреля 1910 г. с аэродрома под Веной в воздух поднялся самолёт-моноплан «Taube» (Голубь), который сконструировал австрийский инженер Игнац Этрих (Ignaz Etrich; 1879—1967).

Самолёт получился удачным, на него поступило много заказов. «Голубей» покупали для своей военной авиации Австро-Венгрия, Италия, Испания, Швейцария, Норвегия, Швеция, Китай, Япония. Именно с «Taube» впервые в истории итальянский пилот Джулио Гавотти 1 ноября 1911 г. в ходе Итало-турецкой войны сбросил 4 ручные гранаты на турецкие войска под Триполи, вызвав панику среди турок.

Гидроплан И. Этнера «Taube3F» (1912 г.)

В Германии самолеты типа «Taube» выпускал с 1912 г. завод Эдмунда Румплера, а потом их до конца войны (т.е. до декабря 1918 г.) строили и другие заводы.

В 1912 г. Румплер поставил «Голубя» на поплавки, получился гидроплан-разведчик Rumpler «Wassertaube» 3F (Водный голубь).

ТТХ «Wassertaube» 3F: Размах крыла 15 м (площадь крыла 36 м), длина машины 11,1 м. Взлетный вес до 820 кг. Мотор 100 л.с. Скорость до 90 км/ч. Продолжительность полета 2 часа. Экипаж 2 человека.

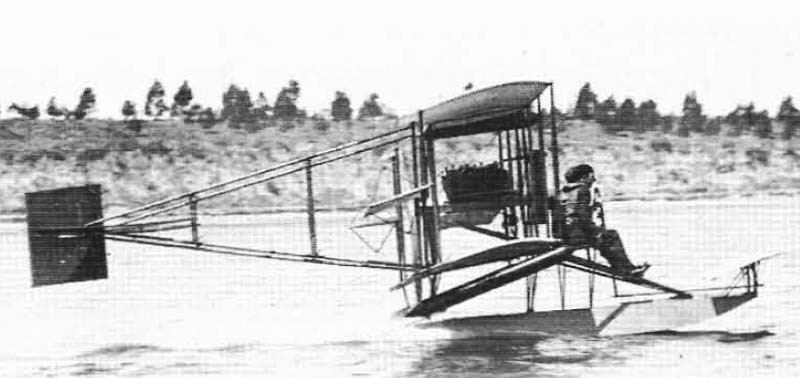

Американец Гленн Х. Кёртисс (Glenn Hammond Curtiss; 1878—1930) 26 января 1911 г. cовершил первый успешный взлёт и посадку на гидросамолёте своей конструкции Это был его колесный самолёт «Curtiss Pusher», который он переставил на два поплавка. Основной поплавок (длина 182 см, ширина 152 см) находился под крылом, меньший передний поплавок – под рулем высоты, расположенным спереди.

Гленн Кёртис (фото 1910-х гг.)

В это же время (к 1 февраля 1911 г.) Кёртисс построил новую машину, у которой основной поплавок находился под фюзеляжем и был такой длины, что вполне обеспечивал продольную устойчивость самолёта. А к законцовкам нижнего крыла конструктор прикрепил небольшие поплавки, обеспечивавшие поперечную устойчивость. Этот второй гидроплан заметно отличался от «Curtiss Pusher». Сам Кёртис не дал ему названия, но историки авиации часто именуют его «Tractor Hydro».

Первый гидроплан Г. Кёртиса (1911 г.)

По сути, это был тот же биплан «Curtiss Pusher», но без расположенного перед крылом горизонтального оперения, а мотор теперь стоял перед бипланной коробкой – чтобы избежать заливания брызгами и мотора, и пропеллера. Пилот разместился позади коробки.

Летающая лодка «Curtiss FB» (1912 г.)

Размах крыла 13,75 м (площадь крыльев 35,6 м). Длина 8,48 м, высота 3,42 м. Взлётный вес до 1115 кг. Мотор 100 л.с. Скорость до 110 км/ч. Продолжительность полёта 5 час. 30 мин. Потолок 1370 м. Экипаж 2 человека.

В 1912 г. Кёртис создал самолёт-амфибию «Triad» А-1. Для этого он оснастил свой второй гидроплан («Tractor Hydro») съёмным колёсным шасси: основные колёса поставил под нижнее крыло, переднее колесо – в передней части основного поплавка. В ходе испытаний самолёт взлетал и берегового аэродрома, и с воды. За два с половиной года (до 16 октября 1914) он совершил около 60 полетов, налетав 285 часов.

ТТХ «Triad» А-1: Размах крыла 11,29 м (площадь крыла 26,5 м). Длина 8,72 м, высота 2,7 м. Взлетный вес 715 кг. Мотор 75 л.с. Скорость 97 км/ч. Экипаж 2 чел.

Этот самолёт эксперты признали весьма удачным, и его заказали Кёртису флоты США (14 машин), Великобритании, Германии, России (8 машин), Японии.

В 1911 г. итальянец Александр Гвидони (Alessandro Guidoni; 1880—1928) оснастил самолёт «Farman» образца 1909 г. двумя поплавками, сначала деревянными, затем алюминиевыми и, наконец, стальными. Начиная с 5 ноября 1911 г. он осуществил серию успешных взлётов и посадок.

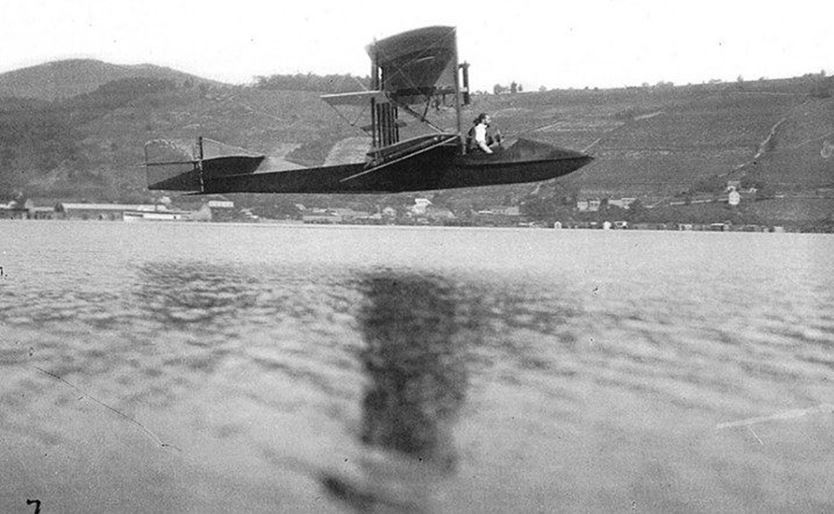

Гвидони летит на «Фармане» с поплавками (5 ноября 1911 г.)

Смысл опытов Гвидони заключался в том, что он хотел превратить самолёт «Фарман» в торпедоносец. И это ему удалось, но – в колёсном варианте машины. Поплавки делали машину слишком тяжёлой для торпедоносца.

Вывод: Французы Анри Фабр и Габриель Вуазен, итальянец Александр Гвидони, немец Эдмунд Румплер, американец Гленн Кёртис создали успешно летавшие гидросамолёты намного раньше Д. Григоровича.

Слева Анри Фарман (Henri Farman), справа Габриэль Вуазен (Gabriel Voisin) в 1908 г.

Тезис 2. Вирабов: «Он соорудил новый тип морского самолёта, который станет классическим… До Григоровича задачу решали примитивно – ставили обыкновенные сухопутные самолёты на огромные поплавки. Молодой инженер создал именно летающую лодку».

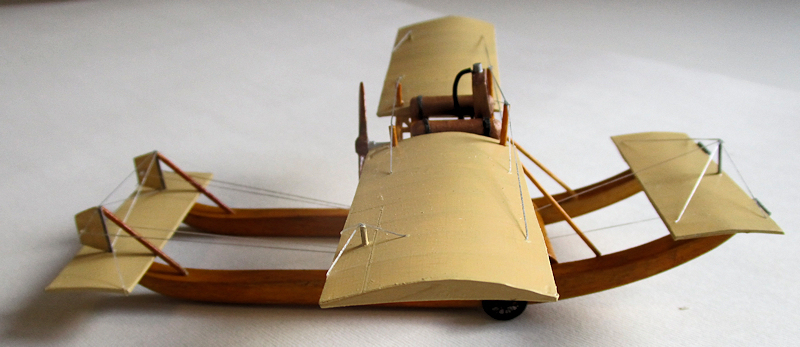

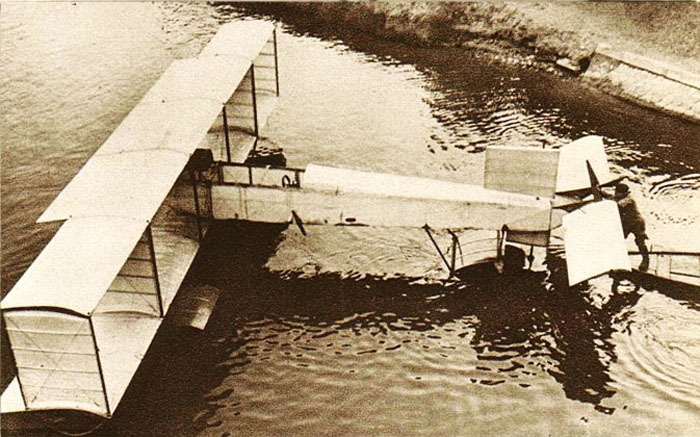

Критика: В конце 1911 г. французский конструктор Франсуа Дено (Francois Denhaut; 1877—1952) с помощью молодого изобретателя Пьера Левасёра (Pierre Levasseur; 1890—1941) построил одноместную летающую лодку-биплан «Denhaut-Levasseur» (Дено-Левасёр). Она имела треугольный в сечении корпус (вершиной вверх), мотор марки «Гном» с толкающим винтом и – на всякий случай – небольшие колёса.

Франсуа Дено, конструктор первого гидроплана с фюзеляжем в виде лодки, который летал

Первый полёт новой машины состоялся 12 марта 1912 г., но завершился аварией при посадке. Тогда Ф. Дено в кратчайшие сроки построил улучшенную модель и 13 апреля 1912 г. успешно её испытал. Фабрикант Жак Донне (Jaques Donnet) купил у него лицензию и немедленно приступил к серийному выпуску гидроплана под маркой «Донне-Левек» (Donnet-Leveque), прибавив к свой фамилии фамилию компаньона.

Фирма рекламировала эту летающую лодку как машину морской разведки и выпустила несколько сотен экземпляров (!) в трёх разных вариантах (А, В, С), причем исключительно на экспорт. Летающую лодку «Донне-Левек» купили флоты Австро-Венгрии, Великобритании, Дании, Швеции и России. В некоторых странах её производили по лицензии.

Летающая лодка «Дено-Левасёр» (1911 г.)

Гленн Кёртис в августе – сентябре 1912 г. переоборудовал один из своих поплавковых самолётов, купленных флотом, в летающую лодку Е-1. Следует отметить, что в её днище он сделал редан, который расположил немного позади центра тяжести машины.

После успешных испытаний Кёртис запустил получившуюся машину в серийное производство под обозначением «Curtiss» FB (flyingboat). Всего он построил 144 машины этого типа, которые продавал всем желающим – и военным ведомствам, и частным лицам. Российское Морское ведомство до начала войны 1914 года успело купить один экземпляр.

Вывод: Француз Ф. Дено и американец Г. Кёртис создали удачные модели летающих лодок намного раньше Григоровича.

Тезис 3. Вирабов: «Вместо обычного силового агрегата (двигатель спереди в сочетании с тянущим винтом), Григорович впервые стал использовать толкающий пропеллер на крыле позади пилота».

Критика: Выдумка, которая не лезет ни в какие рамки. Толкающий винт был уже на первых машинах Фабра и Вуазена, Этриха и Кёртиса, Дено и Фармана*. Достаточно взглянуть на фотографии.

/* Самолеты Фармана я здесь не рассматриваю, но все же отмечу, что его фирма в 1913 – 1917 гг. выпускала поплавковые гидросамолёты HF.15 и 23, MF.11, F.40. После 1918 г. фирма освоила выпуск тяжелых гидросамолётов. /

«Гидроутка» Г. Вуазена (август 1911 г.). Нос – справа!

Тезис 4. Петров: «В начале 1913 г. /Григоровичем/ был спроектирован первый в мире гидросамолёт М-1».

Критика. Как уже сказано выше, он был далеко не первым. А вместо «спроектировал» надо писать «украл».

Дело было так. Летом 1913 г. к владельцу завода Сергею Щетинину, у которого Григорович работал техническим директором (т.е. главным инженером), обратился заведующий морской авиацией Балтийского флота капитан 2-го ранга Дмитрий Александров с просьбой отремонтировать гидросамолёт «Донне-Левек», получивший при посадке повреждение носовой части.

Ознакомившись с машиной, Д.П. Григорович и заведующий чертёжным бюро А.Н. Седельников увидели, что она очень простой конструкции. И предложили Щетинину снять чертежи с самолёта и наладить его производство на своем заводе. Мол, никто претензий нам не предъявит, потому что мы внесём кое-какие изменения. Так и поступили.

Вывод: Свою первую летающую лодку М-1 Григорович скопировал с французского образца. Все остальные его летающие лодки были развитием конструкции М-1, причем более половины из них оказались неудачными.

Гидросамолёт Григоровича М-1 (1913 г.)

Размах крыла 10,28 м (площадь крыльев 26,6 м). Длина 7,96 м. Высота 3 м. Вес пустого 400 кг. Мотор 80 л.с. Скорость до 90 км/ч. Экипаж 2 чел.

Тезис 5. Петров: «Военное ведомство Соединенных Штатов Америки вскоре после начала мировой империалистической войны 1914—1918 гг. попросило русское правительство передать ему несколько гидросамолётов конструкции Д.П. Григоровича. Используя русские самолёты как образцы, американцы организовали серийное производство аналогичного типа машин».

Вирабов: «В 1918 г. военное ведомство США, получив от «Белой армии» несколько гидросамолётов, организовало серийный выпуск аналогичных – без ссылок на первоисточник».

Критика: Какие американские машины представляли собой копии гидросамолётов Григоровича, и каких именно – М-3, М-5, М-9, М-11? Где названия фирм США, марки самолётов-копий, годы выпуска?

Любой историк авиации прекрасно знает, что ничего подобного никогда не было, именно поэтому конкретика в выдумках отсутствует. В «портфелях» военных ведомств США, Франции, Великобритании находились десятки предложений их собственных конструкторов. Вот несколько примеров.

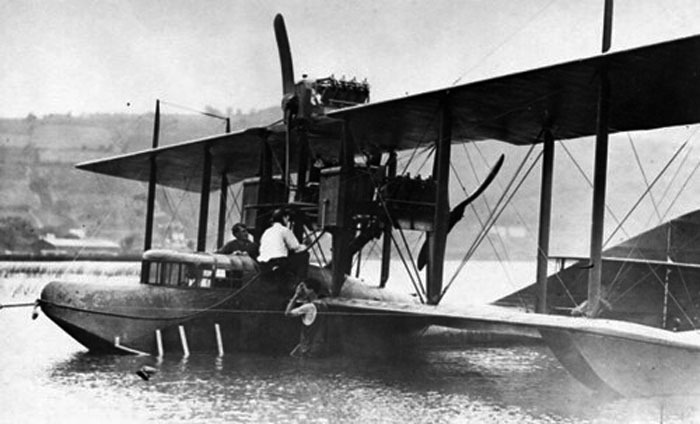

Г. Кёртисс построил и в июне – июле 1914 г. успешно испытал трёхмоторную летающую лодку H1 «America», предназначенную для перелёта через Атлантический океан. Она была рассчитана на преодоление за 30 часов дистанции 2800 км! О чем-то подобном Григоровичу оставалось только мечтать. Но в связи с тем, что 1 августа 1914 г. в Европе началась война, перелёт пришлось отложить* Тогда Кёртис снял с самолёта H1 третий мотор, вдвое уменьшил запас топлива и выпустил серию двухмоторных дальних разведчиков H2 в количестве 56 машин.

/* Он состоялся в 1919 г. /

Летающая лодка «Curtiss» model H1 «America» (с двумя двигателями толкающего действия), построенная для перелёта через Атлантический океан (1914 г.)

С 1916 г. фирма Кёртиса строила патрульную летающую лодку H12/16 по его проекту. Серия составила 293 машины.

С 1917 г. фирма Кёртиса строила по его проекту патрульную лодку HS. Серия составила более 1100 машин!

С 1918 г. фирма Кёртиса строила по его проекту патрульные лодки F5/6 и MF. Серия составила 128 машин.

Летающая лодка «Аmerica» с двумя толкающими двигателями и одним тянущим (1919 г.)

Французская фирма «FBAA» в 1913—1917 гг. выпускала военные летающие лодки 5 разных модификаций, в сумме – свыше 700 машин.

Французская фирма «Donnet-Denhautt» построила в 1915—17 гг. 365 летающих лодок-разведчиков моделей DD-2, 3, 4, 6. В 1917—18 она же построила 500 летающих лодок-бомбардировщиков модели DD-8.

Французская фирма «Tellier» строила в 1916—18 гг. военные летающие лодки четырёх моделей.

Французская фирма «Coutant» построила в 1917 г. 20 патрульных летающих лодок модели RMC-17.

И что, одна американская и пять французских фирм независимо друг от друга «украли» изобретение Григоровича раньше, чем он его сделал?! Всё было с точностью наоборот. Это он копировал иностранные образцы (после революции – тоже) и бессовестно выдавал за свои оригинальные разработки.

Тезис 6: Вирабов: «Французы также стали выдавать за изобретение Анри Фармана конструкцию крепления коробки крыльев к фюзеляжу, разработанную в 1917 г. Григоровичем для летающего морского крейсера МК-1».

Критика: Наглая выдумка! Анри Фарман (1874—1958) был пилотом-рекордсменом и выдающимся авиаконструктором. С 1909 по 1936 гг. он спроектировал 17 моделей колесных и поплавковых военных самолётов (не считая гражданских) – бипланов и монопланов, деревянных и металлических, разного назначения – учебных, разведчиков, бомбардировщиков, общего назначения, которые выпустил в десятках модификаций, в общей сумме свыше 10 тысяч!

Все его машины отличались простотой пилотирования, надежностью конструкции и постройки. И об этом Григорович мог только мечтать.

А пресловутый «крейсер» МК-1 утонул на первом же испытании, не успев взлететь!

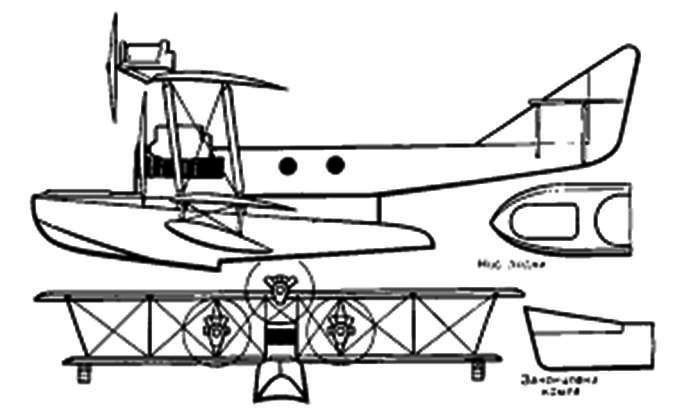

Гидросамолёт МК-1 (Морской крейсер, первый, 1917 г.)

Тезис 7: Вирабов:/Григорович/ «успел сконструировать больше 60 самолётов разных типов, 38 из них выпускали серийно».

Критика: Серийно выпускались, считая и малые серии по 3—5 машин, 14 моделей (с учётом одного небольшого пассажирского самолёта), а не 38. В единичных образцах Григорович построил ещё 15 моделей. В сумме – 29. Остальные три десятка – эскизные проекты, оставшиеся на бумаге.

Справка: Перечень самолетов конструкции Д.П. Григоровича

Построенные в единственном экземпляре (15 машин):М-1 (1913). М-3 (1914). М-7 (1915). М-10 (1916). М-12 (1916). С-1 (1916). С-2 (1916). М-17 (1918). И-1 (1923). МРЛ-1 (1925). МУР-1 (1926). МУР-2 (1926). РОМ-1 (1927). РОМ-2 (1928). ТБ-5 (1931).

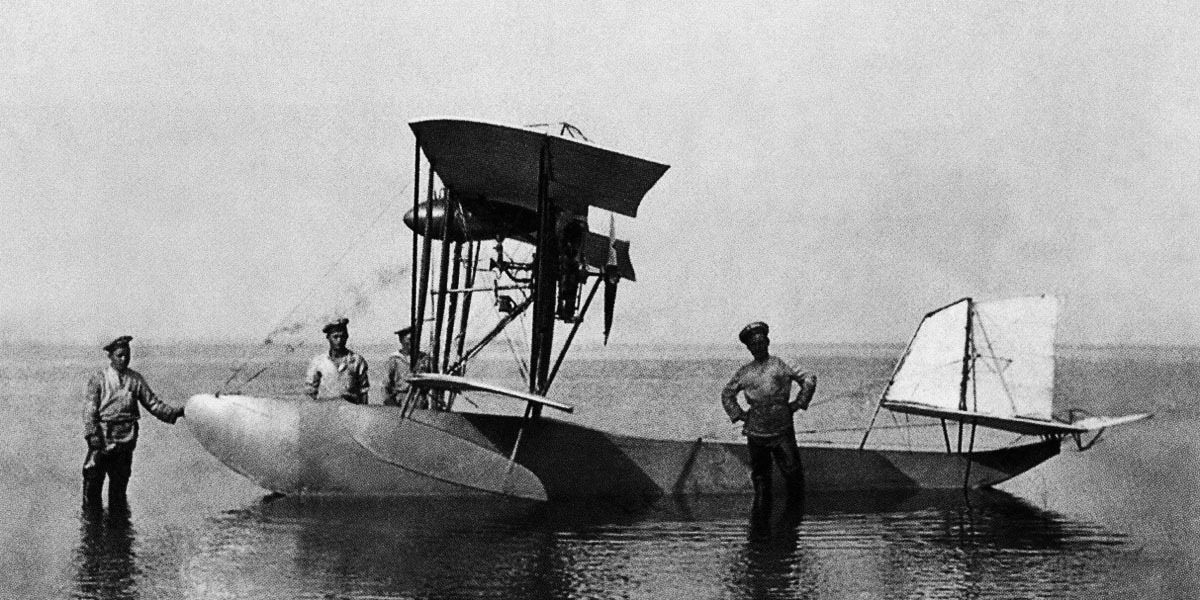

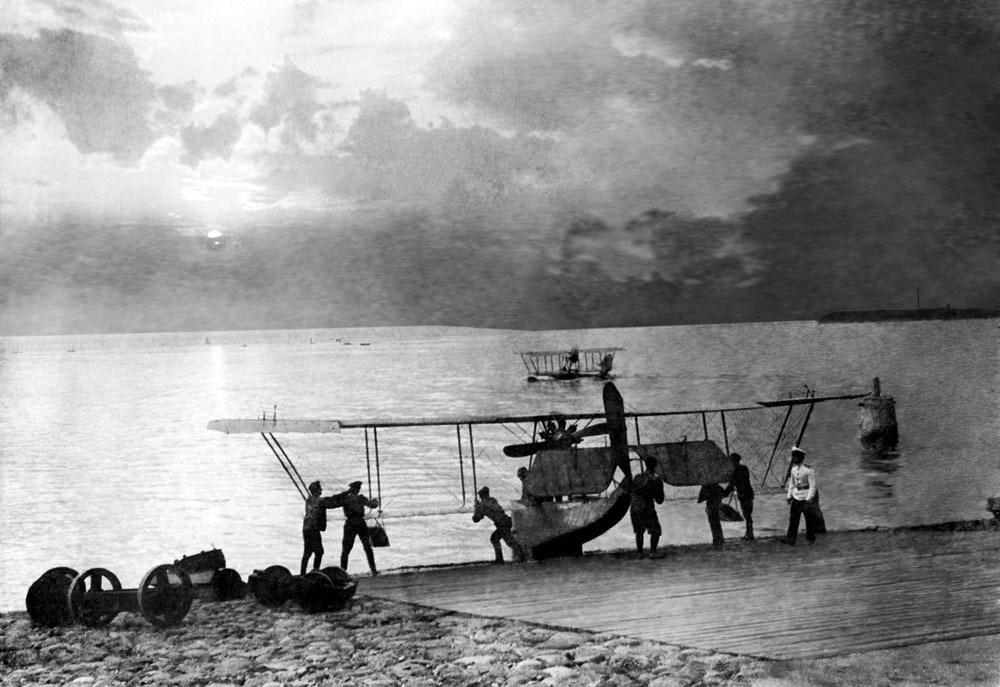

Солдаты спускают гидросамолёт М-5 на воду

Строившиеся серийно (13 машин):

1914 год. М-2 (4 единицы). М-4 (4 единицы). 1915 год. М-5 (около 300 ед.). М-6 (5 ед.). М-9 (около 500 ед.). 1916 год. М-11 (60 ед.) М-15 (87 ед.). М-16(36 ед.). 1917 год. М-20 (около 80 ед.)

1923 год. М-24 (49 ед.). 1924 год. И-2 (211 ед.). 1933 год. И-Z (70 ед.). 1934 год. ИП-1 (около 90 ед.)

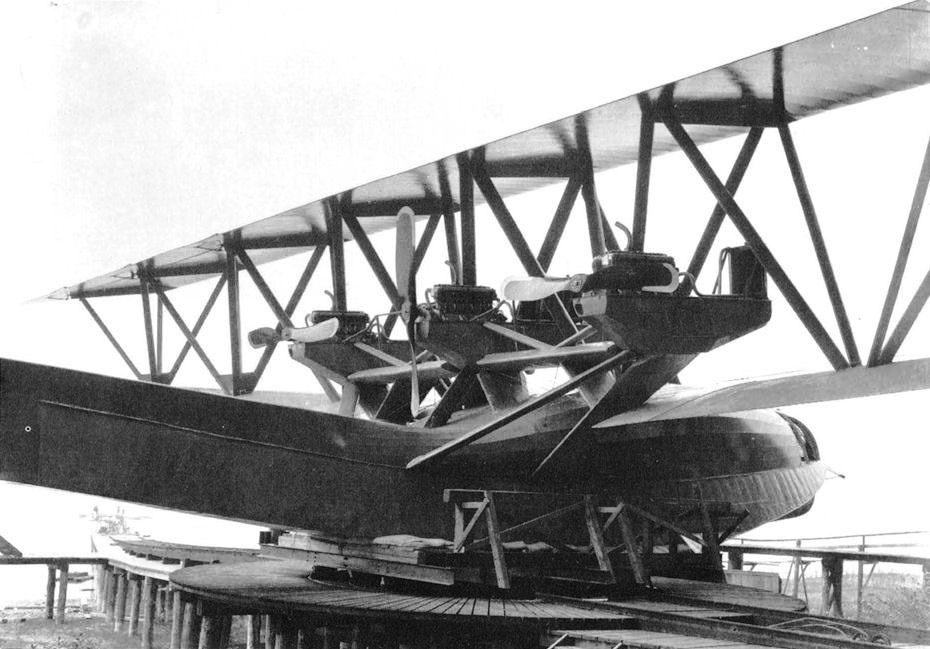

Гидросамолёт Григоровича М-9 (1915 г.)

Размах крыла 16 м (площадь крыла 54,8 кв. м). Длина 9 м. Высота 3,75 м. Вес на взлёте 1540 кг. Мотор 150 л.с. Скорость до 110 км/ч. Длительность полёта 5 часов. Экипаж 2—3 чел.

Тезис 8: Вирабов: «До 1917 г. Григорович успел сконструировать и первый в мире морской истребитель М-11, и летающий морской торпедоносец (с 1000-килограммовой торпедой на борту), и летающий морской крейсер».

Петров: «Двухпоплавковый биплан ГАСН был первым в мире торпедоносцем, много лет являлся единственным самолетом подобного типа. Он нес торпеду весом в тысячу килограммов.

Вторая конструкция – летающая лодка МК-1 (морской крейсер). Особенностью самолета являлось то, что бипланная коробка крыльев несла на себе три мотора – один с тянущим, два с толкающими винтами».

Критика: Гидроаэроплан особого назначения (ГАСН) спроектировал в 1915 г. не Григорович, а инженер Михаил Шишмарёв (1883—1962). Григорович участвовал в этом проекте только как конструктор поплавков.

Гидросамолёт М. Шишмарева ГАСН с поплавками конструкции Д. Григоровича (1917 г.)

Двухмоторный самолёт должен был нести одну торпеду или несколько бомб общим весом до 480 кг. О торпеде весом в тонну не может быть речи.

Вес 450-мм торпеды образца 1912 года, состоявшей на вооружении российского флота, был 847 кг при длине 572 см. Слишком тяжёлая для этого самолёта.

Морское ведомство заказало 10 самолётов типа ГАСН, но удалось собрать лишь один. Первые его испытания состоялись 24 августа 1917 г. При рулёжке по воде он управлялся хорошо, в воздухе вёл себя намного хуже из-за смещения центровки к хвосту. Через месяц, 24 сентября, ГАСН потерпел аварию при посадке из-за недостаточно прочной конструкции поплавка. А ведь поплавки спроектировал именно Григорович!

ГАСН (фото 1917 г.) В кабине пилота – Михаил Шишмарёв

В 1921 г. М. Шишмарев восстановил повреждённый самолет. 4 ноября 1921 г. на нём был совершён пробный вылет, завершившийся аварийной посадкой из-за отказа одного из моторов. На этом проект ГАСН окончательно закрыли.

Первым в мире торпедоносцем ГАСН назвать тоже нельзя.

У англичан в 1914 г. появились сразу три разных поплавковых торпедоносца: «Short Admiralty» type184, «Sopwith» type860, «Sopwith» typeC. В 1916 г. добавилась четвёртая модель, в 1917 г. – пятая.

Немцы построили в 1916 г. четыре модели торпедоносцев – «Gotha» WD.11 и WD.14, «Hansa-Brandenburg» GW и GDW; в 1917 г. к ним добавился «Albatros» W.5.

Итальянцы в 1916 г. создали торпедоносец «Caproni» Cf.3.

И Шишмарёв, и Григорович сильно опоздали.

Так называемый «морской крейсер» (на самом деле – дальний разведчик) вообще никуда не годился. Это был однопоплавковый биплан, фюзеляж которого «лежал» на поплавке. Поплавок имел деревянный каркас, обшитый фанерой. В носовой части фюзеляжа была открытая кабина для наблюдателя, вооруженного пулеметом. Интересно, как бы чувствовал себя в ней наблюдатель-стрелок зимой на протяжении 4-часового полёта? Хорошо, что хоть кабина для пилотов имела остекление.

Григорович планировал оснастить «МК» двумя моторами «Rolls-Royce» по 300 л.с., но к моменту завершения постройки машины они отсутствовали. Пришлось поставить два мотора «Renault» по 220 л.с., на средних стойках коробки крыльев. Тут и выяснилось, что центровка самолета сдвинута назад. Тогда Григорович поставил на верхнем крыле третий мотор, «Hispano-Suiza» в 140 л.с. Таким образом, трёхмоторным «МК» стал вынужденно.

Постройку завершили в конце лета 1917 г., но долго готовили к испытаниям. При первой же попытке взлета в ноябре 1917 г. (на борту было 4 человека) он «зарылся» носом в волну, внутрь хлынула вода, самолёт перевернулся и затонул (люди спаслись). Вскоре его вытащили на берег, но при этом значительно повредили и …забросили.

Выше я упоминал трёхмоторный самолет Кёртиса «Америка», построенный и успешно летавший летом 1914 г. Упомяну еще один трёхмоторный гидроплан – немецкий «Dornie» RS II (разведчик-бомбардировщик). Его спроектировал и построил Клаус Дорнье (1884—1969).

Летающая лодка «Dornie RS II» (1915 г.) с тремя двигателями толкающего действия

Эта огромная лодка с крыльями совершила свой первый полет 22 декабря 1915 г. Посмотрите на фото: три мотора с винтами толкающего типа. Размах крыльев 43,5 м, длина машины 29 м, высота 7,2 м, взлетный вес 9,5 тонн. Бомбовая нагрузка – 1 тонна.

Сравним с «Дорнье» «крейсер» МК-1: размах верхнего крыла – 16,5 м; высота машины 4,5 м! Так в чем приоритет «морского крейсера» Григоровича?

Опытный образец истребителя М-11 появился летом 1916 г. одновременно с аналогичным истребителем «Hansa-Brandenburg CC» Эрнста Хейнкеля (1888—1958). Но немецкий самолёт, имевший практически такие же размеры, превосходил детище Григоровича по вооружению (2 курсовых пулемета против одного), по скорости (175 км/ч против 140), по потолку (4000 м против 3000), по дальности полёта (500 км против 350) и, вне всяких сомнений, по надёжности.

Не случайно немецкая машина до конца войны использовалась по своему назначению, тогда как М-11 применялась ограниченно, в качестве разведчика, а не истребителя. Вот что об этом сказано в интернет-энциклопедии «Уголок неба»:

«Мореходные возможности обоих вариантов /М-11 и двухместной М-12/ оказались сомнительными. Достижение максимальной скорости 135—140 км/ч далось ухудшением поведения лодки на воде: взлёт был возможен только при малой волне или её отсутствии, при старте правое крыло, по причине реактивного момента ротативного двигателя, зарывалось в воду. В полете также чувствовалось действие вращающегося двигателя, что заметно осложняло пилотирование.

Сравнительные испытания трофейного “Альбатроса” показали: “... Истребитель /завода/ Щетинина М-11 (…) имеет очень незначительное преимущество в скорости, не дающее ему возможности свободно маневрировать, благодаря чему атака уже значительно стеснена”....

С ноября 1916 г. и до мая 1917 г. завод Щетинина сдал военному ведомству 61 экземпляр М-11 и М-12. 26 машин на Черное море, один в лётную школу в Баку, 34 на Балтийское море. (…) В боевых условиях М-11 и М-12 использовались ограниченно по причине своих невысоких мореходных качеств. И уже летом 1917 г. флот практически отказался от них».