6 Как Советский Союз строил «Советский Союз» - 3

- Опубликовано: 20.07.2025, 09:32

- Просмотров: 1291

Содержание материала

Бронирование

Хотя броневую палубу после экспериментов со сбросом авиабомб на палубу сухогрузного судна решили сделать толщиной 100 мм, этого было недостаточно. Авиабомбы действительно не пробивали такую броню, но как быть с 380-мм и 406-мм бронебойными снарядами, выпущенными с дальней дистанции, ведь они падают почти вертикально?!

На британских линкорах типа «Король Георг V» были две броневые палубы: верхняя толщиной 152 мм, нижняя (для остановки разлёта осколков) – 25 мм.

На французских линкорах типа «Ришелье» толщина верхней палубы составила 170 мм, нижней – 40 мм.

На немецких линкорах типа «Бисмарк» верхнюю палубу покрыли плитами в 120 мм, нижнюю – 50 мм.

На американских линкорах типа «Южная Дакота» палубы были, соответственно, 147 мм и 19 мм.

Наконец, на японских гигантах типа «Ямато» броню верхней палубы довели до 320 мм, а нижней – до 230 мм!

Сначала и на 23-м хотели сделать три броневые палубы: верхнюю – 25 мм, главную – 155 мм, противоосколочную – 50 мм. Но когда подсчитали их массу, от двух палуб пришлось отказаться. Во-первых, большой верхний вес ухудшал остойчивость корабля, во-вторых, проектная скорость полного хода и так уже сократилась с 28 узлов до 26.

Видимо, проектировщики исходили из того, что они намного усилили бронирование верхней палубы по сравнению с тремя старыми советскими линкорами («Марат», «Октябрина», «Парижанка», где были 38 и 12 мм).

Противоторпедная защита

Систему ПТЗ (противоторпедной защиты) даже не пытались разрабатывать, купили в Италии систему Пульезе.

Для сравнения различных систем защиты в конце 1937 и начале 1938 гг. в Николаеве провели серию опытов с подрывом 24 масштабных отеков (1:5) изготовленных заводом № 200 с использованием 7-и разных систем ПТЗ. По результатам испытаний, проведённых комиссией капитана 2-го ранга Лундышева, наиболее эффективными признали американскую (линкор «West Wirginia», 1922 г.) и итальянскую (модернизированный линкор «Giulio Cesare», 1937 г).

B феврале 1938 г. эта комиссия предложила заменить итальянскую систему на американскую, признанную лучшей по сопротивляемости взрыву, конструктивным и эксплуатационным качествам. Предложение отвергли, так как переделка отодвигала срок закладки корабля.

Силовые установки

И Кировский (бывший Путиловский), и Харьковский заводы оказались не способны даже сконструировать турбины нужной мощности, не то, что строить. Тогда обратились к английской фирме «Cammell Laird», а когда не сошлись в цене, к швейцарской «Boveri & Cie». До начала войны швейцарцы изготовили три турбозубчатых агрегата. Их привезли по морю в Молотовск. (После прекращения строительства линкоров эти дорогие машины оказались никому не нужны).

По проекту, 6 водотрубных котлов треугольного типа при температуре 370°С должны были вырабатывать 162 тонны пара в час (в режиме форсирования – до 185 т/час) с давлением 37 кг/кв. см.

Но по экономичности (удельный расход топлива — 0,389 кг/л.с. час на полном ходу, 0,684 кг/л.с. час на экономическом) они уступала зарубежным котлам того времени, особенно американским, имевшим электропривод основных и вспомогательных механизмов. Кроме того, сравнивая цифры надо помнить, что у иностранных кораблей они получены фактически, у советского корабля — теоретически.

По поводу того, кто строил котлы, есть две версии. Первая утверждает, что советский завод, не указывая – какой именно. Вторая гласит, что котлы тоже пришлось заказывать за рубежом, не называя ни страну, н фирму.

А вот детали сборных гребных валов заказали в Нидерландах и Германии.

Артиллерия

Для линкоров разработали 406-мм пушку Б-37 на основе дореволюционного проекта Технического бюро Обуховского завода, и спроектировали трёхорудийную башню МК-1, тоже использовав старый проект.

Опытный образец нового орудия показал начальную скорость снаряда 830 м/сек и максимальную дальность стрельбы 45,6 км. Но известно, что разница между опытными образцами и серийными всегда велика, а в СССР – особенно.

Завод «Баррикады» до лета 1941 г. вроде бы изготовил 12 пушек Б-37 из 27, требовавшихся для трёх кораблей. Одну установили на специальном станке, во время блокады Ленинграда она стреляла по врагам. А почему молчали 11 других стволов? Ответа нет. Видимо, сложный процесс изготовления орудий не был завершён.

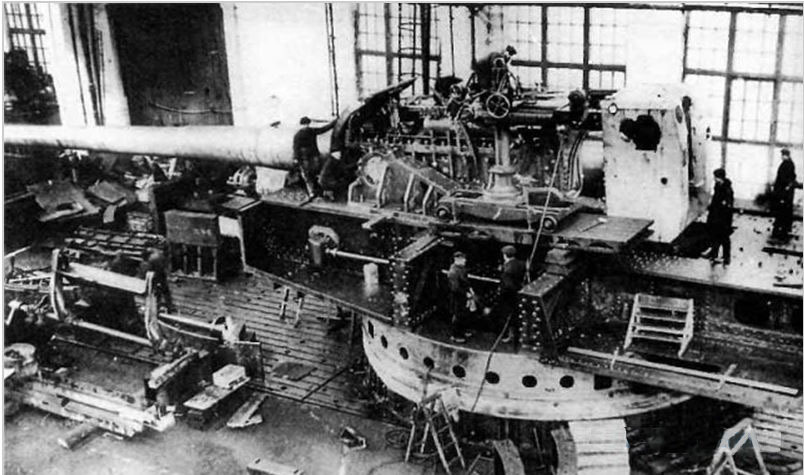

406-мм орудие Б-37 в цехе Новокраматорского завода

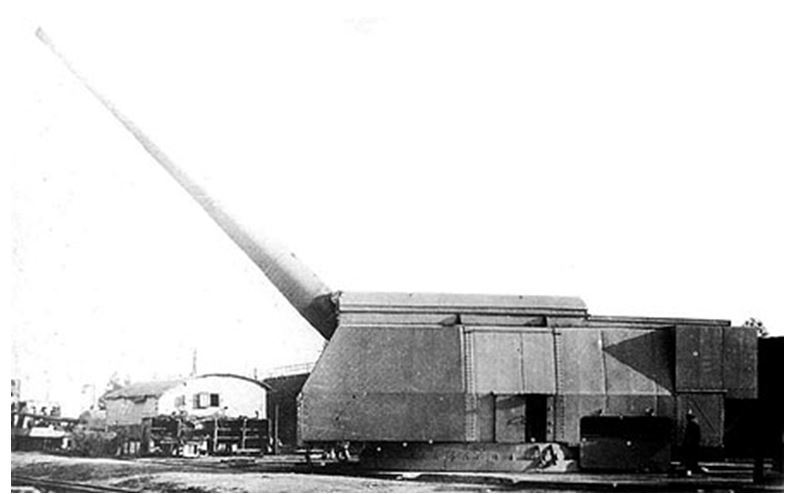

406-орудие, установленное для испытаний на полигоне

Для линкоров, строившихся в Николаеве и Молотовске, башни предполагалось изготовлять на заводах, строивших эти корабли, для чего там начали создание специальных башенных цехов, но до лета 41 года не построили. Ни одну башню МК-1 тоже не завершили.

Вот что пишет Павел Петров в автореферате диссертации (2015 г.) «Краснознаменный Балтийский флот накануне Великой Отечественной войны: 1935 – весна 1941»:

«Ленинградский металлический завод им. Сталина долгое время самостоятельно проектировал 406-мм башню главного калибра для линкора, которая впоследствии оказалась непригодной, так как в неё не помещалось орудие, спроектированное КБ завода «Большевик».

Это просто анекдот, притом мрачный: башню спроектировали, но пушки в неё не помещались! Более того, башню главного калибра из-за проблем с координацией работ между предприятиями и манией секретности спроектировали дважды!

Башню МК-4 для 100-мм зенитных орудий разрабатывало КБ завода № 371. Её эскизный проект утвердили в марте 1938 г., технический — в октябре. Производство башен поручили Старо-Краматорскому машиностроительному заводу имени Орджоникидзе, но за два с половиной года он не изготовил ни одной башни МК-4.

Явным недостатком проекта было недостаточно сильное зенитное вооружение. Всего лишь 32 ствола 37-мм автоматических пушек (в 8 установках по 4 ствола) и 12 стволов 100-мм орудий (в 6 башнях). А малокалиберные скорострелки — самое эффективное средство обороны корабля от воздушных атак. Но до ВМВ этого ещё никто не знал.

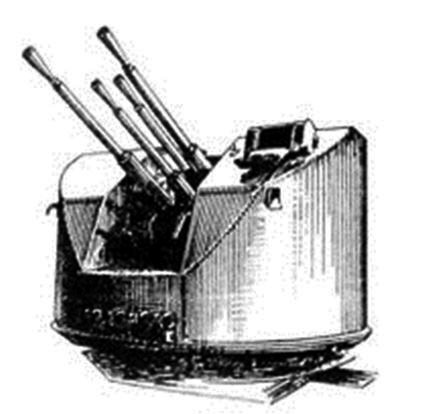

Счетверённая установка 37-мм зенитных автоматов (проектный вид)

В любом случае, зенитная артиллерия на линкорах пр. 23 была слабее, чем у новых линкоров Британии, Италии, Германии, Франции, США во время войны:

«Король Георг V»: 16—133-мм (8х2), 32—40-мм (4х8) – 48 стволов.

«Витторио Венето»: 12—90-мм (12х1), 20—37-мм (10х2), 32—20-мм – 64 ствола;

«Бисмарк»: 16—105-м (8х2), 16—37-мм (8х2), 40—20-мм (72 ствола).

«Ришелье»: 12—100-мм (6х2), 56—40-мм (14х4), 48—20-мм (х1) /116 стволов/

«Айова»: 20—127-мм (10х2), 80—40-мм (20х4), 50—20-мм (150 стволов).

Приборы управления стрельбой (ПУС)

Стрельбу ГК должны были обеспечивать 3 командно-дальномерных поста (КДП) с двумя 8-метровыми дальномерами и стабилизированным визиром на каждом. Из КДП данные о курсовых углах своих и цели, а также о дистанции до цели поступали в носовой и кормовой артиллерийские посты.

Разработку системы ПУС вело КБ завода № 212 «Электроприбор» в Ленинграде. КДП проектировал завод № 232, а изготовление вёл Старо-Краматорский машиностроительный завод. До начала войны все эти системы и устройства (как для ГК, так и для других калибров) либо не были созданы, либо существовали только в виде опытных образцов.

Для управления зенитными орудиями спроектировали систему СПН-300, достаточно сложную в плане оптики и механики. Но тут обнаружилось, что изготовить столь сложное изделие советская промышленность не в состоянии. В этой связи ещё раз процитирую П. Петрова:

«В части разработки оптических приборов, работа также была сочтена неэффективной, и ни одни из них так и не был принят на вооружение флота. Всего велась разработка 6 типов прицелов – для морских открытых артиллерийских систем (МО), береговых артиллерийских систем (БО), морских башенных (МБ), береговых башенных (ББ), мелкокалиберных (МК) и для подводных лодок (ПЛ).

Что же получилось в итоге?

Прицел МО получился сложным, дорогим и неудачным, так что выгоднее было ставить более дешёвый и простой прицел Б-13. По береговым открытым артсистемам созданный прицел ПБ-4 не отвечал требованиям стрельбы по воздушным целям, из-за чего пришлось устанавливать всё тот же прицел Б-13.

Созданный для морских башенных артустановок прицел тоже оказался неудачным, и он не мог быть принят в качестве типового для башен среднего калибра».

РЛС

Радиолокаторы в окончательном техническом проекте отсутствовали. Хотя первая в СССР корабельная РЛС «Редут-К» была установлена на крейсере «Молотов» до начала войны.

Чтобы получать целеуказания для дуэли с линкорами противника на дальних дистанциях, линкор нёс 4 самолёта-корректировщика КОР-2.