6 Как Советский Союз строил «Советский Союз» - 2

- Опубликовано: 20.07.2025, 09:32

- Просмотров: 1292

Содержание материала

Проектирование

Итак, сначала (в 1936 г.) планировали строить линкоры типа «А» по 35 тыс. т, и типа «Б» по 26 тыс. т. Первый вариант технического проекта линкора типа «А» был завершен к концу апреля 1937 г. Но его утверждение и закладка двух первых кораблей, заказанных 22 ноября 1936 г. Балтийскому заводу, не состоялись. Причина?

Одна причина была в том, что в конце мая 1937 г. «в верхах» решили увеличить стандартное водоизмещение линкора на 20 тыс. тонн, до 55 тысяч!

Другой причиной стало то, что советские конструкторы и производственники не достигли уровня дореволюционных специалистов. В царской России спроектировали и строили 8 дредноутов трёх проектов: типа «Гангут» (4 корабля, с 1909 г.), типа «Императрица Мария» (3 корабля, с 1911 г.), типа «Император Николай I» (1 корабль, с 1914 г.) В 1911—16 гг. все они были спущены на воду, 7 вступили в строй, Кроме того, с 1913 г. строили 4 сверхдредноута типа «Бородино». Их тоже спустили на воду, но из-за революции не завершили.

При этом проектирование первых 4-х дредноутов типа «Гангут» заняло 2 года (1907—09), а строительство почти 5 лет (1907—1914 гг.) – при наличии иностранной технической помощи.

Советское высшее руководство того времени не понимало, что для проектирования и строительства что линкора, что тяжёлого крейсера нужны не просто инженеры-судостроители, а специалисты высшей квалификации, имеющие большой практический опыт. Вот что писал флотский специалист по системному анализу Владимир Кузин в 1999 году:

«Все попытки судостроительной прмышленности подняться выше лёгкого крейсера в течение 50 лет (после 1917 г.) кончались неудачей.

(…) Революция, гражданская война и последовавшее строительство социализма настолько отбросили нашу страну назад (во всяком случае в военном кораблестроении), что “замах” на постройку сверхлинкоров проекта 23, по водоизмещению эквивалентных японскому “Yamato” (по другим элементам слабее), являлся авантюрой чистой воды. /выделение моё. – А.Т./

Только-только с огромным трудом и с существенной итальянской помощью осилили лёгкие крейсера проекта 26. Надо сказать, что те, кто непосредственно занимался и понимал в этом деле, отдавали себе отчёт, что страна ещё далеко не в состоянии поравняться (…) по техническому уровню с ведущими военно-морскими державами. Об этом красноречиво говорило изучение военно-морской техники во время командировок и переговоров о сотрудничестве в Италии, США, Германии». (Журнал «Тайфун», 1999, № 1, с. 6—7).

Однако большевики верили в то, что железной волей и беспощадным отношением к людям они преодолеют любые трудности.

Главным конструктором проекта 23 в мае 1936 г. назначили 30-летнего Бориса Чиликина (1905—1967).

Он в 1929 г. окончил отделение кораблестроения Ленинградского политехнического института (ЛПИ). По распределению год работал мастером на заводе № 190 («Северная верфь им. А.А. Жданова») в Ленинграде. С 1930 г. работал конструктором в секции корпусов кораблей КБ завода № 189 (Балтийский завод), потом руководил этой секцией. Участвовал в модернизации старых линкоров «Марат» (до 31 марта 1921 г. назывался «Петропавловск»), «Парижская коммуна» (до 21 марта 1921 г. «Севастополь»), «Октябрьская революция» (до 27 июня 1925 г. «Гангут»).

А его заместителем в проекте 23 стал 30-летний Виктор Ашик (1905—1985). Он тоже окончил кораблестроительный факультет ЛПИ, но на год позже Чиликина.

Понятно, что у Б.Г. Чиликина, В.В. Ашика, у всех других инженеров, работавших под их началом, не было опыта в области проектирования и строительства крупнотоннажных кораблей. Цитированый выше В.П. Кузин отметил в своей статье:

«Не было ни одной области кораблестроения, включая даже теоретические, в которой бы не требовалась зарубежная помощь и где мы были бы хотя бы на современном уровне. Не удивительно: откуда же возьмётся своё, если цвет России частью вышибли за границу, частью ликвидировали, а оставшихся крепко запугали. То, что было создано, развалили, а когда опомнились и начали воссоздавать или строить заново, оказалось, что многое уже стало неизвестным или непонятным» (там же, с 7).

В плане датой завершения всех проектных работ было указано 15 октября 1937 г. Вопреки плану, технический проект линкора в 1937—38 гг. переделывали 5 раз. И при каждом новом обсуждении находили в нём множество недостатков. Когда Сталину это надоело, он приказал на основе пятого варианта разработать окончательный проект и рабочие чертежи.

Тут кто-то может сказать: «Так ведь линкор “Советский Союз” заложили на стапеле уже в июле 1938 г. Неужели так быстро всё сделали?»

Не быстро. Заложили, не имея в руках утверждённого проекта. Это чисто советское «know how» в области судостроения.

Комитет обороны при Совнаркоме СССР утвердил технический проект № 23 только 13 июля 1939 г., через год после закладки «Советского Союза» на Балтийском заводе.

Понятно, что Чиликин и Ашик вместе со своими сотрудниками старались изо всех сил. Опытно-конструкторские работы по проектам 23 (линкор) и 69 (тяжёлый крейсер) были проведены в огромном объёме.

Одних только моделей раличного масштаба построили свыше 100. Для проверки палубной брони провели бомбометание по пароходу-сухогрузу, на котором смонтировали такую броню. Устроили более 30 масштабных и два натурных испытания подрывов линкора на минах и от попаданий торпед.

Несомненно, всё это способствовало улучшению проекта. Но в какой мере? Ответа никто не знает. Ведь корабли не построили, поэтому их качество на сдаточных испытаниях и в процессе службы не проверили.

Особенности проекта

Советский Союз 17 июля 1937 г. присоединился ко Второму Лондонскому договору об ограничении морских вооружений, подписанному Великобритание, США, Францией, Италией и Германией.

Договор не ограничивал количество кораблей, но ввёл ограничения для них. У линкоров – стандартное водоизмещение до 35.000 т, предельный калибр орудий 356 мм; для тяжёлых крейсеров – 10.000 т и 203 мм; у лёгких крейсеров – 8000 т и 155 мм*.

/* Стандартное водоизмещение – без учёта топлива, боеприпасов, пресной воды, продовольствия, экипажа. /

При этом было сказано, что если Япония и Италия не присоединятся к договору, то пределом калибра орудий линкоров автоматически станут 16 дюймов (406 мм), пределом водоизмещения – 42,500 тонн. Япония присоединяться не стала, и оговорка вступила в действие.

А как быть с водоизмещением линкоров проекта 23, намеченных к постройке? Ведь в ноябре 1937 г., когда Лондонский договор уже ратифицировал Верховный Совет СССР, проектное водоизмещение составило 57,825 т. В окончательном решении, утвержденном постановлением Комитета Обороны 13 июля 1939 г. оно достигло 59,150 т.

Как быть, как быть. Очень просто. Конструкторам приказали не обращать внимания ни на какие ограничения. Иначе говоря, если договор не позволяет создать полноценный корабль, тем хуже для договора.

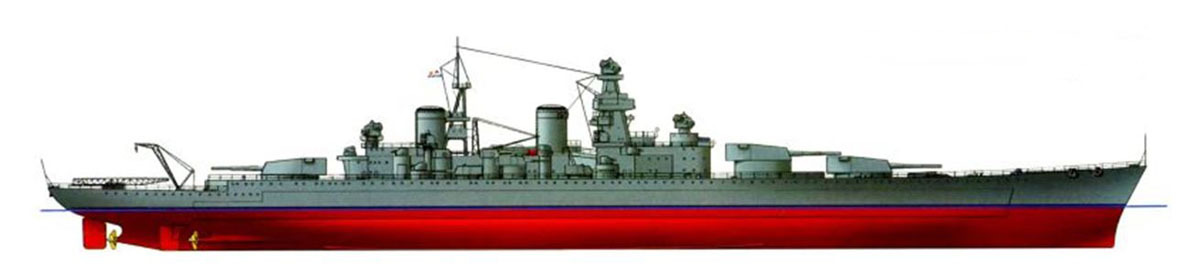

Вот что получилось в итоге. ТТХ линкора «Советский Союз» по справочнику А.С. Павлова «Военные корабли СССР и России 1945—1995» (издание 1994 года, с. 4):

Водоизмещение стандартное 59,150 (полное 65,150) т. Размерения: 269,4 х 38,9 х 10,4 м.

Бронирование: главный пояс 420 мм (в оконечностях 375 мм), траверзы 400 мм, верхняя палуба от носового до кормового траверза 100 мм, башни ГК и боевая рубка 425 мм, Глубина ПТЗ (система Пульезе) – 8 метров с каждого борта.

Турбозубчатые агрегаты (ТЗА) 3 х 67 тыс. л.с. (в сумме 201 тыс. л.с.; при форсировании 231 тыс. л.с. до 2-х часов подряд). Паровых котлов 6, запас мазута 5530 т. Скорость до 26 узлов (48,15 км/ч). Дальность плавания 5580 миль (10,334 км) на 14 узлах (26 км/ч).

Вооружение: 9—406-мм (3xIII) и 12—152-мм (6xII) орудий, 12—100-мм зенитных пушек (6xII) и 32—37-мм зенитных автомата (8xIV), 4 гидроплана КОР-2, одна катапульта, 2 подъёмных крана.

Экипаж 1664 человека: 112 офицеров, 266 мичманов, 1281 матрос.

В другом источнике сказано:

«По штату 1939 г. экипаж корабля должен был состоять из 49 лиц командного состава (строевые командиры), 68 лиц начальствующего состава (политработники, инженеры, врачи, и т. п.), 317 младших командиров и 1350 краснофлотцев (рядовых), всего 1784 человека.

В третьем говорится, что численность экипажа превышала 2 тысячи человек! Вот и думай, какие цифры истинные?

Оценивая приведенные тактико-технические данные, надо учитывать три «вещи».

Во-первых, проектные характеристики всегда отличаются от реальных, которые выявляются на испытаниях в море и в ходе службы. Очень часто они хуже тех, что указаны в бумажном проекте, но крайне редко бывают лучше.

Во-вторых, проект советского линкора артиллерией главного калибра, противоминными и зенитными орудиями, броневой и противоминной защитой, скоростью и дальностью плавания не превзошёл новейшие зарубежные линкоры.

В-третьих, надо помнить о различиях в качестве постройки, брони, артиллерии, турбин и котлов, механизмов, приборов. На бумаге этого не видно, но все специалисты знают, что в смысле качества советским судостроителям (а также производителям механизмов, вооружения, приборов) было далеко до немцев и американцев, англичан и французов.

В мире в конце 1930-х гг. широко использовали сварку, но в СССР собирали корабли на заклёпках, т.к. сварочные технологии для кораблей таких размеров советские специалисты ещё не разработали.

Андрей Васильев, автор книги «Линейные корабли типа Советский Союз», пишет:

«В архитектурном типе корпуса корабля, как и во фрагментах его конструктивной защиты довольно ясно виден “итальянский след” (как и в облике других наших крупных кораблей предвоенных проектов)».

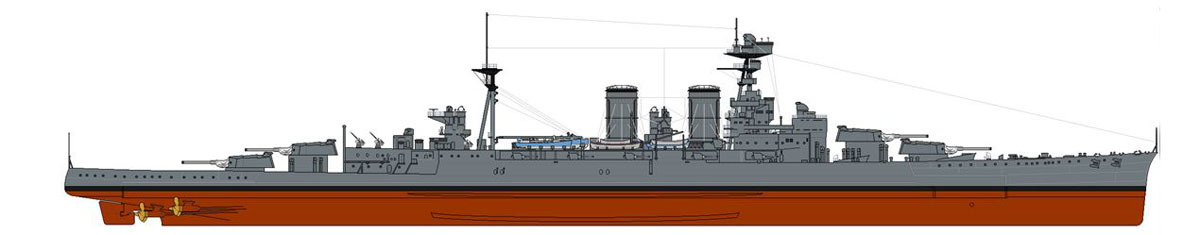

Но я думаю, что в архитектуре «Союза» в большей мере просматривается подражание британскому линейному крейсеру «Hood»: это общие пропорции, изогнутый форштевень, массивная носовая надстройка, четыре двухорудийные башни ГК, две дымовые трубы.

Кстати говоря, и по размерениям линкор проекта 23 ближе к «Худу» (262,8 х 34,5 м), чем к итальянскому «Витторио Венето» (237,8 х 32,9 м).

Общий вид

Линейный крейсер «Hood»