8 Плавающие «тарелки» - 3

- Опубликовано: 08.07.2025, 18:06

- Просмотров: 1941

Содержание материала

Круглые корабли адмирала Попова

Итак, изобретателем круглого судна был не Попов, хотя он первый и единственный реализовал эту идею в металле. Его вдохновили статьи Элдера, опубликованные в 1868 г.

Тут надо сказать, что контр-адмирал Андрей Александрович Попов был не только опытным моряком, но и весьма экстравагантной персоной.

Известный писатель-маринист Константин Станюкович (1843—1903) изобразил А.А. Попова в рассказе «Беспокойный адмирал».

Сей адмирал в 1863—64 гг., командуя эскадрой парусно-паровых кораблей в Американской экспедиции русского флота, время от времени устраивал занятный аттракцион на ходовом мостике. Разгневанный ошибочными действиями капитана какого-либо корабля эскадры, он срывал свою фуражку, бросал на палубу и яростно топтал её ногами, выделывая коленца, похожие на пляску африканского дикаря!

Андрей Александрович Попов

Кстати говоря, вице-адмирал Зиновий Рожественский, как писал А.С. Новиков-Прибой в «Цусиме», во время похода Второй Тихоокеанской эскадры вытворял нечто подобное на мостике флагмана – броненосца «Князь Суворов». А при этом разбивал о палубу или выбрасывал за борт бинокли! Поэтому «Князь Суворов» остался без оных и во время длительной стоянки эскадры на рейде острова Нуси-Бе возле Мадагаскара адмирал Рожественский в письме от 3 февраля 1905 г. заказал Морскому министерству срочную доставку 100 биноклей.

Интересные были люди, яркие и самобытные, не то, что нынешние!

***

Зимой 1869–1870 гг. Пароходный завод в Кронштадте построил по заказу Попова круглую стальную шлюпку «Камбала». Её диаметр (7,3 м) и осадка были равны длине и осадке паровых разъездных катеров для военных судов, которые строил завод Вильгельма Крейтона (Wilhelm Crichton) в Санкт-Петербурге, основанный в 1865 г.

Чтобы понять смысл названия шлюпки, достаточно взглянуть на рыбу камбалу сверху.

Рыба камбала

Четыре небольшие паровые машины по 8 «лошадей» каждая работали на 4 гребных винта. В ходе испытаний на Неве шлюпка хорошо выдерживала качку, была устойчива на курсе, легко поворачивалась. Газета «Биржевые ведомости» засвидетельствовала:

«Все смотрели на неё как на диковинку; всех она поражала своей необычайной поворотливостью».

Но её скорость 5 узлов (9,26 км/ч) была ниже, чем у катеров Крейтона – не хватало мощности машин. Тогда Попов построил ещё один круглый катер с более мощной машиной. Его скорость возросла, и он брал вдвое больше груза, чем «Камбала».

За испытаниями наблюдал представитель Морского министерства вице-адмирал Степан Лесовский (1817—1884). Он представил подробный отчёт генерал-адмиралу Константину Николаевичу, а тот доложил о круглом катере своему брату-царю. Царь приказал рассмотреть проект броненосца Попова в Морском техническом комитете (МТК). Почти все члены комитета высказались «за». Оно и понятно, ведь на стороне автора эскизного проекта был их непосредственный начальник, генерал-адмирал, брат царя! Лишь двое робко сказали, что опыты велись с речной лодкой, хорошо бы построить сначала пусть небольшое, но мореходное судно для испытаний в открытом море в свежую погоду. Этот «бунт на коленях» остался без последствий.

Великий князь предложил царю построить четыре броненосца, и тот согласился, но деньги выделили лишь на один корабль, который строили в Петербурге, потом разбирали, отправляли частями в Николаев, там снова собирали. Несколько позже Попов «выбил» средства на второй, который сразу строили в Николаеве.

Сам А.А. Попов был автором эскизного проекта. Рабочие чертежи готовила бригада корабельных инженеров во главе с Эрастом Гуляевым (1846—1919). Он, кстати говоря, окончил Кенсингтонскую школу корабельной архитектуры и пароходной механики в Великобритании. После возвращения в Петербург в 1870 г. генерал-адмирал Константин Николаевич назначил его своим адъютантом.

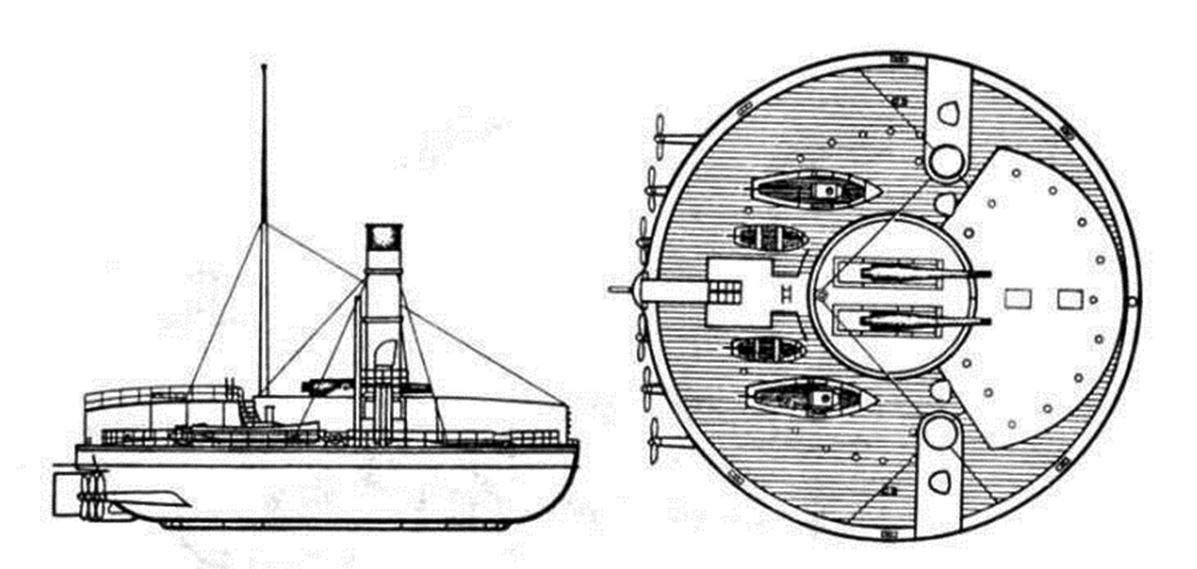

Попов и Гуляев представили на утверждение МТК проект круглого корабля диаметром 46 м, водоизмещением 6150 т, несущий 4 орудия калибра 279 мм (11 дм) в двух барбетах. Однако предварительная калькуляция показала, что его постройка обойдется слишком дорого. Поэтому Великий князь одобрил уменьшенный вариант: водоизмещение 2530 т, диаметр 29,3 м, два нарезных 279-м дульнозарядных орудия.

И вот первого апреля 1871 г. (по старому стилю) на стапеле Нового Адмиралтейства в Петербурге заложили броненосец «Новгород».

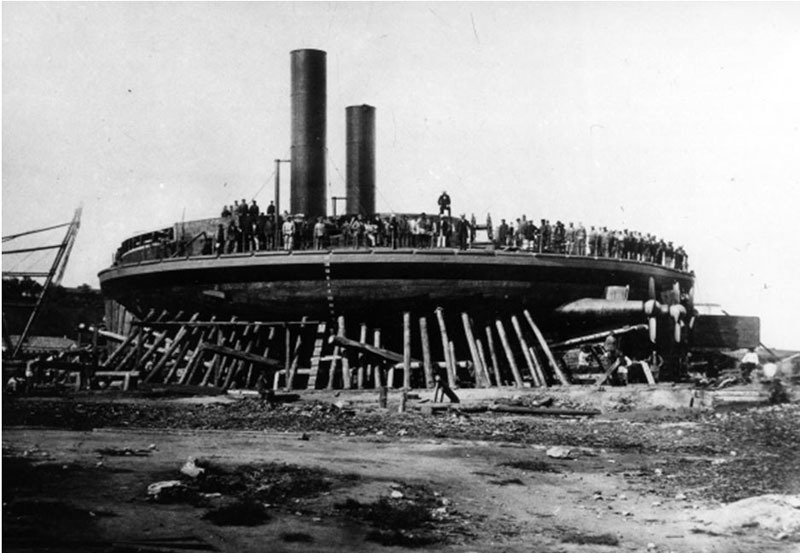

Строили его довольно быстро. К марту 1872 г. первые детали большого «лего» (проверив их на пригодность к стыковке) привезли в Николаев. Через два года после начала работ, 21 мая 1873 г., «Новгород» спустили на воду. Второй броненосец заложили в Николаеве 2 января 1874 г.

«Новгород» отличался от обычных броненосцев 70-х годов лишь своей формой. Например, стрингеры замыкались кольцами внутри корпуса. Каркас обшивали наружным и внутренним слоями железа, верхний броневой пояс был толщиной 229 мм (9 дм), нижний — 178 мм (7 дм).

Однако называть «Новгород» монитором было бы неправильно. У монитора два главных признака. Не только низкий борт, но и вращающаяся орудийная башня (или две башни). «Новгород» нёс два орудия внутри круглого бруствера, они могли вращаться, совершая полный оборот за 4 минуты, но барбет – не башня, он открыт сверху.

Барбет (вертикальное броневое ограждение орудий высотой 2,8 м) находился в середине круга. Внутри барбета установили два 279-мм нарезных орудия, изготовленных в Германии фирмой Альфреда Круппа. Пушки стояли на станках конструкции генерал-майора Филимона Пестича; их заряжали независимо друг от друга.

Каюты офицеров и механиков были расположены в палубной надстройке на носу корабля. Тесные кубрики матросов с трудом разместили внутри корабля. Основной объём подпалубного пространства заняли два машинных отделения по обе стороны от оси симметрии корабля. В каждом располагались паровые котлы и по две машины «компаунд» двойного действия.

В процессе сборки корабля проектный диаметр 29,3 м «вырос» на полтора метра (до 30,8 м) из-за проблем с укладкой броневых плит. К плоскому днищу прикрепили три продольных киля. Осадка увеличилась на 30 см, что некритично.

Сборка «Новгорода» в Николаеве (видны 2 винта из 4-х)

В процессе работы над «Новгородом» вскрылось много недоработок проекта, поэтому строительство «Киева» (переименованного перед закладкой в «Вице-адмирал Попов») остановили на три месяца, до окончания испытаний «Новгорода».

Уже на третий день после спуска на воду «Новгород» прошёл своим ходом некоторое расстояние на 6 узлах (11 км/ч), слишком медленно. При этом угля уходило две тонны в час, т.к. топки котлов оказались крайне прожорливыми.

Испытания выявили и другие недостатки. В свежую погоду волны перехлестывали низкий борт и затапливала нижние помещения; темп стрельбы был крайне медленным (заряжали каждое орудие по 10 минут). Из-за плохой вентиляции котельных отделений кочегары теряли сознание от жары и не могли долго работать без отдыха на свежем воздухе.

В начале декабря «Новгород» отправили на доработку в мастерские севастопольского порта. А.А. Попов лично руководил испытаниями и доработкой. В итоге «Новгород» стал хорошо переносить качку и даже совершил плавания в Таганрог и к Кавказскому берегу. Но скорость не возросла. В свежую погоду при встречной волне он вообще стоял на месте.

Недостатки устраняли, но про «поповки» уже пошла дурная слава. Даже появилось выдумка, будто бы круглые броненосцы крутятся при стрельбе, чего на самом деле не было. Миф оказался настолько живучим, что его до сих пор можно встретить в публикациях журналистов.

Макет плавбатареи «Новгород»

С 27 августа 1874 г. возобновили работ на втором броненосце. Он сошёл на воду 25 сентября 1875, вступил в строй в августе 1876 г.

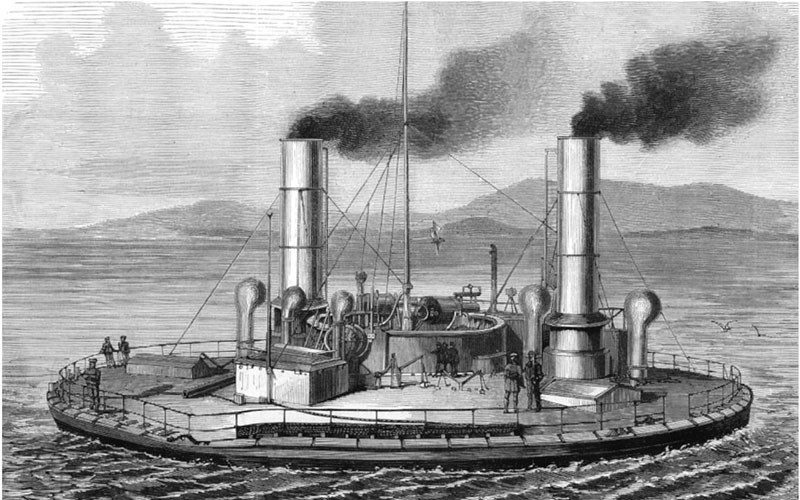

Конструктивно он мало отличался от первого, но был крупнее: диаметр 36 м, палуба выше поднята над водой. Вместо 11-дм орудий поставили 12-дм (305-мм) в барбете и четыре 87-мм пушки в надстройке. Вместо 4-х машин и 4-х гребных винтов корабль получил 6 машин и 6 винтов. В первом же выходе на испытания он развил скорость 8 узлов (14,7 км/ч).

Но во время стрельбы станки Пестича плохо держали отдачу, при каждом выстреле корабль рыскал на курсе, а палуба тряслась. Только в 1879 г. орудийные станки удалось привести в норму: теперь они давали плавный откат.

В апреле 1877 г. началась война с Османской империей. А.А. Попов несколько раз ходатайствовал, чтобы его корабли отправили в боевой поход. Но высшее командование предпочло использовать их в роли плавучих прибрежных фортов, как и планировалось изначально. Всё же 27−28 июля 1877 г. они совершили рейд по Дунаю, прикрывая транспортные суда Нижне-Дунайской флотилии.

Проекции броненосца «Вице-адмирал Попов» (6 гребных винтов)

Полное водоизмещение «Новгорода» было 2670 т, диаметр 30,8 м, но осадка всего лишь 3,81 м. Это позволяло ему подходить почти вплотную к берегу. Артиллерия: два орудия калибра 279-мм (11 дм), два – калибра 87 мм и две 37-мм «револьверные» пушки.

Водоизмещение «Попова» было 3550 т, диаметр 36,6 м, осадка 4,12 м (на 31 см больше, чем у первого корабля). Артиллерия: два орудия калибра 305 мм, 6 – калибра 87 мм, две 37-мм «револьверные» пушки.

Оба корабля находились в службе до 19 апреля 1903 г. Стаж «Новгорода» – 29 лет, «Попова» – 27 лет. Еще 9 лет после этого они, уже разоруженные, ржавели в порту. В 1912 г. их сдали в разборку на металл.

Споры об этих кораблях сопровождали не только всю их службу, но время от времени вспыхивают в интернете даже сейчас, в XXI веке!

Офицеры императорского флота шутили по поводу этих творений «беспокойного адмирала»: «Поповки – удивительные корабли: никого не догонят, ни от кого не уйдут!» Что правда, то правда. Дальность плавания тоже была минимальной – 480 миль (890 км) за 96 часов, при условии полного штиля на море.

Зато «поповки», имея 4 и 6 винтов, могли легко маневрировать при вражеском обстреле. А большая скорость им не требовалась, так как они предназначались для обороны Керченского пролива. Они были хорошо бронированы и обладали отличной устойчивостью, даже при сильной волне не раскачивались.

«Вице-адмирал Попов» в море