История Кентау - 6

- Опубликовано: 19.04.2010, 18:25

- Просмотров: 218543

Содержание материала

Младший брат Ачисая

Рудник Миргалимсай стал младшим братом Ачисая. Он создавался в рекордно короткие сроки, ускоренными темпами, которых в мирное время на комбинате не знали. То, что раньше измерялось месяцами и неделями, теперь обрело новое значение — дни, часы и даже минуты. Уже к середине 1941 года от поселка Кантаги были проложены высоковольтная линия электропередачи и телефонная связь, построены автодорога, понижающая подстанция, эстакада, установлены два передвижных компрессора... В августе всего лишь за пятнадцать дней была сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Кантаги — Миргалимсай, позволившая начать доставку попутно добываемой руды на Кантагинскую обогатительную фабрику.

Строили ветку в основном жители окрестных аулов. Выл среди них и 20-лстний Джафар Курманбеков. Вот о чем вспоминает он: «Приехали мы с разъезда Чекташ. Это в 20 километрах отсюда. Приехали — голое место. Бригадиром я был. 39 человек в бригаде. Лопатами и кирками делали насыпь, укладывали шпалы, рельсы. Не за 39 дней, как планировали, а за 15 проложили дорогу к руднику. Как смогли так быстро? Знали, что миргалимсайская руда богата свинцом, а свинец — зто пули для врага. Очень нужны были нашим товарищам, ушедшим на фронт, эти пули. Поэтому народ весь приходил, помогал строить дорогу. Даже женщины».

Да, даже женщины! Полуголодные, плохо одетые, они выполняли такую работу, которая, казалось, была под силу лишь крепким мужчинам. Конечно, это было вызвано необходимостью, ведь почти все мужчины ушли на фронт.

Среди тех, кто перевозил тачками грунт на насыпь, укладывал шпалы и рельсы, была и ныне известная в городе Инкар Сарсенова. «Первый год войны помню, как сейчас, — рассказывает она,— 17 лет мне было. Председатель поссовета А. Алсаев пришел, говорит: «Война». Домохозяйки наши тогда решили помогать, если что надо будет.

Ходили, работали, если требовалось. Была у нас боевой агитатор Немцова Мария Ивановна, высокая такая, красивая. Заговорит — трудно ее не слушать. И вот пришли они однажды с Алсаевым вместе: мол, помочь надо, дорогу строим на Миргалимсай. Агитировали всех — только Кантаги дали отряд в 150 женщин. Мой дедушка сказал, что, если мы хорошо будем работать, война быстро закончится. Лопатами насыпь делали, на носилках землю таскали. Женщины с детьми приходили — тут же и ясли под открытым небом были. И обед рабочим варили прямо на месте. Тяжело ли было? Да. Но ведь мы знали: надо. Еще дорога не закончена была, пришел Кульбеков Орынбасар с шахты Миргалимсай, позвал на работу. Трудно там? Но вместе со мной с дороги пошли подруги Тасбике Маркышбаева, Сапаркуль Сауренбаева, Бибисара Еспаева. Запалыщицей была Калдыкуль, фамилию ее забыла, научила нас. Я откатчицей работала. Кайназар Токмуратов был начальником смены. Так мы не ждали его слов. Было время—брали лопаты, перекидывали руду, катили вагонетки. После работы часто оставались. Я хорошо запомнила первый год войны».

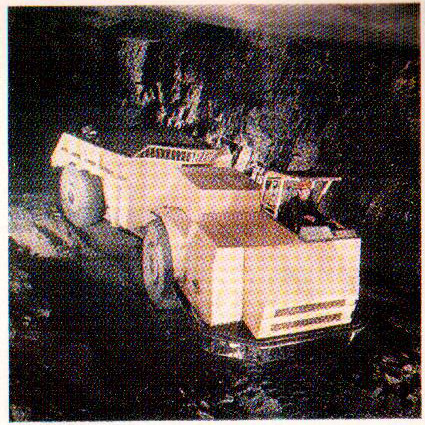

Так вывозилась руда в 1970-х...

Миргалимсайская руда стала хорошим подспорьем Ачисаю. Только в сорок первом по новой железнодорожной ветке было перевезено ее 23 тысячи тонн. Это многие сотни тысяч пуль, несущих смерть гитлеровским захватчикам, которые тогда бешено рвались к столице нашей Родины — Москве. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в общую победу: разгромить врага помог и наш свинец.

Миргалимсай можно с полным нравом назвать детищем военного времени. За годы войны, несмотря на все трудности, добыча и переработка руды на молодом горнорудном предприятии возросла в восемь раз.

Горняки буквально «наступали на пятки» шахтостроителям. В кратчайшие сроки осваивались все новые участки месторождения. На месте пустынного урочища Бургем вырастал горняцкий поселок. И никто не мог даже подумать тогда о том, что вскоре придется встретиться со страшной силой, которая поставит под угрозу возможность дальнейшего освоения миргалимсайских руд.

Вода — вот та грозная стихия, которая встала на пути людей, упорно пробивавшихся к подземным богатствам.

Геологи тогда не знали, что засушливый район предгорий Каратау, где все речки пересыхают уже в начале лета, таит громадные запасы подземных вод. Поэтому, когда решался вопрос о возможных источниках технического водоснабжения для проектируемой обогатительной фабрики, некоторые специалисты предлагали построить на Сырдарье, в 80 километрах от Миргалимсая, насосную станцию. Жизнь неожиданно и жестоко внесла в проект свои коррективы: вода, сильно затруднявшая добычу руды на Миргалимсае в военное время, в 1949 году полностью затопила ствол шахты «Центральная» вместе с прилегающими горными выработками.

Более пятнадцати лет изыскивались методы борьбы с сильными водопритоками на Миргалимсае. В итоге была принята схема, разработанная институтом Гипроцветмст и нашим комбинатом. Она включала создание мощных водоотливных станций на основных горизонтах, систем водонепроницаемых перемычек, расчленяющих подземные тре-щинно-карстовые воды на отдельные регулируемые потоки, и комплексов дренажных выработок для осушения очист-ных и проходческих забоев. Все это позволило не только успешно решить проблему борьбы с подземными водами, но и использовать их для производственно-технических, ирригационных и хозяйственных нужд будущего Кентау.

Для успешной борьбы с грозной стихией необходима была правильная оценка величины водопритока. А это была чрезвычайно трудная задача. Вплоть до 1958 года среди гидрогеологов, изучавших район нового месторождения, не было единого мнения о количестве подземных вод в горных выработках, особенно с учетом будущего максимального развития добычи руды.

Встал вопрос: быть или не быть большому Миргалимсаю? По заданию Госплана СССР высококвалифицированная экспертная комиссия на основе тщательного анализа дала объективную оценку прогнозных водопритоков. Она-то и легла в основу дальнейшего проектирования водоотливных средств. Судьба Миргалимсая была решена положительно.

В этой связи нельзя не отметить большой труд, вложенный в изучение сложнейших гидрогеологических условий месторождения такими специалистами-гидрогеологами, как Н. Г. Гукшик, В. С. Жеваго, К. П. Петушков, П. А. Серый, 3. И. Филиппова, Н. М. Ермолина, В. П. Горбанин, Л. И. Горбанина.

Бурное освоение Миргалимсайского месторождения началось уже после войны, в пятидесятые годы. К этому времени усилиями большого коллектива геологов Каратауской экспедиции оно было разведано на значительной площади. Запасы балансовых руд увеличились. Вслед за Миргалимсаем здесь в 1950 году заложен Баялдырский рудник. На его базе впоследствии вырос рудник Глубокий, ставший самым крупным на комбинате горным цехом по добыче свинца.

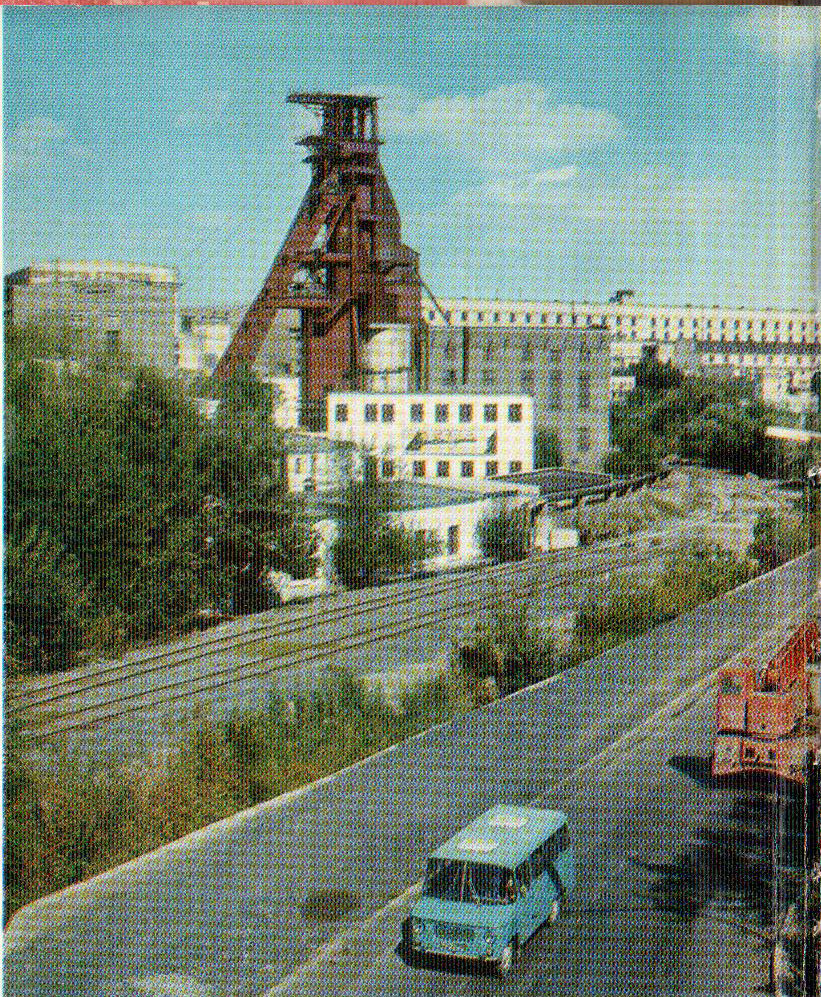

Рудник Миргалимсай

В конце пятидесятых годов в жизни Миргалимсая начался новый этап. Он характерен широким размахом горных работ по площадям и глубине, коренной реконструкцией обогатительных фабрик и созданием крупных производственных мощностей во всем многоотраслевом хозяйстве комбината.

Новые задачи по дальнейшему наращиванию производственных мощностей Миргалимсайского комплекса требовали и новых технических решений, прежде всего — в горных работах. Они были реализованы благодаря разработке и широкому внедрению в практику скоростной проходки выработок и освоению самой прогрессивной технологии добычи руды.

Нам вспоминается записка одного из заморских управляющих рудником Ачисай, некоего Антони Притта, сочиненная этим господином более шестидесяти лет назад: «Запасы в Каратау иссякли,— безапелляционно заявлял он.— Не позднее как через десять-пятнадцать лет здесь все умрет. Ачисай покинут даже туземцы, кормящиеся около нас добычей свинцовой руды».

Нетрудно, конечно, представить, кто кого кормил тогда в Ачисае. Во всяком случае, «благодетелей» из концессионеров, нещадно эксплуатирующих шахтеров, не получалось. Не оправдались и «прозорливые» прогнозы господина Притта. Как же крепко он просчитался!

В музее нашего комбината можно увидеть экспонаты, которые говорят сами за себя: лом, кайло, лопата, первая лебедка, первые примитивные машины. Последний экспонат — модель бульдозера с дистанционным управлением. Шахтеры прозвали его «луноходом». Удивительная эта картина! В безлюдном забое, деловито гудя, двигается приземистая машина. Человек управляет ею с безопасного места. И пусть пока многое в бульдозере несовершенно, но ведь это пробивающийся на наших глазах могучий росток будущего!

Кайло, лопата—и подземный «луноход». День прошлый и день нынешний. А какие социальные перемены произошли за это время!