Ленинградское Арктическое Училище часть 1

- Опубликовано: 11.10.2006, 10:00

- Просмотров: 233222

Содержание материала

Ленинградское Арктическое Училище

часть 1

Ленинградское Арктическое училище часть 2

Ленинградское Арктическое училище часть 3

Ленинградское Арктическое училище часть 4

Ленинградское Арктическое Училище

(бронза, винт)

Главные ворота в Константиновский дворец

Именно эта фасадная табличка встречала в 1970-х годах всех у входа в главный корпус...

Двор Константиновского дворца...

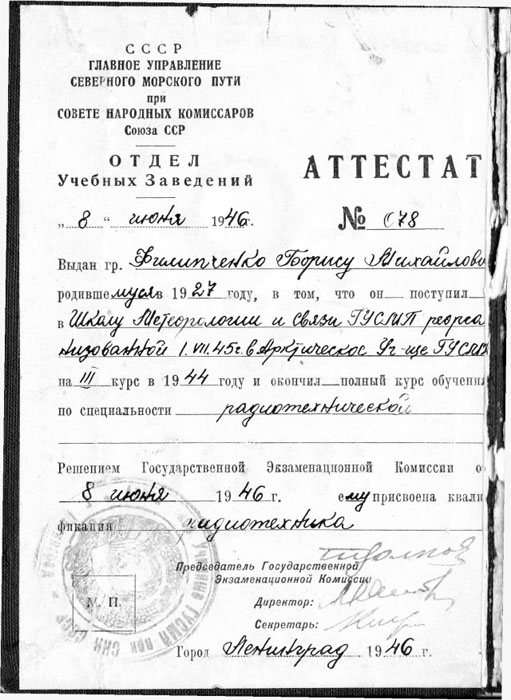

*ЛАУ — Ленинградское Арктическое училище. Первоначально образовано как "Школа Метеорологии и связи ГУСМП (Главное Управление Северного Морского Пути) реорганизованной 1 июля 1945 года в Арктическое училище ГУСМП в соответствии с Указом СовНарКома для подготовки специалистов для освоения Арктики и Антарктиды. Первоначально были открыты геофизический и радиотехнический факультеты. Несколькими годами позже добавились еще два факультета — судомеханический и электромеханический — которые готовили специалистов плавсостава ММФ. До конца 1954 года распологалось на Б. Охте. С осени1955 года переехало в п. Стрельна. В 1991 г. Ленинградское Арктическое училище было закрыто и объединено в соответствии с Указом ММФ СССР с ЛМУ (Ленинградское Мореходное Училище), и здание Константиновского дворца освободилось, хотя до конца 1992 года продолжали заниматься 2 роты (с нашивками ЛАУ ). И примерно 3-го декбря 1992 года был сдан последний (вообще!) гос. экзамен. Располагалось в Стрельне, в зданиях Константиновского дворца и дворцовых конюшен. Ныне — петербургская резиденция Президента РФ, отремонтированная и отреставрированная к 300-летию Петербурга.

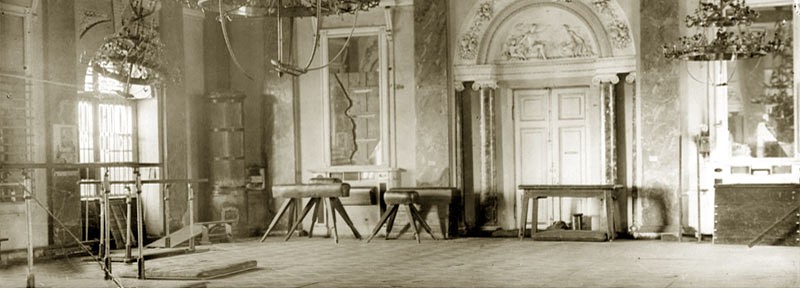

В советские годы во дворце размещалась трудовая коммуна беспризорников и санаторий для нервнобольных.

Мраморный зал, фото 1930 года

Голубой зал, фото 1930 г.

Фашисты захватили Стрельну 23 сентября 1941 г (по некоторым данным 28 сентября)В Константиновском дворце был оборудован немецкий наблюдательный пункт и пункт корректировки огня.

В конце сентября - начале октября 1941 года Балтийский флот высадил в районе Стрельна-Петергоф ряд десантов, из которых самым крупным был десант в ночь на 5 октября 1941 года.

Когда 19 января 1944 г. советские войска освободили поселок, здание Константиновского дворца представляло собой коробку из полуразрушенных капитальных стен, изнутри которой было всё выжжено, а что не сгорело – превратилось в груды мусора.

Всё, что осталось от дворца ...1946 год

Фрагмент северного фасада 1946 год...

В конце 1948 г. было принято решение Совета Министров СССР о восстановлении дворца для размещения в нем Арктического училища.

В восстановительных работах вместе со строителями активное участие принимали курсанты Ленинградского Арктического училища (ЛАУ). В процессе работ были восстановлены каменные лестницы в обоих флигелях, Бельведер, уничтоженный в войну, башенка Бельведера, правда, с новым куполом. Лестницам Воронихина вернули прежний вид, частично восстановлены Мраморный и Голубой залы. В целом здание дворца поддерживалось в хорошем состоянии благодаря заботам руководства училища и усилиям курсантских коллективов, несмотря на то, что в составе обеспечивающих служб училища не было архитектурного отдела или хотя бы группы специалистов этого профиля, да и деньги на проведение реставрационных работ практически училищу не выделялись.

В конце 1986г из-за неисправной проводки случился пожар, в результате которого больше всего пострадал Голубой зал: сгорела кровля, рухнул плафон, пострадали и другие помещения.

Благодаря усилиям командования училища, сгоревший зал был перекрыт временной кровлей, и постепенно начались реставрационные работы.

На кровле с левой стороны виден рубероид, настеленный наскоро...

В 1983 году состоялся последний выпуск специалистов Радиотехнического отделения...

В 1990 г. Ленинградское Арктическое училище было закрыто и в 1991 г. здание Константиновского дворца освободилось. После этого дворец находился на балансе мэрии Петродворцового района, дворец передается в аренду МНТК «Региональному обществу Ленинградских Спасателей» (с 1993 г. — АОЗТ «РОЛС»). и снова пришел в полное запустение. В состоянии полного разорения необитаемое здание простояло около 10 лет, до конца XX в.

В 1967 году на здании учебного корпуса была установлена мемориальная доска бойцам 10-й стрелковой дивизии «Здесь у стен училища осенью 1941 года при обороне Стрельны героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками бойцы 10-й стрелковой дивизии и моряки Краснознаменной Балтики. Слава героям, чей подвиг не меркнет в веках». Мрамор. 82x52.

Замок вина и призраков

Рассказывает бывший заместитель начальника училища по воспитательной работе Александр Иванов.

- Начиная с 1946 года, курсанты разыскивали царские запасы вина, хранившиеся когда-то в Константиновском дворце. Обветшавшие подвальные своды в любой момент могли рухнуть на голову горе-исследователей. Я все время пытался их образумить: “Мужики, я же сам был курсантом. Лично все уголки здесь облазил не по одному разу. Если бы хоть бутылка осталась, ее давно бы уже нашли и выпили”.

- Однажды первокурсник вернулся с караула бледный словно мел: “Ночью видел великого князя Константина Николаевича. Ехал он по дворцу на белом коне. Зуб даю”. После этого случая многие курсанты боялись ночью стоять на часах, - смеется Александр Юрьевич. - Кстати, у мраморного зала есть еще одна особенность: если разговаривать в одном его конце, то на другом будет прекрасно слышно о чем идет речь. Я частенько пользовался этим акустическим секретом в воспитательных целях. Только курсанты начнут шептаться: “Мол, не пойти ли нам треснуть по рюмке”, я им уже пальцем грожу.

2003 год...Впервые после реконструкции в Константиновском дворце в Стрельне начинают работать знаменитые винные погреба. . В настоящее время коллекция вин Константиновского дворца насчитывает 13 тыс. бутылок и оценивается в 20 млн. руб. Основу коллекции составляют венгерские вина (7,5 тыс. бутылок) 49 наименований. Из них 800 бутылок музейных полусладких белых вин "Токай" 30-50-летней выдержки. В мае 2003 года премьер-министр Венгрии Петер Меддьеши преподнес эту коллекцию президенту России Владимиру Путину. После выступления венгерского лидера во время саммита Россия-ЕС глава российского государства отметил, что премьер-министр невольно возродил одну из традиций Константиновского дворца. Кроме венгерских вин коллекция винных погребов представлена винами разных винодельческих регионов и стран.

Винные погреба, фото 2003 г.

Александр Иванов продолжает..."Кстати, Константиновский дворец обладает совершенно потрясающей акустикой. Первыми на эту особенность обратили внимание сторожа, присматривающие за здешними винными погребами при Екатерине II. Чтобы всю ночь не бродить по пустынному зданию, они выходили в Мраморный зал и кричали: “Кто здесь?”. После чего возвращались в свою каморку, где и коротали время за бутылочкой токайского. А дворцовое эхо еще долго повторяло под сводами: “Кто здесь, кто здесь, кто здесь …”. Окрестные жители, не ведая про хитрую уловку сторожей, считали, что в здании обитает привидение.

В 1985 году дворцом всерьез заинтересовался Ленинградский КГБ. Кто-то из выпускников училища водрузил на шпиле тельник. Дело в том, что именно в этом дворце Константин Николаевич придумал использовать голубые и белые полосы (по цветам Андреевского флага) в нательной рубашке моряков и 19 августа 1874 года в Константиновском дворце Стрельны великий князь Константин Николаевич Романов подписал указ об утверждении полосатой тельняшки как одного из основных атрибутов морской формы!

Тельняшка...

Виновных не нашли, но и снять полосатый стяг контрразведчикам не удалось. Еще несколько лет он гордо реял над дворцом, пока окончательно не истлел.

Курсанты здание родного училища берегли как зеницу ока. Скорее всего, оно сохранилось бы в нормальном виде и до наших дней, если бы в 1990 году моряков из дворца не попросили. Правда, ансамбль дворца в этом же году был занесен ЮНЕСКО в список памятников архитектуры всемирного значения. Но это была чистая формальность.

Дворец стал стремительно разрушаться. Его постоянно сдавали кому-то в аренду. В одном из помещений дворца работал мебельный цех, рядом ремонтировали автомобили. Выбитые окна заколачивали железными листами. Конюшенный корпус вообще превратился в какой-то бомжатник. И тогда несколько бывших преподавателей Арктического училища написали письмо Владимиру Путину...

Павел Гресь

Из воспоминаний бывших курсантов ЛАУ...

Борис Михайлович Филипченко (1927 г) ЛАУ (1944-1946 г.г.)

Борис Михайлович Филипченко

Три года, которые предшествовали моему поступлению в школу метеорологии и связи (так ранее называлось ЛАУ), были годами событий, связанных с тяжелыми жизненными испытаниями. Это были годы Второй мировой войны 1941-1945гг. Мы жили с родителями в г.Проскурове (ныне Хмельницкий). Немцы, после вероломного нападения на Советский Союз, подошли к городу на 10-й день. Ни морально, ни физически мы не были к этому готовы. Паническое бегство и эвакуация из Проскурова сопровождались беспрерывными бомбежками. Вплоть до Киева нас бомбили... Почувствовали облегчение, что мы в безопасности, где-то на Урале. В конце концов, нас приютили в городе Усолье, на берегу Камы. Прибыли мы без всяких необходимых вещей, как говорится «в чем мама родила», все было брошено дома и в пути. В то время мне было 14 лет.

Потом была учеба в ФЗО, и в 15 лет, я, как и многие подростки, стоял у токарного станка на химзаводе в г. Березники. Мой старший брат уже был на фронте, а отец на военном заводе в Серпухове. Несколько позже в Усолье стал формироваться госпиталь, куда военкомат направил военфельдшером и мою мать. Госпиталь уходил на фронт, и возникла проблема моей дальнейшей судьбы. Мать была решительной женщиной и, несмотря на все запреты, добилась своего,- меня уволили с военного завода и оформили в госпиталь санитаром. А мне было 16 лет...

Мой брат Игорь Филипченко, моя мама Эмма Яковлевна Филипченко, Борис Филипченко (1945 г.)

Я не люблю вспоминать войну, мне до сих пор снятся сны: стоны раненых, перевязки, окровавленные бинты; сны, когда ты просыпаешься от крика, потому что не в силах был помочь умирающему солдату… Когда шли бои мы с передовой вывозили раненых в госпиталь, но иногда санитары и сестрички не успевали оказать им помощь… Как это можно забыть и не вспоминать? Но таковы были ужасы войны, о которых нужно помнить!

Но как я обрадовался, когда начальник госпиталя, майор Кинаст, вызвал меня и вручил направление на учебу в Ленинградское военно-медицинское училище. Мне было 17 лет. Так я оказался в Ленинграде. Но кто-то во фронтовом штабе перепутал, мое училище во время блокады Ленинграда было эвакуировано в г.Омск .

Сентябрь 1944 года. Прием в другие военные училища уже закончен. В случайно прочитанной газете наткнулся на объявление, что производится прием в школу метеорологии и связи Главсевморпути. Это вызвало интерес, потому что медицина, честно говоря, перестала меня привлекать.

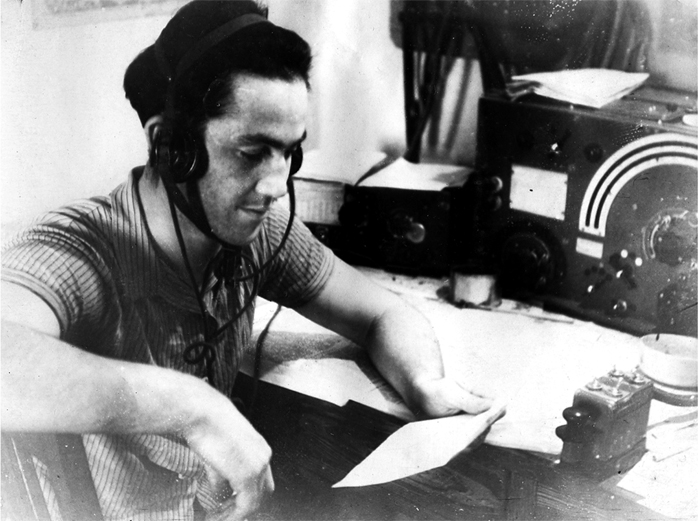

Школа находилась на Малой Охте на Заневском проспекте 5. Узнав, что я фронтовик, меня приняли без всяких лишних слов в группу радиотехников, другая группа – это гидрометеорологи, туда даже девушек принимали. В первое время я как-то странно выглядел, наверно боязнь обуяла, ведь контингент принятых в школу учеников был неоднородным, с разным уровнем подготовки (с 8 по 10 класс), от «безусых» по возрасту, до повоевавших на фронте. У некоторых учеников два - три года учебы было пропущено, а тут лекции, задания на дом, вызовы к доске. И кроме привычных предметов - математика, физика, история, русский язык - прибавились и специальные: электротехника, радиотехника и т.д. Надо было привыкать и к преподавателям, ибо каждый был со своими странностями и привычками. Не зря же одной из учительниц прилипла кличка «швабра», не хочу называть ее имя, но название соответствовало ее обличию.

Школа метеорологии и связи (октябрь 1944). После комсомольского собрания. В первом ряду: крайний слева - Володя Семененко; посредине парторг Григорьев; крайний справа - Борис Филипченко, рядом Зиль Сулимов, крайний справа стоит Володя Григорьев.

Среди уважаемых учителей был Владимир Викторович (фамилию забыл), он преподавал электротехнику, мы ему все прощали, даже обидные слова, произнесенных с любовным выражением: «Вы не ученики! Нет! Вы мои дорогие болваны! Я же вам задавал расчет простых цепей, а вы не учите…!». Среди любимчиков был инструктор по радиоделу Дима Покровский, старше нас не намного, он учил азбуке Морзе на слух и работе на телеграфных ключах. Одно время наши лекции посещали девушки из радиоклуба ВМШ №2, он находился на Крестовском острове на берегу Малой Невки. Мы с ними подружились, часто бывали в радиоклубе, где они работали и там приобретали навыки радиста-слухача. Сколько лет прошло, но запомнились имена подружек из радиоклуба: Нины Халтобиной, Веры Булановой, Тони Шевченко.

Нина Халтобина... Вера Буланова...

слушательницы школьных лекций, инструкторы радиоклуба ВМШ №2.

Мы знали, что школа готовит специалистов для работы в Арктике, но почувствовали это серьезно, когда заговорили о реорганизации школы в Арктическое училище. Еще в марте 1945г нам объявили о сдаче денег на форму, а до этого мы ходили в ватниках. И этим же летом, когда шли экзамены, к нам приехал сам Иван Дмитриевич Папанин, начальник ГлавСевМорпути. И надо же так случиться, что легендарный Герой-полярник зашел именно в радиокласс, где я, уже в форме курсанта, сдавал экзамен по морзянке. Папанин И.Д. задавал какие-то вопросы, но я, растерявшись, отвечал невпопад. У курсантов, между прочим, ходило мнение, что идея преобразовать школу в Арктическое училище принадлежала Ивану Дмитриевичу Папанину.

Насколько я помню первоначально и школа, и в последствии Ленинградское Арктическое училище (ЛАУ) размещались в одном здании с Высшим Арктическим училищем (ВАМУ). Начальником училищ был Ляндрес. В училище установились флотские порядки, группа радиотехников стала взводом, командовал ротой майор Кондратьев. Замполитом был капитан III ранга Федько, а парторгом Григорьев. Курсантов перевели на казарменное положение.

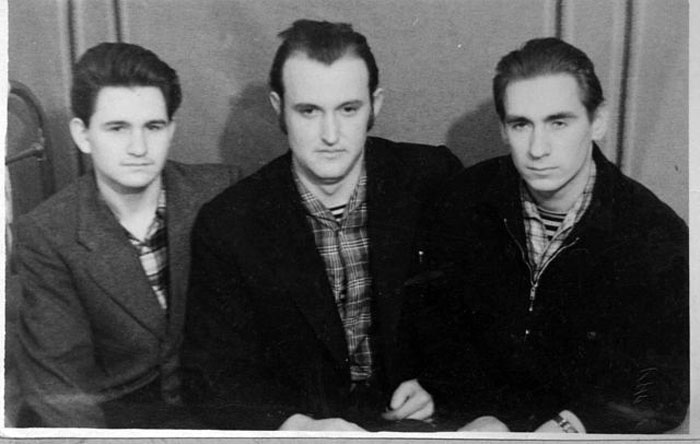

Еще в школе, а затем в ЛАУ у меня установилась дружеские отношения с Володей Семененко и Борисом Беловым. У нас образовалась группа, куда входили еще Зиль Сулимов, Володя Григорьев, Гешка (фамилию забыл) и дружили мы с девушками из радиоклуба ВМШ №2. Выделялся среди нас рассудительный курсант Воронин, тоже фронтовик.

Курсанты ЛАУ: Владимир Семененко, Борис Филипченко, Борис Белов (1945 г.)

В июле 1946 года мы сдали последние экзамены и начались томительные дни ожидания. Надо сказать, что ГУСМП (Главное Управление СевМорПути) не было готово к выпуску ЛАУ. И только в середине августа я получил назначение в Якутское Северо-Восточное речное пароходство. Дважды и напрасно, я ездил в Москву за подъемными деньгами для проезда в Якутск. В училище ничем не могли помочь, и даже советовали искать самому работу. Но там появились новые вербовщики из МВД. «Какая вам разница, - говорили они,- где работать, на полярных островах или на Крайнем Севере?». Крайний Север в их понятии входил край севернее Магадана. Не сразу я с друзьями Владимиром Семененко и Борисом Беловым рискнули заключить договор с «Дальстроем» МВД на три года...( В статье "Магадан" Борис Михайлович рассказывает о своих первых годах на севере...(admin))

1-й выпуск радиотехников... Июнь 1946 г...

Около десяти лет я проработал на «Колыме» начальником радиостанций в 6-ти точках «Дальстроя». Там и женился я на радистке Валентине Калюжной, там же родились наши три сына.

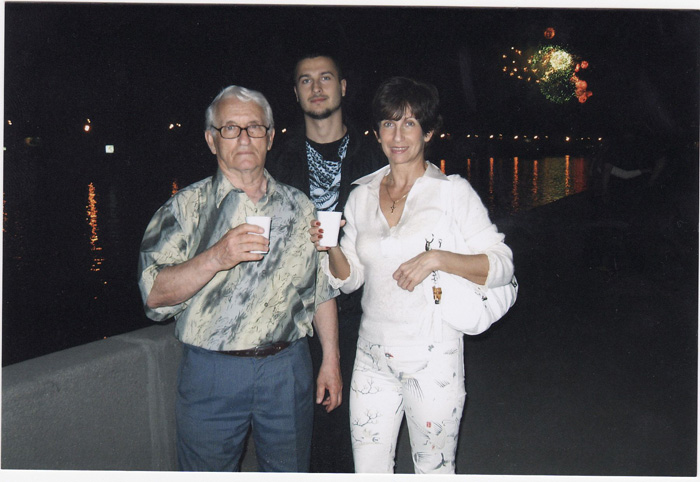

Я с Валюшей в 2004 г.

Будучи на Севере я мечтал о встречах с кем-нибудь из своих «лаушников» в эфире. С Володей Семененко я часто связывался, он был начальником радиостанции на прииске им.Расковой, а потом много лет работал в Норильске, он умер в С-Петербурге в 2008 г. Борис Белов работал до 1954 г. начальником смены в радиоцентре Магадана, с тех пор я ничего о нем не слышал. Единственный из курсантов ЛАУ, который находился в Арктике на о.Белый - это Воронин (как звать – забыл). С ним как-то встретились в эфире, сохранилась запись его позывных (УЦБ и УЦБ2). Также пытался наладить связь с Тикси, тоже имеются позывные (УХЫ РТЫК УАЛ), но неудачно.

Колыма. Усть-Омчуг. Борис Филипченко.

Однажды, когда я был назначен в радиоцентр Хандыга на реке Алдан, входящую в зону деятельности Якутского пароходства, я, собственно говоря, подумал, что вербовщики из МВД в 1946 г. были правы. В конце концов, я оказался там, куда меня и направлял ГУСМП...

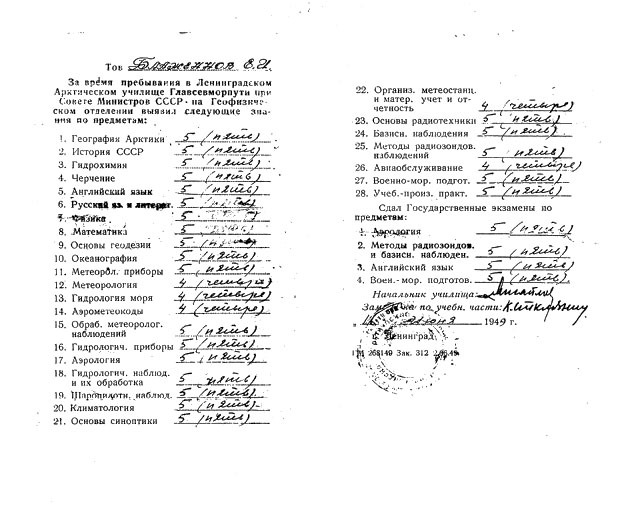

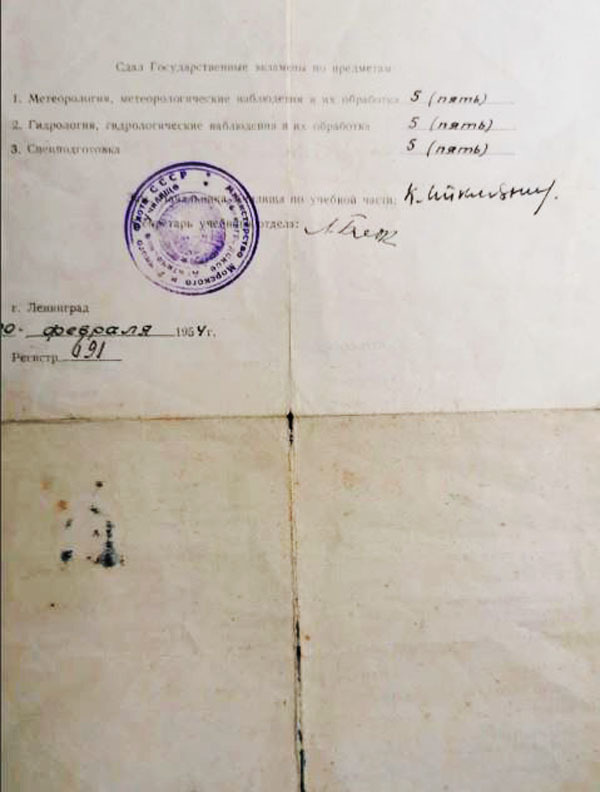

Вот он, первый аттестат ЛАУ...!!!

Дальнейшая моя судьба связана с Киевским радиопередающем центром, где я проработал 45 лет.

Мы с детьми Володей и Александром

В 1959 г. я окончил Одесский электротехнический институт связи. С 1997 г. пенсионер.

Прадед Филипченко с внуками...

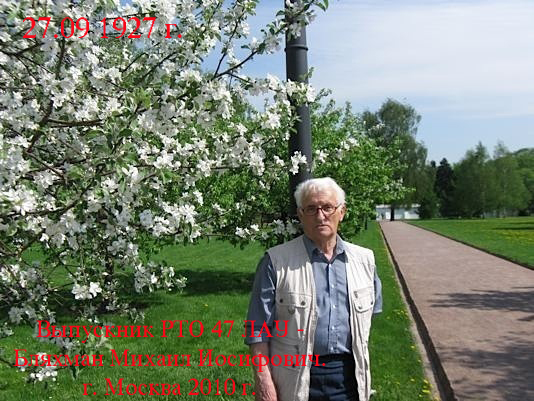

Михаил Иосифович Бляхман , 1927 г.рожд.

Михаил Бляхман (1947 год...)

Училище было создано в 1945 году. Набор производили на первый курс- после семилетки, и на третий курс - после десятого класса или окончания второго курса техникума. До ЛАУ был гидрометтехникум, где учились также и девушки. Последний выпуск техникума состоялся в 1946 году. ЛАУ располагалось по адресу: Заневский проспект 5 , на Малой Охте. В этом же здании находилось и ВАМУ. Начальником обоих училищ был Ляндрес (к сожалению его имя и звание забыл). Хорошо помню замполита училища каперанга Ботова. Он, когда читал нам "мораль" говорил:- " Вам, чтобы дослужиться до моего звания - нужно съесть баркас супа!"

Нашей ротой командовал герой ВОВ старлей морпехоты...(и здесь к сожалению не помню его фамилии , ведь прошло столько времени.) Старлей был ранен в ногу, хромал и ходил с тростью, но это не мешало ему гонять нас строевой подготовкой по плацу перед училищем. Старшиной роты был - Володя Фёдоров. До училища он успел повоевать с фашистами в партизанском отряде. Он имел боевые награды.

Cначала мы ходили в ватниках, и только перед парадом на 7 ноября мы надели долгожданную морскую форму... Из преподавателей помню только Галкина, он работал в АНИИ и вёл у нас радиодело. В 1947 году он вместе с нашим выпускником Прохоренко уехал зимовать на остров Преображения. Ну а из однокурсников помню Князькова Алексея, Сорокина Павла, Лёшу Тюрина и Юру Капина ...(Лёша и Юра до училища кочегарили на каком - то судне.)

Михаил Бляхман и Алексей Князьков в ЛАУ 3 курс.

Вообще в 1945 году в ЛАУ поступала ,в основном, молодёжь, хлебнувшая трудностей войны. Я поступил в ЛАУ в 1945 году. До этого я работал токарем на военном заводе в г.Уфа. Одновременно я учился в вечернем электромеханическом техникуме при заводе и закончил два курса. Это обстоятельство позволило мне поступить сразу на третий курс ЛАУ. Мы, также как и другие, более поздние выпуски, принимали участие в заготовках картофеля и засолке овощей для жителей города Ленинграда. Иногда помогали престарелым гражданам заготавливать дрова. Немного подрабатывали на этом деле, но денег хватало только на сто грамм и кружку пива. Как правило , на закуску денег не хватало. Одновременно со мной, но на первом курсе учился Павел Сорокин. После окончания ЛАУ он попал в Тикси, а затем в Антарктиду. Эстонский писатель Юхан Смуул в своей "Ледовой книге" упоминает о встрече с Павлом Сорокиным.

В 1947 году, после окончания училища ( это был первый выпуск ЛАУ!) я долго ждал назначения. Первоначально меня хотели направить на Сахалин к рыбакам , но затем направили на Тиксинский радиоцентрГУСМП. Мой договор подписал Э.Кренкель. В Тикси я проработал шесть лет.

Начальником Тиксинского радиоцентра был Минеев, а сменами руководили Юрий Сидоров, Архипов и я. В Тикси я женился на телеграфистке Калниной Маргарите.

Михаил Бляхман и Маргарита Калнина в Тикси после загса...

В 1949 году у нас родился сын Александр.

Маргарита с сыном Сашей на Л/П Леваневский 1951 год...

"Береговой домик" в Тикси, где жил с семьёй Михаил ...

Уехали мы из Тикси в конце 1954 года на теплоходе "Кооперация".Причина уезда - моё желание получить высшее образование...Поступил в Уехали мы из Тикси в конце 1954 года на теплоходе "Кооперация".Причина уезда - моё желание получить высшее образование...Поступил в Уфимский авиационный институт и получил специальность - электромеханик. Сейчас на пенсии.

Михаил Бляхман с дочерью и внуком...Москва 2009год

Блаженнов Евгений Иванович (7 августа 1931 - 31 марта 2020)

1945 - 1949 - учеба в Ленинградском арктическом училище (окончил с отличием) в по специальности «аэролог-радиозондист»

Доктор технических наук,

Заслуженный деятель науки РФ,

Профессор кафедры ДВС ЯГТУ,

Председатель регионального отделения Российской академии транспорта РФ,

Награжден нагрудным знаком министерства транспорта,

Автор более 160 научных работ и изобретений,

Внесен в Энциклопедию "Лучшие люди России (4-й выпуск)".

Мастер спорта СССР по водному туризму.

В 1945 г. по объявлению в «Комсомолке», которую принесла соседка Настя Короткова, работавшая в школе, я отправился учиться в Ленинград в Арктическое училище. В объявлении было написано, что курсанты обеспечиваются питанием и обмундированием. Так решилась моя судьба на целых 7 лет. А может быть, это определило и всё последующее течение жизни. Иными словами, это был второй крутой ПОВОРОТ моей жизни.

В песне поётся: «Под крышей дома своего». Но это же иллюзия. Редкий человек проживает всю свою жизнь под крышей одного дома. Да и невозможно это, когда в семье много детей. Растут они, дети-то. И обзаводятся своими семьями. И вот уже другая крыша. И сколько ещё таких иллюзий…

У Бунина есть такие строки: «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому уйти с отцовского двора, сказав «Прости» родному дому». Я несколько раз «уходил с отцовского двора», но этот уход был окончательным – больше я никогда не жил «под крышей дома своего».

В Ленинград ехал без билета, на разных поездах, в разных вагонах, на разных местах: на крышах, на подножках, на тормозных площадках и т. д.

В Любани меня «застукали» контролеры, они не поверили, что еду учиться, да ещё в Арктическое училище. Больно хило я выглядел – рост 151 сантиметр («метр с шапкой»), а вес 46 кило (эти «замеры» были сделаны при приеме меня в Училище, и «замерщики» тоже удивлялись). Я убедил контролёров задачей из геометрии: «Чем отличаются круг и окружность?». Отвечать они не стали, а попросили меня самого объяснить, что я и сделал с большим удовольствием. Они настолько растрогались, что один из них даже посадил меня в нужный мне трамвай № 12, идущий до Средней Охты (потом на его кольце надо было пересесть на трамвай № 23). Сказал, как лучше добраться до Заневского проспекта, дом № 5 (адрес, указанный в том самом объявлении).

Ванюшка Кавалеров

Нашел я указанный номер дома. Здание внушительное. С колоннами и с каким-то «набалдашником» на крыше - купол, как на церкви, только без креста, на стене вывеска: «Гидрографический институт». А где же Арктическое училище-то?

С 01 июля 1945 года Ленинградский Гидрографический институт был реорганизован в Высшее арктическое морское училище (ВАМУ), выпускающее штурманов, инженеров-гидрографов и инженеров-гидрологов.

Но всё же зашел в это здание. Большой пустой вестибюль, прямо над лестницей на второй этаж скульптура Ленина, над ней надпись «Учиться, учиться и учиться!» - подумал, что это как раз мне и нужно.

Направо гардероб с пустыми вешалками, на барьере гардероба сидит, свесив ноги, моряк в тельняшке, с морским синим воротником, играет на мандолине. Так как вестибюль был большой и пустой, то звук мандолины был как-то особенно звонким (впоследствии я купил мандолину и научился на ней играть). Подошел к нему и спрашиваю об Арктическом училище.

- Правильно! - ты пришел куда надо, тут оно и располагается, вот здесь, где я сижу, а ты стоишь. А зачем оно тебе?

- Поступать хочу. Он присвистнул и засмеялся. Поступать??!! Да что ты, такой заморыш, там, в Арктике, делать-то будешь?

- Не знаю. Научусь.

- Покажи документы!

- Так… Евгений. Женька, значит? А я - Иван Кавалеров! Курсант 4-го курса. Будем знакомы!

- Нет, я не Женька, я Генка!

- Постой, постой, здесь же в твоем документе стоит - Евгений?

- Ну и что? А зовут меня Генка! Сроду так звали и щас так зовут. И даже в школе ругали «Гендя-блендя».

- Ну, вот что! Как тебя звали, ругали и обзывали, наплевать и забыть, и никому больше не рассказывай. И если не хочешь, чтобы над тобой все смеялись, о «Генке» и о «Генде-бленде» забудь! С этого момента ты Женька, Евгений, значит! Понял? А сейчас (и никогда не говори «щас»!) иди вон в ту комнату, на которой написано «Приёмная комиссия», они там тебя ждут с нетерпеньем и скажут, что дальше делать и куда бежать!

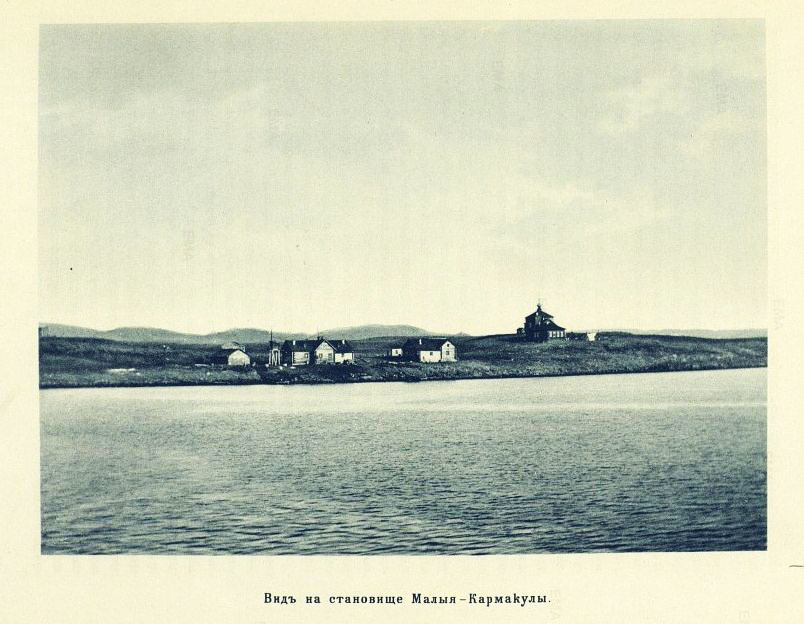

С того момента прошло три года. И мы, курсанты 4-го курса, сидели в актовом зале Училища на вечере встречи и слушали выступление опытного полярника Ивана Кавалерова, проведшего три года на полярной станции Малые Кармакулы на Новой Земле.

В 1877 году в становище Малые Кармакулы, расположенном на западном побережье архипелага Новая Земля,поручиком флотских штурманов Евстафием Алексеевичем Тягиным по поручению Гидрографического департамента была построена первая гидрометеорологическая станция.

Знаменитая станция, о ней рассказывал нам преподаватель Лебедев Василий Васильевич, тоже зимовавший там. Говорил, что сила ветра в тех местах бывает такая, что приборы для её измерения зашкаливает, и они выходят из строя.

Вечер шел обычным порядком: выступление, записки, ответы и т. д. и т. п.

Вот Иван читает записку: «А правда ли, что для жизни на полярной станции нужна большая сила воли? И как Вы её воспитывали в себе?».

- Конечно, правда! Постоянно, каждый день она нужна была. Как я её воспитывал, я не помню. А вот проверку её наличия я себе устроил перед самым окончанием зимовки. Дело было так. Кто-то наступил мне на полу шубы сзади, когда спускался с приступок, и от неё оторвался солидный кусок. Кусок-то я подобрал, чтобы пришить потом на место. Но, как всегда в текучке, забывал это сделать. А потом уж пришла мысль в голову, что осталось-то всего два-три месяца, и если у меня есть сила воли – дотерплю. Ну, например, полярная ночь, мороз под 50, бегу по делам - весь закутанный, замотанный от ветра, а мне приспичило, невтерпёж и пока достаёшь, достаёшь, достаёшь - такая сила воли нужна была, что и сказать невозможно.

Так вот сообщаю вам результат этого испытания своей силы воли. Дотерпел!

А кусок-то шубы взял себе на память. Уж больно холодно было, когда ветер поддувал сзади.

Надо ли говорить, какими бурными аплодисментами провожали мы Ванюшку Кавалерова, когда он шел с трибуны. А Ванюшкой-то его звали, когда он был курсантом, потому, что это был весёлый выдумщик и добрый человек.

Поскольку в свидетельстве об окончании школы у меня были почти одни пятерки (кроме русского и немецкого языков), меня приняли сразу. Сразу поселили в общежитие, поставили на пищевое довольствие, а когда я узнал, что скоро дадут всем форму и что это не обычная форма «ремеслухи» (учащихся ремесленных училищ), а настоящая морская форма - с тельняшкой, шинелью и мичманкой, - радости было через край.

Была, правда, одна неприятность при поступлении: мне не было ещё 14 лет, а принимали лишь с 15. Тем не менее, меня приняли по разрешению начальника Училища («папаша Ляндрес») как круглого сироту и как отличника без всяких вступительных экзаменов, но по заключению какой-то мандатной комиссии, на которой меня допрашивали обо всем (там их, этих «мандатников», было человек шесть-семь).

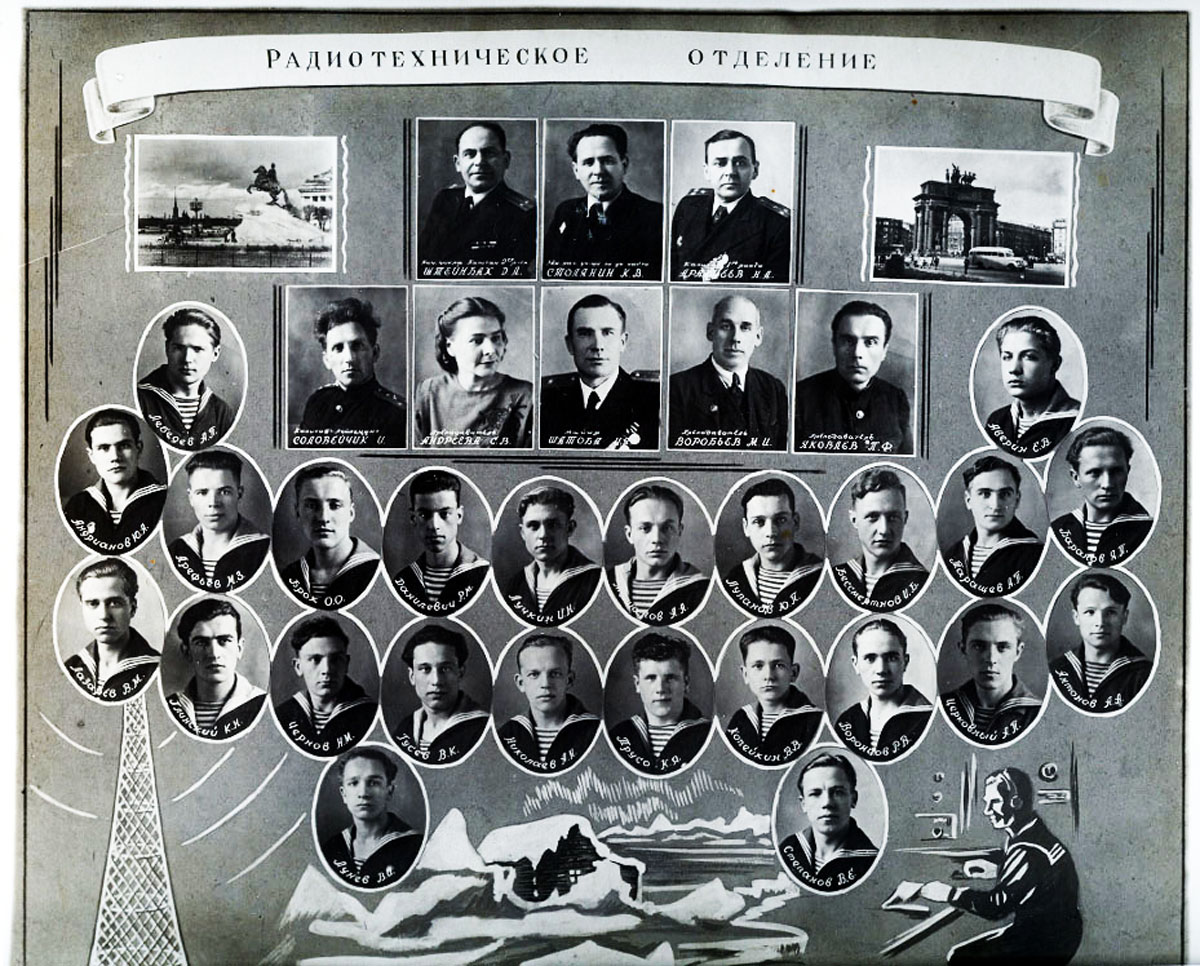

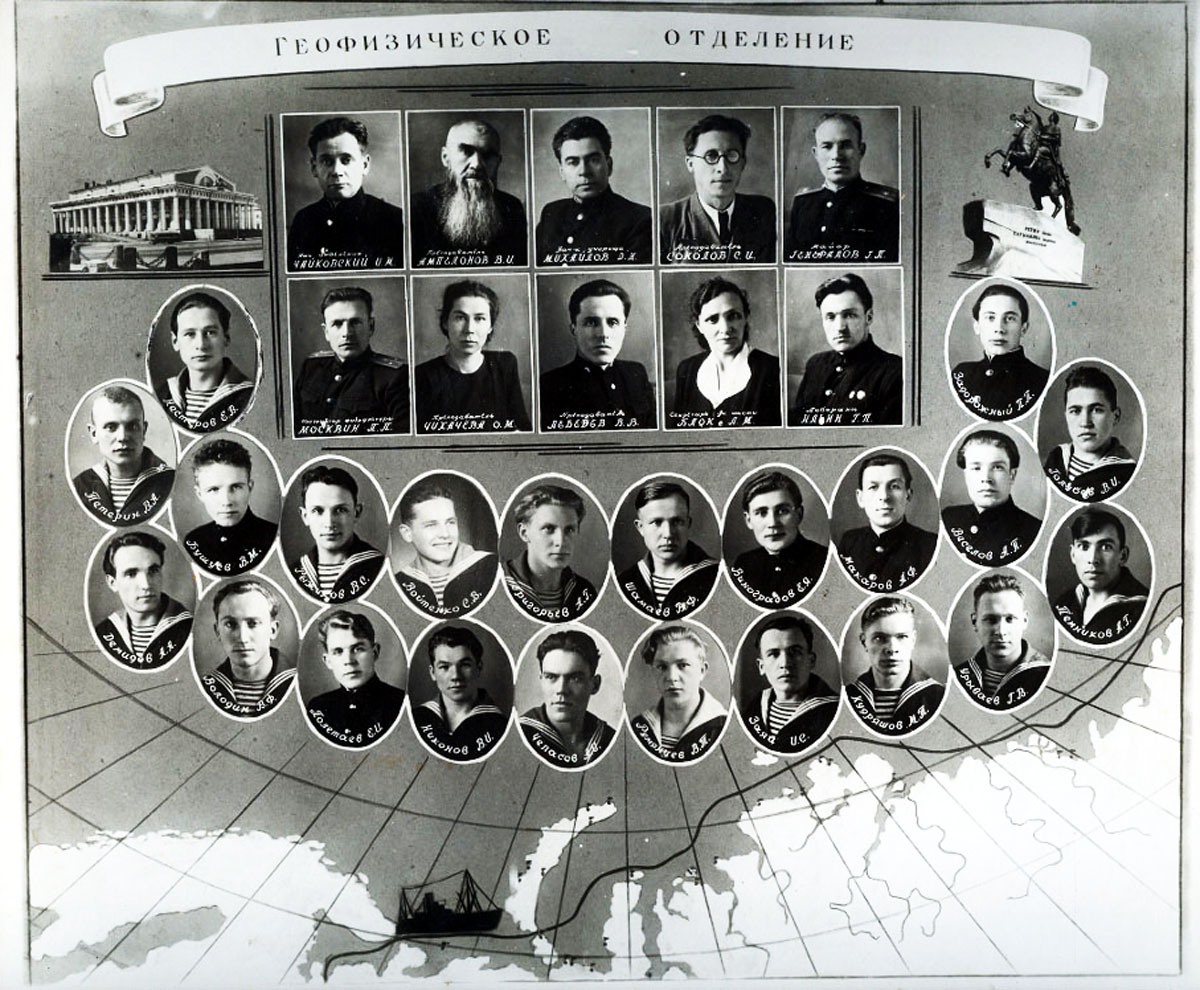

В Училище было три отделения: геофизическое, радиотехническое, судомеханическое. Подал заявление на радиотехническое, и мне сказали, что это вполне возможно.

Оказалось, что структура всего контингента курсантов организована в полувоенном варианте: роты, взводы, отделения. Соответственно существовали и Строевой отдел (начальник - полковник Хабирев), и Отдел военно-морской подготовки (начальник - капитан 1-го ранга Зевельт), и Учебный отдел (начальник - Стклянин), в котором было три начальника отделений (геофизического отделения -Чайковский, а начальников радиотехнического и судомеханического отделений не помню).

Приехал я в июле, а занятия с 1-го сентября, и всех нас «бросили» на восстановление общежития, недостроенного пятиэтажного здания рядом с учебным корпусом - был ведь 45-й год, только что кончилась война, и Ленинград постепенно восстанавливался. Рабочих катастрофически недоставало, особенно строительных профессий. Меня сразу «пристроили» к настоящему плотнику Николаю Овчинникову (из таких же, как я, только что поступивших на радиотехническое отделение, просто до поступления он успел поработать плотником).

Сначала мы с ним делали перегородки из фанеры, двери в этих перегородках и т. д. В общем, перестраивали Ленинградский гидрографический институт в Высшее и Среднее Арктические морские училища - ВАМУ и ЛАМУ.

Преподаватели

Многие были из числа преподавателей ВАМУ. Профессоров-то у нас не было, а доценты были. Запомнился доцент Байдал, проводивший занятия по курсу «Аэрология». Он не читал лекцию, он рассказывал нам о воздушном океане, о связи морских течений с формированием циклонов и антициклонов, так называемых «синоптических шаблонов». Об исландском «минимуме», якутском «максимуме», струйных высотных течениях и о многих, многих интересных вещах. О полюсах холода на земном шаре – они оказались в Якутии в Оймяконе и Верхоянске.

Часть преподавателей ранее тоже были полярниками, моряками торгового или военного флота. Например, капитан 3-го ранга Клабэ вел занятия по военно-морской стратегии и тактике и приводил примеры из практики применения нового способа получения информации о противнике и его действиях – радиолокации. Говорил о ведущей роли советских ученых Мандельштама и Папалекси в появлении радиолокации и о том, как с её помощью английские моряки потопили немецкий линкор «Шарнхорст».

Говорили, что Клабэ раньше был капитаном 1-го ранга, но при посещении его подразделения английской делегацией был излишне «откровенным», за что и был понижен в звании. Это походило на правду, так как вид он имел исключительно респектабельный, был безукоризненно одет, выражался лаконично. Короче, сильно отличался от многих офицеров, вовлеченных в цикл дисциплин по военно-морской подготовке, а также в воспитательно-организационную работу (командиры рот, строевой отдел и т. д.).

Некоторые из преподавателей, например, математики, русского языка, истории Арктики были уже в преклонном возрасте, они являли собой образцы старой питерской интеллигенции, отличались мягкостью обращения с нами, ответственностью за свой предмет, доброжелательностью.

Вообще период учебы в ЛАУ запомнился как общение с интересными, опытными и щедрыми людьми. Мне всегда было интересно учиться, помню только предмет «Организация метеостанций, материальный учет и отчетность», который я терпеть не мог и еле-еле сдал на четвёрку (по-моему, это была первая четверка за первые три года учебы).

КУРСАНТЫ

Основной состав курсантов был разношерстным. Были и жители Ленинграда (городские), они размещались в общежитии вместе со своими товарищами по взводу, но иногда им разрешалось жить в городе. Были и представители разных регионов СССР (казарменные): Москвы, Средней Азии (Талды-Курган), Средней Сибири (Иркутск), Карелии, но моих земляков не было.

Не помню ни одного курсанта - сына состоятельных родителей. Я, несмотря на свою провинциальность, чувствовал себя в своей среде, но о некоторых из товарищей мне захотелось рассказать - настолько они выделялись из этой общей среды.

Курсанты Высшего Арктического морского училища... 1949 год

Иван Болотов

Когда начались занятия, из курсантов сформировали бригады по восстановлению общежития пятиэтажного здания, расположенного рядом с учебным корпусом.

Я попал в бригаду плотников Ивана Болотова, курсанта 4-го курса Геофизического отделения. «Плотником» я стал так: построили нашу роту, командир (майор Стерлигов) попросил выйти из строя плотников и столяров, вышли два человека: один - уже известный Коля Овчинников, другой - Саша Имховик (только что закончил ФЗУ столяром-краснодеревцем). Этого, конечно, было мало, и тогда командир попросил выйти из строя тех, кто умеет пилить, строгать и обращаться с топором, долотом и молотком. Я вышел и сразу был направлен в эту бригаду, которая занималась настилкой полов.

В процессе работы Иван убедил меня перейти на Геофизическое отделение, потому что «настоящие-то полярники - это геофизики, а все остальные - лишь обслуживающий персонал». То ли он «накапал» начальнику учебной части Училища, то ли на геофизиков был недобор, но вскоре я был вызван к начальнику, и примерно в тех же выражениях он убедил меня перейти.

Мы учились и работали, и как-то получилось так, что у меня и то и другое пошло хорошо, поэтому весной 46-го на общем собрании Училища было объявлено, что меня представляют к награждению медалью «За трудовое отличие». Я уже представлял, как я буду принимать эту медаль, стоя на одном колене, и тренировался четко произносить: Служу Советскому Союзу! (было-то всего 15 лет). Но дело затянулось и потом совсем забылось. Хотя друзья курсанты иногда и подшучивали: «Это - наш орденопросец».

Зато меня наградили бесплатным билетом в Мариинский театр на концерт, посвященный 25-летию Главсевморпути. Из того концерта больше всего запомнился «Танец курдов» из балета Хачатуряна «Гаянэ» и «Танец маленьких лебедей» из Лебединого озера.

С Болотовым мы подружились. Иногда к нему приходил отец. В казарму посетителей не пускали, и курсантам нужно было выходить на проходной пункт. И когда дневальный объявлял: «Болотов на выход!» - Иван заходил ко мне и просил выйти к проходной и сказать его отцу, что его нет в казармах. Я до сих пор помню, как отец поворачивался и медленно шел по улице, сутулясь и шаркая ногами.

Потом мне Иван рассказал, что во время блокады отец работал на машине и мог вывезти из города мать, но не сделал этого, т.к. первым рейсом он вывез часть вещей и Ивана, а следующим должна была поехать и мать с остальными вещами. Но второго рейса не было: на обратном пути машина попала под бомбежку, отец чудом остался жив, а машина полностью была разрушена. Иван очень любил мать, а отца стал ненавидеть.

В 46-м он окончил ЛАУ и поехал зимовать на о. Четырехстолбовой. У нас установилась переписка.

О жизни в ЛАУ можно было бы многое рассказать, но это сильно отвлечет от основной темы. Была встреча с Папаниным, были трепетные посещения публичной библиотеки Салтыкова-Щедрина (самое любимое занятие в течение всех четырех лет учебы), были походы на танцы в Текстильный техникум, Финансовый институт и т.д.

И были памятные контакты с удивительными людьми, например, такими, каким являлся курсант Геофизического отделения нашей же группы Сеньковский.

Лёша Сеньковский

Лёша был старше меня лет на пять, и он уже успел «походить» в «загранку» на «торгашах». Где-то в Сингапуре ему на предплечье сделали цветную татуировку: sunset– парусник на фоне захода солнца, поэтому тельняшка была у него без рукавов. Чтобы всем был виден этот «закат», тем более что в то время (в первый год после Победы) мы о цветных татуировках и понятия-то не имели.

Как я уже сказал, мы с ним учились в одной группе на геофизическом отделении. У него было плохо с математикой, а у меня как раз хорошо, поэтому я часто ему помогал.

Занимались после отбоя в Красном уголке, иногда я приходил раньше, он заходил, садился рядом со мной и начинал, со вздохом:

- Ну, показывай, где тут твои «сикекенсы»?

- Лёша, ты только при Фаине Марковне так не называй косекансы;

- Ты меня не учи, вся эта лабуда для меня сплошной сикекенс.

Как-то так случилось, что мы и другие предметы учили вместе. Учили, например, однажды латинские названия перистых облаков и он помог мне запомнить «Cirrus-uncinus» - «перистые крючковидные». Смотри – он поднимал указательный палец кверху – это перистые, т. е. «циррус», потому что они на самом верху расположены и выше их никаких облаков не бывает, поэтому они сгибаются в крючок т. е. в «унцинус». И он резко сгибал палец под прямым углом.

Он удивлял меня тем, что мог декламировать множество стихотворений наизусть, без запинки. Особенно у него проникновенно получалось тургеневское «Как хороши, как свежи были розы». Например, вымучиваем, вымучиваем какие-то взаимоотношения тригонометрических функций. Он отодвигает тетради в сторону и начинает тихо-тихо, полузакрыв глаза: «Нет, ты только послушай: «Где-то, когда-то давно-давно тому назад …» и далее весь текст.

Он объяснил причину этого очень редкого в то гнусное время феномена, когда заботы о хлебе насущном отодвигали все прочие заботы в сторону - не до стихов было. Ведь всего год прошел после снятия блокады. А дело было в том, что капитан судна заставлял его учить стихи, чтобы в кают-компании развлекать экипаж на отдыхе. Я не могу объяснить сейчас, где же они плавали-то - ведь везде была война. А он мне об этом ничего не рассказывал. Говорил, что во время заграничных плаваний он 5 раз пересекал экватор.

- Врёшь Лешка, ты мог пересечь либо 4, либо 6, а пять не мог;

- Ты-то откуда знаешь, ты что - был на нашем судне?

- На судне я не был, но если ты пересек экватор «туда», то пересекал и «оттуда», то есть пересечение должно быть четное, а пять - это нечетное число.

- Это ты с помощью этих сикекенсов вычислил? Ну, прибавил один-то раз, а тебе что, жалко, что ли?

И ещё он имел много золотых зубов в верхней челюсти - тогда это было редкостью и всех удивляло. Самым же удивительным было то, что он не курил! И я не помню его не то чтобы пьяным, но даже подвыпившим. Не знаю, в чем тут было дело.

О его семье у меня не было никакого представления, и он никогда не касался этого вопроса вообще, что тоже было необычно, потому что мы, как правило, всё рассказывали о себе всем однокашникам-курсантам. По-моему, он был ленинградец и из хорошей семьи, отличался мягкой манерой общения, не любил сальных анекдотов и разговоров на сексуальные темы.

Теперь-то я понимаю, что дело было не в скрытности его характера, скорее всего, я ему казался слишком наивным и деревенским, и разговора «на равных» просто не могло быть. Мне не было ещё и 15-ти, а ему было около 20. И опыт жизни, и круг интересов были слишком разными для таких откровенных разговоров. Например, он долго отучал меня от привычки называть число 16 «шишнаццать, приучал называть ручку для письма «ставочкой» (чисто ленинградский «слэнг») и т. д.

Несмотря на его хорошее отношение ко мне, друзьями мы не стали, поэтому о дальнейшей его судьбе я ничего не знаю, но запомнился он мне на всю жизнь.

Культурная программа в ЛАУ

Раз в месяц замполит майор Циммерман проводил лекции «О международном положении». Нам они нравились, потому что газет не читали, а учились и работали до отбоя. Много споров было о войне евреев с арабами в Палестине (после образования еврейского государства Израиль), об итогах войны. О Первой Отечественной войне. Например, до хрипоты спорили на тему: Кутузов сам отступал или его гнали французы. Регулярно ходили в «Биб-ку» (такая табличка висела на двери нашей Библиотеки).

Были встречи с артистами и деятелями культуры. Запомнилась встреча с композитором Соловьевым-Седовым. Обращаясь к нам со сцены, он объявил, что сам будет не только играть, но и петь. Только это пенье будет специфическим. Например, если бывает доклад и содоклад, то по аналогии должно быть пение и сопение, вот у него как раз оно и есть.

Приезжали артисты МХАТа: Алла Тарасова, Борис Ливанов, Топорков, Кедров – играли сцены из «Мертвых душ». В организованном порядке ходили на концерт оркестра Леонида Утесова.

Для любителей хорового пения существовал кружок под руководством опытного руководителя (я, конечно, записался туда, и помню, мы разучивали песню: «Сижу за решеткой в темнице сырой…»). Ребята много шутили по поводу её двусмысленности, применительно к нашему военно-казарменному образу жизни.

Сразу, как только с 1-го сентября начались занятия, нам выдали форму – настоящую, морскую. Началась строевая подготовка, сопровождаемая пением всем строем (ротой). И как-то постепенно я стал незаменимым ротным «запевалой» (надо сказать, что я ещё в Курлове научился аккомпанировать на гитаре, и в общежитии мы постоянно пели разные песни под этот аккомпанемент).

На гитаре играли и другие курсанты, но вот запевать, выбирать тональность и держать такт у меня получалось лучше. Особенно мне нравилось запевать: «Взвейтесь соколы орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами в поле лагерем стоять, то ли дело!». На этой фразе кончалось моё «соло», и дальше пела уже вся рота: «То ли дело! …». Шаг становился четким, пенье дружным. А у меня мурашки по спине от восторга.

Или: «Не забыть нам годы боевые и привалы у Днепра...», пели ещё про «Ладогу – дорогу жизни» и т. д. Не знаю почему, но по музеям ходили мало. Скорее всего, они ещё только восстанавливались после блокады.

Заканчивая главу о Ленинградском Арктическом училище, ниже привожу результаты моего пребывания в нем (вкладыш в диплом):

Здесь нужно отметить мои неудачи: это уже упомянутая «Организация метеостанций…» и «Аэрометеокоды» - предметы, где требования направлены больше на запоминание, чем на понимание сути предмета изучения. Но когда я начал работать после окончания учебы, именно они были причиной претензий ко мне со стороны начальника полярной станции.

Здесь, в этом перечне предметов, почему-то не указаны практики, а они были весьма информативными. Например, строительство базы шлюпочной практики на Кольском перешейке на берегу Финского залива на бывшей финской территории, ещё не очищенной от мин (после первого курса). Практика Военно-морской подготовки в Кронштадте (после второго курса), где часть занятий проводилась на Военно-морских базах Балтийского флота. Аэрологическая практика в Колтушах на базе Аэрологической лаборатории Главной геофизической обсерватории (ГГО) (после третьего курса). Само место проведения практик показывает, насколько серьезно относилось руководство Училища к учебному процессу.

Об этом же говорит и сдача госэкзаменов. Председателем госкомиссии по приему экзамена на присвоение офицерского звания по военно-морской подготовке был вице-адмирал Трибуц – бывший Командующий Краснознаменным Балтийским флотом. В Госкомиссии сидел начальник училища Ильин, начальник военно-морской подготовки капитан 1-го ранга Зевельт, начальник Геофизического отдела Чайковский и начальник строевой подготовки полковник Хабирев.

Среди прочих мне достался вопрос «Средства и способы обнаружения подводных лодок противника». Я всё перечислил, что знал: что их можно наблюдать и в бинокли по бурунному следу перископа, и с берега, и с борта корабля, и прослушиванием шума работы винтов, и с помощью входившей в использование радиолокации, в разработку которой большой вклад внесли советские ученые Мандельштам и Папалекси.

Зевельт слушал внимательно, не перебивая меня, но в конце моего ответа заметил:

- Как-то Вы всё смешали в одну кучу. По-видимому, нужно разделить всё, что Вы перечислили, на группы: например, они бывают техническими и визуальными, и далее всё по порядку. Приведите примеры.

Я быстро сообразил, кратко все перечислил по соответствующим группам, но забеспокоился. Это был последний экзамен, и в случае получения оценки «хорошо» мне уже не могли выдать красный диплом. Однако всё обошлось.

О Зевельте ходило много всяких анекдотов. Один из них был такой. В училище была своя сапожная мастерская, в которой ремонтировали обувь и курсантам, и сотрудникам. И кто-то заметил, что у Зевельта обувь невероятно большого размера – как у Собакевича («Мертвые души» нам показывал МХАТ, а там реквизиторы постарались показать и этот фрагмент его одежды в утрированном виде). Кто-то из курсантов сумел похитить один ботинок и пустить его по всем кубрикам, где он вызывал удивление и восхищение. Как уж там Зевельт разбирался с сапожником, осталось неизвестным.

С антропометрическими данными и у меня всё время происходили неприятности: если в начале обучения мой рост был 151 см, то на выпуске (через 4 года) он стал уже 181, а форма-то выдавалась раз в два года. Особенно много проблем было как раз с обувью (парадные ботинки - «корочки», рабочие ботинки - «говнодавы») постоянно были малы и я натирал себе мозоли. А на строевой подготовке хромать было нельзя! Терпел. Но деформация ступней осталась на всю жизнь.

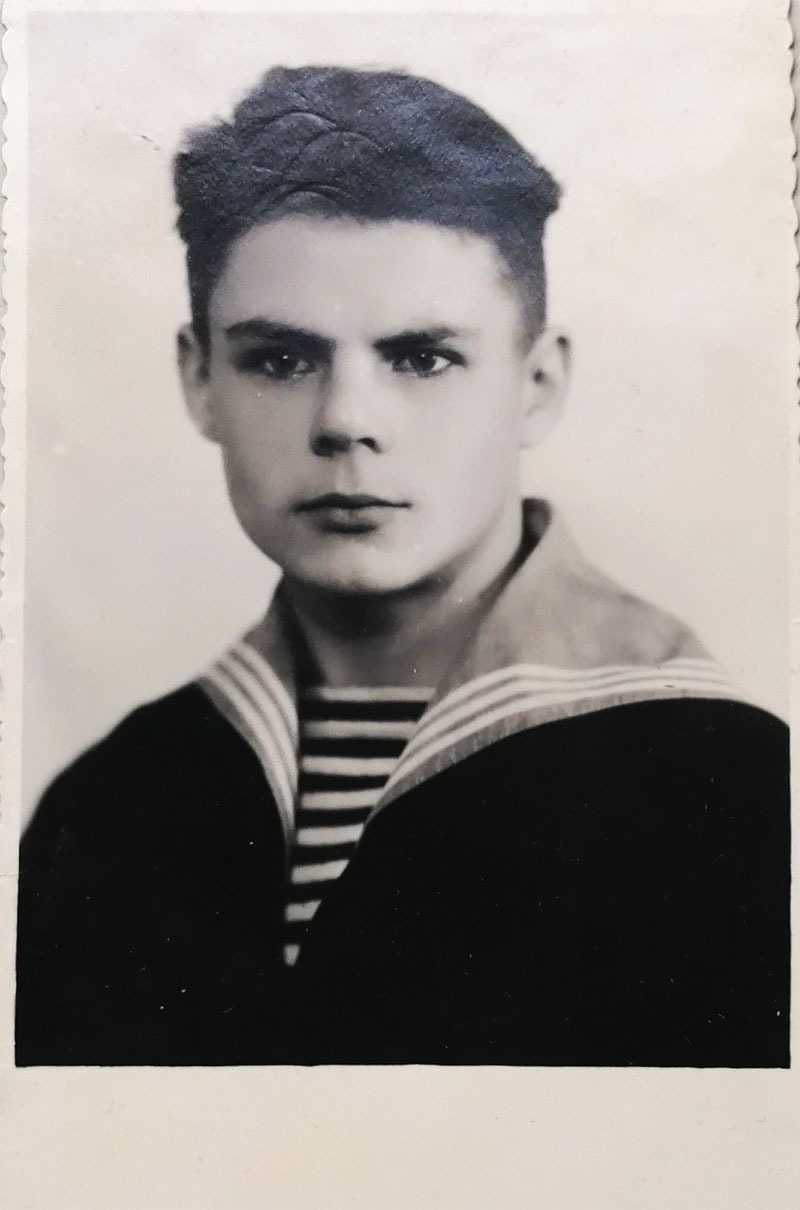

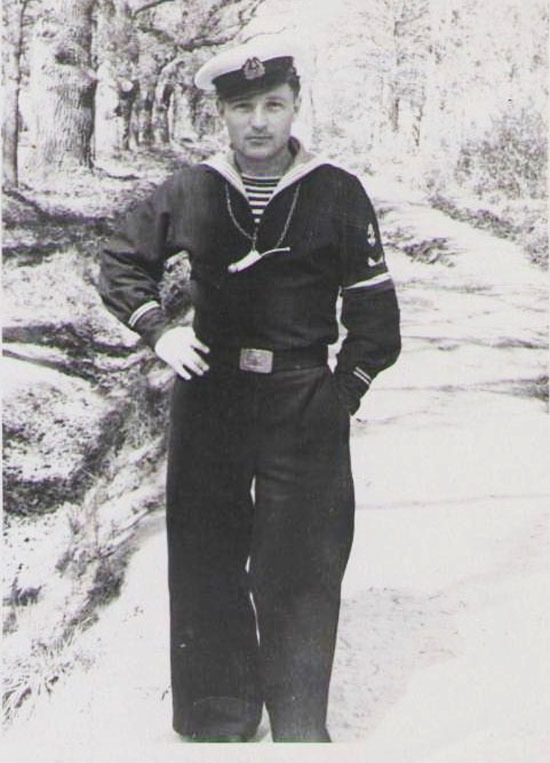

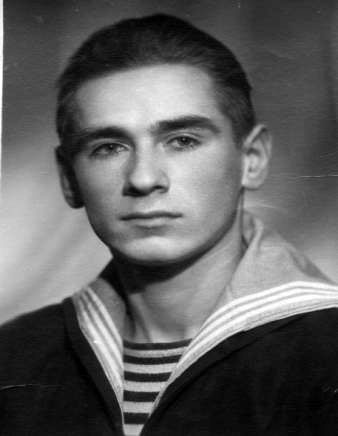

Приведенная ниже фотография сделана для «Личного дела» на присвоение звания младшего лейтенанта ВМФ. Снимки делались в специальной фотолаборатории, куда нас водили строем.

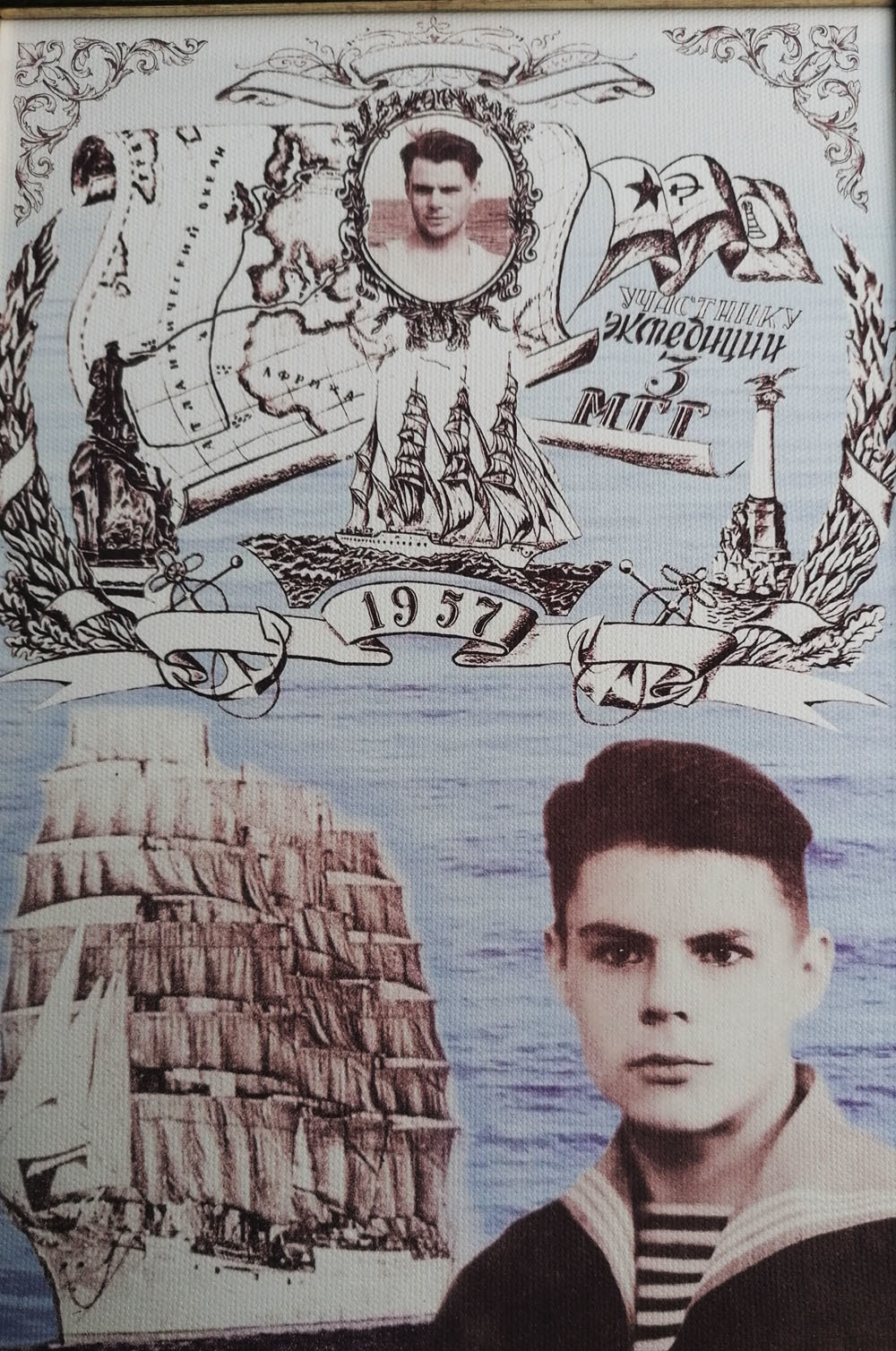

Женька-курсант...

Каждому курсанту после выдали по экземпляру на память об окончании четырехгодичного курса военно-морской подготовки в Ленинградском Арктическом учи-лище. На каждого курсанта составлялась характеристика для Личного дела для присвоения звания младшего лейтенанта Военно-морского флота.

В моей характеристике командир роты майор Генералов написал: «Вспыльчив, обидчив».

Узнал я об этом от курсанта Лёшки Мокина, который имел красивый почерк и переписывал все характеристики. Ведь точно подметил командир роты. Профессионально. До сих пор страдаю от этих качеств своего характера. Как-то, уже будучи семейным человеком, в запальчивости замахнулся на четырехлетнюю дочку, а она вся съежилась, испугалась. Я выбежал из комнаты, стало невыносимо стыдно. Прошло уж больше 50 лет, но каждый раз, когда вспоминаю, становится неуютно на душе. Были и другие случаи.

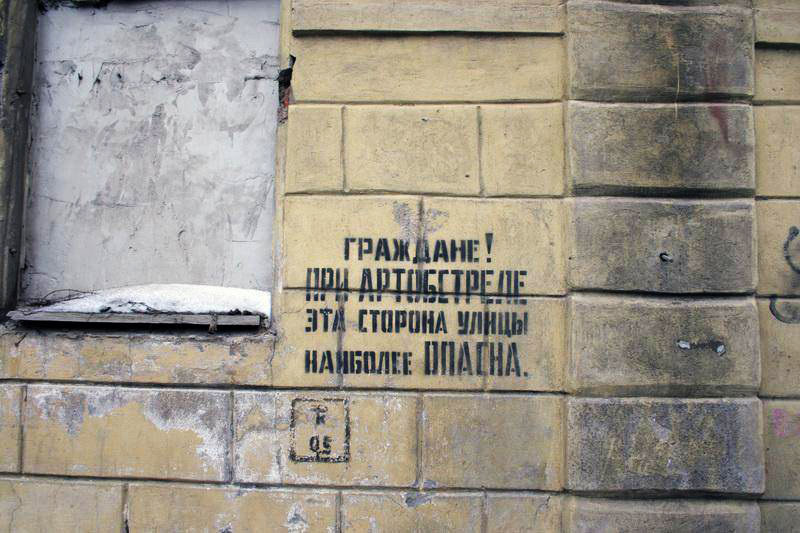

В заключение несколько слов о Ленинграде того периода (1945-49 гг.). Война только закончилась (два месяца прошло), на стенах домов еще не закрашенные надписи о том, что «эта сторона опасна во время артобстрела», еще видны результаты этого обстрела, чувствовались последствия блокады. Недалеко от нашего Училища стоял пятиэтажный дом с обрушившимся крылом, встречались дома с большими трещинами на стенах. По Невскому проспекту ходили трамваи, на которые можно было вскакивать на ходу. В магазинах продукты «по карточкам» (карточная система была отменена 14 декабря 1947 г.). Но город активно восстанавливался, асфальтировались дороги, да и люди приходили в себя.

Ленинград... блокада...

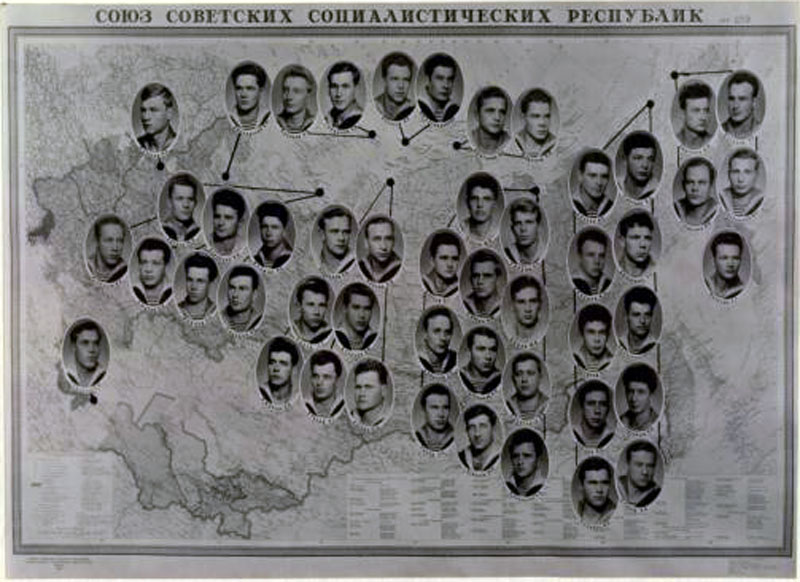

А это фото от Леонида Погостина - память о многолетней дружбе его отца и сокурстников по ЛАУ, 1950 года выпуска... это память о людях, трудившихся после окончания ЛАУ на благо страны в Арктических широтах (как Погостин М.) и в Антарктике, и много еще где.

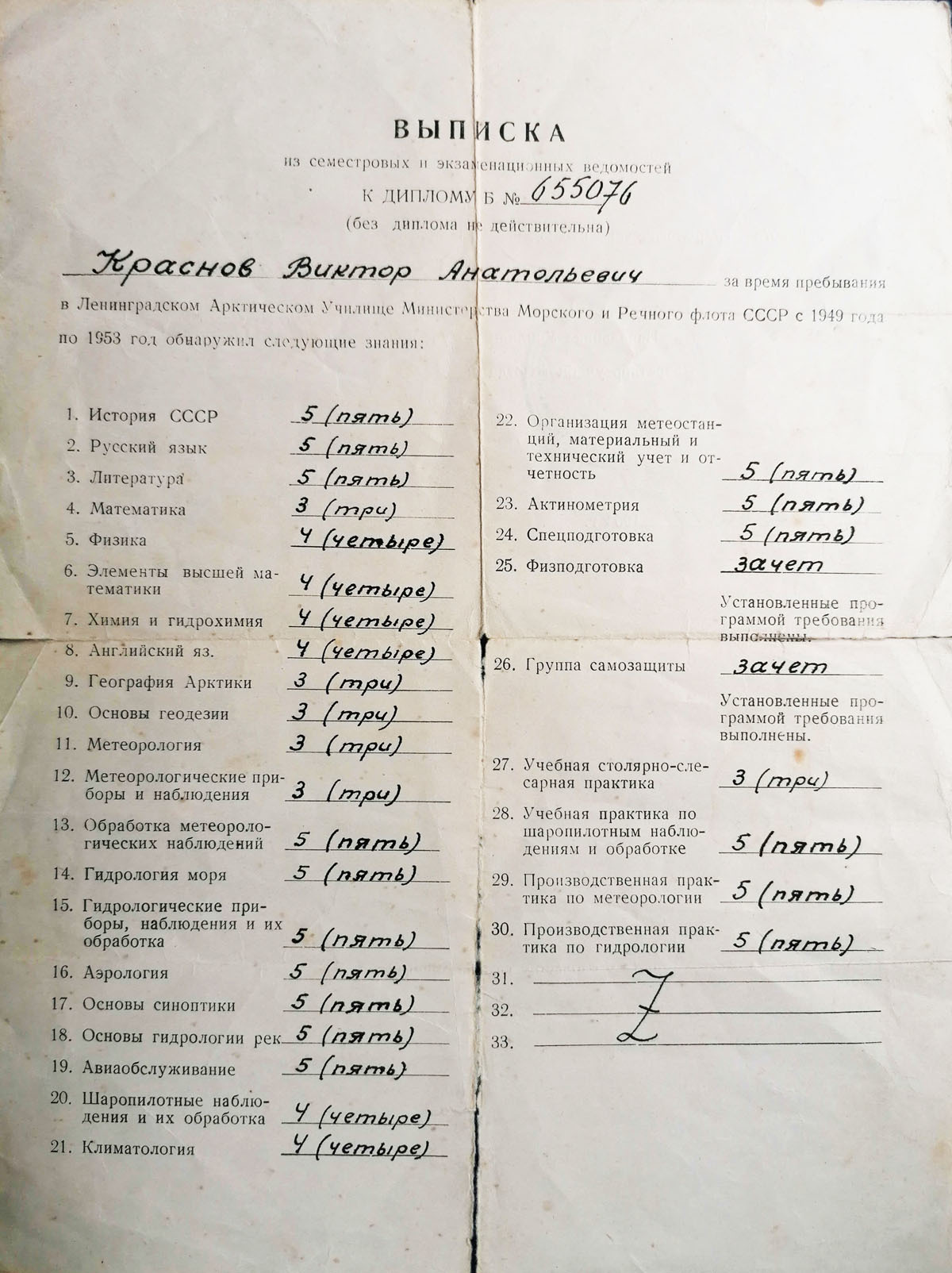

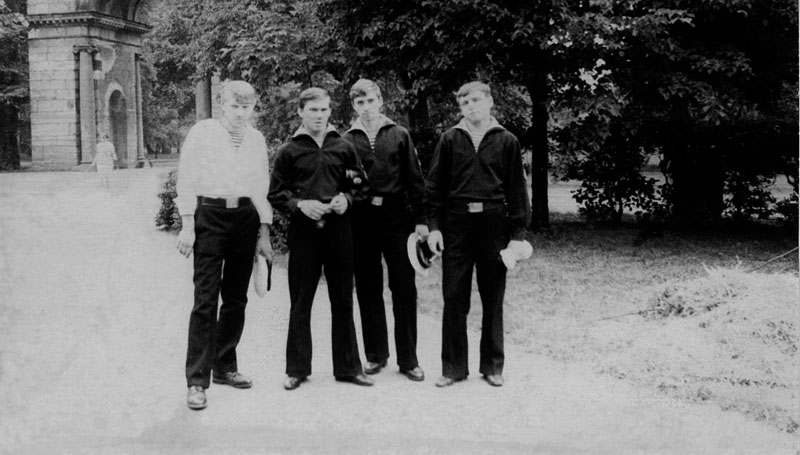

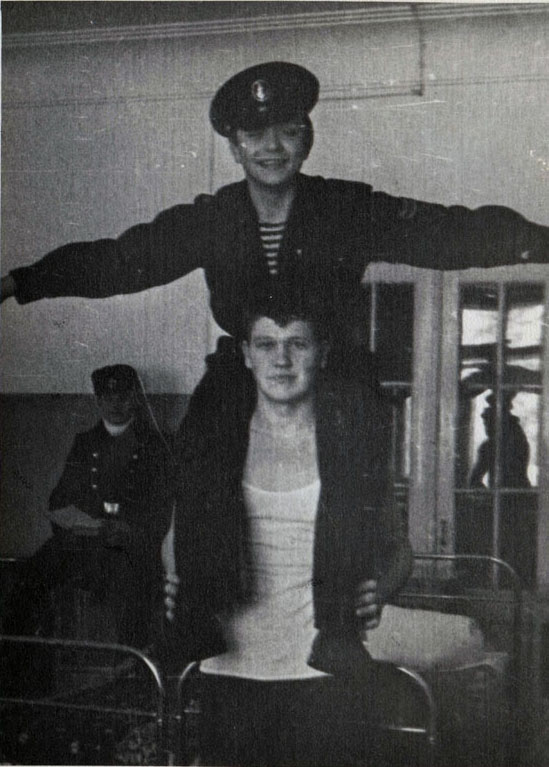

Фото, предоставленные Натальей Мазановой, оставшиеся от папы... - Краснова Виктора Анатольевича ( 1933 г.р.), курсанта Геофизического отделения... 1953 года - выпуска...

Краснов Виктор Анатольевич ( 1933 г.р.)

Вадим Владимирович Хилковский учёба - 1954-1957 РТО 3 рота командир - капитан-лейтенант Алюнов .

Хилковский Вадим II курс 02.11.55

Мы были первыми кто начинал учебу в стенах Дворца в 1955 году. Там были наши аудитории, там мы долбили морзянку, были кабинеты ВМП, по тем временам неплохо были оборудованы кабинеты приемных и передающих устройств. Располагалось наше РТО в правом крыле Дворца, если смотреть на него со двора. Парк был довольно таки в запущенном состоянии.Мы были все молодыми полными оптимизма, а вот времени нам быть в стенах училища отведено было маловато, всего 3 с небольшим годика - мы были первым набором с десятилеткой.

В минуты отдыха... в парке дворца 1956г.

1990-е годы... кажется и не было 40 лет без войны...

ЛАУ до конца 1954 года располагалось на Б.Охте. Там мы жили и учились.

Голубев Геннадий 1956 год

С января 1955 года мы жили в Стрельне и нас на трамвае возили на Б.Охту учиться.

В трамвае так мы каждое утро и вечер перемещались с Охты в Стрельну и наоборот. Сидят: слева лицом Валя Джериппа, рядом с ним Миша Гуржи - вратарь футбольной команды, лучезарно улыбается Коля Грачев он тоже игрок футбольной команды его там можно рассмотреть.Команда была классная. Слева в профиль Юра Дмитриев.

Так продолжалось до конца семестра 1955 года. С осени 1955 года мы жили и учились уже в Стрельне.

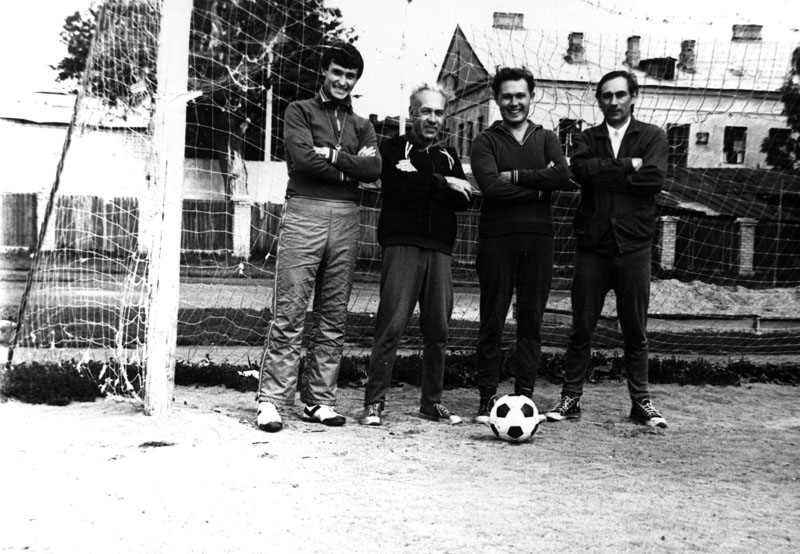

Все в то время "болели" футболом... не отставало и училище...

Та... "классная" команда ...

Между учёбой и спотром свободное время проводили тут же в парке Константиновского дворца...

Бунин Геннадий 1956

Вадим Хилковский на фоне Конюшенного корпуса 1956 год...

Вадим Хилковский и Михайлов Сергей 1956 год .

Вадим Хилковский и Андреев Юрий 1956 год .

Дмитриев Юрий 1956 год...(ещё не всё отреставрировано...)

К сожалению были и печальные моменты жизни в училище...командир роты капитан-лейтенант АЛЮНОВ погиб 30 сентября 1956 года в печальном походе по Финскому заливу на шлюпке. Тогда погибли наши курсанты ГОЛУБЕВ Гена, Юра ДМИТРИЕВ, Лёша ШИТОВ (наш старшина), Сережка МИХАЙЛОВ, Гена БУНИН и др. всего 10 человек. Мне выпала в тот день вахта - был дежурным по роте поэтому и не оказался среди них...

Сергей Александрович Лошаков - старшина «Братства Ленинградского Арктического Училища» побывал на кладбище, где похоронены эти курсанты... небольшой его фоторепортаж можно посмотреть в разделе "ЛАУ память"...

А учёба и служба продолжались...

3-я рота, построение, старшина Шитов Алексей, сентябрь 1956

Ну и какими бы мы вышли специалистами если б не могли собирать картофель...

3-я рота на марше (на уборку картошки), 1956

Курсанты 1955- го...

Владимир Георгиевич Троценко учёба в ЛАУ 1954-1957 годы 1 рота РТО командир роты каплей Керимов.

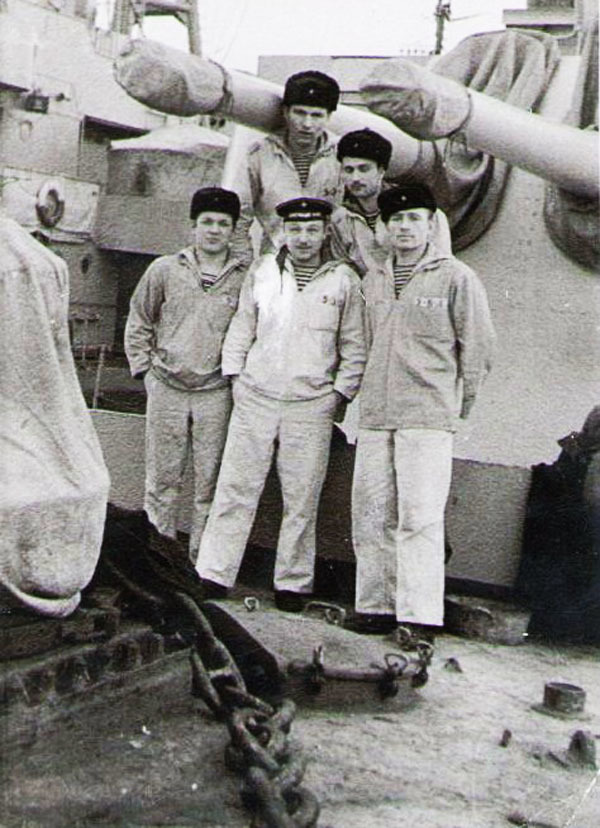

Играл (стучал) на ударнике в первом ВИА. В Таллинне я бывал неоднократно, на стажировке сначала, в Минной гавани, на тральщиках мы были, немецкий трофей, на угле, кошмар... А ведь ходили в Лужскую губу, вылавливали мины, рыбачки часто их вытаскивали, ну а мы их ... И потом заходили... я в Риге работал на "Энергичном", рысак 800 сильный, бегали тут, по Балтике. А начинал свою трудовую деятельность в Архангельске, в СГМП,( 58-60 годы .) А там - большая первая любовь... воспоминания в статье "Шифр любви"... На "Ледоколе 8"... Вислых тогда был замом, Салтыков Илья Палыч по линии КГБ, уж его то я и не забыл. Ходил на "рысаках" (верёвкин флот) "Моржовец", "Эвенк". Застал "Юшар" ,"Чиатури" и другие "либертосы"...

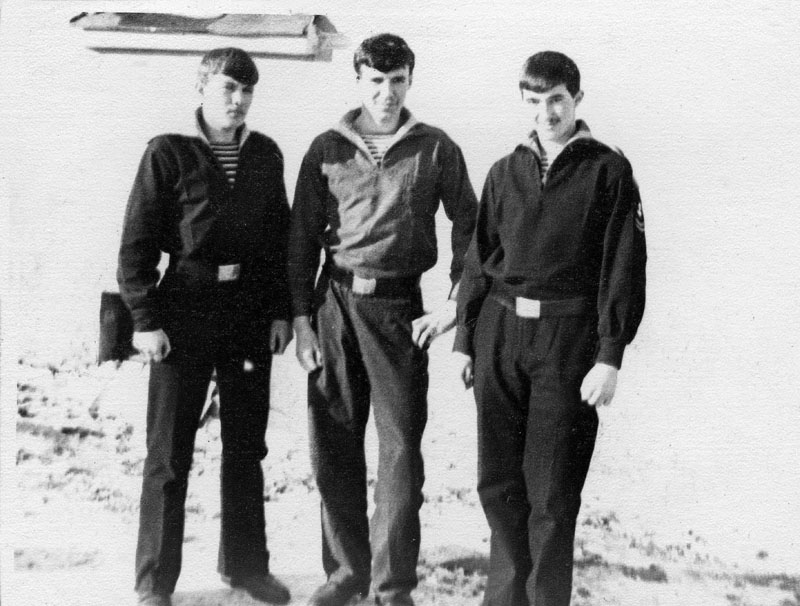

Слева направо - Денисов Толя, Кожарский Гера, Троценко Володя , Макарцев Рудик.

Последнего не помню, не с нашей роты. Стрельна 1955г

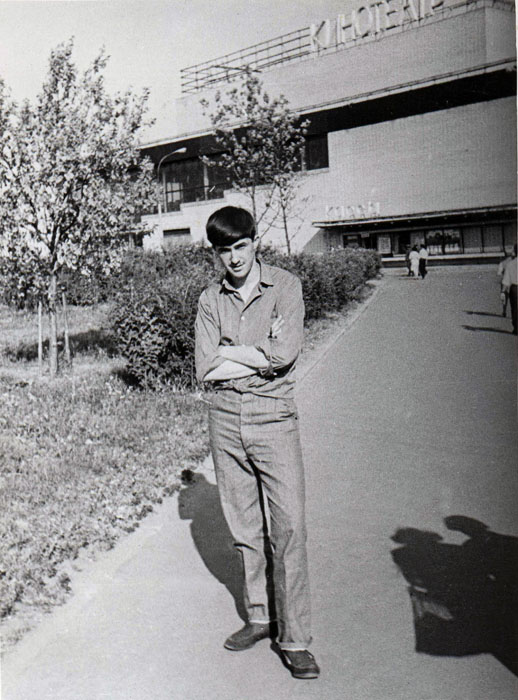

Володя Троценко г.Москва.1955г

Володя Троценко Эстония 1954г

ЦПКиО ... Володя Троценко

Владимир Георгиевич Троценко 2003 год...

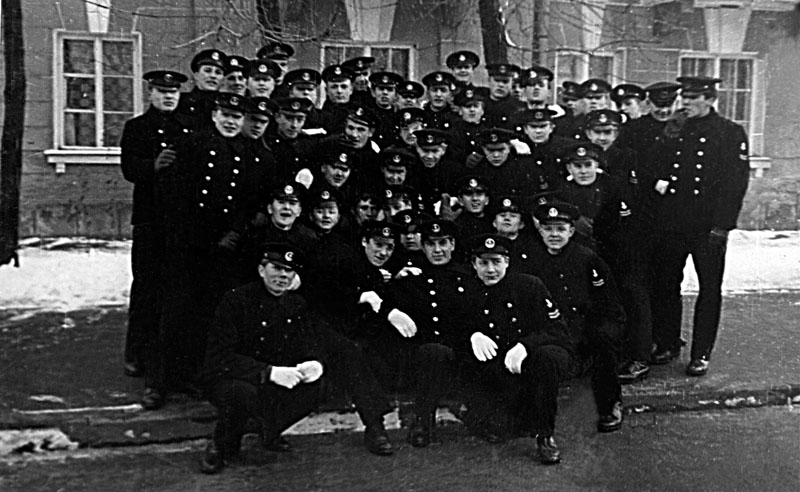

Курсанты 1950-х годов... мальчишки, которые видели войну...

Фото предоставил Владимир Анохин...

А здесь преподавательский состав и курсанты судомеханического отделения 1961 года выпуска...

Федоренко Петр Юрьевич: учёба 1961-1965 гг. геофизическое отделение, 9 рота, командир роты- капитан III ранга Владимир Михайлович Петрусев

Пётр Федоренко

Кровяные мозоли на руках - привычное дело...

Константиновский дворец 1963 год...

Видеоролик о жизни ЛАУ 1960-х

Панов Юрий Александрович, родился в городе Калинине(теперь город Тверь) 24 февраля 1945 года - учеба 1962-1965 РТО 2рота, командир - майор Пузанов И.М.

Однокашники! Отзовитесь!

Юрий Панов ... 2-й курс РТО 1963 год

Наши преподаватели...

На фоне любимого трамвая №36... 1-й курс... Первое увольнение в город, 1962 г.

Парк в Стрельне - любимое место курсантов...

Гребная база в Стрельне на берегу залива.

Ну и как же не посетить Петродворец...

Построение перед парадом на главном плацу училища...

1962 год...

Друзья по ЛАУ, 3 курс РТО-65 на годичной практике в Тикси радиопередающий центр. Песков В. Павлов В. Панов Ю. 1965 год.

Так разбросала нас судьба после учебы...

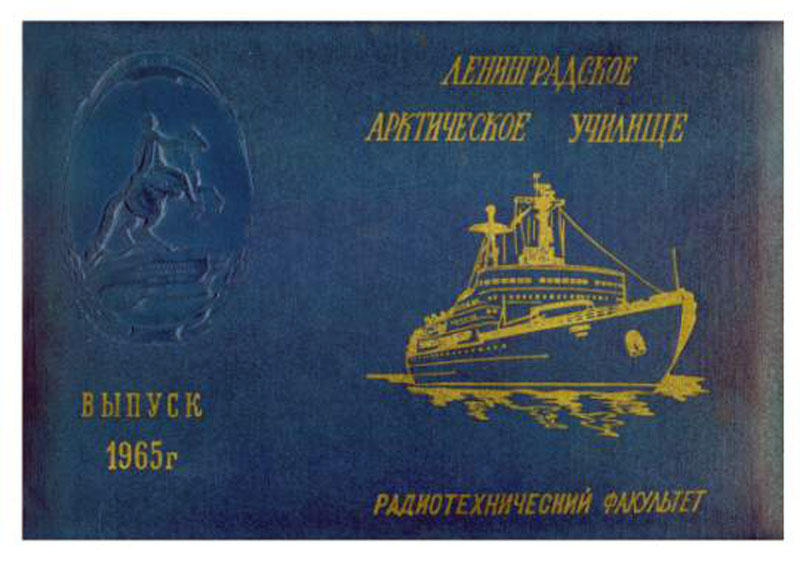

Обложка выпускного альбома...

Радиопередающий центр Тикси 1965 год. Панов Юрий.

Полярная станция мыс Челюскин радиопередающий центр. 1966 год.Панов Юрий.

Мыс Челюскин радиопередающий центр. Панов Юрий.

Панов Ю., Марков А.И. мыс Челюскин 1967 год...

Мыс Челюскин радиопередающий центр. Панов Юрий.

О мужественных работниках арктики (и конкретно о “Почётном полярнике” Юрии Борисовиче Константинове) Юрий Александрович Панов написал в своей книге "В огне и холоде тревог", которую можно прочитать на этом сайте в "Избе-читальне" в разделе "Судьбы"...

Свадьба 1970-х... 19 ноября 1971 год, город Калинин

19 ноября 1971 год, город Калинин

Потом была армия... годы службы... 1974 год (Панов Ю. - крайний справа)

На стрельбище...

Капитан Панов Ю.

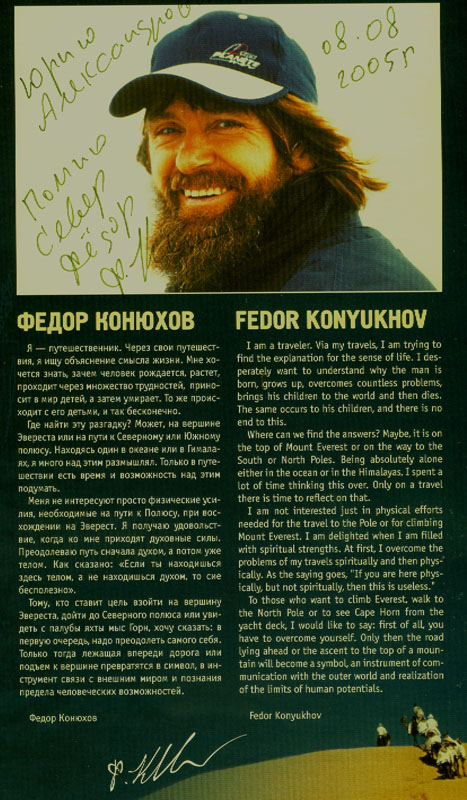

Наилучшие пожелания от Фёдора Конюхова...

Панов Юрий за любимым занятием...

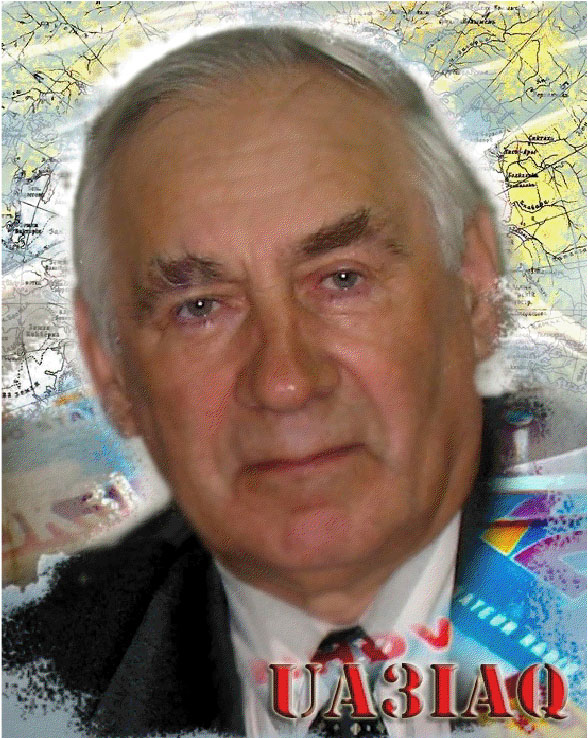

Панов Юрий Александрович... Радиолюбительский позывной UA3IAQ

О своей интересной и не простой жизни Юрий Александрович рассказал в своей книге "Линия жизни"..., которую можно прочитать здесь же...

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

В 1952 — 1962 г г - учащийся Киверичской средней школы, села Киверичи, (Теблешского, Горицкого), Рамешковского района, Калининской области.

В 1962 - 1965 г г - курсант Ленинградского Арктического училища ЛАУ, радиотехническое отделение РТО « судовой радиотехник — судовой радионавигатор, радиооператор — 2 класса», город Ленинград

В 1964 -1965 г г -радиотехник радиопередающего центра РМЦ, поселок Тикси.

В 1966 - 1967 г г - старший радиотехник передающего центра РМЦ, полярная станция мыс Челюскин, Красноярского края

В 1967— 1969 г г — радиотехник цеха электрораднонавнгацнонного оборудования ЭРНО Приморского судоремонтного завода, город Находка, Приморского края.

В 1969 - 1969 г г - радиотехник - радионавигатор Московского речного пароходства МРП, речной порт Калинин.

В 1969 — 1972 г г —радиомонтажник 4 разряда специального конструкторского бюро источников тока СКТБ ВНППТ, город Калинин

В 1972 — 1991 г г — Военная служба - сотрудник Управления Комитета Государственной Безопасности СССР по Калининской области УКГБ, город Калинин

В 1991 -1993 г г - сотрудник охраны совместной русско-финской фирмыТРЦ « А5ТЕР», город Калинин.

В 1993 -1994 г г. - сотрудник службы безопасности СБ АО МПТК « ИНТЕРСФЕРА», город Тверь.

В 1994 -1996 г г - -сотрудник службы безопасностн СБ. технологической фирмы « TVERTEX – DZ », город Тверь.

В 1996 - 1997 г г. — инженер связи торгово-промышленной фирмы « АНТЭК », город Тверь.

В 1997 -1998 г г -начальник отдела связи фирмы « ВИТЭКС », город Тверь.

В 1998-1999 г г -начальник связи ЗАО « АФАНАСИЙ -ПИВО », город Тверь.

В 1999 —2001 г г —начальник связи ЗАО « ТВЕРИТЭКС », город Тверь.

В 2001 г. -2009 гг. - инженер связи службы безопасности СБ. ОАО « ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК», город Тверь.

В 2009г — 2011г. и по настоящее время - зам. начальника ОБ ФГУ «ЗКП» Земельная кадастровая палата, город Тверь, ул. М. Буденного, д. 3

Женат, жена - Панова Людмила Алексеевна. Имею взрослых детей: дочь Лена,

11 августа 1969 г.р. Сын Максим, 5 марта 1973 г.р., внук Артём 16.10. 2009г.р

1974 - 1980 г г -учеба на вечернем отделении в Калининском государственном университете КГУ, факультет правоведения, город Тверь

1985 -1989 г г - курсы теоретической и практической подготовки при Высшей школе КГБ СССР им Дзержинского: город Москва, город Алма-Ата.

Имею государственные награды от имени руководства КГБ СССР, администрации РМЦ поселка Тикси и др. (благодарности, почетные грамоты, ценные подарки, медали).

Увлечения - радиолюбительский спорт (UA3IAQ), автомотоспорт, авто путешествия, коллекционирование QSL- карточек, значков, вымпелов (арктическая и морская тематика, гербы городов и др...).

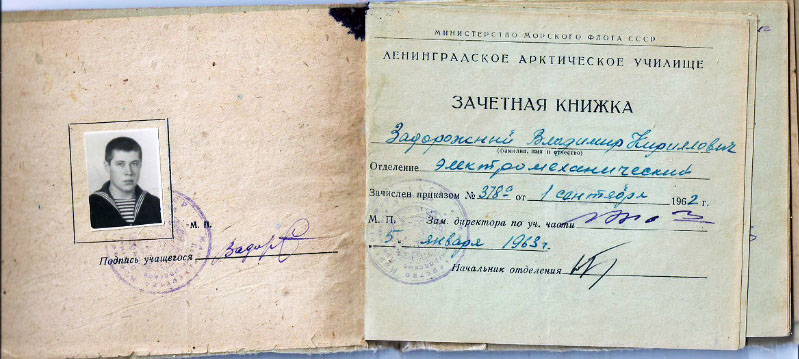

Задорожный Владимир Кириллович ЭМО 1962-1967

К сожалению с нами уже нет Владимира... Но его фотографии напомнят нам о жизни курсантов и училища середины 1960-х.

Задорожный Владимир Кириллович

Сентябрь 1962-го. Как и все "первогодки - салаги" едем на уботку турнепса...

Первое знакомство с электротехникой... нужно все записать...

Практические занятия в лаборатории электрических машин... старшекурсник показывает как всё это работает...

Вот такой у нас был курсантский билет... без него в увольнение не уйдешь...

О чем мечтает курсант?

Наша зачетка...

Жореса Григорьевича Быстрикова уважали все курсанты... и сфотографироваться с ним было за честь...

Владимир Задорожный дежурный по камбузу... почему-то там дежурили почти всегда курсанты ЭМО...

Вот такое у меня хорошее настроение... Владимир Задорожный...

Значки Владимира Задорожного... (что интересно, первый слева ЛАУшный значек каждый раскрашивал как ему нравилось...

А так выглядел оригинал (слева)... и ещё один из вариантов раскаски...

Тут открываются еще одни неизвестные факты в истории училища... Если Владимир Кириллович Задорожный поступил в училище в 1962 году, его родной брат Анатолий Кириллович Задорожный поступил на два года позже, тоже на электромеханическое отделение, то выпускались они оба в 1967 году из-за реорганизации в обучении... Если кто-нибудь знает об этом факте, сообщите пожалуйста!

Два брата Анатолий и Владимир Задорожные ... март 1967 год.

Распределение курсантов после окончания училища по пароходствам...

Распределение курсантов после окончания училища по пароходствам...

Распределение курсантов после окончания училища по пароходствам...

После распределения Анатолий Задорожный уехал в Ригу, а Владимир прибыл в город - Измаил, Дунайское пароходство. О дальнейшей судьбе Владимира рассказывает его дочь Александра...

"Родился папа 16 января 1942 в городе Янги-Юл, ташкентской области, закончил среднюю школу в городе Днепродзержинск и поступил в ЛАУ. В 1967 году закончил и по распределению был направлен в город русской славы и оружия Измаил, где проработал до пенсии.

Электромеханик Владимир Задорожный... 1983-84гг Дунайское пароходство теплоход "Днепр"

Были времена, когда и электромеханики швартовались...

Папа был необыкновенный человек - он постоянно что-то придумывал-выдумывал и испытывал – одним словом он был новатором, за что и был неоднократно награжден Дунайским пароходством.

Удостоверение победителя...

Эти записи в трудовой книжке говорят о многом...

Приехав в Измаил, папа позвал из Ленинграда свою любимую и в 1967 году они поженились! Так ленинградка Людмила Александровна стала женой Владимира... (Кстати, Людмила Александровна в молодости дружила с девушкой Ириной Болтухиной, которая работала в ЛАУ сначала лаборантом. а потом преподавателем английского языка и которую мы знаем как Алексееву И.А. Если кто знает что-либо об Алексеевой И.А. напишите пожалуйста на сайт!)

А потом уж были детишки и внуки...

Семья Задорожных... Владимир, средняя дочь Александра, младший сын Алексей, жена Людмила Александровна, старшая дочь Ирина. 1983-84гг. борт теплохода "Днепр".

Александра и Алексей тоже связали свою жизнь с морем, да и у старшей Ирины – муж по иронии судьбы тоже стал моряком... Сейчас он работает стармехом. Да и у папиного брата Анатолия – младший сын Владимир тоже сейчас стармехом работает! Вот так и бывает в жизни... – старт дали отцы – дети поддержали.

А в 55 лет папа пошел работать под флаг...

Рабочие будни...

Рабочие будни...

По иронии судьбы приходилось в экипаже менять брата... (Задорожный Анатолий Кириллович тоже не дожил до наших дней... он ушел от нас 26 марта 2012 года)

С 2001 года папа решил, что море- это хорошо, но дома лучше! И стал частным предпринимателем. Опять-таки – новаторство! Город потихоньку стал переходить на индивидуальное отопление и папа в первых рядах! Организовал предприятие по установке отопительного оборудования. Работал совместно с венграми и турками... Обучение у них, работа у нас! Конвектора, котлы... потом опять в целях экономии доносил до народа пользу двухтарифных счетчиков и прочего оборудования, которое позволяло экономить семейный бюджет.

Местная пресса...

Лето 2010 года было очень жаркое... Папы не стало 15 июня 2010 года."

-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

-------------------

Сергей Громов - учеба 1968-1971 РТО Командир нашей роты кэп-3 Щенников, старшина роты Бурдин.

Замполитом училища 1967-1969г.г. был капитан первого ранга Зиначев, его имя связано прежде всего с Петергофским десантом. Он был пожалуй самым уважаемым офицером училища. Но не было ни одного курсанта кто бы не уважал майора Быстрикова, в 1969 году ему присвоили подполковника но курсанты говорили, что майор звучит лучше. Что касается преподавателей, то всем прежде всего запомнился Николай Николаевич Томаров - электротехника, электроника, радионавигация. Ребята интересовались - кто из офицеров подорвался на мине в Низино на уборке картошки. Это капитан - лейтенант Молибога в 1973г. С 1971 по 1975 год я работал на Полярке Тикси. Из наших там работали - Гаврилов Н.П. - 1954г выпуска, Венецкий В. - 1964г. Разживин Д. - 1968г. Елинский Н. МельниковВ и я. -все РТО . Геофизики - Орехов М. Тимофеев О. и РашевскийВ. все1971г.выпуска. Прошу всех кто пересекался с ними в Арктике сообщите . Привет всем лаушникам, здоровья и счастья . Я с1976 по июнь 2010 старший механик поездной радиосвязи в Выборге. Теперь на пенсии.

-------------------------------------------------------

--------------------------

---------------

А это преподавательский состав училища и электромеханического отделения в 1971-м году... (от Сорокина Александра 4-ая рота, 13-ый выпуск ЭМО)

Игорь Владимирович Максимов - учёба - 1968-1972 годы , СМО 5 рота командир роты капитан-лейтенант Берестень Поль Борисович

1969год. 2 курс. Фамилии , к сожалению помню не все..., назову некоторые: Семёнов, Ломакин, Громов, Семенюк, Гжибовский(старшина 5 роты), Абиджба, Дмитриев(сосед по парте), Бычков, Лисицын, Лопарёв...

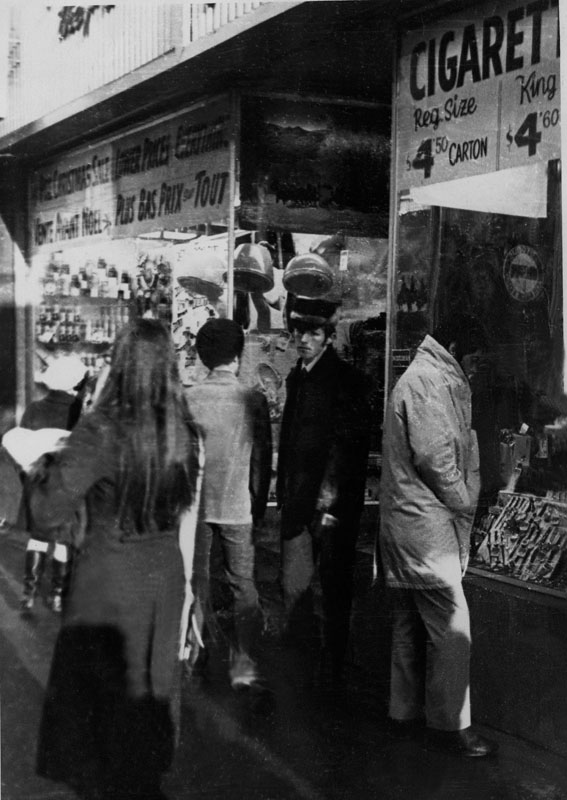

Часть большой практики проходили на УПС "Профессор Щёголев"... на котором впервые попали за границу.

Где-то за границей...

В дальнейшем нас распределили на дрругие суда различных пароходств. Нас троих Грошева Александра, Семёнова Николая и меня определили на сухогруз дизельэлектроход "ВОЛХОВГЭС" Мурманского Морского Пароходства.

Из Ленинграда на нём прошли до Мурманска с заходом в порта Польши, далее были Североморк №Икс, Диксон, Малый Таймыр...

Вот он - Малый Таймыр и работа кочегара...

Затем была заграница и незабываемые яркие впечатления.

Игорь Максимов в Торонто (Канада) 1972год.

Принятие присяги...

Слева Лопарёв, Ильин, Соловьёв, Дмитриев. Калининград 1971год.

Лисицин, Нечаев... еще мальчишки...

Ломакин, Нестерчук, Яблоков...

Яблоков Юра

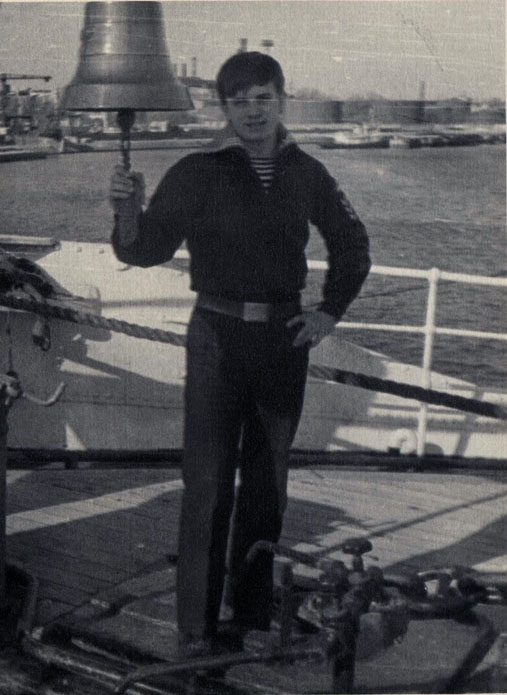

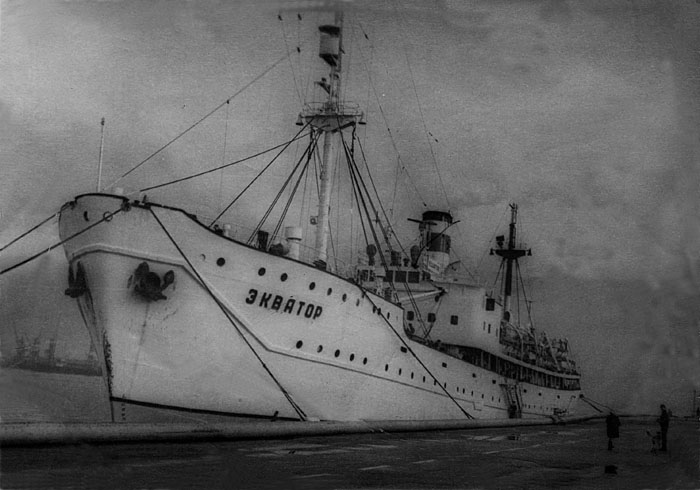

Александров на УПС "Экватор"

УПС "Экватор" г. Одесса.

Учебно производственное судно «Экватор» трофейный германский пароход "Catania". Первоначально назывался «Мередиан». Приписан был к Черноморскому морскому пароходству. Настоящий пароход, где проходили практику курсанты мореходок СССР. Настоящая кузница для закалки мужских характеров. На этом пароходе мы проходили первую морскую практику кочегарами и мотористами. Прошли от Одессы до Батуми и обратно с заходами в порта черноморского побережья. На этом судне неоднократно велись сьёмки художественных и документальных фильмов.

Ленинградское Арктическое училище часть 2

Ленинградское Арктическое училище часть 3

Ленинградское Арктическое училище часть 4