6 Как Советский Союз строил «Советский Союз»

- Опубликовано: 20.07.2025, 09:32

- Просмотров: 1293

- Печать

Как Советский Союз строил «Советский Союз»

Для начала я процитирую фрагмент своей статьи из коллективной монографии «Военно-морское соперничество и конфликты в 1919—1939 гг.», изданной в 2003 году (ISBN 985-13-1622-9):

«С середины 1930-х годов в международной политической атмосфере стал ощущаться сильный запах крови. На Евроазиатском континенте явно назревала “Большая война”. По мнению Сталина и его подручных, новая мировая война идеально соответствовала интересам Коминтерна.

Они рассуждали достаточно просто. Первая мировая война обеспечила большевикам захват власти в России; следовательно, вторая “Большая война” приведёт к созданию Всемирного союза советских республик. Поэтому нужно срочно готовиться к этой войне, ускорить темпы и расширить масштабы создания могучей армии и мощного флота» (с. 151—152).

В русле этой идеи резко изменилось отношение военно-политического руководства СССР к военно-морским силам. Раньше строили «малый флот» для защиты своих портов и прибрежных районов страны, теперь взяли курс на создание флота «открытого моря».

Трансформации программы

Но реальность была такова, что советская промышленность и в первую пятилетку (1928—1932), и во вторую (1933—1937) провалила планы партии и правительства в области строительства военных кораблей:

«В начале 1936 г. комиссия заместителя председателя СТО и СНК, председателя Госплана СССР Валерия Межлаука констатировала неблагополучное положение с выполнением судостроительной программы второй пятилетки. Комиссии было ясно, что за оставшиеся два года эта программа не будет выполнена не только по надводным кораблям, но и по подводным лодкам. Планы строительства последних выполнялись менее чем на 50 %.

Из 8 лёгких крейсеров, предусмотренных программой Второй пятилетки, успели заложить только 2, и их строительство, так же, как и первых эсминцев пр. 7 находилось в начальной стадии. Постройка лидеров типа “Ленинград”, три из которых были заложены по планам первой пятилетки еще в 1932 г., превратилась в “долгострой”, хотя головной корабль был спущен на воду в ноябре 1933 г. Качество проектов, нуждавшихся в постоянной доработке, оставляло желать лучшего» /«История отечественного судостроения» (далее – ИОС), том 4, с. 229/.

Несмотря на это, и вопреки здравому смыслу, в 1936 г. была разработана первая программа «крупного морского судостроения».

«Разработкой программы в полном объёме в УВМС занимались В.М. Орлов и И.М. Лудри, а также ограниченный круг лиц в Генштабе РККА, который возглавлял сторонник создания “большого флота” Маршал Советского Союза А.И. Егоров. Предложения УВМС и Генштаба во второй половине января 1936 г. рассмотрел нарком обороны К.Е. Ворошилов, но последнее слово оставалось за Политбюро ЦК ВКП(б), а точнее – за самим И.В. Сталиным» /ИОС, том 4, с. 230—231/.

Когда прозвучало «последнее слово Политбюро», 16 июля 1936 г. была утверждена программа «Крупного морского судостроения».

В соответствии с ней, за 7 лет, с 1937 по 1943 гг. задумали построить 8 линкоров типа «А» (по 35 тыс. т, с 406-мм орудиями ГК), 16 линкоров типа «Б» (по 26 тыс. т, с 305-мм главным калибром) и 20 лёгких крейсеров (по 8 тыс. т, со 180-мм орудиями). При этом строительство первых 8 линкоров (по 4 каждого типа) должно было начаться в 1937 г. Их надлежало спустить на воду в 1939 г., ввести в строй в 1941 г. /ИOС, т. 4, с. 236/.

К концу 1936 г. были разработаны эскизные проекты линкоров и начато их техническое проектирование.

23 января 1937 г. вышло постановление Совета Труда и Обороны (СТО) при Совнаркоме СССР «О развертывании строительства линкоров», которое подтвердило намеченные ранее сроки закладки и сдачи кораблей. А ещё в нём было сказано:

«…Строительство линейного флота в кратчайшие сроки и усиленными темпами является для наркоматов тяжелой и оборонной промышленности центральной оборонной задачей на ближайшие годы».

Но стремление Владимира Орлова и Ромуальда Муклевича строго соблюдать первоначально заданный предел водоизмещения крупных кораблей было расценено как «вредительство»*. На XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. нарком судостроительной промышленности Иван Тевосян (1902—1958) сказал:

«Враги народа – агенты фашизма Тухачевский, Орлов и Муклевич и прочая фашистская мерзость – старались доказать, что нам не нужен мощный надводный флот».

/* В.М. Орлов (1895—1938) начальник Морских сил РККА в 1931—37 гг. Р.А. Муклевич (1890—1938) начальник Главного управления судостроительной промышленности в 1934—38 гг. /

В сентябре 1937 г. новый командующий флотом (по терминологии того времени – наморси, т.е. начальник морских сил РККА) флагман 1 ранга Михаил Викторов (1893—1938) представил новую программу – «План строительства боевых кораблей».

Согласно ей, следовало построить 6 линкоров типа «А» (на 2 меньше), 14 линкоров типа «Б» (на 2 меньше), 10 тяжёлых крейсеров (в предыдущей программе их не было), 22 лёгких крейсера (на 2 больше), много других кораблей и катеров. При этом водоизмещение кораблей никак не ограничивалось:

«План 1937 г. открыто игнорировал только что заключенное в Лондоне соглашение» /ИОС, т. 4, с. 242/.

Правда, вскоре выяснилось, что Викторов тоже «враг народа», следовательно, и его программа – вредительская. Разочаровавшись в профессиональных моряках, Сталин назначил наркомом ВМФ армейского комиссара 1-го ранга Петра Смирнова.

П.А. Смирнов 16 февраля 1938 г. представил «Большую судостроительную программу», по которой за 9 календарных лет, до 31 декабря 1946 г., следовало построить и ввести в боевой состав флота 15 линкоров, 15 тяжёлых крейсеров, 2 лёгких авианосца, 28 лёгких крейсеров, 19 лидеров, 134 эсминца, 96 сторожевых кораблей, 336 подводных лодок, 348 торпедных катеров*.

/* Линкоры и тяжёлые крейсера Смирнов распределил следующим образом: по 6 тех и других для Тихоокеанского флота, по 4 — для Балтийского, по 3 — для Черноморского, по 2 — для Северного. /

Здесь требуется пояснение. Согласно первому Лондонскому договору (1930 г.) водоизмещение тяжёлого крейсера не должно было превышать 10 тыс. тонн, а его главный калибр – 203 мм. Если больше, это линейный корабль. Так, три немецких броненосца типа «Дойчланд» с заявленным водоизмещением 10.000 т (фактически 11,700 стандартное, 15,900—16,200 полное) считались пусть «карманными», но линкорами, потому что их главный калибр был 280 мм.

А советские «тяжёлые крейсера» должны были иметь предельное для линкоров водоизмещение 35,000 т и пушки калибра 305 мм. Следовательно, это линкоры.

Правда, в публикациях разных авторов одни и те же корабли называют то линкорами, то линейными крейсерами. Но если строго придерживаться определений Второго Лондонского договора (1936 г.), выходит, что СССР планировал построить 30 линкоров, водоизмещение половины которых укладывалось в договорные ограничения, а у другой половины не укладывалось, даже после того, как ограничение повысили до 42,000 тонн.

Кроме того, пункт 3 в части 2 этого договора запрещал до 1 января 1940 г. строить тяжёлые крейсера, то есть корабли с пушками, превышающими калибр 155 мм.

Подумаешь, договор! Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин горячо желал строить самые большие в мире линкоры и тяжёлые крейсера. Бывший нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов в первой книге своих мемуаров «Накануне», изданной в 1966 г., вспоминал:

«Об увлечении И.В. Сталина линкорами я знал и раньше. Однажды осенью мы были у него на даче. Помнится, из Таллина приехали К.А. Мерецков и И.С. Исаков. Когда официальная часть разговора окончилась, за ужином зашла речь о Балтийском театре. Я высказал свое сомнение относительно линкоров – не о том, нужны ли в принципе такие корабли, а конкретно, следует ли их строить для мелководного Балтийского моря, где линкоры могут подорваться на минах.

Сталин встал из-за стола, прошёлся по комнате, сломал две папиросы, высыпал из них табак, набил трубку, закурил. По копеечке соберём деньги, а построим, чеканя каждое слово, проговорил он, строго глядя на меня. Я подумал, что у него есть какие-то свои планы, делиться которыми он не считает нужным».

Второй человек в Советском Союзе после Сталина, председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов на первой сессии Верховного Совета СССР в 1938 г. заявил:

«У могучей Советской державы должен быть соответствующий его интересам, достойный нашего великого дела, морской и океанский флот».

Тут я процитирую фрагмент статьи капитана 1-го ранга М. Монакова, опубликованной в журнале «Морской сборник»:

«Большой флот, вне всякого сомнения, создавался главным образом для ведения действий оперативно-стратегического масштаба в удалённых районах морей и океанов. В пользу этого суждения говорят следующие факты:

1) Крупнейшую группировку сил ВМФ предполагалось развернуть на Тихом океане;

2) Дальность плавания новых линкоров и крейсеров должна была составить 6600—8000 миль, то есть, в 1,5—2 раза превысить дальность плавания кораблей, спроектированых и построенных в 1909—1935 гг.;

3) В своём классе тяжёлые боевые корабли, построенные в СССР, должны были стать сильнейшими в мире».

(Цитата по книге: Дроговоз И.Г. Большой флот Страны Советов. 2003, с. 39)

К этому надо добавить, что решение о строительстве линейных кораблей и тяжёлых крейсеров было обусловлено не только подготовкой к грядущей войне за создание Всемирного Союза Советских Республик. До Второй мировой войны наличие у великой державы мощного линейного флота считалось столь же важным, как после войны – обладание ядерным оружием. Сталин понимал, что такие корабли не только средство решения практических задач во время войны, но и материальные символы статуса государства в неписаной табели о рангах.

Чтобы разговаривать на равных с американцами (16 линкоров и 17 тяжёлых крейсеров в 1937 г.), англичанами (13 линкоров, 15 тяжёлых крейсеров) и японцами (10 линкоров, 12 тяжёлых крейсеров), помимо мощных сухопутных и воздушных сил требовались серьёзные аргументы на море – хотя бы два десятка линкоров и тяжёлых крейсеров новейшей конструкции. А они в СССР отсутствовали.

Осознав проблему, стали её решать. Для строительства «Большого флота», его подготовки к грядущей войне с империалистами, начали строительство нескольких новых судостроительных заводов. Заказали конструкторским бюро проекты артилерийских орудий, приборов управления огнём, турбин, паровых котлов и всего прочего. Управление ВМС Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) 30 декабря 1937 г. преобразовали в Народный комиссариат военно-морского флота. Увеличили приём курсантов в военно-морские учебные заведения. И т.д.

Однако… Ни один из вариантов 10-летней программы строительства «Большого флота» не получил официального одобрения. Нарком ВМФ в конце каждого года подавал Сталину план строительства кораблей, подводных лодок, катеров на следующий год. Он его изучал, что-то изменял, и только после этого план становился руководством к действию.

«План строительства кораблей ВМФ на 3-е и 4-е пятилетия» установил расчётную продолжительность постройки линкоров (головного — 63 месяца, серийных — 50 месяцев) на основе иностранного опыта*. Сдачу флоту первых линкоров запланировали на 1943 год. Но правительство не утвердило план, и он не был выполнен даже по количеству закладок кораблей из-за неготовности стапелей.

/* Третья пятилетка, это 1938—1942 гг.; четвёртая – 1943—1947 гг. Когда в июне 1941 г. началась война, довоенные планы утратили значение. /

В 1937—39 гг. удалось начать строительство 4-х линкоров и 2-х тяжёлых крейсеров, 6-и морских гигантов вместо 30! Но и с ними ничего не вышло. Дальнейший рассказ является ответом на вопросы «как» и «почему» так получилось.

Проектирование

Итак, сначала (в 1936 г.) планировали строить линкоры типа «А» по 35 тыс. т, и типа «Б» по 26 тыс. т. Первый вариант технического проекта линкора типа «А» был завершен к концу апреля 1937 г. Но его утверждение и закладка двух первых кораблей, заказанных 22 ноября 1936 г. Балтийскому заводу, не состоялись. Причина?

Одна причина была в том, что в конце мая 1937 г. «в верхах» решили увеличить стандартное водоизмещение линкора на 20 тыс. тонн, до 55 тысяч!

Другой причиной стало то, что советские конструкторы и производственники не достигли уровня дореволюционных специалистов. В царской России спроектировали и строили 8 дредноутов трёх проектов: типа «Гангут» (4 корабля, с 1909 г.), типа «Императрица Мария» (3 корабля, с 1911 г.), типа «Император Николай I» (1 корабль, с 1914 г.) В 1911—16 гг. все они были спущены на воду, 7 вступили в строй, Кроме того, с 1913 г. строили 4 сверхдредноута типа «Бородино». Их тоже спустили на воду, но из-за революции не завершили.

При этом проектирование первых 4-х дредноутов типа «Гангут» заняло 2 года (1907—09), а строительство почти 5 лет (1907—1914 гг.) – при наличии иностранной технической помощи.

Советское высшее руководство того времени не понимало, что для проектирования и строительства что линкора, что тяжёлого крейсера нужны не просто инженеры-судостроители, а специалисты высшей квалификации, имеющие большой практический опыт. Вот что писал флотский специалист по системному анализу Владимир Кузин в 1999 году:

«Все попытки судостроительной прмышленности подняться выше лёгкого крейсера в течение 50 лет (после 1917 г.) кончались неудачей.

(…) Революция, гражданская война и последовавшее строительство социализма настолько отбросили нашу страну назад (во всяком случае в военном кораблестроении), что “замах” на постройку сверхлинкоров проекта 23, по водоизмещению эквивалентных японскому “Yamato” (по другим элементам слабее), являлся авантюрой чистой воды. /выделение моё. – А.Т./

Только-только с огромным трудом и с существенной итальянской помощью осилили лёгкие крейсера проекта 26. Надо сказать, что те, кто непосредственно занимался и понимал в этом деле, отдавали себе отчёт, что страна ещё далеко не в состоянии поравняться (…) по техническому уровню с ведущими военно-морскими державами. Об этом красноречиво говорило изучение военно-морской техники во время командировок и переговоров о сотрудничестве в Италии, США, Германии». (Журнал «Тайфун», 1999, № 1, с. 6—7).

Однако большевики верили в то, что железной волей и беспощадным отношением к людям они преодолеют любые трудности.

Главным конструктором проекта 23 в мае 1936 г. назначили 30-летнего Бориса Чиликина (1905—1967).

Он в 1929 г. окончил отделение кораблестроения Ленинградского политехнического института (ЛПИ). По распределению год работал мастером на заводе № 190 («Северная верфь им. А.А. Жданова») в Ленинграде. С 1930 г. работал конструктором в секции корпусов кораблей КБ завода № 189 (Балтийский завод), потом руководил этой секцией. Участвовал в модернизации старых линкоров «Марат» (до 31 марта 1921 г. назывался «Петропавловск»), «Парижская коммуна» (до 21 марта 1921 г. «Севастополь»), «Октябрьская революция» (до 27 июня 1925 г. «Гангут»).

А его заместителем в проекте 23 стал 30-летний Виктор Ашик (1905—1985). Он тоже окончил кораблестроительный факультет ЛПИ, но на год позже Чиликина.

Понятно, что у Б.Г. Чиликина, В.В. Ашика, у всех других инженеров, работавших под их началом, не было опыта в области проектирования и строительства крупнотоннажных кораблей. Цитированый выше В.П. Кузин отметил в своей статье:

«Не было ни одной области кораблестроения, включая даже теоретические, в которой бы не требовалась зарубежная помощь и где мы были бы хотя бы на современном уровне. Не удивительно: откуда же возьмётся своё, если цвет России частью вышибли за границу, частью ликвидировали, а оставшихся крепко запугали. То, что было создано, развалили, а когда опомнились и начали воссоздавать или строить заново, оказалось, что многое уже стало неизвестным или непонятным» (там же, с 7).

В плане датой завершения всех проектных работ было указано 15 октября 1937 г. Вопреки плану, технический проект линкора в 1937—38 гг. переделывали 5 раз. И при каждом новом обсуждении находили в нём множество недостатков. Когда Сталину это надоело, он приказал на основе пятого варианта разработать окончательный проект и рабочие чертежи.

Тут кто-то может сказать: «Так ведь линкор “Советский Союз” заложили на стапеле уже в июле 1938 г. Неужели так быстро всё сделали?»

Не быстро. Заложили, не имея в руках утверждённого проекта. Это чисто советское «know how» в области судостроения.

Комитет обороны при Совнаркоме СССР утвердил технический проект № 23 только 13 июля 1939 г., через год после закладки «Советского Союза» на Балтийском заводе.

Понятно, что Чиликин и Ашик вместе со своими сотрудниками старались изо всех сил. Опытно-конструкторские работы по проектам 23 (линкор) и 69 (тяжёлый крейсер) были проведены в огромном объёме.

Одних только моделей раличного масштаба построили свыше 100. Для проверки палубной брони провели бомбометание по пароходу-сухогрузу, на котором смонтировали такую броню. Устроили более 30 масштабных и два натурных испытания подрывов линкора на минах и от попаданий торпед.

Несомненно, всё это способствовало улучшению проекта. Но в какой мере? Ответа никто не знает. Ведь корабли не построили, поэтому их качество на сдаточных испытаниях и в процессе службы не проверили.

Особенности проекта

Советский Союз 17 июля 1937 г. присоединился ко Второму Лондонскому договору об ограничении морских вооружений, подписанному Великобритание, США, Францией, Италией и Германией.

Договор не ограничивал количество кораблей, но ввёл ограничения для них. У линкоров – стандартное водоизмещение до 35.000 т, предельный калибр орудий 356 мм; для тяжёлых крейсеров – 10.000 т и 203 мм; у лёгких крейсеров – 8000 т и 155 мм*.

/* Стандартное водоизмещение – без учёта топлива, боеприпасов, пресной воды, продовольствия, экипажа. /

При этом было сказано, что если Япония и Италия не присоединятся к договору, то пределом калибра орудий линкоров автоматически станут 16 дюймов (406 мм), пределом водоизмещения – 42,500 тонн. Япония присоединяться не стала, и оговорка вступила в действие.

А как быть с водоизмещением линкоров проекта 23, намеченных к постройке? Ведь в ноябре 1937 г., когда Лондонский договор уже ратифицировал Верховный Совет СССР, проектное водоизмещение составило 57,825 т. В окончательном решении, утвержденном постановлением Комитета Обороны 13 июля 1939 г. оно достигло 59,150 т.

Как быть, как быть. Очень просто. Конструкторам приказали не обращать внимания ни на какие ограничения. Иначе говоря, если договор не позволяет создать полноценный корабль, тем хуже для договора.

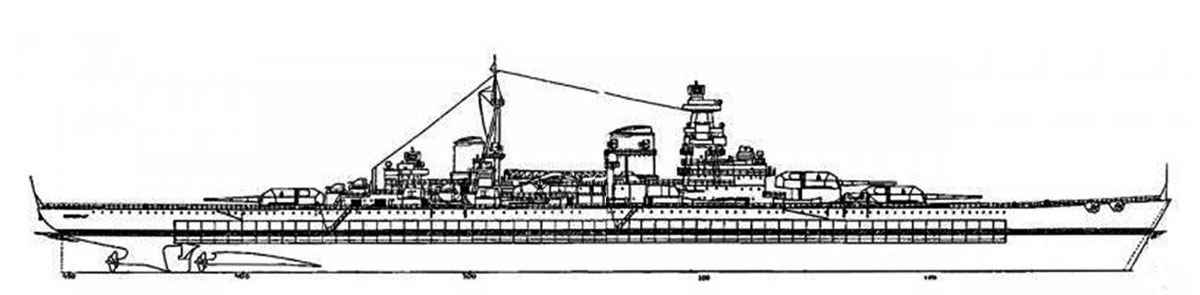

Вот что получилось в итоге. ТТХ линкора «Советский Союз» по справочнику А.С. Павлова «Военные корабли СССР и России 1945—1995» (издание 1994 года, с. 4):

Водоизмещение стандартное 59,150 (полное 65,150) т. Размерения: 269,4 х 38,9 х 10,4 м.

Бронирование: главный пояс 420 мм (в оконечностях 375 мм), траверзы 400 мм, верхняя палуба от носового до кормового траверза 100 мм, башни ГК и боевая рубка 425 мм, Глубина ПТЗ (система Пульезе) – 8 метров с каждого борта.

Турбозубчатые агрегаты (ТЗА) 3 х 67 тыс. л.с. (в сумме 201 тыс. л.с.; при форсировании 231 тыс. л.с. до 2-х часов подряд). Паровых котлов 6, запас мазута 5530 т. Скорость до 26 узлов (48,15 км/ч). Дальность плавания 5580 миль (10,334 км) на 14 узлах (26 км/ч).

Вооружение: 9—406-мм (3xIII) и 12—152-мм (6xII) орудий, 12—100-мм зенитных пушек (6xII) и 32—37-мм зенитных автомата (8xIV), 4 гидроплана КОР-2, одна катапульта, 2 подъёмных крана.

Экипаж 1664 человека: 112 офицеров, 266 мичманов, 1281 матрос.

В другом источнике сказано:

«По штату 1939 г. экипаж корабля должен был состоять из 49 лиц командного состава (строевые командиры), 68 лиц начальствующего состава (политработники, инженеры, врачи, и т. п.), 317 младших командиров и 1350 краснофлотцев (рядовых), всего 1784 человека.

В третьем говорится, что численность экипажа превышала 2 тысячи человек! Вот и думай, какие цифры истинные?

Оценивая приведенные тактико-технические данные, надо учитывать три «вещи».

Во-первых, проектные характеристики всегда отличаются от реальных, которые выявляются на испытаниях в море и в ходе службы. Очень часто они хуже тех, что указаны в бумажном проекте, но крайне редко бывают лучше.

Во-вторых, проект советского линкора артиллерией главного калибра, противоминными и зенитными орудиями, броневой и противоминной защитой, скоростью и дальностью плавания не превзошёл новейшие зарубежные линкоры.

В-третьих, надо помнить о различиях в качестве постройки, брони, артиллерии, турбин и котлов, механизмов, приборов. На бумаге этого не видно, но все специалисты знают, что в смысле качества советским судостроителям (а также производителям механизмов, вооружения, приборов) было далеко до немцев и американцев, англичан и французов.

В мире в конце 1930-х гг. широко использовали сварку, но в СССР собирали корабли на заклёпках, т.к. сварочные технологии для кораблей таких размеров советские специалисты ещё не разработали.

Андрей Васильев, автор книги «Линейные корабли типа Советский Союз», пишет:

«В архитектурном типе корпуса корабля, как и во фрагментах его конструктивной защиты довольно ясно виден “итальянский след” (как и в облике других наших крупных кораблей предвоенных проектов)».

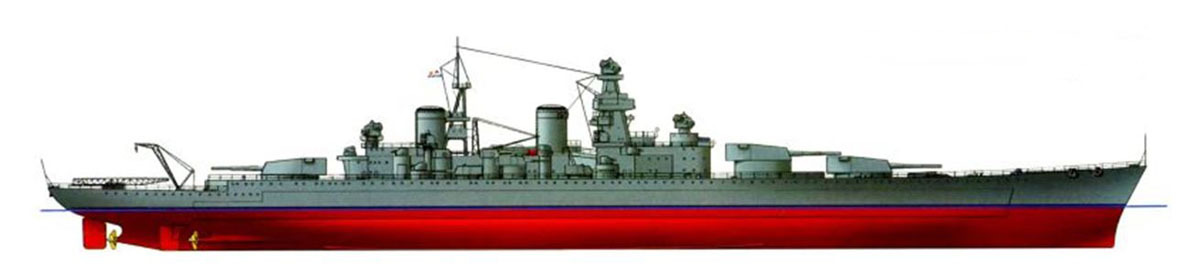

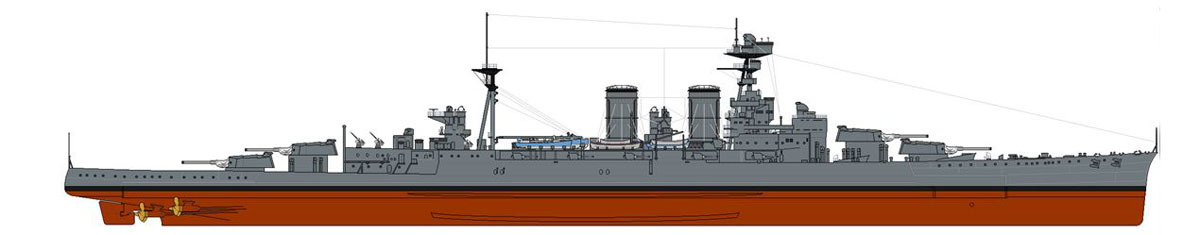

Но я думаю, что в архитектуре «Союза» в большей мере просматривается подражание британскому линейному крейсеру «Hood»: это общие пропорции, изогнутый форштевень, массивная носовая надстройка, четыре двухорудийные башни ГК, две дымовые трубы.

Кстати говоря, и по размерениям линкор проекта 23 ближе к «Худу» (262,8 х 34,5 м), чем к итальянскому «Витторио Венето» (237,8 х 32,9 м).

Общий вид

Линейный крейсер «Hood»

Бронирование

Хотя броневую палубу после экспериментов со сбросом авиабомб на палубу сухогрузного судна решили сделать толщиной 100 мм, этого было недостаточно. Авиабомбы действительно не пробивали такую броню, но как быть с 380-мм и 406-мм бронебойными снарядами, выпущенными с дальней дистанции, ведь они падают почти вертикально?!

На британских линкорах типа «Король Георг V» были две броневые палубы: верхняя толщиной 152 мм, нижняя (для остановки разлёта осколков) – 25 мм.

На французских линкорах типа «Ришелье» толщина верхней палубы составила 170 мм, нижней – 40 мм.

На немецких линкорах типа «Бисмарк» верхнюю палубу покрыли плитами в 120 мм, нижнюю – 50 мм.

На американских линкорах типа «Южная Дакота» палубы были, соответственно, 147 мм и 19 мм.

Наконец, на японских гигантах типа «Ямато» броню верхней палубы довели до 320 мм, а нижней – до 230 мм!

Сначала и на 23-м хотели сделать три броневые палубы: верхнюю – 25 мм, главную – 155 мм, противоосколочную – 50 мм. Но когда подсчитали их массу, от двух палуб пришлось отказаться. Во-первых, большой верхний вес ухудшал остойчивость корабля, во-вторых, проектная скорость полного хода и так уже сократилась с 28 узлов до 26.

Видимо, проектировщики исходили из того, что они намного усилили бронирование верхней палубы по сравнению с тремя старыми советскими линкорами («Марат», «Октябрина», «Парижанка», где были 38 и 12 мм).

Противоторпедная защита

Систему ПТЗ (противоторпедной защиты) даже не пытались разрабатывать, купили в Италии систему Пульезе.

Для сравнения различных систем защиты в конце 1937 и начале 1938 гг. в Николаеве провели серию опытов с подрывом 24 масштабных отеков (1:5) изготовленных заводом № 200 с использованием 7-и разных систем ПТЗ. По результатам испытаний, проведённых комиссией капитана 2-го ранга Лундышева, наиболее эффективными признали американскую (линкор «West Wirginia», 1922 г.) и итальянскую (модернизированный линкор «Giulio Cesare», 1937 г).

B феврале 1938 г. эта комиссия предложила заменить итальянскую систему на американскую, признанную лучшей по сопротивляемости взрыву, конструктивным и эксплуатационным качествам. Предложение отвергли, так как переделка отодвигала срок закладки корабля.

Силовые установки

И Кировский (бывший Путиловский), и Харьковский заводы оказались не способны даже сконструировать турбины нужной мощности, не то, что строить. Тогда обратились к английской фирме «Cammell Laird», а когда не сошлись в цене, к швейцарской «Boveri & Cie». До начала войны швейцарцы изготовили три турбозубчатых агрегата. Их привезли по морю в Молотовск. (После прекращения строительства линкоров эти дорогие машины оказались никому не нужны).

По проекту, 6 водотрубных котлов треугольного типа при температуре 370°С должны были вырабатывать 162 тонны пара в час (в режиме форсирования – до 185 т/час) с давлением 37 кг/кв. см.

Но по экономичности (удельный расход топлива — 0,389 кг/л.с. час на полном ходу, 0,684 кг/л.с. час на экономическом) они уступала зарубежным котлам того времени, особенно американским, имевшим электропривод основных и вспомогательных механизмов. Кроме того, сравнивая цифры надо помнить, что у иностранных кораблей они получены фактически, у советского корабля — теоретически.

По поводу того, кто строил котлы, есть две версии. Первая утверждает, что советский завод, не указывая – какой именно. Вторая гласит, что котлы тоже пришлось заказывать за рубежом, не называя ни страну, н фирму.

А вот детали сборных гребных валов заказали в Нидерландах и Германии.

Артиллерия

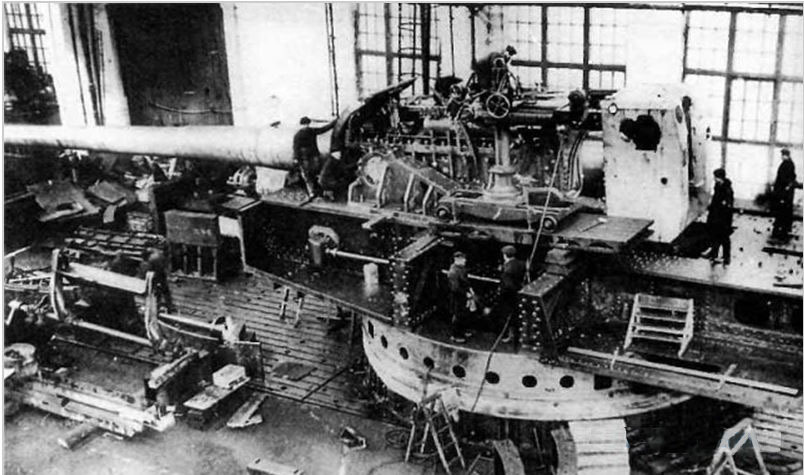

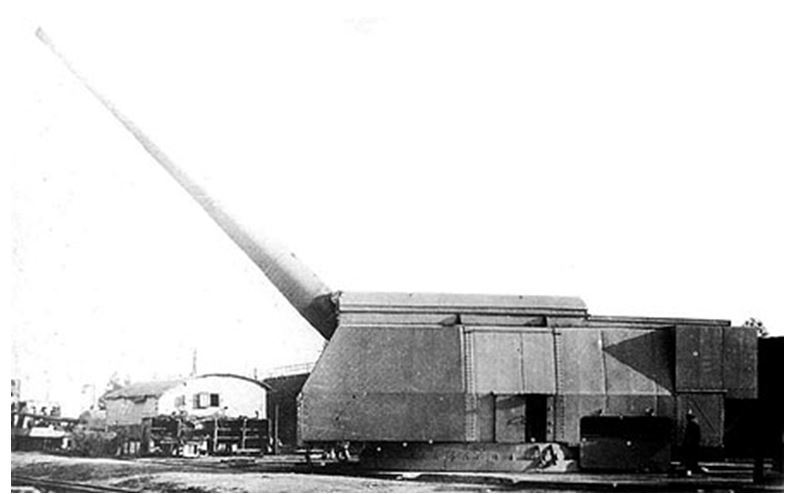

Для линкоров разработали 406-мм пушку Б-37 на основе дореволюционного проекта Технического бюро Обуховского завода, и спроектировали трёхорудийную башню МК-1, тоже использовав старый проект.

Опытный образец нового орудия показал начальную скорость снаряда 830 м/сек и максимальную дальность стрельбы 45,6 км. Но известно, что разница между опытными образцами и серийными всегда велика, а в СССР – особенно.

Завод «Баррикады» до лета 1941 г. вроде бы изготовил 12 пушек Б-37 из 27, требовавшихся для трёх кораблей. Одну установили на специальном станке, во время блокады Ленинграда она стреляла по врагам. А почему молчали 11 других стволов? Ответа нет. Видимо, сложный процесс изготовления орудий не был завершён.

406-мм орудие Б-37 в цехе Новокраматорского завода

406-орудие, установленное для испытаний на полигоне

Для линкоров, строившихся в Николаеве и Молотовске, башни предполагалось изготовлять на заводах, строивших эти корабли, для чего там начали создание специальных башенных цехов, но до лета 41 года не построили. Ни одну башню МК-1 тоже не завершили.

Вот что пишет Павел Петров в автореферате диссертации (2015 г.) «Краснознаменный Балтийский флот накануне Великой Отечественной войны: 1935 – весна 1941»:

«Ленинградский металлический завод им. Сталина долгое время самостоятельно проектировал 406-мм башню главного калибра для линкора, которая впоследствии оказалась непригодной, так как в неё не помещалось орудие, спроектированное КБ завода «Большевик».

Это просто анекдот, притом мрачный: башню спроектировали, но пушки в неё не помещались! Более того, башню главного калибра из-за проблем с координацией работ между предприятиями и манией секретности спроектировали дважды!

Башню МК-4 для 100-мм зенитных орудий разрабатывало КБ завода № 371. Её эскизный проект утвердили в марте 1938 г., технический — в октябре. Производство башен поручили Старо-Краматорскому машиностроительному заводу имени Орджоникидзе, но за два с половиной года он не изготовил ни одной башни МК-4.

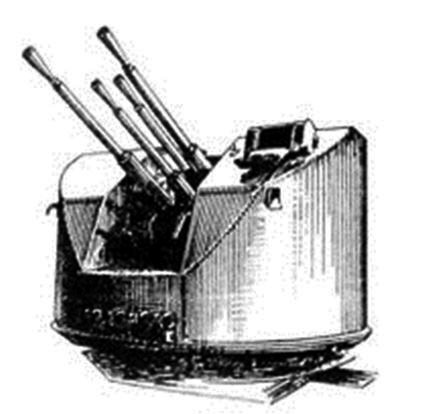

Явным недостатком проекта было недостаточно сильное зенитное вооружение. Всего лишь 32 ствола 37-мм автоматических пушек (в 8 установках по 4 ствола) и 12 стволов 100-мм орудий (в 6 башнях). А малокалиберные скорострелки — самое эффективное средство обороны корабля от воздушных атак. Но до ВМВ этого ещё никто не знал.

Счетверённая установка 37-мм зенитных автоматов (проектный вид)

В любом случае, зенитная артиллерия на линкорах пр. 23 была слабее, чем у новых линкоров Британии, Италии, Германии, Франции, США во время войны:

«Король Георг V»: 16—133-мм (8х2), 32—40-мм (4х8) – 48 стволов.

«Витторио Венето»: 12—90-мм (12х1), 20—37-мм (10х2), 32—20-мм – 64 ствола;

«Бисмарк»: 16—105-м (8х2), 16—37-мм (8х2), 40—20-мм (72 ствола).

«Ришелье»: 12—100-мм (6х2), 56—40-мм (14х4), 48—20-мм (х1) /116 стволов/

«Айова»: 20—127-мм (10х2), 80—40-мм (20х4), 50—20-мм (150 стволов).

Приборы управления стрельбой (ПУС)

Стрельбу ГК должны были обеспечивать 3 командно-дальномерных поста (КДП) с двумя 8-метровыми дальномерами и стабилизированным визиром на каждом. Из КДП данные о курсовых углах своих и цели, а также о дистанции до цели поступали в носовой и кормовой артиллерийские посты.

Разработку системы ПУС вело КБ завода № 212 «Электроприбор» в Ленинграде. КДП проектировал завод № 232, а изготовление вёл Старо-Краматорский машиностроительный завод. До начала войны все эти системы и устройства (как для ГК, так и для других калибров) либо не были созданы, либо существовали только в виде опытных образцов.

Для управления зенитными орудиями спроектировали систему СПН-300, достаточно сложную в плане оптики и механики. Но тут обнаружилось, что изготовить столь сложное изделие советская промышленность не в состоянии. В этой связи ещё раз процитирую П. Петрова:

«В части разработки оптических приборов, работа также была сочтена неэффективной, и ни одни из них так и не был принят на вооружение флота. Всего велась разработка 6 типов прицелов – для морских открытых артиллерийских систем (МО), береговых артиллерийских систем (БО), морских башенных (МБ), береговых башенных (ББ), мелкокалиберных (МК) и для подводных лодок (ПЛ).

Что же получилось в итоге?

Прицел МО получился сложным, дорогим и неудачным, так что выгоднее было ставить более дешёвый и простой прицел Б-13. По береговым открытым артсистемам созданный прицел ПБ-4 не отвечал требованиям стрельбы по воздушным целям, из-за чего пришлось устанавливать всё тот же прицел Б-13.

Созданный для морских башенных артустановок прицел тоже оказался неудачным, и он не мог быть принят в качестве типового для башен среднего калибра».

РЛС

Радиолокаторы в окончательном техническом проекте отсутствовали. Хотя первая в СССР корабельная РЛС «Редут-К» была установлена на крейсере «Молотов» до начала войны.

Чтобы получать целеуказания для дуэли с линкорами противника на дальних дистанциях, линкор нёс 4 самолёта-корректировщика КОР-2.

***

В общем, если бы корабли типа «Советский Союз» вступили в строй, они бы оказались не самыми мощными в мире по своим боевым качествам, а лишь вторыми по величине после японских «Ямато» и «Мусаси».

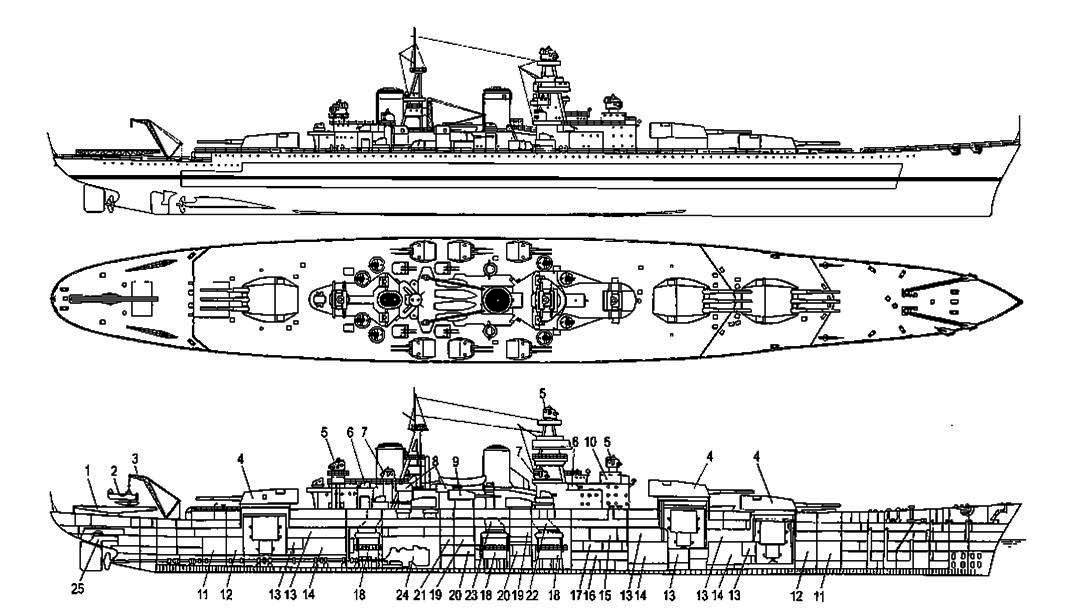

Проекции и схема внутреннего расположения линкора «Советский Союз»

Строительство

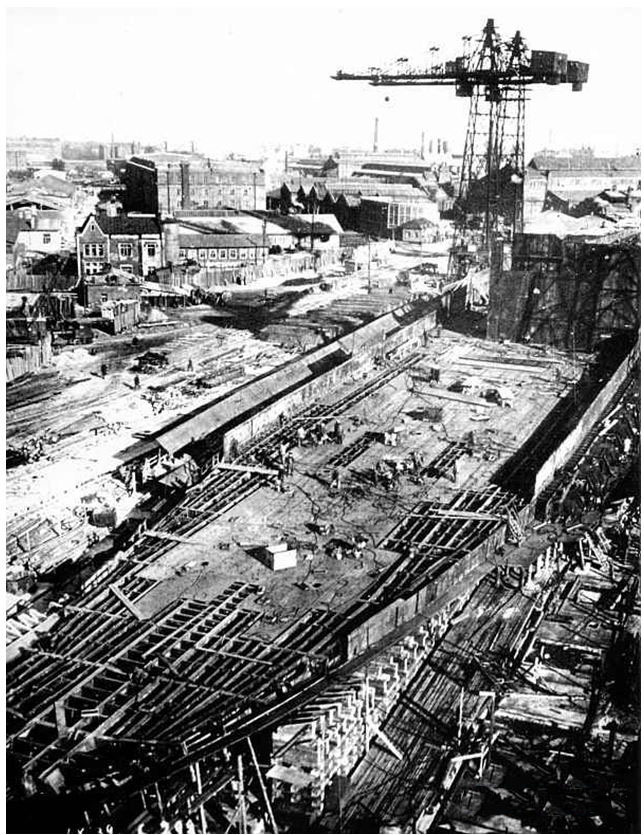

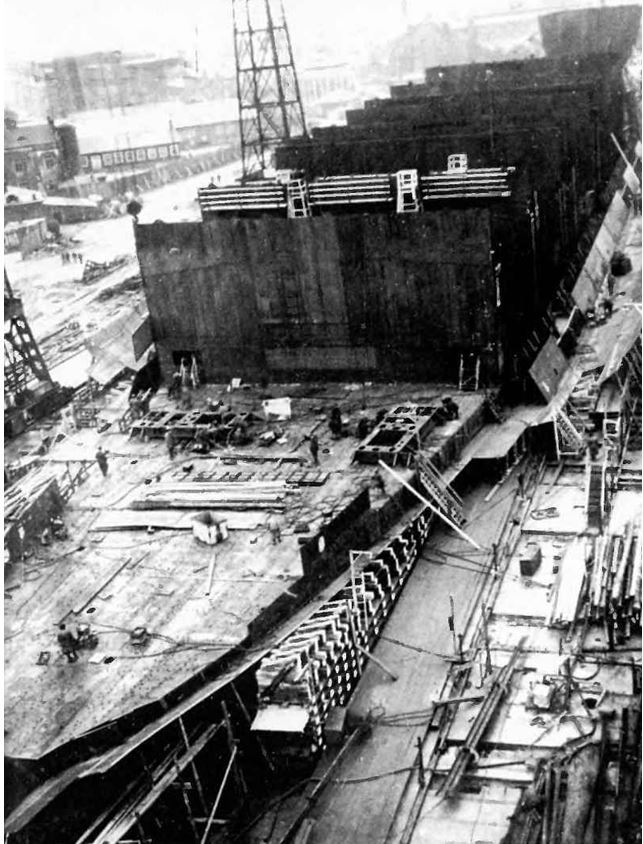

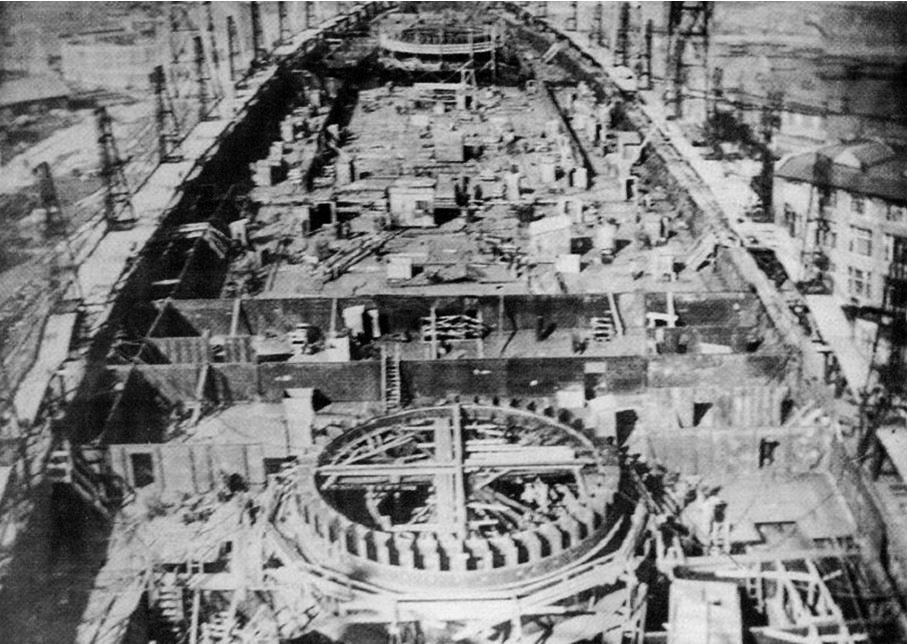

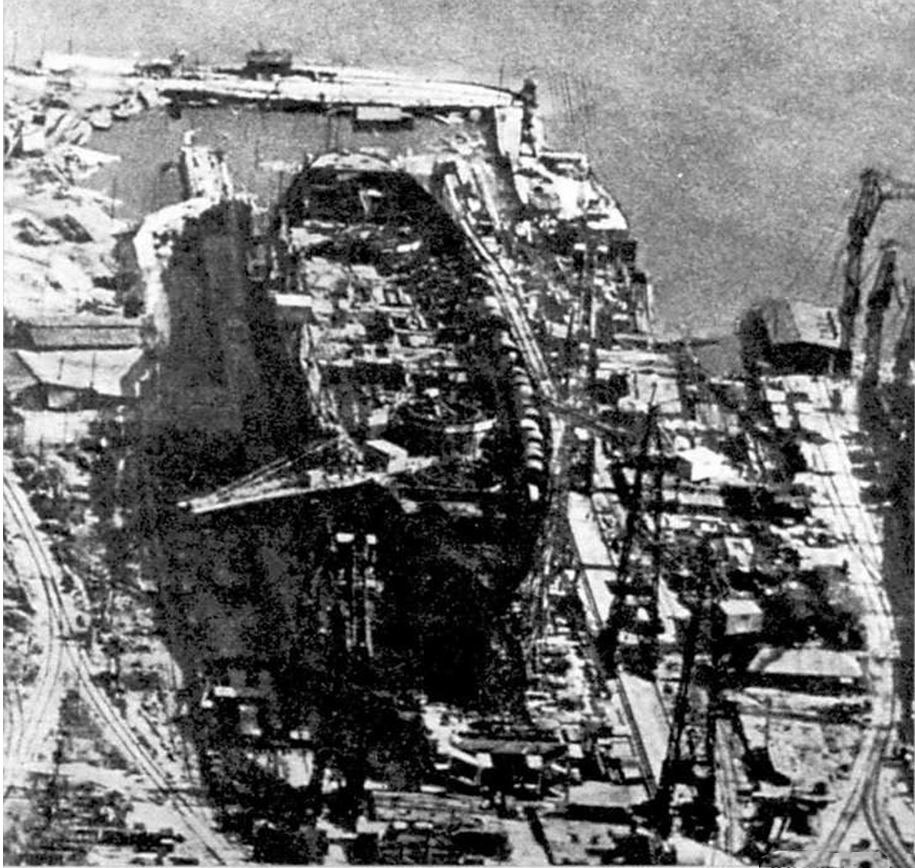

Два первых линкора заложили в 1938 г. на недостроенных стапелях.

«Советский Союз» (заводской номер С-299) – 15 июля на заводе № 189 (Балтийский завод) в Ленинграде. Вот текст официального донесения:

«Начальнику Управления кораблестроения РККФ инженеру-флагману 3 ранга т. Горшкову. Настоящим доношу, что 15 июля 1938 г. на заводе имени С. Орджоникидзе заложен л/к “Советский Союз”.

Уполномоченный УК военинженер 1 ранга Кудзи».

«Советская Украина» (С-352) – 31 октября на заводе № 198 (завод имени Андре Марти, бывший «Наваль») в Николаеве.

Эти два корабля, по последним довоенным планам, предполагали спустить на воду летом 1943 г., ввести в строй в 1946 г.

Но до I-го квартала 1939 г. постройку двух первых линкоров, заложенных до завершения технического проекта, сдерживало отсутствие рабочих чертежей.

Кроме того строительство линкоров (по официальной версии) значительно отставало от плановых сроков из-за задержек с поставками металла, а также вследствие его частичной недоброкачественности (несоответствия техническим условиям).

И это ещё не всё. Из-за недопоставки металла заводами Наркомата черной металлургии нарком судостроительной промышленности И.Ф. Тевосян приказал направлять корпусную сталь прежде всего на заложенные в 1938—39 г. 5 лёгких крейсеров пр. 68, а на линкоры «Советский Союз» и «Советская Украина» – во вторую очередь.

Два следующих линкора заложили в недостроенных крытых доках на недостроенном заводе № 402 (Северный машиностроительный завод, не путать с Северной верфью в Ленинграде) в Молотовске (до 1938 г. и с 1957 г. – Северодвинск).

«Советская Белоруссия» (С-102) – 21 декабря 1939 г.

«Советская Россия» (С-101) – 22 июля 1940 г.

После начала войны Постановлением Госкомитета обороны от 10 июля 1941 г. строительство линкоров остановили. К этому моменту готовность «Советского Союза» составила 19,44 %, «Советской Украины» — 17,5 %, «Советской России» 5,28 %.

При этом монтаж корпуса «Советского Союза» был выполнен на 30,72 %, тогда как поставки от контрагентов (смежников) — всего лишь на 6,32 %. Если перевести цифры в слова, то корпус корабля был почти полностью собран под нижнюю палубу, и на 80 – 85 % собран под отсутствующую верхнюю палубу. Выставленный на стапель металл составил 87,5 % от массы корпуса, но только 18,3 % от массы брони.

Проблемы

По оценке 1939 г. строительство каждого линкора обошлось бы в 1 миллиард 180 млн рублей. Это огромные деньги для второй половины 1930-х гг. На 4 линкора – 4 млрд 720 млн, почти треть всего государственного бюджета СССР 1940 года!

Затраты на их строительство распределили на ряд лет, но всё равно они создавали колоссальное финансовое и ресурсное напряжение для страны. А ведь кроме линкоров надо было выпускать самолёты, танки, пушки, миномёты, торпеды, винтовки, пулемёты, миллионы снарядов, миллиарды патронов!

С самого начала строительство линкоров столкнулось с большими трудностями, не хватало самых разных материалов и комплектующих изделий. Было и то, что «компетентные органы» квалифицировали как вредительство, а мы сейчас понимаем, что это были безграмотность и разгильдяйство.

Так, после 6 месяцев строительства линкора «Советская Белоруссия» вдруг выяснилось, что все 70 тысяч заклёпок, которыми соединяли конструктивные элементы корпуса, прикрепляли к ним листы обшивки, палуб и переборок, не обладают нужной прочностью. Причиной стала секретность, доведенная до абсурда. Никто не объяснил изготовителям заклёпок, что надо использовать сталь высшей прочности. Что тут думать, ведь заклёпки – мелочь! Оказалось, не мелочь. Подсчитав, во что обойдется перестановка 70 тысяч заклепок, решили, что дешевле прекратить постройку корабля.

Постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома «О плане военного судостроения на 1941 год» от 19 октября 1940 г. строительство «Советской Белоруссии» (готовность 2,57 %) прекратили. Металлоконструкции, выставленные на стапель, приказали разобрать и использовать в строительстве линкора «Советская Россия», которое вели в соседнем доке.

Металл

С самого начала строители столкнулись с низким качеством стали и её нехваткой. В 1939 г. для линкоров было изготовлено всего лишь 1800 тонн — в 10 раз меньше необходимого количества.

Правительственные постановления определили объёмы производства и нормативы качества брони. Однако металургическая промышленность оказалась не в состоянии выпускать столько броневой стали нужного качества. При вёрстке планов на 1941 год с удивлением констатировали, что для продолжения постройки линкоров нужно на треть больше брони, чем может произвести вся промышленность страны.

Главный производитель брони, завод имени С.М. Кирова, постоянно предлагал заменить катаную броню литой, более простой в производстве. В 1940 г. провели научно-практическую конференцию по броневой защите и решили согласиться с кировцами. Но литая броня своей прочностью уступала катаной, поэтому пришлось увеличивать толщину броневых плит и, соответственно, их вес.

Кроме того, часть броневых плит заказали в Германии.

***

Итак, корабли заложили и начали строить ударными (стахановскими) темпами. Но вот что мы читаем в Википедии:

«Как это часто бывало в те годы, руководство судостроительной промышленности и заводов вместе с военпредовским аппаратом стремилось как можно скорее, «с опережением графика» отрапортовать Сталину, партии и правительству о столь важном событии, каким действительно является факт закладки самых мощных кораблей советского флота.

Между тем оснований для такого «победного» рапорта не имелось. Многие подготовительные операции, обязательные до начала постройки линкора «Советский Союз», не были завершены, а некоторые из них и не начаты. Отсутствовали рабочие чертежи, не решены вопросы поставки материалов. На Балтийском заводе не хватало кранов для обслуживания стапеля, который также оказался не полностью готовым».

Оказывается, не было ни чертежей, ни материалов, ни стапеля, ни кранов. Выражение «не хватало кранов» создаёт впечатление, что кранов было мало, хотя из дальнейшего текста следует, что кранов не было вообще, а выражение «не полностью готовым» в переводе с советского языка на русский означает «полностью неготовым».

Выходит, что ударными темпами строили то, сами не знали что, из того, сами не знали из чего, строили тем, сами не знали чем, на том, сами не знали на чём. Можно ли стальной гигант в 59 тысяч тонн строить без чертежей, материалов, стапеля и кранов? Может быть, его ещё и не строили, но уже отрапортовали?

«Этими и другими причинами можно объяснить тот факт, что непосредственные работы по постройке головного линкора практически не велись до начала 1939 г., когда его состояние оценивалось не выше 0,16 % от общей технической готовности».

Что значит, «практически не велись»? Когда пишут «не велись», понятно, что не велись. А если добавить слово «практически»? Выходит, что велись, хоть и мало. А какие именно? Может быть, по уборке территории от строительного мусора, ведь стапель ещё не был завершён.

И как определили процент готовности? Почему 0,16 %, а не 0,14 или 0,17 %? Ведь рабочие чертежи отсутствовали, как можно высчитать на счётах и арифмометрах процент готовности с точностью до сотых долей процента. На основе чего считали?

Появились очертания корпса

.

.

Выставление поперечных переборок

Корпус «Советского Союза» весной 1940 г.

Несомненно, И.В. Сталин огорчился, когда узнал про 0,16 % готовности за полгода. Таким темпом линкоры будут строить лет этак 30, если не больше!

И вождь отреагировал, да ещё как! 8 сентября 1938 г. он назначил наркомом ВМФ – вместо арестованных, а затем казнённых «участников военно-фашистского заговора» Петра Александровича Смирнова (1897—1938) и Петра Ивановича Смирнова-Светловского (1897—1939) – чекиста, первого заместителя наркома внутренних дел Николая Ежова, командарм 1 ранга Михаила Фриновского (1898—1940).

Один из тех, кому довелось лично встречаться с ним в «коридорах власти», дал ему следующую характеристику: «здоровенный такой силач со шрамом на лице, физически могучий».

Н.Г. Кузнецов вспоминал в мемуарах:

«Многие тогда были удивлены его назначением. Предшественник Фриновского П.А. Смирнов не имел военно-морского образования, но всё же знал армию и флот: он долго был политработником. Фриновский же о флоте имел смутное представление. Перед тем он работал в НКВД, ведал пограничной охраной. Совершенно непонятно было, почему выдвинули именно его на пост наркома, и главное — в момент развернутого строительства большого флота».

Почему? Никто не знает. Можно лишь предположить: Сталин понял, что судостроители морочат ему голову с линкорами. А поскольку главным способом стимулирования у гения всех времён и народов были репрессии, он назначил «смотрящим по флоту» своего обер-палача, поставив ему задачу: или планы начнут, наконец, выполнять, или тоже получишь пулю в затылок. Фриновский взялся за дело, «засучив рукава». Его доклад о ходе строительства завершили слова:

«С поставленной Правительством задачей поднять судостроительную промышленность, ликвидировать вредительство, дать флоту качественные корабли в плановом количестве НКОП (замнаркома т. Тевосян), его Главк (начальник т. Редькин) и директора большинства заводов не справились».

Правильно написал. Разве справились? «После такого доклада пострадали многие», – констатировал автор статьи в «Морском сборнике».

А репрессии помогли?

«Только в первом квартале 1939 г. из конструкторского бюро начали поступать рабочие чертежи, а от металлургических предприятий – необходимый металл. На стапеле установили, наконец, два больших крана».

Наконец-то. Пересажали, перестреляли «вредителей», теперь наверстают. Не наверстали. Темпы строительства по-прежнему были крайне низкими. Пришлось Сталину «устранить» и Фриновского. Его сняли с занимаемой должности 6 апреля 1938 г., вскоре арестовали, а в феврале следующего года казнили. Но за день до казни убили его 37-летнюю жену и 17-летнего сына, ученика 10 класса – за «участие в военно-фашистском заговоре». Страшное было время!

В общем, план строительства линкоров полностью провалили. Даже если считать 21 % готовности истинным показателем, а не взятым с потолка, строительство «Советского Союза» заняло бы 15 лет, до 1953 года, к смерти вождя, покинувшего этот мир 5 марта 1953 г.

Справка:

Немцы построили «Бисмарк» (50.900 т) за 4 года и 2 месяца;

Японцы «Ямато» (72.680 т) тоже за 4 года и 2 месяца;

Американцы «Айову» (57.540 т) за 2 года и 8 месяцев (заложили 27.06.1940, спустили 7.08.1942, вошёл в строй 22.02.1943).

«Советский Союз» на Балтийском заводе

(фото с немецкого самолёта-разведчика)

«Советская Украина» на стапеле в Николаеве

В 1930-е годы советские руководители и специалисты думали, что «большим скачком» (как это удалось в авиа- и танкостроении), с привлечением иностранной технической помощи, можно быстро достигнуть мирового уровня в кораблестроении, и строить по несколько большх кораблей в год.

Эти планы оказались авантюрными. Экономика и промышленность СССР были совершенно не готовы к их реализации. Количество строившихся крупных кораблей пришлось уменьшить, а сроки их сдачи постоянно отодвигать.

Возможности индустрии познаются в сравнении.

Американцы за 10 лет (с 1937 по 1946 гг.) заложили, построили и ввели в строй:

11 линкоров с 406-мм орудиями ГК: 2 типа «North Carolina», 4 типа «South Dakota», 5 типа «Iowa».

20 тяжёлых крейсеров: 2 типа «Alaska» c 305-мм орудиями ГК, 18 типа «Baltimore» c 203-мм ГК.

49 лёгких крейсеров: 9 типа «Brooklyn» и 29 типа «Cleveland» с 152-мм, 11 типа «Atlanta» с 127-мм орудиями.

26 ударных авианосцев: 1 типа «Enеrprise» (25,5 тт), 23 типа «Essex» (34,8 тт), 2 типа «Midway» (59,9 тт).

10 лёгких авианосцев: 9 типа «Independence» (14,7 тт), 1 типа «Saipan» (178 тт).

86 конвойных авианосцев: 2 типа «Long Island» (15,1 тт), 11 типа «Bogue» (13,9 тт), 4 типа «Sangamon» (13,8 тт), 50 типа «Casablanca» (10,9 тт), 19 типа «Commencement Bay» (21,4 тт).

Кроме того, на верфях США были построены 37 конвойных авианосцев для Великобритании: 3 типа «Avenger» (15,1 тт), 11 типа «Attacker» (14,2 тт), 23 типа «Ameer» (15,4 тт).

Итого 239 крупных боевых единиц, в том числе 159 авианосцев! Это не считая кораблей указанных типов, вступивших в строй в 1947—48 гг. или спущенных на воду, но отправленных на слом в связи с окончанием войны.

В 1937—1946 гг. Британия ввела в строй 6 линкоров, Германия 4, Франция – 2 (ещё 2 спустили на воду), Япония тоже 2, зато самых мощных в мире. Не имеющие природных ресурсов итальянцы ввели в строй 2 линкора в 1940 г., третий в 1942 г., четвёртый спустили на воду.

СССР – ни одного. Хотя самолётов, танков, орудий, миномётов, винтовок, пулемётов и прочего оружия выпустили больше всех других стран, кроме США.

Почему же на фоне грандиозных достижений советской танковой, артиллерийской и авиационной промышленности провалилась программа строительства супер-линкоров и супер-крейсеров?

Вот что написал об этом Евгений Темежников:

«Советская держава планировала родить 30 линкоров и тяжёлых крейсеров (фактически тоже линкоров), была беременна шестью, но не родила ни одного. Так может она, подобно героиням мексиканских телесериалов, только подушку под платьем носила?

И когда мне говорят, что сталинский Советский Союз был индустриальной сверхдержавой, я спрашиваю, почему же она линкоры и тяжёлые крейсера построить не смогла?»

История сталинских линкоров — это история одной из многих советских утопий. И эта утопия, подобно другим, рассыпалась при встрече с реальностью. От неё ничего не осталось.

Зато «большие старые мальчики», любители компьютерных игр типа «World of Ships», и участники форумов типа «Альтернативный флот» любовно рисуют непостроенные советские линкоры и крейсера. Что ж, пословица гласит: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».

Общий вид линкора (компьтерная графика)

Носовые башни главного калибра (компьтерная графика)

Вид в корму

Конец мечты

Корпуса линкора «Советская Украина» и тяжёлого крейсера «Севастополь» в Николаеве достались немцам неповреждёнными. Советские сапёры при уходе из города подорвали только спусковые устройства стапелей. Немцам корпуса пригодились в качестве склада металлоконструкций. Так, они сняли со стапеля линкора около 4-х тысяч тонн и отправили в Германию на переплавку. А перед отступлением из Николаева в 1944 г. подорвали нижнюю часть корпуса от 162 до 190 шпангоута.

Готовность «Советской России» была «ниже плинтуса».

После победы стали думать, что делать с линкором «Советский Союз» и тяжёлым крейсером «Кронштадт».

На совещании 27 сентября 1945 г. Сталин высказался за то, чтобы «достроить один линкор довоенной закладки и заложить через 3—4 года два новых».

В августе 1946 г. создали комиссию для решения судьбы этих двух кораблей. Её возглавил зам. министра судостроительной промышленности И.И. Носенко.

В пользу достройки говорило наличие на Балтийском заводе корпуса линкора (его готовность оценили в 19,5 %), а в Молотовске – трёх комплектов импортных ТЗА, которые можно было установить на «Союз» после переделки фундаментов в турбинных отделениях.

Доводы «против»: палубное бронирование слабое, донная защита недостаточна по длине, зенитное вооружение требуется значительно усилить, нет противоударной амортизации механизмов и приборов, необходимо установить несколько РЛС (навигационную, для орудий ГК и ПВО), а также устройство для размагничивания корпуса.

Скорость полного хода мала, надо как минимум 30 узлов. Отсутствие преимущества в скорости перед новейшими линкорами США, Великобритании и Франции не позволит «Союзу» сохранять выгодные для боя дистанции и курсовые углы.

Корректировку проекта и выпуск рабочих чертежей оценили в 2—2,5 млн конструкторских часов, что означало 2,5—3 года работы КБ с освобождением его от всех других работ. Следовало также учесть загрузку смежных проектных организаций. Всё это замедлит проектирование кораблей новой программы – крейсеров проектов 68бис, 82, 65.

Комиссия отметила, что достройка одного линкора с индивидуальным вооружением и оборудованием нерентабельна с производственной точки зрения, вызовет большие трудности с размещением заказов на его изготовление. В первую очередь это касается поставок брони предельной толщины, изготовление которой до 1941 г. освоено не было.

Кроме того, нет ни орудий, ни котлов, ни гребных валов, ни оптических приборов. Так же обстоит дело с башнями, ПУС и электротехническим оборудованием. По трудоёмкости достройка «Советского Союза» равна постройке 5—6 лёгких крейсеров пр. 68бис, потребность в которых велика.

Комиссия рекомендовала разобрать «Советскую Украину» и «Советскую Россию». И 24 марта 1947 г. в постановлении Совета Министров СССР «О недостроенных кораблях предвоенной и военной постройки» было сказано: «Советскую Украину» и «Советскую России» разобрать на стапелях.

В отношении «Советского Союза» комиссия предложила два варианта: а) разобрать; б) достроить по изменённому проекту.

Начальник Главного управления кораблестроения ВМФ инженер вице-адмирал Николай Исаченков (1902—1969) в марте 1946 г. доложил в Генеральный штаб:

«В случае достройки „Советского Союза“ пришлось бы провести серьезную переработку проекта, что займет не менее 2—3 лет. При этом мы всё равно не получили бы современного ЛК. Считаю целесообразным достройку ЛК „Советский Союз“ не проводить и разобрать его».

Указанные выше аргументы возымели действие. 29 мая 1948 г. вышло постановление Совета министров о разборке корпуса линкора «Советский Союз» на стапеле. На воду спустили только один отсек (со 108 по 114 шпангоуты, это секция носовой башни ГК), вырезанный в ходе разборки. В нём находилась часть ПТЗ системы Пульезе. Хотели проверить её эффективность на испытаниях, но они не состоялись.

О тяжёлых крейсерах

Надо кратко сказать и о довоенных тяжёлых крейсерах, хотя всё, что сказано здесь о линкорах, имеет прямое отношение и к ним.

Эскизный проект тяжёлого крейсера «69» был готов к июню 1938 г. (стандартное водоизмещение 24,450 т, 9 орудий калибра 254 мм в 3-х башнях). Однако в это время стали известны проектные характеристики линейных крейсеров типа «Шарнхорст», строившихся в Германии. Комитет Обороны при Совнаркоме в конце июня 1938 г. решил, что новые крейсера должны быть способны противостоять «немцам».

10 июля утвердили «Основные тактико-технические задания на проектирование тяжёлого крейсера проекта 69». Главный калибр – 305 мм, стандартное водоизмещение – 31 тыс. т.

Новый вариант эскизного проекта был представлен 20 октября 1938 г. После выявления «существенных недостатков», исправленный проект утвердили 13 июля 1939 г. Стандартное водоизмещение увеличилось до 35,250 т.

Заказы на постройку выдали в марте 1939 г., срок сдачи установили в 1943 году. «Кронштадт» (завод № 194, «имени Андре Марти») заложили 30.11.1939 г. «Севастополь» (завод № 200, «имени 61 коммунара») заложили 5.11.1939.

«За ходом работ следил лично И.В. Сталин, чем и объясняется спешка с их закладкой, – важно было отрапортовать об этом генсеку…

12 апреля 1940 года, пять месяцев спустя после закладки, постановлением Комитета Обороны наконец утвердили технический проект корабля».

Выходит, что строительство кораблей без технического проекта – норма для сталинской судостроительной промышленности. Но, может быть, такой способ ускоряет строительство?

К началу войны, т.е. через 19 месяцев после закладки, крейсера были готовы на 12 %. Ещё хуже было положение с артиллерией главого калибра.

«В то время как формирование корпусов крейсеров на стапелях шло высокими темпами, разработка и изготовление вооружения и механизмов значительно отставали от запланированных сроков. Не было начато производство установок МК-17 и МЗ-16. Хотя ЛМЗ, не дожидаясь окончания выпуска рабочих чертежей, и приступил к изготовлению опытной установки МК-15, орудия Б-50 для неё все еще находились в стадии проектирования».

То есть не только корабли без чертежей строили, но и орудия тоже!

И можно ли говорить о «высоком темпе формирования корпусов», если за неделю готовность кораблей увеличивалась в среднем на 0,15 %? Ведь получается, что если бы не помешала война, крейсера сдали бы в 1953 г., к смерти Сталина.

Из-за «отставания» в создании орудий ГК в 1940 г. германской фирме «Крупп» заказали 6 башен с 380-мм орудиями (по два в башне) и приборы управления стрельбой.

Более тяжёлые башни и орудия потребовали значительных изменений в проекте. Варант 69И (иностранный) был готов к 16 октября 1940 г. В нём стандартное водоизмещение достигло 36,240 т, а скорость снова уменьшилась.

Тяжёлый крейсер проекта 69И (с немецкими башнями и орудиями ГК)

Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О плане военного судостроения на 1941 год» от 19 октября 1940 г. указало: тяжёлые крейсера продолжать строить, «Кронштадт» и «Севастополь» спустить на воду в 3-м квартале 1942 г., сдать флоту в 1944 г.

Однако заказанные в Германии башни и приборы управления стрельбой в СССР не прибыли. Строительство «Кронштадта» остановили 10 сентября 1941 г. После войны достройку корабля признали нецелесообразной, и его разобрали на металл.

«Севастополь» в Николаеве разобрали на металл немцы.

Невыученные уроки войны

Вторая мировая война показала, что линкоры и крейсера утратили роль главной ударной силы флота, уступив её морской авиации (в первую очередь — авианосной) и подводным лодкам. Авиация в годы войны потопила 47 % линкоров, крейсеров и авианосцев воевавших стран, торпеды подводных лодок — 28 %, торпеды надводных кораблей — 15 %, корабельная артиллерия — всего лишь 8,5 % (6 эпизодов за всю войну на всех ТВД).

После войны вступили в строй только два линкора: британский «Vanguard» (51,420 т) – 9 августа 1946 г. и французский «Jean Bart» (49,850 т) – в январе 1949 г. Но «Жан Бар» был поднят на воду в доке ещё в марте 1940 г. В июне 1940 г. он своим ходом перешёл из Сен-Назера в марокканский порт Касабланка.

Главную роль в океанах стали играть авианосцы. И.В. Сталин этого не осознал. Он по-прежнему мыслил категориями Первой мировой войны. А его любимец, министр вооружений Дмитрий Устинов (1908—1984) полагал, что советскому флоту авианосцы просто не нужны.

В итоге для действий на океанских коммуникациях решили строить крейсера-рейдеры и подводные лодки дальнего действия.

Крейсерская программа предусматривала постройку 5-и тяжёлых крейсеров проекта 82 (полное водоизмещение 42,3 тыс. т; 9 орудий калибра 305 мм) и 30 лёгких крейсеров проекта 68бис (полное водоизмещение 17,970 т, 12 орудий калибра 152 мм).

Первый тяжёлый крейсер «Сталинград» заложили 25 ноября 1949 г. на стапеле завода № 444 в Николаеве. Спустили на воду 16 марта 1954 г. Второй («Москва») заложили в апреле 1951 г. на стапеле Балтийского завода. Третий («Архангельск») заложили в 1952 г. на верфи в Молотовске (Северодвинске).

Но 9 марта 1953 г. И.В. Сталин умер, и уже 23 апреля вышло постановление Совмина СССР о прекращении строительства «Архангельска» и «Москвы». Их разобрали на стапелях. «Сталинград» стал кораблём-мишенью.

Крейсеров пр. 68бис заложили 23 единицы, достроили только 14. Первым стал «Свердлов», вступивший в строй 15 мая 1952 г., последним – «Мурманск», поднявший военно-морской флаг 22 сентября 1955 г. Еще 5 крейсеров, спущенных на воду в 1954—56 гг., и 4 крейсера, находившихся на стапелях, в сентябре 1959 г. пустили на слом*.

/* Спущенные: «Адмирал Корнилов» (готовность 97 %), «Александр Щербаков», «Варяг», «Кронштадт», «Таллин». На стапелях: «Дмитрий Донской», «Козьма Минин», а также два, ещё не получившие имён (заводские номера 366 и 631). /

Что касается подводных лодок, то планировали построить 340 субмарин «открытого моря» проекта 613 водоизмещением 1055/1347 т (в 1951—57 гг. построили 215 единиц), а также 60 океанских лодок проекта 611 водоизмещением 1830/2600 т (в 1951—58 гг. построили 26 единиц). Кроме того, план включал постройку 100 малых лодок (404/504 т) с двигателями единого хода, но построили в 1950—56 гг. только 30 единиц.

В общем, говоря словами Виктора Черномырдина, «хотели как лучше, получилось как всегда!»