С неба - под воду - 4

- Опубликовано: 09.02.2025, 19:38

- Просмотров: 11166

Содержание материала

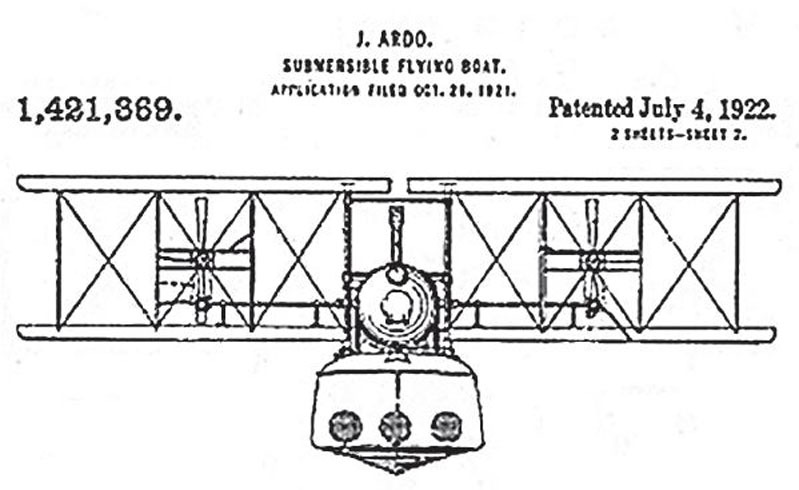

Д. Ардо (1922)

Американец Джозеф Ардо (Joseph Ardo) из Ньюхолла (Newhall), в штате Вайоминг, 4 июля 1922 г. получил патент США № 1.491.369 на свой проект ныряющего гидросамолета-биплана. Этот патент ранее неизвестного изобретателя недавно обнаружили американские фанаты истории авиации. Патентные бюро — серьезные организации.

Рисунок из патента Д. Ардо: ныряющий гидросамолет — вид спереди

Поэтому нет сомнений в существовании проекта. Помещенные здесь рисунки скопированы с первой страницы патента. К сожалению, технические характеристики машины отсутствуют, как и сведения об изобретателе.

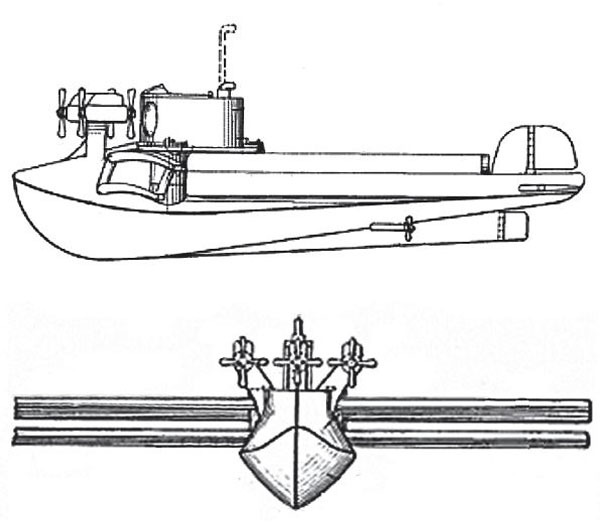

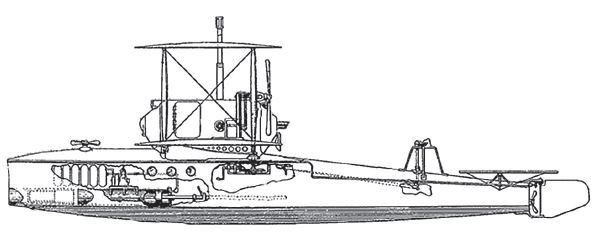

Ныряющий гидросамолет-биплан Д. Ардо

Неизвестный автор (1930)

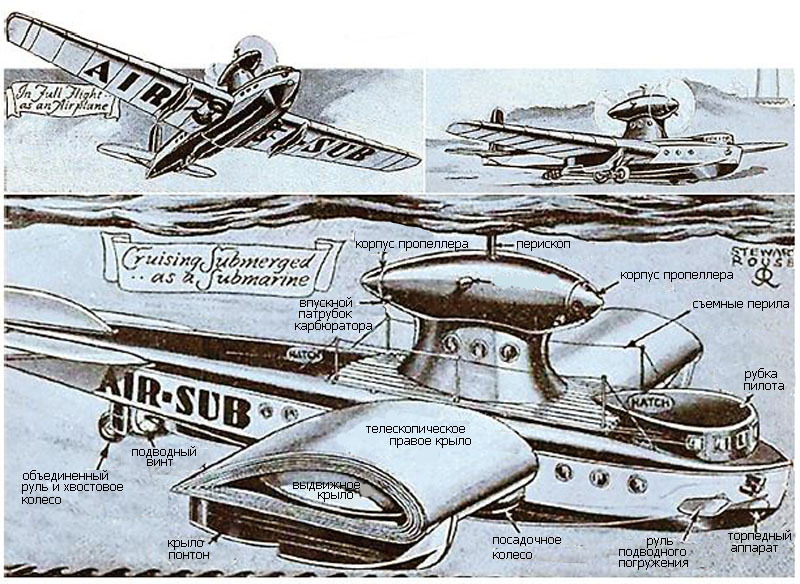

В сентябре 1930 г. американский журнал «Modern Mechanics» опубликовал статью, в которой рассказал о проекте летающей подводной лодки, якобы предложенным каким-то изобретателем командованию датского военного флота. Автор статьи утверждал, что у этого самолета крылья частично втягиваются внутрь себя (по принципу складной подзорной трубы) — для снижения сопротивления воды в подводном по ложении. При этом их размах уменьшается в три раза. На рисунках показаны три положения аппарата: в полете, на поверхности воды и под ней.

Так называемая «датская» ЛПЛ (1930 г.)

В статье рассказывается и о других интересных особенностях проекта, однако нет ни слова о том, кто спроектировал и построил такой аппарат, прошёл ли он испытания хотя бы в виде действующей модели. Рисунки к статье выполнил художник журнала. Ссылок на чертежи изобретателя нет. Возникает подозрение, что этот проект вообще не существовал. Скорее всего его выдумал автор статьи. А для большинства американских читателей в 1930-м году страна под названием Дания была чем-то вроде Шамбалы (по- английски ShangriLa): где-то очень далеко, или же вообще не существующая.

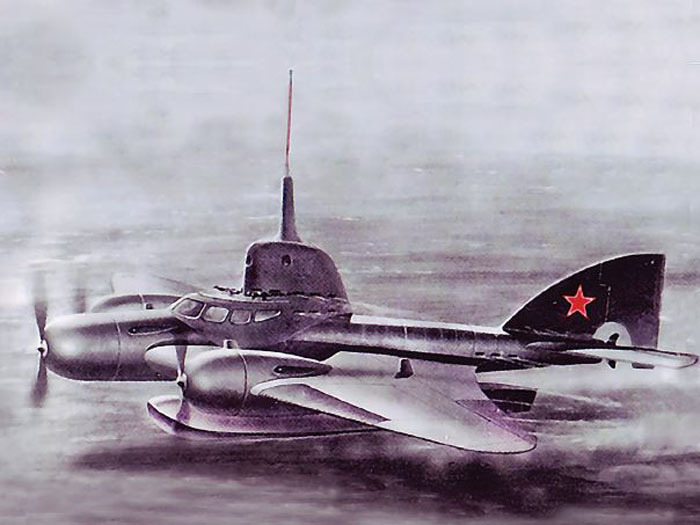

Б. Ушаков (1934–37)

В 1934 г. студент 2-го курса Морского инженерного института (МИИ) имени Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде (ныне Военно-морской инженерный институт) Борис Ушаков предложил эскизный проект трехмоторного гидросамолета на двух поплавках, способного превращаться в подводную лодку. По замыслу изобретателя, в грядущей войне с империалистами гидросамолет будет высматривать с воздуха вражеские корабли.

Обнаружив подходящую цель и определив её курс, он выйдет из зоны видимости наблюдателей с корабля, сядет на воду, погрузится и при приближении корабля-цели атакует его торпедами. Ещё один способ применения — действия в районе баз и прибрежных фарватеров вражеских судов.

ЛПЛ должна в ночной темноте пролететь над минными полями, погрузиться и занять позицию для выжидания и атаки. По мнению Ушакова, три ЛПЛ могли перекрыть прибрежное судоходство в полосе длиной 15–16 км. Папка с чертежами и расчетами долго «ходила» между кафедрами института. На всякий случай ей даже присвоили гриф «секретно». Ушаков несколько раз переделывал проект, стараясь учесть критические замечания.

В апреле 1936 г. проект рассмотрела комиссия специалистов МИИ и признала достойным реализации в виде экспериментального прототипа. В июле того же года проект передали в Научно-исследовательский институт военного кораблестроения (НИИВК РККА). Его руководство поручило отделу «В» проверить представленные материалы. При проверке расчётов в них нашли ряд ошибок, после чего папку с бумагами вернули изобретателю.

В 1937 г. капитан 1-го ранга А. П. Сурин из Военно-морской академии (ВМА) представил положительное заключение на проект, с детальным обоснованием.

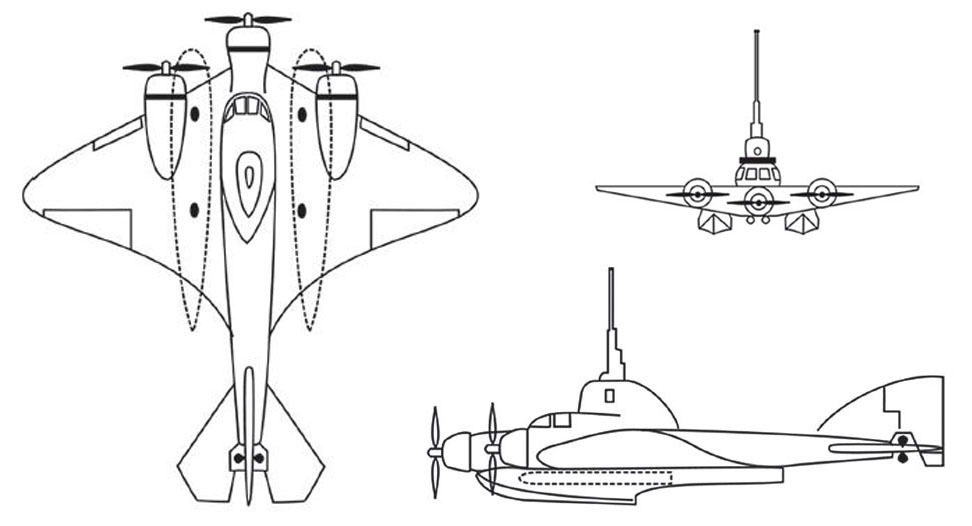

ЛПЛ в трех проекциях

После него свою резолюцию наложил начальник кафедры тактики боевых средств ВМА Леонид Гончаров. Он написал:

"Разработку проекта желательно продолжить, чтобы выявить реальность его осуществления".

Ушаков летом 1937 г. окончил МИИ, ему присвоили звание воентехника 1-го ранга и направили на службу в НИИВК. Здесь по его просьбе с проектом ознакомился начальник института Карл Григайтис и одобрил.

Проект включили в план работы отдела «В», куда определили Ушакова. Однако люди, работавшие здесь, хорошо разбирались в технике (в отличие от полуобразованного начальника НИИВК). Они понимали полную нереальность гибрида аэроплана и субмарины. Поэтому вскоре проект исключили из плана. Наконец, 10 января 1938 г. последний его вариант рассмотрели специалисты 2-го отдела НИИВК.

Рецензенты выразили сомнение в способности тяжелого самолета взлетать с воды, догонять уходящий корабль под водой, маневрировать для выхода в атаку. Кроме того, они отметили невозможность надежной герметизации «сухих отсеков» машины при погружении более чем на 5 метров.

На большей глубине заклёпки и уплотнители неизбежно начнут пропускать воду*.

* Предельная глубина погружения советских малых подводных лодок серий М-VIи М-VIбис, построенных в 1934–36 гг., составляла 50 метров, рабочая — 35. Так это подво- дные лодки с корпусами, имеющие каркас (набор) и обшивку из стали повышенной прочности. Самолету с тонким стальным каркасом, покрытым дюралюминиевой обшивкой, в смысле прочности до них очень далеко!

Но, соблюдая приличия, изобретателю предложили изготовить действующую модель и испытать её в опытовом бассейне. Больше о ЛПЛ никто не вспоминал. Ушаков много лет работал в кораблестроении, участвовал в 1950-е годы в проектировании военных кораблей на воздушной подушке.

• • •

Итак, Б. П. Ушаков сконструировал цельнометаллический гидросамолет-моноплан, с тремя моторами и двумя поплавками, вооруженный двумя торпедами. Для погружения в воду ему надо было набрать воду в фюзеляж и крылья. А взлетать и садиться — как обычному гидросамолету. Фюзеляж имеет вид цилиндра диаметром 140 см, со стальным каркасом, обшитого дюралевыми листами толщиной 6 мм. Крылья и закрылки — стальные, поплавки — дюралюминиевые.

При погружении крылья, кабину пилотов и поплавки заполняет вода через специальные клапаны. В фюзеляже и крыльях устроены 6 герметичных отсеков: три для авиамоторов, для аккумуляторов, для гребного электромотора, и ещё рубка с перископом. Приборы управления полётом в кабине помещены в герметичный контейнер.

Рубка используется только для подводного плавания. Кабина пилотов при погружении заполняется водой, как и все негерметичные отсеки. Резиновые баки с горючим и смазочным маслом находятся в фюзеляже.

Погружение происходит в 4 этапа: 1) задраить отсеки авиамоторов; 2) отключить системы подачи топлива и масла; 3) задраить отсеки радиатора и аккумуляторной батареи; 4) экипажу перейти из пилотской кабины в герметичную рубку с перископом (выступающую вверх из фюзеляжа) и включить подводное управление. Откачку воды для всплытия производит насос с приводом от гребного электромотора.

Авиамоторы — АМ-34 конструкции А. А. Микулина, по 1000 л. с. каждый (при включении турбокомпрессора на взлёте мощность возрастает до 1200 л. с.)*.

* Метод работы А. А. Микулина заключался в копировании авиамоторов, купленных в Германии, Франции, США. Его АМ-34, это немецкий BMW-6, упрощённый для выпуска на устаревшем оборудовании рабочими низкой квалификации.

12-цилиндровый мотор АМ-34. Микулин сидит крайний справа

Для защиты от коррозии машина покрыта специальными лаками и красками. Скорость полёта с торпедами, по проекту, не более 185 км/ч, без торпед 200 км/ч. Экипаж 3 человека. Взлетный вес 15 тонн. Дальность полета 800 км. Потолок 2500 м. Допустимое волнение моря при взлете 4 балла по шкале Бофорта, при посадке 5 баллов. Мощность гребного электромотора 10 л.с. Проектная подводная скорость 2–2,5 узла (3,7–4,6 км/ч). Дальность хода — не более 5 миль (9,3 км). Глубина погружения — до 40 м. Максимальное время пребывания под водой — 48 часов. Время погружения 1,5 минуты, всплытия 2 минуты. Вооружение: 2 торпеды калибра 457 мм, подвешенные под фюзеляжем, и 2 авиационных пулемета калибра 7,62 мм. Длина торпеды образца 1936 г. для самолетной подвески — 570 см, вес 920 кг (в т.ч. 200 кг ВВ). На скорости 41 узел (75,9 км/ч) она проходила 3 км.

Был еще вариант торпеды АН: та же длина и вес, но заряд ВВ больше на 50 кг, а дальность — 4 км на 40 узлах. Боевая нагрузка (торпеды, пулеметы, патроны к ним, топливо для моторов) составляет 44,5 % взлетного веса самолёта (6,575 т). Это обычная величина для тяжёлых самолётов 1930-х годов.

• • •

Проект Ушакова изначально был непригодным к реализации. Непонятно, с какого «потолка» конструктор взял характеристики подводного хода для электромотора мощностью 10 «лошадей».

У немецкой сверхмалой подводной лодки типа «Hecht» (Щука), построенной в 1944 г. серией в 50 единиц, диаметр обтека- емого корпуса был всего лишь 0,96 м при длине 10,4 м, масса 11,83 тонн, а мощность электродвигателя 13 л.с. Имея диаметр корпуса на 44 см меньше, чем у ЛПЛ, без огромных крыльев и без «горба» в виде рубки, будучи легче её на 3,2 тонны, с мотором мощнее на 3 лошадиные силы, она за 15 часов проходила 45 морских миль (83,3 км) на скорости всего лишь 3 узла.

А тут махина с толстыми крыльями размахом 14 метров, у которой сверху большая рубка с нескладным перископом, снизу два огромных поплавка, спереди три большие гондолы авиамоторов с пропеллерами! И всего «одна лошадь» на каждые 1500 кг массы (у немецкой «Щуки» — на 910 кг).

Монстр Ушакова в подводном положении просто стоял бы на месте вследствие огромного лобового сопротивления воды! Воду из балластных цистерн на подводных лодках вытесняют воздухом высокого давления. Ушаков не учел, что один слабый электромотор выкачивал бы несколько тонн воды из крыльев и фюзеляжа через шланг не 2 минуты, а как минимум час, если не больше. В общем, этот проект, который в настоящее время во всех российских и зарубежных публикациях упоминают как «первый» и «хорошо разработанный», не был ни первым, ни реально осуществимым. А если бы дело дошло до постройки, то нет сомнений в том, что построив неработающую машину Ушаков разделил бы печальную судьбу Леонида Курчевского (1890–1937), Николая Дыренкова (1898–1937), Владимира Бекаури (1882–1938), Константина Калинина (1887–1938), Якова Таубина (1900–1941), сотен других изобретателей и конструкторов, объявленных «вредителями»*.

* На одном из интернет-форумов кто-то сообщил, что вскоре после Ушакова инженеры НИВК Кривов и Станкевич представили свой проект ЛПЛ. Но информации о нём нет. Существует и другая версия, согласно которой аналогичный проект был представлен намного позже, в начале 1950-х гг.

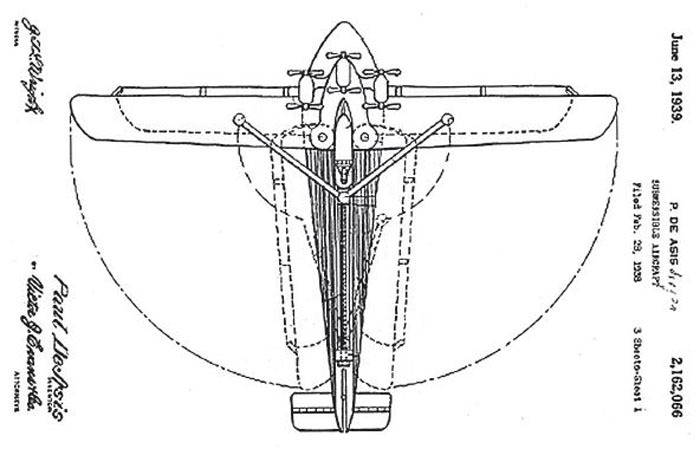

П. Де Асис (1939)

Немецкий авиационный календарь на 2014 год («Fliegerkalender2014») поместил статью, в которой упомянуты патенты, выданные в США в 1939 г. на два проекта НЛА.

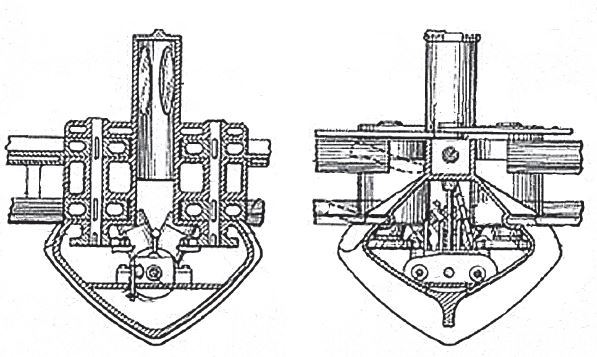

Автор одного — Пол Де Асис (Paul De Asis) из Нью-Йорка. В объяснительной записке к его патенту (U. S. patent 2,162,066) сказано, что суть изобретения такова: Гидросамолет с воздушными винтами и рулями направления, действующими [также] в воде. Включая устройства, действующие в воде для создания тяги и (или) замедления и (или) управления летательным аппаратом (например, пропеллеры, водомёты, рули направления).

Поперечные разрезы машины П. де Асиса

Перед погружением пилот должен сложить оба крыла биплана назад, вдоль фюзеляжа. Площадь крыльев (на глаз) вполне достаточна для полёта.