СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 4

- Опубликовано: 06.10.2025, 14:28

- Просмотров: 3927

- Печать

Стратегические бомбардировки

Часть 4

Орудие ночных стратегических бомбардировок — британский Avro Lancaster B.I. (R5729/KM-A) из 44-й эскадрильи запускает двигатели во время рассредоточения в Данхолм-Лодж, Линкольншир, перед вылетом в ночной рейд на Берлин в начале января 1944 года.

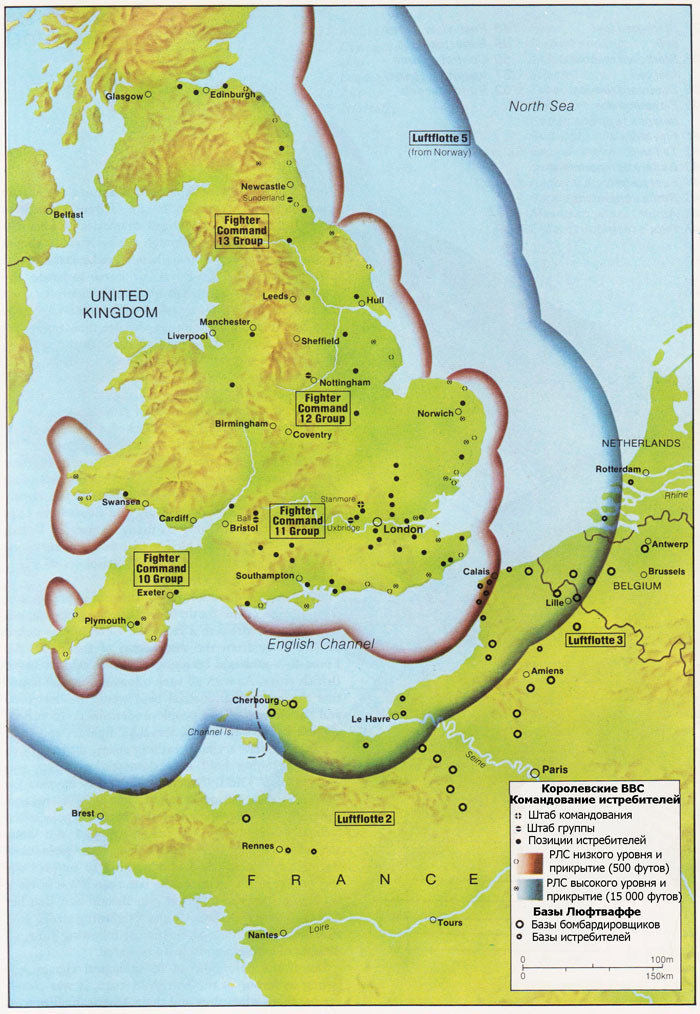

Три стратегические бомбардировки, которые будут рассмотрены в этой главе, — это кампании против Германии и Японии во время Второй мировой войны и против Северного Вьетнама в период с 1965 по 1973 год. Это не единственные кампании, имевшие место с 1939 года — например, немецкие нападения на Британию в 1940 и 1941 годах не включены, поскольку они очень удобно вписываются в битву за Британию в целом, которая будет рассмотрена в следующей главе, — но для целей проверки обоснованности стратегической теории они, безусловно, наиболее важны. В ходе этого исследования будет сделан акцент на нападениях союзников на Германию в период с 1939 по 1945 год, отчасти потому, что в них участвовали военно-воздушные силы, наиболее подверженные влиянию довоенных теорий, а отчасти потому, что они стали предметом большего количества исследований и комментариев, чем любые другие стратегические атаки. Это не означает, что, рассматривая Японию или Северный Вьетнам как отдельные кампании, можно добиться меньших результатов, но представляется логичным использовать их для иллюстрации того, насколько плохо уроки наступления на Германию были усвоены высшим командованием. То, какими были эти уроки, и составляет центральную тему данной главы.

Когда в сентябре 1939 года разразилась война, бомбардировочная авиация Королевских ВВС не была готова. Была разработана теория стратегических бомбардировок, основанная на двух предположениях: бомбардировщик всегда сможет прорваться и уничтожить жизненно важные элементы военной машины противника, но у правительства не было ни необходимого оборудования для этого, ни опыта, на котором можно было бы строить свои действия. Кроме того, правительство Чемберлена не желало начинать стратегические бомбардировки не только потому, что это могло вызвать более разрушительную и решительную реакцию противника, но и потому, что нейтральные страны, чья помощь могла бы оказаться необходимой в будущем, в частности, Америка, сочли бы это ненужной эскалацией конфликта. В конце концов, Вашингтонская конференция по ограничению вооружений, состоявшаяся в 1922 году, однозначно осудила «воздушные бомбардировки», а президент США в 1939 году Ф. Д. Рузвельт, как известно, выступал против неограниченной воздушной войны, даже в конфликте, который ещё не затрагивал его страну. Таким образом, ещё до своего возникновения теория стратегических бомбардировок столкнулась с проблемой мирового общественного мнения, которая опровергала одну из основных идей Дуэ: будущие войны будут начинаться и, вероятно, заканчиваться волнами бомбардировок, опустошающими центры гражданского населения. Эта проблема возникала и позже.

Тем не менее, в ранний период «Странной войны» Второй мировой войны Бомбардировочное командование Королевских ВВС провело два вида ограниченных атак на территорию противника. Ни один из них нельзя назвать строго стратегическим по цели, но их существование оказало радикальное влияние на будущую воздушную политику. С одной стороны, бомбардировщики совершали дневные налеты на вражеские суда, главным образом в Северном и Балтийском морях, а с другой стороны, они сбрасывали листовки над самой Германией ночью. Рейды против судов, проводимые Vickers Wellington из группы № 3, не принесли существенного успеха в борьбе с немецкими истребителями и средствами ПВО, и дважды, в сентябре и декабре 1939 года, отправленные силы потеряли 50 процентов своих самолетов; уровень потерь, который, если бы он продолжался, уничтожил бы Бомбардировочное командование менее чем за неделю. Штаб британских ВВС начал понимать, что тяжёлые бомбардировщики не выживут при дневном свете, и это ощущение усилилось после очевидного успеха рейдов с листовками: самолёты «Армстронг Уитворт Уитли» из 4-й группы, действовавшие ночью, несли незначительные потери. Возникла – вполне понятная – идея о целесообразности перехода от дневных к ночным бомбардировкам. От основных целей стратегических бомбардировок – подрыва морального духа гражданского населения и точного поражения ключевых целей – отказываться не собирались, но методы их достижения были пересмотрены. К маю 1940 года ночные бомбардировки стали частыми, а к осени того же года дневные атаки практически прекратились.

Однако ночные бомбардировки создавали свои проблемы. В первые месяцы наступления уровень навигации и бомбометания был низким, и в большинстве ночных налётов самолёты, предназначенные для дневных операций и управляемые экипажами, прошедшими соответствующую подготовку, могли лишь повезти, если они действительно достигали цели, не говоря уже о том, чтобы поражать именно то, что намечалось. Об этом говорили ещё 19 марта 1940 года, ещё до того, как был отдан приказ о переходе к ночным бомбардировкам, когда группа из пятидесяти бомбардировщиков атаковала немецкую базу гидроавиации в Хорнуме на острове Зюльт.

Большинство экипажей считали, что обнаружили цель и правильно сбрасывали бомбы, но разведывательные фотографии на следующий день не показали никаких следов повреждений. Более того, в конце войны, согласно захваченным немецким документам, противник вообще не подозревал о налёте! Эта неэффективность продолжалась до августа 1941 года, когда научному советнику Черчилля, лорду Черуэллу, было поручено организовать официальное расследование точности бомбардировочных налётов. Выбранный им следователь, чиновник по имени Батт, изучил около 600 аэрофотоснимков, сделанных бомбардировщиками после сброса бомб в июне и июле 1941 года.

Бомбардировщики «Ланкастер» Королевских ВВС во время дневной атаки на базы V-1 на севере Франции в 1944 году. Они бомбят в полуслепую сквозь низкую облачность — тактика, которая работала, если штурман мог правильно определить цель с помощью радара. Принимая во внимание неизбежно избирательный характер его статистики (в конце концов, не все бомбардировщики вернулись), Батт пришёл к общему выводу, что из экипажей бомбардировщиков, которые считали, что обнаружили и поразили конкретную цель, лишь около трети смогли сбросить груз в пределах пяти миль от неё.

Таким образом, целевая зона, отнюдь не являвшаяся окружностью в 300, 600 или даже 1000 ярдов вокруг точки прицеливания, как представляли себе некоторые оптимисты и как того требовало точное бомбометание, на самом деле представляла собой территорию радиусом до пяти миль. Две бомбы, упавшие в этой зоне цели, могли находиться на расстоянии до десяти миль друг от друга. Более того, было очевидно, что лишь небольшая часть наиболее успешных налётов достигала даже такой степени успеха.

В докладе Батта были показаны неизбежные последствия перехода от дневных к ночным бомбардировкам, и предполагалось, что прежде чем перспектива точечных ночных бомбардировок станет реальностью, необходимо значительно повысить эффективность и оснащенность Бомбардировочного командования или найти альтернативный способ действий. Очевидной альтернативой было возвращение к дневным бомбардировкам, но после операции «Цирк» летом 1941 года это всё ещё считалось потенциально опасным. (Когда Германия вторглась в Россию в июне 1941 года, русские настояли на бомбардировочном наступлении на Западе, чтобы отвлечь немецкую авиацию от Восточного фронта, и Королевские военно-воздушные силы согласились, организовав серию дневных вылетов, используя как бомбардировщики, так и истребители над оккупированной Францией. Поначалу, ввиду наличия явно выраженной защиты со стороны истребителей сопровождения, немцы отказались попадаться на эту удочку, но когда бомбардировщики появились одни, у истребителей противника появилась возможность проявить себя, что наводило на мысль, что любой возврат к дневным бомбардировкам в качестве основной политики неизбежно закончится катастрофой.) В таких обстоятельствах ночные налеты приходилось сохранять, но в свете проблем с навигацией и точностью методы их проведения приходилось пересматривать.

Начальник штаба ВВС, маршал авиации сэр Чарльз Портал, предложил такую поправку в начале 1942 года, предложив заменить точечные бомбардировки площадными, чтобы в случае города или крупного населённого пункта атаке подвергался весь городской комплекс, а не только промышленные объекты в нём. Это имело два явных преимущества: с одной стороны, это нормализовало бы уже достигнутые результаты – если, как сказал Батт, цель была не достигнута на пять миль, то площадь цели составляла бы пять квадратных миль – и, с другой стороны, это могло бы достичь цели дезорганизации военного производства не путём ударов по заводам, а путём выселения из домов, терроризирования и уничтожения работающего населения.

Это была ранняя форма радиоэлектронной борьбы. Сбрасывая в небо фольгированные полосы, самолёты союзников могли воспроизводить на немецких радарах отражения, похожие на приближающиеся бомбардировщики.

Вследствие этого 14 февраля 1942 года появилась новая директива по бомбардировкам, в которой конкретно указывалось, что налёты на такие города, как Дуйсберг, Эссен, Дюссельдорф, Кёльн и Берлин, теперь должны были быть направлены на подрыв морального духа гражданского населения и, в частности, промышленных рабочих. Точные удары по ключевым целям больше не должны были быть нормой – хотя это не исключало их полностью при благоприятных обстоятельствах – и в записке начальника штаба ВВС, приложенной к директиве, подчеркивался истинный характер нового наступления, указывающего, что в городских атаках будущего «точками прицеливания должны быть застроенные районы, а не, например, верфи или авиазаводы». Другими словами, за относительно короткое время первоначальная теория стратегических бомбардировок, сложившаяся к 1939 году, претерпела до неузнаваемости изменения. Вместо дневного наступления с использованием точечных бомб, практические проблемы, не предвиденные теоретиками, превратили её в ночную бомбардировку по площадям.

Однако бомбардировки по площадям представляли собой ещё один недостаток: если предполагалось наносить удары по крупным городским комплексам ночь за ночью, как это было необходимо для деморализации промышленных рабочих до такой степени, чтобы важные предприятия прекратили работу, требовался очень большой флот бомбардировщиков, чего в начале 1942 года не существовало. Более того, даже при наличии самолётов мало что можно было бы добиться, если бы не было гарантии, что большинство обнаружит цель в темноте и, пролетев над ней, сбросит бомбы концентрированными группами, которые затопят службы гражданской обороны и уничтожат обширные районы городской застройки и промышленных объектов. В свете этих соображений Бомбардировочное командование не имело возможности эффективно выполнять Директиву о бомбардировках по площадям в начале 1942 года, и неудивительно, что именно в это время в Великобритании нарастало давление в пользу прекращения стратегических бомбардировок: влиятельные политики и военные настаивали на полномасштабном переводе тяжёлых бомбардировщиков и их экипажей на тактическую поддержку или военно-морское сотрудничество. Если Бомбардировочное командование хотело выжить и провести полномасштабные испытания стратегических бомбардировок, необходимо было быстро провести масштабные разработки и внести ряд усовершенствований как в эффективность, так и в оснащение.

Первые признаки улучшения появились 22 февраля 1942 года, всего через восемь дней после издания Директивы о бомбардировке площадей, когда маршал авиации сэр Артур Харрис был назначен главнокомандующим Бомбардировочным командованием. Он всецело поддерживал бомбардировку площадей и позднее, во время войны, вёл так называемые «Синие книги», показывающие с помощью наложений оргстекла на аэрофотоснимки масштабы ущерба, нанесённого немецким городам. Он полностью осознавал необходимость создания большого бомбардировочного флота, что вряд ли было возможно в условиях господствующей атмосферы влиятельной оппозиции. Поэтому его первой задачей было мобилизовать общественное мнение в свою пользу и добиться официального признания бомбардировок, по сути, путём создания видимости их большей эффективности, чем они были на самом деле. Метод, который он и его заместитель, маршал авиации сэр Роберт Сондби, выбрали, заключался в попытке сделать, казалось бы, невозможное, организовав налёт с участием 1000 самолётов. Ничего подобного никогда не предпринималось — более того, чтобы собрать 1000 самолетов, способных доставить бомбы в Германию, Харрису пришлось задействовать все свои передовые силы, резерв и даже части учебных кадров, — а риски были пугающими.

Даже при приемлемом уровне потерь (тогда около 5% от всех задействованных сил) Бомбардировочное командование могло ожидать потери более пятидесяти самолётов, и это без учёта столкновений в воздухе, попаданий бомб или сомнительных лётных качеств некоторых участвовавших экипажей, особенно тех, кто даже не закончил обучение. Но ставка окупилась. Когда британской общественности сообщили, что в ночь с 30 на 31 мая 1942 года 1046 бомбардировщиков атаковали Кёльн, их одобрение успешно сломило официальную оппозицию. В итоге Кёльну был нанесён лишь небольшой непоправимый ущерб, но относительно небольшие потери, понесённые атакующими силами – сорок четыре самолёта, или 3,9%, – и очевидная мощь Бомбардировочного командования окончательно вернули стратегическое наступление в историю. Любые разговоры о передаче бомбардировщиков Береговому командованию или тактической поддержке на других театрах военных действий теперь немедленно вызвали бы общественный резонанс.

Самолет B-17 ВВС США падает в огне после попадания зенитной артиллерии над Мерзебургом. Американские потери в дневных налётах были велики, пока им не удалось скоординировать действия истребителей и схемы полётов.

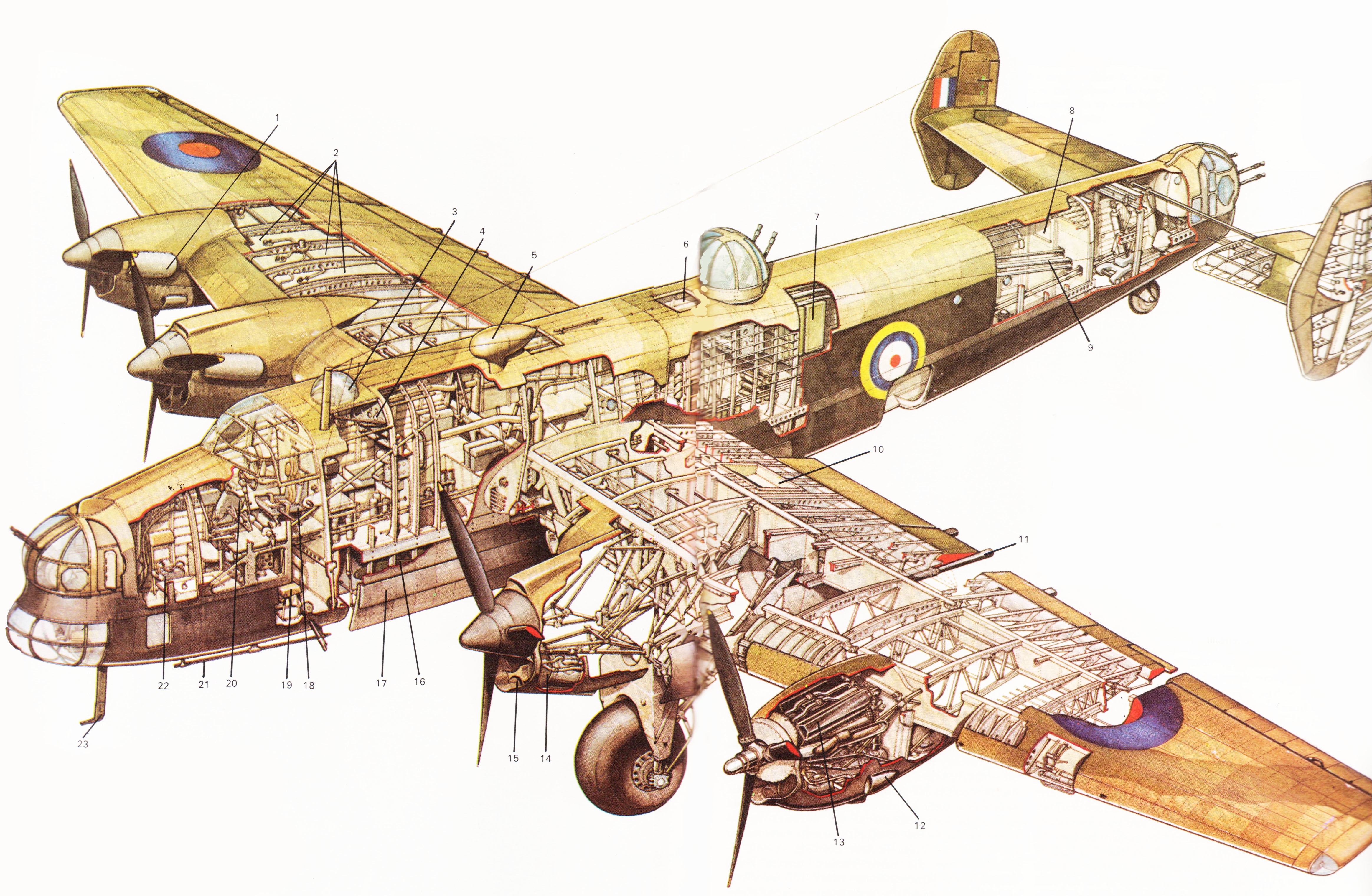

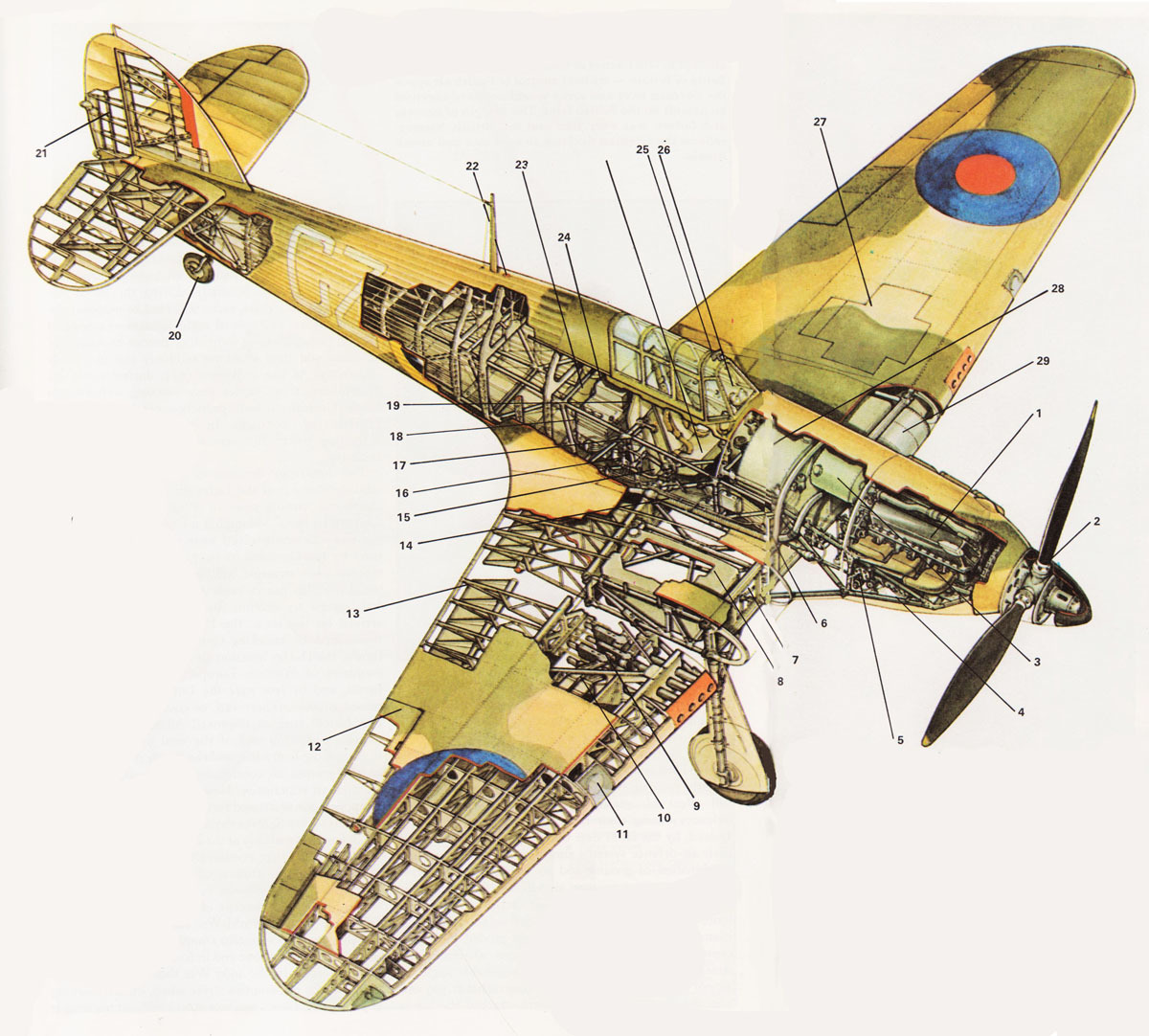

Получив эту жизненно важную передышку, Харрис занялся совершенствованием техники и оснащения своего командования, помня о том, что он участвовал в ночной операции. Что касается технического оснащения, ему повезло, что усовершенствования в конструкции самолётов уже велись до его назначения, поскольку к началу 1942 года двухмоторные ближнемагистральные «Веллингтоны» и «Уиттли» были заменены дальними бомбардировщиками, такими как «Шорт Стирлинг» и «Хэндли-Пейдж Галифакс». Эта тенденция развития достигла кульминации с появлением Avro Lancaster, первые несколько из которых были готовы к использованию в «Тысячном налёте» на Кёльн. Разработанный на основе неудачной двухмоторной машины, известной как «Манчестер», «Ланкастер», несомненно, был лучшим британским бомбардировщиком войны. К 1942 году «Стирлинг» и, в меньшей степени, «Галифакс» продемонстрировали недостатки в летно-технических характеристиках, но «Ланкастер», казалось, обладал большим потенциалом. Четыре его двигателя «Роллс-Ройс» были мощными, способными при необходимости поднимать самолёт на большую высоту и нести большую бомбовую нагрузку. Он был относительно быстрым, достаточно хорошо вооружённым для ночных полётов и, что самое главное, пользовался популярностью у лётчиков.

Однако разработка столь хорошего самолёта, хотя и дала Бомбардировочному командованию средства для выполнения этой задачи ещё в 1942 году, не принесла особой пользы, пока сохранялись проблемы с навигацией и прицеливанием бомб.

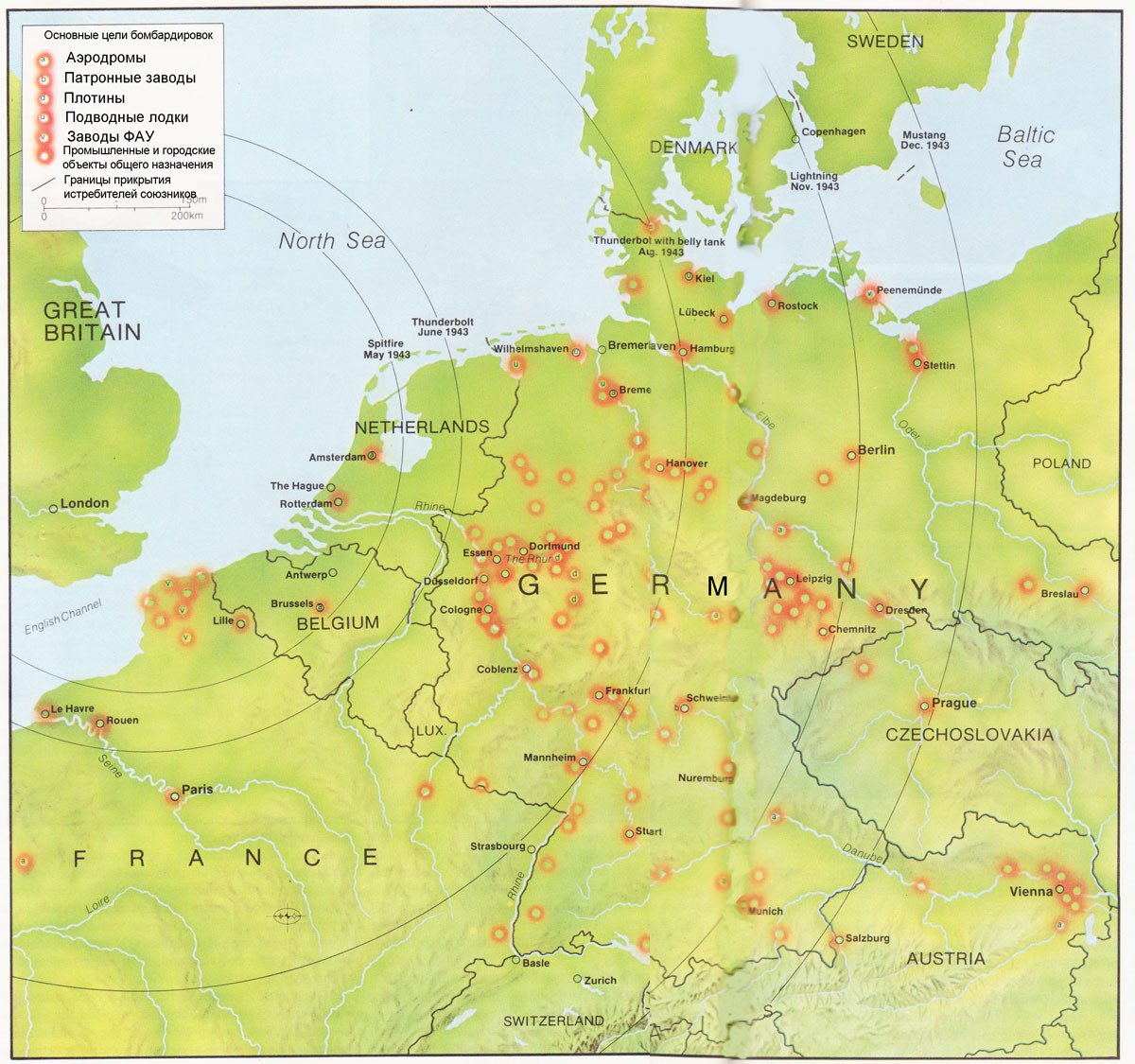

Стратегические бомбардировки Германии, проводимые Королевскими ВВС и ВВС США, наносили удары по гражданским и промышленным объектам. Королевские ВВС разработали тактику ночных бомбардировок, главным образом потому, что в первые годы войны у них не было достаточной огневой мощи и истребительного прикрытия. ВВС США взяли на себя дневные бомбардировки, атакуя промышленные объекты в попытке уничтожить немецкие военные заводы.

К счастью, учёные-авиаторы провели исследования, и ещё до появления Директивы о бомбардировке по площади были предприняты первые шаги по улучшению этих важнейших аспектов кампании. Что касается навигации, ряд радарных изобретений помогал бомбардировщикам находить цели в темноте. Первое из них, известное как Gee, появилось в начале 1942 года и позволяло штурману бомбардировщика определять своё местоположение, сверяясь с прибором, который принимал специальные сигналы с трёх станций, расположенных на большом расстоянии друг от друга в Англии. Прибор определял разницу между принимаемыми сигналами и выдавал мгновенное «определение», но страдал от недостатков дальности, будучи неспособным работать на расстоянии более 400 миль от побережья Англии из-за кривизны Земли. В декабре 1942 года появилось новое устройство — гобой, которое позволяло самолётам следовать за радарными лучами к заранее выбранным целям, но эффективная дальность снова была ограничена. Только в январе 1943 года, с появлением третьего изобретения — HzS, — штурман мог получить радиолокационную карту местности, над которой он летал. И хотя у неё тоже были недостатки, поскольку она была наиболее эффективна только при наличии контраста между сушей и водой, она всё же гарантировала вероятность попадания в цель.

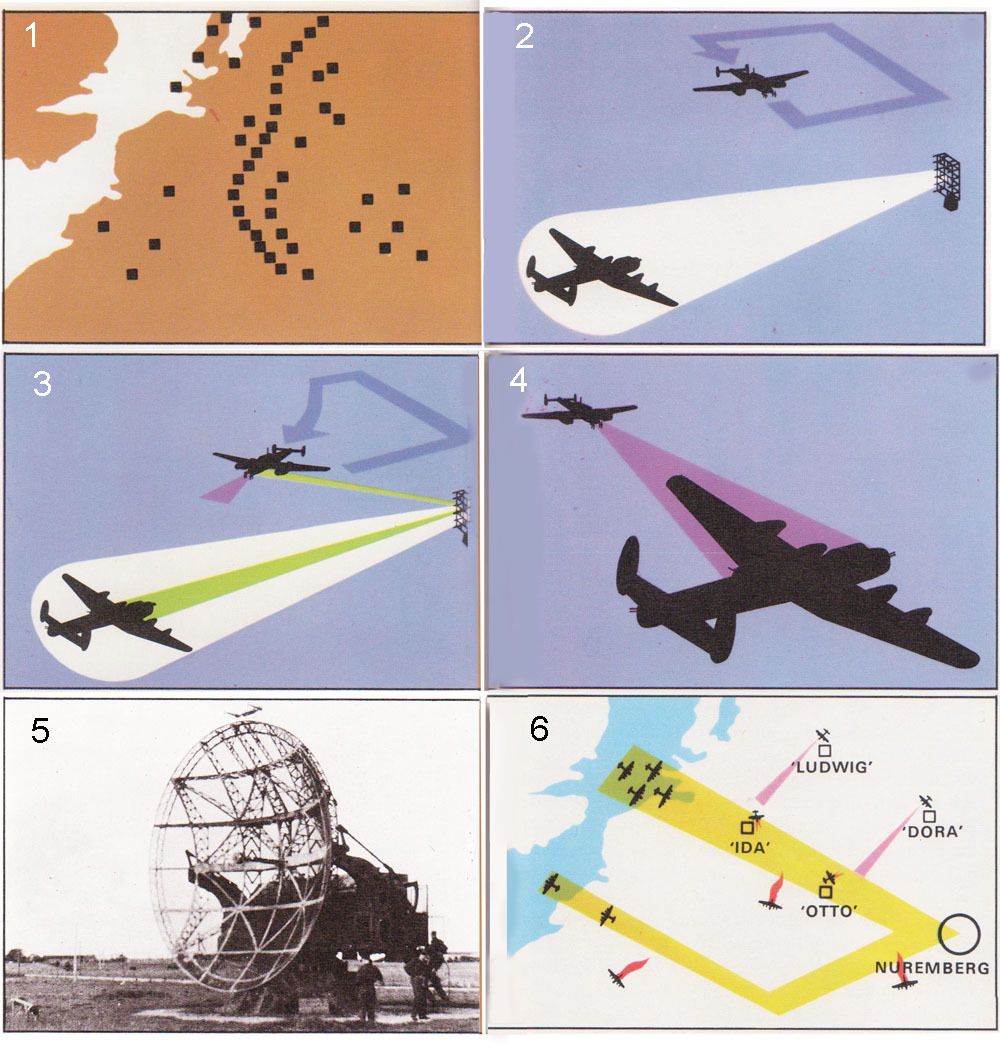

Примерно в то же время бомбардировщики стали применять стратегию атак цепочкой, а не поодиночке или эскадрильями. Первоначально это было введено для преодоления немецкой оборонительной системы, известной как «Линия Каммхубера» – ряда радиолокационных постов, зенитных станций и станций ночных истребителей, простиравшихся от Дании до Северной Франции. Эта система, разделив обороняемую территорию на ряд «коробок» и разместив в каждой из них ночные истребители, сумела уничтожить множество отдельных бомбардировщиков. В 1942 году британцы поняли, что один из способов преодолеть эту систему – сконцентрировать бомбардировщики и атаковать выбранные «коробки», одновременно сбивая с толку немецкие радары, сбрасывая огромное количество «Виндоу» – небольших металлических полосок, нарезанных на нужную длину волны. Эти полосы отображались на экранах радаров как скопления бомбардировщиков и заставляли противника отвлекать свои истребители от основного удара. Эта схема имела мгновенный успех. Она даже давала непредвиденное преимущество в навигации: пока лидеры цепочек находили цель, остальным бомбардировщикам оставалось только следовать за впереди идущим самолётом. Поскольку в дальнейшем лидеры, как правило, выбирались из числа более опытных экипажей (они с наибольшей вероятностью могли правильно определить цель), не потребовалось много времени, чтобы в их обязанности вошло обозначение целевой области, чтобы у следующих волн была определенная цель и можно было достичь концентрации разрушительной силы.

Эффективность этого метода «следопыта» была продемонстрирована уже 28 марта 1942 года, когда избранной группе бомбардировщиков, оснащённых новым радаром Gee, было поручено отметить балтийский город Любек красными ракетами и зажигательными бомбами. Результаты оказались впечатляющими: позже разведывательные фотографии показали, что почти половина города лежала в руинах. Впоследствии эта идея стала применяться регулярно. Действительно, к 1944 году руководители группы не только отмечали точку прицеливания, но и оставались в районе цели, направляя другие бомбардировщики, что обычно входило в обязанности старшего бомбардировщика. Когда подобные методы были полностью разработаны, Бомбардировочное командование достигло своего пика эффективности.

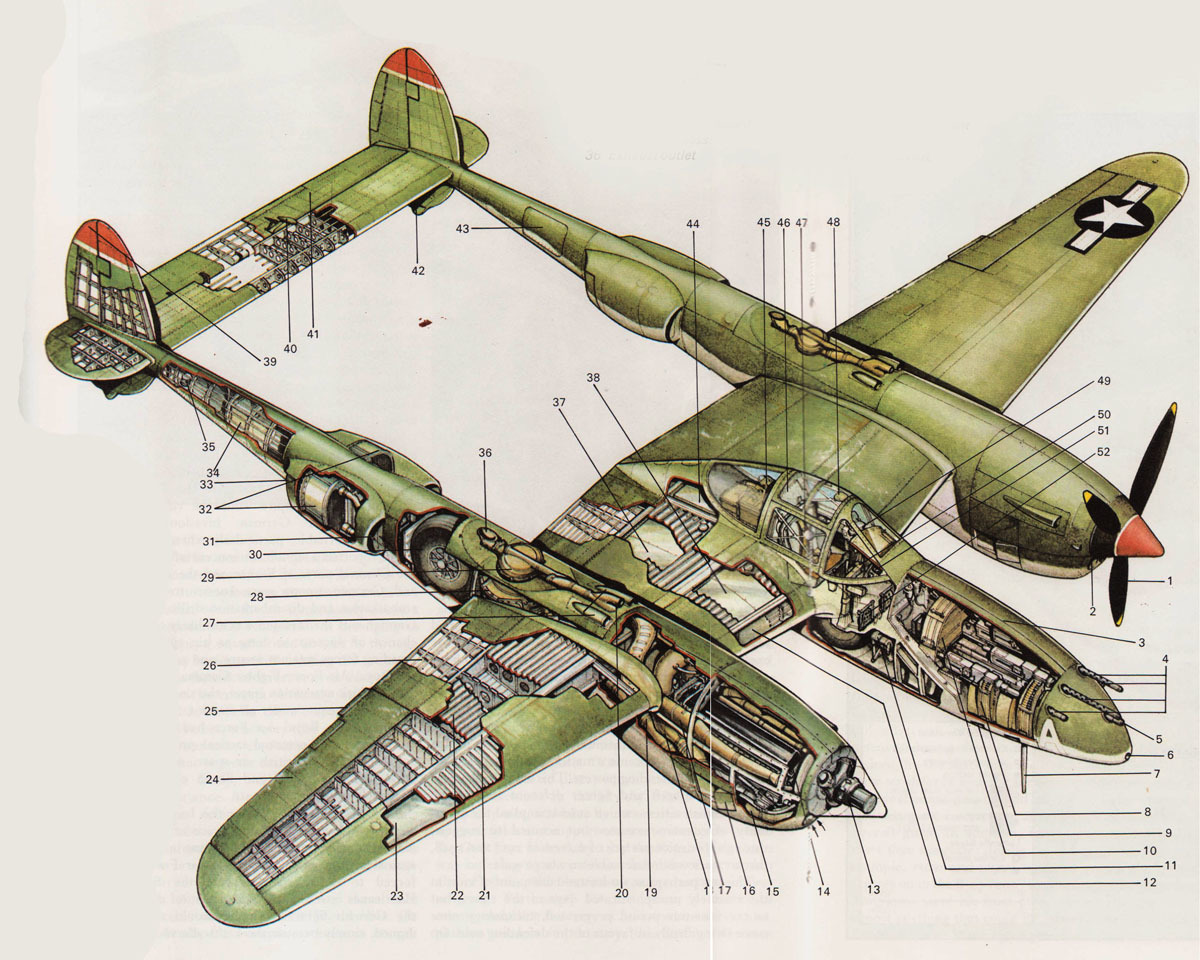

Тем временем в войну вступила Америка, и её огромная человеческая и промышленная мощь обещала подкрепление Бомбардировочному командованию, которое должно было стать решающим фактором в исходе кампании. Но этого не произошло сразу по двум основным причинам. Во-первых, американцы отказались действовать лишь в качестве подкрепления, желая внести свой собственный вклад в воздушное наступление. Во-вторых, у них тоже были идеи стратегической бомбардировки, унаследованные от Митчелла, и, уверенные в своих разработках «самообороняющихся» бомбардировщиков B-17 Flying Fortress и B-24 Liberator, они не поддавались уговорам нанести удар по Германии днём. Ещё до войны в Калифорнии были проведены эксперименты, которые, по-видимому, доказали, что высоколётные самолёты могут поражать очень маленькие цели с впечатляющей степенью успеха, и американцы не видели оснований сомневаться в возможности достижения таких же результатов и над Европой. К сожалению, некоторые важные проблемы были упущены из виду, в чём ВВС 8-й армии США убедились на собственном опыте в 1942 и 1943 годах.

Первой из них была погода. Для высокоточных атак на большой высоте требовались ясное небо и хорошая видимость, и, хотя такие условия, возможно, были обычным явлением в Калифорнии, в небе Северо-Западной Европы их заметно не было большую часть года. В результате длительные периоды, в течение которых операции были невозможны или налёты отменялись из-за облачности над целью, приводили к опасному подрыву морального духа экипажей, не говоря уже о недостаточном ущербе, нанесённом противнику.

Во-вторых, и, возможно, ещё важнее, эксперименты в Калифорнии не учитывали противодействие противника. Если небо было чистым, а видимость хорошей для американцев, то и для немцев это была идеальная ситуация: перехватчики могли легко атаковать бомбардировщики, в то время как зенитным орудиям требовалось лишь визуальное наблюдение. Само собой разумеется, первоначальные потери американцев были тяжёлыми, кульминацией которых стали два налёта на заводы по производству шарикоподшипников в Швайнфурте в 1943 году. В первом из них, 17 августа, было потеряно 36 бомбардировщиков из 229. Когда же это повторилось 14 октября, когда было уничтожено 60 из 291 самолёта, американцам пришлось пересмотреть свои планы. Поскольку большинство потерь было вызвано действиями истребителей-перехватчиков, несмотря на введение «боевых боксов», когда бомбардировщики группировались для взаимной защиты, единственным выходом, казалось, было полное уничтожение Люфтваффе. Пока его не выманили и не уничтожили, дневное наступление не могло даже начаться, поскольку, независимо от убеждений Митчелла и экспериментов в Калифорнии, самообороняющемуся бомбардировщику требовалось полное превосходство в воздухе, чтобы быть эффективным.

Схема радиолокационного перехвата. Цепь станций покрывала оккупированную Европу и Германию. Сначала они обнаруживали бомбардировщик и направляли его на кружащий ночной истребитель. Как только истребитель оказывался в зоне действия своих радаров, он атаковал. Типичный налёт на Нюрнберг позволял перехватить поток бомбардировщиков на подходе к цели и при возвращении домой.

Очевидным способом достижения такого превосходства было уничтожение Люфтваффе и его вспомогательных служб на земле путём атак на аэродромы, нефтяные объекты и авиазаводы, но потери при этом неизбежно были бы велики. Американцы же предпочли уничтожать вражеские самолёты по одному в небе над Европой, совершая налёты практически на всё, что немцы были вынуждены защищать. Но, как показали недавние данные о потерях, бомбардировщики не могли справиться с этим в одиночку, и потребовалась разработка специальных дальних истребителей сопровождения. Использование эскортных самолётов никогда не было прямо исключено из американского наступления, но в первые месяцы единственные доступные машины – P-38 Lightning, P-47 Thunderbolt, P-51 Mustang с двигателями Allison и предоставленные Королевскими ВВС Spitfire – не обладали достаточной дальностью полёта для сопровождения бомбардировщиков далеко за пределами оккупированной Франции. Лишь в конце 1943 года, когда на Mustang были установлены двигатели Rolls-Royce, появились истребители, способные сопровождать бомбардировщики практически в любой точке Европы, вступать в бой с противником и уничтожать его в небе. Тогда, и только тогда, американцы начали обретать столь необходимое им превосходство в воздухе.

С этим американским прорывом, с одной стороны, и новыми британскими методами ночных бомбардировок, с другой, начало 1944 года должно было ознаменоваться началом настоящего и решительного Совместного бомбардировочного наступления, приказы о котором существовали на бумаге со времён Касабланкской конференции и директивы «Pointblank» от января 1943 года. Однако вторжение союзников в Европу имело приоритет, и в период с апреля по сентябрь 1944 года основная часть бомбардировочных флотов обеих стран была переключена на тактические атаки на побережье Франции. Таким образом, когда стратегическое наступление возобновилось в полной мере осенью 1944 года, война подходила к концу, и хотя британские и американские бомбардировщики, действуя ночью и днём соответственно, могли совершать обширные полёты над быстро уменьшающейся Германией в течение примерно восьми месяцев, остаётся спорным, было ли их наступление успешным в том смысле, в каком оно было предпринято.

Практические проблемы организации воздушного наступления, задуманного в 1939 году, изначально были колоссальными. С британской стороны вскоре стало очевидно, что убеждение Тренчарда в невозможности противовоздушной обороны просто несостоятельно, а с учетом того, что потери в 50% за операцию, наблюдавшиеся практически сразу, теория дневных бомбардировок Королевских ВВС нуждалась в пересмотре. Последующий переход от дневных к ночным бомбардировкам выявил проблемы поиска и уничтожения целей; более поздний переход от точных бомбардировок к бомбардировкам по площади потребовал создания совершенно нового оружия. Это потребовало времени и денег – к лету 1944 года около 40% британской промышленности было направлено исключительно на бомбардировочное наступление – и к тому времени, когда Бомбардировочное командование было готово к проведению эффективного воздушного наступления, тактические требования дня «Д» взяли верх.

Экипаж бомбардировщика ВВС США пробирается через тесный люк в кабину пилота и к месту стрелка. Американцы сосредоточились на дневных налётах, которые, несмотря на значительные затраты, были более точными. Они также пытались поражать важные экономические цели, такие как нефтяные и промышленные объекты.

То же самое произошло и с американцами: практические проблемы завоевания полного господства в воздухе задержали развитие их наступательной стратегии в полную силу. Общим результатом этих проблем и задержек стало то, что за почти шестилетнюю войну полномасштабные стратегические бомбардировки могли проводиться лишь около восьми месяцев. Таким образом, стратегические бомбардировки, далеко не являясь простой операцией, как представляли себе теоретики межвоенного периода, на самом деле были чрезвычайно сложным делом, требующим огромных средств и научных знаний даже для начала. Если вспомнить, что к маю 1944 года погибло почти 100 000 лётчиков союзников, начинаешь задаваться вопросом: а стоило ли всё это усилий?

Эти сомнения усиливаются, когда, в качестве второго фактора, рассматриваются физические результаты наступления на Германию. Возвращаясь к первоначальной теории, наступление преследовало две цели: подрыв морального духа гражданского населения и уничтожение немецкой военной промышленности, и, хотя методы, применявшиеся союзниками, были изменены, эти цели оставались неизменными. Были ли они достигнуты?

Что касается морального духа гражданского населения, ответ, вероятно, отрицательный. Можно найти отдельные примеры паники – например, огненный шторм в Гамбурге в июле 1943 года заставил 900 000 человек покинуть этот район и посеять панику, – но в целом бомбардировки оказали на Германию такое же воздействие, как и на Великобританию в 1940/41 годах: они породили решимость продолжать действовать и работать сообща перед лицом общей беды. В Германии, конечно же, этому способствовал репрессивный нацистский режим, устанавливавший железное правило, нарушение которого вело к наказанию, более суровому, чем воздушные бомбардировки.

Гораздо сложнее сделать какие-либо выводы о влиянии бомбардировок на немецкую военную промышленность. Нет сомнений, что союзники сильно недооценивали немецкий промышленный потенциал на протяжении всей войны. Таким образом, хотя бомбардировки могли уничтожить промышленное предприятие, оно, как правило, выводилось из строя на сравнительно короткое время, поскольку оборудование и рабочих можно было быстро заменить или переместить в другое место. Кроме того, немецкая промышленность мобилизовывалась лишь постепенно, в соответствии с военными усилиями, и к 1944 году немецкое военное производство находилось на более высоком уровне, чем в 1940 году, до начала бомбардировочного наступления; это подтверждается следующей таблицей:

Производство военной техники в Германии, 1940–1944 гг.

1940 1941 1942 1943 1944

Самолёты 10 200 11 000 14 200 25 000 39 600

Танки 1 600 3 800 6 300 12 100 19 000

Артиллерия 6 300 7 800 13 600 38 000 62 300

Боеприпасы (млн. выстрелов) 2 950 1 340 1 340 3 170 5 370

Подводные лодки 76 218 238 279 229

Нефть (1000 мет. тонн) 4 652 5 542 6 368 7,508 5,412

На основании этих данных можно сделать вывод, что бомбардировки не внесли существенного вклада в победу в войне.

Возможно, это крайняя точка зрения, поскольку необходимо учитывать ряд других факторов. Во-первых, конечно, невозможно сказать, каких колоссальных высот военного производства достигла бы Германия без бомбардировок. Во-вторых, в результате бомбардировок к 1943 году немецкая промышленность была вынуждена перейти к обороне, производя оборонительное оружие и самолёты вместо танков и артиллерии. Аналогичным образом, к началу 1944 года 1 000 000 обученных солдат и лётчиков были заняты в самой Германии, обслуживая противовоздушную оборону, а многие эскадрильи Люфтваффе были задействованы в противовоздушной обороне вместо тактических атак на вражеские армии. Одного их влияния на Западном или Восточном фронтах могло быть решающим.

Эти моменты, несомненно, уравновешивают картину, но вопрос всё же остаётся: стоило ли всё это того? Очевидно, если бы война была выиграна одними лишь бомбардировками, можно было бы без колебаний восхвалять проницательность таких людей, как Дуэ, Митчелл и Тренчард. Однако следует помнить и подчеркнуть, что именно физическое поражение немецких армий и оккупация немецкой территории сухопутными войсками союзников положили конец войне. Стратегические бомбардировки, несомненно, ослабили немецкую мощь и способствовали окончательной победе, но, учитывая все обстоятельства, теория стратегических бомбардировок как средства победы в войне, выдвинутая в 1939 году, не оправдала ожиданий. Не только методы их осуществления требовали радикального изменения перед лицом практических проблем, но и сами цели были сильно переоценены. Судя по результатам наступления на Германию, авиация не имела стратегического значения в смысле победы в войне. Но эта точка зрения основана на результатах только одной кампании, и для того, чтобы прийти к максимально сбалансированному выводу, необходимо рассмотреть, по крайней мере в общих чертах, уроки наступления против Японии и Северного Вьетнама.

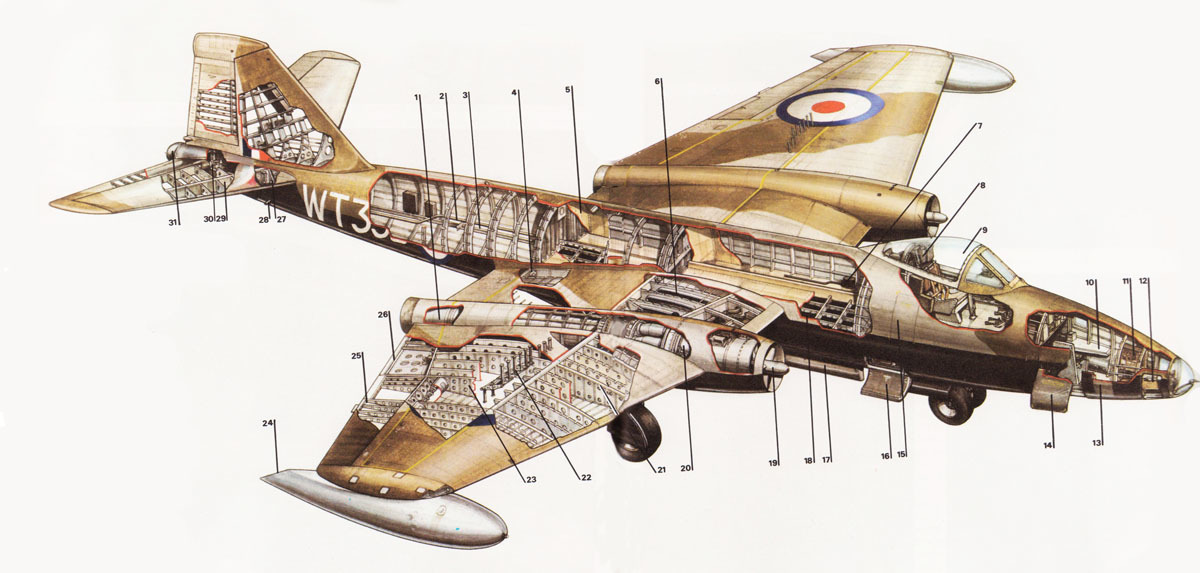

1. Защитный экран выхлопной системы 2. Топливные баки 3. Астрокупол 4. Приборная панель механика 5. Петля DIF 6. Задний аварийный люк 7. Погреба с боеприпасами 8. Дверь в хвостовую турель 9. Траки для боеприпасов 10. Укладка в грязную тару 11. Трубы слива топлива 12. Воздухозаборник карбюратора 13. Двигатель Merlin XX 14. Радиатор системы охлаждения 15. Радиатор системы охлаждения 16. Бомбоотсек 17. Створки бомболюка 18. Кресло пилота 19. Кресло радиста 20. Органы управления пилота 21. Дипольная антенна 22. Место штурмана 23. Напорная головка

Двигатели: четыре Merlin XX с винтами Rotol с постоянной скоростью вращения

Экипаж: семь человек

Размах крыльев: 98 футов 10 дюймов

Длина: 71 фут 7 дюймов

Максимальная скорость: 260 миль/ч на высоте 19 000 футов

Максимальная бомбовая нагрузка: 13 000 фунтов на дальности 600 миль (600 миль), 4000 фунтов на дальности 1900 миль (3000 фунтов)

Вооружение: девять 303-дюймовых пулеметов

Если рассматривать их по порядку, то объявление Японией войны Америке путём нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года застало американские ВВС, несмотря на влияние идей Митчелла, неподготовленными к немедленному стратегическому наступлению. Планы нападения на японскую территорию существовали на бумаге, но когда их удалось реализовать на практике, возникло множество проблем.

Наиболее важной из них была полная нехватка подходящих баз для отправки бомбардировщиков. С японским наступлением через Тихий океан в начале 1942 года острова, способные содержать взлётно-посадочные полосы в пределах досягаемости Японии, были потеряны. Единственной альтернативой был материковый Китай, где армии Чан Кайши сражались с японцами с 1937 года, но и здесь практические трудности были ужасающими. Пока японские войска оставались в этом районе, любые аэродромы в Китае постоянно подвергались риску быть захваченными, в то время как длинная и ненадёжная линия снабжения через Гималаи из Индии делала содержание бомбардировочного флота практически невозможным. Следует признать, что ещё 18 апреля 1942 года полковник Джеймс Дулиттл возглавил налёт на Токио бомбардировщиками B-25 Mitchell, вылетевшими с авианосца «Хорнет», но это никогда не рассматривалось как долгосрочное решение проблемы и может рассматриваться исключительно как упражнение по поднятию морального духа американцев. Очевидно, что прежде чем можно было начать настоящее стратегическое наступление, требовалась колоссальная организационная работа.

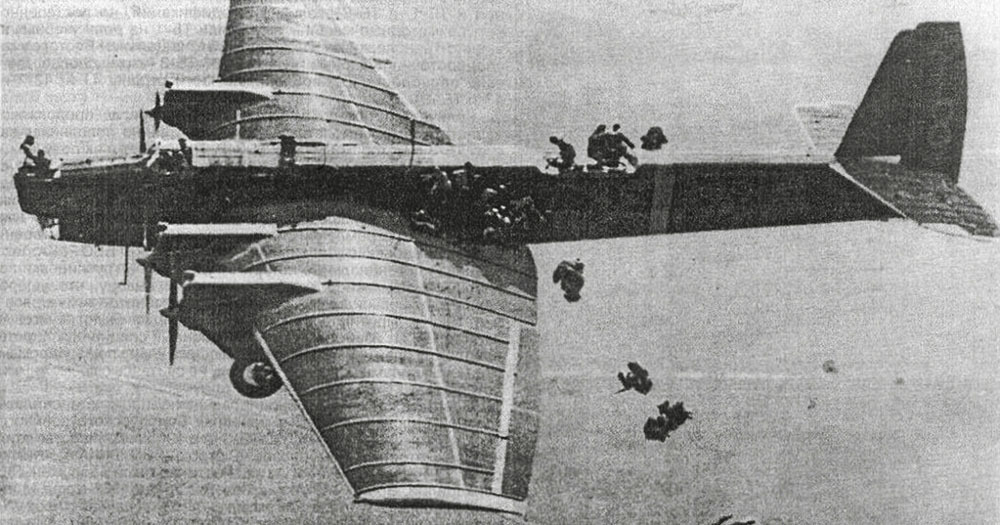

В конечном счёте, несмотря на все недостатки, американцы решили первоначально разместить свои бомбардировщики в Китае, и именно оттуда специально разработанные дальние самолёты B-29 Superfortress начали наступление на Японию. Однако первые налёты состоялись лишь в июне 1944 года, через два с половиной года после начала войны, и даже тогда не были особенно эффективными. Выполняя дневные точные атаки согласно теории Митчелла, B-29S несли тяжёлые потери, главным образом потому, что им приходилось пересекать большую часть оккупированной японцами территории, прежде чем приблизиться к своим целям. В ряде случаев налёты полностью прекращались из-за японских атак на передовые авиабазы, недостатка поставок из Индии и, что наиболее часто встречалось, из-за ужасных погодных условий. Только после того, как американцы вернули себе Марианские острова в центральной части Тихого океана, появилась относительно надёжная база. А поскольку эта кампания закончилась только в августе 1944 года, острова смогли быть готовы к приёму B-29S только в следующем ноябре.

Однако в результате операции в Китае постепенно сворачивались, и с декабря 1944 года наступление началось в полную силу с Марианских островов. К тому времени тактика существенно изменилась, во многом так же, как тактика Королевских ВВС в первые месяцы наступления на Германию. К концу 1944 года B-29S стали чаще использовать для бомбардировок площадных территорий, сбрасывая зажигательные бомбы и недавно изобретенный напалм на японские дома, а не на заводы, причем нередко налеты проводились и ночью.

B-29 ВВС США над целью. Хотя бомбовая нагрузка была меньше, чем у «Ланкастера» ВВС Великобритании, B-29 имел герметичный кокпит, что позволило экипажу вывести его за пределы досягаемости зенитного огня с земли.

Применение этих методов достигло кульминации в разрушительном налёте на Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, в котором, по оценкам, погибло почти четверть миллиона человек. Что касается разрушительной силы, тактика наступления была безупречной, но, опять же, стратегия завершения войны посредством таких налётов не сработала. Японский народ не поддался панике, и их промышленность, хотя и серьёзно пострадала, не прекратила производство. Другими словами, уроки этого наступления, по-видимому, те же, что и уроки наступления на Германию: организация стратегической бомбардировочной кампании требует много времени, затрат и чревата проблемами; бомбардировщикам не всегда удается пробиться к точным целям днем, что требует перехода к ночным бомбардировкам по площадям, чтобы компенсировать потери и отсутствие результатов, и даже в этом случае не обязательно наступает паника среди гражданского населения и разрушение военной промышленности противника.

Но это был не конец истории наступления на Японию, поскольку 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки соответственно. Результаты этих атак были немедленно восприняты как полное подтверждение теорий Дуэ и Митчелла, поскольку благодаря сбросу атомных бомб была достигнута капитуляция Японии и предотвращено чрезвычайно дорогостоящее вторжение с моря в Японию. Аргументы в пользу сохранения военно-воздушных сил на стратегическом уровне получили столь необходимую поддержку и, в случае Америки, привели к формированию независимого Стратегического авиационного командования, ответственного исключительно за доставку атомного оружия. Более того, некоторые американские теоретики даже зашли так далеко, что предположили, что при наличии такого оружия нет необходимости в крупных обычных сухопутных и морских силах: интересный возврат к одному из наиболее спорных аргументов Дуэ и Митчелла.

B-17 ВВС США в сопровождении «Мустангов» строятся над Англией перед дневным налётом на Германию.

К сожалению для американцев, в 1949 году русские разработали собственные атомные бомбы, и, осознав, что стратегическое наступление с применением такого оружия приведёт к ответному удару и неприемлемому ущербу для обеих сторон, атомная война перешла в сферу сдерживания, поскольку ни одна из сверхдержав не была готова атаковать другую, за исключением случаев провокаций, которые ещё не встречались. Тем не менее, в результате атак на Хиросиму и Нагасаки стало широко признано, что стратегические бомбардировки могут привести к победе в войне, без какого-либо различия между обычным и атомным оружием. Несмотря на вопиющие уроки Второй мировой войны, вновь прозвучали доводы в пользу того, что решающим фактором является воздух, и широко распространилось мнение, что стратегические бомбардировки, независимо от применяемого оружия, могут решить исход будущей войны, не слишком полагаясь на военные или военно-морские кампании. Результаты этого интересного игнорирования уроков прошлого наглядно продемонстрированы на примере Вьетнама, особенно на примере американских нападений на Северный Вьетнам в период с февраля 1965 по февраль 1973 года.

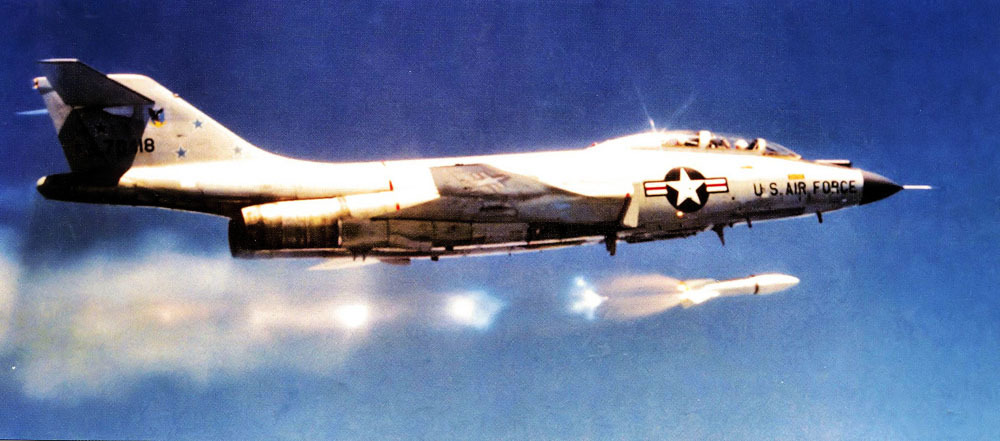

Беспристрастную и точную информацию об этих столкновениях найти сложно, поскольку мы находились довольно близко к месту событий, но очевидно, что, когда они начались в 1965 году, преследовались три основные цели. Во-первых, воспрепятствовать проникновению северо-вьетнамских войск на юг, нанося удары по линиям снабжения, мостам и тыловым районам к северу от демилитаризованной зоны вдоль 17-й параллели: кампания носила скорее тактический, чем стратегический характер. Во-вторых, предполагалось, что любые налёты на противника будут способствовать повышению морального духа южновьетнамцев, а позднее это также рассматривалось как способ укрепить боевой дух американских сухопутных войск, но и это вряд ли можно назвать стратегическим. В-третьих, и это ещё важнее, утверждалось, что стратегия точечных ударов по ключевым отраслям промышленности – нефтяной, смазочной, гидроэлектростанциям, угольной, металлургической – вынудит ханойское правительство запросить мира или, по крайней мере, прекратить поддержку Вьетконга на юге. Более того, эта стратегия должна была включать элемент «карательного торга», в рамках которого американцы в своих операциях, метко названных «Раскаты грома», начинали с атак на сельскую промышленность, чтобы продемонстрировать возможности своей авиации. Предполагалось, что это заставит северовьетнамцев остановиться и переосмыслить свою позицию. Если это не сработает, следующая серия атак приблизится к городам Ханой и Хайфон, прежде чем очередная пауза даст противнику ещё один шанс осознать свою ошибку. Акцент всегда делался на точном уничтожении ключевых промышленных объектов, но фактически американцы держали города Северного Вьетнама в заложниках, завися от решения Ханоя о продолжении конфликта.

Возможно, это была довольно тщетная надежда, как мог бы заметить любой ветеран бомбардировок Второй мировой войны, и не была доведена до логического завершения. Американские политики в Вашингтоне, похоже, не задумывались о том, что произойдёт, когда стратегические бомбардировщики и их эскорт достигнут Ханоя и Хайфона, и в этом случае результаты были предсказуемы. К 1973 году американцы сбросили на Северный Вьетнам в десять раз больше бомб, чем за всю Вторую мировую войну на Германию и Японию вместе взятые, и фактически атаковали цели в городских центрах, но всё это безрезультатно. Америка оказалась под сильным давлением как со стороны других мировых держав, так и со стороны общественного мнения внутри страны, требуя полностью прекратить наступление. Истребители-бомбардировщики сбивались ракетами класса «земля-воздух» и огнём с земли, а выжившие экипажи стали полезными заложниками противника на последующих мирных переговорах; северовьетнамцы не поддались панике и, поскольку у них не было настоящей военной промышленности, снабжаемой в основном из других коммунистических стран, практически не ощутили последствий на передовой. Более того, порой точность наступления оставляла желать лучшего (как это испытали на себе в 1970 году обитатели посольства Алжира в Ханое, расположенного более чем в миле от ближайшего промышленного объекта), и северовьетнамцы не были отправлены бомбами ни к столу переговоров, ни «назад в каменный век». В очередной раз урок, который должен был стать очевидным к настоящему моменту, пришлось усвоить на горьком опыте: стратегические бомбардировки с применением обычного оружия не приносят победы в войнах.

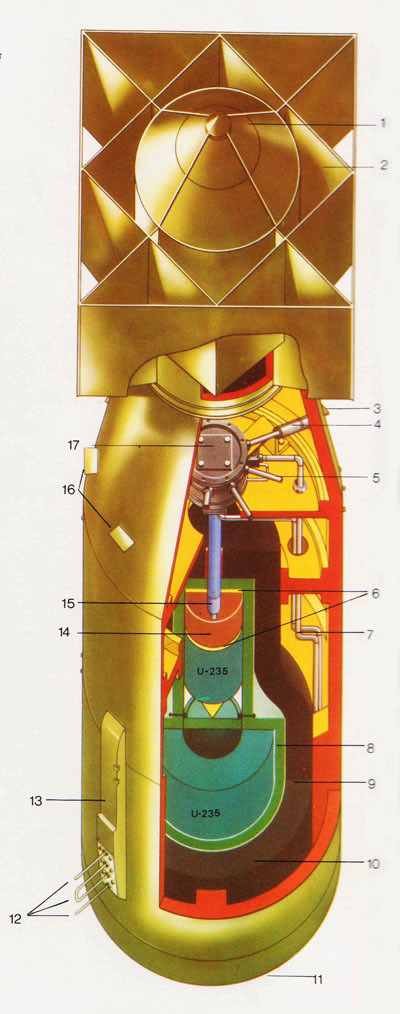

Разрез бомбы U-235 «Малыш». U-235

1. Хвостовой конус 2. Стабилизаторы хвостового оперения 3. Дефлекторы воздушного потока 4. Воздухозаборная труба 5. Датчики давления 6. Упаковка 7. Электропроводка и схемы взрывателей 8. Отражатель нейтронов 9. Литой корпус бомбы 10. Свинцовый защитный контейнер 11. Взрыватели 12. Датчики телеметрического контроля 13. Аккумуляторные батареи 14. Обычный заряд взрывчатого вещества 15. Детонирующая головка 16. Дефлекторы воздушного потока 17. Воздушный детонатор

«Малыш» – атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. По сегодняшним меркам, «Малыш» и «Толстяк» так же важны, как и верёвочный флайер, поскольку они знаменуют начало атомного века.

По сути, это основной вывод, хотя и не означает, что теория стратегических бомбардировок полностью умерла: отнюдь нет. И Америка, и Советский Союз – едва ли не единственные страны, которые всё ещё могут позволить себе стратегическое вооружение в больших масштабах, – в настоящее время занимаются разработкой и производством оружия, предназначенного специально для подрыва моральной и физической способности противника вести эффективную войну посредством воздушного нападения. Конечно, большинство этого оружия является ядерным и, как таковое, благодаря своей разрушительной мощи, действительно может служить подтверждением теорий Дуэ и Митчелла, но интересно отметить, что применение обычных боеприпасов, доставляемых пилотируемыми бомбардировщиками, не игнорируется. Советский Союз выпускал в довольно больших количествах бомбардировщики «Бэкфайр», способные нести как ядерное, так и обычное оружие, и хотя его создатели заявляют, что его дальность полета позволяет наносить только тактические удары в пределах европейского театра военных действий, он может быть оснащён системами дозаправки, которые позволят ему достичь восточного побережья Америки. Тем временем американцы, несмотря на недавний отказ от бомбардировщика B-1, содержат значительный парк модернизированных B-52S, в первую очередь в качестве платформ доставки революционных крылатых ракет воздушного базирования (ALCM).

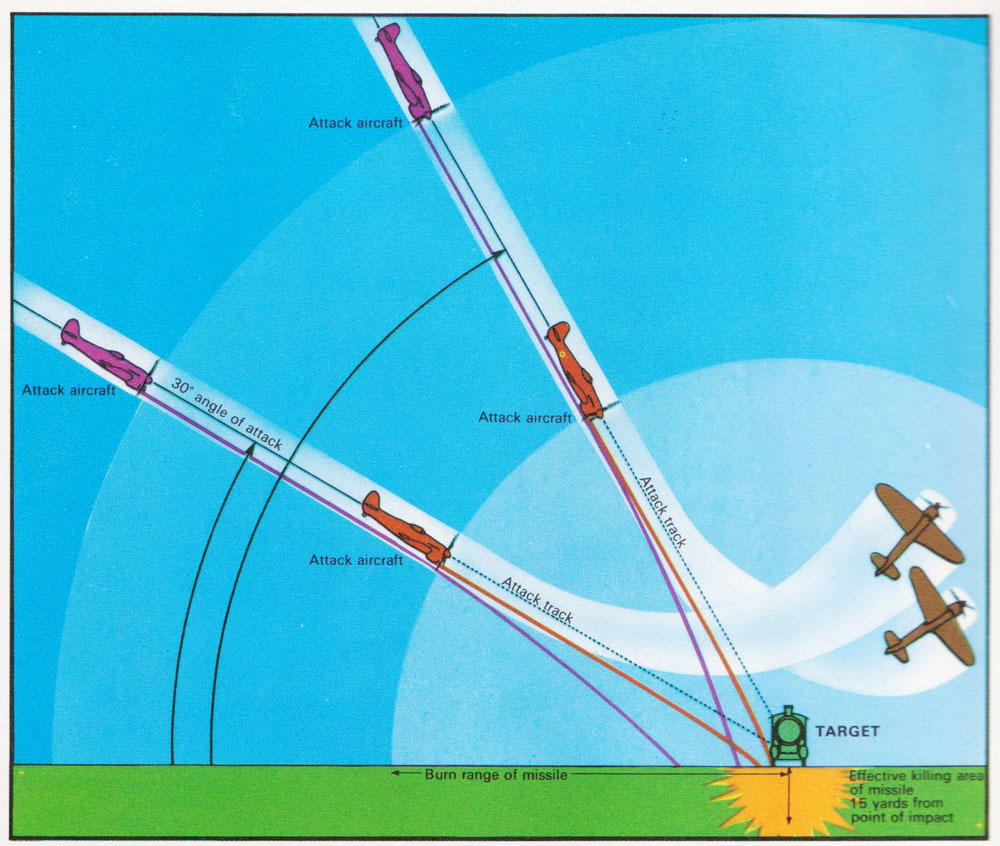

Эти КРВБ с их сложными системами наведения, позволяющими им «читать» рельеф местности, способны приближаться к выбранным целям на высоте менее 100 футов (30 м), ниже уровня радаров и зенитной обороны, и обеспечивают точность попадания до девяти метров (9 м) на расстоянии 2000 миль (3200 км). Они, несомненно, являются оружием будущего и, можно сказать, полностью меняют характер стратегических бомбардировок. Они представляют собой новейшее достижение технологической революции, начавшейся во время войны во Вьетнаме, когда американцы разработали «умные» бомбы, наводимые на конкретные цели с помощью телекамер или лазерных лучей: разработка, которая, казалось, наконец-то решила извечную проблему точности бомбометания, повысив эффективность бомбардировок выбранных промышленных объектов. Конечно, полевые испытания такого оружия на нефтяных объектах близ Ханоя в 1972 году дали впечатляющие результаты, но они дороги и могут быть уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, в любой будущей войне, особенно между сверхдержавами, они, вероятно, будут применяться только против тактических целей. Если война достигнет стратегического уровня, ядерные боеголовки смогут гораздо эффективнее справляться с разрушением, и в случае их применения стратегические бомбардировки могут оказаться настолько разрушительными, что споры об их эффективности будут бессмысленны. Короче говоря, стратегические бомбардировки могут быть эффективны только в том случае, если разрушения настолько масштабны, что результаты наступают практически мгновенно.

Разведка и наблюдение

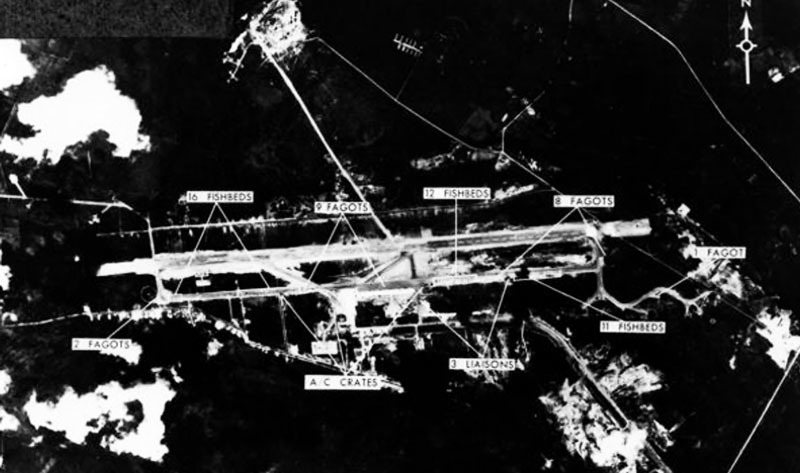

Аэродром на Кубе с истребителями советского производства на пунктах рассредоточения вдоль главной полосы.

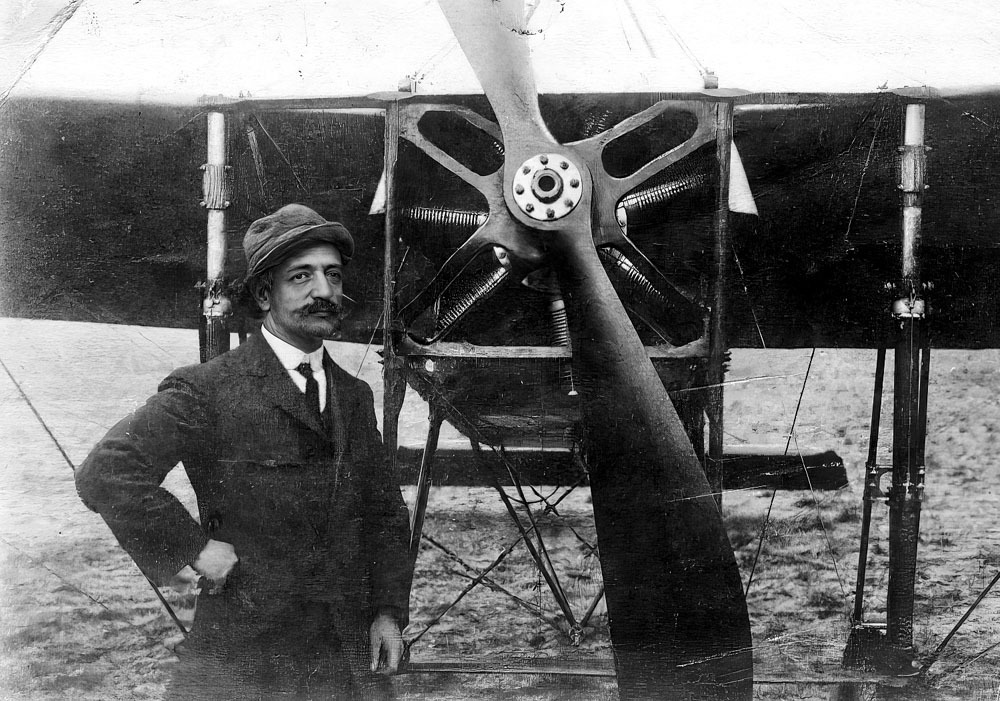

Капитан Пьяцца из итальянских ВВС. В 1911 году он продемонстрировал военный потенциал самолётов как в качестве разведывательных и разведывательных судов, так и для пресечения боевых действий, атак на подкрепления и снабжение в операциях против турок.

Несмотря на довольно негативные выводы, сделанные к настоящему времени, нет никаких сомнений в том, что авиация произвела революцию в военном деле в текущем столетии, главным образом, добавив третье измерение, которое предлагает совершенно новые концепции и возможности тем, кто участвует в управлении организованным конфликтом. Тот факт, что стратегический потенциал этих возможностей преувеличивался в прошлом, не умаляет значения авиации, и цель этой части книги — проанализировать это влияние в тактических, или боевых, аспектах войны.

Наиболее очевидным военным применением самолётов в период их появления была разведка и наблюдение. Один из основных принципов успешной войны — элемент внезапности, и для его достижения в любое время и в любом месте по вашему выбору необходимо знать о противнике как можно больше. До появления авиации такая разведка и наблюдение осуществлялись разведчиками или подразделениями армии или флота, действующими задолго до основных сил. Например, во время Пиренейской войны (1808–14) герцог Веллингтон использовал оба метода, посылая шпионов за французские линии, чтобы составить план расположения противника и оценить возможные маршруты движения основных сил, и используя свои кавалерийские подразделения для донесения о ситуации «по ту сторону холма». В военно-морском контексте, рассматривая тот же исторический период, лорд Нельсон заменил разведчиков торговыми моряками, а кавалерию — быстроходными фрегатами или канонерскими лодками. Но во всех случаях результаты были неудовлетворительными.

Информация ограничивалась непосредственной зоной наблюдения, наблюдаемой лишь несколькими людьми; то, что они видели, зависело от географии и рельефа местности в двухмерном пространстве; и к тому времени, как их разведданные доходили до командира, они неизменно устаревали. Появление самолётов, способных относительно быстро преодолевать большие расстояния, преодолевая естественные препятствия, изменило всё это, и потенциал разведки/наблюдения вскоре был оценен по достоинству. Традиция экспериментов с воздушными шарами, начавшаяся как минимум с 1794 года, когда в битве при Флерюсе французы наблюдали за позициями противника и соответственно корректировали свои планы атаки, придала им авторитет и сделала неотъемлемой частью военной организации. Действительно, ко времени экспериментов братьев Райт в 1903 году большинство европейских армий (и некоторые флоты) имели аэростатные секции, но их применение было ограничено необходимостью спокойной погоды и привязкой к одной точке на земле неподвижными тросами. Наблюдатели с воздушных шаров были бесполезны в изменчивой боевой обстановке.

Капитан Пьяцца из итальянских ВВС. В 1911 году он продемонстрировал военный потенциал самолётов как в качестве разведывательных и разведывательных судов, так и для пресечения боевых действий, атак на подкрепления и снабжение в операциях против турок.

Именно капитан итальянских ВВС Пьяцца дал первое представление о новом потенциале над Триполи в 1911 году, хотя многие поначалу отказывались верить его заявлениям об успехе. Некоторые из наиболее реакционных генералов, не только в Италии, но и в других странах, зашли так далеко, что усомнились в возможности увидеть что-либо внятное, летя над землей со скоростью пятьдесят миль в час. Нигде это не было так очевидно, как в британской армии, где кавалерия, чтущая традиции, считала самолет соперником в борьбе за одну из своих самых желанных ролей. Но уже в 1912 году даже они были вынуждены принять новое оружие, поскольку на армейских маневрах того года подразделения молодого Королевского летного корпуса изменили ход учебного сражения. Тренчард, новичок в корпусе, вылетел в качестве наблюдателя северной группировки под командованием генерала Грирсона, получив приказ обнаружить наступающие южные силы генерала Хейга. Он так и сделал, доложив Грирсону через час после взлёта и закрепив урок, выступив в качестве воздушного посланника для кавалерии Грирсона, отозвав её с ложного наступления, чтобы отразить атаку Хейга. Впоследствии было официально признано, что успех Грирсона во многом был обусловлен «вмешательством авиации», и, как позже писал историк авиации сэр Уолтер Рэли, «самолёты стали пользоваться таким уважением, что их попросили проверить информацию, полученную от кавалерии».

При наличии таких свидетельств неудивительно, что в 1914 году разведка и наблюдение стали общепризнанной функцией авиации. Однако в ходе Первой мировой войны эта область не получила существенного развития. Хотя наземные кампании, особенно на Западном фронте, оставались нестабильными, их огромный потенциал был признан, и есть основания полагать, что во время отступления союзников из Монса в сентябре 1914 года французские и британские воздушные наблюдатели способствовали относительному снижению путаницы, информируя командиров о ситуации на земле. Однако, как только после декабря 1914 года наступил тупик в окопах, на воздушную разведку и наблюдение повлияли два важных фактора. Во-первых, поскольку армии были статичными, не было необходимости оценивать дислокацию противника на большой площади, и это позволило аэростату вновь появиться в роли наблюдателя на линии фронта. Авиация по-прежнему вносила свой вклад, главным образом в области глубокой разведки и корректировки артиллерийского огня, но поскольку наземные войска в окопах обычно могли видеть и слышать наращивание сил противника, значительная часть подготовительной работы, проделанной такими людьми, как Пьяцца и Тренчард, оказалась недействительной в сложившихся обстоятельствах.

Это ещё больше подчеркнуло второе, связанное с этим событие, поскольку обе стороны вскоре осознали, что можно и, конечно же, желательно ослепить противника, лишив его наблюдательных самолётов и аэростатов. Вскоре появилась концепция перехватчика, или истребителя, вооружённого пулемётами, который мог сбивать вражеские разведывательно-наблюдательные аппараты в небе, прежде чем они успевали сообщить об увиденном. Вместо того, чтобы рисковать потерей столь ценного источника информации, разведывательные самолёты и аэростаты наблюдения стали защищать от истребителей – а какое оружие может быть лучше другого истребителя? К 1916 году стало нормой защищать все разведывательно-наблюдательные миссии и вести воздушные бои между защищающими и атакующими истребителями. Результатом стали знаменитые «воздушные бои» Первой мировой войны, и эта постоянная борьба за превосходство в воздухе, определяемая в то время как способность наблюдать за противником с воздуха, не опасаясь нападения или уничтожения, продолжалась вплоть до 1918 года. Это стало одним из важнейших тактических уроков Первой мировой войны: для успеха воздушной разведки/наблюдения необходимо уметь использовать небо по мере необходимости, а не только с разрешения противника. Трудности, возникавшие по мере повышения эффективности вражеских контрмер, привели к тому, что эта роль стала второстепенной, поскольку первостепенной задачей было достижение и удержание превосходства в воздухе.

Такое снижение важности отразилось в относительном недостатке внимания, уделявшегося разведывательно-наблюдательной деятельности в период между двумя мировыми войнами. Вышеупомянутые теоретики воздушной мощи фактически отвергли эту идею как не имеющую отношения к более важным потребностям стратегических бомбардировок, и лишь немногие военно-воздушные силы уделяли достаточно времени и усилий развитию навыков, превышающих уровень, существовавший до 1914 года. Но с приближением Второй мировой войны авиационные технологии начали обеспечивать, по крайней мере, основу для усовершенствований в области разведки и наблюдения. Первым и наиболее важным из них стало развитие авиации, главным образом, в области гонок и установления рекордов дальности и скорости полёта. От воздушных наблюдателей больше не требовалось кружить со скоростью 80–90 км/ч, как в Первую мировую войну; теперь они могли проноситься над разведываемым районом со скоростью 480–600 км/ч, неожиданно для наземной обороны и имея реальный шанс опередить перехватчики противника. Кроме того, они больше не были ограничены нижним уровнем неба, а могли взмывать вверх на высоты, находящиеся за пределами эффективной досягаемости зенитных орудий, и, предположительно, могли появляться и исчезать до того, как противник осознавал происходящее. Это, безусловно, делало воздушную разведку и наблюдение более эффективными операциями, но аргумент о том, что с воздуха мало что можно увидеть, естественно, вернулся; в конце концов, чем выше и быстрее летишь, тем меньше разведданных соберёшь.

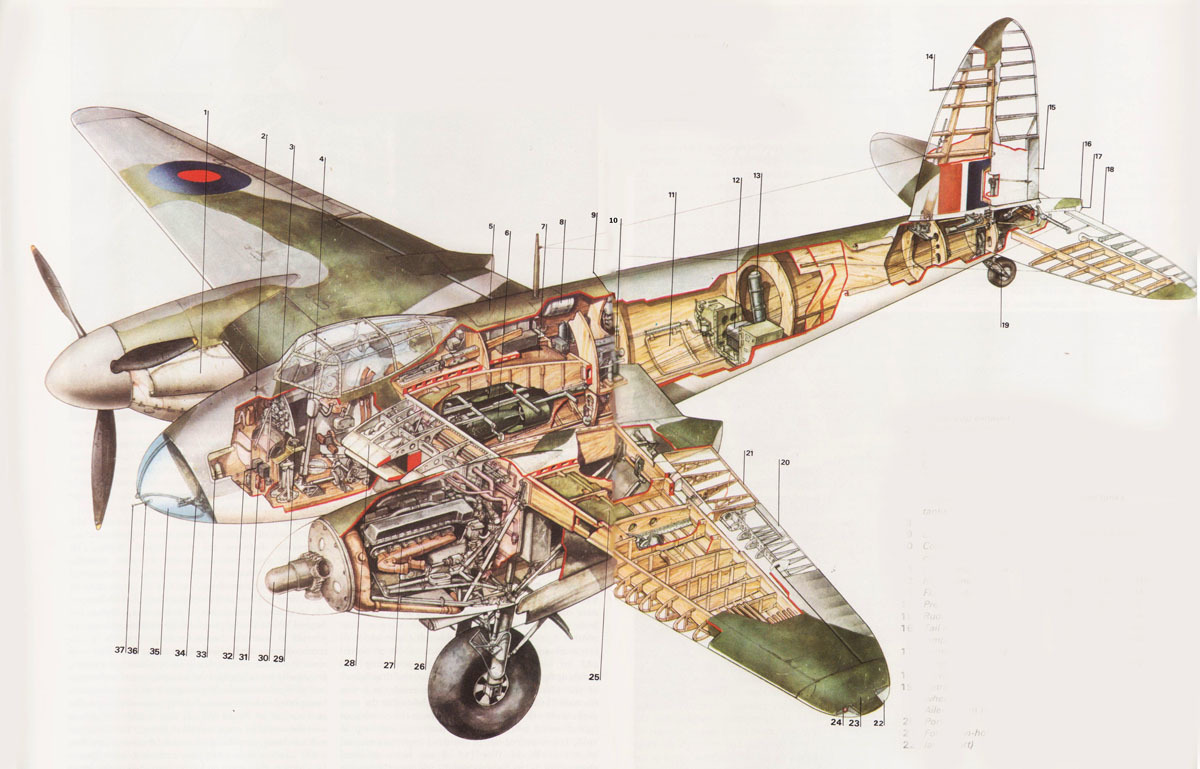

Когда компания de Havillands предложила двухмоторный бомбардировщик из дерева, британское Министерство авиации отнеслось к этому с недоверием. Но проект сработал. В ходе боевых действий универсальный «Москито» сыграл решающую роль в победе в воздушной войне 1939–1945 годов. В 43-й серии испытаний, проходивших различные функции: от патрульного самолёта, бомбардировщика, учебно-тренировочного самолёта, дневного и ночного истребителя до самолёта-нарушителя, штурмовика, противокорабельного самолёта, торпедоносца-разведчика, послушный «Москито» с поразительной эффективностью выполнил все поставленные перед ним оперативные задачи.

1 Пламегаситель 2 Сопло противообледенительной системы лобового стекла 3 Приборная панель 4 Штурвальная колонка 5 Укладка груза 6 Бомбы 5001b 7 Топливные баки в центроплане 8 Гидравлический бак 9 Бак с противообледенительной жидкостью 10 Баллон со сжатым воздухом 11 Задняя входная дверь 12 Задняя камера F24 13 Парашютный парашют 14 Напорная головка 15 Триммер руля направления 16 Хвостовой навигационный фонарь 17 Фонарь удержания строя 18 Триммер руля высоты 19 Убирающийся триммер элерона хвостового колеса

20 Закрылок левого борта 21 Фонарь удержания строя 22 (левый борт) 23 Съемная законцовка крыла (левый борт) 24 Навигационный фонарь (левый борт) 25 Подвесные (левый борт) топливные баки 26 Воздухозаборник карбюратора (левый двигатель) с противообледенительной защитой 27 Двигатель Rolls Royce Merlin XXI (левый борт) 28 Радиаторы системы охлаждения и охлаждающей жидкости (гликолевые) 29 Компас 30 Воздушный винт De Havilland Hydromatic 31 Огнетушители 32 Коллектор охлаждающей жидкости бак 33 Переносные кислородные баллоны 34 Бомбоприцел 35 Обогреватель окна бомбардировщика 36 Форсунка противообледенительной системы лобового стекла 37 Термометр воздуха

Mosquito Mk. Данные IV: Размах крыла: 54 фута 2 дюйма Длина: 40 футов 6 дюймов Площадь крыла: 450 кв. футов Экипаж: 2 человека Бомбовая нагрузка: 1500 фунтов Вооружение: 0 Топливо: 539 галлонов Максимальная скорость на уровне моря: 326 миль/ч (526 км/ч) Практический потолок: 37 000 футов (11 860 м)

Именно здесь появилась вторая технологическая разработка — надёжная аэрофотокамера. Снимки снимались с самолётов с самых первых дней — действительно, многие из наших нынешних впечатлений от траншей Первой мировой войны, извивающихся по опустошённому ландшафту, получены именно благодаря аэрофотоснимкам. Но, очевидно, чем быстрее и выше вы летите, тем менее чёткими они становятся. Более того, в те времена, когда скорость и высота не имели решающего значения, каждый самолёт мог нести наблюдателя, помимо пилота, который наклонялся за борт, чтобы сделать необходимые снимки. Однако по мере того, как самолёты становились быстрее, им требовалось снижать вес или, по крайней мере, сосредоточивать его в более мощном двигателе, а это означало потерю наблюдателя. Ни один пилот не мог одновременно летать и фотографировать, поэтому разработка дистанционно управляемых камер, крепящихся к прочному основанию внутри самолёта, несомненно, стала важным прорывом. Этому способствовало и развитие способности точно расшифровывать и интерпретировать содержание фотографий, благодаря чему к 1939 году воздушная разведка/наблюдение стала хорошо оснащённой и устоявшейся частью ведения боевых действий в воздухе.

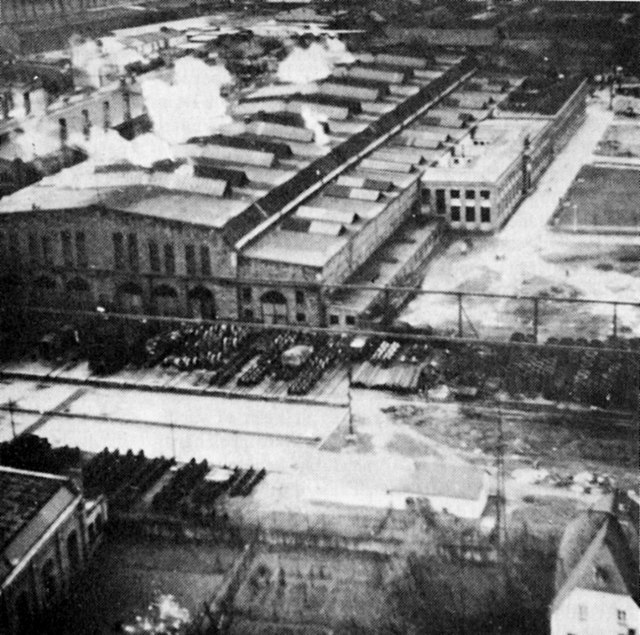

Разведывательный самолёт ВВС США U2. До появления военных спутников облёты были одним из немногих способов получения информации о военных действиях в Советской России.

Примеров успешного применения этой роли во время Второй мировой войны множество и они разнообразны. Со стороны союзников Королевские военно-воздушные силы внимательно следили за концентрациями немецких барж в прибрежных портах Франции и стран Бенилюкса во время паники, связанной с вторжением «Морского льва» в конце 1940 года. Они также внесли значительный вклад в кампанию стратегических бомбардировок 1939–1945 годов, наблюдая за погодными условиями над Германией и оценивая ущерб, нанесенный после налетов. В ходе подготовки и непосредственного осуществления вторжения в Европу в день «Д» в июне 1944 года воздушная разведка предоставляла жизненно важную информацию о вражеской обороне, дислокации и передвижениях войск, и эта работа продолжалась по мере продвижения союзных армий к Германии. В других областях именно воздушная разведка впервые зафиксировала немецкую разработку оружия типа «Фау» в Пенемюнде на побережье Балтийского моря в 1943 году, а позднее помогла идентифицировать места на севере Франции, откуда запускались революционные беспилотные бомбы типа «Ви» («Doodlebug»): этот фактор в немалой степени повлиял на решение союзников наступать на север для уничтожения этих объектов, а не на восток, к центру Германии. Действительно, на всех фронтах, как союзников, так и стран Оси, многие военные решения принимались исключительно на основе информации, полученной с аэрофотоснимков.

Cеверокорейские истребители МиГ, сфотографированные во время Корейской войны.

Но, пожалуй, самые яркие примеры успеха в этой роли были достигнуты на море. Конечно, для Великобритании в период до 1943 года жизненно важная связь с Америкой имела первостепенное значение, и борьба с подводными лодками и немецкими надводными рейдерами стала важнейшей для скорейшей победы. К сожалению, подводные лодки и одиночные надводные корабли крайне сложно обнаружить в море, поэтому воздушное наблюдение за их портами, пунктами снабжения и маршрутами, очевидно, имеет жизненно важное значение. Во время битвы за Атлантику (1939–1943) авиация внесла немалый вклад в окончательную победу союзников, и хотя её более агрессивная роль будет рассмотрена позже, её способность отслеживать вражеские корабли необходимо упомянуть сейчас. Когда немецкий надводный флот начал проявлять признаки активности, например, – развитие стало очевидным ещё в 1939 году, когда линкор «Граф Шпее» появился в Южной Атлантике, – самолёты были направлены для круглосуточного наблюдения за известными или предполагаемыми якорными стоянками. Результаты были впечатляющими.

English Electric Co. Canberra B(1)8

1 Реактивный патрубок 2 Топливный переливной патрубок 3 Тяги управления рулями высоты и направления 4 Заднее крепление основного самолёта 5 Обшивка топливного бака 6 Отсек шасси (правый борт) 7 Подкачивающий топливный насос 8 Катапультное кресло пилота Mk 1 Martin Baker 9 Смещенный фонарь кабины 10 Стол штурмана 11 Компьютер бомбометания 12 Место бомбардировщика 13 Ветрозащита 14 Входная дверь экипажа 15 Люк для оборудования по правому борту 16 Люк для электрооборудования 17 Створки бомбоотсека 18 Бомбоотсек 19 Трехзарядный стартер 20 Турбореактивный двигатель Rolls Royce Avon 109 21 Встроенные топливные баки 22 Каналы аэродинамического сопротивления воздушных тормозов 23 Конструкция основного самолёта 24 Сбрасываемый топливный бак 25 Элерон, правый 26 Закрылок, правый 27 Шарниры стабилизатора 28 Трубопровод перелива топлива 29 Конструкция стабилизатора 30 Привод стабилизатора 31 Хвостовой конус

Когда линкор «Бисмарк» в 1941 году скрылся в Северной Атлантике, именно британские разведчики выследили его до малоизвестного норвежского фьорда и предприняли первые шаги к его последующему преследованию и уничтожению. Аналогичным образом, когда год спустя «Тирпиц» попытался преследовать свой систершип, воздушная разведка оказалась настолько эффективной, что за ним велось столь пристальное наблюдение, что он не смог выйти из Норвегии без того, чтобы подразделения Королевского флота не продемонстрировали немедленное и нездоровое знание его точного местонахождения. Аналогичный успех был достигнут в обнаружении баз подводных лодок и управлении бомбардировками по ним, так что в целом вклад воздушной разведки/наблюдения в этом сражении свидетельствует о существенном восстановлении былого превосходства. Специально адаптированные «Спитфайры», лишенные лишнего веса, и сверхлегкие «Москито», построенные почти полностью из фанеры, продемонстрировали, что, летая быстро и высоко, можно успешно решить проблемы Первой мировой войны, связанные с огнем с земли и перехватом в воздухе.

Более 26 лет самолет компании English Electric Canberra B(l)8 представлял собой версию самолета для ночного обнаружения и обнаружения нарушителей, которая претерпела ряд модификаций и модификаций, кульминацией которых стали несколько единичных экземпляров для исследований в области радиоэлектронного противодействия. Представленный в июле 1954 года, B(l)8 с размахом крыла 63 фута 11,5 дюйма (19,8 м), имел длину 65 футов 6 дюймов (19,8 м) и был оснащен турбореактивными двигателями Avon 109 тягой 3400 кг (7500 фунтов) каждый. Пилот сидел в кабине, смещенной влево под фонарем, обеспечивающим улучшенный обзор. Доступ осуществлялся через люк с правой стороны носовой части. Штурман/бомбардировщик/радист сидел в носовой части. В бомбоотсеке и на крыльевых держателях предусматривалось размещение 2700 кг бомб. Максимальная скорость составляла около 580 миль в час. Он был разработан для 2-й тактической воздушной армии для доставки ядерного оружия и имел бомбовый прицел для бомбометания на малых высотах.

Рассматривая ситуацию с 1945 года, невозможно сделать вывод о каком-либо ином, кроме колоссального расширения в этой области. Это отчасти является результатом холодной войны и противостояния сверхдержав, характерного для ядерного века, поскольку в подобных условиях осторожной, но ненасильственной враждебности информация о потенциальном противнике, его расположении и возможных намерениях, безусловно, крайне важна. Однако это не отменяет того факта, что колоссальный технологический скачок, произошедший после Второй мировой войны, значительно повысил эффективность всей области разведки/наблюдения. В качестве крайнего примера можно привести существование специальных спутников-шпионов, способных с помощью инфракрасной съемки делать детальные снимки Земли из-за пределов атмосферы, что, очевидно, позволяет контролировать не только поле боя, но и самые труднодоступные районы вражеской территории.

Один из разведывательных снимков Кубы, спровоцировавших Карибский кризис в октябре 1962 года. Эта фотография использовалась в качестве доказательства во время заседания Совбеза ООН 24 октября 1962 года.

Это особенно полезно в контексте политики взаимной разрядки и ограничения вооружений сверхдержав, поскольку при отсутствии информации, свободно предоставляемой любой из сторон, такие объекты, как ракетные объекты, комплексы ПРО (противоракетной обороны) и убежища подводных лодок, могут быть проверены с помощью воздушной разведки.

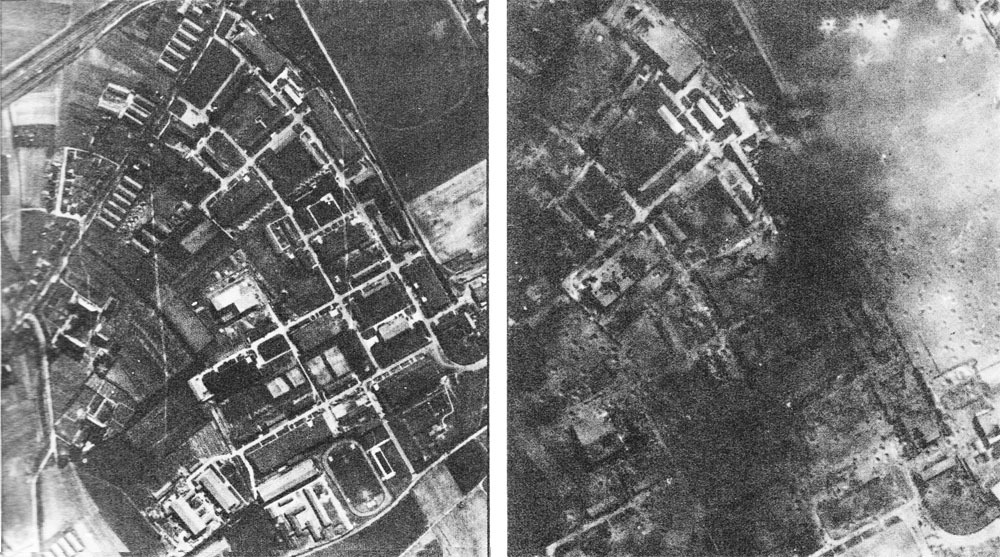

Промышленная цель до и после атаки ВВС США во Второй мировой войне.

Спутники также менее опасны, чем самолёты, поскольку, как показал кризис с U-2 в 1960 году (когда американский лётчик Гэри Пауэрс был сбит над Россией), в мирное время может быть очень неловко быть застигнутым за ведением воздушной разведки. Кроме того, спутники позволяют двум сверхдержавам внимательно следить за потенциальными или реальными очагами напряженности по всему миру и информировать любого из своих союзников, которые могут быть в них вовлечены, об истинной ситуации. Это было наглядно продемонстрировано во время арабо-израильской войны 1973 года, поскольку именно спутниковые снимки, предоставленные русскими, показали президенту Египта Садату истинные масштабы израильских успехов на западном берегу Суэцкого канала непосредственно перед соглашением о прекращении огня 22 октября. Садат никак не мог получить такую информацию в условиях запутанной ситуации на местах, но она была ему отчаянно нужна для принятия решения о целесообразности прекращения огня.

ДПЛА (дистанционно пилотируемый аппарат) — беспилотный разведывательный беспилотник, который трудно обнаружить с помощью радаров и который относительно недолговечен.

Но спутники-шпионы – это крайний случай, и в случае крупной войны между сверхдержавами они, вероятно, будут практически мгновенно уничтожены: сообщается, что у обеих сторон есть планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают даже отправку астронавтов в космос для кражи вражеского оборудования! В этом случае авиация наверняка вернётся к разведывательно-наблюдательной функции, и ни одна из сверхдержав не пренебрегала разработкой разведывательных аппаратов, как и прежде, концентрируясь на скорости и высоте. Последний американский самолёт – метко названный «Чёрный дрозд» – теперь удерживает трансатлантический рекорд скорости, а советский Ту-20 «Медведь» постоянно висит у берегов Великобритании и Западной Европы, исследуя системы ПВО и отслеживая длины волн радаров для постановки помех или радиоэлектронного подавления в случае войны. Кроме того, обе стороны разработали многоцелевые самолёты, которые, как ожидается, будут проводить разведывательные полёты над районом боевых действий.

Однако, прежде чем оставить эту роль, стоит рассмотреть последние разработки в сфере разведки. Во время войны во Вьетнаме перед американцами стояла задача постоянного контроля за возможными путями проникновения и снабжения на юге, особенно в районе демилитаризованной зоны и на границах с Лаосом и Камбоджей. Сначала они использовали традиционные средства – разведывательные самолёты, оснащённые такими технологическими новинками, как инфракрасные камеры, электронные приборы слежения и даже «детекторы людей» (небольшие дротики, сбрасываемые в джунгли и способные предупреждать пилота о перемещении человека, реагируя на тепло и запах тела). Позже была выдвинута идея дистанционно пилотируемых аппаратов (ДПЛА). Эти аппараты были оснащены всем оборудованием, используемым обычными разведывательными самолётами, но передавали информацию по телевидению и радару на защищённый наземный пункт управления, были одноразовыми, относительно дешёвыми и, конечно же, беспилотными. Эти соображения вскоре привели к их применению в тактических ударных и даже бомбардировочных целях. Однако что касается разведывательного наблюдения, то сейчас они используются на передовой (согласно газетным сообщениям от июля 1977 года, несколько из них были сбиты ливийцами во время пограничной войны с Египтом), и совершенно очевидно, что это оборудование будущего.

Тактическая поддержка и пресечение

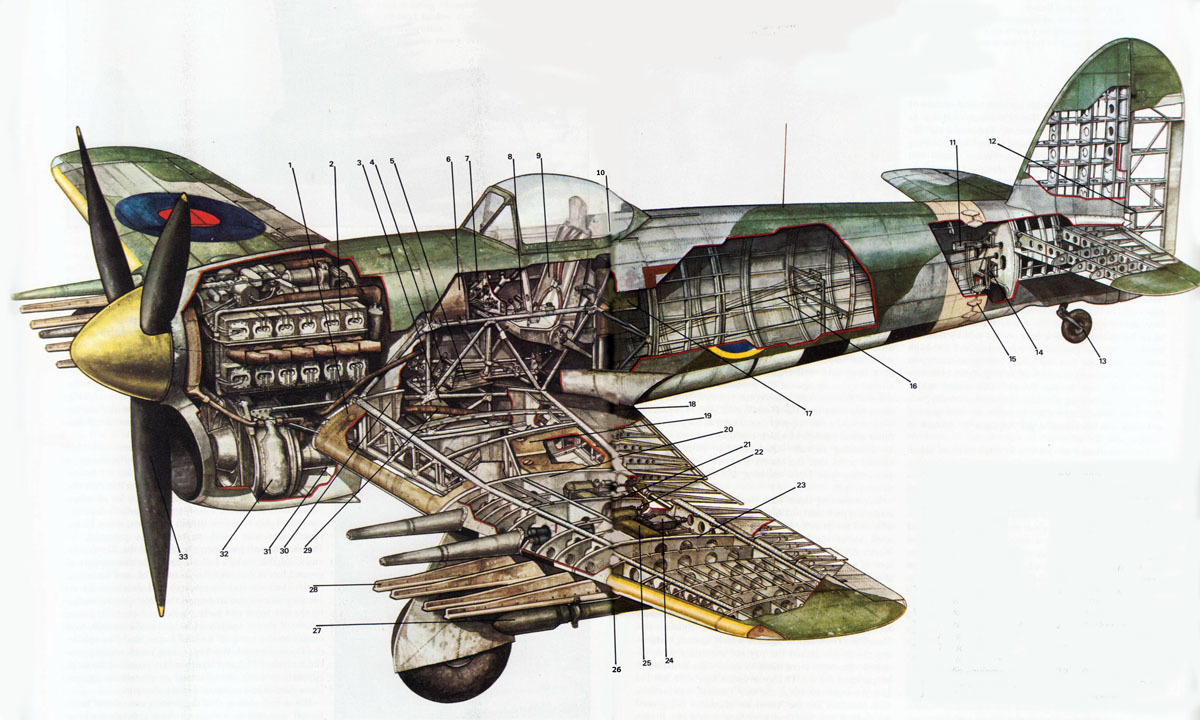

Hawker Hurricane IIc в Северной Африке. Когда Hurricane стал слишком медленным для перехвата, он оказался отличным штурмовиком.

Объём средств и исследований, всё ещё выделяемых на подобные разработки, показывает, насколько важна основная роль разведки/наблюдения, и подразумевает её сохранение до тех пор, пока авиация используется в военных целях. Ранние эксперименты в области того, что позже стало известно как тактическая поддержка ударов, совпали с экспериментами по разведке/наблюдению, когда итальянцы под командованием Пьяццы в 1911 году сбрасывали небольшие бомбы на турецкие лагеря вокруг Триполи, одновременно наблюдая за дислокацией и численностью войск. Это было вполне логично, следуя военному принципу атаки на противника, где бы он ни находился, и сразу же открыло для авиации новую и важную роль. Что касается вооружённых сил, любые предварительные атаки на противника, деморализующие его войска, перерезающие его непосредственные линии связи или снабжения (процесс, ныне известный как «запрет»), нарушающие движение подкреплений и уничтожающие его более статичные элементы, такие как аэродромы, железнодорожные станции, артиллерийские позиции и скопления войск, чрезвычайно полезны. Они ослабят атакующие силы, сбив их с толку, или подготовят почву для наступления, подорвав мощь и эффективность противника. Если же, к тому же, удары будут продолжаться по мере развития боя, то сторона с наиболее сильной авиацией, несомненно, получит существенное преимущество.

Mosquito Королевских ВВС. Один из самых универсальных и успешных самолётов войны, он участвовал во многих операциях, включая тактическое пресечение. Полностью деревянная конструкция De Havilland Mosquito, являющаяся примером инженерной изобретательности, вдохновленной трудностями войны, стала главным преимуществом во времена острой нехватки сплавов легких металлов. Большая часть самолета была сделана из фанеры. Фюзеляж представлял собой бескаркасную оболочку из пробкового дерева, зажатую между листами березы.

Очевидно, в принципах, лежащих в основе этой роли, не было ничего нового – она долгое время была основной задачей армейской артиллерии, но вскоре её распространение на авиацию было принято. Как и многие другие задачи авиации, тактическая ударная поддержка/пресечение возникли из кровавой бойни Первой мировой войны. В начале этого конфликта, когда самолёты, как правило, не имели вооружения, пилоты обеих сторон нередко следовали примеру Пьяццы и сбрасывали дротики, гранаты или небольшие бомбы на наземные войска, за которыми они наблюдали. Это могло быть особенно эффективно против массированных войсковых формирований (особенно если в них входил конный транспорт или кавалерия, подверженная панике животных), но обычно воспринималось как не более чем раздражитель из-за отсутствия повторяемости. Но всё изменилось с появлением траншейной системы. Армии не только располагались в одном месте, что, как правило, увеличивало их зависимость от стационарных складов снабжения и сетей связи за линией фронта, но и их артиллерия сталкивалась с проблемами.

Mosquito, в полёте.

Артиллеристы не могли видеть свои цели – какими бы уязвимыми они ни были – и не могли наблюдать за падением снарядов. Самолеты наблюдения и аэростаты могли помочь в определённой степени, но для эффективности артиллерийские обстрелы должны были быть мощными и непрерывными. К 1916 году предварительные артподготовки, длившиеся днями, а не часами, стали нормой, и хотя они могли быть эффективными, они были чрезвычайно дорогими и подрывали элемент внезапности. В таких обстоятельствах авиация была очевидной альтернативой. Вооружённая бомбами и пулемётами, она могла появиться над линией фронта, атаковать нужные цели и исчезнуть до того, как наземные войска полностью осознавали происходящее. При использовании достаточного количества самолётов задача артиллерии могла быть выполнена буквально за считанные минуты, позволяя наземным войскам наступать на застигнутого врасплох и растерянного противника.

Прибрежный танкер взрывается после попадания ракет Mosquito.

Похоже, немцы поняли это первыми: в конце лета 1917 года генералу фон Хутьеру было поручено атаковать и взять Ригу на Восточном фронте, чтобы немецкие армии могли продвинуться вдоль побережья Балтийского моря и обойти правый фланг русских. Согласно обычной практике, Хутьер должен был запланировать длительную артиллерийскую подготовку, прежде чем направлять свои войска в лобовую атаку, но, чтобы не рисковать повторением многочисленных поражений, к которым подобная тактика приводила в прошлом, он решил использовать авиацию для атаки русских позиций непосредственно перед основными силами. Он не стал полностью отказываться от артиллерии – фактически, его план предполагал пятичасовую бомбардировку смесью газа и фугасов – но, поскольку противник явно ожидал артобстрела, который мог бы продолжаться до четырёх дней, ему всё равно пришлось бы держаться пониже головы, пока наступление только начиналось.

Mosquito пролетает над заводом.

Эта тактика оказалась успешной и неоднократно применялась обеими сторонами по мере развития войны. Через два месяца после Рижского наступления британцы использовали авиацию для поддержки недавно изобретенных танков в своем первом крупном сражении при Камбре, поражая скопления войск и другие цели непосредственно перед наступающими сухопутными войсками. А во время крупного немецкого наступления на Западном фронте в марте и апреле 1918 года фельдмаршал фон Гинденбург успешно применил тактику Хутьера. Задел был заложен основательно и надежно.

Если бы Первая мировая война продлилась ещё несколько месяцев, до весны 1919 года, есть основания полагать, что принцип тактической ударной поддержки/воспрепятствования был бы распространён ещё шире. Когда полковник Дж. Ф. К. Фуллер, штабной офицер Британского танкового корпуса, наблюдал за неразберихой, сопровождавшей отступление союзников весной 1918 года, он был поражён лёгкостью, с которой можно было добиться такого организационного сбоя, и преимуществами, которые, вероятно, получала наступающая сторона. Сосредоточившись по понятным причинам на применении танка, он составил документ, первоначально известный как «Тактика атаки в зависимости от скорости и схемы движения среднего танка D», но позже сокращённый до «Плана 1919».

По мере продвижения танков Фуллера в клещах на выбранном участке фронта протяженностью девяносто миль предполагалось обеспечить поддержку с воздуха. Согласно плану, подразделения недавно сформированных Королевских ВВС должны были вести наземную бомбардировку непосредственно перед танковыми частями, чтобы помочь пробить первые бреши в обороне противника, в то время как другие самолёты бомбили важные цели в тылу. Главной среди них должен был стать секторный штаб, целью которого было уничтожение «мозга» противника, а не его расходуемых «мускулов» или передовых подразделений.

Война закончилась прежде, чем Фуллер успел проверить свои идеи на практике, и, как и в случае со стратегическими бомбардировками, казалось бы, жизнеспособная теория воздушной мощи осталась в подвешенном состоянии, не подкрепленная существенными доказательствами. Но в данном случае будущее было предоставлено не только теоретикам, поскольку, хотя сотрудничество между армией и гордо независимыми Королевскими ВВС Великобритании было слабым, другие европейские государства быстро осознали его потенциал. Например, в России, после того как утих хаос революции и Гражданской войны, тактическая ударная поддержка наземных войск считалась важнейшей, и на протяжении большей части межвоенного периода исследования и разработки в области авиации были сосредоточены на этой роли. В результате к концу 1930-х — началу 1940-х годов советские Военно-воздушные силы состояли почти полностью из тактических ударных самолетов, тесно связанных с нуждами сухопутных войск, и на протяжении всей советско-германской войны (1941-1945 гг.) такие машины, как ПЕ2 и ИЛ2, оказывали постоянную поддержку наземным частям, выступая в качестве защиты от вражеских атак и передовых ударных элементов.

Пока шла Битва за Британию, и превосходные Supermarine Spitfire и Hawker Hurricane вписывали свои имена в историю авиации, другой истребитель Королевских ВВС проходил испытания в строжайшей секретности. Это был простой, без излишеств одноместный истребитель. Но у него было одно отличие — огромная силовая установка, которая, хотя и обеспечивала невероятные дополнительные 10 миль в час (16 км/ч) по сравнению с Hurricane, создавала реальные и неприятные проблемы для летчиков-испытателей, которым приходилось летать на прототипах.

1 Топливный бак передней кромки 2 Двигатель Napier Sabre II 3 Ребро жесткости гидравлического резервуара 4 Педали руля направления 5 Подпятники 6 Ребро маслобака 7 Приборная панель 18 Пушка управления двигателем (четыре) 9 Кресло пилота 10 Кислородный баллон 11 Весовая балансировка руля высоты 12 Рама руля направления (четыре на каждом крыле) 13 Убирающееся хвостовое колесо 14 Управление рулем высоты 15 Накладка хвостового шарнира 16 Тросы управления 17 Радиооборудование 18 Нескользящая дорожка 19 Топливный бак 20 Внутренняя нервюра крыла 21 Промежуточное крыло 22 Заднее крепление 23 Внешняя ребро жесткости крыла 24 20-мм пушка Hispano Mk 25 Ящик с боеприпасами 26 Домкрат закрылков 27 Неуправляемые ракеты 601b UP HE 28 Направляющие ракет 29 Воздуховод обогрева орудийного отсека 30 Нервюра корня крыла 31 Створка радиатора Домкрат 32 Радиатор 33 Трехлопастной винт D H

Однако именно в Германии этот процесс был доведён до своего логического завершения, когда такие генералы, как Манштейн и Гудериан, создали целостную структуру войны, тесно связанную с идеями Фуллера. Известная как блицкриг, она была впервые опробована в Испании во время Гражданской войны (1936-39) и доведена до совершенства в кампаниях в Польше (1939), Франции (1940) и России (1941). Система блицкрига состояла не только из непрерывных танковых атак, набиравших силу по мере того, как фактор внезапности дезориентировал деморализованного противника, но и предусматривала поддержку ударной авиации, в частности пикирующего бомбардировщика JU-87, которая внесла огромный вклад в примечательную серию немецких успехов. Выступая в роли мобильной авиационной артиллерии, такие самолёты наносили удары по скоплениям войск, узлам связи, складам горючего и даже по мирным беженцам, расчищая путь для продвижения танков. Их пронзительный вой сирен и очевидная жестокость подорвали боевой дух войск противника, особенно во время Французской кампании. Например, когда немецкие сухопутные войска подошли к Роттердаму в мае 1940 года, гарнизон сдался всего после одного налёта средних бомбардировщиков, и хотя есть свидетельства того, что в налёте не было необходимости, сам факт его проведения отбил у многих других городов желание даже пытаться обороняться в будущем. Извлечённый урок, актуальный и по сей день, заключается в том, что тесное взаимодействие между авиацией и наземными подразделениями является важнейшим условием успеха в современной войне.