СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 3

- Опубликовано: 01.10.2025, 13:51

- Просмотров: 3477

- Печать

Линкор переходит в авианосец

Часть 3

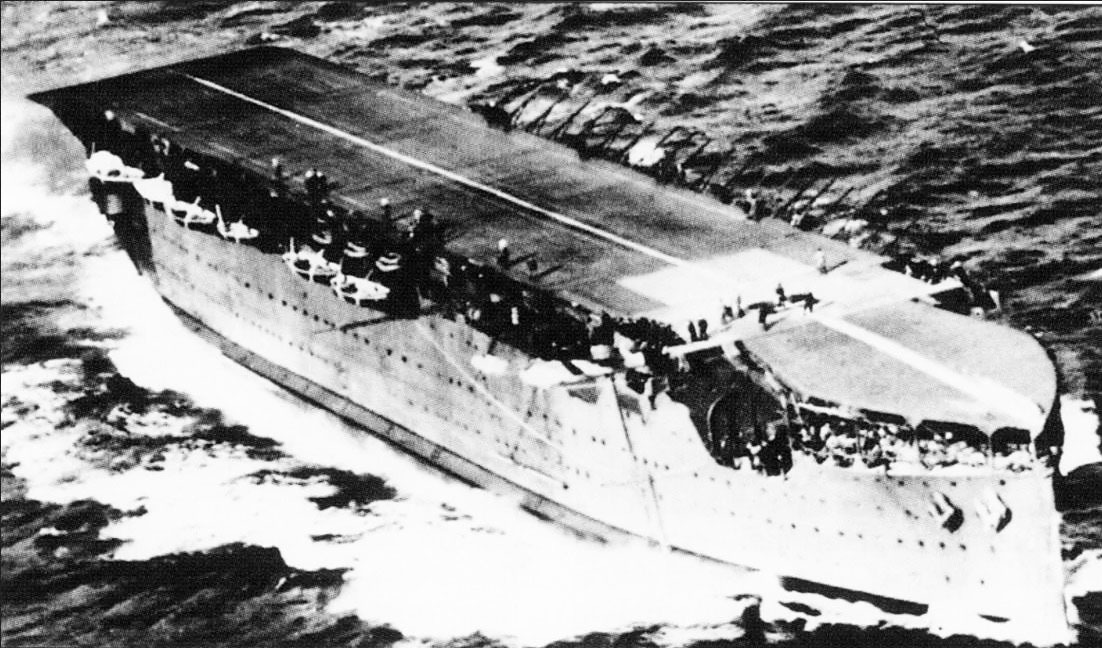

HMS Hermes в 1937 году проходит через Суэцкий канал. Это был первый корабль, спроектированный с нуля как авианосец для Королевского флота.

Уже было отмечено, что длительный период викторианского мира, а затем революция в материальном обеспечении на рубеже веков не способствовали изучению войны на море. Стратегия была забыта, а тактическая мысль язвительно описывалась как «несколько модных слов и множество традиций». В период между двумя войнами стратегическая и тактическая мысль также была подавлена и искажена — хотя и по совершенно разным причинам и никогда не в такой степени, как до 1914 года. Отчасти это было обусловлено тремя основными факторами. Во-первых, несмотря на периодические опасения, ни один из флотов в послевоенный период не мог указать «следующего противника», к которому нужно было готовиться. Лишь в тридцатые годы начали вырисовываться события, прояснившие характер будущего конфликта и позволившие определить вероятных противников.

Во-вторых, межвоенный период характеризовался экономией на военно-морских силах и международными соглашениями, что привело к сокращению численности флота в целом, что, в свою очередь, сдерживало инициативу, напор и новые идеи. В-третьих, существовала естественная тенденция к повторению сражений Первой мировой войны – особенно это касалось британских кораблей и Ютландского сражения. В самом прямом смысле, акцент британской военно-морской мысли и подготовки в межвоенный период был сделан на том, чтобы не упускать подобных возможностей в будущем. Результаты оказались весьма впечатляющими: в многочисленных боях Второй мировой войны британская артиллерия и ночные бои показали себя исключительно мощными; напор и инициатива лёгких сил, которых так явно не хватало в Ютландском сражении, проявлялись при каждой возможности; а в бою часто демонстрировалась гибкость командования, отчасти, следует добавить, благодаря развитию радаров, которые, в сочетании с радио, позволяли командирам знать о районе боя больше, чем это было возможно в прошлом, благодаря высокоскоростному манёвру. С другой стороны, военно-морская мысль была искажена двумя факторами. Во-первых, мало внимания уделялось экономической войне, особенно в области обороны путей от атак подводных лодок. За весь межвоенный период Королевский флот провел лишь одни учения по защите торговли. Такая самоуспокоенность проистекала отчасти из убеждения, что конвоирование является эффективным ответом на подводные лодки, а отчасти из доверия к гидролокатору (позже названному сонаром) как средству обнаружения подводных лодок. (Он был изобретен к концу Первой мировой войны.) Британцы, в частности, считали его противоядием от подводных лодок. Во-вторых, разгорались яростные споры о роли и значении морской авиации, вопросы, неизбежно связанные с аргументами о роли военно-воздушных сил в целом.

В межвоенный период военно-морская мысль разделилась на четыре основных течения по спорной проблеме морской авиации, между которыми существовало множество оттенков мнений. На одном полюсе были те, кто считал, что авиация делает существующие линейные флоты и большинство надводных кораблей устаревшими; на другом – те, чья вера в артиллерийское оружие привела к тому, что они недооценивали авиацию как серьёзный фактор войны на море. Между этими двумя крайностями находилась область сомнений. Хотя не было никаких сомнений в том, что самолёт физически может потопить линкор – американский генерал Билли Митчелл показал это на испытаниях «Остфрисланд» в 1921 году – существовала школа мысли, которая считала, что при лучшей защите (особенно в броне палубы и ватерлинии), улучшенных системах борьбы за живучесть, большем количестве и улучшенных орудиях с большим углом наведения и, по возможности, органической противовоздушной обороне, роль линкора как главного оружия на море может остаться неоспоримой.

HMS Argus – первый настоящий авианосец; он был переоборудован из линейного крейсера и был готов к бою в 1918 году, слишком поздно, чтобы принять участие в боевых действиях. Мало кто из теоретиков понимал, насколько важным кораблем станет авианосец к концу Второй мировой войны.

В рамках этой школы считалось, что авиация действительно очень важна и что разрушительная мощь самолётов уступает только артиллерии флота – но это было явно второстепенно, поскольку для них авиация существовала для обеспечения противовоздушной обороны линии фронта, для засечки огня артиллерии флота. Самолёты также могли увеличить дальность разведки на несколько сотен миль, фактически снижая важность крейсера в этой роли. Последнее основное течение мысли рассуждало о том, что не только дальность разведки будет расширена на несколько сотен миль, но и что существует явная возможность, даже вероятность, что любому столкновению между боевыми линиями будет предшествовать воздушный бой, исход которого сам по себе может быть решающим. По большей части эта школа уклонялась от конечной логики своей аргументации, что авиация действительно сделала боевые линии устаревшими, хотя многие офицеры подозревали (или надеялись), что это либо так, либо скоро так и будет. Такие рассуждения неизбежно указывали на концепцию морской войны, в которой линейный флот будет возглавляться авианосными силами, призванными бороться за превосходство в воздухе: именно к этому выводу осторожно приближались японцы и американцы в межвоенный период.

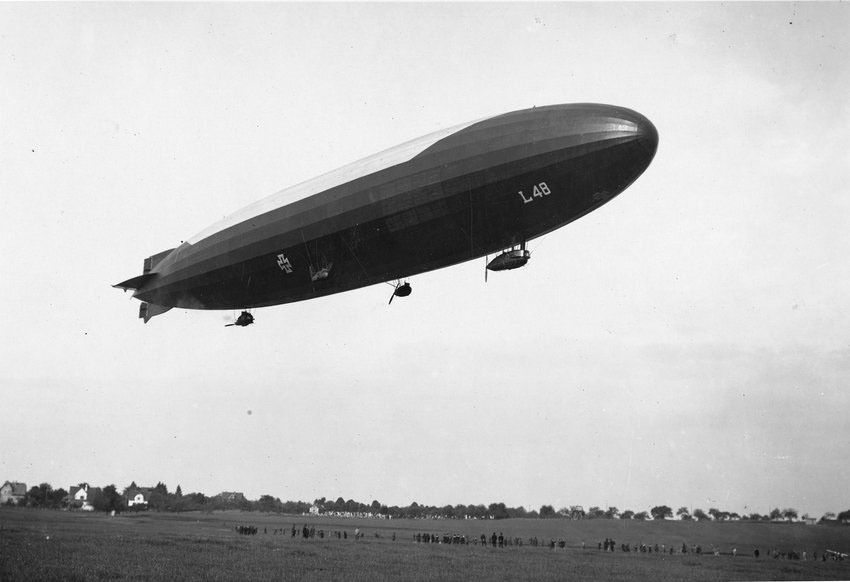

В то время как японцы и американцы продвигались вперёд в теории и практике морской авиации, британцы, напротив, находились в состоянии застоя – возможно, это связано с тем, что Королевский флот потерял свою собственную морскую авиацию, перешедшую в руки Королевских ВВС, в то время как американские и японские флоты сохранили полный контроль над своей морской авиацией. Лидерство Великобритании в военное время по количеству и типу самолётов, принадлежавших кораблям, быстро сошло на нет. В 1918 году у них было 1000 самолётов и аппаратов легче воздуха; год мира и демобилизации сократил это число до пятидесяти.

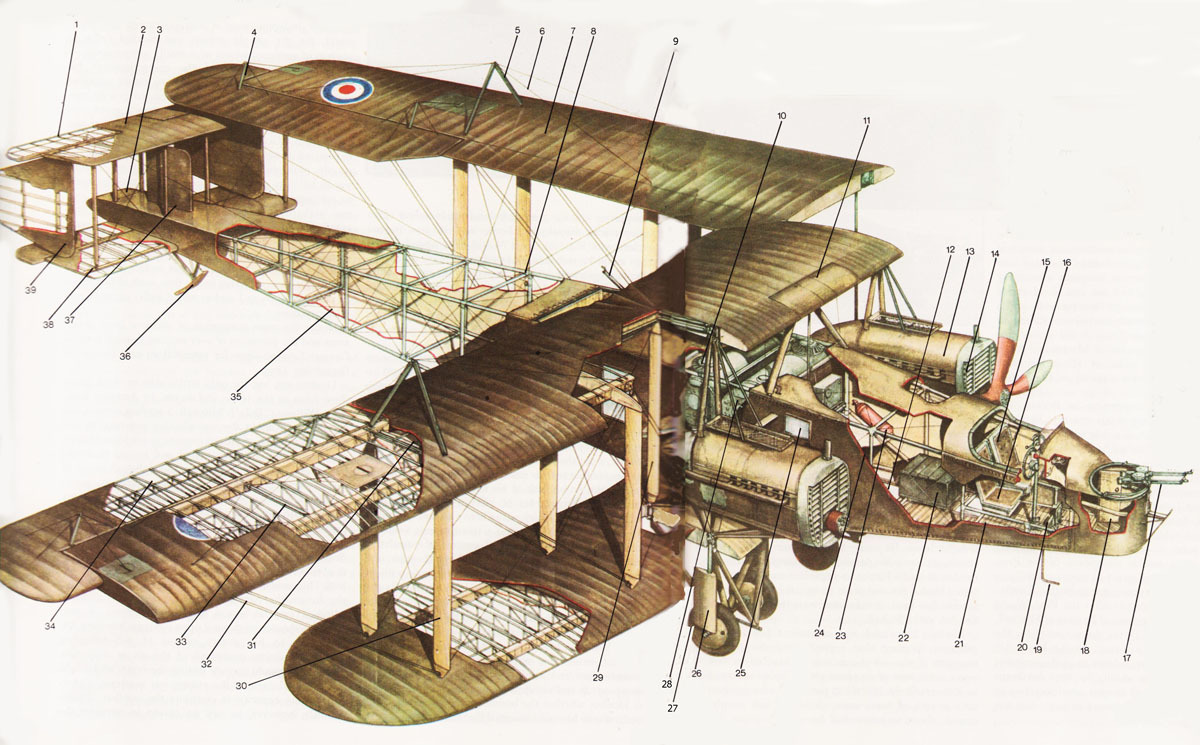

Sopwith Pup, военно-морской вариант знаменитого Camel.

Sopwith Pup — британский одноместный истребитель-биплан, построенный компанией Sopwith Aviation Company. Он поступил на вооружение Королевской военно-морской авиации и Королевского лётного корпуса осенью 1916 года. Обладая хорошими лётными характеристиками и хорошей манёвренностью, самолёт оказался весьма успешным. Более новые немецкие истребители в конечном итоге превзошли Pup, хотя он оставался на Западном фронте до конца 1917 года.

Хотя после 1918 года британцы первыми построили корабль со сплошной свободной полётной палубой («Аргус») и авианосец с выносным островом для удаления дыма с полётной палубы («Игл»), именно японцы первыми завершили строительство авианосца специального назначения («Хосё») в 1922 году, и именно тихоокеанские державы начали разрабатывать специализированные самолёты. В то время как британцы, как правило, полагались на многоцелевые самолёты, которые никогда не могли эффективно выполнять ни одну задачу, японцы и американцы приступили к созданию специализированных соединений торпедоносцев, истребителей и разведчиков, а позднее и пикирующих бомбардировщиков. В результате со временем между японской и американской авиацией и британской военно-морской авиацией образовался значительный качественный разрыв, который стал особенно заметен в тридцатые годы, с появлением монопланов в американском и японском флотах. Только в двух областях британцы продолжали сохранять лидерство: у них было намного больше авианосцев, чем у двух других стран (хотя это преимущество нивелировалось большей грузоподъемностью авианосцев США и Японии), а их авианосцы обладали главным преимуществом в виде хорошо бронированной полетной палубы, ангаров и погребов.

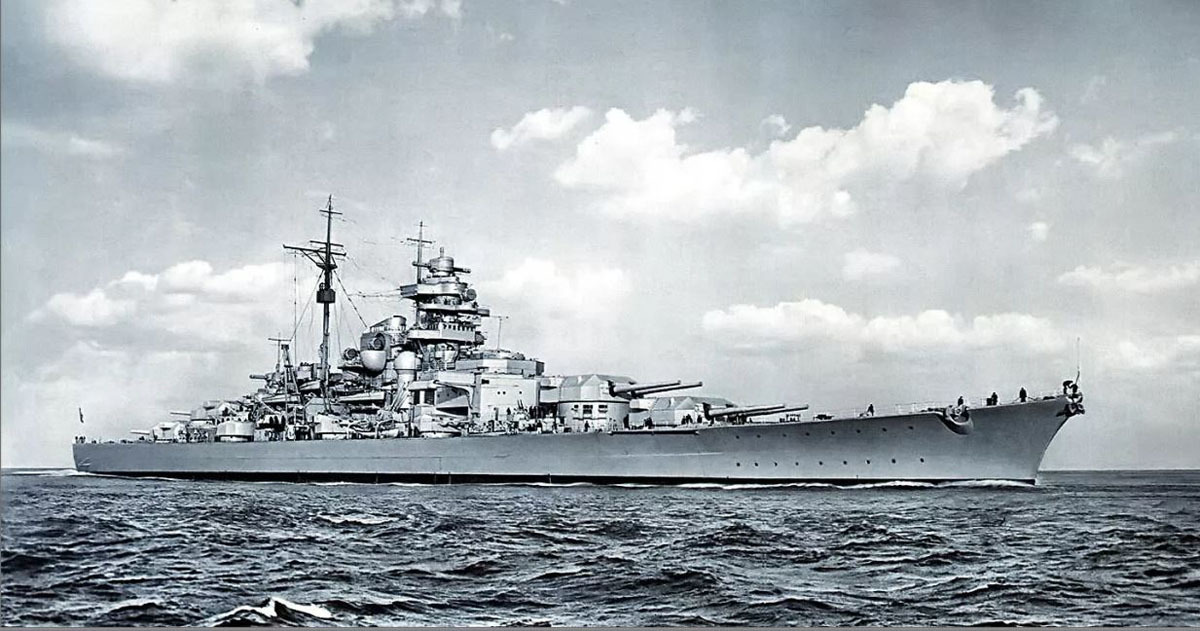

Когда перевооружение началось быстрыми темпами во второй половине тридцатых годов, возможно, было неизбежно, что первый приоритет был отдан авианосцам, линейному звену (ни одна страна не хотела рисковать, оставляя линкоры), крейсерам и эсминцам. Даже британцы в основном придерживались таких приоритетов, хотя следует отметить, что программы военного чрезвычайного положения 1939 года, 1940 и 1941 годов уделяли большое внимание эскортным миноносцам, фрегатам и корветам. Эти корабли были специально построены для защиты торговли, поскольку именно на этом фронте Британия столкнулась со своим самым большим испытанием. Угроза, конечно же, исходила от Германии. В 1937 году Германия представила программу строительства своего обновлённого флота, состоявшую из шести линкоров, трёх линейных крейсеров, четырёх тяжёлых крейсеров, семнадцати лёгких крейсеров, четырёх авианосцев, множества эсминцев и двухсот двадцати одной подводной лодки. Срок готовности этих кораблей был назначен на 1948 год. Этот флот не предназначался для борьбы за господство на море в классическом стиле: его главной целью было уничтожение британской торговли – либо путём физического потопления судов, либо путём недопущения выхода судов в открытое море из-за беспрепятственного присутствия немецких военных кораблей. Учитывая, что для уничтожения «Бисмарка» в мае 1941 года потребовалось 48 британских боевых кораблей, а два из предложенных в 1937 году линкоров были вдвое меньше «Бисмарка», немцы вполне могли бы достичь своей цели, если бы война началась позже, а не в 1939 году, когда их программы строительства едва стартовали.

Война, безусловно, началась слишком рано для Карла Дёница, командующего немецкими подводными лодками. Он точно знал, чего хочет, поскольку только он один ясно понимал уязвимость британских морских коммуникаций. Он понимал, что подводные лодки, действующие в одиночку, во многом теряют свою ценность. Он также понимал, что принцип концентрации сил работает как для обороняющейся, так и для атакующей стороны. Перед войной Дёниц обучал свои подводные лодки действовать группами, первоначально выстраиваясь в длинную вогнутую линию патрулирования, в которую входил вражеский конвой. Подводная лодка, первой обнаружившая противника, сообщала о противнике и направляла остальных членов группы к конвою для атаки с флангов и тыла. Излюбленной позицией сопровождающей подводной лодки, естественно, было за конвоем. При атаках на конвои подводные лодки стали предпочитать подходы и атаки в надводном положении ночью, вплоть до того, что в некоторых случаях они даже выходили в линию торговых судов и атаковали конвой изнутри. Пытаясь это сделать, командиры подводных лодок были уверены, что, оказавшись внутри конвоя, они будут защищены от нападения, поскольку корабли сопровождения будут слишком заняты обороной периметра.

При попытке проникнуть внутрь конвоя подводные лодки имели преимущество первого обнаружения, поскольку их низкие силуэты на фоне тёмного моря затрудняли их обнаружение, в то время как эскортные и торговые суда были видны гораздо легче. В этой роли подводные лодки использовались как торпедные катера, способные погружаться, чтобы уйти от эскорта, а не как подводное судно как таковое. Более того, атака в надводном положении делала подводные лодки неуязвимыми для обнаружения гидролокаторами. Дениц хотел сделать ставку на подводную кампанию против британской торговли и хотел, чтобы приоритет был отдан 300 подводным лодкам, которые, по его мнению, были необходимы для того, чтобы поставить Великобританию на колени. Он рассчитывал, что из них треть будет находиться на боевом дежурстве в любой момент времени, а остальные поровну распределены между судами, направляющимися к месту боевых действий и возвращающимися с него, а также проходящими ремонт, учения и «в отпуске». Кроме того, ему были нужны небольшие 500-тонные подводные лодки, вооружённые примерно четырнадцатью торпедами. Небольшие размеры этих судов делали их очень манёвренными, и они могли погружаться за двадцать секунд. К сожалению для Дёница, немецкий флот не согласился с его порядком приоритетов и в любом случае был склонен строить более крупные подводные лодки с мощным артиллерийским вооружением и большой дальностью плавания. Дёниц пошёл на войну всего с пятьюдесятью шестью подводными лодками, некоторые из которых были совершенно непригодны для дальних операций.

Немецкий линкор «Бисмарк» в начале своего первого и последнего похода. Германская военно-морская доктрина заключалась в уничтожении британских судов подводными лодками и мощными надводными кораблями, такими как «Бисмарк». Если бы они потпили достаточно много судов, Британия была бы вынуждена капитулировать из-за голода.

Противники Дёница, с другой стороны, были смертельно слабы. К началу войны у британцев в Западных подходах было менее тридцати эскортных кораблей, а в целом их было меньше сотни. Их было сложно усилить эскадренными миноносцами, поскольку эти корабли были нужны для других задач и в любом случае нелегко были адаптироваться к эскортным операциям. Учитывая их роль в составе флота, эсминцы, как правило, были быстроходными судами с мощным артиллерийским, зенитным и торпедным вооружением: для защиты конвоев требовались дальность плавания, малый радиус поворота и хорошее противолодочное вооружение. Более того, эффективность гидролокационного навигационного оборудования (ГИД) имела тенденцию снижаться на высокой скорости. В дополнение к этим препятствиям британцы действовали с двумя серьезными трудностями. Во-первых, британское правительство в 1930-х годах отказалось от своих договорных портов в Ирландии, в результате чего эскортным судам пришлось действовать вне портов; во-вторых, Королевский флот в межвоенный период пренебрегал пополнением запасов в море (RAS) и эскортными поездами (в отличие от США и Японии). Это означало, что британские эскортные суда могли оказывать поддержку конвоям только в пределах 600 миль от побережья Великобритании; за пределами этого расстояния торговые суда были практически предоставлены сами себе, пока не подошли к Новому Свету. Таковы были основные слабости обеих сторон в сентябре 1939 года.

Вторая мировая война: Общие комментарии

Вторая мировая война, по сути, представляла собой две совершенно отдельные войны: одна велась в основном в Европе и Атлантике, другая – на западе и юге Тихого океана (и в некоторых частях материковой Азии). Лишь изредка эти две войны пересекались, и то без какого-либо стратегического смысла. Войны велись в основном изолированно друг от друга, объединяющим фактором было участие Великобритании и США (и, в меньшей степени, Франции и СССР) в обоих конфликтах. Во многом эти события сформировали стратегии Германии, Японии и Великобритании. Германия, учитывая нежелание Великобритании идти на мировые соглашения в 1940 году и отсутствие достаточно сильного надводного флота, была вынуждена вести неограниченную подводную войну против британской торговли. По большей части британская стратегия была оборонительной, поскольку флоту приходилось бороться за защиту метрополии от прямого вторжения и за сохранение торговых путей с остальным миром. Поддержание морских коммуникаций было залогом выживания Британии и её способности к любым наступательным действиям: если бы они были перерезаны, ей пришлось бы сдаться. За исключением второстепенного Средиземноморского театра военных действий, британская военно-морская политика носила оборонительный характер, и, учитывая отсутствие сбалансированного немецкого флота и решительные действия итальянского флота, европейская морская война велась вдоль торговых путей между британскими (и союзными) эскортными судами и немецкими подводными лодками (и самолётами).

Надводные бои имели место, и немцы использовали свои надводные корабли, чтобы попытаться связать британские силы, особенно эскортные, чтобы облегчить задачу подводным лодкам, но по большей части это было второстепенным делом. Япония в 1941 году также была вынуждена действовать по ходу событий. Из-за её чрезмерной активности и неуловимости решающего стратегического успеха в Китае, разгрома, нанесённого ей Советским Союзом в Монголии в 1939 году, её отчаянной зависимости от ресурсов Юго-Восточной Азии и американского сопротивления, которое неумолимо усиливалось в течение 1941 года, Япония была вынуждена попытаться нейтрализовать американское военно-морское могущество и создать дальний оборонительный периметр, контролируемый авианосцами и боевым флотом, за которым она могла бы разрабатывать природные ресурсы на предполагаемых территориях. Японский главнокомандующий адмирал Ямамото не был в восторге от перспектив такого плана, но у него не было выбора. Япония вряд ли могла попытаться завоевать Юго-Восточную Азию, имея на левом фланге американский линейный флот и американские владения на Филиппинах, расположенных по обе стороны морских путей между Юго-Восточной Азией и Японией. Ямамото сомневался, сможет ли Япония сдержать американский флот после того, как американцы полностью мобилизуют свои промышленные ресурсы, значительно превосходящие японские, и будут вынуждены задуматься о колоссальных проблемах формирования оборонительного периметра, состоящего преимущественно из моря и неба, без необходимых торговых и военных судов, необходимых для обеспечения этого периметра. Кроме того, политика создания оборонительной линии с последующим переходом в оборону для контратаки против превосходящего противника по силе и ресурсам не имела достаточных оснований.

Но у японцев не было выбора: их внешняя политика тридцатых годов загнала их в тупик начала сороковых. У американцев, с другой стороны, был стратегический выбор, во многом обусловленный их географической изоляцией и неуязвимостью. Перед войной они разработали ряд военных планов, охватывающих все возможные варианты развития событий (включая войну с Великобританией), и решили, что в случае войны как на Тихом океане, так и в Европе приоритет следует отдать последней. Решение было принято исходя из того, что любые японские победы могут быть компенсированы со временем, в то время как победа Германии в Европе может оказаться окончательной и необратимой. Когда в 1941 году война дошла до США, эти приоритеты были подтверждены и сохранены, хотя выявление слабости Японии в 1942–1943 годах позволило американцам проводить более энергичную и агрессивную политику на обоих фронтах, чем они считали возможным до войны. Такая ситуация возникла не только из-за изначальной слабости Японии, но и из-за, казалось бы, неисчерпаемых возможностей американской промышленности: в 1942 и 1943 годах она строила по эсминцу каждые три дня; в последнем квартале 1943 года строительство торговых судов велось с годовым объёмом в 16,4 миллиона тонн. К концу войны американские верфи строили авианосцы, которые, если бы их строительство было завершено, почти удвоили бы авианосный потенциал ВМС, насчитывавший двадцать три авианосца. Такая мощь стала свидетелем упадка британской морской мощи, которая впервые за 250 лет окончательно отошла на второй план. Это также ознаменовало конец господства линкоров.

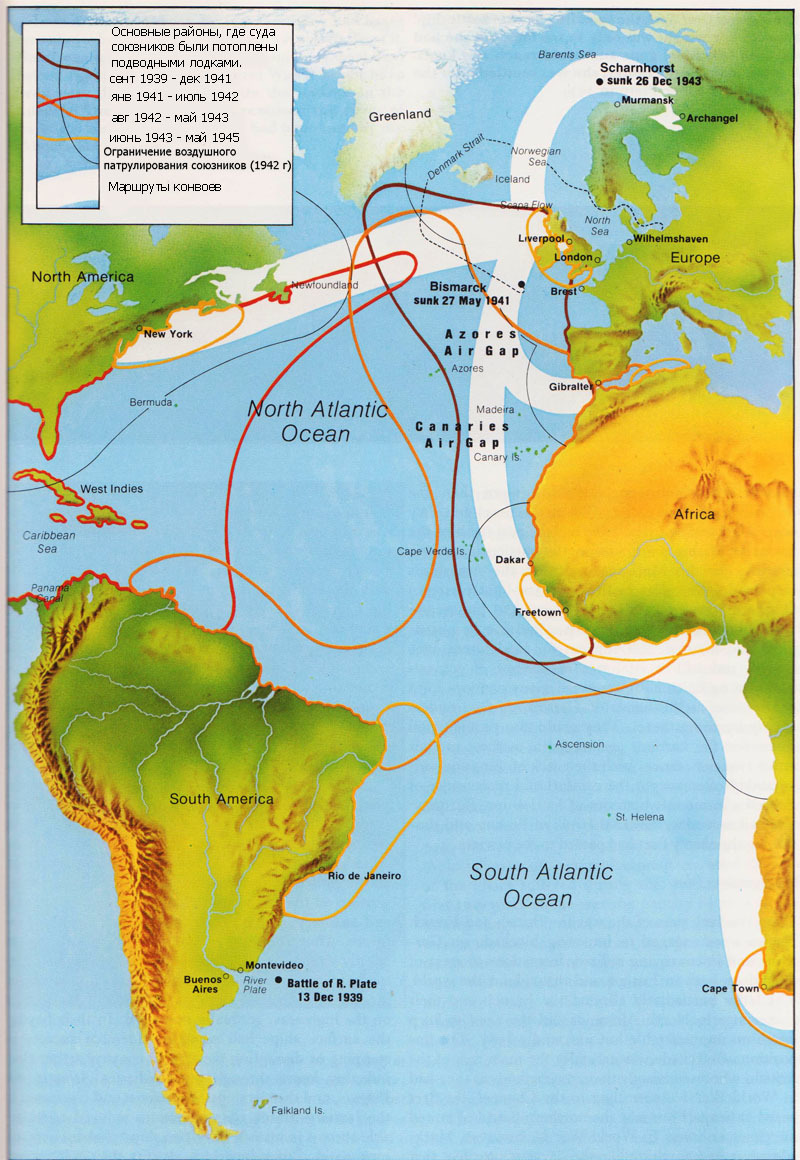

Битва за Атлантику – так называлась англо-американская борьба за сохранение судоходных путей в Великобританию открытыми. Угроза со стороны подводных лодок, вероятно, была самой серьёзной угрозой для Великобритании во время войны. Если бы немцы смогли развернуть больше подводных лодок в 1940 и 1941 годах, ход Второй мировой войны мог бы быть совершенно иным.

Правда, для операций против Марианских островов в 1944 году американцы смогли задействовать четырнадцать линкоров (больше, чем имел в строю Королевский флот в то время), и они смогли сыграть жизненно важную роль, но настоящая сила флота с этого момента заключалась в авианосцах и их авиации. (В операции у Марианских островов американцы задействовали пятнадцать быстроходных авианосцев и десять лёгких авианосцев.)

«Адмирал граф Шпее», так называемый «карманный линкор», поскольку его вес составлял всего 12 100 тонн, но он был вооружён шестью 280-мм орудиями и мог развивать скорость до 27,7 узлов. Будучи мощным рейдером, он был затоплен после битвы у реки Ла-Плата в 1939 году.

Постепенно линкоры были низведены до второго ранга — важные, прежде всего, для бомбардировки перед вторжением и для непосредственной огневой поддержки сухопутных войск после высадки на берег, а также с жизненно важной ролью в защите конвоев (незаметные британские корабли класса R спасли множество конвоев от уничтожения немецкими надводными рейдерами одним своим присутствием). Они также могли обеспечить жизненно важное прикрытие авианосцев от атак как с поверхности, так и с воздуха: действительно, авианосцы с их недостатком орудий и уязвимостью часто искали утешения и уверенности в массированных зенитных батареях линкоров. Но все это были второстепенные задачи: роль поиска и уничтожения вражеского флота перешла к авианосцам.

Европейская война

С самого начала войны британские и французские флоты были заняты блокадой Германии и конвоированием воинских соединений в районы боевых действий как в Европе, так и по всему миру. Последнее особенно затрагивало французов и их владения в Северной Африке, равно как и необходимость следить за непредсказуемой, но недружелюбной Италией. Блокада, естественно, была главной задачей британцев, которые использовали те же методы, что и в Первую мировую войну: патрулирование Ла-Манша, базирование флота в Скапа-Флоу и патрулирование вооруженными торговыми крейсерами северного направления. Однако во Второй мировой войне блокада никогда не имела столь разрушительного эффекта, как в Первую мировую. Отчасти это было связано с накоплением Германией запасов перед войной, отчасти с разработкой Германией эффективных заменителей многих ныне недостающих товаров, отчасти с результатами нацистского советского «медового месяца» 1939–1941 годов, когда торговля с СССР с лихвой компенсировала любые потери, вызванные блокадой. И это также отчасти объяснялось масштабами немецких завоеваний и её хищническим ограблением завоёванных территорий. Только к концу войны она начала по-настоящему ощутить всю тяжесть экономического дефицита; к тому времени, как наступил экономический коллапс, она уже потерпела решительное поражение на суше, и, в любом случае, вклад авиации в её экономический коллапс был более впечатляющим, непосредственным и глубоким, чем вклад морской блокады.

В начале войны Гитлер не развязал полномасштабную подводную войну. Были введены ограничения на потопление торговых судов, хотя они постепенно смягчались по мере того, как становилось очевидным, что союзники, а позднее и Великобритания в одиночку не придут к соглашению. В первые месяцы войны немцы использовали минную войну у восточного побережья и надводные корабли, как военно-морские, так и вспомогательные, для ведения войны против торговли. После 1941 года эффективность надводных рейдеров значительно снизилась, поскольку британские контрмеры, особенно в области разведки и проверки идентичности отдельных кораблей, встречаемых военно-морскими подразделениями в открытом море, постепенно совершенствовались. В период своего расцвета надводные корабли добились значительных успехов в остановке или нарушении движения конвоев, а не в нанесении потерь посредством вспомогательных судов «Атлантис» и «Пингвин», а военные корабли «Шарнхорст» и «Гнейзенау» в операциях января-марта 1941 года добились значительных успехов (в общей сложности было потоплено шестьдесят два судна водоизмещением около 400 000 тонн).

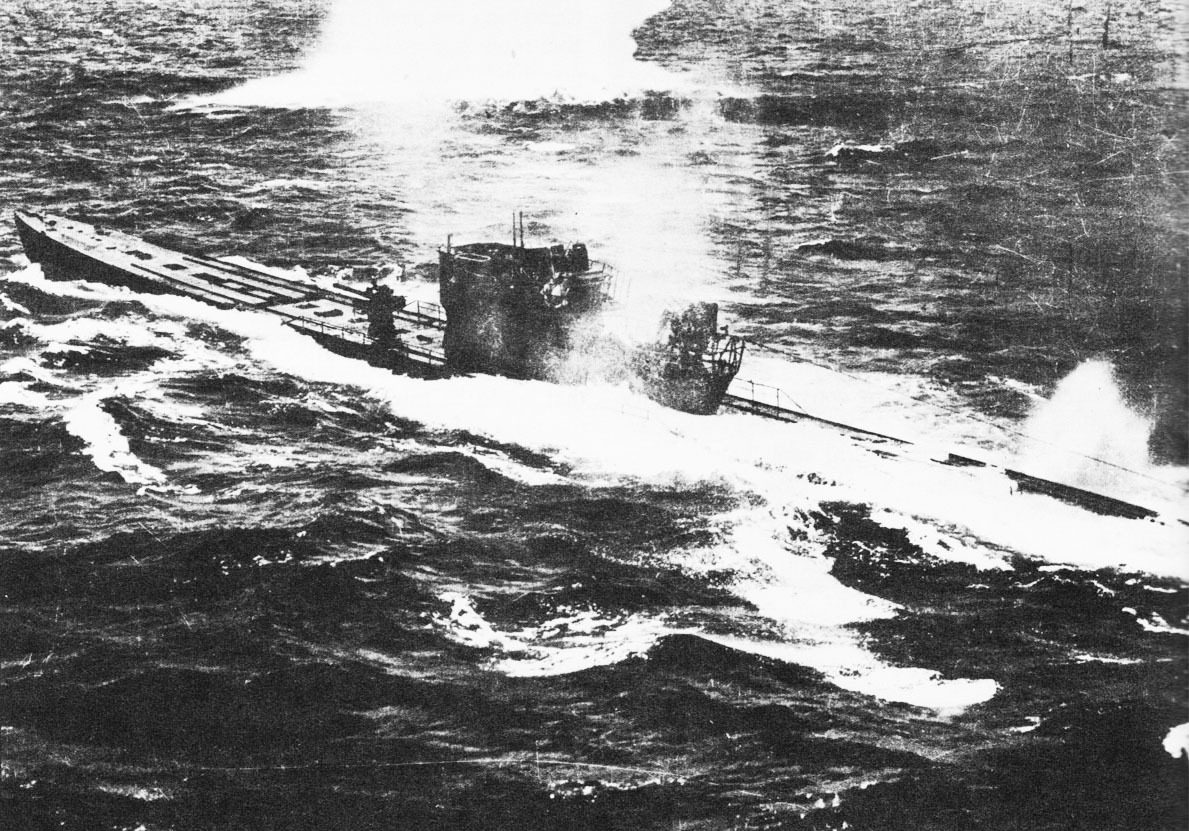

Подводная лодка прибрежного плавания. К 1940 году Германия имела базы для подводной войны, но недостаточно кораблей для её ведения. Если бы Деницу позволили нарастить флот подводных лодок до 1939 года, исход Второй мировой войны мог бы быть совсем иным.

Однако подводные лодки, несмотря на свою роль в борьбе с британским флотом, оставались основным средством нанесения ударов по британской торговле, и по мере того, как всё больше подводных лодок вступало в строй, потери союзников росли. В 1940 году было потеряно почти 4 миллиона тонн, половина из которых пришлась на подводные лодки: примерно такие же цифры были зафиксированы в 1941 году. В первые тридцать месяцев войны немецкие подводные лодки действовали по своему усмотрению. В стратегическом плане немцы сосредоточили внимание на торговых путях между Великобританией и США, а также на прибрежных британских торговых путях. Наличие у них после середины 1940 года баз в Норвегии и западной Франции позволило их подводным лодкам выходить в Атлантику далеко за пределы досягаемости большинства британских эскортных судов. По сути, немцы блокировали Великобританию, как и в Первую мировую войну, но с гораздо более мощных позиций, чем это было возможно в период с 1914 по 1918 год. 49% всех потерь союзников с 1939 по середину 1942 года пришлось на Северную Атлантику; с 1939 по середину 1941 года 32% всех потерь союзников пришлось на прибрежные воды Великобритании и прилегающие к ним воды.

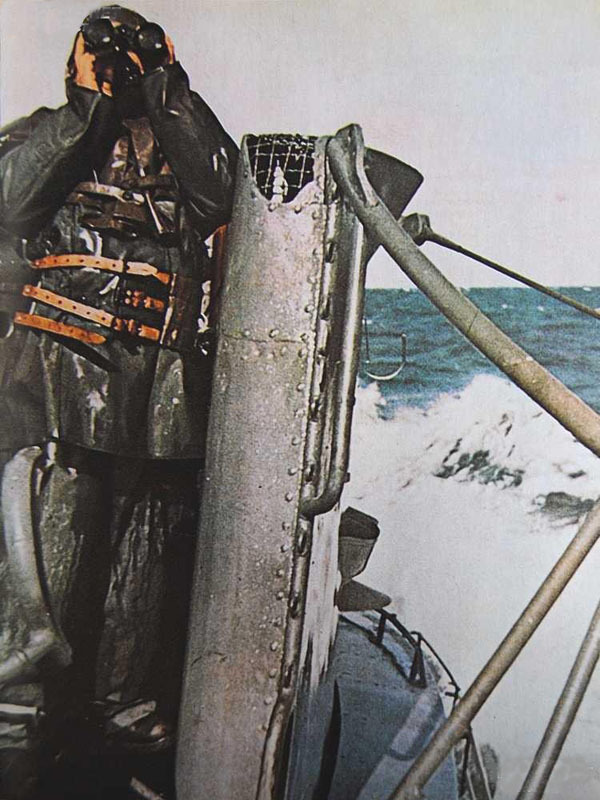

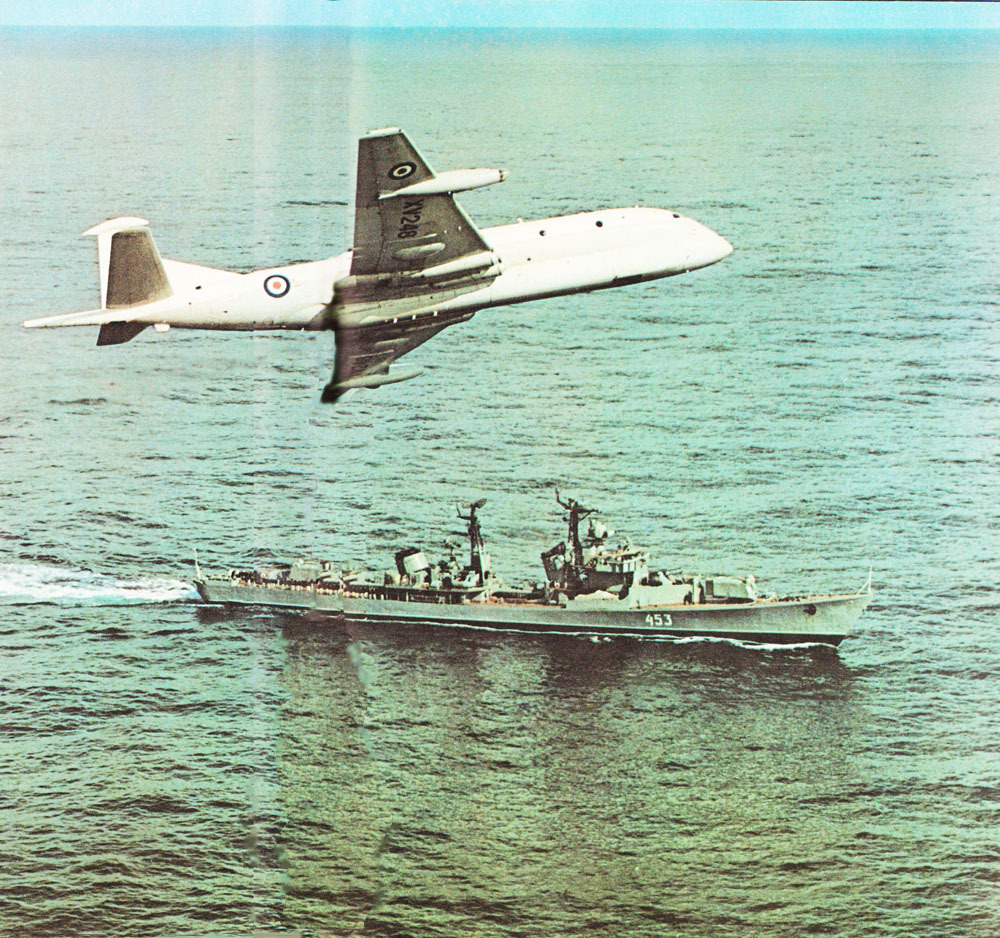

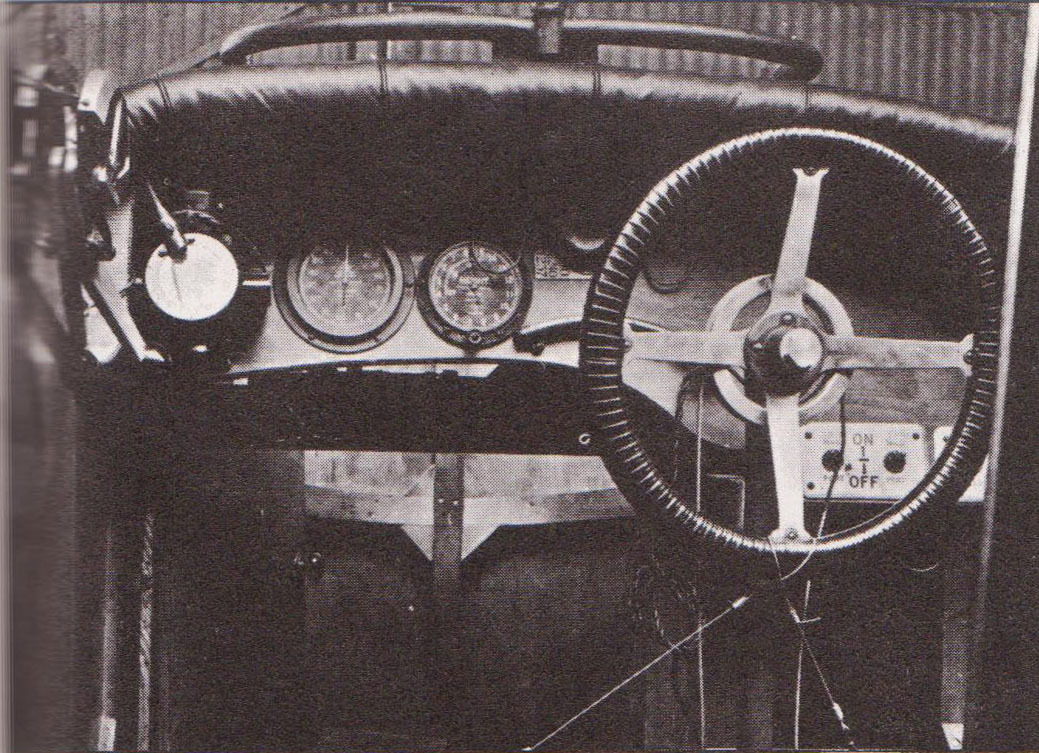

На страже в Атлантике. Появление радаров устранило покров темноты и плохой погоды, который подводные лодки использовали для выслеживания.

Тактически единственным ограничением для немецких подводных лодок была нехватка самих подводных лодок, отсутствие сотрудничества со стороны Люфтваффе и малое количество торпед, которые они могли нести. При выполнении такого масштаба разрушений подводные лодки пользовались значительной неуязвимостью: только двадцать три подводные лодки были потеряны в 1940 году и только тридцать пять за весь 1941 год. А в последнем квартале 1941 года пополнение превысило все потери, понесенные за всю войну к тому времени. В первые два года войны нехватка эскортных судов, их ограниченный радиус действия и, что наиболее важно, тот факт, что они редко когда могли тренироваться вместе, а объединялись в группы на основе того, что было доступно, а не того, что было необходимо, означало, что эскортные суда работали в огромных трудностях. К концу 1941 года ситуация на море становилась все более серьезной для британцев. Торговые суда терялись вдвое быстрее, чем их можно было заменить; Численность немецких подводных лодок приближалась к 250, при этом в море одновременно находилось около 97. Было очевидно, что события приближаются к кульминации.

Охотники за подводными лодками в Атлантике: Корвет класса «Фловер» HMS Hydrangea.

Эсминец HMS Scimitar.

В течение 1941 года произошло два события, которые показали, что подводным лодкам не обязательно действовать по своему усмотрению. Во-первых, с июля по декабрь потери на североатлантическом маршруте упали примерно до 100 000 тонн в месяц, что свидетельствовало о растущем присутствии американских сил в западной и центральной Атлантике, куда Германия опасалась выдвигаться из-за очевидной опасности войны с США. Однако снижение потерь также свидетельствовало о том, что конвои становились всё более эффективными. Во-вторых, и в связи с последним пунктом, в декабре 1941 года конвой из тридцати двух судов был прорван с боями из Гибралтара в Великобританию, потеряв при этом всего два судна. Также были потеряны два эскорта, но при этом были уничтожены пять немецких подводных лодок и два самолёта. Однако этот конвой (HG 76) был исключительно хорошо защищён, оставив Гибралтар с 10 эскортными судами и небольшим эскортным авианосцем. Им командовал самый известный из британских командиров эскортных судов, капитан Ф. Дж. Уокер, и это наглядно продемонстрировало, на что способны агрессивные, сбалансированные и хорошо подготовленные силы, отработанные сообща, особенно при поддержке авианосца.

Ветеран Первой мировой войны HMS Walker. Во время эскортирования конвоя HX112 в марте 1941 года он атаковал глубинными бомбами U-99 и захватил её командира, «аса» Отто Кречмера.

Капитан-лейтенант Кречмер (справа) на U-99 после причаливания в Лорьяне 21 июля 1940 года.

Отто Кречмер (1 мая 1912 г. – 5 августа 1998 г.) – немецкий военно-морской офицер и подводник, участвовавший во Второй мировой и Холодной войнах. С сентября 1939 года до пленения в марте 1941 года он потопил 44 судна, включая одно боевое, общим водоизмещением 274 333 тонны. За это он был награждён Рыцарским крестом Железного креста с Дубовыми листьями и Мечами, а также другими наградами. Кречмер получил прозвище «Молчаливый Отто» – как за успешное использование способности подводных лодок к бесшумному ходу, так и за нежелание передавать радиосообщения во время патрулирования. После войны он служил в ВМС Германии, откуда вышел в отставку в 1970 году в звании флаг-коммодора.

Несмотря на HG 76, система конвоев в 1942 году и первом квартале 1943 года испытывала большую нагрузку из-за расширения войны на Атлантический и Тихоокеанский регионы. Это истощило англо-американские ресурсы, и американцам потребовалось некоторое время, чтобы организоваться и начать использовать свою потенциальную силу. Когда весной 1943 года ситуация резко изменилась, это стало результатом сочетания ряда факторов, многие из которых были ясно видны в успехе HG 76. Характер победы системы конвоев был двояким. Во-первых, союзники остановили масштабные потопления, которые имели место в начале 1943 года, которые вынудили бы Великобританию выйти из войны, если бы она продолжилась. Меры союзников оказались успешными в предотвращении темпов потерь, которые не могли быть покрыты новым американским строительством. Во-вторых, немецкие подводные лодки в 194; Потери были совершенно неприемлемыми — 237 за год, в том числе 41 в разгар сражения в мае. Из всех факторов, способствовавших победе союзников на морских путях, пожалуй, наиболее важным было предоставление большего количества и лучше подготовленных эскортных судов.

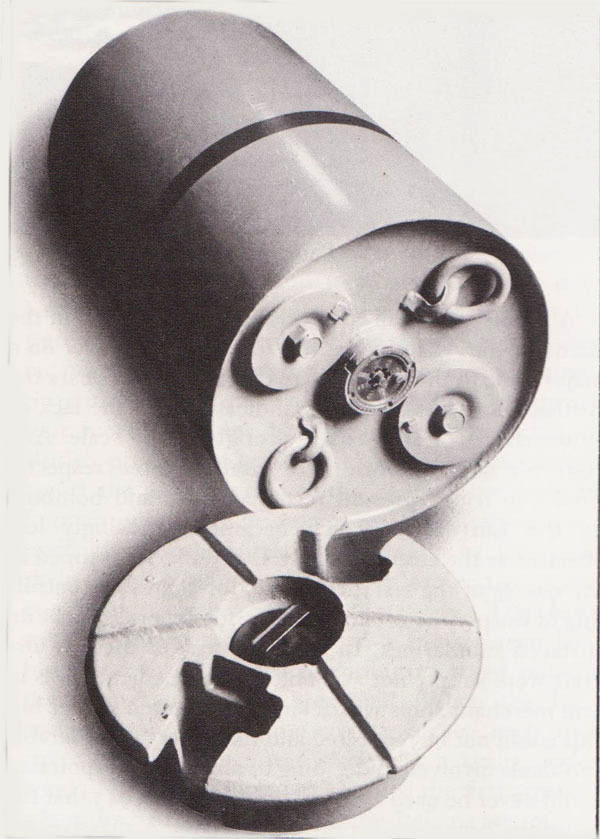

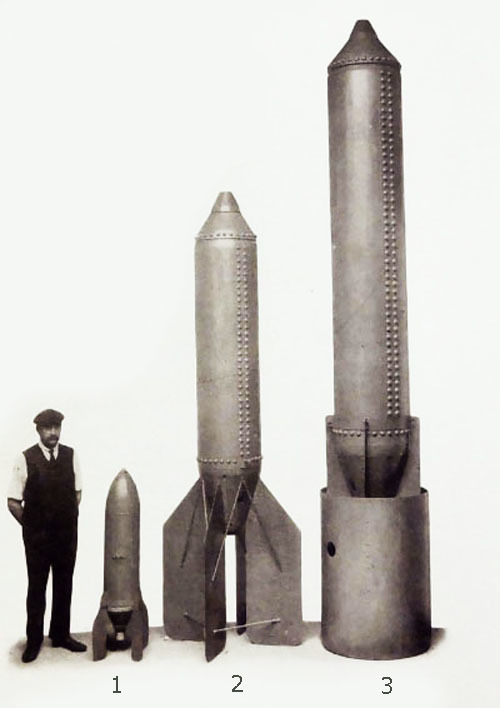

Глубинная бомба с быстротонущим устройством. Использовалась в двух мировых войнах и была очень эффективна при точном контакте с подводной лодкой. Сброшенные или брошенные определённым образом и установленные на разную глубину, они взрывались, создавая давление, способное раздавить корпус подводной лодки.

Ранние конвои оказались крайне слабыми в эскорте, что привело к вполне предсказуемым результатам. К 1943 году эскортных судов стало больше, что значительно улучшило периметральную оборону конвоев. Также стало понятно, что с тактической точки зрения площадь конвоя (и, следовательно, количество торговых судов в нём) может быть значительно увеличена относительно периметра за счёт увеличения радиуса (математическая формула для площади круга в отличие от длины окружности), и что существует оптимальный размер конвоя и его эскорта. Результат таких выводов позволил подготовить сильную оборону для конвоев и даже привел к формированию «группы по устранению неполадок», которая могла патрулировать пути к базам подводных лодок и обратно или воды, кишащие подводными лодками, оказывая помощь любому конвою, находящемуся поблизости.

В технологическом плане баланс сил в ходе войны также сместился в сторону подводных лодок. Развитие радаров и их использование эскортными судами давало обороняющейся стороне решающее преимущество: распознавать подводную лодку до, а не после атаки: таким образом, подводная лодка теряла свою неуязвимость и преимущество первого обнаружения. Более того, в ходе войны стали появляться новые виды оружия: миномёты, способные стрелять двадцатью четырьмя контактными бомбами, быстротонущие глубинные бомбы, сбрасываемые вперёд, и глубинные бомбы с дальностью полёта 500 футов (150 м) – всё это стало наносить всё больший урон. Отчасти проблема уничтожения подводной лодки в первые годы войны заключалась в том, что эскорт, контактировавший с ней с помощью гидролокатора, терял контакт при движении в атаку, а также сообщал о намерениях звуком своих двигателей; таким образом, находящаяся в состоянии боевой готовности подводная лодка всегда могла попытаться уйти от атаки в последний момент. Новое оружие позволяло гидролокатору поддерживать контакт с целью с момента её установления. Уокер разработал особый приём для преодоления манёвров уклонения подводных лодок ещё до того, как новое оружие стало применяться в больших масштабах: он использовал эскорт для поддержания контакта и вёл два или три других эскорта на очень малой скорости либо поперёк, либо над подводной лодкой, атакуя глубинными бомбами как вдоль самой линии подводных лодок, так и по обе стороны от неё. Таким образом, любой запоздалый манёвр уклонения выводил подводную лодку на линию глубинных бомб сбоку от её первоначального курса. Ни одна немецкая подводная лодка не пережила такую атаку.

Уокер также отличался агрессивной обороной, даже имея в своем распоряжении небольшие силы. Оборона HG 76 продемонстрировала невиданную доселе тактику ослабления оборонительного щита с целью подавления или уничтожения подводной лодки при первом же контакте; он также поощрял агрессивные атаки на подводные лодки, идущие в атаку, даже если это означало дальнейшее ослабление обороны. По мере появления большего количества эскортов становились возможными более агрессивные действия по периметру; Уокер был исключительным в том, что применял такую тактику, когда таких сил не хватало. Эффективность эскорта в этой роли была настолько велика, что немцам пришлось разработать акустические торпеды, наводящиеся на звук винтов кораблей. Они намеревались использовать свой ограниченный запас таких торпед против эскорта, чтобы расчистить путь к торговым судам. Некоторый первоначальный успех был достигнут, главным образом благодаря элементу внезапности, но было разработано несколько тактических уловок, чтобы снизить их эффективность. Было разработано шумовое оборудование, которое можно было буксировать за кормой эскортных судов для отвлечения торпед (недостатком этого оборудования было то, что оно создавало помехи работе гидролокатора); (предпочтение Уокера) движение на высокой или низкой скорости, когда эффективность торпед падала; или сброс глубинных бомб для подрыва самих торпед.

Гибель подводной лодки. Подлодка, застигнутая на поверхности самолётом Королевских ВВС, была подвергнута глубинным бомбам и обстрелу из пулемётов. Немецкие подводные лодки строились с расчётом на то, что они будут действовать в дружественном или нейтральном небе, и, в отличие от своих британских аналогов, были медленнее при экстренном погружении. Глубинные бомбы с мелководной установкой могли пробить прочный корпус на поверхности или непосредственно под ней.

Ещё одним фактором решающего успеха союзников в битве за Атлантику стало появление крупномасштабной авиации в течение 1943 года. В первые годы британские усилия были серьёзно затруднены нехваткой как береговой, так и корабельной авиации. Самолёты для сопровождения конвоев были жизненно важны в трёх отношениях: во-первых, для предотвращения разведки и бомбардировок со стороны Люфтваффе (которые становились всё менее эффективными по мере того, как силы Люфтваффе истощались в ходе войны); во-вторых, для активного патрулирования периметра; и, в-третьих, для общих атак на надводные подводные лодки. В начале войны самолётов просто не было. Одним из вариантов было вооружить торговые суда одним катапультируемым истребителем, но его не удалось восстановить, и решение о производстве оружия, которое больше никогда не будет использоваться, было сопряжено со значительными трудностями. Только в 1943 году решения начали появляться в полной мере. Значительное увеличение числа дальнебомбардных самолётов, действовавших из Великобритании, Исландии и Нового Света (а позднее и с Азорских островов), позволило союзникам покрывать всю Атлантику, тем самым лишая немецкие подводные лодки безопасного района для надводного хода для перезарядки батарей, а также обеспечивая конвоям некоторую защиту на некоторых участках пути.

После 1943 года такие самолёты оснащались радиолокационными станциями с диапазоном сканирования 1,5 м или 10 см и могли обнаруживать надводные подводные лодки в самую непогоду или ночью; а бомбы малой глубины давали им средство поражения, которого до того времени совершенно не хватало. К 1943 году не только увеличилась численность и эффективность береговой авиации, но и постоянное прикрытие с воздуха обеспечивалось всё большим количеством надёжных малых эскортных авианосцев, в основном американской постройки. Эти корабли, имея на борту всего от пятнадцати до двадцати самолётов, могли прочесывать районы вокруг конвоев, особенно тыловые районы, где обычно концентрировались подводные лодки и где эскорт, естественно, был слаб.

Хотя их противолодочное вооружение было слабым, их способность осуществлять поиск и направлять эскорт оказалась важным фактором в повышении эффективности защиты конвоев. Решающее влияние авиации союзников было настолько сильным, что в 1943 году на долю авиации пришлось 116 немецких подводных лодок. Немецкая тактика в результате этого меняющегося технологического баланса была нерешительной. В кризис 1943 года, когда немецкие подводные лодки подвергались всё более частым и интенсивным атакам с воздуха, они были вооружены всё более тяжёлыми зенитными орудиями и получили приказ двигаться вместе для обеспечения взаимной защиты. Это оказалось неэффективным: самолёты несли тяжёлые потери, но всё же умудрялись топить их. Единственными доступными решениями были шнорхель, который позволял подводной лодке перезаряжать батареи и менять воздух, оставаясь под водой, или разработка новых подводных лодок. Шнорхель широко использовался после 1943 года, но только ценой низкой скорости подводного хода и снижения боевой эффективности; Новые подводные лодки, появившиеся в 1945 году, прибыли слишком поздно, чтобы переломить ситуацию.

Война в Средиземноморье также велась преимущественно вдоль морских путей – британских морских путей на Мальту и итало-германских конвойных маршрутов из Европы в Северную Африку. Немногие кампании более наглядно иллюстрируют важнейшую роль морской мощи и взаимозависимость сухопутных, морских и воздушных театров военных действий, чем эта кампания. Проще говоря, армии в Северной Африке полностью зависели от морской мощи в плане снабжения. Учитывая выгодное географическое положение Италии и краткость морских путей стран Оси в Северную Африку, британцам пришлось перерезать этот путь снабжения, чтобы армия имела хоть какой-то шанс очистить североафриканское побережье. Этого можно было добиться только при условии, что военно-морские силы действовали с Мальты, а снабжение Мальты было затруднено, пока североафриканское побережье оставалось в руках противника. Воздушное прикрытие конвоя было бы минимальным, пока британцы не контролировали Западную пустыню. В этом случае шансы на снабжение Валлетты были крайне малы. В конечном итоге война на Средиземном море продлилась около трех лет, в течение которых как итальянские, так и британские торговые моряки проявили высочайшую стойкость и храбрость, сравнимые только с жертвенностью и отвагой эскорта с обеих сторон.

В первые шесть месяцев войны британцы действовали практически по своему усмотрению. Тяжёлые корабли итальянского флота действовали робко, и в первых же боях британцы добились поразительного морального превосходства над итальянцами, от которого последние так и не смогли полностью избавиться даже в последующие месяцы. Во многом трудности итальянцев были обусловлены отсутствием у них морской авиации; отношения между итальянскими ВМС и ВВС были, мягко говоря, нестабильными. Британцам, особенно при наличии авианосцев, повезло гораздо больше, хотя во многих случаях, особенно в 1941 году, Королевскому флоту приходилось действовать вообще без авиационной поддержки – как, например, в Греции и на Крите, где двадцать два боевых корабля и пять транспортов были потоплены или серьёзно повреждены, а ещё четырнадцать кораблей получили менее серьёзные повреждения. В первых боях британцы доминировали в центральной части Средиземного моря, используя агрессивные траления, чтобы выманить превосходящий итальянский флот на бой, в котором, как британцы были уверены, они победят окончательно. Однако никакого боя так и не произошло, а итальянский линейный флот по возможности уклонялся от участия в боевых действиях. Они были глубоко потрясены агрессивностью британцев и такими действиями, как ноябрьская атака на Торанто, когда британцы использовали авианосную авиацию против итальянских боевых порядков в гавани: в этой атаке итальянцы потеряли три линкора. Уважение к британской морской авиации ещё больше укрепилось в марте 1941 года у мыса Матапан, когда самолёты Королевского флота и Королевских ВВС передали часть вражеского боевого флота в полёте под огонь преследовавших их британских боевых порядков – точно так же, как «Бисмарк» был загнан в угол и уничтожен мстительными подразделениями Флота метрополии в мае 1941 года после того, как был повреждён торпедоносцами.

Часть основного вооружения немецкого линейного крейсера «Шарнхорст». Ему было приказано атаковать британский конвой JW55B, но военно-морская разведка и продуманная тактика позволили британцам развернуть корабли, чья общая огневая мощь потопила линейный крейсер 26 декабря 1943 года.

В Матапане итальянцы потеряли три отличных крейсера и два тяжёлых эсминца, и, возможно, им повезло, что они не потеряли больше. Сражаясь вслепую и без поддержки с воздуха, они действовали крайне осмотрительно в своих последующих действиях – как никогда, во втором сражении при Сирте в марте 1942 года. Чтобы сражаться с конвоем из четырёх торговых судов, следовавшим из Александрии на Мальту, британцы выделили крейсер и шесть эсминцев в качестве ближнего эскорта, а также силы прикрытия, которая одно время насчитывала четыре крейсера и десять эсминцев. Итальянцы предприняли неэффективные атаки с воздуха и торпедных катеров, но положились на силы из одного линкора, двух крейсеров, одного лёгкого крейсера и четырёх эсминцев. Британцы были организованы в ближний эскорт, группу постановки дымовой завесы и пять дивизионов, намеревавшихся отделиться от конвоя в случае угрозы. Когда итальянские крейсеры были замечены, конвой отвернул под прикрытием дыма, который поднимался от усиливающегося 25-узлового ветра. Британские дивизии отразили первую атаку, но когда подошел линкор, итальянцы попытались обойти дымовую завесу (в которую они, естественно, боялись входить) и двинуться на запад: усиливающийся ветер и волнение моря удержали их от попытки двинуться на восток прямо в самое пекло.

По мере продвижения итальянцев на запад британцы следовали за ними, постоянно оставляя дымовую завесу между итальянцами и конвоем и совершая из неё регулярные вылазки по линии фронта противника, используя артиллерийский и торпедный огонь. Это вынуждало итальянцев неоднократно отворачивать.

В конечном итоге итальянцы прекратили бой и отступили на свои базы, при этом два их эсминца потерпели крушение по пути. Это сражение стало почти идеальным примером важности «погодного индикатора» (почти неизвестного со времен парусного флота) в ходе сражения, а также эффективности уступающей по численности, но агрессивной силы, умело управляемой как единое целое, отбивающей натиск превосходящего противника. (Аналогичная тактика пребывания между конвоем и противником с уступающими силами была также успешно применена британцами в бою с «Шарнхорстом» 26 декабря 1943 года. После того, как было сорвано несколько попыток «Шарнхорста» обойти фланг британских крейсеров, последний преследовал немецкий линейный крейсер на юг после того, как он прервал бой, чтобы привести его на рандеву с линкором «Дюк оф Йорк». В классическом ночном бою, включающем скоординированную атаку орудий и торпед с эсминцев, немецкий корабль был уничтожен.) Однако в Сирте итальянцы получили некоторую компенсацию за действия, задержавшие прибытие конвоя на Мальту, в результате чего два торговых судна были потоплены авиацией на следующий день: если бы не было задержки, то почти наверняка эти корабли уцелели бы.

В каком-то смысле это был тот же результат, которого немцы добились с «Тирпицем» одним лишь его присутствием в норвежских водах против конвоя PQ 17. В одном из самых катастрофических эпизодов в истории британского флота Адмиралтейство приказало этому конвою рассеяться, а эскортные суда отошли, ошибочно полагая, что вскоре они будут атакованы превосходящими силами противника. В результате несчастные торговые суда были поодиночке уничтожены подводными лодками и авиацией, и из первоначального конвоя из тридцати шести уцелело лишь тринадцать. Это был ещё один превосходный пример тактической ценности флота и того влияния, которое его присутствие могло оказать на диспозицию превосходящего противника.

Тем не менее, благодаря победам союзников в сражениях на морских коммуникациях в Атлантике и Средиземном море к середине 1943 года, союзные военно-морские силы получили возможность выполнить ещё одну жизненно важную задачу — высадить армию на побережье противника и поддержать её действия против полевой армии противника. После мая 1943 года союзники провели пять крупных морских десантов: на Сицилии (июль 1943), в материковой Италии (сентябрь 1943), в Анцио (январь 1944), в Нормандии (июнь 1944) и на юге Франции (август 1944). За исключением Анцио, где была преднамеренная попытка продвинуть стационарные позиции противника дальше к югу, эти вторжения представляли собой прямые атаки на побережье противника, а тактика постепенно и тщательно отрабатывалась для достижения успеха. Хотя высадка на Сицилию была самой крупной из высадок (было задействовано семь дивизий), высадка в Нормандии считается классикой своего рода.

Обычная морская мощь: Солдаты 47-го (RM) коммандос высаживаются с десантного корабля (LCA) в секторе Джиг на Золотом пляже, в то время как LCT сбрасывает свой груз на заднем плане.

Мало кто осознаёт, в какой степени решение союзников высадиться в Нормандии, а не в Па-де-Кале, было обусловлено исключительно военно-морскими соображениями. Стратегический выбор был ограничен необходимостью обеспечить пространство для 1213 боевых кораблей и 2470 десантных кораблей и катеров, выделенных для фазы высадки (плюс 1656 других десантных кораблей для вспомогательных операций и последующих конвоев, необходимых для высадки дополнительных войск и снабжения армий после их размещения на континенте). Только в районе к югу от острова Уайт в Ла-Манше имелось достаточно места для формирования такой армады и обеспечения снабжения войск из небольших портов на обоих флангах линии Саутгемптон-Портсмут.

HMS Warspite обстреливает немецкие позиции в Нормандии во время высадки в День Д в июне 1944 года. Огневая мощь кораблей сыграла важную роль в успехе союзников в Нормандии.

Дуврский пролив был слишком узким, порты в Девоне и Корнуолле находились слишком далеко, чтобы корабли могли совершить незамеченный ночной проход на другой конец Ла-Манша, а порты юго-восточной Англии были слишком малы для вторжения по более короткому и прямому морскому пути.

Время атаки также определялось военно-морскими соображениями. Точная проводка и требования к корабельной артиллерии требовали проведения атаки днем, а следовательно, и прохода при лунном свете; дневной свет также был необходим для того, чтобы инженеры могли разминировать заграждения на берегу. Сами заграждения требовали, чтобы высадка состоялась во время прилива в день, когда в течение дня было два прилива, чтобы позволить последующим силам высадиться на берег. Эти соображения означали, что вторжение должно было произойти примерно через сорок минут после рассвета и за четыре часа до прилива: такие условия в сочетании с фазой Луны возникали только три или четыре дня в месяц — хороший пример того, как природные факторы влияют на военно-морскую и военную стратегию.

Под защитой аэростатов заграждения и артиллерии флота союзные войска высаживаются с LCT на берег в Нормандии.

В операции «Нептун», военно-морской составляющей вторжения в Нормандию, акцент был сделан на мощную огневую мощь для подавления противника (конечно, с помощью мощных бомбардировщиков, которые могли доставить гораздо больше взрывчатки, но не так точно, как огонь корабельной артиллерии) во время самой фазы вторжения. Это оказалось жизненно важным, особенно на пляже «Омаха», где американцы потеряли большую часть своей артиллерии в море, и где неразобранное заграждение не позволяло подкреплениям вступить в бой. Прямой огонь корабельной артиллерии имел решающее значение для подавления вражеского огня и срыва контратак — точно так же, как «Уорспайт» срывал немецкие контратаки в Салерно, а немецкие контратаки в Анцио не были облегчены примерно 20 000 снарядов, выпущенных по ним крейсерами и эсминцами союзников. Эта огневая мощь была жизненно важна для того, чтобы позволить армиям высадиться на берег, перегруппироваться и затем пробиться вглубь страны за пределами досягаемости орудий. В дальнейшем задача флота оставалась прежней: непрерывное снабжение армий в их операциях против полевых сил противника. Действительно, тот факт, что союзные армии освободили Францию и глубоко проникли в Германию, способствуя капитуляции нацистов, в результате чего были освобождены страны Бенилюкса, Дания и Норвегия, был знаком полной победы англо-американских военно-морских и военно-воздушных сил в этой борьбе. Без успеха на конвойных путях британцы были бы вынуждены капитулировать: американцы, вероятно, оказались бы бессильны повлиять на ситуацию в Европе. Морская мощь была основой побед союзников на Западе.

Солдаты, "запертые" в LCP, начинают проход мимо крейсера, чтобы высадиться на берег.

Война на Тихом океане

Японцы говорили о «болезни победы», описывая обширные территории Тихого океана и Дальнего Востока, захваченные ими в ходе своего первого блицкрига. Нагрузка на людские ресурсы и ресурсы, необходимая для удержания этих территорий, стала одним из факторов, приведших к их поражению.

Войну на Тихом океане часто рассматривают с точки зрения крупных авианосных сражений — в Коралловом море и у атолла Мидуэй (1942), в Филиппинском море и заливе Лейте (1944), — которые ознаменовали полное и окончательное уничтожение лучшего флота мира в 1941 году — Императорского флота Японии. В ходе этого уничтожения ВМС США увеличились в размерах и качестве, став совершенно непревзойденными по мощи и эффективности. Менее документирована война, начавшаяся сразу после Перл-Харбора, когда американцы, временно парализованные потерями, понесёнными в результате нападения, начали неограниченную подводную войну против японской торговли. В конечном счёте, эта кампания имела огромное стратегическое значение, поскольку, по сути, американцы установили экономическую блокаду Японии, которая стала для неё удушающей хваткой. В ходе войны Япония потеряла 90% своего торгового флота, и к тому времени, как атомные бомбы вынудили её капитулировать, она была истощена экономически, промышленно и финансово. Полностью завися от морской торговли в импорте сырья и доставке людей и материалов к театрам военных действий, японцы были смертельно уязвимы для торговой войны, как и британцы.

И торговля, и транспортировка ресурсов были полностью уничтожены в ходе войны. Однако мощь японского флота была такова, что только после 1943 года потери превысили пополнения, и торговые суда были вынуждены заходить в районы, контролируемые американской авиацией, чтобы снабжать свои находившиеся под угрозой или осажденные гарнизоны. Самая впечатляющая фаза торговой войны наступила в конце, когда военно-морская авиация США бороздила небо над Японией и ее подходами, по своему усмотрению уничтожая немногие оставшиеся торговые суда. Но настоящий ущерб заключался в постоянном темпе истощения, которое американские подводники наносили на протяжении всей войны японскому торговому флоту: 57 процентов всех потерь были нанесены американскими подводными лодками. Американская стратегическая блокада Японии была одним из самых ярких примеров экономической войны, которую вела агрессивная морская держава.

В ходе этой войны американцы использовали свои подводные лодки точно так же, как и немцы — охотничьими стаями, тесно координировавшими свои действия для повышения эффективности. Американцы имели значительное техническое превосходство над японцами в плане радаров и связи; кроме того, им представилась прекрасная возможность воспользоваться этим преимуществом, поскольку японцы пренебрегали их торговлей. Учитывая, что японский флот был нацелен на действия флота, а подготовка была ориентирована на такую возможность, неприглядный оборонительный характер защиты конвоев изначально был встречен с презрением.

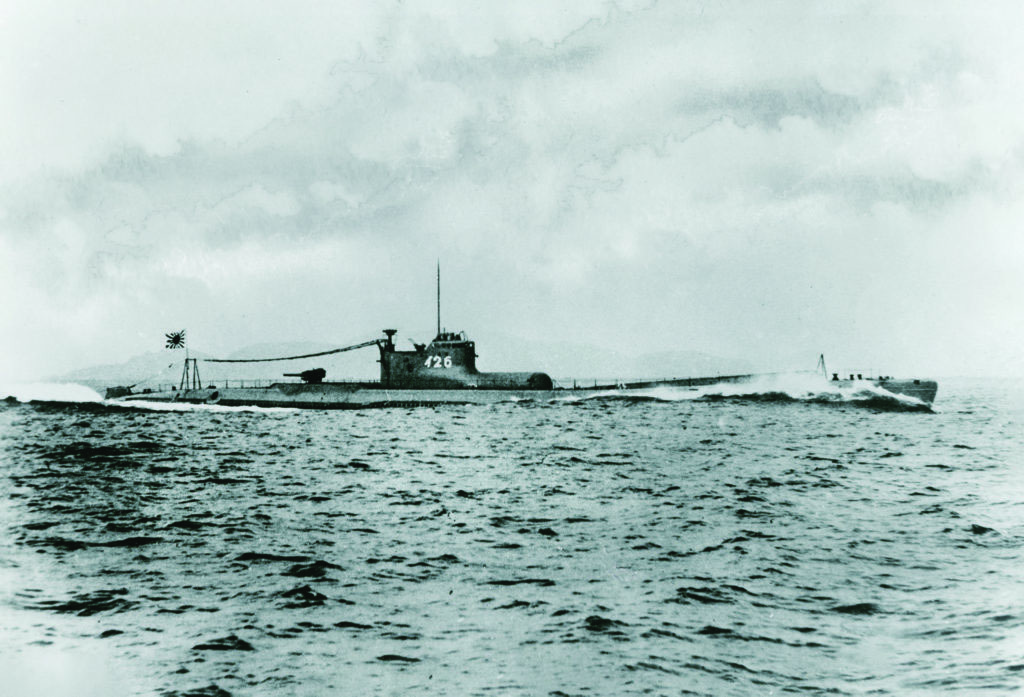

Японская подводная лодка. Несмотря на наличие превосходной торпеды «длинное копье», японцы не использовали свои подводные лодки так же агрессивно, как американцы.

Японцы патрулировали морские пути так же, как британцы до 1917 года, практически ничего не добившись, и судоходство не концентрировалось, а шло самостоятельно. Когда японцы с опозданием перешли на конвоирование, они обеспечили защиту в масштабах, совершенно недостаточных для отражения агрессивной атаки; иногда эскорт был всего лишь одним эскортом на пять-десять торговых судов. И это при том, что американские подводники были готовы оставаться на перископной глубине и принимать на себя эскортные удары торпедным огнем, чтобы уничтожить их и добраться до беззащитных торговых судов. Японцы же, с другой стороны, не использовали свои подводные лодки таким же образом против огромного американского логистического состава, растянувшегося через Тихий океан. Возможно, естественно, учитывая общее и растущее превосходство американцев в численности боевых кораблей, они использовали свои подводные лодки, чтобы свести на нет военно-морскую мощь США, как это делали немцы в Первой мировой войне. Хотя эта политика имела отдельные успехи, например, потопление «Йорктауна» у атолла Мидуэй, она не имела реальных шансов изменить баланс сил. Более того, такая политика вынудила японцев атаковать наиболее укреплённые позиции американцев на море, и в результате их подводные лодки понесли тяжёлые потери. Им следовало бы сосредоточиться на торговых судах, что привело бы к ещё большему рассредоточению американской ударной мощи, чем это было на самом деле.

Клубы дыма с авианосца «Йорктаун», резко разворачивающегося на левый борт во время японских воздушных атак в битве за Мидуэй в июне 1942 года.

После Перл-Харбора американцы в значительной степени оказались заложниками обстоятельств, как в стратегическом, так и в тактическом плане. В стратегическом плане им пришлось занять оборонительную позицию, поскольку у них не хватало сил, чтобы противостоять японскому завоеванию Юго-Восточной Азии. Для американцев оборона островной цепи от Гавайев до Мидуэя и морских путей в Австралию и Новую Зеландию имела первостепенное значение. С тактической точки зрения Перл-Харбор показал, что торпеды и бомбы являются решающим оружием морской войны, что авианосцы сами по себе способны наносить массированные и стратегически важные удары – хотя японцам фактически не удалось добиться решающего успеха в Перл-Харборе, поскольку они не смогли уничтожить авианосцы, доки и нефтехранилища. (Если бы они были уничтожены, трудно представить, как американцы могли бы избежать отвода оставшегося флота в Калифорнию с непредсказуемыми последствиями.)

Из-за отсутствия эффективной линии фронта единственным средством активной обороны для американцев после Перл-Харбора было неизбежно сосредоточение на авианосце. Они, по сути, разработали концепцию быстроходной ударной силы авианосца, авианосца или авианосцев, действующих в сопровождении эскорта из крейсеров и эсминцев. Такие силы действовали полуавтономными группами, чьи действия координировались для обеспечения взаимной поддержки и концентрации наступательной мощи там, где это было возможно. На ранних этапах войны авианосная группа, если в ней было более одного авианосца, разделялась для взлета или посадки своих самолетов: на Мидуэе оперативная группа 16 была разделена на две группы: одна сосредоточена вокруг «Хорнета», другая — вокруг «Энтерпрайза». Однако к 1943 году оперативные группы перестали разделяться и оставались вместе при любых обстоятельствах, чтобы повысить эффективность и мощь непрерывного боевого воздушного патрулирования (БВП) и огневую мощь, которую эскорт мог оказать против вражеской авиации. К 1944 году использование японцами самолетов-смертников против американских военных кораблей (каждая четвертая атака наносила какой-либо ущерб, а каждая тридцать третья потопила корабль) привело к дальнейшим изменениям в тактическом развертывании авианосных сил.

Команды по борьбе за живучесть работают на полётной палубе авианосца «Йорктаун» после японских атак 4 июня 1942 года во время битвы за Мидуэй. Американские авианосцы не имели бронированных полётных палуб, что делало их уязвимыми для воздушных атак, хотя это и снижало вес и, следовательно, увеличивало скорость.

В декабре 1944 года новая тактика была впервые применена в поддержку операций против Миндоро на Филиппинах. 38-я оперативная группа была разделена на три группы: TF 38.1, состоявшая из двух авианосцев, двух лёгких авианосцев, двух линкоров, трёх тяжёлых крейсеров и одного зенитного крейсера, а также восемнадцати эсминцев, была самой слабой из трёх и лишь немного уступала всем силам, развёрнутым американцами у атолла Мидуэй. Для заблаговременного предупреждения об атаках террористов-смертников передовые дозорные эсминцы были выставлены примерно в шестидесяти милях перед флотом и оснащены современными радарами и системами самонаведения.

Американские самолёты, возвращающиеся на авианосцы, были обязаны «докладывать» пикетам и кружить вокруг них, что позволяло идентифицировать и уничтожать любые японские самолёты, пытающиеся присоединиться к потоку. Эти пикеты, находившиеся под контролем CAP, были расставлены широко, чтобы обеспечить свободный проход для японских самолётов и не перекрывать радиолокационную картину для самого флота. Кроме того, американцы изменили распределение самолётов на своих авианосцах. Раньше авианосец класса «Эссекс» в среднем нес тридцать восемь истребителей, тридцать шесть пикирующих бомбардировщиков и пятнадцать торпедоносцев; после декабря 1944 года такие авианосцы имели семьдесят три истребителя, пятнадцать бомбардировщиков и пятнадцать торпедоносцев — значительно превосходящая оборонительная мощь по сравнению с прежней, но также и увеличение наступательной мощи, поскольку изменение баланса сопровождалось модификациями истребителей «Хеллкэт» и «Корсар», которые фактически превратили их в универсальные самолёты. Обладая бомбовой нагрузкой в 2000 фунтов (900 кг) и возможностью проведения бомбардировок без сопровождения, такие истребители фактически удваивали ударную мощь авианосцев.

В ходе операции на Миндоро американцы применили тактику, известную как «Большое синее одеяло», которая фактически представляла собой дневное и ночное наведение бомб не на флот, а на аэродромы противника. Когда истребителям требовалась смена, бомбардировщики брали на себя управление, чтобы нейтрализовать аэродромы. В ходе операции на Миндоро американцы совершили 1671 боевой вылет (из них 1427 истребителей) над японскими аэродромами на Лусоне, в результате чего силы вторжения не были затронуты базировавшейся там японской авиацией: в целом, баланс потерь в ходе этих операций был решительно в пользу американцев.

Авианосец USS Enterprise готовился к запуску истребителей Douglas Dauntless 4 мая 1942 года во время битвы в Коралловом море.

Такова была основная тактика, принятая американцами в бурные дни 1944–1945 годов, когда их войска победоносно бороздили западную часть Тихого океана, неся потери в живой силе, самолётах и кораблях, но цена, которая оказалась совершенно непомерной для японцев. Американская стратегия, столь робкая и оборонительная в тёмные дни после Перл-Харбора, позволила японцам оспорить контроль над центральной частью Тихого океана в июне 1942 года, когда они попытались завершить задачу, проваленную годом ранее в Перл-Харборе. Наступая в направлении атолла Мидуэй, японцы надеялись обеспечить себе оборонительный периметр и, возможно, втянуть в бой американские авианосцы, но именно последнее обеспечило победу. Ведя оборонительный бой и стараясь держаться на максимальном расстоянии от японцев, американцы получили решающее преимущество, нарушив японские военно-морские кодексы: им удалось захватить разрозненные японские силы и, сосредоточив силы против авианосцев, потопить четыре из них, потеряв при этом «Йорктаун». Большинство японских авианосцев было потеряно, когда они оказались застигнуты врасплох во время перевооружения и дозаправки самолётов на палубах благодаря удачному совпадению атаки торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков – как всегда подчёркивалось в учебнике, но в данном случае это было довольно удачно. В результате этого сражения установилось примерное равновесие сил в центральной части Тихого океана.

USS New Jersey, последний линкор, стрелявший своим главным орудием в режиме ярости. В 1960-х годах он был использован для бомбардировки целей во Вьетнаме из своих 16-дюймовых орудий.

После поражения японцев в центральной части Тихого океана и более раннего сдерживания японского наступления на юг в битве в Коралловом море, американцы смогли активно противодействовать японскому продвижению на Соломоновых островах, высадившись на Гуадалканале 7 августа 1942 года. Сопротивление японцев на острове прекратилось в феврале 1943 года, когда они эвакуировали оставшиеся силы и сократили потери. Высадка на Гуадалканал была предпринята с целью лишить японцев передовой авиабазы, и обладание этой авиабазой привело к серии морских сражений в водах вокруг Соломоновых островов, имевших огромное стратегическое и тактическое значение. В начале боя профессионализм и мастерство японцев, особенно в ночных боях и торпедных атаках как крейсеров, так и эсминцев, обеспечили им решающее превосходство над американцами, несмотря на наличие у последних радаров. Японцам также удалось добиться тактического успеха в битве у Санта-Крус, где американцы потеряли «Хорнет». Однако со временем японцы, несмотря на все свои боевые качества, не смогли противостоять огромному объёму американских ресурсов, мобилизованных в битве, в сочетании с более эффективным использованием радаров и накоплением боевого опыта. Хотя американцы и потерпели поражение во многих сражениях, они добились решающего стратегического успеха на Гуадалканале и нанесли японцам потери, которые они не могли себе позволить.

Ослабление японского натиска и постоянное наращивание американской мощи позволили американцам перейти в наступление, которое со временем становилось всё более динамичным и изобретательным. Их стратегия, по сути, заключалась в обходе сопротивления там, где это было возможно, оставляя японцев увядать, словно отрубленная конечность. Этот процесс, известный как «переход по островам», по сути, был направлен на захват островов, с которых могла действовать авиация. Тем не менее, эта политика привела американцев к многочисленным ожесточённым, кровопролитным и трудоёмким операциям против противника, который почти до самого конца войны сражался до последнего человека. Однако мало какая кампания лучше иллюстрирует огромную гибкость морской мощи, чем американский бросок через западную часть Тихого океана в 1944 году. Выйдя из укреплённых позиций на Соломоновых и Гилбертовых островах, они прошли через Маршалловы острова к Марианским (минуя разрозненные Каролинские острова) – 800-мильный рывок. Одновременно они провели серию высадок вдоль побережья Папуа и наступали в сторону Филиппин. Политика переноса направления атаки по двум разным направлениям, с выбором времени и цели, позволила им поставить японцев перед дилеммой: по мере нарастания угрозы со стороны Соломоновых островов японцы оказались парализованными на «нейтральной территории» у Трука, не имея возможности противостоять американским силам на островах Гилберта из-за развития событий на своём правом фланге.

Только после нападения американцев на Сайпан японцы вышли на Филиппинское море, чтобы дать бой, и здесь их с трудом восстановленные авианосные силы были уничтожены в осторожной оборонительной схватке. Хотя в то время оборонительная тактика американцев подвергалась резкой критике, она позволила им сосредоточить свои истребители для сражения против американского флота, и, уничтожая японские авианосные самолеты, они свели на нет боеспособность авианосцев так же эффективно, как если бы сами авианосцы были потоплены. В общей сложности японцы потеряли три авианосца (два из-за подводных лодок) и ещё два получили тяжёлые повреждения: более 400 невосполнимых самолётов и их экипажей были потеряны. Японский флот был уничтожен в битве в Филиппинском море, поскольку, хотя многие линкоры и более лёгкие надводные корабли остались, их значение было незначительным. Победа проложила путь американскому вторжению на Филиппины, где японцы снова были вынуждены дать бой. В этом сражении японцы намеренно разделили свои силы и использовали пустые авианосцы в качестве приманки, чтобы отвлечь американские авианосные силы и позволить своим надводным кораблям присоединиться к силам вторжения. План почти сработал, но в конечном итоге битва в заливе Лейте показала, что японцы практически исчерпали свои возможности. С вторжением в 1945 году на Иводзиму, а затем на Окинаву открылся путь для скоординированной воздушной атаки на сами японские острова: к бомбардировкам с воздуха в июле присоединились первые бомбардировки с кораблей, что само по себе свидетельствует о тотальности военно-морской и военно-воздушной мощи США.

К тому времени, как японцы были вынуждены капитулировать, американцы уже добились полного господства на море. Подписание акта о капитуляции в Токийском заливе на борту корабля ВМС США было вполне уместным, поскольку именно морская мощь решила исход сражения на Тихом океане. Однако, по иронии судьбы, капитуляция была подписана на борту линкора «Миссури», который из всех типов кораблей, участвовавших в обеспечении победы Америки, был, пожалуй, наименее важным. В некотором смысле, однако, выбор «Миссури» был, пожалуй, вполне уместен, поскольку капитуляция ознаменовала конец целой эпохи, конец эпохи линкоров. Таким кораблям больше не суждено было играть важную роль в морской войне: Токийский залив ознаменовал уход из жизни корабля, который более 300 лет был синонимом морской мощи.

Морские силы в ядерный век

В 1973 году в Советском Союзе на Балтийском заводе начали строительство тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан». В общей сложности в Союзе было запланировано создание 7 таких кораблей. Каждый из них был многоцелевым крейсером с богатым ракетным вооружением. Среди кораблей на ядерной силовой установке, крейсеры «Орлан» — самые мощные. Два «Орлана» из-за распада СССР так и не заложили. Строительство еще одного отменили в 1990 году. Один крейсер – «Адмирал Нахимов» прямо сейчас проходит модернизацию. Еще один – «Петр Великий» служит в составе российского флота. К сожалению, два корабля-красавца — «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» были списаны в 1990-е и утилизированы несколько лет назад.

Поражение держав Оси в 1945 году никоим образом не умалило значения морской мощи: фактически, она легла в основу многих последующих действий западных союзников – капитуляции бывших врагов (в первую очередь Японии) и сокращения и репатриации американских и британских армий за рубежом, и это лишь два примера. Разоружение и репатриация побеждённых врагов, отправка оккупационных войск (как в Китае и Японии), отправка домой военнопленных и демобилизованных солдат, наведение порядка в определённых регионах (например, в Греции) и отправка крайне необходимых грузов и помощи на освобождённые территории – всё это также стало возможным благодаря колоссальной военно-морской мощи западных демократий. В течение многих лет после войны очистка территории от затонувших кораблей — удаление обломков, а также обезвреживание и уничтожение мин и бомб — также были задачами, требовавшими значительных усилий со стороны военно-морских сил.

Основой таких действий была американская военно-морская мощь. Американский флот следовал за движением солнца от Эльбы до Владивостока; ничто на поверхности морей не могло двигаться без его разрешения. Какими бы сильными ни были её силы на суше и в воздухе, основой американской мощи был её несравненный флот, по сравнению с которым даже Королевский флот казался ничтожным. Локальные зоны контроля и влияния оставались за британцами, но британский военно-морской флот был дополнением, а не соперником или независимым от военно-морской мощи США. Реальность ситуации заключалась в том, что обедневшая Британия, зависевшая от американцев почти всеми своими эскортными авианосцами и многими своими высокоэффективными самолётами, не могла удержать свои позиции. Катастрофической зимой 1947 года личный состав Королевского флота в внутренних водах сократился до одного крейсера и трёх эсминцев: остальные были списаны, находились в резерве или использовались в качестве учебных кораблей. Pax Britannica действительно миновал, и контроль над морями перешел в руки более сильных и дружественных людей.

Наступление ядерного века поначалу не оказало существенного влияния на военно-морские силы. Ядерные испытания, проведённые американцами на атолле Бикини в Тихом океане в 1946 году, продемонстрировали уязвимость военных кораблей к прямому или близкому ядерному нападению, но мудрость того времени подсказывала, что ядерное нападение в большинстве случаев не нанесёт слишком большого ущерба разумно рассредоточенным военно-морским силам, и что, в любом случае, нехватка ядерного оружия в ближайшие несколько лет, вероятно, будет означать, что любой вероятный противник (то есть Советский Союз) с гораздо большей вероятностью применит ядерное оружие против своей страны и военно-морских баз, чем против флота в море. Таким образом, разработка ядерного оружия мало повлияла на тактику. Более того, в стратегическом плане флоты не были непосредственно озабочены им, поскольку не могли его доставить. Большие размеры и вес ядерного оружия, а также необходимость наличия тяжёлых самолётов для его доставки, означали, что военно-морская авиация и, что ещё важнее, авианосцы, были совершенно не приспособлены для его доставки. Это не означало, что ВМС США не хотели иметь ядерный потенциал и не боролись за его получение, но они проиграли первоначальную борьбу за контроль над таким оружием недавно сформированным ВВС США, хотя в то время только тяжёлые стратегические бомбардировщики последних были способны доставлять ядерное оружие по целям. Таким образом, стратегическая роль военно-морских сил, особенно ВМС США, оставалась прежней.

Флоты были мощным оружием дипломатии, способным продемонстрировать интересы, влияние и решимость государства. Их можно было использовать для оказания давления, не переступая порог насилия в кризисной ситуации. Для британцев и французов необходимость и важность морской мощи в колониальных операциях быстро стали очевидны, поскольку их империи были вовлечены в борьбу с повстанческим движением в различных регионах. Способность Франции восстанавливать свои позиции в Индокитае путем переброски войск в этот регион, оказывать непосредственную огневую поддержку прибрежным операциям, проводить речные операции и патрулировать прибрежные воды для предотвращения инфильтрации или повстанческих действий – все это зависело от морской мощи. Отчасти провал повстанческих движений в Малайе и на Филиппинах можно объяснить не только их изоляцией от внешних источников поддержки и снабжения по морю, но и военно-морской мощью Великобритании в первом случае и, пусть и отдалённо, реальным присутствием американской морской мощи во втором. Позднее Корейская и Вьетнамская войны продемонстрировали жизненно важное значение морской мощи в обычных конфликтах, вевшихся под ядерным зонтиком. Во время Корейской войны именно военно-морская мощь США спасла Южную Корею от коммунистической агрессии. Отчаянное положение сил ООН в районе Пусана удалось удержать только благодаря мощному участию военно-морской мощи США: когда силы ООН были практически на пределе своих возможностей и столкнулись с сильным и агрессивным противником, оборона и укрепление Пусана были обеспечены ВМС США, в частности, благодаря поддержке корабельной артиллерии и непосредственной авиационной поддержке.

USS New Jersey близ Вонсана в Корее. Авианосцы сделали линкоры слишком уязвимыми и слишком дорогими в эксплуатации, и теперь «Нью-Джерси» не используется.

В общей сложности за время Корейской войны корабли выпустили около 4 миллионов снарядов, а самолёты совершили более 250 000 боевых вылетов. Несмотря на всю важность этих достижений, они несколько меркнут по сравнению с невероятной смелостью и вдохновенным блеском высадки в Инчхоне в сентябре 1950 года. Находясь в соприкосновении с превосходящим по численности противником, американцы разделили свои силы для проведения десантной атаки на фланг коммунистов, где сочетание моря на западе и гор на востоке вынуждало вражеские линии связи проходить через узкую, ограниченную брешь. Атакуя обороняемые позиции в водах, где некоторые из их судов имели осадку менее одного фута (30 см), американцы с боями прорвались к берегу, а затем вглубь страны, чтобы пересечь линию отступления коммунистов, тем самым развязав масштабное сражение на окружение и уничтожение, которое было практически тотальным. В последующих операциях военно-морские силы выполняли важнейшие задачи по спасению потерпевших крушение экипажей, патрулированию побережья и эвакуации сил ООН из Кореи. Позднее, во Вьетнаме, огромная сила и неуязвимость морской мощи были наиболее ярко продемонстрированы, когда американские военно-морские силы наносили удары по позициям коммунистов как к северу, так и к югу от 17-й параллели. Потери, которые американская авиация несла на земле от ночных ракетно-артиллерийских атак коммунистов, резко контрастировали с неуязвимостью самолетов, находившихся далеко в море на палубах и в ангарах авианосцев. Такие операции наглядно продемонстрировали гибкость, неуязвимость и огромную разрушительную силу.

Таким образом, морская мощь имела огромное значение в таких обстоятельствах, как «ограниченные войны». Она также имела решающее значение для демонстрации силы, заинтересованности и намерений в кризисной ситуации. Призыв ливанских властей к американскому вмешательству в 1958 году был удовлетворен только потому, что ВМС США могли практически мгновенно высадить морских пехотинцев и поднять в воздух самолеты; введение карантина на Кубе в 1962 году как средства принуждения СССР к выполнению желаний США стало возможным только потому, что в то время Америка обладала практически полным превосходством в западной части Атлантического океана. Карантин позволил американцам сделать открытый политико-дипломатический ход, предоставив оппозиции время для обдумывания имеющихся вариантов, избежав немедленного давления прямой военной конфронтации, которая была бы неизбежна в ситуации мобилизации сухопутных войск. Вторжение в Доминиканскую Республику в 1965 году было военно-морской операцией, немедленным и гибким ответом на ситуацию, в которой, по мнению американцев, жизненно важные интересы США (и авторитет во всей Латинской Америке) были поставлены на карту.

Хотя положение Южной Кореи было прочным, главным образом благодаря военно-морской мощи США, следует также отметить, что корейский конфликт во многом способствовал восстановлению военно-морской мощи Америки, поскольку к началу Корейской войны ВМС США сократились до семи авианосных флотов, сотни кораблей находились либо в подбитом состоянии, либо в резерве, и практически без возможности строительства новых. Практически единственным исключением из этой почти полной остановки строительства стало строительство огромных авианосцев класса «Мидуэй», которые обладали двумя новыми особенностями: они были первыми американскими авианосцами с бронированными полетными палубами, ценность которых была убедительно продемонстрирована британскими авианосцами на последних этапах войны на Тихом океане, и они также были первыми американскими военными кораблями, неспособными пройти через Панамский канал. При этом они пожертвовали стратегической гибкостью ради тактических и технологических требований широкой ширины корпуса и дополнительного водоизмещения.

Передовая часть авианосца: американский «Фантом» с ракетами, пусковыми площадками и топливными баками в момент взлёта.

Корейская война вновь убедила американцев в необходимости мощных авианосных сил, и к концу войны у берегов Кореи служило восемнадцать авианосцев, из которых шестнадцать оставались в строю ещё много лет после окончания войны. Развитие технологий потребовало строительства новых классов авианосцев после 1950 года: «Форрестол», заложенный в 1952 году, нуждался в более длинных полётных палубах, чем те, что были у авианосцев ранее, для приёма реактивных самолётов нового поколения. Ему также придали закрытый нос для улучшения мореходных качеств, а в ходе строительства он был модифицирован с целью внедрения трёх британских изобретений: наклонной полётной палубы, паровых катапульт и зеркального посадочного устройства. Наклонная полётная палуба стала важным шагом вперёд, поскольку позволила одновременно отправлять и спасать самолёты с относительной безопасностью. За «Форрестолом» и тремя другими кораблями последовали два корабля класса «Китти Хок», а затем «Энтерпрайз». С постройкой последнего стала ощущаться высокая стоимость таких кораблей: атомный «Энтерпрайз» стоил 451 миллион долларов по сравнению с 265 миллионами долларов класса «Китти Хок» (класс «Мидуэй» стоил 81 миллион долларов), что привело к возвращению к традиционным энергетическим установкам на кораблях класса «Джон Ф. Кеннеди» (280 миллионов долларов), хотя ядерная силовая установка «Энтерпрайза» обеспечивала ему чрезвычайно высокую скорость и большую дальность плавания.

Британский истребитель-бомбардировщик вертикального взлёта и посадки Hawker Siddeley Harrier во время испытаний на корабле «Арк Ройял» у берегов Портленда.

На своём первоначальном топливе, Enterprise прошел 200000 миль за первые три года, хотя его большая гибкость была несколько ограничена тем фактом, что большинство его эскортов были обычными. Ограничение, налагаемое на возможности ростом расходов, можно оценить по тому факту, что ВМС США теперь состоят из тринадцати авианосных сил, поскольку стоимость замены старых авианосцев теперь почти запретительна. Nimitz, введенный в эксплуатацию в мае 1975 года, первоначально стоил 1881 миллион долларов, и два его родственных корабля, Dwight D Eisenhower и Carl Vinson, как уверенно ожидается, преодолеют потолок в 2 миллиарда долларов. Ошеломляющая стоимость - одиннадцатикратное увеличение за двадцать пять лет - фактически сделала приобретение таких кораблей недоступным для европейцев, даже не принимая во внимание трудности, с которыми они столкнулись бы при поиске 6300 человек, необходимых для управления таким кораблем, как Nimitz. Такие затраты вскоре могут оказаться недоступными для самих американцев.